Este artículo tiene el propósito de presentar la

sistematización de experiencias del colectivo de Mujeres EntreRedes como un

proyecto de organización social que busca subvertir desde el feminismo, y a

través de la educación popular, aquellas prácticas inherentes al actual sistema

globalizador, hegemónico y patriarcal[2]. De esta manera, se presenta la

justificación, luego se enuncian las categorías de análisis y la metodología

utilizada durante el proceso, para finalmente explicitar los resultados y

conclusiones.

La Organización Social como Proyecto Emancipatorio: una

Propuesta para Subvertir al Sistema Globalizador, Hegemónico y Patriarcal

La importancia de los movimientos sociales contrahegemónicos en Latinoamérica subyace en la necesidad de transformar la historia en relación con el proceso de dominación y colonización europeo-americano. Hoy, la conformación y articulación de distintas formas de pensamiento posibilitan establecer diferentes frentes de lucha social encaminadas a generar cambios estructurales que permitan transformar la realidad y la manera en la que se han organizado y conformado las sociedades con hondos vacíos y silencios colonialistas. De esta manera, los “diversos intentos de recomposición y rearticulación, superando esta ausencia originaria, permitirán dar un sentido a las luchas y dotar de fuerzas históricas de una positividad plena” (Laclau y Mouffe, 1987, p. 15).

Asimismo, estas fuerzas históricas que luchan contra siglos de colonización en Latinoamérica también se enfrentan a gobiernos fascistas que reprimen a los pueblos del continente a través de los organismos estatales. Las consecuencias de estas represiones devienen catastróficas: son notorias las distintas estrategias militares y de guerra para reprimir a las poblaciones que se manifiestan en movilizaciones pacíficas multitudinarias ante las decisiones políticas que toman los Estados y que vulneran los derechos de las sociedades, las cuales van desde el uso de armas que dejan sin ojos —esta técnica es utilizada como una forma de tortura que mutila el cuerpo, cuya pretensión es fomentar el miedo y la incertidumbre—, hasta detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, asesinatos, uso excesivo de la fuerza y estigmatización generalizada de las personas defensoras de Derechos Humanos. Sin embargo, bajo un panorama tan complejo es perceptible que el continente sigue resistiendo desde todas las formas de trabajo colectivas posibles. En efecto, mientras el fascismo societario sigue excluyendo y rechazando a su suerte a las clases más vulnerables de la sociedad (Sousa, 2008), los movimientos sociales —es decir, la clase trabajadora, el movimiento obrero, las colectividades docentes, estudiantiles, indígenas, campesinas, LGTBIQ+, feministas, sindicales y de madres—continúan fortaleciéndose y dándole sentido a las luchas populares, barriales, así como dotándolas de fuerzas históricas, positividades plenas y poder popular, bajo la idea de que “en un mundo globalizado, tales relaciones deben emerger como globalizaciones contrahegemónicas” (Ibid., p. 9). De ahí que la eficacia de las acciones colectivas lleve a consolidar el amor por los procesos de resistencia y lucha.

En el caso colombiano, la diversidad de grupos sociales contrahegemónicos trabaja en conjunto para resistir, superar y transformar las actuales políticas de miedo, represión y precarización que ha instaurado el Estado a través del actual gobierno. No obstante, es importante recordar que tal estado de cosas viene conformándose desde tiempo atrás; es decir, con las elecciones presidenciales del año 2002 iniciaron dos décadas de gobiernos antidemocráticos, represivos e injustos, frente a lo que ha sido necesario aunar fuerzas desde distintos sectores de la sociedad a través de distintas formas organizativas que luchan por los derechos propios a partir de lo que Boaventura de Sousa llama la teoría de la traducción, la cual “permite identificar el terreno común que subyace a una lucha indígena, a una lucha feminista, a una lucha ecológica, etcétera, sin cancelar nada de la autonomía o la diferencia que les dé sustento” (2008, p.16). Así, “la resistencia inicial a lo neoliberal dentro de esta globalización homogenizante fue creciendo hasta arrinconar en parte a los poderes mundiales” (Fals, 2013, p. 73). Con todo, es a partir de este pensamiento incluyente y transformador desde donde se pretende cambiar las políticas del actual gobierno opresor que ha profundizado la crisis política, económica, social y ambiental.

En suma, este contexto permite percibir que es fundamental

seguir fortaleciendo los distintos procesos de lucha, pero que también se

requiere conformar nuevos movimientos educativos, culturales, políticos,

sociales y económicos que tengan en cuenta a los excluidos, los sin voz, a las

víctimas del actual sistema dominante (Fals 2013). Por consiguiente, la

sistematización de experiencias buscó comprender la configuración de las

subjetividades políticas en el proceso de educación popular feminista de

Mujeres EntreRedes, partiendo de la necesidad de visibilizar la práctica

educativa de esta naturaleza y, a la vez, de aquellos espacios de resistencia y

lucha que han contribuido en la construcción de un mundo más incluyente,

equitativo y diverso en relación con las políticas de género y la conformación

de nuevas formas de correspondencia en el trabajo colectivo en donde el saber y

el hacer son elementos vitales para transformar los contextos habitados, ya que

“se trata definitivamente de otra manera de hacer política, una política de los

vínculos, una gestión vincular, de cercanías, y no de distancias protocolares y

de abstracción burocrática” (Segato, 2016, p 27). En términos generales, se

quiso fortalecer y crear nuevos espacios educativos que resistan los embates

del sistema hegemónico globalizador, así como las políticas de guerra del

actual estado opresor.

Categorías de análisis

Para llevar a cabo la construcción del marco conceptual se

abordaron tres categorías que fueron de vital importancia para comprender el

desarrollo de la sistematización del proceso de Mujeres EntreRedes: primero, se

hizo énfasis en desarrollar aspectos desde la subjetividad política; luego se

abordó el feminismo desde un enfoque de género; y, finalmente, se centró en

destacar los aspectos más relevantes de la educación popular. Así, se logró

desarrollar un marco enfocado en la historia, los conceptos y autores que

dieron cuenta de la importancia que tiene abordar estos temas para enriquecer

el campo epistemológico.

Metodología

La metodología de trabajo se centró en desarrollar la sistematización de experiencias como un ejercicio de producción de conocimiento crítico, por lo que durante el transcurso de las narraciones la experiencia buscó recopilar e interpretar la práctica de la pedagogía popular de aquellos momentos que se dieron en el marco de la escuela de educación popular con perspectiva de género de Mujeres EntreRedes. De hecho, desde esta perspectiva de investigación se indagó por la configuración de las subjetividades políticas desde los aprendizajes, experiencias y trayectorias del colectivo, con el fin de comprender y reflexionar desde un pensamiento crítico los contextos que habitamos. En relación con ello, Oscar Jara (2012) apunta que “el concepto de Sistematización de Experiencias ha sido creado históricamente en América Latina como producto del esfuerzo por construir marcos propios de interpretación teórica desde las condiciones particulares de nuestra realidad” (p. 3).

Es así como el proceso de sistematización se manejó por medio del método biográfico y autobiográfico narrativo considerado una herramienta de construcción de conocimiento popular a partir de la entrevista en profundidad, la línea de[i] tiempo y el grupo de discusión, todo en el marco del confinamiento por el virus Covid 19. Fueron pues entrevistadas seis mujeres diversas que contestaron el cuestionario de cuarenta y nueve preguntas de corte autobiográfico. Ahora bien, la técnica utilizada para el análisis interpretativo de los datos descrita por Antonio Bolívar, Jesús Domingo y Manuel Fernández (2001) fue el análisis comparativo horizontal, de manera que se quiso identificar cuáles eran los patrones recurrentes en los temas comunes o regularidades, solapamientos y divergencias en los ciclos de los relatos de vida. También se utilizó el análisis temático de los relatos de vida, lo que permitió el estudio de los temas y aspectos narrados según el significado que se le otorgo a la investigación. Para finalizar, se realizó lo que Bolívar —retomando a Denzin— llama el arte del bricolaje, entendido como “una recreación de la narración del /os informante /s, por lo que el investigador practicando un cierto arte del bricolaje, debe unir las piezas de modo que otorguen un significado” (2001, p. 207).

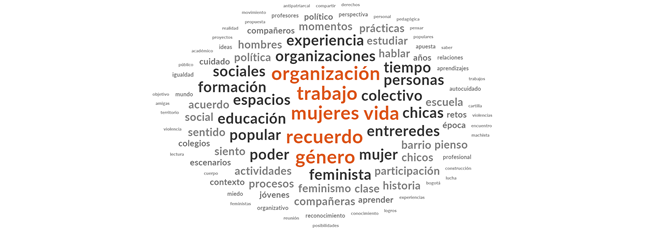

Gráfica 1

Nube de palabras surgida de las

entrevistas autobiográficas

Fuente: Programa NVIVO

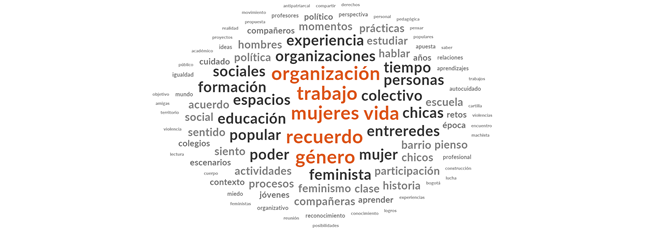

Gráfica 1

Nube de palabras surgida de las

entrevistas autobiográficas

Fuente: Programa NVIVO

Resultados

Las Subjetividades Políticas Feministas Populares: una Experiencia Narrativa de Memoria Individual y Colectiva.

Los elementos que ayudaron en la comprensión de la configuración de las subjetividades políticas del colectivo de Mujeres EntreRedes en su proceso de educación popular son el resultado de narraciones que siguen el curso de la historia desde diversas perspectivas políticas, puesto que estas se configuran y reconfiguran en espacios que están en constante movimiento y transformación a nivel individual y colectivo; de ahí que los relatos sirvan como un puente que une la memoria y la experiencia de vida. En efecto, estos elementos estrechamente ligados con la imaginación y la creación de otros mundos posibles permitieron develar distintos aspectos que marcaron significativamente los espacios vitales de las mujeres diversas.

A propósito, Christine Delory- Momberger denomina la experiencia como “la manera en que cada uno de nosotros nos apropiamos de lo que vivimos, experimentamos, conocemos; es aquello en lo que hacemos ‘experiencia’” (2014, p. 697). Además, cabe destacar la importancia y los efectos terapéuticos que tiene rememorar, volver a contar, volver a vivir y sentir como camino que permite pasar de lo individual a lo colectivo; la memoria como un paso obligado hacia la historia (Arfuch, 2013).

Durante el proceso la narración permitió llevar adelante la reconstrucción de la historia en relación con los procesos de identidad de clase, el territorio, los estereotipos de género, los roles e identidades de género y la organización social. Así, se emprendió un viaje por tres apartados fundamentales que consolidaron las cinco dimensiones de la entrevista. La primera de ellas, “Somos Sur”, abordó los primeros años de vida hasta el colegio y la elección de la carrera; la segunda, “Alzar la Voz”, transitó por la configuración del género hasta la consolidación del proyecto emancipatorio del colectivo Mujeres EntreRedes; y, por último, “Mujeres Diversas Antipatriarcales” buscó resaltar sus horizontes, prácticas y retos. Como resultado, el desarrollo de estos tres apartados permitió comprender la configuración de las subjetividades políticas en el proceso de educación popular desde una perspectiva de género.

Es importante destacar que hay dos momentos iniciales que marcan significativamente las trayectorias de vida: las infancias y el territorio en el cual estas se desarrollaron. Respecto a esto, las historias se desenvuelven al sur de Bogotá en barrios como Arborizadora Alta, El Codito, Jaqueline, Cazucá, San Marcos y Compartir —estos últimos dos ubicados en el municipio de Soacha—, los cuales comparten características que permiten comprender cómo se han configurado las distintas identidades desde una relación de clase que devela una profunda inequidad de la riqueza en estas zonas y que se extiende en todo el país; a esto se añade la precaria situación del acceso a los servicios básicos y las pocas posibilidades que tienen sus habitantes para cubrir las necesidades básicas debido a las condiciones de pobreza extrema. En consecuencia, surgen distintas problemáticas sociales que se han profundizado con el pasar de los años y hoy día siguen vulnerando a la población. Tal es el caso del paro nacional en Colombia de 2021que protagonizan distintos sectores de la sociedad, momento histórico que precisamente ha permitido que el pueblo colombiano alce su voz para solicitar al gobierno nacional no seguir con distintas reformas políticas que, de ser aprobadas, llevarían al país a una crisis social y económica aún más grande, que afectaría principalmente a los sectores más vulnerables. Asimismo, ha permitido ver la cara de un Estado que violenta los derechos humanos, reprime la protesta social, desaparece personas, viola mujeres diversas y realiza masacres en distintas ciudades del país, dejando a su paso toda clase de víctimas que han sido afectadas de múltiples formas a través de detenciones arbitrarias, torturas, mutilaciones y pérdidas de seres queridos, entre otras. Todo esto ha sucedido bajo un modelo económico que ha precarizado las condiciones sociales, económicas, políticas, y ambientales, de ahí que quienes están más expuestos a estos contextos sean las juventudes que desde sus pocas oportunidades para estudiar o trabajar quedan desprotegidas bajo un sistema capitalista injusto que solo vela por el beneficio de las clases ricas y dominantes. Por supuesto, bajo estas circunstancias es difícil imaginar alternativas, “dado que el régimen actual se torna más violento e impredecible conforme pierde coherencia, agravando así la vulnerabilidad de los grupos sociales, las regiones o las naciones subordinados” (Sousa, 2008, p. 7).

Pese a todo, los relatos de la sistematización exponen

infancias tranquilas y felices que se desarrollan desde una autonomía y

responsabilidad muy temprana, lo que no excluye los peligros y las dificultades

que se tienen que afrontar alrededor de una sociedad fragmentada. En este

sentido, algunos de los relatos narraron distintos acosos como el hurto, la

violencia sexual —piropos, acoso, personas que exhiben sus genitales—, la

inseguridad. Estas circunstancias generan un malestar que luego se manifiesta

desde una conciencia feminista. De hecho, el tránsito entre darse cuenta

y tomar conciencia de lo que ocurre alrededor permite experimentar distintas

formas de subjetivación en distintos espacios de tiempo, sea este no lineal,

simultáneo, coexistente, sincrónico. De ahí que las prácticas institucionales

que marcaron los roles y las identidades de género fueron determinantes para la

toma de conciencia, así como las experiencias vividas en los colegios, las

universidades, los trabajos y que estuvieron marcadas por los estereotipos de

género que impone la sociedad desde instituciones económicas, sociales,

políticas y religiosas que instauran una división que solo contemplan a los

hombres y las mujeres (Conway, Bourque, y Scott 2013). Con todo, y como

resultado de estas divisiones identitarias, las mujeres estuvieron relegadas y

fueron silenciadas en ciertos espacios como los mencionados anteriormente.

En este sentido Angie narra lo siguiente:

“Mujeres EntreRedes

logró articularnos mucho y posicionar el trabajo de las compañeras en las

organizaciones, porque muchas antes como que no hablaban, no participaban,

trabajaban muchísimo, eso sí, el trabajo en los barrios y en los territorios

era fuerte, unas apuestas muy interesantes, pero pues muchas veces desde el

silencio” (A. Montero, comunicación personal, jueves 15 de octubre de 2020).

Además, los relatos muestran una clara desigualdad de las

relaciones de género en los movimientos sociales y colectivos diversos de los

que las mujeres diversas hacen o hicieron parte, ya que pocas veces se las

reconoció como creadoras de saber; en palabras de Juliana Flórez

pocas veces se piensa en el feminista como

un movimiento productor de saber. Esta negación es palpable al mundo académico.

Allí se reconoce con facilidad las enseñanzas del marxismo y el psicoanálisis,

pero difícilmente se mencionó con nombre propio las del feminismo (2015, p.

119).

Asimismo, Vanessa lo relata de la siguiente manera:

escuché varios comentarios de mujeres y de

hombres en donde planteaban que Mujeres EntreRedes no era importante, que no

aportaba para nada a la organización y lo único que hacía era separarnos como

organización que el enemigo de clase era fundamental, que la lucha de clase y la

lucha política eran primero, que ya la lucha feminista (V, Muñoz, comunicación

personal, miércoles 13 de octubre 2020.

Por consiguiente, se agudizan los procesos de dominación y sometimiento colonialistas de tipo patriarcal que relegan, coartan la autonomía y la libertad de las identidades de las mujeres diversas, ante lo que —sin darse cuenta aún que esta toma de conciencia tenía una correspondencia con el feminismo o los procesos de género— nacen distintas formas de resistencia a temprana edad que se relacionaban con la desobediencia a las normas, la indisciplina, el reclamo de derechos, la indignación con los espacios patriarcales, lo que muestra una particular forma de posicionamiento que implica una subjetivación política inicial que más adelante va a consolidarse en sus experiencias feministas con perspectiva de género. De hecho, reconocer estas circunstancias permitió la configuración de la subjetividad política orientada a romper con tales estereotipos, no solamente al recuperar los espacios y actividades como un derecho pleno, sino que también desde la necesidad de buscar espacios que reivindicaran sus derechos como sujetos políticos.

Sin embargo, este darse cuenta no surgió de la nada: también de las mismas instituciones que fueron segregadas surgieron elementos que permitieron la transformación de la subjetividad, los cuales estaban relacionados con personas influyentes como profesores y profesoras, amigos y amigas, quienes lograron dar un sentido al presente y al futuro. En el caso de los y las docentes, estos contribuyeron guiando desde distintos campos pedagógicos temas de interés sobre el cuerpo, el autocuidado, las proyecciones profesionales, el arte, la música, la danza, la literatura, realizando análisis de coyuntura, entre otros. En este sentido, casi todas las historias concordaron en que, aunque mucho antes ya se reflexionaba sobre estudiar una carrera enfocada en las Ciencias Humanas, las experiencias vividas con sus docentes fueron un espacio fundamental en la elección de la carrera profesional. De ahí que la identidad de clase sea un factor determinante, ya que desde las pocas opciones que tienen las juventudes para acceder a la educación superior, obtener este logro les permitió mejorar sus condiciones de vida, así como acceder a un proceso de profesionalización posibilitó ampliar la visión de los contextos vividos y realizar un análisis crítico de la realidad, lo que produce seres capaces de realizar cambios sociales a nivel individual y colectivo. De ahí que para Gloria: “El análisis de la realidad es extremadamente importante, no como un adorno o un tema añadido, sino como un elemento constitutivo del análisis y por supuesto de los temas relacionados con la violencia” (G, Bermúdez, comunicación personal, lunes 19 de octubre de 2020)

En teste mismo sentido Adriana resalta como la educación superior fue fundamental en la transformación de sus subjetividades políticas: “la Universidad me ayudó a tener una visión crítica, de encontrar mucho ese pensamiento, postura y formas, encontrar de pronto aliadas inclusive pocas, pero ahí están” (A, Molina, comunicación personal, lunes 22 de octubre de 2020)

El encuentro y la consolidación de estos rasgos subjetivados, diversos y particulares dieron paso a la articulación de distintas formas de trabajo al interior de un proceso organizativo que buscaba la autonomía de sus prácticas políticas. En consecuencia, surge la necesidad de alzar la voz para crear un espacio autónomo que permitiese tomar la palabra y expresar las ideas que no salían a la luz en los espacios mixtos; dicho de otro modo, la subjetividad política se despliega hacia otras formas de relacionamiento con las otras y los otros. Claudia Tovar (2015) define la subjetividad como “el conjunto de formas personales y colectivas de sentir, entender, actuar y situarse en una trama intrincada de relaciones sociales. Se trata de reconocer formas diferenciadas de ser y estar en el mundo” (p. 86), con lo que se comprende de qué forma estos procesos de subjetivación individual y colectiva llevan a un grupo de mujeres diversas a reivindicar sus derechos desde propuestas encaminadas a despatriarcalizar los colectivos, los movimientos sociales y todos aquellos espacios habitados. Por cierto, Deleuze retoma a Foucault al decir que la subjetivación es “constituir un interior desde el exterior, constituirse como el pasajero por excelencia, meterse en el interior de lo exterior” (Deleuze, 2015, p 125), es decir que se constituye desde el campo de la experiencia, no desde una interioridad solitaria. En definitiva: es una interioridad con los otros; desde el trabajo conjunto y colectivo se construyen y emergen las subjetividades.

Ahora bien, al consolidar el proceso de educación popular feminista inicia un recorrido en el que se van clarificando las ideas y los horizontes políticos, lo que permite un discurso empoderado que logra desarrollar autonomía, seguridad, credibilidad y autoestima en los espacios políticos de las mujeres diversas; es decir, esta dimensión individual y colectiva de la subjetividad cobra un sentido político importante en el desarrollo de las prácticas organizativas. Asimismo, estos cambios tienen un valor importante, puesto que la transformación de las subjetividades cambia el curso de la historia de las mujeres diversas desde sus posiciones como sujetos políticos.

Habría que decir también que, en la medida que el proyecto

organizativo avanzaba, la educación popular se estableció como un eje

transversal de conocimiento fundamental para el desarrollo y puesta en marcha

de las prácticas organizativas que posibilitan el análisis de la realidad y

transformación social; es decir, sustentada principalmente desde la praxis

educativa que se puede entender como un proceso político pedagógico que se

centra en el ser humano (Jara, 2018) Así, la escuela de formación política con

perspectiva de género se proyecta como un horizonte de objetivos e ideales

realizables. Piedad Ortega (2018), por ejemplo, invita a ver la educación popular

como “un horizonte epistémico, una construcción de referentes políticos y

éticos y sobre todo opciones de vida en colectivo” (p. 117), con lo que al ser

educadoras populares se da el desarrollo de una conciencia crítica feminista

desde una perspectiva de género que posibilita los procesos de formación y

autoformación en distintos espacios organizativos. Por su parte, Álvaro Vieira

Pinto citado por Paulo Freire plantea que la conciencia crítica “es la

representación de las cosas y de los hechos como se dan en la existencia

empírica en sus correlaciones causales y circunstanciales” (Freire, 2013, p.

99). Después de todo, es la planificación de las escuelas la que permite

afianzar el trabajo colectivo; pero también sirve como herramienta de

participación conjunta que se realiza de manera horizontal, donde las prácticas

organizativas se rigen por un modelo conjunto que no está precedido por nadie.

lo que propicia que se planteen preguntas, reflexiones y acciones sobre

aspectos relacionados con las prácticas patriarcales, produciendo cambios en

las estructuras sociales y en las subjetividades políticas feministas. Así, se

consigue reforzar los espacios intelectuales de lucha colectiva y

reivindicación de los espacios habitados por las mujeres diversas, tal como se

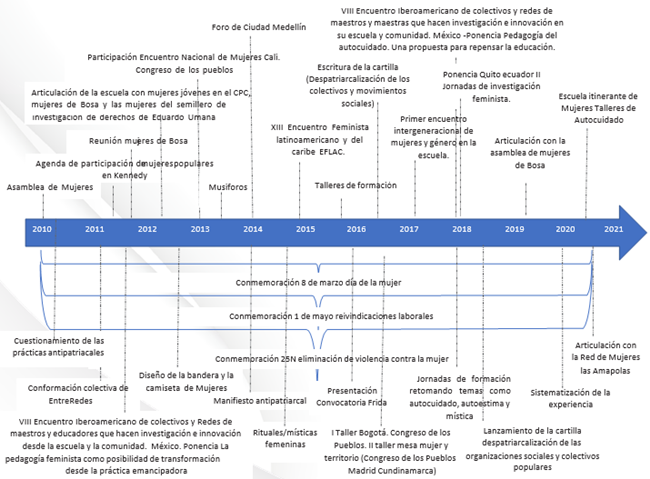

observa en la Gráfica 2.

Grafica 2

Momentos significativos Mujeres

EntreRedes

Fuente: Elaboración

propia

Grafica 2

Momentos significativos Mujeres

EntreRedes

Fuente: Elaboración

propia

Otro aspecto importante en el planteamiento de las prácticas organizativas fue construir los horizontes y los retos desde una perspectiva presente y futura. Tales elementos ayudaron —y ayudan— a tejer un sentido importante en la transformación de las subjetividades políticas, puesto que contribuyen a consolidar nuevas relaciones sociales desde los afectos y, con ello, conducen a reflexionar los procesos y a fortalecer al mismo tiempo la lucha de las mujeres diversas en la organización social.

De igual manera, desde la proyección personal las mujeres diversas se plantearon distintos horizontes realizables, tales como la necesidad de vivir la subjetividad como un espacio de sueños tangibles e intangibles que se desplazan desde la memoria hacia los momentos presentes y hasta los momentos futuros. Se trata de sueños que pretenden impulsar una formación académica hasta seguir trabajando por un mejor país. De hecho, la oportunidad para tomarse un tiempo y mirar hacia adelante da cuenta del sentido de seguir alimentando la experiencia, pero al mismo tiempo la capacidad de pensar otro mundo posible y realizable; es decir, seguir construyendo la vida. En palabras de Alexander Ruiz y Manuel Prada

pensar - vivir la subjetividad hoy implica

la posibilidad de plantear sueños realizables, que partan del reconocimiento de

lo propio en tensión con lo extraño; que recuperen las memorias para rastrear

aquello que es susceptible de construir un horizonte de expectativas (Ruiz y

Prada, 2002, p. 199).

Dentro de estas proyecciones, en el nivel organizativo las mujeres de EntreRedes siguen su trabajo político emancipatorio a través de las nuevas generaciones. En este camino tienen muchos retos por delante: uno de ellos es seguir avanzando desde nuevas perspectivas de trabajo colectivo, en el cual ya no participan activamente las fundadoras del proyecto. Las nuevas generaciones de mujeres diversas proponen generar espacios de formación que buscan explorar nuevas formas de comunicación, movilización, expresión artística y nuevas discursividades. Queda un largo camino por delante para seguir avanzado en los procesos de emancipación popular feminista desde una perspectiva de género incluyente y diverso. Diana nos da una idea de los retos que vienen en adelante:

seguir formando a los chicos y a las chicas nuevas que llegaron a los procesos, especialmente a mujeres EntreRedes, creo que un reto es innovar, eh, porque muchas veces también, incluso hablando de pedagogía feminista, de pedagogía popular, a veces nos quedamos en lo mismo, en el mismo cuento, de lea, debata, que no quiere decir que haya que quitarlo, pero sí innovarlo (D, Jiménez, comunicación personal, jueves 29 de octubre de 2020).

Igualmente, Yesica concuerda que es importante seguir

trabajando entre las mujeres. “Quizás los resultados no se den de forma

inmediata, pero a largo plazo aportan mucho a la organización” (Y, Santiago,

comunicación personal, lunes 22 de octubre de 2020)

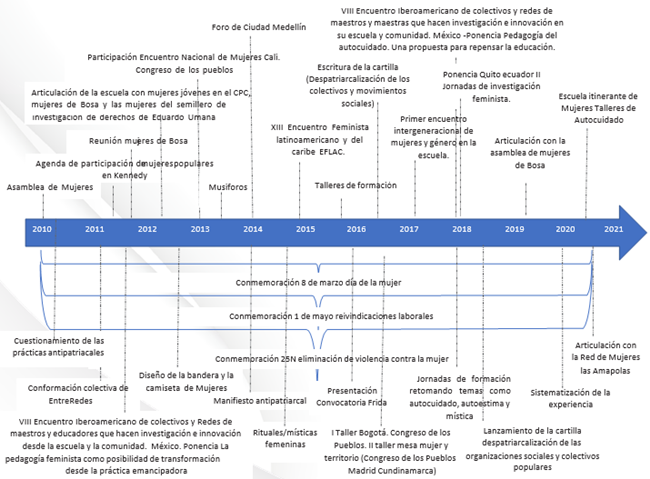

Gráfica 3

Línea de tiempo Mujeres

EntreRedes

Fuente: Elaboración Propia

Gráfica 3

Línea de tiempo Mujeres

EntreRedes

Fuente: Elaboración Propia

Conclusiones

La narración de las experiencias individuales y colectivas de Mujeres EntreRedes permitió comprender cómo se dio la configuración de las subjetividades políticas en su proceso de educación popular feminista. Asimismo, se pudo evidenciar que las experiencias transformadoras inician a una temprana edad y son el resultado de las interacciones con las y los otros sujetos. La toma de conciencia hacia estos procesos feministas con perspectiva de género ocurre en espacios de tiempo indeterminados. En un tiempo no lineal, lo que quiere decir que el tránsito entre darse cuenta y tomar conciencia de lo que ocurre alrededor, se da en el momento en el que se reflexiona la realidad desde un pensamiento feminista crítico emancipador.

Por consiguiente, los relatos develaron algunos de los elementos que contribuyeron a la configuración de las subjetividades políticas. Inicialmente, se pudo evidenciar que las historias de las mujeres diversas se desarrollan en distintos barrios al sur de la ciudad, en territorios con problemas de tipo económico, político, social y ambiental, por lo que desde esta relación de clase se puede observar una profunda inequidad de la riqueza que se extiende a todas las zonas del país. Producto de estas problemáticas sociales que se han agudizado con el pasar de los años es posible hablar hoy de la actual coyuntura nacional. En este sentido, Colombia atraviesa por un momento histórico en el que distintos sectores de la sociedad cansados de estas injusticias se unen para movilizarse pacíficamente en contra las reformas políticas que tramita el actual gobierno de extrema derecha. Sin embargo, el Estado le ha contestado a los manifestantes de forma violenta, reprimiendo, asesinando y vulnerando los derechos de las personas. De ahí que las juventudes estén más expuestas a estos contextos, debido a las pocas oportunidades que tienen para tener una vivienda digna, alimentación, trabajo y estudio; por lo tanto, son también estas quienes resisten las represiones, lo que ha dejado hasta el momento un número considerable de víctimas afectadas por las formas represivas del Estado.

Por otro lado, los relatos permitieron evidenciar que, al momento de narrarse, las mujeres diversas reflexionaron sobre sus experiencias, la toma de conciencia desde los aprendizajes vividos y los contextos habitados. En relación con esto, emergieron elementos que ayudaron a la comprensión de procesos subjetivos tales como la memoria, la autonomía, la identidad, la educación popular, el pensamiento crítico, la formación política, el feminismo con perspectiva de género, la organización social, el trabajo colectivo, el autocuidado, el sentido y las prácticas organizativas. Asimismo, se evidenció que los asuntos que motivaron el interés por los estudios de género estuvieron influidos por las propias historias de vida y las de otras mujeres que han sido un referente en el trabajo de la educación popular feminista.

En efecto, al ver que existen estructuras patriarcales que discriminan, someten y no reconocen el trabajo de las mujeres en las organizaciones y en la sociedad en general, devenimos sujetos políticos. La indignación lleva a consolidar un proceso de emancipación popular en distintos espacios como universidades y colectivos, por lo que desde una postura feminista con perspectiva de género se producen discursos inclusivos que reconocen la diversidad identitaria como proceso de emancipación y a la vez de lucha. Con esto se llega a la planificación de una escuela de educación popular feminista que se plantea como eje transversal de conocimiento, lo cual permitió afianzar el trabajo colectivo y los conocimientos de la pedagogía feminista. Así, a través de ejercicios como la escritura colectiva, las movilizaciones, los manifiestos antipatriarcales, los rituales y otras actividades se reforzaron los aprendizajes a nivel intelectual y académico. Todo esto en relación con un sentido político y desde un pensamiento crítico.

Para finalizar, actualmente las Mujeres de EntreRedes, que ahora son una nueva generación, siguen realizando propuestas organizativas que buscan la despatriarcalización y el posicionamiento de los discursos de las mujeres a nivel organizativo y social. Al llegar aquí, desde la perspectiva de la subjetividad política, el trabajo organizativo que se realizó junto a las mujeres diversas del colectivo contribuyó a resignificar las apuestas y los horizontes feministas en la actual sociedad. Asimismo, despertó los más recónditos recuerdos y sentimientos de afecto y cariño por los procesos sociales. Se espera pues que este pequeño aporte sirva para que no desaparezca la memoria de la organización social que propicia la formación como sujetos feministas desde una perspectiva de género incluyente y diversa.