FORMACIÓN POLÍTICA PARA LA PAZ. APORTES DESDE LA PAZ JUSTA A LOS LINEAMIENTOS CURRICULARES

Revista Arista Crítica, vol.. 1, núm. 1, 2021

Universidad Libre

Artículos

Recepción: 25 Julio 2020

Aprobación: 21 Octubre 2020

Publicación: 27 Marzo 2021

Cómo citar: Prada Montaño, S. J. (2021). Formación política para la paz: aportes desde la paz justa a los lineamientos curriculares. Revista Arista-Crítica, 1(1), 151–163. https://doi.org/10.18041/2745-1453/rac.2020.v1n1.6549

Resumen: Esta investigación apunta a establecer el carácter y alcance de la relación entre los supuestos epistemológicos de los lineamientos curriculares en formación política, específicamente los Lineamientos Curriculares en Constitución Política y Democracia (LCCD), y los criterios de paz justa en sociedades que atraviesan escenarios de postconflicto. Aquí se plantea realizar el análisis de la estructura soportada en objetivos como la identificación de criterios de paz justa (reconocimiento y redistribución) y su relación con la construcción de sociedades con sentido de justicia en periodos de transición a la paz; además, se pretende la postulación de una propuesta que anime la reconfiguración de los lineamientos curriculares para la formación política, con el fin de que se integren las necesidades de una sociedad en postconflicto. Finalmente, se colige que en efecto hay una relación entre los LCCD y los criterios de paz justa, pero que dicha relación debe ser reconfigurada a partir del enfoque en el sujeto, la ciudadanía y la reflexión sobre la justicia, la paz y la democracia.

Palabras clave: formación política, paz, justicia social, justicia transicional transformativa.

Abstract: This research focuses on identifying the level and scope of the relation between epistemological assumptions of curricular guidelines for political education and criterions of just peace in the middle of post-conflict societies. I propose a structure that covers three aims, firstly, identifying of criterions for just peace (recognition and redistribution) and its link to building more peaceful and just societies; secondly, analysing the relation between those criterions and curricular guidelines for political education, and, finally, proposing recommendations that lead to reconfigure curricular guidelines for political education in the middle of post-conflict scenarios. It is concluded that there is a relation between LCCD and just peace, however that relation must be reinforced by reflection about the subject, the citizenship, justices, peace, and democracy.

Keywords: political education, peace, social justice, transformative transitional justice.

La investigación sobre la forma en la que los lineamientos curriculares en formación política —especialmente los Lineamientos Curriculares en Constitución Política y Democracia (LCCD)— se relacionan con los criterios de paz justa, se orienta hacia un estudio documental que tiene por objeto el análisis de las políticas públicas y su correlación con el contexto de postconflicto; es decir, se persigue la articulación entre lo pedagógico y las realidades sociales, pues se parte de la concepción de que tales lineamientos son guías comunes de proyectos educativos cuyo objetivo es la generación de cambios en dichos escenarios sociales y culturales. Ahora bien, la pregunta por la relación entre estos dos supuestos normativos pretende describir cuáles son los puntos de convergencia o distinción, a fin de determinar la forma en la que la orientación curricular puede nutrirse de los debates actuales en teoría política sobre justicia social, justicia transicional y paz, más aún cuando estos lineamientos fueron pensados como directrices para que las instituciones educativas desarrollen proyectos en sus contextos de acción.

De acuerdo con esto, la aproximación al problema de investigación está marcada por dos grandes vertientes teóricas: por una lado, se defiende que la paz justa es una corriente de la justicia transicional que supone la integración de medidas de justicia social como la redistribución y el reconocimiento (Allan y Keller, 2006; Fraser, 2003), con lo cual tendería hacia la elaboración de una propuesta política crítica de las condiciones de desigualdad así como de los sistemas de subordinación cultural y económica instituidos, especialmente visibles durante la recuperación de sociedades en postconflicto. Por otro lado, en términos pedagógicos se acude a John Dewey (1997) y su propuesta de una educación con fines sociales que, pese a ser una propuesta un poco más pragmática que crítica, posee algunos puntos que se ajustan a los objetivos investigativos.

Frente al contexto de la problemática corresponde empezar por señalar que las sociedades en postconflicto se caracterizan por experimentar paralelamente la cesación de la violencia y el reto de solucionar las situaciones que dieron lugar a su inicio, tales como la marginalización económica, la exclusión de minorías, la invisibilización política, entre otras (Pasipanodya, 2008; Davis, 2016). Es así como cierta literatura que se ha ocupado de jerarquizar la paz, desde la perspectiva de la paz negativa hasta la positiva, y, en este proceso, ha llegado a la idea de paz justa. Allan (2006) establece que esta es una mezcla entre la cesación de la violencia y la implementación de medidas de justicia (p. 130), cuyos tres elementos característicos son el reconocimiento, la renuncia y el gobierno del derecho. Ahora bien, en investigaciones previas se ha establecido que el primero de ellos, como único objetivo de la justicia social en la justicia transicional, no es lo suficientemente amplio para atender la multiplicidad de causas del conflicto y, por ese motivo, se defiende la necesidad de la redistribución con un elemento constitutivo de la integración de la justicia social en los debates de la justicia transicional (Prada, 2017). Así las cosas, las búsquedas de justicia transicional deben tener en cuenta elementos de reconocimiento y redistribución en tanto que bien el estatus o bien la clase pudieron ser desencadenantes de la violencia y el conflicto de igual manera; es decir, los dos son criterios de justicia social igualmente relevantes en escenarios de transición a la paz en la medida en que garantizan igualdad en la participación social y política de los sujetos en su contexto.

En este sentido, la base de la relación entre la justicia social y la paz se encuentra en la formación política de las sociedades en postconflicto. Tanto Davies (2016) como Dewey (2001) ven en la educación un medio idóneo para la recuperación y transformación social; el primero, por ejemplo, propone que los objetivos de una apuesta educativa como aquella son el cambio estructural del sistema y la sensibilización hacia los problemas de la justicia; en el mismo sentido, el segundo entiende que la educación permite la superación de desigualdades estructurales y económicas. Así, estas dos visiones se ajustan perfectamente al objetivo de la paz justa que busca la implementación de medidas de justicia social a través de estrategias de reconocimiento y redistribución, como se verá más adelante.

Por otra parte, conviene ofrecer también una aproximación al rol de la formación política en este contexto, para lo cual se acude a la perspectiva multidimensional expuesta por Echavarría (2012), quien formula una visión desde la moralidad, la ciudadanía —entendida como principio organizativo de la interacción social histórica y culturalmente determinada— y la cultura política vista como proceso discursivo de construcción de identidades nacionales y participación, lo que justifica que este artículo se incline por una visión de la segunda como categoría que sobrepasa tales límites territoriales y esté más bien cimentada en la multiplicidad de interacciones que tienen origen en los espacios educativos, mientras que acoja la tercera como el resultado visible de un entramado de significaciones compartidas que no se limita a la comprensión del funcionamiento institucional de Estado y, menos aún, procura el fortalecimiento de visiones hegemónicas, sino que permite la apertura a la variedad de manifestaciones de lo social con el objetivo de la construcción de sujetos.

Metodología

Esta investigación se sustentó en un análisis documental que fue estructurado y direccionado conforme a los siguientes objetivos: (1) dilucidar el carácter y alcance de la relación entre los supuestos epistemológicos de los lineamientos curriculares en formación política y los criterios de paz justa, para lo que primero se identificó la literatura más relevante en materia de justicia transicional transformativa, justicia social, reconocimiento y redistribución (Fraser, 1997-2007; Honneth, 1994-2003; Uprimny, 2009; Gready y Robins, 2014; Lambourne, 2014; Pasipanodya, 2008; Friedman, 2018; McAuliffe, 2017) y luego se abordaron las categorías políticas relativas al giro transformativo de la justicia transicional que permitieron reconocer los criterios de paz justa como justicia social, reconocimiento y redistribución. Además, se planteó (2) analizar la relación entre los hallazgos teóricos en materia de justicia transicional transformativa y la forma en la que tales criterios se erigen con el propósito de construir sociedades más justas y pacíficas en periodos de transición. Este último aspecto es determinante en la medida en que se debe justificar, por lo menos de forma somera, por qué la justicia transicional tradicional no es suficiente para el aseguramiento de la paz y la justicia en tal proceso, bien sea del conflicto a la paz o bien entre regímenes, para lo que correspondió desarrollar los supuestos epistemológicos de los lineamientos curriculares a través de la verificación de los Lineamientos Curriculares en Educación Ética y Valores Humanos, así como de los Lineamientos Curriculares en Constitución Política y Democracia (LCCD); en este último punto es importante precisar que se acogió limitar el estudio a los LCCD exclusivamente, entendiendo que incluir los lineamientos que versan sobre ética implicaría la integración de otras categorías de amplia envergadura como la ética misma, el individuo, la libertad y la autonomía, cuyo análisis derivaría en una investigación de mayor alcance.

Ahora bien, para el establecimiento de la relación entre los lineamientos curriculares y los criterios de paz justa se usaron los puntos nodales enunciados previamente; en tal sentido, se verificó si hay o no una recuperación de elementos en los LCCD como justicia social, reconocimiento y redistribución. Este nivel de verificación consiste en el análisis documental, mas no en la evaluación, por lo que no se pretende concluir si los LCCD son adecuados o no para la formación política en contextos de transición y menos aún determinar si son o no el medio correcto para lograr el fin de la justicia transicional transformativa, sino constatar documentalmente la presencia o no de elementos que permitan saber si dichos lineamientos recogen criterios de paz justa. Así pues, se acudió a autores como Cox, Jaramillo y Reimers, (2005), Ruiz y Chaux (2005), Echavarría (2012), Herrera, Pinilla, Infante y Díaz, (2005), López (2001) o Herrera y Pinilla (2001) quienes examinan la formación política en relación con la moral, la cultura política y la ciudadanía.

En lo que tiene que ver con la propuesta para la reconfiguración de los LCCD desde los criterios de paz justa, fue posible identificar un grado de relación en dos niveles: una correspondencia al nivel conceptual y un vínculo en consideración de la justificación contextual descrita para la formulación de estos; frente a ello, el último objetivo de este ejercicio investigativo es proponer algunos puntos de partida en virtud de los cuales se pueda iniciar un proceso tal reconfiguración. Este análisis se mantendrá intacto frente a la estructura de los lineamientos en términos de facetas, dimensiones y ambientes de formación, aunque se ofrecerán algunas variaciones en términos de los valores asignados a cada uno de estos componentes de la organización curricular propuesta por los LCCD.

Resultados

El estudio de los LCCD permitió encontrar que no hay en ellos una referencia directa a los temas sobre reconocimiento y redistribución, pero sí algunas menciones de los problemas que suscitan las desigualdades y los sistemas de dominación, aunque no intencionadas, Estas se pueden ver en apartados como:

[…] la verdad de la igualdad ante la ley era la de una desigualdad en la realidad que cada día se hacía más profunda, inequidades que a su vez generaban un conflicto amplísimo y que amenazaban las bases mismas del sistema social. (LCCD, 1998),

o bien como

[…] el propósito central del Estado es la búsqueda de la igualdad, más que como uniformidad como un mínimo de igualdad de oportunidades para que las diferentes capacidades puedan desarrollarse a plenitud, […] (LCCD, 1998).

Asimismo, se pudieron advertir intermitencias que están directamente atadas a un concepto de justicia social pero no explícitamente integradas como parte de los LCCD, sino más bien relacionada a categorías más generales como pluralismo o multiculturalismo, desde su entendimiento legal. Lo anterior también deja este documento sin una relación lógica entre los conceptos de sujeto democrático, justicia social y democracia; así, como quiera que los LCCD no integran directamente un concepto de justicia social, sus planteamientos sobre el desarrollo del sujeto democrático y su juicio político se quedan por fuera de toda relación entre la justicia y la democracia, lo que permite inferir que quizá su aproximación a esta última es más bien deontológica, es decir, que plantean a la democracia como buena en sí misma, mas no como el sistema político más adecuado para mantener parámetros de justicia social. Pero también se encuentra que los LCCD se centran en una ciudadanía mucho más republicana. En efecto, esta es definida como aquella condición de sujeto activo que reconoce los objetivos colectivos y permite participar de las deliberaciones colectivas con autonomía y responsabilidad, frente a lo que se considera que no permite orientar la formación política hacia estrategias de reconocimiento y redistribución, pues no tiene en cuenta que la ciudadanía se caracteriza por interacciones sociales que crean patrones de valor cultural que dan acceso o excluyen a los sujetos de las pequeñas comunidades políticas o de la comunidad política general (Mieles y Alvarado, 2012). Por último, en lo que se refiere a la institucionalidad, los LCCD solo la abordan de manera meramente formal, con lo que lejos de representar una perspectiva crítica en torno a los sistemas de dominación cultural y económica, se limitan a la descripción del funcionamiento del Estado, la democracia participativa y los derechos humanos.

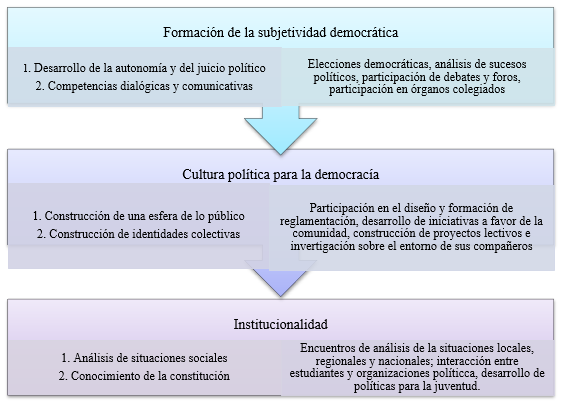

Con todo, se puede afirmar que sí hay una relación normativa entre los LCCD y los criterios de paz justa, aunque sea tenue, lo que no significa que la relación entre ellos como ejemplo de orientaciones para la formación política, y la finalidad transformativa de la educación, sea escindible; por el contrario, a lo largo del documento se puede verificar que hay una relación directa entre la formación política y la construcción de sociedades más justas y pacíficas en contextos de postconflicto. En la figura 1 se presentan las tres dimensiones propuestas por los LCCD, esto es, la formación de la subjetividad democrática, la construcción de una cultura política para la democracia yel conocimiento sobre la institucionalidad. Estas dimensiones corresponden a lo que en el documento se asemeja a los objetivos de la instrucción o educación cívicas; ahora, para desarrollar cada uno de estos objetivos se presentan los componentes genéricos que corresponden a aquellos enumerados en el recuadro de la izquierda; se ofrece una propuesta de los ambientes de formación, tanto de aula como alternos y se resaltan aquellos ambientes alterativos que se escapan a una típica propuesta de aula.

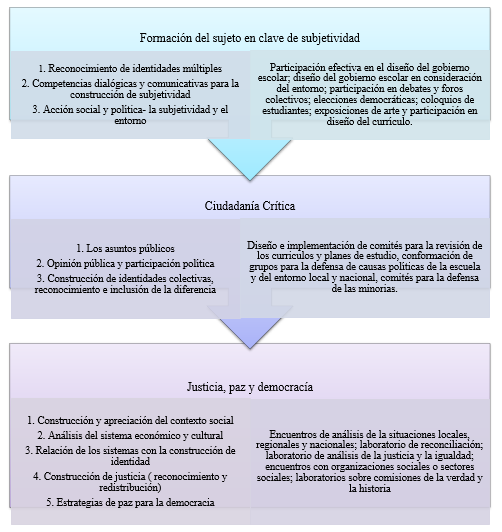

En la Figura 2 se presenta una aproximación para la reconfiguración de los LCCD que está justificada en las premisas según las cuales la formación de este tipo contribuye a la transformación social y, para el caso colombiano, a la transición del conflicto a la paz, ya que los LCCD son contextuales e históricos y no cláusulas pétreas sin flexibilidad. De otro lado, la moralidad, la ciudadanía y la cultura política se ven reflejadas en las tres dimensiones de la formación política que se centra en la construcción de subjetividad, ciudadanías críticas y, por último, la reflexión sobre los aspectos más colectivos de la ciudadanía: la justicia, la paz y la democracia. En suma, los LCCD buscan fortalecer objetivos como el cambio estructural del sistema y la sensibilización hacia los problemas de la justicia, con lo que están llamados a enfocar sus aportes pedagógicos a la construcción de una ciudadanía no idealizada que desconozca las formas sociales existentes y los requerimientos concretos del contexto de país.

La integración a los LCCD del análisis de la justicia social y su relación con la transición del conflicto a la paz, como lo muestra la Figura 2, es un primer acercamiento que tiene como propósito orientar su reconfiguración a fin de que la formación política se enfoque en la reconstrucción de las relaciones sociales actualmente quebrantadas, mientras su componente pedagógico apunte al logro de un diálogo significativo y la construcción de subjetividad en oposición a la mera enseñanza de la institucionalidad tal como es.

Discusión

Las sociedades en posconflicto tienen dos retos: (1) garantizar una paz estable y (2) una efectiva superación de las causas que originaron y podrían hacer resurgir el conflicto. El marco que delimita estas discusiones se denomina justicia transicional y su entendimiento puede ser estudiado desde una perspectiva tradicional o alternativa. En el primer sentido, se ha pensado con frecuencia que la justicia transicional es una forma de justicia criminal y, en esa medida, su alcance se ha restringido a la búsqueda de la responsabilidad individual, así como a la revelación de la verdad sobre el daño causado (Turner, 2013). Ahora bien, una de las críticas más destacables en contra de esta posición es que enfatiza la dicotomía entre paz y justicia, por lo que hace prácticamente imposible esperar la consecución de ambos principios al mismo tiempo (Eisikovits, 2016); por ejemplo, en el caso colombiano esta visión tradicional supone que no puede haber paz si no se castiga criminalmente a los responsables de los daños causados en el pasado, pero castigar a los responsables supondría asimismo poner en riesgo el acuerdo político que condujo a la sociedad colombiana a la cesación del conflicto armado, con lo que obliga al sacrificio bien de la justicia —retributiva— o bien de la paz. En sentido opuesto, las visiones alternativas a la justicia tradicional se enfocan en la implementación de medidas de justicia social como instrumento para asegurar tanto la una como la otra. Tal es el caso de las aproximaciones teóricas de Rodrigo Uprimny (2009) con su propuesta de justicia transicional transformativa, cuyo criterio de justicia social es la redistribución. Análogamente, Allan y Keller (2006) han propuesto como criterio de justicia social basada en el reconocimiento, con un enfoque marcadamente procedimental y orientado hacia la etapa de negociación de conflicto.

Con todo, si se considera la naturaleza múltiple de las causas del conflicto, pues este puede ser el resultado de problemas de estatus —invisibilización, no reconocimiento, exclusión, dominación— o problemas de clase —concentración de la riqueza, concentración de la tierra, patrones excluyentes de la división del trabajo—, entonces resulta evidente que con la implementación de medidas centradas en el reconocimiento se atienden las quejas basadas en el estatus (Allan y Keller, 2006) y con las medidas focalizadas en la redistribución se resuelven las situaciones de desigualdad que están arraigadas en los problemas de clase (Gready y Robins, 2014; Arbour, 2007-2008; Uprimny, 2009). En ese orden de ideas, ninguna de las dos visiones alternativas logra ser lo suficientemente efectiva como para superar aquellos conflictos cuyo punto de partida envuelve una mezcla de problemas de ambas índoles, por lo que en el centro de esta discusión se plantea la necesaria incorporación de medidas de justicia social en un escenario de transición orientada tanto por criterios de reconocimiento como de redistribución, sin perder de vista que la proporción o priorización en la atención de una u otra depende de cada contexto particular. En suma, la justicia transicional debe responder al juzgamiento de los hechos violentos —perspectiva tradicional—, pero además debe permitir el asentamiento de las bases necesarias para un futuro de paz y democracia, ya que la importancia de integrar elementos de justicia social en la justicia transicional está ligada a (1) mantener una paz estable, (2) superar las causas del conflicto y prevenir que éste pueda surgir nuevamente y (3) garantizar condiciones sociales más democráticas. Por consiguiente, conviene dar mayor precisión a la opción más idónea para procurar tales objetivos y, finalmente, identificar los criterios de justicia social para una paz justa —reconocimiento y redistribución.

En efecto, una visión redistributiva no es el camino más idóneo para combatir las causas del conflicto, sobre todo el colombiano. Al respecto, Uprimny (2009) sostiene que las injusticias en este país están arraigadas en las desigualdades económicas y las extendidas condiciones de pobreza extrema, frente a lo cual propone una alternativa de justicia que combine la justicia retributiva y la justicia distributiva; sin embargo, resulta claro que esta visión no considera las luchas de estatus e identidad, como los temas de exclusión basados en la etnia, por ejemplo (Rodríguez, 2010). De otro lado, la alternativa de Allan y Keller (2006) denominada paz justa identifica el reconocimiento como el único medio para lograr justicia, paz y reconciliación; es decir, como el instrumento normativo más adecuado para la superación del conflicto. Para ellos la paz justa es “[…] un proceso a través del cual la paz y la justicia son alcanzados conjuntamente por dos o más partes que reconocen sus identidades, renuncian a sus requerimientos centrales, y aceptan guiarse por reglas comunes de desarrollo conjunto.” (Ibid., p. 19. Traducción propia).

Teniendo en cuenta estas dos visiones para la incorporación de principios de justicia social en contextos de justicia transicional, se sostiene que esta requiere la inclusión de medidas de redistribución[2] y reconocimiento[3], pues solo considerando ambos medios es posible superar las causas del conflicto y garantizar las condiciones sociales y políticas de participación de los sujetos en sociedad. Esta posición está fundamentada especialmente en la aproximación teórica de Nancy Fraser (2003), quien defiende que una posición reduccionista del reconocimiento y la redistribución es inadecuada si se atiende a que el primero no solo se ocupa de mediar los asuntos relacionados con las políticas de identidad, sino que además tiene influencia en las medidas de la segunda, consideradas como asuntos de clase. Claramente, ello no significa que se trate de dos elementos separados de la justicia social, sino que cada forma de reivindicación social implica atender asuntos de reconocimiento y redistribución al mismo tiempo; en conclusión, para Fraser (2003) estos elementos están entrelazados y son concomitantes. Lo anterior quiere decir, además, que el estatus y la clase son representaciones que encarnan sistemas de subordinación: económica —de unos individuos a otros— y cultural —basada en patrones institucionalizados que suponen que unos individuos tienen mayor valor que otros—, los cuales pueden influenciar tales representaciones y determinar con ello sus oportunidades para la interacción social y política (Fraser, 2013).

Ahora, el debate sobre la justicia social que se aborda desde la ciencia política también ha permeado la ciencia de la educación. Al respecto, Davies (2016) sostiene que la formación para la paz que hace énfasis en el entendimiento mutuo y la tolerancia puede ser usada por el gobierno para desviar la atención de los origines políticos y económicos del conflicto, lo cual apunta a reclamar que la justicia social en escenarios de postconflicto debe poner énfasis tanto en los asuntos que tienen que ver con el reconocimiento del otro, como en políticas de redistribución de los recursos. De tal manera que, en consideración de la perspectiva crítica de Davies, se propone que la formación política esté encaminada a lograr una reforma estructural y el desarrollo de una posición sensitive-justice (sensible de la justicia) del aprendizaje de la cultura en los ambientes escolares (2016). En el mismo sentido, Dewey (1997) sostiene que un grupo social depende de su continua renovación, circunstancia o cualidad igualmente deseable, pero que para nada debe confundirse con una idea de progreso, sino más bien de movimiento. Además, el estadounidense apunta que el proceso de formación asegura la renovación social (Ibid., 1997); en otras palabras, la educación tiene como objetivo y resultado la constante transformación social. Es así como, con fundamento en lo anterior, este ejercicio investigativo sostiene que las sociedades en postconflicto afrontan retos de transformación social específicos, tales como la superación de las condiciones de desigualdad, por lo que la orientación curricular de la formación política parece ser necesaria para responder asertivamente a este tipo de contextos.

En la actualidad, la formación política está alineada a los retos que impone la reconstrucción social en contextos de posconflicto, con lo que si se parte de allí no es difícil identificar el rol de tal orientación, especialmente en escenarios como el colombiano, pues una perspectiva encaminada a la constitución de la paz justa busca no solamente perpetuar la cesación de la violencia, sino además atender sus causas originarias. Este último elemento es precisamente el punto de convergencia entre la paz justa y la formación política, ya que los ámbitos educativos están llamados a liderar reformas en torno a la consolidación de una sensibilidad hacia la justicia, tal como lo expresa Davies (2016). Por ende, es pertinente apelar a la revisión de la integración de estas nuevas aproximaciones conceptuales en los documentos que orientan la formación política en ambientes educativos, por ejemplo, los LCCD, a fin de establecer su relación con los objetivos de la paz justa y determinar su idoneidad para orientar el desarrollo del potencial ético, moral y político de los sujetos.

Precisamente, pensar en una propuesta para la reconfiguración de los LCCD desde los criterios de paz justa implica empezar desde su estructura misma, por lo que una de las necesidades más latentes sería hacer la transición del término instrucción cívica —que se usa indistintamente al término educación cívica (Herrera, et al., 2005)— al concepto de formación política, lo cual implica un cambio de paradigma pues, a pesar de que los LCCD entienden por instrucción o educación cívica el desarrollo del sujeto en consideración de los parámetros básicos de deliberación pública, están basados en una comprensión de ciudadanía republicana y en una cultura política que se aproxima a la cultura cívica en detrimento de una ciudadanía que se reconstruye como un proceso histórico y culturalmente embebido a partir de las interacciones sociales, así como una cultura política que beneficia la formación crítica de esta con una perspectiva más amplia de la democracia y se enfoca en las experiencias del sujeto en formación. En efecto, tal énfasis suscita pensar las facetas de la formación en clave de las tres dimensiones expuestas: la moralidad, la ciudadanía y la cultura política, además de que implicaría una expansión temática para considerar dimensiones como el sujeto y la subjetividad, la justicia, la paz y la democracia; igualmente, requeriría de una ampliación de los ambientes, pues habría de enfatizar en el hecho de que son conocimientos transversales a todo el proceso formativo y, por ende, su construcción está más vinculada a proyectos institucionales que a un trabajo de aula.

La ciudadanía está definida por las interacciones sociales, las cuales crean patrones de valor cultural que dan acceso o excluyen a los sujetos de las pequeñas comunidades políticas o de la comunidad política general (Mieles & Alvarado, 2012). Además, tal como señala Tilly (1995), la ciudadanía es relacional porque está basada en las interacciones sociales, cultural porque parte de representaciones compartidas de la realidad y contingente en cuanto las prácticas son el resultado de una interacción social y no sustanciales al actor mismo. Para resumir, tal como concluye Jaramillo, “[…] la ciudadanía debe entenderse como un proceso social históricamente embebido, así como un principio de organización de la interacción social entre los individuos, los grupos sociales y el Estado.” (2014, p. 176). En el mismo sentido, las variadas comprensiones que han tenido lugar en torno a la cultura política, sean las interpretaciones que se enfocan en el individuo y, por ende, la entienden como el conjunto de valores, normas y actitudes individuales; o bien sea la tendencia según la cual ella se cimienta en las manifestaciones colectivas de la sociedad, todo esto ha conducido a la conclusión de que la “la cultura [es una] red de significaciones sociales y lo político [son] manifestaciones que rebasan lo institucional y lo hegemónico” (Herrera et al, 2005, p. 34).

Por tanto, al examinar la relación entre la cultura política y la educación se entiende que los espacios educativos son ambientes en los cuales se visibiliza la multiplicidad de manifestaciones sociales y la forma en la que esas variaciones interactúan en una suerte de conflicto constante (Herrera et al., 2005). Por este motivo, aquí se favorece una visión educativa que se aparta de la reproducción de teorías y de la preservación de patrones de valor cultural excluyentes que desconocen la importancia de las diferencias y de las otras visiones del mundo. De conformidad con lo descrito, y siguiendo el trabajo de Herrera y otros (2005), la investigación se centra en una perspectiva de ciudadanía crítica y, por ese camino, la perspectiva de cultura política tiene un énfasis en el reconocimiento de las especificidades de estatus y clase que hacen parte de los sujetos, como la clase social, la etnia, el género y la raza, entre otras.

Conclusiones

El postconflicto implica un paralelo contingente en el que se debe garantizar la cesación de la violencia y afrontar las situaciones que dieron lugar al conflicto. Entonces, para superar esas condiciones se propone la implementación de criterios de paz justa que redunden en medidas de justicia social —reconocimiento y redistribución. Así, en este espacio teórico se ubicó un lugar para la formación política como punto de convergencia entre la justicia social y la paz, de donde nace el reto de identificar la relación entre la paz justa como una visión alternativa de la justicia transicional, así como las orientaciones generales para la formación política entendida como instrumento para la transformación de las estructuras y sistemas sociales, políticos y culturales marcados por situaciones de violencia profunda.

Se concluye que una posición alternativa a la justicia transicional que incorpora medidas de justicia social es la estrategia más idónea para mantener una paz estable, superar las causas del conflicto y prevenir que éste pueda surgir nuevamente para, finalmente, garantizar las condiciones sociales que conduzcan una sociedad más democrática. En ese sentido, el reconocimiento y la redistribución son criterios de análisis en la justicia social y están ligados a una finalidad de democratización, por lo que tanto la educación como los criterios de paz justa apuntan a la consecución de condiciones democráticas para la realización de los sujetos políticos. En efecto, la formación política es un proceso de desarrollo de los sujetos políticos, desde la moralidad, la ciudadanía y la cultura política, lo que demuestra no solo que hay relación directa entre la educación y la democracia, sino además entre la justicia, la paz y la educación. Con fundamento es estas premisas sí hay una relación entre los LCCD y los criterios de paz justa, aunque esta relación puede ser fortalecida a través de una reconfiguración de los primeros que se centre en la construcción del sujeto, la ciudadanía y, por último, la reflexión sobre sus aspectos más colectivos, es decir, la justicia, la paz y la democracia. Justamente, en la Figura 2 se encuentra una aproximación a esa reconfiguración que está justificada en las premisas según las cuales la formación política contribuye a la transformación social y, para el caso colombiano a la transición del conflicto a la paz, además de atender a los lineamientos curriculares como orientaciones contextuales e históricas.

En esta propuesta se integran tres aspectos de la formación política: la moralidad, la ciudadanía y la cultura política, los cuales se ven reflejados en la propuesta de las tres dimensiones de la formación política que centra en la construcción de subjetividad, la construcción de ciudadanías críticas y, por último, la reflexión sobre los aspectos más colectivos de la ciudadanía, es decir, la justicia, la paz y la democracia. Tal primer acercamiento a los LCCD desde la paz justa busca fortalecer objetivos como el cambio estructural del sistema y la sensibilización hacia los problemas de la justicia, por lo que aquellos están llamados a enfocar sus aportes pedagógicos desde el propósito de construcción de ciudadanía, mas no desde la enseñanza de un ideal de ciudadanía que desconozca las formas sociales existentes y los requerimientos concretos del contexto colombiano. Por último, esta reflexión puede ser ampliada en muchas direcciones: (1) integrar los Lineamientos Curriculares en Educación Ética y Valores Humanos, así como los lineamientos en Ciencias Sociales a fin de proponer un análisis integrado y, por ende, una propuesta de análisis más amplia que ofrezca luces sobre la relación de estas orientaciones y los criterios de paz justa; (2) verificar desde la pedagogía como deberían estar estructurados los proyectos educativos institucionales a fin de proponer ambientes de la formación política para el postconflicto; (3) ampliar la investigación en sentido de verificar experiencias de implementación de proyectos educativos institucionales orientados hacia la justicia social, la paz y la democracia.

Referencias

Allan, P. (2006) Measuring International Ethics: A Moral Scale of War, Peace, Justice, and Global Care. En Allan, P. y Keller, A. (Eds.), What is a Just Peace? (págs. 90–12). New York: Oxford University Press

Allan, P. y Keller, A. (2006) The concept of a Just Peace, or Achieving Peace through Recognition, Renouncement and Rule. En Allan, P. y Keller, A. (Eds.), What is a just peace? (págs. 195-215). New York: Oxford University Press.

Arbour. L. (2007). Economic and Social Justice for Societies in Transition. New York University Journal of International Law and Politics, 40 (1), pp. 1-27.

Cox, C., Jaramillo, R. y Reimers, F. (2005). Educar para la ciudadanía y la democracia en las Américas: una agenda para la acción. New York: Banco Interamericano de Desarrollo.

Davies, L. (2016) The Politics of Peace Education in Post-Conflict Countries En Langer, A. & Brown, G. (Eds.). Building Sustainable Peace, Timing and Sequencing of Postconflict Reconstruction and Peacebuilding, (págs 181-199), Oxford University Press.

Dewey, J (2001). Democracy and Education. Pennsylvania: Pennsylvania State University

Echavarría, C. (2012) Formar la ciudadanía en clave ética, moral y política. En Echavarría, C. (Comp.). Formación ético-política: itinerarios sobre ciudadanía y violencia escolar. Kimpres. http://biblioteca.clacso.edu.ar/Colombia/fce-unisalle/20170117013118/etico.pdf

Fraser, N. (1997) Justice Interruptus, Critical Reflections on “Postsocialist” condition. New York: Routledge.

________. (2000). Rethinking Recognition. New Left Review, 3, 107-120.

________. (2003) Contributions to Nancy Fraser y Axel Honneth, Redistribution or recognition? A Political- Philosophical Exchange. London: Verso.

Friedman, R. (2018). Implementing transformative justice: survivors and ex-combatants at the Comisión de la Verdad y Reconciliación in Peru. Ethnic and Racial Studies, 41:4, 701-720.

Galeotti, A. (2002). Toleration as Recognition. Cambridge: Cambridge University Press.

Gready, P. y Robins S. (2014). From Transitional to Transformative Justice: A New Agenda for Practice. The International Journal of Transitional Justice, 8, 339–361. doi:10.1093/ijtj/iju013

Herrera, M. y Pinilla, A. (2001). Acercamientos a la Relación entre Cultura Política y Educación en Colombia. En Herrera, M. y Díaz, C. (Comps.), Educación y cultura política: una mirada multidisciplinaria, (págs 59- 94). Bogotá: Plaza y Janés.

Herrera, M., Pinilla, A., Infante, R. y Díaz, C., (2005). La construcción de cultura política en Colombia: proyectos hegemónicos y resistencias culturales. Bogotá: Universidad Pedagógica Nacional.

Honneth, A. (2003). Contributions to Nancy Fraser y Axel Honneth, Redistribution or recognition? A Political- Philosophical Exchange. London: Verso.

___________. (1995). The Struggle for Recognition. The Moral Grammar of Social Conflicts. Cambridge: Polity Press.

Jaramillo, R. (2014). Ciudadanía, Identidad Nacional y Estado-Nación. Revista Lasallista de Investigación, 11 (2), 168-180.

Keller, A. (2006) Justice, Peace, and History: A reappraisal. En Allan, P. y Keller, A. (Eds.). What is a Just Peace? (págs 19-51). New York: Oxford University Press.

Lambourne, W. (2014) Transformative justice, reconciliation and peacebuilding. En: Buckley-Zistel, S. et al. (eds.). Transitional Justice Theories, (págs. 19-39). New York: Routledge.

López, F. (2001). Aproximaciones a la relación entre cultura política y educación. En Herrera, M. y Díaz, C., (Comps.). Educación y cultura política: una mirada multidisciplinaria, (págs 29-58). Bogotá: Plaza y Janés.

McAuliffe, P. (2017). Transformative Transitional Justice and the Malleability of Post-Conflict States. United Kingdom: Edward Elgar.

Mieles, M. y Alvarado, S. (2012). Ciudadanías y competencias ciudadanas. Estudios políticos, 40, Instituto de Estudios Políticos: Universidad de Antioquia, pp. 53-75.

Ministerio de Educación Nacional. (2019). Exposición de motivos de Carlos Holmes Trujillo sobre ley 115 de 1994. https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=7382

Ministerio de Educción Nacional. (1994). Ley 115 de 1994, Ley General de Educación. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0115_1994.html

Ministerio de Educación Nacional (1996). Resolución 2343 de 1996. https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/280/RESOLUCION_2343_DE_JUNIO_5_DE_1996.pdf?sequence=21&isAllowed=y

Norman, B. y Priest J. (2017). Social Research: Paradigms in Action. Policy Press.

Pasipanodya, T. (2008). A Deeper Justice: Economic and Social Justice as Transitional Justice in Nepal. International Journal of Transitional Justice, 2, (3), 378–397.

Prada, J. (2017) Understanding Transitional Justice from Social Justice. Between Recognition and Redistribution, a Study of Guerrilla Conflicts in Guatemala and Colombia. [Tesis de Maestría]. Reino Unido: Lancaster University.

Uprimny, R. (2009). Transformative Reparations of Massive Gross Human Rights Violations: Between Corrective and Distributive Justice. The Netherlands Quarterly of Human Rights (NQHR), 27 (4), 625-627.

Ruiz Silva, A. y Chaux Torres, E. (2005). La formación en competencias ciudadanas. Bogotá: Asociación Colombiana de Facultades de Educación.

Thompson, S. (2006) The political theory of recognition: A Critical Introduction. Cambridge: Polity.

Tilly, C. (1995). Citizenship, Identity and Social History. International Review of Social History, 40 (S3), 1-17. doi:10.1017/S0020859000113586

Notas

Notas de autor

Información adicional

Cómo citar: Prada Montaño, S. J. (2021). Formación política para la paz: aportes desde la paz justa a los lineamientos curriculares. Revista Arista-Crítica, 1(1), 151–163. https://doi.org/10.18041/2745-1453/rac.2020.v1n1.6549