El movimiento

feminista comenzó a gestarse en el siglo XIX como una lucha de las mujeres por

obtener igualdad de derechos. Se reconoce a la Convención de Seneca Falls como

la primera asamblea donde esta discusión fue el centro del debate; en ella,

pese a que se llevó a cabo en Estados Unidos, participaron mujeres de otros

países, entre ellos México. Marta Lamas (2011) explica de qué manera las

incipientes generaciones de feministas, sobre todo durante la primera ola, se

manifestaron bajo el lema “lo personal es político”. Posteriormente, en la

segunda ola, mujeres mayoritariamente estadounidenses y europeas,

pertenecientes a la clase media y con educación universitaria, cuestionaron la

doble moral sexual y el papel del ama de casa. Es gracias a las luchas feministas

que hoy las mujeres de gran cantidad de países gozan de igualdad

constitucional, protección legal, acceso a varias oportunidades educativas y

laborales y mayor libertad.

Las deudas que permanecen y la desigualdad de facto son retos para la tercera ola del feminismo, la cual tiene a su favor haber alcanzado una popularidad que las anteriores no tuvieron, gracias a la mediatización de discursos de actrices populares o movimientos masivos. Precisamente por esto vale la pena revisar la construcción del discurso feminista contemporáneo presente en el ámbito de la publicidad.

Bien sea que se deba a las redes sociales, a la velocidad con la que viaja la información, a la posibilidad de acceder desde prácticamente cualquier lugar y hora a las noticias más actuales, es un hecho que hoy todo parece suceder y cambiar de una manera más rápida y tal es el caso del feminismo contemporáneo. En efecto, pareciera que de un par de años a la fecha, el movimiento feminista cobró fuerza y comenzó a impulsar una nueva agenda que promete que mejorará la vida de todas las personas que se identifiquen como mujeres. Sin embargo, resulta pertinente preguntarse ahora, mientras este sigue bajo los reflectores, qué objetivos está alcanzando, si esta vez sí se ha logrado un movimiento inclusivo considerando las críticas que se han realizado a las primeras olas encabezadas por mujeres blancas y burguesas (Olufemi, 2020, pp. 10-21), con el fin de examinar la necesidad de replantear estrategias, diálogos, e incluso puntos de partida y llegada.

De manera similar a la del momento en el que despegó la segunda ola del feminismo, hoy se vive una crisis social, política, ambiental y económica que plantea la necesidad de reformular las estructuras sociales. En 1989, Jean Baudrillard llamó a este momento como el resultado posterior a la orgía (1991, pp. 9-19), con mayor protección legislativa (en muchos países del mundo), una posibilidad de igualdad de oportunidades y mayor libertad que antes de la lucha feminista y, aun así, el género femenino ha retomado la lucha. Entre muchas otras preguntas que habrán de formar parte de la agenda de este movimiento, vale la pena prestar especial atención a los motivos que agitan todavía a las mujeres: ¿por qué se siguen movilizando?, ¿qué quedó pendiente?, ¿qué necesidades concretas se buscan atender?

El feminismo actual tiene grandes virtudes, muchas de ellas heredadas y propiciadas por las mujeres que lucharon el siglo pasado; entre ellas, se reconoce la intención de inclusividad, la corrección política y el reconocimiento de diferencias y sensibilidades. Es probable que la propuesta más clara de las virtudes del feminismo contemporáneo sean las señaladas por Arruza, Bhattacharya y Fraser al construir un feminismo para el 99%: “Feminism for the 99 percent embraces class struggle and the fight against institutional racism. It centres the concerns of working-class women of all stripes…” (“El feminismo para el 99 por ciento incorpora la lucha de clase y la lucha contra el racismo institucional. Centra su atención en las mujeres de la clase trabajadora de todos los estratos”) (2019, p. 15). En este sentido esta corriente de feminismo va más allá de la inclusión, pues no apuestan por sumar a las mujeres y a las poblaciones vulnerabilizadas a la estructura social contemporánea, sino que se trata de una desestructuración completa del sistema social, económico y político.

Asimismo, es consciente de que existen diferentes retos y obstáculos a superar dependiendo las diferencias étnicas, las clases sociales, las nacionalidades, las identidades de género y cultura[2]. Uno de aquellos desafíos fue abanderado por las voces subalternas, quienes señalaron las cualidades burguesas y blancas presentes en una gran mayoría de textos y manifestaciones feministas; como ejemplo de esto, se puede seguir el trabajo artístico que realizó Ana Mendieta hace 40 años con la exposición colectiva The Dialectics of Isolation: An Exhibition of Third World Women Artists of the US (Dialéctica del Aislamiento: Una Exhibición de Mujeres Artistas del Tercer Mundo en Estados Unidos).

Para ésta, invitó a artistas

chicanas y afrodescendientes a trabajar bajo la premisa de que “American Feminism as it stands is basically a white middle class movement” ("El feminismo americano hasta ahora

es básicamente un movimiento blanco y de clase media") (citada por Amelia

Jones, 2014, p. 23); es decir que hace bastante tiempo aquella debilidad del

movimiento fue cuestionada, lo que no resta que siga existiendo la posibilidad

de llevar a la mesa de discusión las particularidades de cada grupo. Entonces

continúan latentes las preguntas: ¿por qué hoy más que nunca es necesario el

feminismo? y ¿por qué pareciera que conforme se gana terreno se vuelve aún más

fundamental éste?

El fenómeno reciente que aquí se analiza es el

feminismo mediático o, más puntualmente, las campañas publicitarias que se

dicen solidarias con la agenda de este movimiento y que, no obstante, parecen

desconocerla al reproducir el capitalismo patriarcal. La propuesta que se hace

en este artículo es llamar a este fenómeno la pantalla rosa.

Para esto, se presenta el examen de tres productos de publicidad dirigidos al

público latinoamericano y que se inspiraron en las demandas presentadas por

grupos feministas, sobre todo mexicanos, difundidas entre 2018 y la primera

mitad del 2019: la campaña de Nike “Juntas Imparables”, las playeras feministas

ofrecidas por marcas de fast fashion como

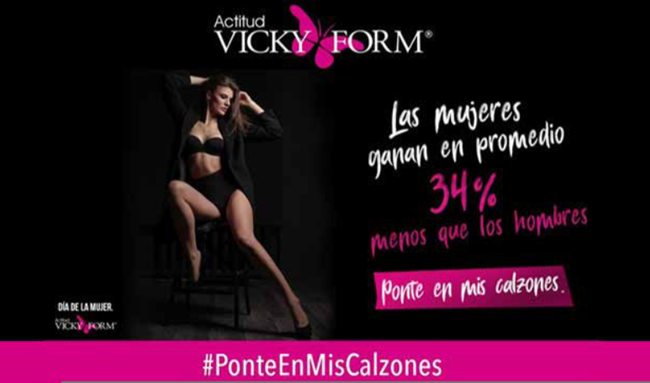

Inditex o H&M y los carteles de Vicky Form con

los que promovieron la campaña #PonteEnMisCalzones. Este último introduce la

presencia de la pantalla rosa exclusivamente en el caso mexicano.

Metodología

La metodología para realizar

este análisis de contenidos publicitarios está inserta en el paradigma de los

estudios críticos feministas; ante todo, se adopta la perspectiva post-colonialista, tanto del feminismo

interseccional como de los estudios subalternos.[3]

Las tres campañas seleccionadas permiten la

articulación de una serie de argumentos feministas que, simultáneamente,

brindan un marco temporal, geográfico y contextual adecuado para acotar los

resultados de un estudio más amplio. Dentro de esta misma tradición teórica

existe un concepto similar al aquí propuesto, el capitalismo

rosa — originalmente definido como Pink Capitalism o Pink Money—, que

consiste en la segmentación de la población a partir de su identidad de género

con el fin de insertarlos en la lógica del consumo (Roque Ramírez, 2011).

Bajo este concepto se analizan las campañas de marketing inclusivas con relación a la identidad de la marca, la forma de producción y el compromiso real que tiene con los grupos a los que dice incluir. Por tanto, la propuesta metodológica aquí presentada no es distinta a la aplicada por los estudiosos del capitalismo rosa, pero en lugar de destacar la estrategia de mercado como lo hizo Lisa Peñaloza en We’re Here, We’re Queer, and We’re Going Shopping (1996),[4] se cuestiona el papel de la inclusión. Se trata de contrastar el contenido publicitario con la identidad y principios del movimiento al que la marca dice incluir; en este caso, el feminismo.

El fenómeno de la pantalla

rosa

A pesar de los avances que se han logrado en

materia de género, persisten todavía retos y obstáculos para el empoderamiento

de la mujer. En el caso de los medios de comunicación, impresa o digital,

existen diversas situaciones que aquí se pretenden englobar en el concepto de

pantalla rosa, donde "pantalla" hace referencia a la noción pantalla total que describe Baudrillard como interfaz

desde la que vemos al mundo, pero que también refiere a la disponibilidad de

pantallas que nos rodean “Todas nuestras máquinas son pantallas, y la

interactividad de los hombres se ha vuelto la de las pantallas. Nada de lo que

se inscribe en las pantallas está hecho para ser descifrado en profundidad sino

para ser explorado instantáneamente” (p. 61). En efecto, en el mundo

contemporáneo la cercanía de las pantallas implica que todo el tiempo las

personas están en contacto con una pantalla que regula su interacción con la

realidad, haya o no detrás de ésta sujetos receptores como lo describen

Lipovetsky y Serroy en La pantalla

global (2009).

El rosa es un color con el que históricamente se

ha etiquetado a las mujeres. De esta manera, si bien las luchas con causas

feministas recurren al morado, turquesa y verde, la producción masiva de

mercancías dirigidas al público femenino sigue recurriendo a aquel color. Por

otro lado, existe una concesión mediática por incrementar el tiempo en pantalla

de las mujeres, los roles que desempeña y el número de protagonistas femeninas;

incluso los argumentos de algunas películas etiquetadas como chick flicks[5] se han modificado y promueven figuras femeninas más empoderadas.

Sin embargo, existen algunas situaciones que sugieren que no hay un interés particular de promover la agenda feminista sino que, por el contrario, lo que buscan es ceder ante ciertas demandas sociales con el propósito de incrementar sus ventas; es decir, encubrir el machismo persistente con una pantalla rosa para que parezca que se han superado estereotipos de género y violencias —sobre todo simbólicas— en contra de las mujeres. Por lo tanto, la pantalla rosa es el resultado de un aparente discurso feminista que proviene de la producción tanto en medios de comunicación masiva como en el trabajo de diseñadores y publicistas.

El Geena Davis Institute on Gender in Media se ha dedicado a monitorear la presencia de las mujeres en los medios de comunicación, bajo la premisa de que es necesario incrementar el tiempo de estas en pantalla, así como dejar de promover los estereotipos y la violencia de género. De acuerdo con el reporte The Geena Benchmark Report 2007-2017 (2019), ha habido varios avances en tal materia. Los resultados más relevantes de este diagnóstico sugieren que hay una relación 2 a 1 en lo que se refiere a hombres protagonistas frente a mujeres protagonistas; sin embargo, el reporte, inserto en la discusión del feminismo interseccional, reconoce que la brecha no sólo es de género, sino que también están presentes otros factores como la preferencia sexual y la raza —aunque el término ideal a utilizar aquí sería etnia, pues el concepto de raza supone una exclusión que parte de aplicar un concepto de la zoología y biología a seres humanos[6]—, las personas de tez blanca aparecen como protagonistas 4 a 1 frente a otras identidades étnicas; en cuanto a las películas con mujeres protagonistas, se destaca que han aumentado y hoy representan más ganancias en taquilla; por su parte, menos del 1% de las películas familiares están protagonizadas por personajes LGBTTQIA+ o discapacitados.

Así las cosas, se puede afirmar que si bien los resultados sugieren avances, persisten todavía varios retos para garantizar la paridad en los productos mediáticos. Cabe mencionar que, pese a que el análisis realizado por el centro se enfoca en producciones estadounidenses, estas llegan eventualmente a América Latina. Las mediciones que realiza el Geena Davis Institute on Gender in Media son las más reconocidas en lo que se refiere al monitoreo de las mujeres en los medios. Si bien su valor es pertinente y permiten visibilizar la brecha de género existente, el esquema de interpretación que aquí se propone a partir de la pantalla rosa no se refiere a una medición estadística sino a un análisis cualitativo de los contenidos mediáticos en relación a la agenda feminista.

Como reacción al movimiento #MeToo, durante los últimos dos años, los medios de comunicación han recurrido a una retórica más sensible en lo que se refiere a la participación de las mujeres. Un día después de que se hicieran públicas las acusaciones a Harvey Weinstein, el 15 de octubre de 2017, la actriz Alyssa Milano convocó a través de redes sociales a que las mujeres respondieran con aquella etiqueta si habían sufrido alguna forma de acoso sexual; tomó 48 horas para que el hashtag fuera utilizado prácticamente un millón de veces (CBS, 2017).

No obstante, hoy se han limitado sus alcances; entre los factores que podrían explicar esto se destaca que en su mediatización ha perdido tanto los objetivos iniciales como el principio de inclusión. La propia Tarana Burke, fundadora del movimiento (citada por Žižek, 2019), señaló la forma en que el #MeToo carece hoy de la dimensión de conciencia étnica y de clases que tenía en un principio. En suma, ya no supone un cuestionamiento que ayude a derrocar al patriarcado, sino un código políticamente correcto sobre cómo presentar a las mujeres en los medios de comunicación.

El cobijo que brindó el #MeToo desplazó al movimiento compartido por los países hispanohablantes bajo la etiqueta "Ni una menos"; sin embargo, este ofrecía una ventaja sobre la propuesta anglosajona. Generalmente, el feminismo ha promovido la acogida de la sororidad dentro de la comunidad de mujeres como posibilidad de propiciar el crecimiento y la promoción de cada una (Lagarde, 2019). Como señaló Judith Butler (2018, 26 de noviembre), la diferencia fundamental entre ambos movimientos es el sentido de colectividad y comunidad; así, mientras que el #MeToo es el movimiento de cada una uniéndose voluntariamente de manera individual, en el “Ni una menos” no hay necesidad de sumarse, pues desde el principio en él subyace un principio de colectividad.

En pocas palabras, existe mayor sentido de sororidad en el segundo que en el primero. Esto mismo lo ha afirmado Rita Segato, para quien existe una diferencia identitaria entre Norte y Sur: “Esperan que el Estado les dé su auxilio y que en aquellos países de modernidad avanzada [los del Norte] la relación del estado y sociedad permitirá que el Estado venga al auxilio del individuo” (2019, 03 de junio). Esto ha implicado que el movimiento feminista en aquellos países donde se espera menos por parte del Estado muestre mayor sororidad comunitaria, pues resulta fundamental como única forma de defensa.

El segundo motivo que parece estar detrás de lo aquí llamado pantalla rosa es un interés económico. Hoy las mujeres representan el 48% de la población económicamente activa (Banco Mundial, 2019) y, gracias a ciertas políticas públicas, se ha logrado incrementar sus sueldos y posibilitar su acceso a puestos directivos. Es importante mencionar que la inclusión laboral de la mujer —el que hoy en día sea poco menos de la mitad de la fuerza productiva mundial— es parte del proceso para lograr la igualdad, pero no es una meta.

Sumar al sexo femenino sin modificar la estructura social, económica y cultural que lo supone como inferior al sexo masculino, representa nuevos problemas: la doble jornada laboral, el techo de cristal o el piso pegajoso, [7] entre otros. Nancy Fraser señala cómo el feminismo, en lugar de lograr sus objetivos, ha fortalecido al neoliberalismo de tres maneras: (1) las familias en las que los dos integrantes de la pareja trabajan, han promovido que las empresas bajen sus salarios y den menos prestaciones de ley, dado que prácticamente nadie vive de un solo ingreso; (2) se ha generado una exacerbación de la doble o triple jornada de ocho horas —dentro y fuera del hogar—; y (3) se aceptó la jerarquía económica de producción que se criticó en un inicio (2018, 14 de octubre), cuestión esta que se explorará más adelante.

Las marcas feministas en

México

La pantalla rosa también implica todas las marcas y productos que parecen mostrar su apoyo y simpatía hacia la causa feminista, pero en realidad hacen muy poco por mejorar la vida de las mujeres, en realidad responden a una estrategia de mercado solamente. En el mundo de la moda, Dior sacó una playera sobre la que se lee “We should all be feminists” (Todas deberíamos ser feministas) con un costo que supera los $14,000 pesos mexicanos.

En sí misma, la playera es un objeto poco coherente con el feminismo; en primera instancia, por el precio, ante todo si se considera que por cada 100 hombres en pobreza hay 122 mujeres en pobreza (Organización de las Naciones Unidas, 2019), de lo que se colige que la prenda que promueve el empoderamiento es inaccesible para las sujetos que dice apoyar. Respecto al valor comercial, la misma crítica le cabe a la marca Nike, quien en su anuncio de 2019, “Juntas Imparables”, muestra pares de zapatos que van desde los $1,600 hasta los $4,999 pesos mexicanos, mientras que, el salario mínimo mensual del país al que se dirige su campaña es de $3,123 pesos mexicanos; es decir, ni dos pares de zapatos de los que ofrece la marca. No obstante, el problema no es únicamente el precio del producto, lo que queda claro cuando se presentan las versiones accesibles del mismo.

En 2018, El Universal en México publicó una nota llamada Camisetas con leyendas feministas de bajo costo,[8] con el objetivo de brindarles opciones a las mujeres para lucir feministas durante el Día Internacional de la Mujer sin tener que invertir poco más de 4 salarios mínimos mensuales (Arias, 2018); los mensajes que muestran algunas de las playeras son: “The Revolution Is Female” (La revolución es femenina), “I Saved The World Today” (hoy salvé al mundo), “Girls For The Future” (Niñas por el futuro). Es importante notar que todos los mensajes están en inglés, aunque su público meta sea hispano-parlante; esto reforzaría la idea de que el feminismo ha sido y sigue siendo excluyente, como señalan Gloria Anzaldúa (1999) y bell hooks (2014), así como la caída en el esencialismo estratégico que explora Marta Lamas a partir de la obra de Gayatri Spivak. Al respecto, ella aclara que no se debe confundir la necesidad de un supuesto estratégico para facilitar los procesos de apertura con que exista una esencia compartida por todas las mujeres, lo que invisibiliza a aquellas que pertenecen a las minorías (Lamas, 2011).

Estas marcas han sido señaladas como empresas cuya producción no es ética. Las tres han sido denunciadas en El libro negro de las marcas (Werner-Lobo y Weiss, 2001), en No Logo (Klein, 2002) y en el reality show Sweatshop (Aftenposten, 2014-2016). De esta manera, sea porque son altamente contaminantes o porque explotan a quienes trabajan para ellas —en su mayoría mujeres, niñas y niños—, se vuelve poco creíble que el feminismo haga parte de su impronta. El simple hecho de promover un look feminista, como si se tratara de un uniforme más, es bastante opuesto a la idea de una libre construcción de la identidad femenina y abona al esencialismo criticado por Lamas (2011).

En la multiplicidad étnica propia de países como México, existe gran diversidad de manifestaciones feministas. Por ejemplo, las zapatistas cuentan con una Ley de Mujeres que promueve su empoderamiento, mientras la mayoría de ellas visten los trajes típicos de las regiones en las que viven, los cuales suelen ser más sustentables y no responden a las lógicas del mercado. Por tanto, es indispensable cuestionar la violencia simbólica que ejerce la industria de la moda cuando sexualiza a las mujeres o impone un estándar cosmético. La violencia simbólica, tal como la definió Bourdieu en La Dominación masculina (1998, p. 22), es aquella que manifiesta la subordinación femenina a través de construcciones culturales.

La idea de una apariencia feminista ignora incluso la discusión que inició Simone de Beauvoir al afirmar que “una no nace mujer, se hace mujer” (2014, p. 87) y que hoy sigue en pie. Por su parte, más recientemente Marisa Belausteguigoitia afirma que parte del trabajo feminista implica “repensar en qué radica el hecho de ser mujer” (2011, p. 129). Asimismo, muchos de los grupos feministas abogan por la idea del género performativo, por lo que suponer que existe un sector poblacional feminista con una identidad fija es bastante contrario al pensamiento de muchas que se identifican con el movimiento. En suma: la tendencia a aceptar la pluralidad de identidad, cuerpos y etnias es contraria a la idea de imponer una moda que promueve que todas vistan igual.

Existen diversos textos feministas que identifican la estructura capitalista como la estructura patriarcal, lo que supone imposible la idea de un capitalismo feminista[9]. En El Segundo Sexo (2017), uno de los textos más importantes del feminismo, Simone de Beauvoir afirma que la igualdad entre los sexos no se concretará dadas las resistencias del paternalismo capitalista (p. 19). Por su parte, Paul Preciado (2010) distingue cómo en el capitalismo contemporáneo, aquel que Foucault criticó, el control del cuerpo “saca beneficio del carácter politoxicómano y compulsivamente masturbatorio de la subjetividad moderna” (p. 113). De igual manera, Rita Laura Segato identifica al capitalismo con el colonialismo para explicar que la violencia contra la mujer no es un fenómeno aislado (2019, 03 de junio). En la misma línea de estudios decoloniales, Spivak (2006) detecta una práctica masculinista en el funcionamiento capitalista (p. 146); es decir, el comercio de “productos feministas” refuerza las estructuras que se han identificado con el patriarcado: una jerarquía de producción en la que mujeres con pocas oportunidades producen a bajo costo mercancías a las que acceden mujeres privilegiadas; esto mismo es lo que la argentina Segato identifica como el sistema post-colonialista, en el que la pertenencia a las clases sociales está vinculada con la identidad étnica (Ibid., 2019).

El anuncio de Nike buscaba dos cosas: motivar a las mujeres de Ciudad de México a hacer deporte y transmitir un mensaje de empoderamiento. En el comercial intervienen las deportistas Paola Morán, Alexa Moreno, Nayeli Rangel y Mariana Juárez; su participación es importante dada la necesidad de reconocimiento y promoción de las mujeres en ámbitos usualmente masculinos. Quizá ese sea el aspecto más atinado del comercial. De acuerdo con la empresa de publicidad a cargo del comercial —IAB México— el objetivo fue logrado. El público al que iba dirigido eran mujeres entre 18 y 25 años que utilizan las redes sociales —el 80% de ellas tiene alguna red social—, dedica 1.4 horas a transportarse y pasa frente al televisor 3.5 horas diarias; es decir, según ellos, buscaban a 1.5 millones de mujeres que cumplían con este perfil (2019). Pese a estos datos, desde un inicio la campaña podría ser considerada excluyente y centralista al dirigirse sólo a la capital y a mujeres con acceso a Internet, con tiempo suficiente para ejercitarse y dedicarse a la televisión, así como con la posibilidad de adquirir estos zapatos. Con todo, el comercial estaba destinado al 2.4% de la población femenina mexicana, la misma que cuenta con mayor acceso a oportunidades laborales y educativas, actividades recreativas y áreas verdes o espacios deportivos (Mier y Terán, Vázquez y Ziccardi, 2012), por lo que resulta contradictorio afirmar la importancia universal del deporte cuando la promoción de la actividad física se enfoca a la minoría privilegiada. Al hablar de su público como target, dejaron claro que su búsqueda por incrementar el número de consumidoras más que un cambio de conciencia profundo respecto al rol de las mujeres en el deporte.[10] En su propio objetivo no estaba contemplado el darle su lugar a las mujeres como un sujeto con agencia, sino el segmentarlas como otro grupo de consumidoras. De hecho, en el anuncio el gran obstáculo que enfrentan las mujeres jóvenes para empoderarse no está claro; pareciera que basta con salir a correr para romper los estereotipos y cambiar las estructuras.

Ahora bien, resta analizar la campaña #PonteEnMisCalzones también como parte del fenómeno de la pantalla rosa. Se trata de una serie de carteles con los que la marca de lencería Vicky Form mostró solidaridad durante el ocho de marzo; en estos, como en el resto de la publicidad de la marca, se pudieron observar mujeres vistiendo sus productos. En primera instancia, se podría juzgar el que las modelos continúan siendo mujeres delgadas y de piel blanca, pues de acuerdo con la ENADIS (2017), en México la mayor parte de la población se reconoce entre los tonos 4 y 6 de la escala PERLA (Proyecto de Etnicidad y Raza en América Latina). En este sentido, el problema es que el acceso a oportunidades educativas y laborales sigue influido por el color de piel. Existe una relación entre la pertenencia a una clase social y la identidad étnica: cuanto más clara la piel, mayores son las oportunidades laborales y educativas (Martínez Gutiérrez, 2018). Esta misma omisión le cabe también a la campaña de Nike. En este sentido, las mujeres son discriminadas por su etnia, origen, tono de piel y género. Es decir, la violencia a la que están sujetas es interseccional lo que supone aún más retos para que aquellas pertenecientes a grupos minoritarios o vulnerables puedan perseguir una carrera deportiva. La desigualdad étnica heredada de la estructura de castas colonial (Segato, 2019, 03 de junio) es reforzada a través de productos de publicidad masiva que vinculan la belleza, la clase o la jerarquía social, al color de piel y el origen étnico. Es en estas categorías subjetivas que Sneja Gunew (1990), también teórica sobre el discurso subalterno, identifica causantes de la violencia intersubjetiva tanto como elementos que garantizan la reproducción del patriarcado (p. 135).

Lo que volvía “feministas” a los carteles de Vicky Form era que las imágenes estaban acompañadas por estadísticas acerca de la desigualdad entre mujeres y hombres. Es probable que, accidentalmente, las imágenes se vuelvan irónicas al mezclarlas con los textos, pero debieron evaluar el resultado final; por ejemplo, en la que denuncian que el 34% de las mujeres ganan menos que sus pares varones, aparece la mujer con la blusa abierta y mostrando su ropa interior mientras está en su lugar de trabajo: se trata de una sexualización y, por tanto, responde a uno de los estereotipos con los que justifican la desigualdad salarial.

Otra de las imágenes denuncia

que México tiene el segundo lugar en desigualdad salarial, mientras muestra la

típica escena posterior al coito en donde el hombre aparece en pantalones (sin

camisa) y ella, en ropa interior, acostada sobre su regazo; aunque la empresa

también vende ropa interior masculina, quien continúa siendo sexualizada es la

mujer, por lo que ello constituye una clara expresión de la violencia

simbólica. Bajo la justificación de la venta de lencería, su publicidad

—incluso aquella que se supone solidaria con las causas feministas— reproduce

la pornotopía descrita por Preciado (2010), en la que

la mujer “es un agente anónimo de resexualización de

la vida cotidiana” (p. 64).

Conclusiones

Las tres campañas publicitarias presentadas en este trabajo se dieron en el territorio mexicano, país que declaró el período de marzo 2018 a marzo 2019 como el año feminista; esto en relación con la fuerza que adquirió el movimiento a través de protestas sociales y del incremento de la producción de contenidos “feministas”. Sin embargo, frente a ello la artista Lorena Wolffer destacó en una entrevista que concedió a la artivista Cerrucha (2020)[11] que todo lo sucedido en ese periodo no tuvo un impacto significativo en la vida de las mujeres; de hecho, la violencia por razones de género ha aumentado en México.

Esto puede ser sintomático de una pantalla rosa que, de fondo, no tiene contenidos ni intenciones feministas. La falta de perspectiva de género en medios también resulta obvia en otro de los aspectos que Wolffer destacó: para el Estado, las instituciones y los medios, el tema sólo es relevante durante el 8 de marzo y el 25 de noviembre, mientras que el resto del año “las mujeres no existimos” (Ibid., 2020) porque no hay un compromiso real con las búsquedas del feminismo.

Desde el inicio, la teoría feminista ha afirmado que el capitalismo no puede ser alinearse con tal movimiento. De hecho, frente al fenómeno de la pantalla rosa en estas tres campañas de publicidad los resultados permitieron encontrar omisión, falta de perspectiva de género y coherencia con la agenda de las mujeres, lo que constituye una carencia de verdaderas acciones que abonen a mejorar la vida de las mujeres y más bien acentúan una jerarquía social desigual que se opone a la agenda feminista interseccional.

Por una parte, la omisión que cometen estas campañas se debe a una falta de transversalización de la perspectiva de género, tanto en las empresas publicitarias como en las compañías. Poseer una auténtica mirada desde este ángulo supondría que durante todo el año se piense en el impacto que tendrán sus productos y campañas de mercadotecnia en la vida de mujeres y hombres. Mientras que la campaña de Nike acertadamente visibiliza a las deportistas, área en la que esto es necesario para decrecer la brecha de género que existe, empresas como H&M o Vicky Form no promueven ninguna agenda de género ni abonan a la visibilización de las mujeres.

Hay entonces una falta de compromiso y, en ese sentido, es destacable que Dior, a diferencia de las empresas fast fashion que comercializaron productos similares, ofrece de forma gratuita una serie de podcasts con grandes personajes del feminismo y del arte feminista como Judy Chicago[12]; sin embargo, hay una contradicción, mientras Chicago ha intervenido productos de la marca y hay una oferta de materiales digitales (dirigidos a un público con conexión a internet y anglo-parlantes) no es compatible un producto que se posiciona en el mercado como exclusivo dentro de un movimiento que pretende ver por todas las mujeres, sin importar la clase social o la etnia.

De las tres campañas aquí analizadas, Vicky Form es la única que no realizó ningún cambio en la identidad de la marca o el tipo de publicidad que hacía al promoverse como feminista; de esta forma, continuó con la estrategia que Preciado describe como pornotopía en la que, ejerciendo violencia simbólica, abonan a la idea de la mujer como un producto sexual. Sin embargo, al año siguiente, dadas las críticas que recibió la empresa, su publicidad del ocho de marzo no mostró mujeres en lencería, sino los rostros de mujeres acompañadas de frases con las que enfrentan la violencia de género. La empresa hizo público su compromiso con ellas, aunque el resto del año su catálogo continúa reproduciendo un ideal de belleza que excluye la diversidad de etnias y cuerpos que existen en México. Un último punto que destacar es el tema de cómo estas empresas producen y comercializan sus productos.

Anteriormente se mencionó la explotación de poblaciones vulnerables, pero el problema va más allá: todo el proceso tendría que ser sustentable. Recientemente, Naomi Klein y Angela Davies (Rising Majority, 2020) sostuvieron una conversación en la que explicaron cómo es que la agenda feminista debe apostar por una forma de vida ecológica pues las mujeres, y otras agrupaciones étnicas vulnerabilizadas, se verán particularmente afectadas por los impactos medioambientales de la producción capitalista. En pocas palabras, no existe la posibilidad de afirmarse como feminista si se está inserto en el mercado capitalista.

La representación y presencia de mujeres fuera de la esfera privada, rompiendo los estereotipos y roles tradicionales de género, es importante para cambiar la realidad cultural. Al final, publicidad como la aquí analizada —y programas de televisión como Orange is The New Black (Tannenbaum productora, 2013-2019), accesible en México por medio de la plataforma de streaming Netflix— presenta temas que abonan a la sensibilización sobre diversidad étnica, de cuerpos y de preferencias sexuales, además de contribuir a la desaparición de estereotipos e imposición de estándares cosméticos.

Peñaloza (1996) señala que la segmentación de mercado de grupos considerados como minoritarios —ella refiere en concreto a la comunidad LGBTTIQ+ y latino/as— valida y legitima la existencia de estos grupos; y por ese camino concluye que como consecuencia negativa en muchas campañas se exageran las cualidades estereotípicas de estos grupos (p. 15). En este sentido la crítica feminista implicaría cuestionar directamente la necesidad de someter la identidad a la validación y legitimación a través de medios masivos de comunicación y mercado.

Es decir, al final ser segmentadas como target no posibilita el reconocimiento de la individualidad de las personas, sino su capacidad de consumo. Las observaciones realizadas a estas campañas no sugieren que fuera positivo mostrar publicidad altamente sexista.

Dentro del sistema-mundo en el que vivimos, tiene consecuencias positivas la nueva representación de las mujeres; no obstante, si se promueve como una campaña feminista, entonces deberá venir acompañada de cambios estructurales que supongan la desestructuración del patriarcado.

El principal interés no debería ser incrementar sus ventas. Resulta relevante distinguir entre los triunfos feministas al ganar espacios en la esfera pública y una estrategia mercadotécnica. El feminismo no se puede convertir en un argumento de venta porque sería contrario a la identidad del movimiento. La pantalla rosa estará presente cada vez que el fin de una publicidad, cartel u objeto sea capitalista, aunque se pretenda feminista; es decir que si su denotación es esta, pero su connotación responde al mercado, se trata del fenómeno aquí propuesto: la pantalla rosa.

Proponer la pantalla rosa como una categoría de análisis supone que no se trata de un estudio terminado, sino más bien de una invitación para analizar críticamente aquellos contenidos que se posicionan como feministas bajo el supuesto de que se encontrarán otras particularidades dependiendo del contenido difundido y la mirada interseccional a la que se sometan.

Referencias

Arias, B. (2018, 08 de marzo). Camisetas con leyendas feministas de bajo costo. El Universal. https://www.eluniversal.com.mx/de-ultima/camisetas-con-leyendas-feministas-de-bajo-costo.

Arruza, C., Bhattacharya, T. y Fraser, N. (2019). Feminism for the 99%. A Manifesto. Londres: Verso.

Anzaldúa, G. (1999) Borderlands/La Frontera. The New Mestiza, San Francisco: Aunt Lute Books.

Banco Mundial. (2019). Tasa de población activa, mujeres (% de la población femenina mayor de 15 años). https://datos.bancomundial.org/indicador/sl.tlf.cact.fe.zs.

Barthes, R. (1977). Rhetoric of the image en Image-Music-Text. New York: Hill and Wang.

Baudrillard, J. (1991). La Transparencia del mal. Barcelona: Anagrama.

Belausteguigoitia, M. (2011). “Hacer y deshacer” el género: reconceptualización, politización y deconstrucción de la categoría de género”. Discurso, Teoría y Análisis, 21, pp. 111-134. Versión impresa.

Butler, J. (2018, 26 de noviembre). Cátedra Prima Julio Cortázar. Universidad de Guadalajara y Feria Internacional del libro. [Archivo de video]. Facebook. https://www.facebook.com/udg.mx/videos/1414010562067746/UzpfSTExMTEyNjAyNTU3MDcyMjpWSzoxMDQ3Nzg2NTk1NDI2MTk4/.

CBS. (2017, 17 de octubre). “More Than 12M ‘MeToo’ Facebook Posts, Comments, Reactions In 24 Hours” en CBSNews. [Archivo de video] https://www.cbsnews.com/news/metoo-more-than-12-million-facebook-posts-comments-reactions-24-hours/

Cerrucha [@Cerrucha]. (05 de agosto 2020). Arte, arma de construcción masiva. Entrevista a Lorena Wolffer [Instagram Feed]. Instagrama. Consultado el 06 de agosto de 2020. https://www.instagram.com/p/CDfQurzF6O1/.

Curtis, K. y Allen, S. (2018). “Target Marget Identification and Data Collection Methods”. Applied Economics, vol. 01, pp. 1- 4. Versión impresa.

De Beauvoir, S. (2017). El Segundo Sexo. Madrid: Ediciones Cátedra.

Fraser, N. (2018, 14 de octubre). How Feminism became capitalism’s handmaiden-and how to reclaim it. The Guardian. https://www.theguardian.com/commentisfree/2013/oct/14/feminism-capitalist-handmaiden-neoliberal.

Firestone, S. (1972). Dialectics of Sex. New York: Bantam Book.

Foucault, M. (1990). The History of Sexuality. New York: Random House Inc, Vol. 1.

Geena Davis Institute on Gender in Media. (2019). The Geena Benchmark Report. Estados Unidos: Mount Saint Mary”s University. [https://seejane.org/wp-content/uploads/geena-benchmark-report-2007-2017-2-12-19.pdf].

Gunew, S. (1990). Feminist Knowledge: Critique and Construct. Londres: Routledge.

hooks, bell. (2014). Feminism is for Everybody. New York: Routledge.

IAB. (01 de julio de 2019). Juntas Imparables. Nike. [https://www.youtube.com/watch?v=IeKY6WJRX4g&t=48s].

Jones, A. (2014). Estudio el cuerpo de la artista en Warr, T. (Ed.). El Cuerpo de la artista. Hong Kong: Phaidon, 16-48 pp.

Martínez Gutiérrez, A.L. (2018). ¿Para qué sí importa el color de piel en México? Letras Libres. https://www.letraslibres.com/mexico/politica/que-si-importa-el-color-piel-en-mexico.

Mier y Terán, A., Vázquez, I. y Ziccardi, A. (2012). Pobreza urbana, segregación residencial y mejoramiento del espacio público en la Ciudad de México. Sociologías, Vol. 14, No. 30, mayo-agosto. doi: 10.1590/S1517-4522201200005.

Lagarde, Marcela. (2006). “Del femicidio al feminicidio. Proyecto de ley por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en México”, Seminario Internacional Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, SISMA: Bogotá.

Lagarde, M. (2012). Las leyes de violencia de género en México: medidas de prevención y sensibilización. Redur, 10, diciembre, pp. 253-275. https://www.researchgate.net/publication/332363314_Las_leyes_de_violencia_de_genero_en_Mexico_medidas_de_prevencion_y_sensibilizacion/fulltext/5caff8764585156cd7916828/Las-leyes-de-violencia-de-genero-en-Mexico-medidas-de-prevencion-y-sensibilizacion.pdf.

Lamas, M. (2011). Feminismo. Transmisiones y retransmisiones, Ciudad de México: Taurus. Edición Digital.

________. (2015). ¿Mujeres juntas...?, Ciudad de México: Instituto Nacional de las Mujeres,

Lamas, M., Araiza Díaz A., González Escalona A. D. (2016). “Género y violencia simbólica. Análisis crítico del discurso en canciones de banda”, Ánfora, 23(41), December, Colombia: Universidad Autónoma de Manizales, pp. 133-155.

________. (2011). Feminismo: transmisiones y retransmisiones, Mexico City: Taurus.

Lipovetsky, G. y Serroy, J. (2009). La pantalla global: cultura mediática y cine en la era hipermoderna, Barcelona: Editorial Anagrama.

Millet, K. (2000). Sexual Politics, Chicago: University of Chicago.

Olufemi, L. (2020). Feminism Interrupted. Londres: Pluto Press.

Peñaloza, L. (1996). “We’re Here, We’re Queer, and We’re Going Shopping!”. Journal of Homosexuality, 31:1-2, 9-41, DOI: 10.1300/J082v31n01_02.

Preciado P. (2010). Pornotopía: arquitectura y sexualidad en “Playboy” durante la Guerra Fría. Barcelona: Anagrama.

Roque Ramírez, H. (2011). Gay Latino Cultural Citizenship. Predicaments of Identity and Visibility in San Francisco in the 1990s en Hames-García, M. y Martínez, E. (Eds.). Gay Latino Studies. A Critical Reader. Nueva York: Duke University Press, pp. 175 -197.

Segato, R.L. y Zibechi, R. (2019, 03 de junio). Conversatorio: La guerra contra las mujeres [Podcast]. Radio Zapatista. https://radiozapatista.org/?cat=961.

Rising, M. (02 de abril de 2020). Movement Building in the Time of the Coronavirus Crisis [Archivo de video]. Facebook. https://www.facebook.com/watch/live/?v=1001191156942525&ref=watch_permalink

Segato, R. (2010) Territory, Sovereignty and the crimes of the Second State.

The writing on the body of murdered women en Fregoso R. y Bejarano, C. (Ed.) (2010). Terrorizing Women: feminicidio in the Americas, Durham: Duke University Press.

Spivak, G. (1996). The Spivak Reader, London: Routledge.

Spivak, G. (1996). Subaltern Studies, Deconstructing Historiography en Donna Landry y Perlas M. (Ed.) The Spivak Reader. New York: Routledge.

Tannenbaum, N.K. (Productora). (2013-2019). Orange Is The New Black [Serie de televisión por streaming]. Estados Unidos: Netflix.

Žižek, S. (2019). #MeToo Movement, Russia Today, January. < https://www.youtube.com/watch?v=ai_UAPaoEW4>.

Notas

[1] Licenciada en sociología por la Universidad Autónoma de Querétaro y maestra en arte moderno y contemporáneo por Casa Lamm. Estudiante del doctorado en Spanish, Portuguese and Latin American Studies en King’s College London. Profesora de la Universidad Anáhuac Querétaro. Coordinó las investigaciones: “Diagnóstico Situacional de la Trata de Personas en Querétaro” (CISAV) y “Retos y obstáculos para el empoderamiento de las mujeres en el entorno rural” (Red Mujeres) Correo electrónico: natalia.stengel_pena@kcl.ac.uk ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4135-000X

[2] Entre algunos textos que muestran un feminismo inclusivo está el trabajo de Gloria Anzaldúa Borderline/ La Frontera (1999) que se dirige a las chicanas en Estados Unidos. También la apuesta de bell hooks, Feminism is for Everybody (2014), que reivindica el papel de varias minorías en E.U.A., sobre todo afroamericanas; el trabajo de Giomar Rovira Las mujeres de maíz (2014) que resultó de la investigación con mujeres indígenas; la perspectiva de Chimamanda Ngozi Adichie en Todos deberíamos ser feministas (2014), en donde introduce a la discusión el feminismo fuera de los países del norte y con diversidad étnica; o el trabajo que Marcela Lagarde ha realizado con los grupos indígenas zapatistas (2012).

[3] Los argumentos y los resultados aquí expuestos forman parte de una investigación más amplia que analiza el impacto de la violencia simbólica en los medios de comunicación, así como la posibilidad de modificar el discurso machista a través de la creación y promoción de imágenes y acciones feministas.

[4] Peñaloza, L. (2010). “We’re Here, We’re Queer, and We’re Going Shopping!”. Journal of Homosexuality, vol. 13 (1-2), pp. 9-41. Doi: 10.1300/J082v31n01_02

[5] Películas como Isn’t It Romantic (Bruckheimer, Strauss-Schulson, 2019) o I Feel Pretty (Chartier et. al., Kohn y Silverstein, 2018) ridiculizan los clichés presentados en diversas comedias románticas. Además de cuestionar los estándares de belleza y cosméticos contemporáneos.

[6] El análisis crítico del concepto de raza y las implicaciones que tuvo el trasladarlo a las personas puede explorarse en la publicación: Martínez-San Miguel, Yolanda Sifuentes-Jáuregui, Ben y Belausteguigoitia, Marisa (eds.). (2016). Critical Terms in the Caribbean and latin American Thought: Historical and Institutional Trajectories. Londres: Palgrave Macmillan. La utilización hecha aquí, sin embargo, tiene que ver con la traducción literal del concepto utilizado en el diagnóstico original del Geena Davis Institute on Gender in Media.

[7] El techo de cristal se refiere a las barreras y obstáculos no explicitados en ninguna regulación y que, aún así, impiden el ascenso de las mujeres al interior de organizaciones o instituciones. Fue utilizado por primera vez por Marilyn Loden en 1978. Por otro lado, el suelo pegajoso son todas las estructuras que dificultan a las mujeres el salir de la esfera privada para insertarse en la pública. (Arruzza, Bhattacharya y Fraser, 2019, p. 13).

[8] Arias, B. (2018, 08 de marzo). Camisetas con leyendas feministas de bajo costo. El Universal. https://www.eluniversal.com.mx/de-ultima/camisetas-con-leyendas-feministas-de-bajo-costo.

[9] Aquí se nombrarán algunos, pero cabe mencionar que la crítica al capitalismo fue uno de los puntos ampliamente discutido por las feministas de la segunda ola. Aquí sólo se nombrar dos de los más célebres textos de esa época que criticaron al capitalismo. Shulamith Firestone continuó con la dialéctica capitalista expuesta por Marx pero incluyendo entre los factores de explotación laboral la categoría del sexo en su libro de 1970: The Dialectics of Sex: The Case for Feminist Revolution. En ese mismo año, Kate Millet publicó Sexual Politics (2020) donde introduce la categoría de sexo a la discusión política y, por tanto, la económica.

[10] La utilización del término target responde a una cuestión capitalista que lejos está del ideario feminista. En mercadotecnia el concepto de target se refiere al público que comparte características demográficas y psicográficas lo suficientemente homogéneas para considerar a cada integrante como un posible consumidor de un bien o servicio determinado. (Curtis y Allen, 2018, p. 1).

[11] Claudia Espinosa trabaja bajo el pseudónimo de Cerrucha reconociendo su labor como obras de artivismo, un neologismo que mezcla los términos de activista y artista. Cerrucha [@Cerrucha]. (05 de agosto 2020). Arte, arma de construcción masiva. Entrevista a Lorena Wolffer [Instagram Feed]. Instagrama. Consultado el 06 de agosto de 2020. https://www.instagram.com/p/CDfQurzF6O1/.

[12] La empresa cuenta con varios podcasts que exponen el posicionamiento político y social de Dior con relación al arte, la cultura y la sociedad. Dior. (2020). [Feminist Art] Judy Chicago on how working with Dior brought a long-planned feminist art project to fruition [Audio en podcast]. Recuperado de: https://podcasts.dior.com/judy-chicago

Notas de autor

[1] Licenciada

en sociología por la Universidad Autónoma de Querétaro y maestra en arte

moderno y contemporáneo por Casa Lamm. Estudiante del

doctorado en Spanish, Portuguese and Latin American Studies en King’s College London. Profesora

de la Universidad Anáhuac Querétaro. Coordinó las investigaciones: “Diagnóstico

Situacional de la Trata de Personas en Querétaro” (CISAV) y “Retos y obstáculos

para el empoderamiento de las mujeres en el entorno rural” (Red Mujeres)

Información adicional

Cómo citar: Stengel Pena, N. (2021). La pantalla rosa: análisis mediático del triunfo del capitalismo rosa. Revista Arista-Crítica, 1(1), 118–131. https://doi.org/10.18041/2745-1453/rac.2020.v1n1.6257