Seminario

de Socio-Ecología: ¿por qué? y ¿para qué?[2]

De

entre las tantas incoherencias de la escuela tradicional, la fragmentación del

conocimiento, la anulación de los saberes considerados no rigurosamente

académicos y la desconexión entre las teorías y la vida real[3]

(Eschenhagen, 2012) obligan a re-pensar

el quehacer pedagógico, ante todo tras seis años de “dictar” las clases de

química, por un lado, y de ciencias políticas, por el otro. De esta manera, con

el sinsabor de no ver reflejado el esmero didáctico y conceptual ni en los

resultados de las pruebas estandarizadas, ni en los proyectos de vida de seis

promociones de bachilleres del Colegio San Bernardino, y tras una franca

discusión sobre metodologías y estrategias de las Ciencias Naturales y

Sociales, la conclusión fue sencillamente contundente: no están aprendiendo nada[4], porque nada de esto les interesa[5], y

posiblemente, tampoco les sirve[6] (Segura, 2010). Ni los intrincados

ejercicios de balanceo de ecuaciones por oxidación, ni las elevadas discusiones

de Bobbio o Sartori sobre el Estado moderno lograban capturar la atención de

unos muchachos de dieciséis o diecisiete años, cuyos afanes inmediatos

atravesaban por cualquier otro sendero, menos por el de estas ciencias. Pero

entonces, ¿qué hacer con un par de clases que no parecen tener sentido ya ni

para los mismos maestros?[7] ¿Cómo pasar el trago amargo de la insatisfacción

pedagógica que se vive, además, a puerta cerrada pues no hay un par académico

con quien compartirlo? ¿Cómo hacer para dejar de “regalar” la nota al final del

año para que cuadren las estadísticas de la reprobación? Pues bien, como ya lo

decía Einstein: “Es en la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y

las grandes estrategias”[8] y así, para esta crisis

pedagógica, nada mejor que propender por la integración y la re-significación del saber, o más bien, de los saberes, porque

gran parte de la crisis —según el

diagnóstico preliminar— puede

estar fincada en el aún irrelevante peso de participación que se le concede al

estudiante en su propio proceso formativo.[9] (Segura, 2010).

Teniendo como antecedente una propuesta de seminario formulada por los profesores de Filosofía y Ciencias Políticas que venía desarrollándose en la institución desde el año 2015, en el cual la “novedad” consistía en que los estudiantes de los dos cursos de un mismo grado podían elegir con cuál de los docentes de estas áreas trabajar en torno a un tópico generador, más o menos transversal, se quiso avanzar aún más al llevar a cabo un ejercicio pedagógico que implicara realmente una dinámica integradora, interdisciplinar y participativa, a la cual se ha denominado Seminario Interdisciplinar de Socio-Ecología, que no es otra cosa que un espacio en el que los asuntos sociales y científicos se enmarcan en la realidad inmediata, y en donde se busca enseñar para un mundo en crisis que va más allá de las ideologías de cualquier tipo, involucra a todos y requiere aunar acciones de forma inmediata al asumir el carácter de estas implicaciones, la comunidad educativa comprende la pertinencia de los saberes que allí se comparten. Por tanto, la dinámica del seminario se transforma en la de un espacio en el que todos saben algo, lo comparten y al finalizar se reflexiona sobre lo conversado y aprehendido, por lo que la educación toma un enfoque que permite a estudiantes, docentes, padres de familia e invitados volcarse sobre lo que se aprehende, pero también sobre las decisiones cotidianas que impactan el entorno ambiental.

San

Bernardino: territorio de convivencia, aprendizajes, afectos, palabras y barro[10][11]

La

institución en la que se desarrolla la propuesta del seminario es el Colegio

San Bernardino I.E.D, el cual se encuentra ubicado en la localidad de Bosa, al

suroccidente de Bogotá, cerca de una de las comunidades más antiguas del

territorio: el cabildo indígena Muisca. De manera que la población escolar está

conformada por algunos descendientes de esta, así como por las nuevas

generaciones de familias tradicionales del barrio, muchas de las cuales han

estudiado también en esta institución que cuenta, por cierto, con una historia

“no oficial” de más de cien años. Sin embargo, es evidente que cada vez más la

población escolar está conformada por niños, niñas y jóvenes que llegan al

sector provenientes de nuevos barrios cercanos, muchos de los cuales se han ido

constituyendo en medio de la informalidad y a consecuencia de fenómenos

migratorios internos y externos. Debido a ello, es muy común que un sector

considerable de la comunidad educativa se encuentre en condición de

desplazamiento, producto de situaciones relacionadas con el conflicto interno o

por factores económicos; se trata de familias procedentes de diferentes

localidades de la ciudad, otras regiones del país y, en los últimos años, de la

migración venezolana en un número considerable. Todo ello ha provocado la

confluencia de diversos grupos étnicos y culturales en el contexto escolar, lo

que a su vez marca profundamente el funcionamiento de la institución y las

prácticas pedagógicas que en ella se desarrollan.

Las carencias económicas son más bien comunes y denotan en la población un bajo “capital cultural” (Bourdieu, 1997), entendido este desde una visión eurocéntrica tradicional. Evidentemente, tales carencias derivan en falta de conocimientos en las áreas convencionales de la academia, así como en bajos perfiles de cualificación técnica y tecnológica, lo cual representa una barrera para poder complementar los saberes escolares habituales con experiencias familiares de visitas a museos, bibliotecas, teatros o simplemente con diálogo acerca de asuntos políticos, económicos o sociales del país y del mundo. No obstante, cabe destacar el deseo de aprender que caracteriza a buena parte de los estudiantes san bernardinos; tal vez su mayor fortaleza se encuentra en los saberes prácticos que han forjado en compañía de sus familias, con los que han enfrentado las enormes vicisitudes que han debido sopesar a pesar de sus cortas edades y que se reflejan, además, en el respeto que tienen a sus docentes, fortaleciendo con ello los lazos de confianza recíproca y de paso el desarrollo del proceso pedagógico.

En cuanto al Proyecto Educativo Institucional (PEI), titulado Construcción del conocimiento y desarrollo de competencias para la vida y el amor, es posible afirmar que pese a que su carácter genérico le da cabida a un sinnúmero de visiones, proyectos y acciones, le abre la puerta a muchas resistencias pero también a muchas inacciones; precisamente, una de las tensiones más constantes entre las prácticas docentes, los proyectos de área, de ciclo, familiares o personales, pareciera radicar en la disparidad de propósitos en los que se enmarca el quehacer docente. Así, mientras algunos colegas —en especial quienes tienen más tiempo de estar en el territorio— se empeñan en educar para un mundo en el que se conserven las tradiciones y legados culturales ancestrales, para otros lo importante es preparar a los estudiantes para una vida académica y laboral, lo que posiblemente esté más en sintonía con las aspiraciones de un considerable grupo de familias y estudiantes para quienes la secundaria es precisamente un trámite requerido para tener la posibilidad de acceder a un puesto de trabajo aceptable[12]. Con todo, es a partir del maremágnum de senti-pensamientos (Fals, 2015) que implica para sus creadores cohabitar el territorio San Bernardino durante los últimos diez años, que el Seminario de Socio-Ecología se ha nutrido en particular de dos ejes estructurantes que se movilizan allí algunas veces de manera explícita y concienzuda, así como otras tantas subrepticiamente, por las ampollas que levanta entre sus más escépticos contradictores: la ancestralidad y la itinerancia.

Respecto de la primera categoría es posible asegurar que en San Bernardino, siguiendo a Ortiz (2019), “encontramos una escuela donde confluyen cualidades territoriales ancestrales auténticas y diversas, sabia vital de aprendizaje” (p. 6), lo que implica que el territorio desde el cual se construye y deconstruye permanentemente el Seminario de Socio-Ecología tiene una carga cultural, social y emocional que se ha traducido para este caso en la premisa de la re-significación de los saberes para la vida; es decir, el rescate de las experiencias, reflexiones, análisis y soluciones sencillas o complejas que en cualquier sesión, salida pedagógica o charla de pasillo pueden llegar a proponer los niños, niñas y jóvenes que conforman la comunidad educativa, así como cualquiera de los invitados que acompañan este proceso formativo —un grupo de voluntarios tan amplio que bien puede incluir desde un abuelo de la comunidad hasta el embajador de Cuba en Colombia—, todos aportando desde su saber a la discusión en torno al mundo de la vida.

Por

su parte, frente a la itinerancia habría que afirmar primeramente que no puede

ser entendida de forma desligada a la ancestralidad, tal como lo expresan

Peralta y Panqueba (2009) en el título del trabajo

que realizaron en esta institución[13], pues “el

centro de conversación se halla en el territorio, que, además de ser lugar,

espacio y centro, es la piel misma” (p. 161). Así pues, casi nadie, a pesar de

las diferencias al interior del cuerpo docente del Colegio San Bernardino, se

atrevería a contradecir que sus estudiantes aprehenden caminando el territorio

en bici-clase[14] o en bus, quizás dentro del mismo

recinto, pero en movimiento y con los otros. El Seminario de Socio-Ecología ha

entendido muy bien este principio y por ello se mantiene en constante

movilización, desarrollando buena parte de sus sesiones fuera del aula y del

colegio, aprehendiendo del otro, de los otros y de lo que los territorios

tienen para compartirle.

¿Por

qué seminario, por qué interdisciplinar y por qué de socio-ecología?

Se opta entonces por la categoría de seminario atendiendo al interés de participación activa que se pretende motivar con el desarrollo de la propuesta. De acuerdo con La UIS (2007), el seminario de investigación

consiste en estudiar, discutir e intercambiar

experiencias acerca de un tema en particular, en un grupo, en el cual sus

participantes se intercomunican exponiendo dicho tema [Compartir de Saberes],

complementándolo, evaluándolo [Descifrando la lectura], aportando entre todos

(la Discusión), sacando conclusiones y planteando nuevos interrogantes

permitiendo que todo ello quede en la memoria escrita [Haciendo memoria] (p.4)[15]

En relación con su carácter interdisciplinar, los autores consideran que la desarticulación de los saberes representa una enorme dificultad a la hora de tratar de comprender la realidad; es decir, la obsesión por sectorizar el conocimiento ha llevado a desligar las ciencias y hasta a enfrentarlas, como si fueran enemigas. La apuesta hecha quiere propiciar el reencuentro de las ciencias naturales y las ciencias sociales en el escenario más pertinente para tal efecto: el planeta tierra, una construcción tan natural y social como pueda pensarse. En este sentido, resulta muy pertinente la definición que plantea Leff (2006), quien acota que

la interdisciplinariedad se

abre […] hacia un diálogo de saberes en el encuentro de identidades conformadas

por racionalidades e imaginarios que configuran los referentes, los deseos, las

voluntades, los significados y los sentidos que movilizan los actores sociales

en la construcción de sus mundos de vida; que desbordan a la relación teórica

entre el concepto y los procesos materiales y la abren hacia una relación entre

el ser y el saber y un diálogo entre lo real y lo simbólico” (p. 13)

Y, finalmente frente a la

socio-ecología, cabe destacar que de acuerdo al

informe mundial sobre ciencias sociales de la UNESCO (2013), “los

investigadores de todo el espectro disciplinario vienen hablando desde hace

algún tiempo de sistemas “socioecológicos” (p. 39) o

bien de sistemas “naturales y humanos combinados” (p. 39). La investigación de

las Ciencias Sociales ayuda a captar la compleja dinámica de esos sistemas,

examinando el modo en que están conectados entre sí; por ejemplo, la

interacción entre el cambio climático y el agua, la seguridad alimentaria, el

desarrollo económico, la desigualdad social, la pobreza, la migración y los

conflictos. En ese orden de ideas, y buscando el punto clave de intersección

entre las Ciencias Naturales y las Ciencias Sociales —pero propendiendo porque ése

punto fuese significativo para la comunidad educativa—, se encuentra que el

abordaje de aspectos socio-ecológicos como la alimentación y la nutrición, el

cambio climático, la diversidad vista desde diferentes perspectivas y los

procesos independentistas que se dieron a la luz del florecimiento científico y

académico, permitiría construir una experiencia pedagógica alternativa tanto en

lo curricular como en lo didáctico.

¿Qué

compartir?

Tal como lo aprecia Aguilar (1998), “los innovadores en educación se vieron en algún momento a sí mismos tomando una decisión difícil: cambiar en contra de la corriente, lo que para ellos ‘no funciona bien’, pero que para los demás no representa ningún problema” (p. 24). Este parece ser el punto de partida del Seminario: se tenía la conciencia de que los contenidos curriculares que se estaban “impartiendo” en las clases de Ciencias Naturales y Ciencias Sociales, a pesar de que eran concordantes con los Estándares Básicos de Competencias publicados por el Ministerio de Educación Nacional (2004), no parecían tener relación alguna con los intereses, problemas o necesidades de la comunidad educativa, lo cual redunda en un creciente desinterés por las clases —tanto en estudiantes como en docentes— y unos bajos resultados en las pruebas estandarizadas.

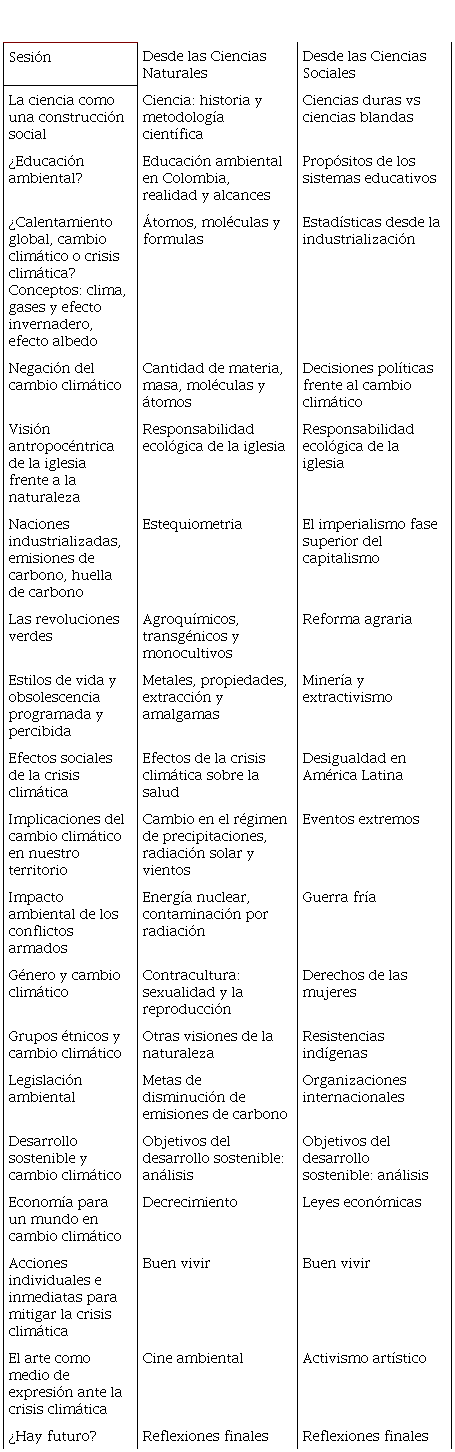

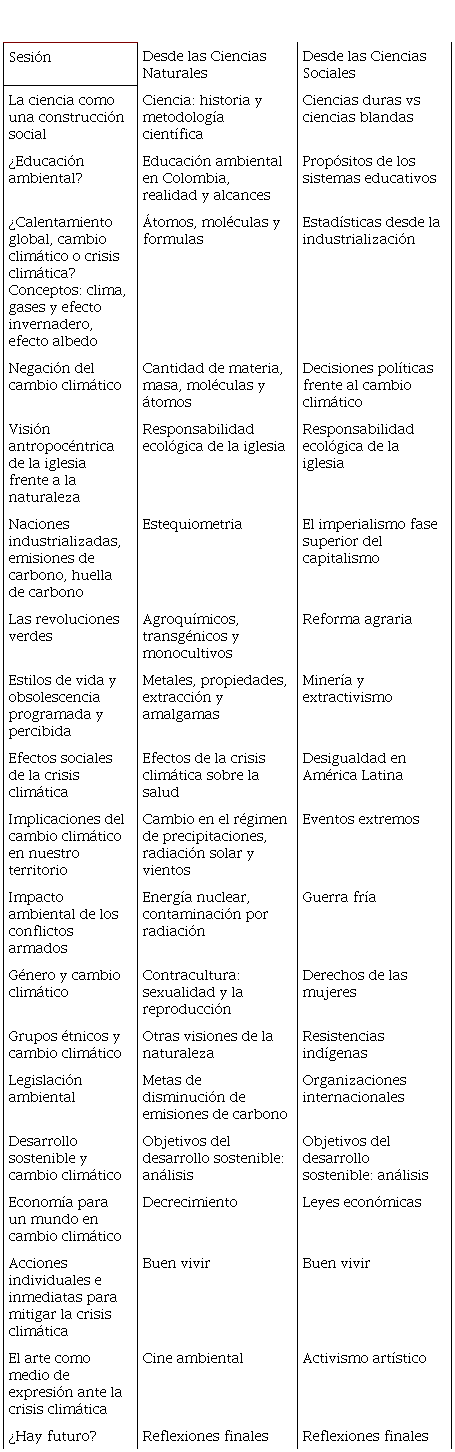

¿Por dónde empezar entonces? ¿Qué habría en las Ciencias Naturales y Sociales que pudiera convocar el interés de una comunidad educativa marginada y distante? Con estas preguntas en mente, y tras largas jornadas de debate, la clave aparece en el Informe Mundial sobre Ciencias Sociales (UNESCO, 2013) que pone en el centro de la discusión internacional el fenómeno del cambio climático. Cuál otro podría ser el eje articulador sino una crisis que trasciende las barreras ideológicas, sociales, políticas y culturales, implica a todos, y no permite por tanto que sea afrontada de manera aislada, pues requiere acciones inmediatas; en suma, una crisis estructural que amenaza con dejar a la humanidad sin mundo. Así las cosas, bajo estos preceptos nace en el año 2017 el Seminario de Socio-Ecología, con el fin de ser trabajado con los estudiantes de grado decimo del colegio San Bernardino. La idea inicial fue la de unir a los dos cursos del grado en un mismo espacio —el auditorio institucional, en este caso— para que los docentes de Naturales y Sociales estuvieran compartiendo al tiempo bajo la estructura metodológica diseñada en torno a un mismo “tema”; los temas fueron inicialmente tomados y adaptados del mencionado informe de la UNESCO y, con el paso de los años, se han ido modificando de acuerdo con las experiencias vividas en el aula. En la Tabla 1 se presenta la actual estructura temática del seminario que en el capítulo de décimo grado ha sido bautizado como ¿Hay Futuro?

Tabla 1

Contenidos

Curriculares del Seminario de Socio-ecología 10°: ¿hay futuro?

Fuente: Gómez y Martín, 2019

Fuente: Gómez y Martín, 2019

|

Sesión

|

Desde

las Ciencias Naturales

|

Desde

las Ciencias Sociales

|

|

La

ciencia como una construcción social

|

Ciencia:

historia y metodología científica

|

Ciencias

duras vs ciencias blandas

|

|

¿Educación

ambiental?

|

Educación

ambiental en Colombia, realidad y alcances

|

Propósitos

de los sistemas educativos

|

|

¿Calentamiento

global, cambio climático o crisis climática?

Conceptos:

clima, gases y efecto invernadero, efecto albedo

|

Átomos,

moléculas y formulas

|

Estadísticas

desde la industrialización

|

|

Negación

del cambio climático

|

Cantidad

de materia, masa, moléculas y átomos

|

Decisiones

políticas frente al cambio climático

|

|

Visión

antropocéntrica de la iglesia frente a la naturaleza

|

Responsabilidad

ecológica de la iglesia

|

Responsabilidad

ecológica de la iglesia

|

|

Naciones

industrializadas, emisiones de carbono, huella de carbono

|

Estequiometria

|

El

imperialismo fase superior del capitalismo

|

|

Las

revoluciones verdes

|

Agroquímicos,

transgénicos y monocultivos

|

Reforma

agraria

|

|

Estilos

de vida y obsolescencia programada y percibida

|

Metales,

propiedades, extracción y amalgamas

|

Minería

y extractivismo

|

|

Efectos

sociales de la crisis climática

|

Efectos

de la crisis climática sobre la salud

|

Desigualdad

en América Latina

|

|

Implicaciones

del cambio climático en nuestro territorio

|

Cambio

en el régimen de precipitaciones, radiación solar y vientos

|

Eventos

extremos

|

|

Impacto

ambiental de los conflictos armados

|

Energía

nuclear, contaminación por radiación

|

Guerra

fría

|

|

Género

y cambio climático

|

Contracultura:

sexualidad y la reproducción

|

Derechos

de las mujeres

|

|

Grupos

étnicos y cambio climático

|

Otras

visiones de la naturaleza

|

Resistencias

indígenas

|

|

Legislación

ambiental

|

Metas

de disminución de emisiones de carbono

|

Organizaciones

internacionales

|

|

Desarrollo

sostenible y cambio climático

|

Objetivos

del desarrollo sostenible: análisis

|

Objetivos

del desarrollo sostenible: análisis

|

|

Economía

para un mundo en cambio climático

|

Decrecimiento

|

Leyes

económicas

|

|

Acciones

individuales e inmediatas para mitigar la crisis climática

|

Buen

vivir

|

Buen

vivir

|

|

El

arte como medio de expresión ante la crisis climática

|

Cine

ambiental

|

Activismo

artístico

|

|

¿Hay

futuro?

|

Reflexiones

finales

|

Reflexiones

finales

|

En concordancia con los principios identificados como fundantes en el quehacer pedagógico de la institución, ancestralidad e itinerancia, este capítulo inicial del Seminario ha recorrido varios caminos y conversado con distintos sabedores y sabedoras, llegando por ejemplo a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) del Salitre para vivir de cerca las implicaciones que tiene la mala disposición de residuos sólidos en la ciudad. De igual manera, en el marco de un convenio interinstitucional con la Secretaría Distrital de Ambiente, resulta clave para entender las múltiples relaciones entre crisis social y crisis climática el recorrido por el ecosistema sub-xerofítico de Cerro Seco en la localidad de Ciudad Bolívar. Asimismo, el Jardín Botánico de Bogotá y Los Museos de la Manzana Cultural del Banco de la República han sido también escenarios de interacción y comprensión constante para el Seminario, el primero en especial para identificar la importancia de los diferentes servicios ecosistémicos, los segundos principalmente para propiciar espacios de análisis sobre las representaciones artísticas de los entornos naturales a lo largo de la historia, así como el papel del arte como mecanismo de denuncia y resistencia a la crisis climática; justamente estas visitas han permitido consolidar un proyecto conjunto con el área de servicios educativos de los museos, el cual se encuentra actualmente en desarrollo y promete reforzar la perspectiva interdisciplinar del seminario involucrando con mucha más rigurosidad la mirada artística. En el contexto cercano, la intervención de las autoridades tradicionales del Cabildo Indígena Muisca para narrar la particular forma en la que las comunidades originarias se relacionan con la Madre Tierra, da como resultado un ejercicio muy enriquecedor y reflexivo sobre las nociones occidentales de desarrollo y progreso. Cabe resaltar también el cruce de los proyectos Seminario de Socio-Ecología y Bici-Clase, gracias al que fue posible llevar a cabo la visita al sitio conocido como Las Juntas, punto de encuentro entre los ríos Tunjuelo y Bogotá y escenario complejo que visibiliza las implicaciones de la crisis climática en nuestro territorio.

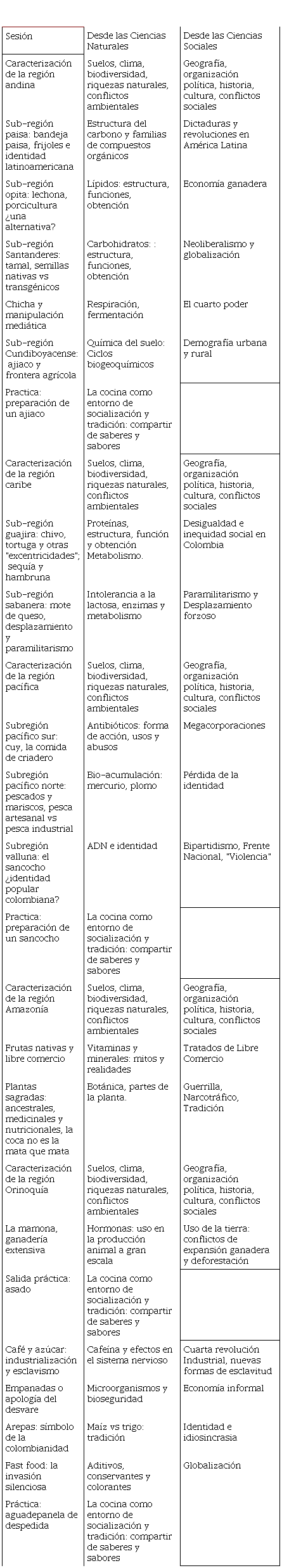

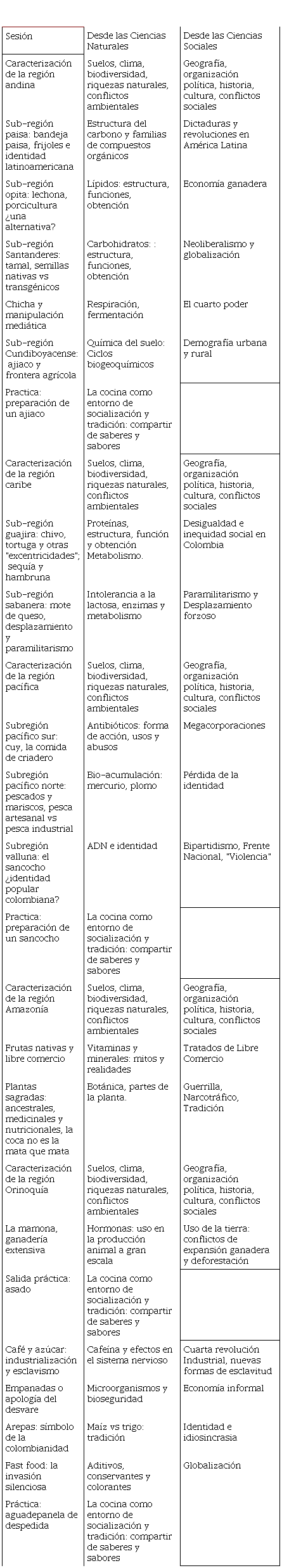

Es así que para 2018, tras un año de muchas reflexiones, y apoyado en la coordinación académica de la institución y la retroalimentación estudiantil, se toma la decisión de mantener el Seminario de Socio-Ecología para el grado décimo y, por ese camino, ampliarlo al grado siguiente, con el fin de que el proyecto tuviera continuidad con sus primeros integrantes, pero también para tener un “grupo de control” que permitiera empezar a hacer comparaciones posibles entre procesos formativos y determinar así la pertinencia o no de la innovación. Con todo, el nuevo capítulo del Seminario —su versión para grado undécimo — busca edificar sobre lo construido y armonizar con la estructura curricular propuesta por los estándares de competencias, por lo que se toma la decisión de asumir la línea de la alimentación como el eje que permitiría establecer un dialogo entre la química orgánica y la ciencia política. Nace el capítulo denominado Compartir de saberes y sabores, en el que se exploran a partir de las cocinas tradicionales colombianas fenómenos sociales, políticos y económicos del orden nacional e internacional, a la vez que se aprehenden contenidos en torno a lípidos, enzimas e hidratos de carbono, entre otros, tal como se puede observar en la Tabla 2.

Tabla 2

Contenidos

del Seminario de Socio-ecología 11°: Compartir de saberes y sabores

Gómez

y Martín, 2019

Gómez

y Martín, 2019

|

Sesión

|

Desde

las Ciencias Naturales

|

Desde

las Ciencias Sociales

|

|

Caracterización

de la región andina

|

Suelos,

clima, biodiversidad, riquezas naturales, conflictos ambientales

|

Geografía,

organización política, historia, cultura, conflictos sociales

|

|

Sub-región paisa: bandeja paisa, frijoles e identidad

latinoamericana

|

Estructura

del carbono y familias de compuestos orgánicos

|

Dictaduras

y revoluciones en América Latina

|

|

Sub-región opita: lechona, porcicultura ¿una alternativa?

|

Lípidos:

estructura, funciones, obtención

|

Economía

ganadera

|

|

Sub-región Santanderes: tamal, semillas nativas

vs transgénicos

|

Carbohidratos: : estructura, funciones, obtención

|

Neoliberalismo

y globalización

|

|

Chicha

y manipulación mediática

|

Respiración,

fermentación

|

El

cuarto poder

|

|

Sub-región Cundiboyacense: ajiaco y frontera agrícola

|

Química

del suelo: Ciclos biogeoquímicos

|

Demografía

urbana y rural

|

|

Practica:

preparación de un ajiaco

|

La

cocina como entorno de socialización y tradición: compartir de saberes y

sabores

| |

|

Caracterización

de la región caribe

|

Suelos,

clima, biodiversidad, riquezas naturales, conflictos ambientales

|

Geografía,

organización política, historia, cultura, conflictos sociales

|

|

Sub-región guajira: chivo, tortuga y otras

"excentricidades"; sequía y hambruna

|

Proteínas,

estructura, función y obtención

Metabolismo.

|

Desigualdad

e inequidad social en Colombia

|

|

Sub-región sabanera: mote de queso, desplazamiento y

paramilitarismo

|

Intolerancia

a la lactosa, enzimas y metabolismo

|

Paramilitarismo

y Desplazamiento forzoso

|

|

Caracterización

de la región pacífica

|

Suelos,

clima, biodiversidad, riquezas naturales, conflictos ambientales

|

Geografía,

organización política, historia, cultura, conflictos sociales

|

|

Subregión

pacífico sur: cuy, la comida de criadero

|

Antibióticos:

forma de acción, usos y abusos

|

Megacorporaciones

|

|

Subregión

pacífico norte: pescados y mariscos, pesca artesanal vs pesca industrial

|

Bio-acumulación:

mercurio, plomo

|

Pérdida

de la identidad

|

|

Subregión

valluna: el sancocho ¿identidad popular colombiana?

|

ADN

e identidad

|

Bipartidismo,

Frente Nacional, "Violencia"

|

|

Practica:

preparación de un sancocho

|

La

cocina como entorno de socialización y tradición: compartir de saberes y

sabores

| |

|

Caracterización

de la región Amazonía

|

Suelos,

clima, biodiversidad, riquezas naturales, conflictos ambientales

|

Geografía,

organización política, historia, cultura, conflictos sociales

|

|

Frutas

nativas y libre comercio

|

Vitaminas

y minerales: mitos y realidades

|

Tratados

de Libre Comercio

|

|

Plantas

sagradas: ancestrales, medicinales y nutricionales, la coca no es la mata que

mata

|

Botánica,

partes de la planta.

|

Guerrilla,

Narcotráfico, Tradición

|

|

Caracterización

de la región Orinoquía

|

Suelos,

clima, biodiversidad, riquezas naturales, conflictos ambientales

|

Geografía,

organización política, historia, cultura, conflictos sociales

|

|

La

mamona, ganadería extensiva

|

Hormonas:

uso en la producción animal a gran escala

|

Uso

de la tierra: conflictos de expansión ganadera y deforestación

|

|

Salida

práctica: asado

|

La

cocina como entorno de socialización y tradición: compartir de saberes y

sabores

| |

|

Café

y azúcar: industrialización y esclavismo

|

Cafeína

y efectos en el sistema nervioso

|

Cuarta

revolución Industrial, nuevas formas de esclavitud

|

|

Empanadas

o apología del desvare

|

Microorganismos

y bioseguridad

|

Economía

informal

|

|

Arepas:

símbolo de la colombianidad

|

Maíz

vs trigo: tradición

|

Identidad

e idiosincrasia

|

|

Fast food: la invasión

silenciosa

|

Aditivos,

conservantes y colorantes

|

Globalización

|

|

Práctica: aguadepanela de despedida

|

La

cocina como entorno de socialización y tradición: compartir de saberes y

sabores

| |

Como

habrá de suponerse, los lugares por recorrer y los saberes ancestrales por

recuperar en este capítulo del seminario desbordaron las posibilidades del mismo, pues en materia gastronómica la oferta de la

ciudad y de la comunidad es enorme. Dentro de los invitados más insignes del

Compartir de saberes y sabores es imposible no destacar al presentador del

programa Los Puros Criollos de Señal Colombia, Santiago Rivas, quien visita

el colegio en el marco de la Segunda Semana de la Socio-Ecología[16]

y comparte a través de anécdotas el significado cultural de comer para conocer

Colombia. Aunque menos famosos, algunos padres y madres de familia también se

sumaron al contar sus experiencias en la cocina y en el campo. En los anaqueles

del seminario se recuerdan con gratitud, por ejemplo, las historias de un padre

recolector de café quien orgullosamente explicó a los compañeros de su hija

todo el proceso que lleva este significativo producto; también resultó bastante

emotiva la historia de una vecina del colegio, quien tuvo a bien revelar el

secreto de sus empanadas, las mismas que le han proveído el dinero suficiente

para mantener a su familia por años. De otro lado, nuevamente la presencia de

un representante de la comunidad indígena, esta vez del pueblo Awá, resultó muy

enriquecedora para entender porque “la coca no es la mata que mata”.

En materia de salidas pedagógicas, es importante destacar que las más representativas han sido la visita a la Plaza de Mercado del barrio La Perseverancia, lugar en donde doña Luz Dary Cogollo —la cocinera del mejor ajiaco de Bogotá en 2018— compartió además de su sabor una historia de superación y tenacidad que la han llevado a ser reconocida a nivel internacional como una de las mejores representantes de la cocina colombiana. Asimismo, destaca la visita a la Embajada de la Coca, un pequeño comercio en el centro de la ciudad donde el señor Cléver Paredes —orgulloso representante del pueblo Inca— recreó para el estudiantado la compleja cosmovisión de los pueblos andinos y la relevancia de la hoja de hayo para estas culturas, mientras compartía un té de coca y una nutritiva torta de quinua.

No obstante, definitivamente los momentos más representativos del Seminario de 11° son las denominadas prácticas, encuentros realizados para cocinar juntos a la manera de los ancestrales convites, donde cada quien aporta desde lo que sabe hacer: prender el fuego, alistar los alimentos o cocinarlos. Estas actividades refuerzan los lazos de fraternidad entre los integrantes y propician espacios para poner en común costumbres, hábitos y saberes generacionales de las diferentes regiones del país que se encuentran frente el fogón para luego sentarse juntas a la mesa.

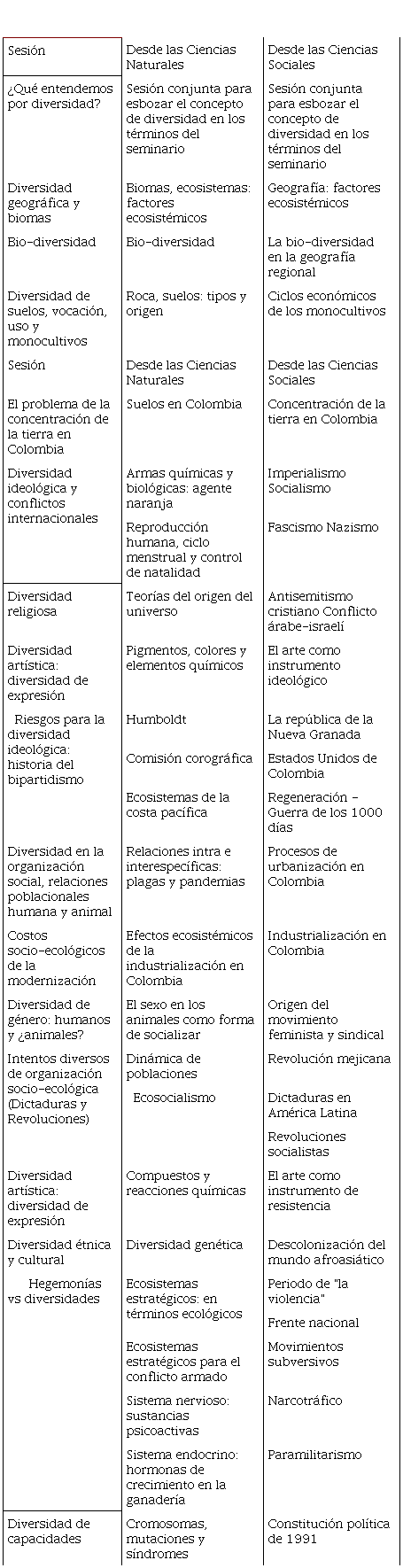

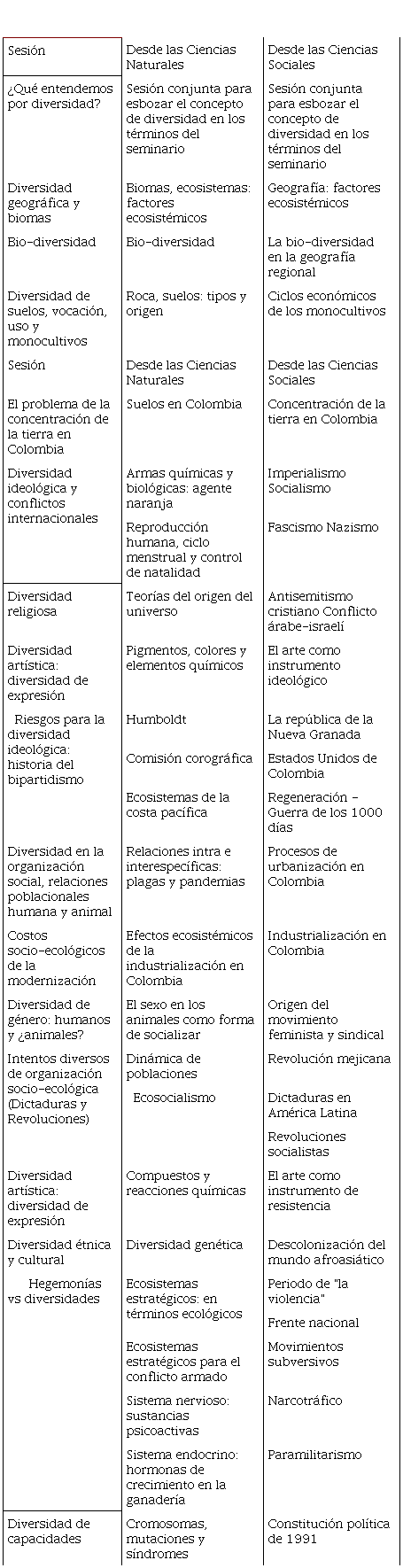

Ese mismo año, con el interés de ahondar en los resultados que este experimento pedagógico estaba arrojando —o más bien con el ánimo de saber si había tales—, se inició un proceso de sistematización en el marco del diplomado Ciencia y Contexto: innovaciones en la enseñanza de las ciencias en la comprensión y aportes en la solución de problemas socioambientales en compañía de tutores de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, de donde surgieron muchas de las reflexiones que hacen parte de este artículo, en especial frente a la exposición de los alcances, limitantes y proyecciones del Seminario. También es importante mencionar que indirectamente este proceso impulsa la apertura de dos capítulos más para el 2019, posibilitando que el grado noveno iniciara bajo el título de Diversidad y Contemporaneidad y vinculando con ello a una tercera docente del área de Ciencias Sociales al proyecto. De esta manera, aprovechando la historia universal de los siglos XX y XXI que se proponen como objetos de reflexión desde los Estándares de Competencias de Ciencias Sociales (Ministerio de Educación Nacional, 2004), se proyecta discutir la diversidad biológica con el fin de que permitiera comprender mejor el sustrato de tantas diferencias que se hicieron aún más evidentes en la humanidad en los últimos tiempos y que, en muchas ocasiones, fueron la excusa para el conflicto y la violencia, factores sin duda determinantes de la historia contemporánea. Esto se puede ver reflejado en la Tabla 3.

Tabla 3

Contenidos

del Seminario de Socio-ecología 9°: Diversidad y Contemporaneidad

Gómez y Martín, 2019

Gómez y Martín, 2019

|

Sesión

|

Desde

las Ciencias Naturales

|

Desde

las Ciencias Sociales

|

|

¿Qué

entendemos por diversidad?

|

Sesión

conjunta para esbozar el concepto de diversidad en los términos del seminario

|

Sesión

conjunta para esbozar el concepto de diversidad en los términos del seminario

|

|

Diversidad

geográfica y biomas

|

Biomas,

ecosistemas: factores ecosistémicos

|

Geografía:

factores ecosistémicos

|

|

Bio-diversidad

|

Bio-diversidad

|

La

bio-diversidad en la geografía regional

|

|

Diversidad

de suelos, vocación, uso y monocultivos

|

Roca,

suelos: tipos y origen

|

Ciclos

económicos de los monocultivos

|

|

Sesión

|

Desde

las Ciencias Naturales

|

Desde

las Ciencias Sociales

|

|

El

problema de la concentración de la tierra en Colombia

|

Suelos

en Colombia

|

Concentración

de la tierra en Colombia

|

|

Diversidad

ideológica y conflictos internacionales

|

Armas

químicas y biológicas: agente naranja

|

Imperialismo

Socialismo

|

|

Reproducción

humana, ciclo menstrual y control de natalidad

|

Fascismo

Nazismo

|

|

Diversidad

religiosa

|

Teorías

del origen del universo

|

Antisemitismo

cristiano

Conflicto

árabe-israelí

|

|

Diversidad

artística: diversidad de expresión

|

Pigmentos,

colores y elementos químicos

|

El

arte como instrumento ideológico

|

|

Riesgos

para la diversidad ideológica: historia del bipartidismo

|

Humboldt

|

La

república de la Nueva Granada

|

|

Comisión

corográfica

|

Estados

Unidos de Colombia

|

|

Ecosistemas

de la costa pacífica

|

Regeneración

- Guerra de los 1000 días

|

|

Diversidad

en la organización social, relaciones poblacionales humana y animal

|

Relaciones

intra e interespecíficas: plagas y pandemias

|

Procesos

de urbanización en Colombia

|

|

Costos

socio-ecológicos de la modernización

|

Efectos

ecosistémicos de la industrialización en Colombia

|

Industrialización

en Colombia

|

|

Diversidad

de género: humanos y ¿animales?

|

El

sexo en los animales como forma de socializar

|

Origen

del movimiento feminista y sindical

|

|

Intentos

diversos de organización socio-ecológica (Dictaduras y Revoluciones)

|

Dinámica

de poblaciones

|

Revolución

mejicana

|

|

Ecosocialismo

|

Dictaduras

en América Latina

|

|

Revoluciones

socialistas

|

|

Diversidad

artística: diversidad de expresión

|

Compuestos

y reacciones químicas

|

El

arte como instrumento de resistencia

|

|

Diversidad

étnica y cultural

|

Diversidad

genética

|

Descolonización

del mundo afroasiático

|

|

Hegemonías

vs diversidades

|

Ecosistemas

estratégicos: en términos ecológicos

|

Periodo

de "la violencia"

|

|

Frente

nacional

|

|

Ecosistemas

estratégicos para el conflicto armado

|

Movimientos

subversivos

|

|

Sistema

nervioso: sustancias psicoactivas

|

Narcotráfico

|

|

Sistema

endocrino: hormonas de crecimiento en la ganadería

|

Paramilitarismo

|

|

Diversidad

de capacidades

|

Cromosomas,

mutaciones y síndromes

|

Constitución

política de 1991

|

Los

escenarios preferidos para este seminario son dos: las denominadas aulas

ambientales de la ciudad —Soratama, Parque Mirador de

Los Nevados, Parque Ecológico Distrital de Humedal Santa María del Lago, Parque

Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes— y

nuevamente algunos museos de la ciudad, además de los ya mencionados —el Museo

Nacional, el Museo de Suelos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi y el

Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional. Así, mientras los

primeros permitieron dimensionar la diversidad biológica tan característica de

nuestro país, los segundos facilitaron la relación entre historia y diversidad

gracias a las visitas guiadas. Aunque han sido pocos los invitados a compartir

sus saberes en este grado, se pueden destacar la presencia de una estudiante de

la maestría de género de la Universidad de los Andes y, tras varios años de

gestiones, la intervención de la doctora Brigitte Baptiste,

exdirectora del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt y actual rectora de la Universidad EAN, en la

Cuarta Semana de la Socio-Ecología.

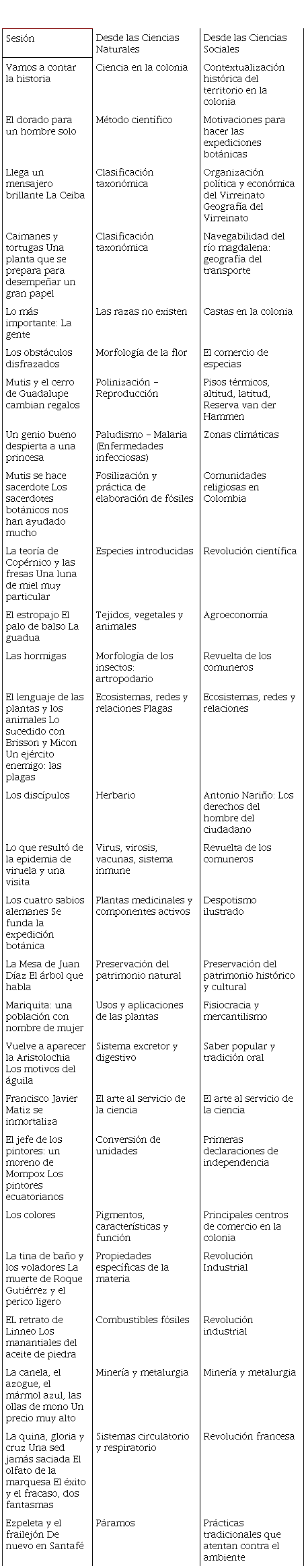

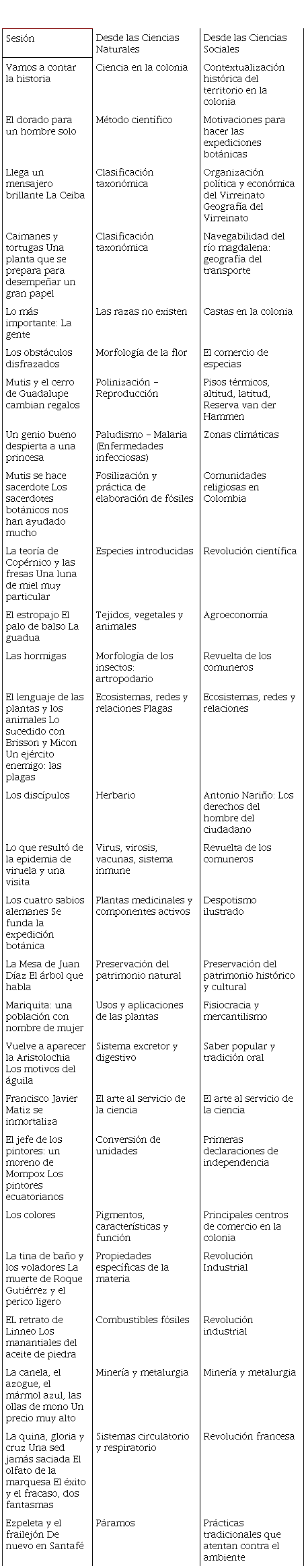

Mientras

esto sucedía, un nuevo frente de trabajo inicia con el grado octavo y el

capítulo denominado Botánica-mente libre, un juego de

palabras que refleja en gran medida uno de los propósitos centrales de esta

versión del Seminario: establecer múltiples y variadas relaciones entre los

avances del conocimiento científico y las revoluciones liberales burguesas, en

especial las que desembocaron en la independencia de los territorios del “Nuevo

Mundo” con respecto a la corona española. Cabe recordar que 2019 fue el año de

conmemoración del Bicentenario de la Batalla de Boyacá, lo cual empató de modo

muy pertinente con los tópicos centrales que propone para este grado la

legislación curricular vigente. Como puede observarse en la Tabla 4, el hilo

conductor para este Seminario fue el de la Real Expedición Botánica, en el que

se adopta la narrativa de la escritora Elisa Mujica en su Expedición Botánica

contada a los niños con

el ánimo de acercarse de forma distinta a sus características y logros. Es

importante recalcar que la apertura de este nuevo capítulo implicó la llegada

de otra docente al proyecto, en este caso del área de Ciencias Naturales y con

amplio conocimiento en etnobotánica.

Tabla 4

Contenidos

Curriculares del Seminario de Socio-ecología 8°: Botánica-mente Libre

Gómez

y Martín, 2019

Gómez

y Martín, 2019

|

Sesión

|

Desde

las Ciencias Naturales

|

Desde

las Ciencias Sociales

|

|

Vamos

a contar la historia

|

Ciencia

en la colonia

|

Contextualización

histórica del territorio en la colonia

|

|

El

dorado para un hombre solo

|

Método

científico

|

Motivaciones

para hacer las expediciones botánicas

|

|

Llega

un mensajero brillante

La

Ceiba

|

Clasificación

taxonómica

|

Organización

política y económica del Virreinato

Geografía

del Virreinato

|

|

Caimanes

y tortugas

Una

planta que se prepara para desempeñar un gran papel

|

Clasificación

taxonómica

|

Navegabilidad

del río magdalena: geografía del transporte

|

|

Lo

más importante: La gente

|

Las

razas no existen

|

Castas

en la colonia

|

|

Los

obstáculos disfrazados

|

Morfología

de la flor

|

El

comercio de especias

|

|

Mutis

y el cerro de Guadalupe cambian regalos

|

Polinización

- Reproducción

|

Pisos

térmicos, altitud, latitud, Reserva van der Hammen

|

|

Un

genio bueno despierta a una princesa

|

Paludismo

- Malaria (Enfermedades infecciosas)

|

Zonas

climáticas

|

|

Mutis

se hace sacerdote

Los

sacerdotes botánicos nos han ayudado mucho

|

Fosilización

y práctica de elaboración de fósiles

|

Comunidades

religiosas en Colombia

|

|

La

teoría de Copérnico y las fresas

Una

luna de miel muy particular

|

Especies

introducidas

|

Revolución

científica

|

|

El

estropajo

El

palo de balso

La

guadua

|

Tejidos,

vegetales y animales

|

Agroeconomía

|

|

Las

hormigas

|

Morfología

de los insectos: artropodario

|

Revuelta

de los comuneros

|

|

El

lenguaje de las plantas y los animales

Lo

sucedido con Brisson y Micon

Un

ejército enemigo: las plagas

|

Ecosistemas,

redes y relaciones

Plagas

|

Ecosistemas,

redes y relaciones

|

|

Los

discípulos

|

Herbario

|

Antonio

Nariño: Los derechos del hombre del ciudadano

|

|

Lo

que resultó de la epidemia de viruela y una visita

|

Virus,

virosis, vacunas, sistema inmune

|

Revuelta

de los comuneros

|

|

Los

cuatro sabios alemanes

Se

funda la expedición botánica

|

Plantas

medicinales y componentes activos

|

Despotismo

ilustrado

|

|

La

Mesa de Juan Díaz

El

árbol que habla

|

Preservación

del patrimonio natural

|

Preservación

del patrimonio histórico y cultural

|

|

Mariquita:

una población con nombre de mujer

|

Usos

y aplicaciones de las plantas

|

Fisiocracia

y mercantilismo

|

|

Vuelve a aparecer la Aristolochia

Los

motivos del águila

|

Sistema

excretor y digestivo

|

Saber

popular y tradición oral

|

|

Francisco

Javier Matiz se inmortaliza

|

El

arte al servicio de la ciencia

|

El

arte al servicio de la ciencia

|

|

El

jefe de los pintores: un moreno de Mompox

Los

pintores ecuatorianos

|

Conversión

de unidades

|

Primeras

declaraciones de independencia

|

|

Los

colores

|

Pigmentos,

características y función

|

Principales

centros de comercio en la colonia

|

|

La

tina de baño y los voladores

La

muerte de Roque Gutiérrez y el perico ligero

|

Propiedades

específicas de la materia

|

Revolución

Industrial

|

|

EL

retrato de Linneo

Los

manantiales del aceite de piedra

|

Combustibles

fósiles

|

Revolución

industrial

|

|

La

canela, el azogue, el mármol azul, las ollas de mono

Un

precio muy alto

|

Minería

y metalurgia

|

Minería

y metalurgia

|

|

La

quina, gloria y cruz

Una

sed jamás saciada

El

olfato de la marquesa

El

éxito y el fracaso, dos fantasmas

|

Sistemas

circulatorio y respiratorio

|

Revolución

francesa

|

|

Ezpeleta

y el frailejón

De

nuevo en Santafé

|

Páramos

|

Prácticas

tradicionales que atentan contra el ambiente

|

Ahora

bien, a pesar de que este fue el capítulo más joven del seminario, el grado

octavo ha sido un grupo bastante itinerante. Así las cosas, inició su trasegar

en el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), en el que los

estudiantes pudieron conocer de primera mano las láminas de la Real Expedición

Botánica, así como el proceso histórico y político para recuperar este

importante material. Por estos mismos rumbos llegó también a la Casa del

Florero, a la Quinta de Bolívar, al Museo Nacional, al Observatorio Astronómico

Nacional y finalmente al municipio de Mariquita, Tolima, para visitar la Casa

de la Real Expedición Botánica y el bosque del pueblo en el que Mutis tomaba

muestras y hacía observaciones en el siglo XVI. Sumado a esto, hubo una fuerte

presencia de la ancestralidad, pues el saber tradicional que ronda a la

botánica es enorme y las familias se han empoderado para compartir con

estudiantes y docentes los usos medicinales que diversas plantas poseen en

diferentes momentos y lugares. Asimismo, la mayoría de los expertos que han

recibido al Seminario en sus recintos han sido insistentes en el valor del

saber local como base del desarrollo de la Expedición Botánica. Precisamente,

esta edición de la Semana de la Socio-Ecología contó con la participación del

doctor Mauricio Nieto Olarte, decano de la facultad de Ciencias Sociales de la

Universidad de Los Andes y uno de los investigadores más reconocido del país en

el campo de la Historia de la Ciencia, crítico acérrimo del papel de la corona

española en ese proceso de exploración y explotación de la riqueza natural del

Nuevo Mundo.

¿Cómo

compartirlo?

Teniendo

en mente este proceso, no sorprenden las palabras de Segura (2010) cuando

afirma que

Una de las características más

representativas de la clase usual es el papel que juegan los estudiantes como

receptores pasivos, atentos a las palabras de su maestro y a las prescripciones

de los textos. Este entorno de transmisión, unido a las prácticas de evaluación

que piden a los estudiantes los resultados del proceso de aprendizaje por

repetición y memorización no puede ser el contexto para las actividades que

estamos proponiendo [las de innovación] (p. 23).

Al

tiempo que se reformulaban los saberes a compartir, fue preciso hacer un

proceso similar de transformación en cuanto a las metodologías tanto didácticas

como evaluativas que habrían de marcar el derrotero del Seminario de

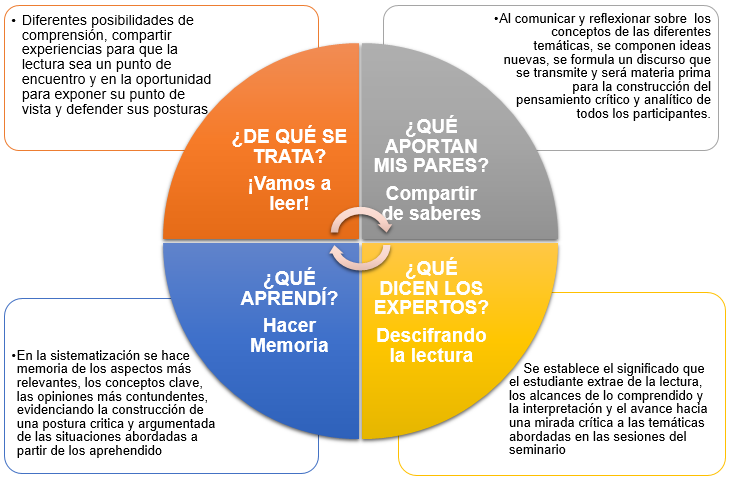

Socio-Ecología. El resultado se resume de manera práctica en la Figura 1 y se

detalla con más precisión enseguida.

Figura 1

Momentos

del saber – Estructura didáctica y evaluativa del Seminario de Socio-Ecología

Gómez

y Martín, 2018

Gómez

y Martín, 2018

¿De

qué se trata? - ¡Vamos A Leer!

Es

evidente que el proceso lector constituye un momento determinante en el ámbito

académico; sin embargo, las tensiones que se presentan en su desarrollo son

diversas y complejas. En primera instancia, la aversión a la lectura por parte

de buena parte de los estudiantes es una incómoda verdad con la que los

docentes lidian a diario. Asimismo, pese a que los expertos afirmen que la

clave para incentivar el gusto por ella es permitir que los jóvenes lean lo que

quieran y les guste, es claro que la aproximación al conocimiento de las

ciencias no es posible únicamente desde la literatura predilecta por los

jóvenes: la fantasía, mitología, suspenso e historias de amor (Alvarado, 2017).

De otro modo, la discusión sobre la evaluación del proceso lector es también un

importante factor dentro de las mencionadas tensiones. Así las cosas, frente a

las cuestiones iniciales —qué leer y cómo hacer para atrapar al estudiante en

la lectura académica— la principal tarea del equipo del Seminario ha estado

centrada en los procesos de selección del material a abordar en las diferentes

sesiones, con el fin de que las lecturas seleccionadas cumplieran con ciertos

parámetros básicos, de tal manera que no solo faciliten el desarrollo de las

temáticas propuestas, sino que además sean de fácil comprensión para los

estudiantes sin que esto implique que ellas pierdan su rigurosidad académica.

Por supuesto, abordar el proceso lector desde una perspectiva “diferente” ha

obligado a superar el dogma de entender el texto desde su versión canónica, es

decir “Todo lo que se dice en el cuerpo de la obra manuscrita o impresa” (Real

Academia Española, 2020), y más bien orientarse por la lectura de diversas

formas escritas; por ello, además de los consabidos artículos científicos, las

publicaciones especializadas y los textos académicos necesarios, se han leído

películas, caricaturas, obras de arte, fotografías, relatos orales,

documentales y paisajes, entre otros “documentos” seleccionados.

Frente

al segundo aspecto —qué evaluar de la lectura—, resulta pertinente el

planteamiento de Morales (2003) al apuntar que

la evaluación de la lectura

(comprensión, construcción de significado a partir del código escrito) es uno

de los aspectos que mayor controversia ha causado y quizás en el que no se ha

llegado todavía a un acuerdo. [Y que] desde una perspectiva constructivista, es

interesante conocer la comprensión a la que ha llegado el alumno para

considerar las diferentes posibilidades de comprensión que ofrece un texto y

compartir experiencias con sus iguales y no para verificar si coincide con la

del profesor. La lectura se convierte así, para el alumno, en un punto de

encuentro y en la oportunidad para exponer su punto de vista y defender sus

posturas (p. 57).[17]

En

este sentido, la evaluación del proceso lector que fue procurada a lo largo del

seminario ha buscado la forma de balancear oportunamente entre la necesaria

apropiación de conceptos, la comprensión de teorías, la aplicación de

principios científicos —tanto sociales como naturales—, la construcción de

posturas críticas y el tan anhelado paso de la teoría a la práctica, razones

todas por las cuales no solamente se valoran las retroalimentaciones propias de

la sección Descifrando la lectura, sino también las actitudes, los cambios en los

patrones visibles de consumo y comportamiento en la relación con el medio

socio-ecológico.

¿Qué

aportan mis pares? - Compartir de saberes

El espacio del Compartir de saberes fue pensado con el fin de hacer partícipe al estudiante de forma colaborativa en la presentación de un tema específico, estructurado de forma lógica y atendiendo al uso del lenguaje oral como recurso principal apoyado por una presentación escrita y gráfica, ya que exposiciones de este tipo permiten extraer algunos puntos importantes de una amplia gama de información (ITESM, 2017). Partiendo de ello, aunque se espera que el estudiante se presente como “el experto” en el tema a desarrollar en la sesión y exponga los aspectos clave a tratar, los docentes orientan el proceso para que se cumplan los siguientes aspectos: delimitación del tema que es asignado de acuerdo a la afinidad o gusto del grupo de estudiantes desde el primer día del Seminario, organización de las ideas a abordar en un orden lógico, elaboración de una presentación que sirva de guía durante la exposición y manejo adecuado de la habilidad de comunicación —verbal y no verbal—, buscando que para el auditorio la sesión sea lo más productiva posible. Sin embargo, es claro que una de las claves del éxito en tal momento del Seminario depende de la activación de los conocimientos previos que se hace de forma deliberada al abordar la lectura: esta actúa como un “puente cognitivo” entre los conocimientos previos y la exposición del tema (ITESM, 2017). Justo en ese proceso es donde se espera que el estudiante tome el protagonismo total en el Seminario; es decir que este quien a partir de sus habilidades comunicativas cuente y exponga los conceptos clave sobre los temas abordados, las implicaciones de estos en la cotidianidad y su reflexión sobre ellos, para que de esta forma propicie el desarrollo del pensamiento crítico propio y el de sus compañeros a partir del enjuiciamiento y valoración de la información que presenta al analizar, sintetizar, evaluar, resolver problemas, tomar decisiones (ITESM, 2017).

La evaluación de este momento está fuertemente relacionada con la exploración de las habilidades comunicativas para la aprehensión de los conceptos. Por lo tanto, se tienen en cuenta aspectos como el establecimiento claro de objetivos para la exposición, la interacción con el auditorio, el uso de apoyo visual adecuado, la síntesis del tema abordado, el planteamiento de preguntas que conduzcan a la reflexión y la promoción de una visión crítica de estos en el contexto. De esta forma queda claro que además de comunicar la información, se espera la adquisición y desarrollo del pensamiento que involucre conceptos, valores y actitudes, pues al compartir las ideas exploradas y componer unas nuevas, el estudiante formula un discurso y transmite de forma dinámica experiencias y situaciones problema que serán materia prima para la construcción del pensamiento crítico y analítico suyo y de sus compañeros; a su vez, estos últimos son evaluados por su capacidad para escuchar desde la empatía con el expositor, respetando el momento en el que se dirige al auditorio, reaccionando de forma intelectual ante los cuestionamientos de este y formulando preguntas o solicitando aclaraciones. Todo esto posibilita configurar un ambiente en el que la co-evaluación toma importancia, ya que el diálogo se convierte en una herramienta clave para la exploración de lo que se ha aprehendido desde el “compartir de saberes”.

¿Qué

dicen los expertos? - Descifrando la lectura

Después

del proceso de lectura, la búsqueda debe ser orientada a conocer lo que el

estudiante ha aprehendido de ella, los alcances de la comprensión e

interpretación que le pueda dar a tal actividad; esto se hace evidente a partir

del desarrollo de una serie de actividades que dan cuenta de la transacción

entre el lector y el texto, siendo fundamental el significado que el estudiante

extrae a partir del contexto específico desde el que se abordó (Carranza, et

al, 2004). Con todo, se busca establecer el grado de asunción del texto desde

la exploración de los esquemas conceptuales que este elabora, por lo que las

actividades a desarrollar son planteadas teniendo en cuenta los siguientes

criterios: uso del conocimiento previo y exploración del significado del texto

para ponerlo en contexto. Es importante hacer énfasis en que este momento

evaluativo permite identificar lo aprehendido partiendo de distintas formas de

expresar los saberes obtenidos, entre las que se encuentran: aplicación de lo

leído en situaciones problema, elaboración de preguntas a partir del texto,

construcción de paralelos entre diferentes puntos de vista, elaboración de

cuadros comparativos, esquematización de conceptos, entre otras.

Conocer

la capacidad de comprender la lectura y las posibilidades de aplicación de lo

aprehendido sirve para seleccionar los futuros materiales de forma adecuada,

con el fin de que los estudiantes continúen con el acercamiento a los saberes y

discusiones en torno a los temas abordados en el Seminario. En suma,

entendiendo que el proceso de comprensión no implica un todo o nada, que los

estudiantes pueden interpretar en diferentes grados y que, además, pueden

cometer cierto tipo de errores (Carranza, 2004), el proceso de evaluación se

centra en orientar hacia los aspectos que se deben reforzar, usando los

desaciertos como oportunidades para aprehender y mejorar en la obtención de los

conceptos y la elaboración de un discurso articulado que responda a las

orientaciones del Seminario. Por otro lado, es importante fortalecer las

habilidades encontradas, involucrando a los estudiantes para que compartan y

aúnen sus fortalezas para la cimentación de saberes sólidos que propicie una

mirada crítica de las temáticas.

¿Qué aprendí? - Hacer memoria

Otro de los “dolores de cabeza” de la comunidad académica tiene que ver con la notable dificultad, tanto de estudiantes como de docentes, para realizar procesos de sistematización de la información.; precisamente, esta carencia es considerada como una de las razones para que en la escuela no se haga ciencia. Entendiendo la sistematización como

aquella interpretación crítica

de una o varias experiencias que, a partir de su ordenamiento y reconstrucción,

descubre o explicita la lógica del proceso vivido, los factores que han

intervenido en dicho proceso, cómo se han relacionado entre sí, y por qué lo

han hecho de ese modo (Jara, 1994, p. 121)

En

el seminario de socio-ecología cada estudiante se esmera por ir registrando

cada uno de los momentos de la sesión que se está desarrollando, para tener así

unas memorias escritas que posteriormente le posibiliten volver sobre los

aprehendido, pero también establecer conexiones entre sesiones y temáticas, y

construir un referente cuando los momentos evaluativos de otras sesiones así lo

requieran. De esta manera, a partir de una estructura simple en la que cada

estudiante registra datos básicos de la sesión —la fecha, la hora de inicio y

finalización, el lugar donde se desarrolla, el tema que se va a tratar y la

agenda que se va a seguir—, se ha ido avanzando en varios propósitos

pedagógicos y evaluativos; por un lado, los niveles de atención frente al

trabajo que se realiza fueron mejorando significativamente, pues es necesario

conectarse con lo que se está haciendo para construir la memoria de la sesión,

la cual habrá de entregarse al inicio del próximo encuentro, y puede ser leída

y evaluada por el colectivo a partir de lo completa que se encuentre así como

de las reflexiones que suscite. En este sentido, es clave indicar que no

se trata de un ejercicio de registro mecánico de información, sino más bien de

un espacio para que se identifiquen las ideas principales, los conceptos

claves, las categorías que se abordaron en la sesión, la relación del tema

específico de la jornada con temas anteriores y con el sentido global del

Seminario; y, muy especialmente, la memoria es el lugar para consignar las

dudas y las reflexiones que surgieron a partir del encuentro.

Además,

la construcción de memorias ha sido clave para el desarrollo de otros de los

momentos evaluativos pues, lejos de las ortodoxas prácticas del cuaderno cerrado

y las preguntas memorísticas, en el Seminario se han priorizado los ejercicios

de debate y discusión grupales en los que es posible y además “necesario” tener

a la mano todos los referentes posibles, lo cual incluye las lecturas de la

sesión o de sesiones anteriores. Finalmente, ellas se han convertido en un

importante elemento de auto y co-evaluación, ya que

propician que el estudiante se haga consciente tanto de las prácticas

pertinentes como de aquellas que no lo son; por ejemplo, en el compartir de saberes,

pues cuando los compañeros realizan sus presentaciones, es posible evidenciar

qué funciona y qué no tanto para llegar oportunamente al público. De igual

manera, para los docentes, leer atentamente las memorias de cada sesión ha sido

muy enriquecedor, puesto que les ha permitido identificar los aciertos y

desaciertos en el desarrollo del Seminario, así como entender cuáles son las

lecturas, actividades y demás ejercicios pedagógicos y evaluativos que más se le facilitan a los estudiantes y procurar con ello una

planeación más contextual y provechosa frente a dichas fortalezas.

El

camino recorrido

Un

proceso de sistematización realizado en el año 2018 llevó a identificar el rol

de los docentes como agentes curriculares que ejecutan, reflexionan y replantean

la práctica desde el trabajo en equipo con sus estudiantes. Para tal ejercicio

se plantearon actividades en las que los estudiantes fueran los protagonistas,

con el fin de cimentar las bases de este espacio en la construcción de saberes,

actitudes y acciones acordes con las necesidades socio-ecológicas del mundo

actual. En este sentido, se delimitaron tres categorías que relacionan aspectos

importantes para establecer los alcances del Seminario. A continuación, se

describen algunos hallazgos descritos en mayor detalle en Seminario de

Socio-ecología un encuentro con-sentido (Gómez & Martín, 2018).

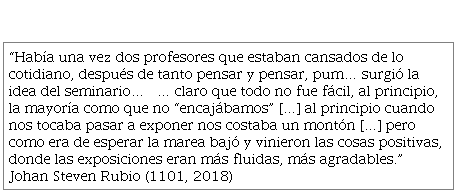

· Reconstrucción histórica del

seminario:

-

se realizó a partir de la elaboración de un vídeo mudo, en

el que de forma colaborativa estudiantes y maestros analizaron el contexto, los

antecedentes y las motivaciones en la estructuración e implementación de la

estrategia. Esta reconstrucción llevó a evocar los momentos en que se

“dictaban” las materias separadas, o bien situaciones en donde se estudiaban temas

a los que no se les hallaba aplicación en la vida diaria, o bien la rutina en

las clases en donde cada profesor a su manera se hacía el único protagonista;

también fueron evidentes las dificultades en la implementación de la propuesta

y cómo cambió la visión de los estudiantes frente a esta con el paso de las

sesiones, la motivación de las salidas y la puesta en contexto de los saberes

compartidos. Esta actividad permitió conjugar la memoria, construir y

reconstruir los sentidos, entretejer los sentimientos con los datos, y

reflexionar sobre la práctica, sus alcances y su futuro (Valencia, 2011). Véase

la figura 2.

Figura 2.

Comentarios escritos de los

estudiantes acerca de la reconstrucción histórica del Seminario

Adaptado de Seminario de

Socio-ecología un encuentro con-sentido por Gómez,

S. y Martín, N., 2018, Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

Adaptado de Seminario de

Socio-ecología un encuentro con-sentido por Gómez,

S. y Martín, N., 2018, Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

|

“Había una

vez dos profesores que estaban cansados de lo cotidiano, después de tanto

pensar y pensar, pum… surgió la idea del seminario…

… claro que

todo no fue fácil, al principio, la mayoría como que no “encajábamos” […] al

principio cuando nos tocaba pasar a exponer nos costaba un montón […] pero

como era de esperar la marea bajó y vinieron las cosas positivas, donde las

exposiciones eran más fluidas, más agradables.” Johan Steven Rubio (1101, 2018)

|

· Percepciones de los estudiantes:

-

por medio de

una pieza comunicativa de forma libre, se buscó establecer las percepciones de

los estudiantes sobre el Seminario, encontrando que para ellos su importancia

radica en la forma que se reconocen los saberes propios, los de sus familias,

sus vecinos, los vendedores ambulantes, los comerciantes de las plazas, etc., y

la forma en que estos se integran en los diálogos formales de las ciencias

sociales y naturales; asimismo, reconocieron el desarrollo de habilidades como

leer y escribir y su utilidad para responder a las pruebas Saber-11. Véase la

Figura 3.

Figura 3

Fragmentos

encontrados en los instrumentos sobre las percepciones de los estudiantes

Adaptado de Seminario de

Socio-ecología un encuentro con-sentido por Gómez,

S. y Martín, N., 2018, Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

Adaptado de Seminario de

Socio-ecología un encuentro con-sentido por Gómez,

S. y Martín, N., 2018, Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

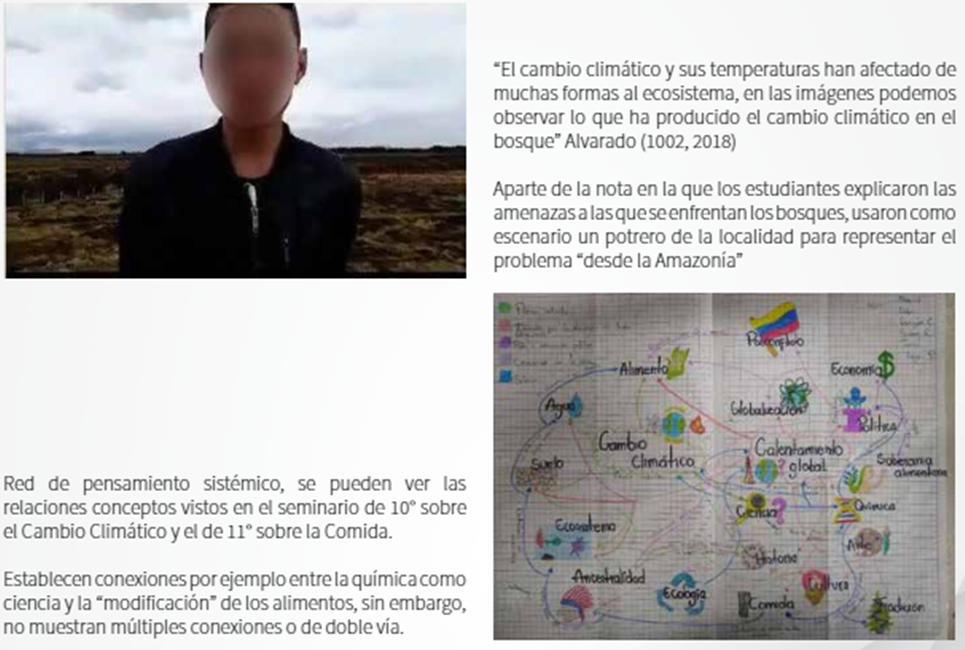

· Construcción del pensamiento

sistémico:

-

puesto que el seminario es un

espacio de diálogo de saberes en el que se buscó que las ciencias aporten a la

comprensión de las causas y consecuencias de los fenómenos naturales y

sociales, fue de gran relevancia indagar por las relaciones que los estudiantes

establecen entre los diferentes conceptos y la forma en la que el pensamiento

sistémico se desarrolla en ellos. Para esto se aplicaron dos herramientas:

hacer un noticiero socio-ecológico y elaborar una red de pensamiento sistémico;

en la primera se encontró que los estudiantes lograron comunicar lo aprendido,

ya que contextualizaron creativamente los hechos informando desde diferentes

ámbitos sobre causas y consecuencias de los fenómenos en cuestión. En cuanto a

las redes de pensamiento sistémico, se evidenciaron las relaciones que

establecieron entre conceptos. En general, se halló una base en la construcción

de un pensamiento sistémico al que le falta claridad en las conexiones y

algunas relaciones que pensamos que serían más evidentes. Véase la Figura 4.

Figura 4

Instrumentos usados para evidenciar los aprendizajes y las

relaciones entre los conceptos abordados en el seminario.

Adaptado de Seminario de

Socio-ecología un encuentro con-sentido por Gómez, S. y Martín, N.,

2018, Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Figura 4

Instrumentos usados para evidenciar los aprendizajes y las

relaciones entre los conceptos abordados en el seminario.

Adaptado de Seminario de

Socio-ecología un encuentro con-sentido por Gómez, S. y Martín, N.,

2018, Universidad Distrital Francisco José de Caldas

¿Hay

futuro?

En el 2017, sin seguridades acerca de qué pasaría con la propuesta, se apostó por nombrar la última sesión del Seminario como ¿Hay futuro?, un interrogante que surgía de diversos planteamientos de las mismas sesiones que se abordaron, pues pretendía cerrar un complejo ciclo académico en torno al problema del cambio climático que con ahínco y ocasional pesimismo se discutió; además de diversas razones conceptuales y emocionales. Tal pregunta llevó a reflexionar sobre el futuro no solo de la civilización como la conocemos, sino también acerca de la misma propuesta metodológica en el horizonte de las tensiones encontradas en diferentes instancias a lo largo del año escolar, tanto por parte de algunos estudiantes que sentaron su voz de protesta por el cambio de ella, como por el de ciertas familias que expresaron su preocupación por la prueba de estado en conjunción con algunos maestros que no concordaron con la forma de abordar las clases. No obstante, estos cuestionamientos suscitaron la reflexión en torno a flexibilizar la metodología, hacer más conscientes a los estudiantes de lo que estaban aprendiendo y cómo les podría ayudar el Seminario a la hora de responder a las pruebas estandarizadas; pero ante todo fueron esenciales para generar en el estudiantado el cuestionamiento sobre la importancia del desarrollo de un pensamiento sistémico que conlleve a dimensionar el funcionamiento del mundo natural y social, para que así ejerzan una ciudadanía critica que atienda a las necesidades del contexto cambiante.

Ahora bien, a pesar de las dificultades, el pasar de los años trajo al Seminario la posibilidad de que se unieran más maestras, acogiendo con ello los grados octavo a undécimo, con lo que esta iniciativa logra un reconocimiento entre la comunidad educativa que ha participado de diferentes formas en su sistematización y ejecución; además, ya que se ha buscado que los estudiantes sean más activos al proponer temas de discusión y actividades evaluativas, también inspiró a las maestras de filosofía, ética y religión a plantear un seminario denominado Diversofía con el cual se interrogar ampliamente el ser y el saber. Adicionalmente, en tiempos de educación no-presencial a raíz de la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2, poseer dos áreas correlacionando los contenidos, las actividades, los encuentros virtuales y las evaluaciones resultó muy positivo para los estudiantes y sus familias, quienes a pesar de las dificultades respondieron a los llamados de ver críticamente documentales y películas en los canales de televisión pública sin importar las altas horas de la noche, escuchar atentamente los programas radiales y opinar sobre ellos, o cocinar en sus casas y contar sus tradiciones; se trata de una forma interdisciplinar de abordar los contenidos que permeó otras áreas, tanto así que diferentes maestros decidieron unirse para plantear actividades conjuntas que fueran más significativas para los estudiantes y sus familias, logrando con ello que desde rectoría se sugiera para que cuando volvamos a la “nueva normalidad” todo sea realizado en “modo seminario”. Por supuesto, esto no significa que las tensiones se hayan resuelto: algunos grupos de compañeros maestros y estudiantes se aferran a una metodología ortodoxa que consideran funcional, de manera que las directivas de la institución y los docentes líderes del proyecto han tenido que responder a reclamaciones en la Dirección Local de Educación dando cuenta con detalle de los temas, actividades y metodologías abordadas; esto hace pensar que el Seminario de Socio-Ecología dejó de crecer, pues no hay más maestros de las áreas de Ciencias Sociales y Naturales que quieran implementarlo en los grados de secundaria que hacen falta, por lo que hay una brecha en la metodología de ciclo tres —6° y 7°— a ciclo cuatro —8° y 9°.

Debido a que la importancia de contextualizar los saberes en diferentes territorios implica el desplazamiento hacia diferentes puntos de la ciudad o el país, la participación de todos los estudiantes se vio limitada, pues si este se hace en bicicleta no todos tienen o saben montar en ella, mientras que si es en bus no todos cuentan con los recursos económicos, por lo que la itinerancia se dificulta bastante. En cuanto al espacio en el que se hacen las sesiones, hay que decir que si bien es un auditorio amplio, no cuenta con la comodidad necesaria para grupos de entre 60 y 80 estudiantes, los cuales terminaban por acomodarse en las gradas con la mayor disposición posible, sin que ello evite que después de algún tiempo se entumezcan las piernas y la espalda, por lo que hay que hacer pausas cada cierto tiempo para que se estiren y caminen por el espacio.

Sin embargo, a pesar de todos estos obstáculos, el seminario se ve nutrido por las experiencias de los maestros que lo acompañan y lideran, el apoyo del cuerpo directivo docente y la simpatía de la gran mayoría de los estudiantes y sus familias, lo cual alienta a continuar, aumentando las expectativas y formulando retos. Dentro de estos se encuentran expandir la itinerancia por el territorio distrital y nacional, visitar algunos de los lugares de los que hablamos en las sesiones, aprender desde los diferentes territorios y de las personas que los habitan, compartir los saberes con más invitados, todo pensando en expandir la manera en la que se abordan las temáticas en el aula de clase. Adicionalmente, se espera que el Seminario se siga fortaleciendo en el ámbito académico y metodológico, que las consideraciones que se hacen al finalizar cada sesión, cada periodo académico y cada año, generen bases fuertes para ser un referente en interdisciplinariedad en la localidad, la ciudad y el país, con el propósito de que esta metodología se implemente con sus debidos ajustes en las instituciones abiertas a abordar el conocimiento como un todo, de forma holística y sistémica, y quieran que sus estudiantes entiendan las dinámicas ecosistémicas y sociales dentro del entramado en el que se producen, pero además que cada uno de ellos sea autónomo, crítico y consciente de su papel en la sociedad y el ambiente.

Por último, y acaso lo más importante, se espera que los estudiantes que pasan por el seminario establezcan un diálogo con sus saberes y los de los otros, sean sus compañeros de colegio, familias, amigos, vecinos, maestros, para que así comprendan la dinámica del mundo que los rodea y se conviertan en ciudadanos reflexivos, capaces de actuar en consecuencia con el momento histórico en el que se encuentran, para así darle una mano a la mitigación de la crisis ambiental y social por la que atravesamos.

Referencias

Aguilar, J. F. (1998). De viajes, viajeros y laberintos. Innovaciones educativas y culturas contemporáneas. Bogotá: IDEP.

Alvarado, V. (05 de agosto de 2017). Fantasía: lo que prefieren los Millennials a la hora de leer. Vanguardia Liberal, p. 15.

Bourdieu, P. (1997). Capital cultural, escuela y espacio social. México: Siglo XXI.

Carranza, M., Celaya, G., Herrera, J., y Carezzano, F, (2004). Una forma de procesar la información en los textos científicos y su influencia en la comprensión. Revista electrónica de investigación educativa, 2-15.

DRAE. (2020). Canon en Diccionario de la lengua española 23.ª ed. Obtenido de Diccionario de la lengua española 23.ª ed., [versión 23.3 en línea]: https://dle.rae.es/texto?m=form

Eschenhagen, M. L. (2012). Aproximaciones al Pensamiento Ambiental de Enrique Leff: un desafío y una aventura que enriquece el sentido de la vida. Revista Environmental Ethics, 89-95.

Fals, O. (2015). Una sociología sentipensante para América Latina. Buenos Aires: Siglo XXI.

Gómez, S., y Martín, N. (2018). Seminario de Socio-Ecología un encuentro con-sentido (Artículo inedito). Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. (28 de 08 de 2017). La exposición como técnica didáctica. Monterrey, Nuevo León, México.

Jara, Ó. (1994). Para sistematizar experiencias: una propuesta teórica y práctica. San José de Costa Rica: ALFORJA.

Leff, E. (2006). Aventuras de la epistemología ambiental: de la articulación de ciencias al diálogo de saberes. Mésico D.F.: Editorial Siglo XXI.

Ministerio de Educación Nacional. (2004). Estándares Básicos de Competencias en Ciencias Naturales y Ciencias Sociales. Colombia: MEN-CIFE.

Morales, O. (2003). Evaluación formativa de la lectura y la escritura en el ámbito universitario. Educere, 54-64.

Observatorio Ambiental de Bogotá . (04 de 2018). https://oab.ambientebogota.gov.co/. Obtenido de https://oab.ambientebogota.gov.co/es/educacion-ambiental/proyectos-ambientales-escolares/san-bernardino-territorio-de-convivencia-apredizajes-afectos-palabras-y-barro

Ortíz, L. (2019). Narrando el tejido intercultural del territorio muisca de Bosa. Narrando el tejido intercultural del territorio muisca de Bosa. Bogotá: Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

Peralta, B. y. Panqueba, J. (2009). Itinerancias territoriales y patrimonios pedagógicos para la escuela intercultural. Premio a la investigación e innovación educativa y pedagógica 2009, 161-179.

Segura, D. (2010). Las urgencias de la innovación. Revista Interacción, 15-27.

UNESCO. (2013). Informe mundial sobre ciencias sociales. París: UNESCO.

UIS. (2007). Lineamientos para el Seminario de Investigación como Modalidad para el Desarrollo del Trabajo de Grado. Publicaciones UIS.

Valencia, P., y Carrillo, A. (2011). Lola Cendales González, entre trayectos y proyectos en la educación popular. Revista colombiana de educación, 333-357.

Notas

[1] Reporte de caso de innovación pedagógica.

[2] Adaptado de (Gómez & Martín, 2018)

[3] “Al vivir en un mundo moderno y estar acostumbrados a la fragmentación, y por ende a la especialización del conocimiento - que constantemente nos presenta propuestas “objetivas”, conceptos “universales”, hechos “verdaderos”, y que está sobre todo preocupado por explicar el “cómo” y “qué” de las cosas -, muchos aspectos vivenciales se han quedado en el camino.” (

Eschenhagen, 2012)

[4] Lo cual identifica (Segura, 2010) como una de las quejas

usuales al sistema educativo “los estudiantes no aprenden lo que queremos

enseñarles”.

[5] “El fracaso del aprendizaje que se percibe en el dominio disciplinario, se explica por el poco énfasis que se le da en las prácticas escolares a la comprensión; esto es, al sentido que posee para quien aprende lo que se está enseñando o lo que tiene que aprenderse”. (

Segura, 2010)

[6] “En las aulas se vive […] la constatación de que los aprendizajes que se logran no poseen una importancia real para el mundo de la vida.” (

Segura, 2010)

[7] “La situación llega a tal punto en que la escuela de hoy no tiene sentido ni

para los estudiantes ni para los maestros” (

Segura, 2010)

[9] “En las aulas se vive […] la imposibilidad de sentirse

protagonista en el aprendizaje” (

Segura, 2010)

[13] Se trata de Itinerancias territoriales y patrimonios pedagógicos para la escuela intercultural (Aprehendizajes desde los conocimientos ancestrales y construcción de Muiskanoba en el Colegio San Bernardino del territorio muisca de Bosa.)

[15] Los conceptos dentro de los corchetes han sido añadidos por los autores para relacionar los momentos evaluativos del seminario de socio-ecología con las características del seminario de investigación descritas por la UIS (

2007).