I. Introducción

Durante décadas, Venezuela ha sido receptor de migrantes de toda Latinoamérica, sin embargo, esto se revirtió en los últimos años. La caída de los precios de los commodities expuso la fragilidad de un país altamente dependiente de las exportaciones de petróleo y metales preciosos, y con un severo mal manejo de política macroeconómica (Vera, 2015). El resultado es una profunda crisis económica, social y humanitaria, con estanflación, escasez de alimentos y bienes básicos, y niveles inusitados de pobreza (Banco Mundial, 2018; Human Rights Watch, 2019).

Representando el éxodo migratorio más grande en la historia de Latinoamérica, desde 2014, cerca de cuatro millones de personas abandonaron Venezuela dirigiéndose principalmente a países vecinos (UNHCR, 2019). En particular, Colombia es el mayor receptor de migrantes venezolanos, ya que estos países no solo comparten 2,218 km. de frontera, sino también una larga historia comercial, cultural y migratoria (Banco Mundial, 2018; Ruiz Mirabal, 2018).

El flujo de venezolanos hacia Colombia se aceleró desde 2015, pero en mayor medida desde agosto de 2016, cuando se levantó el bloqueo de las fronteras luego de estar cerradas durante un año (Gedan, 2017). Actualmente, se estima que dos millones de venezolanos han ingresado a Colombia, tanto por canales regulares como irregulares, y el 80% planea quedarse de forma permanente (Selee et al., 2019; Migración Colombia, 2020)1. Según el Banco Mundial (2018), si bien la mayor parte de esta migración obedece a razones económicas, el fenómeno comienza a compartir características con otras crisis de refugiados: un influjo abrupto y una alta proporción de personas en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica.

En consecuencia, han emergido serias preocupaciones acerca del impacto de tamaña migración sobre la economía colombiana. Al respecto, en este paper se sigue un enfoque diferente al de la extensa literatura que analiza los impactos de la inmigración en las economías receptoras a través de estimaciones de forma reducida de salarios y empleo. A pesar de que dichos trabajos proveen evidencia útil acerca de los efectos directos en el mercado laboral, no tienen en cuenta la multiplicidad de efectos de equilibrio general.

En este sentido, en el presente trabajo se estudia la dirección y la magnitud de los efectos del shock migratorio en la economía colombiana mediante simulaciones en un modelo de equilibrio general computado (CGE; del inglés, Computable General Equilibrium), haciendo foco en la caracterización de los inmigrantes en función de su nivel de calificación. A diferencia de otros fenómenos migratorios masivos, este tiene la particularidad de que existe una importante homogeneidad cultural entre las poblaciones de origen y de destino. Entonces, es razonable suponer sustitución perfecta entre estos grupos, mientras se divide a los trabajadores en categorías imperfectamente sustitutas, por su nivel de calificación.

Diferentes escenarios contrafácticos asociados al shock migratorio son considerados, evaluando impactos sectoriales y a nivel agregado. Además del shock de oferta laboral, se simulan cambios en la cuenta de remesas de la balanza de pagos, intervenciones de política y ayuda internacional. El modelo es calibrado mediante una matriz de contabilidad social (SAM; del inglés, Social Accounting Matrix) actualizada (Cicowiez, 2019) y encuestas de hogares.

Los principales resultados son los siguientes. A pesar de la caída en los salarios reales y el aumento del desempleo, la migración tiende a aumentar el nivel general de ingresos, la actividad económica, y la recaudación impositiva. El mayor nivel de ahorro agregado financia un incremento en la inversión. El bienestar, medido por la variación equivalente, aumenta. El aumento de gasto público simulado tiende a favorecer en mayor medida al segmento de trabajadores calificados, ya que expande la demanda de sectores intensivos en dicho factor. Mientras tanto, la ayuda internacional relaja la restricción presupuestaria de los hogares, impulsando el consumo privado. Las ganancias agregadas y sectoriales son menores en un escenario donde los migrantes no logran acreditar sus estudios y todo el influjo se incorpora al segmento no calificado del mercado laboral.

Estos hallazgos son consistentes con la evidencia existente sobre los impactos de flujos migratorios masivos y con aquellos trabajos analizando la migración de venezolanos hacia Colombia. Si bien dependen fuertemente de la modelización y los datos utilizados, los resultados pueden ser interpretados como un indicador cualitativo de la dirección y la magnitud de los efectos.

El resto del trabajo se organiza como sigue. En la siguiente sección se establece un marco teórico de referencia en base a la literatura previa. En la Sección 3 se presentan hechos estilizados asociados al flujo migratorio venezolano y al contexto macroeconómico colombiano. En la Sección 4 se describe el modelo de CGE que será utilizado, y en la sección 5 se lo calibra. En la Sección 6 se definen las simulaciones y se muestran los resultados. Finalmente, en la Sección 7 se concluye.

II. Marco teórico

II.1. Impactos esperados

de los flujos migratorios

El análisis de los efectos de

grandes influjos migratorios ha sido extensivamente abordado en la literatura,

principalmente motivado por las predicciones teóricas acerca de los impactos

negativos en los mercados laborales. Sin embargo, dicho shock genera una

multiplicidad de efectos directos e indirectos, y las consecuencias últimas

dependen de varias condiciones en la economía receptora.

En el caso de una economía cerrada,

el modelo canónico del mercado laboral predice un efecto directo asociado al

aumento en la oferta, de modo que se evidenciaría una caída en la remuneración

de los factores, a menos que su demanda sea completamente elástica. Esto induce

dos efectos en las decisiones de producción. Por un lado, un efecto sustitución, de modo que

disminuye la demanda relativa de aquellos factores que ahora son relativamente

más caros (manteniendo fijo el nivel de producción). Por otro lado, el

abaratamiento de costos genera un efecto

escala que expande la producción y el empleo de todos los factores. Si este

último efecto predomina, los factores son complementos

brutos, mientras que, si ocurre lo contrario, son sustitutos brutos. En este sentido, resulta crucial la manera en

que se caracteriza al flujo migratorio y las dimensiones en las que se lo

compara con la fuerza laboral del país receptor. En un escenario de migración

forzosa, además, la caída de los salarios reales podría inducir a que los

nativos abandonen el mercado, dado que su salario de reserva tiende a ser mayor

que el de los migrantes. Por el contrario, en presencia de rigideces

salariales, el shock de oferta resultaría en un mayor desempleo.

En una economía abierta, las cosas

pueden ser diferentes. En modelos de tipo Heckscher-Ohlin,

el “efecto Rybczynski”

señala que un cambio en las dotaciones factoriales induce una expansión de la

frontera de posibilidades de producción de forma sesgada hacia la producción de

aquellos sectores que usan intensivamente el factor cuya dotación relativa

aumentó. Entonces, si el shock no es lo suficientemente grande para modificar

el patrón de especialización, la remuneración relativa de los factores no

debería cambiar, ya que depende del precio de los bienes que se comercian (Krugman et al., 2018). Sin embargo, el ajuste de la

estructura productiva se torna menos factible en presencia de, por ejemplo,

factores productivos inmóviles, sectores no transables, o estructuras

productivas poco diversificadas (Venables, 1999, Dustman

et al., 2005).

A pesar de la prolífera literatura

empírica desde el trabajo seminal de Card (1990), no

existe un consenso sobre la magnitud y la dirección de los impactos de un

abrupto influjo de migrantes sobre el mercado laboral. Para una revisión

extensiva ver, entre otros, Longhi et al. (2005), Ruiz et al. (2013), Maystadt et al. (2019). Inicialmente, esta literatura

distinguía entre nativos y migrantes en base a diferencias culturales y/o de

idioma. Sin embargo, trabajos más recientes han optado por dividir a los

trabajadores entre grupos imperfectamente sustitutos, por ejemplo, por

educación y experiencia, mientras asumen sustitución perfecta entre nativos y migrantes (Borjas,

2003). En términos generales, los efectos negativos sobre el mercado laboral

tienden a ser marginales (Blanchflower et al., 2007; Dustmann et al, 2008; Lemos y

Portes, 2008; Kerr y Kerr,

2011).

En el marco de esta literatura, varios autores han estimado el impacto de la migración venezolana en Colombia. Mediante las metodologías de diferencias en diferencias y de control sintético, Peñaloza Pacheco (2019) estima el efecto de corto plazo del éxodo migratorio sobre el salario real en las regiones fronterizas más afectadas. El autor encuentra que un incremento del 10-15% de la fuerza laboral induce una caída promedio en el salario real de entre 6% y 9%, siendo mayor para los hombres y para aquellos trabajadores de baja calificación y en el sector informal. Caruso et al. (2019) obtienen resultados similares, pero mediante el uso de variables instrumentales.

Además de las consecuencias sobre el mercado laboral, la literatura también identifica impactos sobre el sistema de seguridad social, el nivel de precios, el crecimiento económico y las cuentas públicas. Por ejemplo, la migración puede mitigar la desaceleración del crecimiento de la fuerza laboral que es consecuencia del envejecimiento poblacional (Sanchez-Martinez et al., 2013; OECD e ILO, 2018). Además, según Kerr y Kerr (2016), los migrantes suelen tener un espíritu emprendedor, que se cristaliza en la creación de nuevos negocios e incrementos de empleo y productividad. En relación a los efectos sobre los precios, el efecto esperado es ambiguo, y depende en gran medida de cómo sean afectadas la oferta y la demanda (Blanchflower et al., 2007).

Respecto a las finanzas públicas,

los impactos dependen de: i) las transferencias del gobierno a los hogares, ii)

las respuestas de política que el país receptor decida implementar, y, iii) el

tipo de migración. Por ejemplo, los migrantes con alta calificación que se

inserten en el mercado laboral con un buen salario, son menos dependientes de

programas sociales y pueden compensar los gastos de otros migrantes (en trasferencias y servicios públicos)

contribuyendo a la recaudación impositiva (Gott et

al., 2005). Por otro lado, se evidenciaría un incremento del gasto público en

caso de que el país receptor responda con incrementos en partidas

presupuestarias relacionadas a servicios de salud, educación, vivienda, etc.

Finalmente, los ingresos fiscales podrían crecer de la mano de aumentos en los

niveles de ingreso y de actividad (Dustmann et al.,

2010).

II.2. Modelos de CGE

sobre migración

La multiplicidad de efectos directos e indirectos asociados a los influjos migratorios hace evidente la necesidad de utilizar modelos de equilibrio general para analizarlos (Ottaviano y Peri, 2012). En efecto, a lo largo de las últimas décadas, los modelos de CGE han sido extensivamente utilizados para el análisis empírico en diversos temas, incluyendo shocks migratorios (Devarajan y Robinson, 2005). Un modelo de CGE detalla el comportamiento de los agentes económicos según los principios de la optimización e integra la conducta de los agentes de forma sistemática. Así, provee una estructura consistente y micro-fundamentada que permite evaluar los efectos económicos directos e indirectos de determinado shock (Shoven y Whalley, 1984).

Algunas aplicaciones de este tipo de modelos en temas migratorios se comentan a continuación. Sussangkarn (1996) utiliza un modelo de CGE para analizar el impacto de la inmigración en Tailandia. Distingue entre trabajadores nativos calificados y no calificados, pero solo considera a los migrantes de baja calificación en el análisis. Encuentra que el producto se expande, pero trabajadores de baja calificación son afectados negativamente. Brucker y Koglhaas (2004) utilizan un modelo de CGE multi-regional para evaluar los efectos de la migración desde Europa a Alemania, modelizando mercados laborales con rigideces salariales y tres tipos de trabajo según su nivel de calificación. Los resultados sugieren que, en el caso de Alemania, importa más la estructura de capacidades de la población que el tamaño del flujo, ya que algunos segmentos del mercado laboral son más rígidos que otros. Más recientemente, Pouliakas et al. (2014) utilizan un modelo de CGE regional para analizar los efectos de la inmigración en tres regiones pequeñas de Europa. Evalúan el impacto de diferentes tamaños de los flujos y de diversos tipos de calificación. Encuentran que las regiones de origen sufren de la pérdida de trabajadores calificados, mientras que las regiones receptoras evidencian un aumento en la desigualdad ante la llegada de trabajadores no calificados.

En

relación a eventos de migración forzosa, Taylor et al. (2016),

utilizan un modelo de equilibrio general para tres asentamientos de refugiados

y el área que los rodea en Ruanda. Los resultados del análisis sugieren que,

debido al aumento de la oferta laboral y de la demanda de consumo impulsada por

la ayuda internacional, los refugiados inducen incrementos en los ingresos de

los hogares locales. Filipski et al. (2019) evalúan las consecuencias

de la migración forzosa desde Myanmar hacia Bangladesh utilizando un modelo

estático a nivel sub-nacional. Simulan diferentes escenarios, incluyendo varias

opciones para el tamaño del mercado receptor y para la provisión de ayuda

internacional. Encuentran que, si un gran número de migrantes entra a un

mercado pequeño, induciría una caída en los salarios de 30%, mientras que solo

de 4% en uno más grande.

II.3. Modelos de CGE en

Colombia

El uso de modelos de CGE para el análisis económico en Colombia tiene una larga tradición. Revisiones bibliográficas extensivas pueden ser encontradas, por ejemplo, en López, et al. (1994), Hernández (2013), Pinzón Piedrahita (2015), Escobar-Espinoza et al. (2017), y Suescún y Steiner (2017). A los fines de nuestro trabajo, es relevante poner en perspectiva la forma en que suele modelizarse el lado de la producción y el mercado laboral en dicha literatura.

Existe una amplia heterogeneidad en la forma en que se modela el lado de la producción. Ciertos trabajos utilizan formas funcionales de tipo Cobb-Douglas (Atuesta et al. 2013; Suescún y Steiner, 2017). Similarmente, otros modelizan funciones CES que combinan trabajo, tierra y capital, con una elasticidad de sustitución unitaria (Light y Rutherford, 2002 y 2003; Vaughan Caro, 2005). Por otro lado, varios trabajos asumen una función CES que combina un compuesto de diferentes tipos de trabajo y capital (Perdomo, 2008; Botero et al., 2011; Correa Giraldo, et al. 2018).

En cuanto a la modelización del mercado laboral, Bussolo, et al. (1998) construyen el modelo COGEM, que incluye segmentación en el mercado laboral e implementación de salario mínimo. Light y Rutherford (2002) desarrollan el modelo MEGATAX para la evaluación de políticas fiscales, que incluye algunas especificaciones del mercado laboral con ajuste de precios, desempleo e informalidad. Bussolo y Lay (2003), modelizan un mercado laboral formal con rigideces a través de una curva de salarios, mientras el mercado informal ajusta residualmente.

La única referencia que hemos encontrado sobre análisis de la migración desde Venezuela a Colombia mediante un modelo de CGE es Banco Mundial (2018), donde se utiliza un modelo desarrollado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) para evaluar impactos a nivel de agregados macroeconómicos. El modelo, calibrado con una SAM de 2009, es dinámico recursivo, miope; con un único hogar. El trabajo es desagregado en calificado y no calificado, y el mercado laboral segmentado en formal e informal. Consideran cuatro escenarios respecto al aumento de la fuerza laboral (0.5; 1; 1.5; y 2 millones), repartido 30% en 2016 y 70% en 2017. Asumen que todos los migrantes ofrecen trabajo informal no calificado, por las dificultades en acreditar sus diplomas. Esto último es curioso ya que en el trabajo afirman que, el mayor impacto de la migración en el mercado laboral ha sido la pérdida de empleos formales debido a que la población migrante cuenta con un nivel mayor de educación y competencias en comparación con la población de áreas receptoras (Banco Mundial, 2018; pág. 22). Encuentran que el shock genera crecimiento económico en el mediano plazo, debido a aumentos en inversión y consumo.

III.

Hechos estilizados(2)

En esta sección se caracteriza el flujo migratorio de venezolanos a Colombia y el contexto macroeconómico colombiano en el que ocurre. Al respecto, mediante el módulo de migración de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), es posible analizar la evolución reciente de los flujos migratorios hacia Colombia distinguiendo aquellos individuos que vivían en otro país hace 12 meses y 5 años. A lo largo de esta sección, se define migrante a aquella persona que vivía en otro país hace 1 año.

Como se muestra en la Tabla A.1, el número de inmigrantes se aceleró fuertemente a partir de 2016 y, a pesar de que Colombia recibe migrantes de varios países, la proporción de migrantes desde Venezuela se incrementó desde 38.4% (25,913) en 2014, a 90.74% (767,587) en 2019. Complementariamente, en la Figura A1 se desagrega el flujo de inmigrantes desde Venezuela por nacionalidad. Por un lado, se observa un número sostenido de colombianos regresando a su país y, por otro lado, un gran y creciente flujo de venezolanos ingresando a Colombia.

A partir de lo discutido en el marco teórico se desprende que, a la hora de evaluar los impactos sobre la economía receptora, es crucial la forma en que se caracteriza al flujo migratorio y se lo compara con la población residente. Entonces, para dilucidar en qué medida y de qué modo el shock migratorio afecta la composición de la fuerza laboral, a continuación, se caracteriza a los migrantes y se los compara con los residentes en función de los niveles de calificación y participación en el mercado laboral. El análisis se restringe a la población en edad de trabajar (PET; personas de entre 15 y 64 años de edad), y se define no calificado (semi-calificados) a aquel individuo cuyo máximo nivel educativo alcanzado es menor que secundaria (superior) completa, mientras calificado es aquel con educación superior completa.

En la Tabla A.2, se muestra la evolución de los migrantes venezolanos, por nivel de calificación. A su vez, se reporta el porcentaje de cada categoría que participa activamente en el mercado laboral, es decir, que pertenece a la Población Económicamente Activa (PEA). Para las tres categorías de calificación, los niveles de migrantes se incrementan fuertemente a partir de 2016, mientras que las tasas de actividad son altas y mayores para el período 2016-2019. Adicionalmente, en la Tabla A.3, se reporta la desagregación por nivel de calificación de los venezolanos migrantes y de los colombianos residentes, ambos pertenecientes a la PEA. Comparativamente, se evidencia que los migrantes venezolanos tienen una proporción algo mayor de trabajadores activos semi-calificados, mientras lo contrario ocurre para los segmentos de no calificados y calificados.

A los fines de evaluar si existen diferencias estadísticamente significativas en niveles de actividad y calificación entre residentes y migrantes venezolanos, en la Tabla A.4 se reportan simples diferencias de medias no condicionadas. La presencia de migrantes en la fuerza laboral es significativamente mayor que para los nativos, y dicha diferencia es mayor para el sub-período 2016-2019. Esta diferencia es esperable dado el mayor costo de oportunidad que enfrentan los migrantes. Dentro de la PEA, la población de migrantes venezolanos tiene una menor proporción de no calificados y de calificados, mientras tiene una mayor proporción de semi-calificados, siendo todas estas diferencias estadísticamente significativas.

Finalmente, para dimensionar la inmigración de venezolanos, en la Tabla A.5 se presenta la evolución en niveles de la PEA y de los migrantes venezolanos. Entre 2017 y 2019, 794,214 migrantes venezolanos se sumaron activamente al mercado laboral colombiano, cifra que representa un 3.45% de la PEA total de Colombia de 2016. Desagregando este flujo por nivel de calificación, en promedio, el 33.63% es no calificado, el 54.17% es semi-calificado, y el restante 12.19% es calificado. Al final de la tabla, se reporta el porcentaje que representa el influjo respecto a la PEA con igual nivel de calificación en 2016. Para las tres categorías, la inmigración es un shock importante, pero en mayor medida para el segmento de semi-calificados (4.34%).

Por otro lado, es importante tener en cuenta que este influjo ha ocurrido en una coyuntura de magro desempeño económico en Colombia (FeDesarrollo, 2018). Al respecto, en la Figura A.2 se muestra la evolución del PBI de Colombia durante los últimos años. A pesar de que el nivel de ingreso real creció durante todo el período, la tasa de crecimiento se ha ido desacelerando. Como se muestra en la Tabla A.6, esto se reflejó en el mercado laboral, cuyas tasas de desempleo han evidenciado una tendencia creciente, luego de un salto discreto en 2016. Mediante un ejercicio análogo al de la Tabla A.4, al final de la Tabla A.6 se comparan las tasas de desempleo entre la población de venezolanos (migrantes y no migrantes) y los nativos. Se evidencia que los primeros tienen relativamente mayores probabilidades de estar desempleados.

Una característica distintiva de este shock migratorio es que Venezuela y Colombia comparten una larga historia comercial, cultural y migratoria (Ruiz Mirabal, 2018; Banco Mundial, 2018), de modo que existe una importante homogeneidad cultural entre las poblaciones de origen y de destino. Las diferencias recién discutidas son esperables en cualquier proceso migratorio masivo. Entonces, es razonable asumir sustitución perfecta entre estos grupos, mientras se divide a los trabajadores en categorías imperfectamente sustitutas, por su nivel de calificación.

Finalmente, vale aclarar

que la migración venezolana no se ha distribuido de manera homogénea en

Colombia. Sin embargo, según Caruso

et al. (2019), a pesar de que los inmigrantes se concentran en los grandes

focos económicos del noreste, dado el tamaño de dichas ciudades, las presiones

que esos flujos migratorios podrían generar en los mercados y servicios

públicos locales probablemente sean pequeñas3. Además,

fuentes oficiales advierten que se comienza a evidenciar una redistribución de

la población venezolana en el país (Migración Colombia, 2020). Al respecto, en

el modelo que se utiliza en este paper, se considera

a Colombia en su conjunto, abstrayéndose de cuestiones regionales, lo que

representa una interesante temática para futuras investigaciones.

IV. Modelo de CGE

Con el fin de analizar diferentes

escenarios asociados al shock migratorio, se utiliza un modelo de CGE estático

real, que comparte características con el modelo estándar del IFPRI (Lofgren et al., 2002). En términos generales, se considera

una economía pequeña y abierta; productores y consumidores maximizan beneficios

y utilidad, respectivamente. A continuación, se describe brevemente el modelo,

mientras la formulación matemática se explicita en el Apéndice B.

IV.1. Producción

Cada sector productivo es

representado por una actividad que maximiza beneficios, sujeto a la tecnología

de producción que se presenta en la Figura 1. En primer lugar, se combina valor

agregado y consumo intermedio en proporciones fijas. Se asume que la tecnología

de producción de valor agregado es una función CES (Elasticidad de Sustitución

Constante) anidada, mientras los insumos intermedios son utilizados en

proporciones fijas. Se supone “capital-skill complementarity” (CSC; Griliches,

1969). La motivación de esto reside en cierta evidencia reciente. En

particular, Parro (2013) utiliza un modelo de

equilibrio general asumiendo CSC para estudiar el impacto de cambios en la

tecnología y en los costos de comercio sobre la brecha salarial de

calificación. El modelo le permite explicar una sustancial proporción del

cambio observado en dicha brecha en una gran cantidad de economías. Entre los

países en desarrollo, el modelo explica casi todo el incremento de la brecha en

Argentina, más de la mitad en China, India y México, y la mitad en Chile y

Colombia.

Entonces, en

base a Krusell et al. (2000), se asume una

tecnología de valor agregado con CSC. El primer nivel de dicha función

considera dos compuestos de factores, que refieren a una combinación de

trabajadores no calificados y semi-calificados ( ),

por un lado, y de trabajadores calificados y capital () ,

por otro. Luego, cada uno de estos agregados también es modelizado como una

función CES. Formalmente, la cantidad producida de

una actividad es una función de los factores de producción

como sigue:

donde  es un parámetro de eficiencia, es un parámetro de distribución; es un parámetro relacionado con la elasticidad

de sustitución del agregado ;

es el factor trabajo con nivel de calificación ;

y es el factor capital sector-específico.

es un parámetro de eficiencia, es un parámetro de distribución; es un parámetro relacionado con la elasticidad

de sustitución del agregado ;

es el factor trabajo con nivel de calificación ;

y es el factor capital sector-específico.

De este modo, se tienen tres

elasticidades de sustitución: i) entre los agregados y , ; ii) entre trabajadores no

calificados y semi-calificados, ;

y iii) entre trabajadores calificados y capital, .

Notar que esta modelización otorga una gran flexibilidad en la determinación de

los grados de sustitución factorial4. Al

respecto, en este trabajo se supone que y ,

es decir, que es mayor la sustituibilidad entre los agregados de

calificados-capital y semi-calificados-no

calificados, que la sustituibilidad entre, por un

lado, el capital y los trabajadores calificados, y entre los trabajadores semi-calificados y los no calificados, por otro.

Figura 1.

Tecnología de la Producción

Fuente: Elaboración Propia.

Fuente: Elaboración Propia.

IV.2. Mercado de

factores

Se asume que el capital está en

pleno empleo y es sector-específico, mientras que la oferta exógena de trabajo

es desagregada en tres categorías en función de su nivel de calificación: no calificados, semi-calificados,

y calificados. Se supone que cada tipo de trabajo es perfectamente móvil

entre sectores, de modo que el salario varía entre categorías de calificación,

pero no entre sectores dentro de una misma categoría. Adicionalmente, se

introducen rigideces mediante de curvas de salario, las cuales permiten dar

cuenta de la relación empírica negativa entre el nivel de salarios y la tasa de

desempleo (Blanchflower y Oswald,

1994)5.

Luego, el equilibrio en el mercado de trabajo se determina por la intersección

de la demanda laboral y dicha curva de salarios.

IV.3. Instituciones

Se modela un único hogar

representativo que recibe ingresos de los factores productivos que posee y

transferencias del gobierno y del resto del mundo. Estos ingresos son

destinados a pagar impuestos directos, a ahorrar, a realizar transferencias a

otras instituciones, y al consumo de bienes. La demanda de consumo privado se

deriva de la maximización de una función de utilidad de tipo Cobb-Douglas. El gobierno recauda a través de impuestos a

los hogares, a la actividad, a las ventas, y al comercio exterior, y recibe

transferencias del resto del mundo. Luego, utiliza estos ingresos para comprar

bienes para su consumo, realizar transferencias a los hogares y ahorrar.

IV.4. Comercio

Internacional

Como ya se ha

mencionado, se modela una economía pequeña, de modo que los precios

internacionales están dados. Como es usual en la literatura, siguiendo a Armington (1969), se asume sustitución imperfecta entre

bienes que difieren según su origen, de modo que la demanda de importaciones

surge de una función CES que combina bienes domésticos e importados. Mientras

tanto, la oferta de exportaciones se modela simétricamente a partir de una

función CET (Elasticidad de Transformación Constante), la cual refleja el hecho

de que los productores deciden destinar su producción al mercado doméstico o

exportarla en función de los precios relativos.

IV.5. Reglas de Cierre

Finalmente, el modelo requiere la especificación de las reglas de cierre para tres balances macroeconómicos: el gobierno, el ahorro y la inversión y la balanza de pagos. Al respecto, en todas las simulaciones se asume que: i) el presupuesto del gobierno se equilibra mediante cambios en el ahorro público real; ii) la inversión se determina endógenamente según el nivel de ahorro; y iii) el ahorro del resto del mundo es exógeno (medido en moneda del resto del mundo), de modo que el tipo de cambio real varía endógenamente para igualar entradas y salidas de divisas. El numerario del modelo es el índice de precios al consumidor.

V. Calibración

Para la calibración del modelo se

utiliza la SAM de Colombia en el año 2016 (Cicowiez,

2019), que incluye 10 sectores, 10 productos, factor capital, factor trabajo, 1

hogar representativo y otras cuentas (gobierno, ahorro e inversión, y el resto

del mundo). Mediante el uso de la GEIH (DANE), el factor trabajo es desagregado

en tres categorías, de acuerdo a su nivel de calificación.

V.1. Descripción del año

base

A continuación, se describen

aspectos de la economía colombiana que son claves para el análisis de nuestras

simulaciones. Una descripción más extensiva es dejada en el Apéndice D, con el

fin de facilitar la exposición. La estructura sectorial6 se muestra

en la Tabla 1 incluyendo: participaciones en el valor agregado, en la

producción, en la masa salarial, en las exportaciones y en las importaciones,

así como la separación de la oferta doméstica entre exportaciones y ventas

domésticas, y de la demanda doméstica entre importaciones y producción

doméstica. Por ejemplo, el sector minero representa el 32.84% del total

exportado (64.36% de su producción). Sin embargo, en términos de valor

agregado, dicho sector solo es una décima parte (4.40%) de lo que representa el

sector de otros servicios (44.95%), que es el principal creador de valor

agregado. Asimismo, se destaca la importancia del sector de otros servicios en

la masa salarial (45.03%). Mientras tanto, los sectores de maquinaria y otras

manufacturas tienen las mayores participaciones en el total de importaciones,

aunque solo el primero tiene una alta participación en su consumo (72.22%).

Por otro lado, en la Tabla 2 se

reporta la estructura de la demanda sectorial, la cual está dada,

principalmente, por el consumo intermedio (41.87%) y el consumo privado

(33.04%). Entre aquellos sectores cuya producción se destina en mayor medida al

consumo intermedio se destacan la refinación de petróleo (71.79 %), el

transporte (54.38%), el agro (53.56 %), y otras manufacturas (52.32 %). El

sector minero es aquel con la mayor demanda sesgada hacia el mercado externo,

ya que las exportaciones representan un 60.94% de sus ventas, seguido de lejos

por refinación de petróleo (13.11%) y otras manufacturas (12.60%). Por otro

lado, otras industrias y maquinaria destinan una alta proporción de sus ventas

a la inversión (61.17 y 45.21%, respectivamente).

Tabla 1.

Estructura sectorial (%). Año base

Fuente: Elaboración propia en base a

la SAM 2016 (Cicowiez, 2019).Notas: VAshr = participación sector en total valor agregado; PRDshr = participación sector en total valor bruto

producción; EMPshr = participación sector en total de

masa salarial; EXPshr = participación sector en total

exportaciones; EXP-OUTshr = participación

exportaciones en producción; IMPshr = participación

sector en total importaciones; IMP-DEPshr =

participación importaciones en consumo.

Fuente: Elaboración propia en base a

la SAM 2016 (Cicowiez, 2019).Notas: VAshr = participación sector en total valor agregado; PRDshr = participación sector en total valor bruto

producción; EMPshr = participación sector en total de

masa salarial; EXPshr = participación sector en total

exportaciones; EXP-OUTshr = participación

exportaciones en producción; IMPshr = participación

sector en total importaciones; IMP-DEPshr =

participación importaciones en consumo.

Tabla 2.

Estructura de la Demanda (%). Año base

Fuente: Elaboración propia en base a

la SAM 2016 (Cicowiez, 2019).

Fuente: Elaboración propia en base a

la SAM 2016 (Cicowiez, 2019).

Como ya fue mencionado, el factor trabajo es desagregado en función de su nivel de calificación, mediante el uso de la GEIH (DANE). Al respecto, en la Tabla 3 se muestra la participación de cada nivel de calificación en el total de empleados, por sector de actividad. El sector más empleo-intensivo7 en trabajo calificado es la administración pública. Una amplia mayoría de sectores son empleo-intensivos en trabajo semi-calificados: industria alimenticia, refinación de petróleo, maquinaria, transporte, otras manufacturas y servicios. Mientras tanto, los sectores agro, minería y otras industrias son intensivos en trabajo no calificado.

Complementariamente, en la Tabla 4 se reporta el salario horario promedio de cada categoría de trabajo, por sector. En promedio, la administración pública paga los salarios más altos para los trabajadores no calificados, mientras que queda en segundo lugar respecto a los semi-calificados y los calificados, ya que, el salario más alto se encuentra en el sector minero para ambos niveles de calificación. Mientras tanto, el agro tiene los salarios horarios más bajos para los no calificados y los semi-calificados, mientras que, para los calificados, el salario promedio más bajo se encuentra en el sector de comercio y transporte.

Tabla 3.

Participación de cada nivel de calificación en el total sectorial de

empleados

Fuente: Elaboración propia en base a

GEIH 2016.

Fuente: Elaboración propia en base a

GEIH 2016.

Tabla 4.

Salario Horario Promedio de cada nivel de calificación, por sector

Fuente: Elaboración propia en base a

GEIH 2016 y FMI.Notas: El salario horario está expresado en pesos

colombianos constantes deflactados por IPC (100 = enero de 2016).

Fuente: Elaboración propia en base a

GEIH 2016 y FMI.Notas: El salario horario está expresado en pesos

colombianos constantes deflactados por IPC (100 = enero de 2016).

Finalmente, se calculan las

participaciones de cada categoría de trabajo en la masa salarial que, de

acuerdo a la GEIH, genera cada sector productivo. Estas participaciones son

aplicadas a las filas y columnas de la SAM que corresponden al factor trabajo

para desagregarlo. Luego, es posible obtener la composición factorial del valor

agregado, que se presenta en la Tabla 5. En lo que resta del paper, las referencias a intensidad factorial se hacen con

respecto a esta tabla. En términos de pagos a los factores, los sectores más

intensivos en trabajo (columna 1) son la administración pública (84.92%) y el

agro (57.74%); mientras que aquellos más intensivos en capital (columna 5) son

la refinación de petróleo (80.73%), minería (75.82 %), alimentos (62.54%) y

otras manufacturas (60.74%). El resto de los sectores utiliza proporciones

similares de ambos factores. En las columnas 2-4 se desagregan los pagos al

trabajo, por nivel de calificación. Entre paréntesis se reportan las

participaciones de cada categoría en la masa salarial sectorial. De aquí se

destacan diversas observaciones. Los sectores de administración pública, otros

servicios, y minería destinan una alta proporción de los pagos al factor

trabajo al empleo calificado (63.0%, 51.7%, y 42.2%, respectivamente). A pesar

de que el sector minero emplea intensivamente trabajo no calificado (Tabla 3),

dicha categoría es la menor en porcentaje de pagos al trabajo de dicho sector

(24.2%). El resto de los sectores, en general, destinan una mayor proporción de

los pagos al trabajo a semi-calificados.

Tabla 5.

Composición Factorial del Valor Agregado (%). Año

base

Fuente: Elaboración propia en base a la SAM 2016 (Cicowiez, 2019).

Fuente: Elaboración propia en base a la SAM 2016 (Cicowiez, 2019).

V.2. Elasticidades y análisis de sensibilidad

La calibración, además, requiere

otros datos complementarios, como diversas

elasticidades, que son un determinante fundamental de los resultados. Nuestro

modelo requiere valores para: i) elasticidad-desempleo

del salario de cada categoría de trabajo; ii) elasticidades de la función de

producción; iii) elasticidades de

sustitución entre compras domésticas e importaciones (Armington);

y iv) elasticidades de transformación entre ventas domésticas y exportaciones

(CET). Estos parámetros pueden ser estimados o

recopilados de la literatura. En este trabajo se opta por el segundo camino. La

sensibilidad de los resultados es evaluada a través de diferentes supuestos en

relación a la magnitud de elasticidades claves en nuestro análisis: la

elasticidad-desempleo de los salarios, y las elasticidades de sustitución de la

función de producción8. En la Tabla 6 se reportan las cuatro combinaciones

de parámetros que se utilizarán.

V.2.1.

Elasticidad-desempleo del salario de

cada categoría de trabajo

Desde el trabajo de Blanchflower et al. (1994), la literatura suele encontrar que la elasticidad de la curva de salarios es de -0.1 para un amplio rango de países (Card, 1995; Blanchflower y Oswald, 1995). Para Colombia, Arango et al. (2010) encuentran valores entre -0,083 y -0,149, que son consistentes tanto con la evidencia internacional y nacional (Sánchez y Núñez, 1998). Sin embargo, no identifican heterogeneidades en base al nivel de calificación de los trabajadores. Al respecto, es lógico esperar que la rigidez del mercado laboral difiera entre niveles de calificación. En una economía como la colombiana, además, el nivel de calificación se correlaciona con la tasa de informalidad. Según la base de datos SEDLAC, en el año 2016, la tasa de informalidad de Colombia fue de 35.5%9. Si se desagrega por nivel educativo, alcanzó el 59.5% para los de baja educación, 25.6% para los de educación media, y 6.3% para los de alto nivel educativo.

Entonces, en este trabajo se asume que la elasticidad del salario respecto al nivel de desempleo es igual a -0.1 para las tres categorías de trabajo. Como ejercicio de sensibilidad, en otro grupo de simulaciones se hipotetiza que, cuanto mayor sea la calificación, menor (en valor absoluto) será la elasticidad de los salarios respecto al desempleo. En particular, en base al rango de elasticidades estimado por Arango et al. (2010), se asume que: = -0.083, = -0.1 y = -0.149.

V.2.2.

Elasticidades de la función de producción

Como se ha explicado en la sección 4, se asume que es mayor la sustituibilidad entre los agregados de calificados-capital y semi-calificados-no calificados, que aquella entre, por un lado, el capital y los trabajadores calificados, y entre los trabajadores semi-calificados y los no calificados, por otro. En su análisis para Estados Unidos, Krusell et al. (2000) encuentran una elasticidad de 1.67 entre el capital y el trabajo no calificado, y de 0.67 entre el capital y el trabajo calificado. En el trabajo ya mencionado, Parro (2013) adopta los valores de Krusell el al. (2000), y su modelo explica la mitad del incremento de la brecha de calificación en Colombia. Recientemente, Medina et al. (2018) encuentran una elasticidad entre trabajo calificado y no calificado de 1.47 para Colombia en el período 1984-2009. En el contexto del análisis de los retornos a la educación, Manacorda et al. (2010) encuentran valores de entre 3 para la elasticidad de sustitución entre el trabajo calificado y el no calificado en América Latina. Similarmente, Galiani et al. (2007) encuentran valores entre 2 y 4. En definitiva, en este trabajo se adopta una aproximación conservadora estableciendo los valores de estas elasticidades en base a Krusell el al. (2000), de modo que: y . Sin embargo, como ejercicio de sensibilidad, en otro grupo de simulaciones se consideran elasticidades mayores siguiendo a Manacorda et al. (2010) y Galiani et al. (2017).

V.2.3. Elasticidades del comercio

internacional

Respecto a las elasticidades del comercio externo, Martín y Ramírez (2004) consideran un escenario de “elasticidades altas” en base a Light y Rutherford (2003), asumiendo que la elasticidad CET es igual 2, mientras que la elasticidad Armington asciende a 4. Sin embargo, también muestran resultados con “elasticidades medias” en base a Hernández, Prada y Ramírez (2001), pero duplican sus valores para tener en cuenta la posibilidad de que las elasticidades aumenten como resultado del tratado de libre comercio que están analizando. Light y Rutherford (2003), además, se refieren a un escenario de “elasticidades bajas” en el que ambas elasticidades son iguales 2. Los mismos valores son elegidos por Gracia y Zuleta (2005), quienes lo denominan “el escenario realista de elasticidades bajas”. La misma estrategia es elegida por Vaughan Caro (2005). En este trabajo se toma un enfoque conservador respecto de los escenarios de “elasticidad altas” que suele considerar la literatura y se le asigna un valor de 2 tanto a las elasticidades CET como Armington10.

VI. Simulaciones y resultados

Se utiliza el modelo de CGE descripto en la sección 4 para evaluar el efecto aislado de un incremento de la fuerza laboral asociado a la inmigración venezolana que se incorpora a la PEA de Colombia de 2016. En base a la información de la Tabla A.5, en el escenario 1 se simula el influjo acumulado de migrantes entre 2017 y 2019 (3.45% de la PEA de 2016). Desagregándolo por nivel de calificación, este shock representa un aumento de 2.72% de no calificados, 4.34% de semi-calificados y 2.94% de calificados.

En el escenario 2, además del shock de oferta laboral, se considera un cambio en la cuenta de transferencia del resto del mundo a los hogares, asociado al envío de remesas de los migrantes. Según el Banco Mundial (2018), el envío promedio actual de remesas por venezolano es de USD 30 por mes, de modo que el envío anual de los 794,214 inmigrantes venezolanos sumaría USD 286 millones (0.87 billones de pesos, al tipo de cambio de 201611).

Junto con los shocks anteriores, en

el escenario 3 se simulan ciertas respuestas de

política y ayuda internacional. Para ello, se consideran las estimaciones del

costo fiscal del fenómeno migratorio en Colombia realizadas por el Banco

Mundial (2018) en base a supuestos del DNP. Dichas estimaciones sugieren que se

requerirá entre 0.26% y 0.41% del PIB para que la población migrante elegible

tenga acceso a servicios públicos en un nivel similar al de la población local

en el corto plazo. Según el PBI de 2016, esto representaría entre 2.33 y 3.54

billones de pesos. Al respecto, aquí se considera el límite inferior de este

rango (0.26% del PBI), que corresponde al costo de provisión de servicios

parciales a la población migrante. Por otro lado, según el Banco Mundial

(2018), a junio de 2018 se habían gestionado USD 84 millones de ayuda

internacional para responder a la inmigración en Colombia. Sin embargo, solo se

ejecutaron USD 4 millones debido a demoras en los desembolsos y problemas

logísticos. Más aun, la mayoría de recursos se ejecutaron a través de ONG. Al

respecto, en el escenario 3, además de los shocks de los escenarios 1 y 2, y el

shock de gasto público recién discutido, se considera que los USD 4 millones

(0.012 billones de pesos) se transfieren al

hogar del modelo. A modo de resumen, en la Tabla 7 se especifican los

tres escenarios.

Tabla 7.

Definición de escenarios

Fuente: Elaboración propia. Valores monetarios expresados en

pesos colombianos. La desagregación del paquete fiscal se obtiene de Banco

Mundial (2018, Página 121).

Fuente: Elaboración propia. Valores monetarios expresados en

pesos colombianos. La desagregación del paquete fiscal se obtiene de Banco

Mundial (2018, Página 121).

Brevemente, una intuición de los

efectos es como sigue. El shock de oferta tiene un impacto directo sobre el

mercado laboral abaratando relativamente el factor trabajo, lo que induce un

aumento de su demanda relativa (efecto

sustitución). A su vez, el abaratamiento de costos induce un efecto escala de modo que la demanda de

factores que son complementos brutos

se incrementa, mientras que cae la de aquellos sustitutos brutos. Los impactos dependerán también de las rigideces

en los mercados respectivos. Dado que los mercados laborales son modelados

mediante curvas de salario, esto depende de la magnitud de la

elasticidad-desempleo del salario real. Cuanto más

pequeña (en valor absoluto) sea esta elasticidad, mayor será el peso del ajuste

que recaiga sobre el nivel de empleo, mientras que los salarios reales

reaccionarán poco.

En una economía abierta, el

incremento de la abundancia relativa y el consecuente abaratamiento relativo de

un factor, expanden la frontera de posibilidades de producción de forma sesgada

hacia la producción de aquellos sectores que usan intensivamente dicho factor.

Sin embargo, el ajuste de la estructura productiva está limitado por la

presencia de rigideces, como la inmovilidad de factores productivos y una

estructura productiva poco diversificada.

Los cambios en las remuneraciones reales de los factores productivos afectan los ingresos de los propietarios de dichos factores, su poder de compra y por ende el consumo, el ahorro, la inversión y otros componentes del PBI. A su vez, estos cambios en el nivel general de ingresos y de actividad económica afectan la recaudación impositiva, mientras que el impacto en el gasto público depende en gran medida de las respuestas de política. El efecto esperado sobre el nivel de precios es ambiguo y depende, en gran medida, de cómo se vean afectadas la oferta y la demanda agregada.

Los impactos sobre la balanza comercial determinan la variación del tipo de cambio requerida para ajustar las cuentas externas. En el caso en el que, además, se considere un shock de remesas hacia el exterior, una mayor suba del tipo de cambio real será necesaria para su corrección. Finalmente, la ayuda internacional transferida al hogar del modelo, relaja su restricción presupuestaria, expandiendo su capacidad de ahorro y de gasto.

Es necesario tener en cuenta que el

modelo utilizado es incapaz de analizar todos los mecanismos a través de los

cuales la migración potencialmente puede afectar a la economía del país

receptor. Por ejemplo, el modelo no captura cambios en la tasa de participación

de los nativos, o los efectos diferenciales sobre la productividad o sobre la

recaudación fiscal como consecuencia de la incorporación de migrantes con

diferentes niveles de calificación. Aun así, el modelo permite analizar

impactos sectoriales y, a nivel agregado, efectos sobre los salarios, el

desempleo, la brecha salarial de calificación, el PBI, y el bienestar, entre

otros.

VI.1. Resultados

En esta sección se resumen los

resultados de las simulaciones de los tres escenarios. Para facilitar la

exposición, aquí se reportan los resultados de la SIM 1 (ver Tabla 6) para los

tres escenarios descriptos en la Tabla 7, mientras se deja en el Apéndice D los

resultados del resto de las simulaciones. En la Tabla 8 se muestran los

impactos en el mercado laboral, el PBI y sus componentes, el presupuesto del

gobierno y el bienestar. Los resultados no difieren entre escenarios, de modo

que se describen en términos generales, excepto que haya un cambio diferencial.

Probablemente, esto ocurre porque algunos de los shocks de los escenarios 2 y 3

no representan cambios significativos en magnitud. Por ejemplo, el shock de

remesas representa solo el 0.09% del ingreso total del hogar en el año base,

mientras que la ayuda internacional el 0.001%. Por el contrario, el shock de

gasto público es un incremento de aproximadamente 2% en el gasto de consumo del

gobierno. De todos modos, todos estos shocks son importantes en sí mismos y

tienen relevancia de política.

Respecto al mercado laboral, la tasa

de desempleo aumenta en los tres escenarios, aunque los cambios son modestos,

mientras que se evidencian caídas importantes en los salarios reales. Los

impactos en el segmento de no calificados son relativamente menores,

probablemente debido a que este grupo experimentó el menor shock de oferta, pero

también por su alta participación en el valor agregado de sectores que se

expanden fuertemente como el agro y otras industrias (ver Tabla 9). Además,

dado que la caída en los salarios reales es mayor para calificados y semi-calificados, las brechas de calificación caen.

En conjunto, el aumento en el desempleo y la caída en los salarios reales afectan negativamente el ingreso de los hogares. Sin embargo, estos cambios se evidencian en un marco de expansión de la PEA y del empleo, lo cual opera en el sentido opuesto. Además, la remuneración al capital crece en términos reales en todos los sectores a excepción de la administración pública, que es altamente intensiva en trabajo (ver Tabla D.2 del Apéndice D). En definitiva, el ingreso disponible de los hogares se incrementa, lo que se evidencia, por ejemplo, en el mayor consumo privado y la mayor recaudación del impuesto directo.

La intervención del gobierno mediante el shock de gasto público pareciera favorecer al segmento de trabajadores calificados, cuyo salario real cae menos y su empleo crece más en el escenario 3. Mientras tanto, la caída del salario real de no calificados es mayor, y el aumento del empleo es menor. Esto es esperable ya que el gasto público aumenta en mayor medida en el sector de otros servicios, que es intensivo en trabajo calificado.

Dado que el modelo es estático, es

posible medir el cambio en el bienestar mediante las variaciones en los precios

y el ingreso en base a la definición de la variación equivalente (EV)12. La

EV refiere al ingreso monetario adicional necesario para que el hogar goce del

mismo bienestar en la situación post shock, a los precios iniciales. Se

encuentra que el bienestar aumenta en todos los escenarios simulados.

Respecto a los agregados macro, la absorción crece en todos los escenarios de la mano del consumo privado y la inversión, esta última como resultado de un mayor ahorro agregado. En el escenario 3, el aumento exógeno del gasto público desplaza el gasto en inversión, mientras la ayuda internacional impulsa el consumo privado. Las exportaciones crecen más que las importaciones, de modo que el saldo comercial mejora, pero sigue siendo negativo. Esto está asociado con una depreciación real en todos los escenarios, que implica un aumento tanto de los precios de exportación, desincentivando las ventas domésticas, como del costo de las importaciones. Dicha depreciación es mayor en el escenario 2, que considera un aumento de las remesas hacia el resto del mundo. En el escenario 3, la mejora en el saldo comercial es menor, ya que las exportaciones se expanden menos y las importaciones crecen más. El crecimiento del PBI es prácticamente igual en los tres escenarios.

En relación a las cuentas públicas, el aumento del nivel de actividad, del ingreso de los hogares, y de la demanda de importaciones se traduce en un incremento de la recaudación. Como consecuencia de la especificación del modelo, los gastos del gobierno no varían en términos reales en los escenarios 1 y 2, de modo que la suba de la recaudación se refleja en un aumento del ahorro público (disminución de la deuda pública). En el escenario 3, donde hay una suba exógena del gasto público, la deuda pública crece.

Tabla 8.

Efectos sobre el Mercado Laboral y Agregados Macro. SIM 1

Fuente: Elaboración propia.Notas: El escenario 1 considera un

aumento de la oferta laboral de: 2.72% para no calificados, 4.34% de semicalificados y de 2.94% para calificados. El escenario

2, además del shock del escenario 1, incluye un aumento de 0.87 billones de

pesos de transferencias de los hogares al resto del mundo (remesas). El

escenario 3, además de los shocks anteriores, considera un aumento de gasto

público de 2.33 billones de pesos y un aumento de transferencias del resto del

mundo a los hogares (ayuda internacional) por 0.012 billones de pesos. Todos

los escenarios son simulados con el set de parámetros libres correspondientes a

la simulación 1 (ver Tabla 6). La EV es expresada en billones de pesos.

Fuente: Elaboración propia.Notas: El escenario 1 considera un

aumento de la oferta laboral de: 2.72% para no calificados, 4.34% de semicalificados y de 2.94% para calificados. El escenario

2, además del shock del escenario 1, incluye un aumento de 0.87 billones de

pesos de transferencias de los hogares al resto del mundo (remesas). El

escenario 3, además de los shocks anteriores, considera un aumento de gasto

público de 2.33 billones de pesos y un aumento de transferencias del resto del

mundo a los hogares (ayuda internacional) por 0.012 billones de pesos. Todos

los escenarios son simulados con el set de parámetros libres correspondientes a

la simulación 1 (ver Tabla 6). La EV es expresada en billones de pesos.

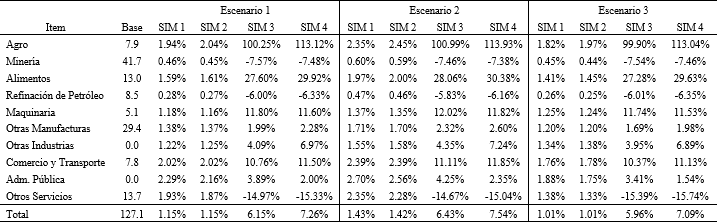

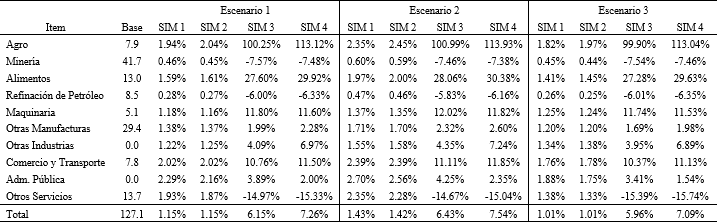

Avanzando con el análisis sectorial,

en la Tabla 9 se reporta el cambio, en términos reales, en el producto, las

exportaciones, las importaciones y las ventas domésticas. Todos los sectores

expanden su producto, pero en mayor medida agro, alimentos, maquinaria, otras

manufacturas, otras industrias, otros servicios y transporte. Además, del

abaratamiento de costos, la producción se ve dinamizada por un mayor consumo

tanto intermedio como privado, efecto que es particularmente mayor en agro,

alimentos, refinación de petróleo, otras manufacturas, transporte y otros

servicios. Además, la demanda de inversión impulsa el crecimiento de sectores

como maquinaria y otras industrias. En línea con el crecimiento real de la

producción, todos los sectores evidencian un incremento real de las

exportaciones en los tres escenarios. Este aumento fue mayor en aquellos

sectores relativamente intensivos en trabajo, como el agro, comercio y otros

servicios. Análogamente, se expanden fuertemente las importaciones de minería,

refinación de petróleo, maquinaria y otras industrias. En el escenario 2, la mayor

depreciación cambiaria se asocia con la caída de las importaciones de algunos

sectores. Las ventas domésticas de todos los sectores se incrementan en los

tres escenarios.

Finalmente, la evaluación de la sensibilidad de los resultados se realiza a través de la inspección de las tablas presentadas en el Apéndice D. Respecto al mercado laboral (Tablas D.1 y D.2), las tasas de desempleo aumentan en todas las simulaciones, y en mayor medida en aquellas donde se consideran mayores elasticidades de sustitución entre factores productivos (SIM 3 y 4). Cuando se diferencian las elasticidades-desempleo del salario real entre categorías de trabajo, se tiene que el aumento en el desempleo es mayor (menor) para aquellos segmentos más rígidos (flexibles). Por ejemplo, en las SIM 2 y 4, donde se asume que la elasticidad desempleo del salario real de los trabajadores no calificados es mayor, el aumento en la tasa de desempleo es menor que en las SIM 1 y 3, respectivamente, ya que parte del impacto es absorbido por mayores caídas en los salarios. Lo contrario ocurre para los trabajadores calificados, cuyo segmento se asume que es más rígido en las SIM 2 y 4, de modo que un mayor peso del ajuste recae en los niveles de empleo, respecto a las SIM 1 y 3, respectivamente.

Por otro lado, en las SIM 3 y 4, el aumento en la tasa de desempleo y la caída en los salarios reales de los trabajadores semi-calificados son significativamente menores que las de los otros segmentos. Esto sugiere que, cuando se consideran mayores elasticidades de sustitución factorial, el empleo semi-calificados tiende a crecer más (caer menos) antes aumentos (disminuciones) en el nivel de producción, que el resto de las categorías de trabajo, lo que podría obedecer a la alta participación en el valor agregado que representa en una amplia mayoría de sectores (Tabla 5).

El crecimiento del PBI y del bienestar es mayor en escenarios con mayores elasticidades de sustitución, no siendo tan diferentes entre casos con diferentes elasticidades salario-desempleo (Tablas D.3 y D.4). Esto sugiere que cuanto más flexible sea la economía asignando recursos en la producción, mayores ganancias (menores pérdidas) experimentará ante un shock positivo (negativo). Respecto a las cuentas públicas, cuanto mayores son las elasticidades de sustitución, mayores son las ganancias reales en términos de ingresos fiscales (Tabla D.5).

Respecto a los impactos sectoriales (Tablas D.6-D.9), nuevamente, las mayores diferencias se encuentran en las SIM 3 y 4, que consideran elasticidades de sustitución factorial más grandes. En esos casos, el ajuste de la estructura productiva hacia sectores que usan intensivamente trabajo es más pronunciado, de modo que se expanden fuertemente (tanto en términos de producto como de exportaciones netas) sectores como el agro y alimentos, mientras caen minería, refinación de petróleo, otras industrias y otros servicios.

En resumen, el análisis de la sensibilidad de los resultados sugiere que los hallazgos principales son robustos, en particular, en relación a su interpretación cualitativa. La consideración de elasticidades de sustitución factorial mayores induce un aumento en valor absoluto de los cambios, pero las intuiciones básicas se mantienen. En este sentido, consideramos que es aconsejable ser prudente con la elección de dichas elasticidades, acorde con un proceso de ajuste de corto plazo, de modo que nuestros resultados preferidos son aquellos que corresponden al set de parámetros libres más conservadores.

Tabla 9.

Impactos Sectoriales. Simulación 1 (cambio % respecto a base)

Fuente: Elaboración propia.Notas: El escenario 1 considera un aumento de la oferta laboral de: 2.72% para no calificados, 4.34% de semicalificados y de 2.94% para calificados. El escenario 2, además del shock del escenario 1, incluye un aumento de 0.87 billones de pesos de transferencias de los hogares al resto del mundo (remesas). El escenario 3, además de los shocks anteriores, considera un aumento de gasto público de 2.33 billones de pesos y un aumento de transferencias del resto del mundo a los hogares (ayuda internacional) por 0.012 billones de pesos. Todos los escenarios son simulados con el set de parámetros libres correspondientes a la simulación 1 (ver Tabla 6).

Fuente: Elaboración propia.Notas: El escenario 1 considera un aumento de la oferta laboral de: 2.72% para no calificados, 4.34% de semicalificados y de 2.94% para calificados. El escenario 2, además del shock del escenario 1, incluye un aumento de 0.87 billones de pesos de transferencias de los hogares al resto del mundo (remesas). El escenario 3, además de los shocks anteriores, considera un aumento de gasto público de 2.33 billones de pesos y un aumento de transferencias del resto del mundo a los hogares (ayuda internacional) por 0.012 billones de pesos. Todos los escenarios son simulados con el set de parámetros libres correspondientes a la simulación 1 (ver Tabla 6).

VI.2.

Robustez respecto del shock de oferta

Finalmente, como

análisis de robustez adicional se considera el hecho de que los episodios de

migración forzada suelen estar asociados a la imposibilidad de los migrantes de

acreditar sus estudios en el país receptor. Si esto fuera así, aun teniendo un

alto nivel de calificación, los trabajadores migrantes deberían optar por

trabajos de baja calificación. En otras palabras, la distribución del shock de

oferta laboral de los escenarios 1-3 podría estar sobreestimando los

incrementos para calificados y semi-calificados, mientras

que subestimaría el shock para los no calificados13. Al

respecto, como ejercicio de robustez, se repiten los escenarios 1-3 pero

considerando que los 794,214 migrantes venezolanos se adicionan a la oferta

laboral de no calificados, lo que representa un aumento de 8.1% sobre la PEA de

dicho segmento en el año 201614.

Los resultados se presentan en las Tablas 10 y 11.

Las principales diferencias con respecto a los resultados de los escenarios 1-3 se encuentran en el mercado laboral. Al respecto, el incremento del empleo de no calificados casi duplica al de los escenarios 1-3, mientras que lo contrario ocurre para semi-calificados y calificados. Asimismo, aunque los cambios siguen siendo modestos, también es algo mayor el incremento del desempleo de no calificados, pero el desempleo de los semi-calificados cae, lo cual está en parte relacionado con la complementariedad entre estas categorías de trabajo. Finalmente, los salarios de los no calificados sufren sustanciales caídas mientras que, a diferencia de los escenarios 1-3, el salario de calificados y semi-calificados sube. En consecuencia, las brechas de calificación se incrementan.

Los impactos sobre el resto de los indicadores son análogos a los de los escenarios 1-3, aunque algo menores en magnitud. Por ejemplo, el PBI crece 0.22 puntos porcentuales menos que en los escenarios en donde los trabajadores pueden acreditar sus estudios. El crecimiento del producto y las exportaciones netas de sectores altamente intensivos en trabajo no calificado es mayor (por ejemplo, agro, alimentos y otras industrias). Por el contrario, el modesto crecimiento en el producto de refinación de petróleo se asocia con una caída en sus exportaciones y un incremento de sus importaciones. Nuevamente, en el escenario 5, la mayor depreciación cambiaria induce en algunos sectores la caída de sus importaciones.

Tabla 10

Efectos sobre el Mercado Laboral y Agregados Macro. SIM

1

Fuente: Elaboración

propia.Notas: El escenario 4

considera un aumento de la oferta laboral de: 8.1% para no calificados. El

escenario 5, además del shock del escenario 4, incluye un aumento de 0.87

billones de pesos de transferencias de los hogares al resto del mundo

(remesas). El escenario 6, además de los shocks anteriores, considera un

aumento de gasto público de 2.33 billones de pesos y un aumento de

transferencias del resto del mundo a los hogares (ayuda internacional) por

0.012 billones de pesos. Todos los escenarios son simulados con el set de

parámetros libres correspondientes a la simulación 1 (ver Tabla 6). La EV es

expresada en billones de pesos.

Fuente: Elaboración

propia.Notas: El escenario 4

considera un aumento de la oferta laboral de: 8.1% para no calificados. El

escenario 5, además del shock del escenario 4, incluye un aumento de 0.87

billones de pesos de transferencias de los hogares al resto del mundo

(remesas). El escenario 6, además de los shocks anteriores, considera un

aumento de gasto público de 2.33 billones de pesos y un aumento de

transferencias del resto del mundo a los hogares (ayuda internacional) por

0.012 billones de pesos. Todos los escenarios son simulados con el set de

parámetros libres correspondientes a la simulación 1 (ver Tabla 6). La EV es

expresada en billones de pesos.

Tabla 11.

Impactos Sectoriales. Simulación 1 (cambio % respecto a

base)

Fuente: Elaboración

propia.Notas: El escenario 4 considera un aumento de la

oferta laboral de: 8.1% para no calificados. El escenario 5, además del shock

del escenario 4, incluye un aumento de 0.87 billones de pesos de transferencias

de los hogares al resto del mundo (remesas). El escenario 6, además de los

shocks anteriores, considera un aumento de gasto público de 2.33 billones de

pesos y un aumento de transferencias del resto del mundo a los hogares (ayuda

internacional) por 0.012 billones de pesos. Todos los escenarios son simulados

con el set de parámetros libres correspondientes a la simulación 1 (ver Tabla

6).

Fuente: Elaboración

propia.Notas: El escenario 4 considera un aumento de la

oferta laboral de: 8.1% para no calificados. El escenario 5, además del shock

del escenario 4, incluye un aumento de 0.87 billones de pesos de transferencias

de los hogares al resto del mundo (remesas). El escenario 6, además de los

shocks anteriores, considera un aumento de gasto público de 2.33 billones de

pesos y un aumento de transferencias del resto del mundo a los hogares (ayuda

internacional) por 0.012 billones de pesos. Todos los escenarios son simulados

con el set de parámetros libres correspondientes a la simulación 1 (ver Tabla

6).

VII. Conclusiones

Colombia es el mayor receptor de migrantes que abandonan Venezuela debido a la severa crisis que se agudizó en los últimos años. Este influjo masivo se aceleró fuertemente desde agosto de 2016, cuando se levantó el bloqueo de las fronteras luego de estar cerradas durante un año. Actualmente, se estima que cerca de 2 millones de venezolanos han ingresado a Colombia entre 2015 y 2019.

En consecuencia, han emergido serias preocupaciones acerca del impacto de tamaña migración sobre la economía colombiana. Al respecto, este paper sigue un enfoque diferente al de la extensa literatura que analiza los impactos de la inmigración en las economías receptoras a través de estimaciones de forma reducida de salarios y empleo. A pesar de que dichos trabajos proveen evidencia útil acerca de los efectos directos en el mercado laboral, no tienen en cuenta la multiplicidad de efectos de equilibrio general.

El presente trabajo contribuye al análisis de dichos efectos mediante simulaciones en un modelo de CGE, haciendo foco en la caracterización de los inmigrantes en función de su nivel de calificación. A diferencia de otros fenómenos migratorios masivos, este tiene la particularidad de que existe una relativa homogeneidad cultural entre las poblaciones de origen y de destino. Entonces, es razonable suponer sustitución perfecta entre estos grupos, mientras se divide a los trabajadores en categorías imperfectamente sustitutas, por su nivel de calificación.

Diferentes escenarios contrafácticos asociados al shock migratorio son considerados, evaluando impactos sectoriales y a nivel agregado. Además del shock de oferta laboral, se simulan cambios en la cuenta de remesas de la balanza de pagos, intervenciones de política y ayuda internacional. El modelo es calibrado mediante una SAM actualizada y encuestas de hogares.

Los principales resultados son los siguientes. A pesar de la caída en los salarios reales y el aumento del desempleo, la migración tiende a aumentar el nivel general de ingresos, la actividad económica, y la recaudación impositiva. Asimismo, el mayor nivel de ahorro agregado financia un incremento en la inversión. El bienestar, medido por la variación equivalente, aumenta. El aumento de gasto público simulado en respuesta al shock migratorio tiende a favorecer más al segmento de trabajadores calificados, ya que expande la demanda de sectores intensivos en dicho factor. Sin embargo, el modelo es incapaz de medir los beneficios que se deducen del consumo de bienes como educación, salud, vivienda, etc., de modo que es esperable que estas políticas sean una herramienta crucial para responder al flujo migratorio. Mientras tanto, la ayuda internacional relaja la restricción presupuestaria de los hogares, expandiendo el consumo privado. Las ganancias agregadas y sectoriales son menores en un escenario donde los migrantes no logran acreditar sus estudios y todo el influjo se incorpora al segmento no calificado del mercado laboral. Además, en dicho escenario, la desigualdad, medida por las brechas salariales de calificación, se incrementa.

Estos hallazgos son consistentes con la evidencia existente sobre los impactos de flujos migratorios masivos y con evaluaciones sobre los impactos del fenómeno migratorio de venezolanos hacia Colombia. Si bien los resultados dependen fuertemente de la modelización y los datos utilizados, pueden ser interpretados como un indicador cualitativo de la dirección y la magnitud de los efectos, y servir como base en el diseño de políticas orientadas a mitigar los efectos adversos y aprovechar las externalidades positivas de la migración.

Agradecimientos

Agradezco especialmente a

Martín Cicowiez y a Jorge Carrera por su valiosa guía

y apoyo en el proceso de elaboración de este trabajo, y a Gonzalo Nocetti Perez, quien leyó una

versión borrador de este artículo. Además, agradezco a dos referís anónimos,

cuyos comentarios y recomendaciones enriquecieron sustancialmente este trabajo.

Finalmente, agradezco el financiamiento provisto por la Universidad Nacional de

La Plata. Cualquier error es de mi entera responsabilidad.

Referencias

Arango L. E., N. Obando y C. E. Posada, (2010). Sensibilidad de los salarios al desempleo regional en Colombia: nuevas estimaciones de la curva de salarios, Borradores de Economía 006829, Banco de la República.

Armington, P. (1969). A theory of demand for products distinguished by place of production. IMF Staff Papers, 16(1), 159 – 176.

Banco Mundial. (2018). Migración desde Venezuela a Colombia: Impactos y Estrategia de Respuesta en el Corto y Mediano Plazo. World Bank, Colombia. © World Bank.

Blanchflower, D. G. y A. J. Oswald (1994). The Wage Curve. MIT Press. Cambridge, MA.

Blanchflower, D., y Oswald, A. J. (1995). An introduction to the wage curve. Journal of Economic Perspectives, 9(3), 153-167.

Blanchflower, D. G., Oswald, A. J. y Sanfey, P. (1996). Wages, profits, and rent-sharing. Quarterly Journal of Economics, 111(1), 227-251.

Blanchflower D. G., Saleheen J. and Shadforth C. (2007). The impact of recent migration from Eastern Europe on the UK economy. Research paper based on a speech given at the Cambridgeshire Chamber of Commerce, UK, 4 January 2007.

Borjas, G. (2003). The labor demand curve is downward sloping: reexamining the impact of immigration on the labor market. The Quarterly Journal of Economics, 118(4), 1335–74.

Botero J. A. y ANDI (2011). Un modelo de Equilibrio General Computable para Colombia. ANDI-CIDE

Brucker, H. y Koglhaas, M. (2004). International Migration to Germany: A CGE-Analysis of Labour Market Impact, working paper presented at the 7th annual conference on global economic analysis, Washington.

Bussolo, M. y J. Lay (2003). Globalisation and Poverty Changes in Colombia. OECD Development Centre Working Papers, No. 226, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/652528552076.

Bussolo, M., Roland-Holst, D., y Van der Mensbrugghe, D. (1998). The Technical Specification of Fedesarrollo’s Long Run General Equilibrium Model. Serie Documentos de Trabajo, Nro. 4, marzo, Fedesarrollo.

Card, D. (1990). The impact of the Mariel boatlift on the Miami labor market. ILR Review, 43(2), 245-257.

Card, D. (1995). The wage curve: a review. Journal of Economic Literature, 33 (2), 285-299.

Caruso G., C. Gomez Canon y V. Mueller (2019). Spillover effects of the Venezuelan crisis: migration impacts in Colombia, Oxford Economic Papers, gpz072.

Cicowiez, M. (2019). Una Matriz de Contabilidad para Colombia 2016. Unpublished.

Correa Giraldo M. y J. A. Botero García (2018), Fiscal Policy and Inequality in a CGE Model for Colombia, Presented at the 21st Annual Conference on Global Economic Analysis, Cartagena, Colombia.

Devarajan, S. y S. Robinson, (2005). The influence of Computable General Equilibrium Models on Policy. In T. Kehoe, T. Srinivasan y J. Whalley (eds.), Frontiers in Applied General Equilibrium Modeling. Cambridge, MA: Cambridge University Press.

Dustman C., Fabri F. y Preston I. (2005). The impact of immigration on the British labour market. Economic Journal, 115(507), F324–F341.

Dustmann, C., Glitz, A. y Frattini, T. (2008). The labour market impact of immigration. Oxford Review of Economic Policy, 24(3) 477–494.

Dustmann, C., Frattini, T., Halls, C. (2010). Assessing the Fiscal Costs and Benefits of A8 Migration to the UK. Fiscal Studies, 31(1), 1-41.

Escobar-Espinoza, A. A., Guevara-Castañeda, D. A., y Uribe-Veloza, M. A. (2017). Modelos Computacionales y Análisis de la Política Económica en Colombia. Panorama Económico, 25(4), 535-558.

Filipski, Mateusz J.; Tiburcio, Ernesto; Dorosh, Paul A.; Hoddinott, John F.; y Rosenbach, Gracie. (2019). Modelling the economic impact of the Rohingya Influx in Southern Bangladesh. IFPRI Discussion Paper 1819. Washington, DC: International Food Policy Research Institute (IFPRI).

Galiani, S., Cruces, G., Acosta, P. y Gasparini, L., (2017). Educational Upgrading and Returns to Skills in Latin America: Evidence from a Supply-Demand Framework. Working Paper 24015, National Bureau of Economic Research.

Gedan, B. N. (2017). Venezuelan Migration: Is the Western Hemisphere Prepared for a Refugee Crisis?. SAIS review of International Affairs, 37(2), 57-64

Gott, C. y Johnston, K. (2002), The Migrant Population in the UK: Fiscal Effects, Home Office Research, Development and Statistics Directorate, Occasional Paper no. 77, London: Home Office.

Gracia O. y Zuleta H. (2005). "The Free Trade Agreement between Colombia and USA: What can happen to Colombia?" DEGIT Conference Papers c010_023, DEGIT, Dynamics, Economic Growth, and International Trade.

Griliches, ZvI (1969). Capital-Skill Complementarity. Review of Economics and Statistics, 51(4), 465-468.

Hernández, G., Prada, S., y Ramírez, J.M. (2001). Impacto Económico del programa de Desarrollo Alternativo del Plan Colombia. Archivos de Macroeconomía, Departamento Nacional de Planeación.

Hernández, G. (2013). Una reseña de los efectos del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos. Archivos de Economía 011204, Departamento Nacional de Planeación

Human Rights Watch. (2019). Venezuela events of 2018. World report 2019. New York, NY: Author. Disponible en: https://www.hrw.org/world-report/2019/country-chapters/venezuela

Kerr P. S. y Kerr W. R., (2011). Economic Impacts of Immigration: A Survey. NBER Working Papers 16736, National Bureau of Economic Research, Inc.

Kerr, S. P. y Kerr, W. R. (2016). Immigrants Play a Disproportionate Role in American Entrepreneurship. Harvard Business Review.

Krugman P. R., M. Obstfeld, and M. J. Melitz (2018). International Economics: Theory and Policy. Eleventh Edition, Global Edition, Pearson Education Limited 2018, ISBN 10: 1-292-21487-2, SBN 13: 978-1-292-21487-0.

Krusell, P., Ohanian, L. E., Ríos‐Rull, J. V. y Violante, G. L. (2000). Capital-Skill Complementarity and Inequality: A Macroeconomic Analysis. Econometrica, 68(5), 1029-1053.

Lemos, S., y Portes, J. (2008). New Labour? The Impact of Migration from Central and Eastern European Countries on the UK Labour Market, IZA Discussion Paper No. 3756.

Light, M., y T. Rutherford (2002). A General Equilibrium Model for Tax Policy Analysis in Colombia: The MEGATAX Model. Archivos de Economía 011291, Departamento Nacional de Planeación.

Light, M., y T. Rutherford (2003). Free Trade Area of the Americas. An impact assesment for Colombia. Departamento Nacional de Planeación- Archivos de Economía, 222.

Lofgren, H., R. Harris y S. Robinson (2002). A standard computable general equilibrium model (CGE) in GAMS.

Longhi, S., Nijkamp, P. y Poot, J. (2005). A meta‐analytic assessment of the effect of immigration on wages. Journal of economic surveys, 19(3), 451-477.

López, Enrique; Ripoll, Marla; y Cepeda, Freddy. (1994). Crónicas de los Modelos de Equilibrio General en Colombia. Borradores Semanales de Economía. No. 13. Banco de la República (diciembre 1994); 65 p.

Manacorda, M., Sánchez-Páramo, C. y Schady, N. (2010). Changes in Returns to Education in Latin America: The Role of Demand and Supply of Skills. Industrial and Labor Relations Review, 63(2), 307-326.

Martín, C. P., y Ramírez, J. M. (2004). El impacto económico de un acuerdo parcial de libre comercio entre Colombia y Estados Unidos (Borradores de Economía No. 326) (p. 41). Banco de la República de Colombia.

Maystadt,

J.F., Hirvonen, K., Mabiso,

A. y Vandercasteelen, J., (2019). Impacts

of Hosting Forced Migrants

in Poor Countries. Annual Review of Resource Economics, 11, 439-459.

Medina, C. y Posso, C. (2018). Cambio técnico y polarización en el mercado laboral. Evidencia para Colombia. El trimestre económico, 85(338), 365-410.

Migración Colombia (2020). Más de un millón setecientos setenta y un mil venezolanos están radicados en Colombia, en: Comunicado Oficial de Migración Colombia (25 febrero 2020).

OECD y ILO. (2018). How Immigrants Contribute to Developing Countries’ Economies. OECD.