Introducción

Desde 2004, en toda la región del Cono Sur se ha revitalizado políticamente al sector de la Agricultura Familiar (AF) (González y Manzanal, 2019). Tanto desde el Estado como desde la academia, se le adjudica un rol como sujeto del desarrollo rural por su aporte en la producción, en la provisión de alimentos y en el arraigo rural. Esta categoría agrupa a los sujetos que se han denominado como pequeños productores, minifundistas, campesinos, chacareros, colonos, medieros, pescadores artesanales, productores familiares, productores rurales sin tierra, productores periurbanos y las comunidades de pueblos originarios, que tienen en común la predominancia del trabajo familiar. La Ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar vigente desde principios de 2015 define al agricultor familiar abarcando su amplitud, desde minifundistas hasta productores capitalizados que contratan asalariados.

En este artículo nos interesa indagar sobre esa heterogeneidad, enfocándonos en el Valle Bonaerense del Río Colorado (VBRC) porque en esta zona en los últimos años vienen creciendo algunas de las organizaciones más grandes a nivel nacional de la agricultura familiar -la rama rural del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), la Federación Nacional Campesina (FNC)- cuando allí ya existían otras organizaciones locales que representan productores de la AF. A su vez, porque esta región se distingue dentro de la provincia de Buenos Aires por la predominancia económica del cultivo de cebolla, siendo la principal zona productora del país, comercializando tanto en el mercado interno como el externo. ¿Cómo es la agricultura familiar en esta zona cebollera? ¿Cuáles son sus particularidades?

Nos planteamos como objetivo del artículo a) caracterizar a la agricultura familiar en el Valle Bonaerense del Río Colorado, b) sus organizaciones y c) las problemáticas del sector, pensándolas en términos de expresiones de desigualdad. Para ello seguimos una metodología cualitativa de análisis de contenido de entrevistas a informantes clave a técnicos del INTA (Estación Experimental Agropecuaria Hilario Ascasubi) y referentes de organizaciones (de la Asociación de Productores Rurales de Villarino Sur, de la Federación Nacional Campesina y de la Unión de Trabajadores de la Tierra). Las mismas fueron parte de dos viajes de campo realizados entre septiembre y noviembre de 2019.

En el primer apartado describimos al VBRC como cuenca hortícola, especializada en la producción de cebolla. Luego, revisamos los antecedentes bibliográficos, complementados con información primaria, para caracterizar a la AF en la región y particularmente en la producción de cebolla. En el siguiente apartado presentamos a las organizaciones de la AF en el VBRC, distinguiendo las organizaciones nacionales y las locales. Concluimos el artículo, observando las problemáticas de la AF e identificando expresiones de desigualdad respecto de otros actores de la cadena cebollera y de la región en general en torno a tenencia de la tierra, al presupuesto con el que cuentan, al acceso al agua y a maquinarias, a la participación en ámbitos de decisión institucional y a la comercialización.

El Valle Bonaerense del Río Colorado como cuenca hortícola

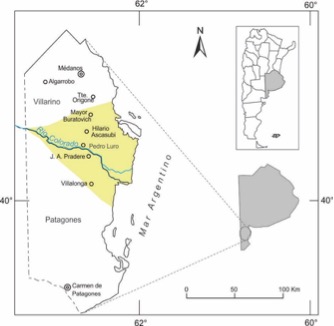

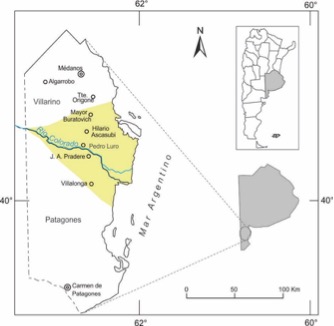

En el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, se encuentra el valle

inferior del río Colorado, entre los partidos de Villarino y Patagones, conocido

como Valle Bonaerense del Río Colorado (Figura 1). Allí se encuentran a lo

largo de la ruta nacional N°3 las localidades Mayor Buratovich, Hilario

Ascasubi y Pedro Luro, en Villarino, y Juan A. Pradere y Villalonga en

Patagones.

FIGURA

1

Valle Bonaerense

del Río Colorado (VBRC)

Torrez Gallardo, 2017.

FIGURA

1

Valle Bonaerense

del Río Colorado (VBRC)

Torrez Gallardo, 2017.

Las características climáticas y edáficas de la región permiten el desarrollo de una amplia gama de cultivos, aunque requieren de riego en forma permanente debido a las escasas precipitaciones (media de 505 mm anuales) y de un sistema de drenaje para evitar los problemas de salinidad del suelo (Torrez Gallardo y Bustos Cara, 2015). La administración del servicio de riego del río Colorado en los partidos de Villarino y Patagones ha estado a cargo desde el año 1960 del ente autárquico Corporación de Fomento del Valle Bonaerense del Río Colorado (CORFO).

La economía del VBRC se basa en la producción agropecuaria (cereales, oleaginosos, y ganadería vacuna), con una fuerte especialización en el subsector hortícola, particularmente en el cultivo de cebolla, un cierto desarrollo de la apicultura y más recientemente, ha adquirido relevancia la producción de semilla de girasol, resultado de un importante proceso de agricultura de contrato entre productores medianos-grandes y firmas semilleras internacionales (Gorenstein, 2006).

Desde la conformación del MERCOSUR la producción de cebolla de la región registró una fuerte expansión, aumentando la superficie sembrada al menos hasta 2008,[1] teniendo como destino la comercialización en el exterior (principalmente a Brasil) y en el mercado interno.

Este proceso vino acompañado de otro rasgo distintivo del VBRC como es el fuerte incremento poblacional generado por el proceso inmigratorio que se despliega en la zona (Gorestein, 2006) para satisfacer los requerimientos de mano de obra intensiva, flexible e irregular, que demandaba el ciclo productivo de la cebolla (siembra, desmalezado, cosecha, descolado y embolsado). A diferencia de la mayor parte de las áreas rural-urbanas del interior bonaerense, que se han convertido en expulsoras netas de población, la región exhibe un fuerte crecimiento poblacional en sus principales localidades (Pedro Luro, Hilario Ascasubi, Mayor Buratovich, Villalonga). Gorestein (2006) distingue dos tipos de inmigración: la familiar, con una tendencia creciente a la radicación permanente y, en general, más difundida entre los migrantes de origen boliviano; y los solteros y /o trabajadores individuales que vienen en los períodos de mayor trabajo (cosecha) donde también se combinan trabajadores del norte argentino (salteños, santiagueños) y, en menor medida, paraguayos.

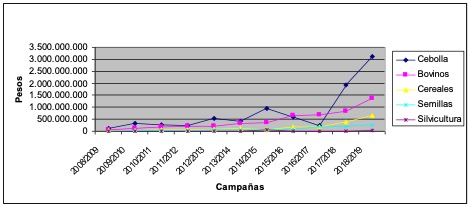

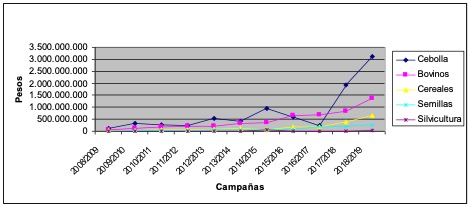

La cebolla tiene una participación cercana al 90% en el subsector

hortícola y es la principal responsable del Producto Bruto Agropecuario (PBA) de

la región, tendencia que se ha mantenido con algunas fluctuaciones[2] a partir de las campañas

1984/1985 a la actualidad, de acuerdo al Banco de Datos Socioeconómicos de

CORFO–Río Colorado (Torrez Gallardo, 2017). Según esta fuente de datos, la

producción de cebolla representa en promedio aproximadamente un 50% del PBA del

VBRC en las últimas diez campañas (entre 2009 y 2019). En la Figura 2 podemos observar

este predominio económico de la cebolla, con la excepción de las campañas

2015/2016 y 2016/2017 donde la participación de la producción ganadera ha sido

superior, debido a inconvenientes sanitarios y de mercado de la cebolla en esos

años, un hecho distintivo con respecto a la totalidad de las campañas relevadas

desde 1984/85 a la fecha, ya que en todas ellas el sector agrícola superaba en

la creación de riqueza al sector ganadero (y en numerosos casos con

participaciones que representaban más del doble del mismo).

FIGURA

2

Producto Bruto Geográfico VBRC campañas

2008/2009 a 2018/2019

elaboración propia en base al Banco de Datos

Socioeconómicos de CORFO, Río Colorado

FIGURA

2

Producto Bruto Geográfico VBRC campañas

2008/2009 a 2018/2019

elaboración propia en base al Banco de Datos

Socioeconómicos de CORFO, Río Colorado

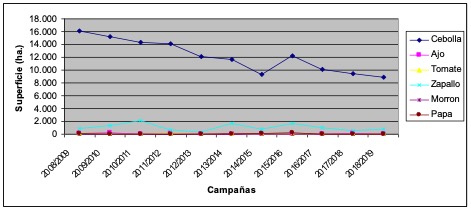

El peso económico de la cebolla en la región contrasta con la cantidad de hectáreas destinadas a este cultivo. CORFO tiene jurisdicción sobre una superficie de 516.641 ha. De este total, alrededor de 140.000 ha están empadronadas con concesión de riego[3], correspondiendo a la siembra de cebolla un promedio 12.135 ha en las últimas diez campañas. Es decir, que representando aproximadamente solo un 10% de la superficie regada, la cebolla participa en un 50% del PBA del VBRC.

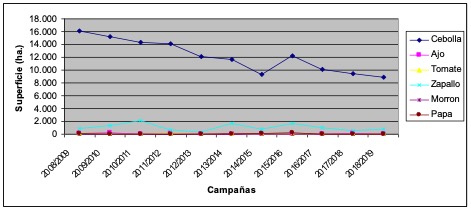

Sin embargo, también se evidencia una tendencia a la disminución de la cantidad de hectáreas sembradas de cebolla en los últimos años, desde el pico de 16.114 ha en la campaña 2008/2009 a las 8.845 ha de la campaña 2018/2019. El total de la superficie sembrada con cebolla supera ampliamente al resto de los cultivos hortícolas de la región como puede observarse en la Figura 3.

FIGURA

3

Total de hectáreas sembradas en el VBRC con

cultivos hortícolas

laboración propia en

base al Banco de Datos Socioeconómicos de CORFO, Río Colorado.

FIGURA

3

Total de hectáreas sembradas en el VBRC con

cultivos hortícolas

laboración propia en

base al Banco de Datos Socioeconómicos de CORFO, Río Colorado.

En cuanto al tipo de productores, en términos generales, la ganadería, los cereales y las pasturas en el valle son realizados por quienes tienen la propiedad de la tierra y, si bien presentan distintos estratos, suelen ser productores más capitalizados.

En la producción de cebolla del VBRC, Gorenstein (2006) diferencia, básicamente, dos tipos de productores: los minifundistas (bolivianos y criollos) que se especializan en la producción de cebolla, y los empresariales que son de mayor tamaño (en cantidad de hectáreas) y diversificados mayormente en su producción. A su vez distingue a los productores empresariales según su integración o no a la fase del empaque[4]. Los productores empresariales no integrados son mayoritariamente productores diversificados, de diferente tamaño, en general, siembran unas 20 hectáreas de cebolla (en tierra propia o bien alquilando buenos campos), y poseen cierta capacidad económica y financiera para combinar la ganadería y cultivos extensivos (trigo y girasol) (Gorenstein, 2006). Los productores integrados son, en su mayor parte, propietarios de explotaciones medianas-grandes (más de 500 ha), diversificados, con la producción de cebolla como una de sus actividades principales (siembran en tierras propias y /o bajo régimen de arrendamiento u otros contratos de alquiler) y cuentan con galpones de empaque equipados y, en algunos casos, utilizan esta capacidad instalada proveyendo servicios de acopio y comercialización (Gorenstein, 2006). Estos últimos coinciden con los que Andrés Pazzi (2009) denomina productores empresarios: con importante disponibilidad de capital, poseen más de 500 hectáreas de campo y destinan 50 hectáreas por año al cultivo de cebolla (salvo un bajísimo número de productores - cuyo número no debe ser mayor a cinco – que destinan alrededor de 300 hectáreas anuales al cultivo de la cebolla, según este autor) y se dedican a la producción de girasol y alfalfa para semilla y rollos.

La AF en el VBRC

Según Lattuada, Márquez y Neme (2012) la AF es una categoría política para enfocar la acción pública a favor del desarrollo rural. La referencia a la agricultura “excede lo estrictamente agrícola y aún lo agropecuario”.

En lo que se refiere al deslinde conceptual de la AF, Pedro Tsakoumagkos (2013) destaca el papel clave del trabajo directo familiar en el proceso productivo en las unidades con independencia de sus magnitudes. “Estaríamos frente a una unidad agropecuaria familiar cuando la ausencia de ese trabajo familiar pone en cuestión o, directamente, impide la prosecución del proceso productivo” (Tsakoumagkos, 2013, p. 15).

La Ley N° 27.118 de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar vigente desde principios de 2015 define al agricultor familiar como aquel que lleva adelante actividades productivas agrícolas, pecuarias, forestal, pesquera y acuícola en el medio rural y reúne los siguientes requisitos:

a) La gestión del emprendimiento productivo es ejercida directamente por el productor y/o algún miembro de su familia; b) Es propietario de la totalidad o de parte de los medios de producción; c) Los requerimientos del trabajo son cubiertos principalmente por la mano de obra familiar y/o con aportes complementarios de asalariados; d) La familia del Agricultor y Agricultora reside en el campo o en la localidad más próxima a él. e) Tener como ingreso económico principal de su familia la actividad agropecuaria de su establecimiento. f) Los Pequeños Productores, Minifundistas, Campesinos, Chacareros, Colonos, Medieros, Pescadores Artesanales, Productor Familiar y, también los campesinos y productores rurales sin tierra, los productores periurbanos y las comunidades de pueblos originarios comprendidos en los apartados a),b), c), d) y e).

Más allá de la definición de la ley, consideramos que la AF sigue siendo una “categoría en construcción, sobre la cual intervienen políticos, científicos, organizaciones agrarias, entre otros” (Schiavoni, 2010, p. 46).

La construcción de la categoría es parte de procesos sociales que tienen que ver con demandas y acciones de diversos actores. En este contexto, las discusiones en torno a la representación política toman relevancia, ya que existe una disputa en torno a ella y sobre quiénes son los agricultores familiares, teniendo en cuenta que “las definiciones involucran distintas concepciones, alianzas de productores, y distintos proyectos políticos destinados a ellos” (Servolo de Medeiros, 2010, p. 145). Se suma la complejidad que estos términos se usan en el sentido común, como término empírico y se involucran bajo un mismo rótulo a distintos sujetos.

Nos interesa pensar esta construcción de la categoría AF en el VBRC desde la política pública y desde las organizaciones agrarias. Un técnico de la Estación Experimental Hilario Ascasubi del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) para la zona del VBRC en una entrevista que le realizamos señala:

En realidad, cuesta también un poco ver qué línea de trabajo no se

aplica acá en agricultura familiar porque predomina ampliamente la agricultura

familiar, con sus distintos niveles, también hay que ver qué entendemos como

agricultura familiar. Pero según lo que no es puramente empresarial acá, te

diría que, más del 70%-80% es agricultura familiar, con sus distintos niveles

de capitalización (Entrevista técnico del INTA, septiembre 2019).

El mismo técnico distingue agricultura familiar en sentido amplio, en su

definición abarcativa, respecto de la pequeña agricultura familiar, más

vulnerable:

Tendríamos que ver dónde ponemos el corte de agricultura familiar, pero

con la pequeña agricultura familiar, con los más vulnerables ahí ya el recorte

es otro. Pero agricultura familiar en sentido más amplio (…) ahí entran casi

todos (Entrevista técnico del INTA, septiembre 2019).

AF en la producción de

cebolla

Para el VBRC, Andres Pazzi (2009) identifica distintos perfiles de productores de cebolla de acuerdo el tamaño de la explotación, la vinculación a los mercados, la tecnología incorporada y el tipo de mano de obra empleada. Entre los de tipo familiar diferencia al productor minifundista y al productor familiar capitalizado.

El minifundista tiene pequeñas superficies, de 2 a 10 hectáreas por año ya sea en campo propio o arrendado, cuenta con menos recursos, por lo tanto, trabaja con menos tecnología, además de dedicar sus esfuerzos en su propia producción, salen a ofrecer su mano de obra a otros productores en actividades de riego, carpida, arrancada, descolado y embolsado, entregan su producción en los primeros meses de la comercialización (Pazzi, 2009). En general, son familias de origen boliviano[5] y del norte argentino que vinieron años anteriores a trabajar en este cultivo.

El productor familiar capitalizado tiene establecimientos de 200 a 500 hectáreas, con una baja disponibilidad de maquinaria y solo dedica 10 a 20 hectáreas para la producción de cebolla (Pazzi, 2009).

A partir de la revisión del trabajo de Andrés Pazzi (2009) y de una reflexión teórica sobre el concepto de AF, Marcela Torrez Gallardo (2017) plantea para el VBRC una tipología de agricultura familiar cebollera[6], distinguiendo a) producciones familiares (precapitalista), b) producciones familiares en transición o “modernas” y c) producciones capitalistas.

La autora denomina “producciones familiares (precapitalistas)” (Torrez Gallardo, 2017) al “productor minifundista” (Gorenstein, 2005; Pazzi, 2009). Son pequeñas unidades de producción, cuya mano de obra es exclusiva del productor y de su grupo familiar, que siembra menos de 10 hectáreas, ya sea en campo propio o arrendado (por lo general son pocos los productores bolivianos que poseen la propiedad de la tierra) y posee el resto de las características ya mencionadas (Torrez Gallardo, 2017).

Luego llama “producciones familiares en transición” o “modernas” (siguiendo a Balsa y López Castro, 2011) a aquellas cuya fuerza de trabajo es predominantemente familiar, sin excluir el trabajo asalariado por temporada (Torrez Gallardo, 2017), y que comparten características con el “productor familiar capitalizado” de Pazzi (2009).

Finalmente, Torrez Gallardo identifica como “producciones capitalistas” a aquellas que corresponden a la mediana o pequeña producción de tipo empresarial. Esta investigadora observa que, en este tipo, la organización social se sigue centrando en el grupo familiar ya sea en la gestión o de forma directa, pero el contrato de mano de obra para las diversas actividades productivas es característico, su magnitud dependerá de la escala de producción (Torrez Gallardo, 2017). La siembra de cebolla oscila de 20 a 50 hectáreas en promedio (pudiendo superar esta cantidad en algunos casos) que pueden ser complementadas con siembra de otros cultivos (para el mercado local) o hacer algo de ganadería (menos casos), cuentan con equipos de producción propias y aplican innovaciones técnicas (Torrez Gallardo, 2017). Cabe destacar que incluye en este tipo a productores empresarios, con gran cantidad de hectáreas y que solo se dedican a la gestión. Desde nuestra óptica, siguiendo a Tsakoumagkos (2013), aquellos que solo gestionan no son AF.

Además de revisar estas tipologías, cabe repasar las trayectorias y dinámicas de comportamiento de los migrantes bolivianos de la zona dado su peso en la región, tal como lo hacen Iurman (1998), Gorestein (2006) y Torrez Gallardo (2017). Estos autores señalan que la mayoría comenzaron trabajando como asalariados o como medieros en explotaciones familiares capitalizadas y en explotaciones empresariales. En algunos casos, la autoexplotación de la familia durante algunos años se tradujo en la acumulación de un pequeño capital propio, en años de condiciones favorables (buena demanda y precio de la cebolla). Algunos lograron acceder a la propiedad de pequeñas parcelas, pero esta evolución, de medieros a pequeños propietarios, no puede generalizarse (Gorenstein, 2006). Iurman (1998) señala que la mayoría de estos minifundistas no alcanzan un proceso sostenido de capitalización y vuelcan sus escasos recursos a la producción hortícola, vendiendo parte de su fuerza laboral (individual y familiar) en otras explotaciones. Torrez Gallardo (2017) se refiere a estos como “semiasalaridos rurales” por combinar el trabajo en la unidad de explotación agropecuaria con la venta de trabajo extrapredial[7].

También debemos hacer algunas puntuaciones sobre el acceso a la tierra y la contratación de mano de obra temporal en la actividad cebollera.

En cuanto a la tenencia de la tierra, Gorestein (2006) observa que los contratos difundidos en esta zona se asemejan a los descriptos por Benencia (1999) y Benencia y Quaranta (2005) en el cinturón hortícola del Gran Buenos Aires. Los medieros bolivianos aportan mano de obra y suelen realizar algún otro aporte (insumos) percibiendo el porcentaje acordado (de palabra o escrito) según el valor de venta de la cosecha.

Estacionalmente, la actividad hortícola de la cebolla que se realiza en el VBRC requiere mayor fuerza de trabajo, sobre todo en las etapas de desmalezado, cosecha y apilado (Torrez Gallardo, 2017). Un entrevistado señaló al respecto: “Yo doy trabajo, no solamente familiar porque ni por más que siembre cinco hectáreas, vos tenés que llevar gente a trabajar (…) Acá todos contratan, así siembres tres o cuatro hectáreas sí o sí tenés que llevar gente” (Entrevista FNC, noviembre 2019). La figura del ‘cuadrillero’ es el emergente de este requerimiento laboral, un sistema de contratación que permite flexibilizar las condiciones de entrada y salida de la mano de obra y facilita las condiciones de trabajo no regularizado (Gorenstein, 2006).

La necesidad de contratar trabajadores temporales, llamados ‘changarines’, que exceden al núcleo familiar para una serie de tareas, puede tensionar la definición de AF para los productores cebolleros por el papel que cumple en la actividad.

Las organizaciones de la AF

en el VBRC

Diversos hitos institucionales y sociales indican que la gestión estatal de la agricultura familiar forma parte de la agenda pública de principios del siglo XXI en Argentina, desde la Reunión Especializada de la Agricultura Familiar (REAF) del Mercosur y los Foros Nacionales de la Agricultura Familiar (FoNAF) entre de 2004 y 2006, hasta la sanción de la Ley 27.118 de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar en 2014, sólo por señalar algunos (Nogueira, Urcola y Lattuada, 2017). En ese contexto, se persiguió el fin del fortalecimiento de las asociaciones de la agricultura familiar (Lattuada, Nogueira y Urcola, 2015). El empoderamiento de sectores socioeconómicos tradicionalmente invisibles y postergados a partir del fortalecimiento de su organización social y política ocupó un lugar tanto o más importante que los fines económicos (Lattuada, Nogueira y Urcola, 2015). Estas organizaciones son, siguiendo a Lattuada, Nogueira y Urcola (2015, p. 209), “asociaciones reivindicativas”, es decir, aquellas con mayor o menor grado de formalización institucional que defienden y promocionan los intereses generales de sus asociados, pero con beneficios al conjunto del colectivo que reúne similares condiciones, y que tienen una fuerte impronta ideológica que condiciona sus discursos y estrategias de acción colectiva.

Entre 2015 y 2019, durante el gobierno del presidente Mauricio Macri se modificó la orientación de la agenda estatal de la AF. Nogueira, Urcola y Lattuada (2017) califican de “institucionalidad aparente y vaciamiento” a este período. Durante esos años algunas organizaciones de la AF crecieron fuertemente ganando visibilidad pública a partir de sus manifestaciones.

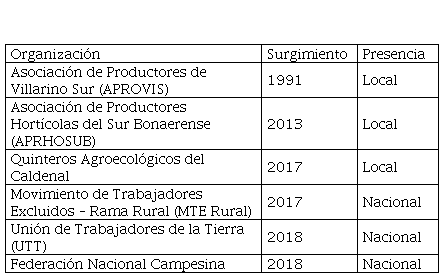

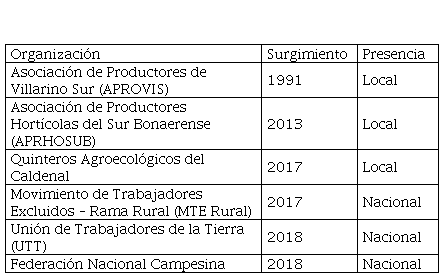

En el VBRC identificamos seis asociaciones reivindicativas vinculadas a la AF, ya sea por participar en la agenda pública del sector o por representar a productores que son agricultores familiares. Las diferenciamos entre nacionales y locales, según tengan presencia en otros sitios del país o solo en el VBRC, como se observa en la Tabla 1.

TABLA 1

Organizaciones nacionales y locales de la AF

en el VBRC

Elaboración propia en base a entrevistas a

referentes de las organizaciones

Elaboración propia en base a entrevistas a

referentes de las organizaciones

|

Organización

|

Surgimiento

|

Presencia

|

|

Asociación de Productores de Villarino Sur (APROVIS)

|

1991

|

Local

|

|

Asociación de Productores Hortícolas del Sur

Bonaerense (APRHOSUB)

|

2013

|

Local

|

|

Quinteros Agroecológicos del Caldenal

|

2017

|

Local

|

|

Movimiento de Trabajadores Excluidos – Rama

Rural (MTE Rural)

|

2017

|

Nacional

|

|

Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT)

|

2018

|

Nacional

|

|

Federación Nacional Campesina

|

2018

|

Nacional

|

Organizaciones

locales del VBRC

Una organización local muy importante por los lugares institucionales que ocupa es la Asociación de Productores de Villarino Sur (APROVIS), una asociación rural local fundada en 1991, adherente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) -que es parte de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA)- y de Federación Agraria Argentina (FAA). Es una asociación reivindicativa que solo se encuentra en el municipio Villarino, no en Patagones. En distintas entrevistas a informantes clave del VBRC, se advierte que APROVIS representa al sector propietario de la tierra, tanto ganaderos como horticultores. Pero según un dirigente de la asociación entrevistado, tienen socios productores de distintos tamaños, “desde productores chicos hasta productores grandes con distintas realidades” (Entrevista APROVIS, septiembre 2019) y por eso siempre se han mantenido adheridos sin afiliarse a distintas entidades federativas, inclusive fueron parte de la Federación Hortícola de la provincia de Buenos Aires, que ya desapareció. En su carácter de representación local APROVIS participa en reuniones en niveles nacionales o provinciales.

En 2004-2005 APROVIS participó en la Reunión Especializada en Agricultura Familiar (REAF) del MERCOSUR en Argentina. También fueron parte de la formación de documentos del sector de la agricultura familiar, que fueron entregados a la Secretaria de Agricultura de la nación, como el documento del Foro Nacional de la Agricultura Familiar (FONAF) de Mendoza en 2006. Luego de eso no participaron más de esas instancias del FONAF. Sí posteriormente un dirigente de la asociación participó como representante del consejo regional Buenos Aires Sur del INTA en el Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Agricultura Familiar Región Pampeana (IPAF pampeano), a partir de ser presidente del consejo asesor de la Estación Experimental Hilario Ascasubi y como tal participar mensualmente del consejo regional Buenos Aires Sur.

Desde la óptica de este dirigente de APROVIS, no se terminó de reflejar la agricultura familiar pampeana en las políticas para la AF en ningún período: “es muy distinta la agricultura familiar latinoamericana a la realidad de la agricultura familiar pampeana nuestra y argentina también”, “no es lo mismo NEA, NOA, Cuyo o Pampeano o Patagónico” (Entrevista APROVIS, septiembre 2019). Para él hace falta una gran discusión con relación a la agricultura familiar. Plantea que quedaron afuera ciertas escalas de agricultura familiar, aquel grupo de productores que “no son los muy pequeños, pero tampoco las grandes empresas”: “yo creo que se tomó a la agricultura familiar más como esa idea de lo periurbano y lo urbano” (Entrevista APROVIS, septiembre 2019).

Otra organización local identificada es la Asociación de Productores Hortícolas del Sur Bonaerense (APRHOSUB), una asociación de productores hortícolas que se formó en el año 2013. Un técnico del INTA entrevistado diferencia el perfil de productores representados en APRHOSUB de los de APROVIS:

APROVIS ya representa a los dueños de campos, pero este sector es el

otro, el que arrienda los campos para producir. APRHOSUB venía a representar a

un sector que no estaba representado. La mayoría de sus productores son

cebolleros como actividad exclusiva y eventualmente con algún lote de papa o de

zapallo” (Entrevista técnico del INTA, septiembre 2019).

En APRHOSUB algunos son productores bajo cubierta, de otras hortalizas, no solo cebolla. Esta organización solo tiene presencia en el VBRC, ha participado en instancias institucionales municipales, pero no provinciales o nacionales.

Otra organización local más reciente es el grupo Quinteros Agroecológicos del Caldenal creado en octubre del 2017, a partir de un Grupo de Abastecimiento Local (GAL) del Ministerio de Desarrollo Social de Nación y el INTA, con el objetivo de aumentar la producción de alimentos frescos, sanos e inocuos, con la agroecología como pilar, y de desarrollar circuitos locales de comercialización a precio justo y sin intermediarios, en la búsqueda de la soberanía alimentaria. Tienen una producción diversificada en las quintas, de frutas, verduras y pollo que comercializan de manera directa mediante bolsones con un sello participativo de garantía y en jornadas de tranqueras abiertas. Este grupo participa e impulsa la Asamblea Villarino-Patagones Agroecológico que surgió en 2018 contra las fumigaciones con agroquímicos.

Organizaciones

nacionales en el VBRC

La aparición en la zona de las organizaciones nacionales de la AF empezó en el 2017 en un momento de crisis en la zona por escasez de demanda desde Brasil de cebolla para exportación. Empezaron a través del contacto con familiares que eran parte de las mismas en La Plata y a partir de estos de los viajes de referentes nacionales a la zona para su conformación en el VBRC. Las tres identificadas son el Movimiento de Trabajadores Excluidos – Rama Rural (MTE Rural), la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) y la Federación Nacional Campesina (FNC).

En los tres casos las organizaciones tienen su principal o primer desarrollo en el cinturón hortícola de La Plata. La UTT y la FNC surgen en 2010. El MTE Rural nace en 2015 con el nombre Movimiento de Pequeños Productores (MPP) y desde 2016 con la actual denominación, Movimiento de Trabajadores Excluidos Rama Rural. La FNC es una federación ligada al Partido Comunista Revolucionario (PCR), que tiene organizaciones prexistentes como la Asociación de Medieros y Afines (ASOMA) de La Plata que surge en 1987. La UTT y el MTE Rural son dos de las organizaciones más importantes en cantidad de integrantes, visibilidad callejera y mediática y participación política a nivel nacional en los últimos años en la agenda pública y las instancias institucionales de la AF. Fueron muy destacados los ‘verdurazos’, las organizaciones regalando miles de kilos de verduras en plazas céntricas, que fueron iniciados por la UTT y luego impulsados por otras organizaciones como el MTE.

La primera en surgir en el VBRC fue el MTE Rural en el 2017. Se hizo rápidamente visible a partir de la realización de un ‘cebollazo’, similar modalidad a los ‘verdurazos’ de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, regalando cebollas al lado de la ruta nacional N°3. La UTT y la FNC surgieron en 2018 en la zona.

Un antecedente de FNC en Pedro Luro es la Corriente Clasista y Combativa, organización social de trabajadores desocupados y cooperativas de trabajo ligadas al PCR. Quienes conformaron la FNC en Pedro Luro eran parte de una cooperativa de trabajo de carpintería de la CCC, que se habían acercado unos meses antes de la creación de la FNC por el salario social complementario.

El MTE Rural es la organización más grande de las tres con presencia en las localidades del VBRC, Mayor Buratovich, Hilario Ascasubi, Pedro Luro, Juan Pradere, Villalonga y también en la provincia de Río Negro en General Conesa, San Javier y Río Colorado. El ‘Sur cebollero’ es una denominación interna creada desde el MTE para la organización en estas localidades. La UTT y la FNC solo se encuentran en Pedro Luro, aunque la UTT estaba por crear un grupo en Hilario Ascasubi en septiembre 2019, cuando los entrevistamos.

Un técnico del INTA Estación Experimental Hilario Ascasubi identifica dos factores para el rápido crecimiento de estas organizaciones: “Su energía y rol que fue muy convocante” y “la importancia creciente del salario social complementario”[8] (Entrevista, septiembre 2019). Este técnico también advierte que existía una vacancia total en la representación de esos productores. Hasta entonces solo se encontraba APRHOSUB, que es una organización pequeña y local. Al INTA esta aparición le permitió facilitar la interlocución con un sector de los productores, que son parte de la AF:

Empezó el vínculo con nosotros, que fue bastante bueno, porque desde el

punto de vista nuestro a nosotros nos organizó una parte de la demanda muy

importante. (…) hemos hecho reuniones acá con muchísima gente, la traen ellos y

para nosotros es muy importante que estén y que se fortalezcan, digamos, en

muchas instancias cuando se discutían muchas cuestiones de las zonas, no

estaban representados los sectores de los pequeños productores cebolleros

arrendatarios. Entonces cualquier política que vos querías desarrollar,

cualquier política pública, cualquier cuestión, no tenías a nadie que los representara

y ahora sí (Entrevista a técnico del INTA, realizada en noviembre de 2019).

En cuanto a la composición de sus integrantes, estas organizaciones son

similares. Agrupan a productores de la agricultura familiar cebolleros (muy pocos

son ‘verduleros’[9]) de entre 1 y 15 hectáreas,

que alquilan la tierra y contratan mano de obra para algunas labores del ciclo

productivo, y a jornaleros de la actividad cebollera o hijos de productores,

que no tienen trabajo estable y suelen ser beneficiarios de planes sociales,

gestionados a través de las organizaciones. A diferencia de las organizaciones

locales antes referidas, las organizaciones nacionales con presencia en el

VBRC, además de productores agrupan a trabajadores rurales de la cebolla entre

sus integrantes.

Problemáticas de la AF y

expresiones de la desigualdad en el VBRC

Habiendo descripto las características de la AF en el VBRC e identificando las organizaciones que representan a los distintos sectores dentro de la AF en la región, revisaremos las problemáticas de la AF, buscando expresiones de desigualdad, particularmente la adjudicación de recursos desiguales de diverso tipo entre diferentes actores, es decir, expresiones de “desigualdad de recursos” (Therborn, 2015).

Ya hemos mencionado que los productores minifundistas (Gorenstein, 2005; 2006; Pazzi 2009) en su mayoría no son propietarios, sino que arriendan. Identificamos una diferencia de producciones según la tenencia de la tierra, “todo lo que es cereales lo hacen los patrones” (Entrevista UTT, septiembre 2019). La actividad cebollera está en manos de arrendatarios en un alto porcentaje, casi un 60%-70% de los productores, según un técnico del INTA (Entrevista, septiembre 2019). Un productor entrevistado decía al respecto que “no se puede comprar un campo, es imposible. Entonces los alquilamos y los alquileres son casi muy caros ahora” (Entrevista UTT, septiembre 2019). A esto se suma la dificultad económica para comprar insumos necesarios (herbicidas, fertilizantes, etc.) por los precios dolarizados y la falta de presupuesto de un sector de productores:

Nosotros somos jóvenes y no tenemos nada casi. Queremos sembrar, pero

no tenemos todas las maquinarias ni el presupuesto para poder sembrar.

Sembramos con lo que podemos, como te digo, changueando, haciendo cosas. Yo a

veces me dedico al comercio, sino a veces voy a changuear y lo que gano ahí lo

uso para pagar, así vamos saliendo adelante, como se puede (…) los insumos

están re caros y no tenés de donde sacar. Y nosotros dejando de comer o dejando

de hacer cualquier cosa, tenemos que invertir a lo que es la cebolla o

cualquier producto que tengas. Porque vos, hasta que no levantás la cosecha no

tenés nada. Tenés que invertir, invertir, vas a changuear para invertir en la

cebolla, para producir mejor (Entrevista FNC, realizada en noviembre de 2019).

Gran parte de los acuerdos para la tenencia de la tierra son en base a una cantidad fija[10] o porcentaje de cebolla, aunque el productor quiera hacer otro cultivo el precio por la tenencia de la tierra lo paga con cebollas. Es un condicionante para los productores y una limitante para la diversificación de los AF, que se explica por el alto precio de la cebolla en los años de alta demanda para exportación y también por la experiencia acumulada por todos los integrantes de la cadena de la cebolla. Para el cambio de cultivos requeriría que los dueños de los campos también tomen la decisión de incorporarlos.

En la zona se refieren a estos arreglos por la tenencia de la tierra tradicionalmente como ‘arrendamientos’, aunque legalmente no lo son ni tampoco son aparecerías o medierías, sino que son contratos accidentales por cosecha. Legalmente, no son ‘inquilinos’, aunque comúnmente así se los llame, sino socios. Tanto el arrendamiento como la aparcería, desde el punto de vista legal para que sean considerados como tales tienen que ser como mínimo por tres años (Ley N° 13.246) y en el VBRC los contratos se hacen por temporada (por un año) por la necesidad de rotación de los campos por cuestiones sanitarias del cultivo de cebolla. Según un técnico del INTA entrevistado, la mitad de los contratos son escritos rubricados ante un escribano y la mitad de palabra (Entrevista técnico INTA, realizada en septiembre de 2019). Además, existe un desconocimiento entre los productores de cebolla de sus derechos:

El alquiler por bolsa fija es un uso y costumbre que lleva mucho

tiempo, pero el código civil es claro en ese sentido. Los dos están teniendo

una relación contractual por los frutos de la tierra, o sea hay dos partes que

ponen cada uno la tierra o el agua, y el otro pone trabajo e insumos para

llevar adelante la producción y en el código civil está claro que eso va por

porcentaje. O sea, pueden poner en el contrato, por uso y costumbre, un valor

fijo en bolsas, pero en el caso de haber perdidas los dos sufren

proporcionalmente en el contrato esas pérdidas. Por lo tanto, si eso fuese a un

juez, un juez determinaría que el valor de tantas bolsas lo termina

convirtiendo en porcentaje y de ahí establece cual es el reparto que tendrían

que hacer (Entrevista APROVIS, realizada en septiembre de 2019).

Sin embargo, es una modalidad muy extendida en el VBRC, con una relación

desigual de poder entre los dueños y los inquilinos de la cual estos se

aprovechan. Productores entrevistados expresaban quejas por perjudiciales

repartos de pérdidas en favor de los dueños, por incumplimientos de contratos en

algunos casos debido al bajo costo de las multas (los dueños prefieren pagar la

multa y no cumplir con el trato) y también por la subordinación a las

decisiones de los dueños de los campos respecto al momento de vender la

producción:

El año pasado alquilé una hectárea por quinientas bolsas de 25 kg y el

patrón me retuvo para vender. Porque como ellos son dueños dicen “bueno yo la

parte mía no voy a vender, voy a vender en agosto”. ¿Qué pasa? Hasta agosto la

producción se brota, le entra agua, un montón de cosas y cuando él saca su

parte, todo el descarte, pierdo yo (Entrevista a integrante de UTT, realizada en septiembre de 2019).

Esto ocurre cuando el arreglo con el dueño del campo es por bolsas fijas de cebolla. Cuando hay un acuerdo por un porcentaje, por ejemplo, un tercio de la producción para el dueño y dos tercios para el productor es conveniente para los productores porque entregan las cebollas en pilas y si el dueño quiere guardarse las cebollas, se guarda solo su parte, sin perjudicar al productor.

Como mencionamos anteriormente, una particularidad de la producción de cebolla es la necesidad de ir rotando de campos. No se puede repetir más de dos años en la misma tierra porque le provoca enfermedades a la planta, siendo cinco años el tiempo mínimo para reingresar a un lote para hacer nuevamente cebolla. Si esto no se respeta amenaza la calidad de la producción cebollera, que constituye una de las ventajas específicas de esta cuenca productiva (Gorenstein, 2006). Entonces por cuestiones sanitarias van moviéndose o a otro lote dentro de ese campo o en otro campo dentro del VBRC u otros valles (Viedma en el valle inferior del río Negro,[11] General Conesa en el valle medio del río Negro, inclusive al Alto Valle río Negro).

Los productores que han logrado acceder a la propiedad de la tierra, a pequeñas superficies, cambian su matriz productiva, son ‘más verduleros’, diversificando los cultivos. “Casi que se olvidan de la cebolla y empiezan a hacer el resto de las hortícolas”, en esos casos “el negocio, a la hora de salir a vender es ser medio una verdulería individual” afirma un técnico del INTA entrevistado (septiembre 2019). Algunos de estos construyeron invernaderos y hacen producción bajo cubierta.

Pero hay otros productores ‘verduleros’ que recién arrancan y no poseen ni tierra ni dinero suficiente para iniciar la producción y son ‘porcentajeros’:

[Los ‘porcentajeros’] casi no ganan nada (…) así como empezaron varios.

Los primeros que vinieron acá empezaron como porcentajeros, después ya se

fueron alquilando (…) En el porcentaje, el patrón pone todas las cosas [campo,

insumos] y vos tenés que poner todo el laburo y a vos te toca el 30% y vos

tenés que poner todo el trabajo, la cosecha, la siembra, todo (Entrevista FNC,

noviembre 2019).

También identificamos un desigual acceso a lugares institucionales de

decisión asociado a la tenencia de la tierra. Los dueños de los campos que a su

vez son productores son un sector con peso importante en las decisiones sobre

el VBRC, por ejemplo, sobre el riego:

Hay buena cantidad [de dueños

de campos y a su vez productores]. No te sabría decir porque, de hecho, no

existe esa información en términos de porcentaje (…) pero es un sector con peso.

Es un sector que tiene importancia porque inclusive ellos son quienes

participan en reuniones que un poco definen el futuro del valle, por ejemplo,

con el tema de los consorcios hidráulicos, los consorcios de riego (Entrevista técnico

del INTA, septiembre, 2019).

La disponibilidad de agua es una problemática muy importante en el VBRC en la última década, y cada vez más. Desde 2010 existe una crisis hídrica preocupante con una caída ininterrumpida en el caudal. No se tenía registro de una sequía de las dimensiones actuales desde el año 1968, según CORFO. La administración del agua de riego es cada vez más estricta, el período del año con disponibilidad de agua se reduce y los turnos para regar se generalizan a todos los campos y se acorta su tiempo. Por estas razones se está reduciendo el área sembrada.

Ante la falta de agua para riego, algunos productores creen que la solución a futuro es el sistema de riego por goteo y los reservorios de agua, que les permitiría un uso más eficiente del recurso. Esto son sistemas caros, y particularmente en la cebolla,[12] que requerirían de ayuda estatal. Además, actúa como limitante la falta de acceso a la propiedad de la tierra, ya que no es sencillo armar un equipo y después trasladarlo y, como vimos, la mayoría de los productores en el VBRC se van moviendo de lotes anualmente. Otra limitante es la disponibilidad de agua ya que el riego por goteo necesita agua de manera continua y en muchos casos eso no es posible.

Otra diferencia que encontramos entre los distintos tipos de productores de cebolla es respecto a la incorporación de maquinaria. De modo tradicional la recolección de la cebolla ha sido manual y el almacenamiento en pilas hasta su comercialización, pero en los últimos años, los productores más capitalizados han incorporado la cosecha mecanizada reemplazando la cosecha manual y generando cambios en el tipo de almacenamiento[13] (Bellaccomo, 2013). En palabras de un productor advertimos las diferencias:

Nosotros somos productores que somos los que

menos debemos sembrar acá. El que siembra, de cinco hectáreas para abajo es el

que menos siembra. Después tenés de veinte, treinta, hasta setenta hectáreas y

tienen todas las maquinarias, tienen tractores, prácticamente gente no ocupan

porque tienen todas las maquinarias. Tienen arrancadoras, sembradoras, tienen

todo ellos. En cambio, nosotros, los que estamos acá, no tenemos nada

(Entrevista FNC, realizada en noviembre de 2019).

Además, los productores más chicos a veces tienen dificultades para contratar servicios de maquinaria para cosechar porque el contratista por poca superficie quizás no va porque no le conviene en comparación con un campo más grande.

También hay diferencias en los modelos de maquinarias que compran. Por ejemplo, en cuanto a las sembradoras, encontramos las neumáticas, que dosifican las semillas, ubicándolas todas a una misma profundidad y equidistantes; y los sistemas a chorrillo, en los cuales las semillas caen al azar, las plantas compiten por espacio, luz, nutrientes, agua y resulta una calidad de terminación de cebolla inferior con disparidad de calibres, cuando el mercado demanda uniformidad y un calibre mediano.

Las organizaciones de la AF reclaman ayudas del Estado: créditos sin interés para insumos, tractores, herramientas, con devolución anual, no mensual, para poder pagarlo luego de la cosecha.

En cuanto a la comercialización, un primer aspecto a considerar es la vulnerabilidad externa de la cuenca hortícola. La producción de cebolla configura un caso de trama regional de alto riesgo comercial por la dinámica fluctuante de los mercados externos de destino (Gorenstein, 2006). Luego, que existen fuertes asimetrías al interior de la cadena, en la que los productores más pequeños son los que deben afrontar, en última instancia, las repercusiones de los vaivenes de los mercados de exportación y la falta de transparencia de las operaciones e información imperfecta y asimétrica del mercado interno de referencia (Mercado Central de Buenos Aires) que favorece a los intermediarios (Gorenstein, 2006). Un importante sector de la comercialización está ocupado por los intermediarios del principal destino de la exportación (Brasil),[14] posicionados estratégicamente para manejar la demanda en la zona y el precio (Gorestein, 2006). Frente a esta situación las organizaciones nacionales de la AF en el VBRC tienen proyectos de galpones de empaque propios, para tener otra capacidad de negociación de precios y eliminar intermediarios. El MTE Rural particularmente ya avanzó en la construcción de un galpón de empaque en Pedro Luro.

Repasando, hemos identificado entonces desigualdades de la AF respecto de otros actores y entre las distintas tipologías hacia adentro de la AF en torno a tenencia de la tierra, al presupuesto con el que cuenta, al acceso al agua y a maquinarias, a la participación en ámbitos de decisión institucional y a la comercialización. La idea de desigualdad de recursos que propone Therborn (2015) conforma diferencias de capacidad y poder entre los actores. En el VBRC destacamos la centralidad de dos recursos: la tierra y el agua. Si bien no hemos identificado conflictos sociales explícitos en torno a estos, sí se identificaron como problemáticas, que condicionan a la AF.

Reflexiones finales

Desde la década de 1990, la economía y entramado social del VBRC han estado fuertemente entrelazados con la producción cebollera. La especialización e internacionalización de la cuenca de producción hortícola motorizó un proceso de atracción poblacional con un patrón más asociado a situaciones de pobreza, precarización y marginación socio-cultural, traduciendo en una fuerte dualización de la estructura social (Gorestein, 2006). En este artículo nos enfocamos en caracterizar AF del VBRC y más específicamente la AF cebollera. Estos productores minifundistas junto con los trabajadores temporales y jornaleros de la actividad cebollera constituyen parte importante del polo más desfavorecido de la estructura social dual que refiere Gorestein (2006).

El MTE Rural, la UTT, la FNC a partir de su vocación de nacionalizarse, surgen en los últimos años en el VBRC por contactos con familiares de otras zonas. Estas organizaciones nacionales vienen a agrupar a estos sectores productores y trabajadores, que vimos tenían una vacancia de representación. Una característica que las distingue de las organizaciones locales preexistentes es que su base social no se reduce a la AF.

Dentro de la heterogeneidad abarcada por el concepto de AF, de minifundistas a más capitalizados, en el VBRC hemos hallado esas distintas características y hemos visto como la categoría se disputa políticamente desde las distintas organizaciones que agrupan a cada tipo. Particularmente, destacamos el caso de APROVIS como asociación que representa a dueños de la tierra mayormente, productores diversificados, que realizan ganadería y que tensiona el límite de la definición de agricultura familiar hacia el sector más capitalizado. La base social de esta asociación, más allá de la participación en ámbitos políticos de la AF, tampoco se reduce a este sector. Allí se agrupan grandes productores del municipio Villarino. Estas características (grandes productores, dueños de la tierra) son factores de poder que influyen en su presencia en ámbitos institucionales como son, por mencionar dos ejemplos, los consejos asesores local y regional del INTA.

Respecto de las otras organizaciones locales identificadas, APRHOSUB, al ser una organización del sector minifundista pero sin presencia más allá del VBRC, su horizonte y actividad es más reducido y Quinteros Agroecológicos del Caldenal, se destaca localmente por sus objetivos contra las fumigaciones con agroquímicos, de producción sana y por la provisión de bolsones de venta directa.

Luego, vimos en el artículo, que podemos pensar la desigualdad de recursos entre la AF y otros actores en el VBRC: dueños de las tierras, productores capitalizados, empresas proveedoras de insumos, intermediarios de comercialización.

La escasez del agua de riego y la ineficiencia de la aplicación del riego es una problemática que aqueja a todos los productores del VBRC, independientemente de sus características. Sin embargo, hay una desigual capacidad económica para afrontar los gastos en infraestructura y equipos de riego entre los productores.

El acceso a la tierra (no disponer de tierra propia) es un condicionante central para la AF en el VBRC. Actúa como limitante para invertir en equipos de riego y orienta hacia la producción de cebolla en detrimento de la diversificación productiva. Existe una relación asimétrica entre dueños e inquilinos que resulta en acuerdos desventajosos para los productores.

A su vez, quienes poseen la propiedad de la tierra acceden a lugares de decisión que quienes no la tienen no lo hacen. Aunque eso se empieza a revertir con la aparición de las organizaciones nacionales de la AF en la zona, que nuclean a un gran número de representados, en particular el MTE Rural. Estas organizaciones aunque incipientes en la zona, constituyen actores importantes en la disputa por políticas para la AF y derechos laborales para los trabajadores de la cebolla, en la búsqueda de reducir la desigualdad.

Agradecimientos

Este artículo se inserta en el proyecto PICT 2015-0653 y UBACyT 2015 “Política y Territorio. Interrelación y articulación en el contexto de las políticas públicas para la agricultura familiar. Estudios de caso en las provincias de Buenos Aires y Misiones, desde el 2003”.

Referencias

Balsa, J. y López Castro, N. (2011). La agricultura familiar moderna. Caracterización y complejidad de sus formas concretas en la región pampeana. En N. López Castro y G. Prividera (comps.), Repensar la agricultura familiar. Aportes para desentrañar la complejidad agraria pampeana. Buenos Aires, Argentina: Ediciones CICCUS.

Banco de Datos Socioeconómicos CORFO–Río Colorado. Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca y CORFO Río Colorado. Disponible en http://corfo.gob.ar/ (Consultado el 15 de marzo de 2020).

Bellacomo, C. (2013). Pilas a mano vs. a máquina. Suplemento, 7° Fiesta Regional de la Cebolla, 19-20.

Benencia, R. y Quaranta, G. (2005). Producción, trabajo y nacionalidad: configuraciones territoriales de la producción hortícola del cinturón verde bonaerense. Revista Interdisciplinaria de Estudios Agrarios, 23(2), 101-32.

Benencia, R. (1999). El concepto de movilidad social en los estudios rurales. En N. Giarracca (coord.). Estudios Rurales. Teorías, problemas y estrategias metodológicas, (pp. 77-95). Buenos Aires, Argentina: La Colmena.

González, F., y Manzanal, M. (2019). Agricultura Familiar: inclusión y hegemonía. Análisis desde experiencias locales en la provincia de Buenos Aires (Argentina). Trabajo y Sociedad, 32, 125-142.

García Lorenzana, Ú. (2015). Programa de Certificación en Origen de cebolla fresca para exportación. En Suplemento, 9° Fiesta Regional de la Cebolla, Hilario Ascasubi, Villarino, 22-23.

Gorenstein, S. (2006). Dinámicas en una trama hortícola y efectos territoriales. El caso del Valle Bonaerense del Río Colorado. Revista interdisciplinaria de estudios agrarios, 24, 81-99.

Gorenstein, S. (2005). Análisis participativo del proceso de transformación productiva e institucional en el Valle Bonaerense del Rio Colorado. Buenos Aires, Rimisp, Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural.

Iurman, J. P. (1998). Research and extension for small farmers. Unidad de Minifundios, INTA. Ponencia Salzburg Seminar “Sustainable Rural Community Development”, Salzburgo, Austria.

Lattuada, M., Márquez, S. y Neme, J. (2012). Desarrollo rural y política. Reflexiones sobre la experiencia argentina desde una perspectiva de gestión. Buenos Aires, Argentina: Ediciones CICCUS.

Lattuada, M., Nogueira, M. E. y Urcola, M. (2015). Las formas asociativas de la agricultura familiar en el desarrollo rural argentino de las últimas décadas (1990- 2014). CIRIEC-España, Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa, (84), 195–228.

Ley N° 13.246. Arrendamientos rurales y aparcerias, Buenos Aires, Argentina, 1948.

Ley N° 27.118. Reparación Histórica de la Agricultura Familiar para la Construcción de una Nueva Ruralidad en la Argentina, Buenos Aires, Argentina, 2014.

Nogueira, M., Urcola, M. y Lattuada, M. (2017). La gestión estatal del desarrollo rural y la agricultura familiar en argentina: estilos de gestión y análisis de coyuntura 2004-2014 y 2015-2017. Revista Latinoamericana de Estudios Rurales, II (4), 23-59.

Pazzi, A. (2009). Sector Agropecuario y Desarrollo Rural. El caso del Valle Bonaerense del Río Colorado (Argentina). Tesis para la obtención del doctorado, Universitat Rovira i Virgili, Reus, España.

Schiavoni, G. (2010). Describir y prescribir: la tipificación de la agricultura familiar en la Argentina. En M. Manzanal y G. Neiman (Comps.), La agricultura familiar del MERCOSUR. Trayectorias, amenazas y desafíos, (pp. 43-59). Buenos Aires, Argentina: Ediciones CICCUS.

Servolo de Medeiros, L. (2010). Agricultura familiar no Brasil: aspectos da formaçao de uma categoría política. En M. Manzanal y G. Neiman (Comps.), La agricultura familiar del MERCOSUR. Trayectorias, amenazas y desafíos, pp. 131-152. Buenos Aires, Argentina: Ediciones CICCUS.

Therborn, G. (2015). Los campos de exterminio de la desigualdad. Buenos Aires, Argentina: Fondo de Cultura Económica.

Torrez Gallardo, M. A. (2017). Una aproximación tipológica sobre trabajadores migrantes en los circuitos productivos de la horticultura. Valle Bonaerense del río Colorado. Revista Interdisciplinaria de Estudios Sociales, 16, 35-64.

Torrez Gallardo, M. A. y Bustos Cara, R. (2015). Construcción de territorios a partir de las modalidades de trabajo de los colectivos migrantes en el sudoeste bonaerense. En IX Jornadas Interdisciplinarias de Estudios Agrarios y Agroindustriales Argentinos y Latinoamericanos, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

Tsakoumagkos, P. (2013). Tercera Jornada “Ing. Agr. Horacio Giberti”. Cuestiones y perspectivas de la pequeña producción. Revista Realidad Económica, 280, 11-43.

Notas

[1] Ver en la Figura 3 el descenso de la superficie sembrada con cebolla desde la campaña 2008/2009, debido a la crisis hídrica que hubo en la región desde entonces.

[2] Los vaivenes que pueden producirse de una campaña a la otra son consecuencia de la dependencia del mercado exterior y debido a las enfermedades diversas del cultivo (

García Lorenzana, 2015).

[3] Cuáles son los lotes regados va variando año a año.

[4] Los galpones de empaque son un requisito para la exportación de la cebolla. Los exportadores establecen el contacto comercial con el mercado externo y los importadores gestionan la importación del producto en el país de destino (fundamentalmente con Brasil) y en muchos casos tienen integrados sus propios galpones de empaque. El importador se encuentra integrado, en términos generales con el exportador, y se trata de empresas con asentamiento en la frontera (

Gorestein, 2005).

[5] Pazzi (2009) presentaba el dato de alrededor de 800 familias de origen boliviano en la zona.

[6] En su recorte se centra solo en productores y trabajadores migrantes.

[7] Una anécdota que relató un entrevistado de APROVIS ilustra esta situación (Entrevista APROVIS, septiembre 2019). En una reunión entre un funcionario, productores y trabajadores, el funcionario pidió que los productores se colocaran de un lado y los trabajadores de otro. El resultado fue que todos los que estaban en la reunión fueron del lado de los productores. La explicación fue que estos empiezan como trabajadores, posteriormente alquilan alguna hectárea y van creciendo en escala. La mayoría son productores, pero además “salen a trabajar”.

[8] El salario social complementario surge en 2016 con la Ley de Emergencia social y es administrado por organizaciones sociales, entre ellas el MTE, la UTT y la FNC.

[9] La expresión refiere a los productores hortícolas diversificados, que no hacen cebolla o hacen cebolla y otras verduras.

[10] Cuando arriendan un campo los productores le tienen que dar al dueño del campo entre quinientas y seiscientas bolsas de cebolla por hectárea.

[11] También denominado valle de Viedma o valle del IDEVI, por el Instituto de Desarrollo del Valle inferior del río Negro.

[12] La cebolla requiere humedad en toda la franja, lo cual implicaría instalar muchas cintas para riego por goteo, entonces por hectárea sale muy caro.

[13] Cosechar con máquina es más barato pero no permite diferir la venta de la producción, requiere vender rápido. En cambio, realizar la cosecha contratando trabajadores temporales es más caro pero la cebolla se mantiene en mejores condiciones (más seca, con más altura y mejor tapada) y puede esperar más para ser vendida.

[14] En algunos casos estos intermediarios brasileros incluso les entregan insumos a los productores más grandes (ej. de 50 ha, no lo hacen con los chicos) con la condición de que les vendan a ellos la cebolla, y lo cobran con un porcentaje de la producción.