Introducción

El cuy (Cavia porcellus Linnaeus, 1758) (Rodentia: Caviidae), es una especie nativa de los Andes sudamericanos y es parte integral de las prácticas agrícolas tradicionales de la región. Además de su valor cultural, el cuy es una fuente importante de proteína animal de alta calidad para las poblaciones rurales y urbanas en países como Perú, Ecuador y Bolivia (Quito et al., 2023). Su cría es relativamente sencilla debido a su naturaleza tranquila y su capacidad para adaptarse a diversas condiciones, lo que lo convierte en un recurso económico significativo en comunidades agrícolas de pequeña escala (Ruiz et al., 2024). En Perú, el consumo de carne de cuy asciende a 16,500 toneladas anuales, provenientes de una población de 65 millones de cuyes, lo que evidencia la relevancia de esta especie en la seguridad alimentaria del país (Evangelista et al., 2023).

En Ecuador, la producción de cuyes se centra en las provincias andinas como Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Cañar y Loja, pero en los últimos años se ha expandido también a las regiones de la Costa y el Oriente debido a la creciente demanda en las zonas urbanas y costeras (Chávez-Tapia et al., 2022). Este incremento en la demanda está relacionado con la migración interna de las poblaciones rurales hacia las ciudades, donde la carne de cuy ha ganado popularidad tanto por su valor nutricional como por su conexión con las tradiciones alimentarias de la región (Dávila-Solarte et al., 2018). Este fenómeno ha impulsado la intensificación de la producción en diversas regiones, creando la necesidad de optimizar los sistemas de alimentación y manejo (Meza et al., 2023).

La alimentación es un factor clave para lograr buenos resultados en la producción de cuyes, ya que influye directamente en su crecimiento, eficiencia alimenticia y bienestar general. Tradicionalmente, la dieta de los cuyes incluye forrajes verdes, como la alfalfa, una leguminosa de alto valor proteico y fácil disponibilidad en muchas regiones andinas (Zambrano-Mila et al., 2020). Sin embargo, el uso de concentrados comerciales para complementar la dieta de los cuyes ha aumentado debido a la necesidad de maximizar el aumento de peso y mejorar la modificación del alimento. A pesar de su eficacia, el costo elevado de estos concentrados comerciales ha llevado a los pequeños productores a buscar alternativas más económicas y sostenibles que no comprometan la salud y productividad de los animales (Usca et al., 2022).

El afrecho de arroz, un subproducto de la industria arrocera, ha surgido como una de esas alternativas viables. Este subproducto contiene un valor nutricional significativo, con una digestibilidad de la materia seca del 80,33% y un contenido de energía digestible de 3,77 Mcal/kg de materia seca, lo que lo convierte en una fuente potencialmente valiosa para la alimentación de cuyes (Ruiz et al., 2024). Además de su valor nutritivo, el afrecho de arroz tiene la ventaja de ser un recurso abundante en muchas regiones agrícolas de Ecuador, donde la producción de arroz es una actividad importante. Su utilización no solo ofrece una alternativa económica para los productores, sino que también contribuye a la sostenibilidad del sistema agrícola al reducir los desperdicios y mejorar la eficiencia de la cadena de producción de alimentos (Escobar-Ramírez et al., 2023).

Este estudio examina el impacto de la adición de afrecho de arroz en la alimentación de cuyes durante sus fases de desarrollo y engorde. Se plantea que el afrecho de arroz no solo podría reemplazar a los concentrados comerciales más costosos, sino que también tendría el potencial de mejorar la velocidad de aumento de peso y la eficiencia alimenticia de los cuyes, sin afectar negativamente su salud. Para ello, se evaluará cómo la inclusión de este subproducto agrícola influye en variables clave como la ganancia de peso, la conversión alimenticia y la mortalidad en cuyes durante el período de crecimiento. Además, se evaluarán los costos de producción para analizar la rentabilidad de incorporar afrecho de arroz en sistemas de producción animal a pequeña escala.

Investigaciones previas han demostrado que la inclusión de subproductos agrícolas en la dieta de animales de producción puede ser una estrategia eficaz para reducir costos y mejorar la sostenibilidad de la producción (Fuentes Carmona et al., 2011). En el caso específico de los cuyes, el uso de subproductos como el afrecho de arroz ha mostrado un impacto positivo en la eficiencia alimentaria, al mismo tiempo que reduce la dependencia de insumos comerciales (Cjanahuire et al., 2023). Sin embargo, aún es necesario investigar más a fondo su impacto en diferentes contextos productivos, especialmente en regiones donde los recursos son limitados y la necesidad de opciones alimentarias accesibles es mayor (Bislava et al., 2022; Herrera et al., 2022).

La investigación también tomará en cuenta otros subproductos agrícolas, como la harina de papa, los cuales han demostrado en estudios previos su capacidad para mejorar la eficiencia alimenticia y reducir los costos de producción sin comprometer la calidad de la carne producida (Escobar-Ramírez et al., 2023). Se prevé que los resultados de este estudio contribuirán a mejorar la productividad en pequeñas explotaciones familiares, y también que promuevan prácticas más sostenibles y eficientes en la producción animal, especialmente en zonas rurales con recursos limitados.

Materiales y métodos

Ubicación del Estudio

El ensayo se realizó en Ecuador, en la provincia de Bolívar, específicamente en el cantón Guaranda. Esta región está situada en la zona interandina a una altitud de 2668 metros sobre el nivel del mar (msnm), lo que le otorga un clima templado de montaña, caracterizado por temperaturas promedio que oscilan entre 12°C y 18°C, y una humedad relativa moderada. El cantón Guaranda abarca una superficie de 1898 km² y posee una geografía variada, que incluye valles, colinas y zonas montañosas, favoreciendo la actividad agrícola y ganadera. Está delimitado por las provincias de Cotopaxi al norte, San Miguel al sur, Tungurahua y Chimborazo al este, y los cantones Chimbo, Caluma y Echeandía al oeste (González-Rivera et al., 2024).

Análisis de Datos

Se implementó un diseño de bloques completamente aleatorizados (DBCA) con cuatro tratamientos y cuatro repeticiones para evaluar el efecto del afrecho de arroz en la dieta de cuyes. Cada réplica incluyó cuatro cuyes, resultando en un total de 64 animales distribuidos uniformemente entre los tratamientos. Los tratamientos incluyeron niveles de afrecho de arroz del 4%, 8% y 12% (T2, T3 y T4), junto con un grupo control (T1). El análisis de covarianza ajustó las diferencias entre tratamientos, y estas se compararon usando la prueba de significación de Duncan al 5%, lo que permitió identificar diferencias significativas entre los tratamientos.

Este enfoque permitió evaluar tanto la seguridad como la eficacia del afrecho de arroz en distintos niveles de inclusión en la dieta.

Manejo de los Animales

Se seleccionaron 64 cuyes machos de la línea peruana mejorada, todos con un peso promedio inicial de 251,81 g y una edad de 21 días al comienzo del experimento. Los cuyes fueron distribuidos aleatoriamente y alojados de manera individual en cuartones de madera de dimensiones 0,5 x 0,4 x 0,5 metros, construidos específicamente para este propósito. Previo al ingreso de los animales, el galpón y las pozas fueron desinfectados utilizando cal viva.

Además, se incluyó una capa de viruta de 5 cm en la base de cada cuartón para ofrecer un lecho apropiado, asegurando que los animales permanecieran en un ambiente limpio. Cada cuy fue identificado con un arete numerado, lo que permitió un registro detallado de cada individuo a lo largo del estudio según el tratamiento asignado. El manejo de los animales siguió estrictamente las pautas internacionales para el bienestar animal, minimizando cualquier sufrimiento innecesario.

Monitoreo del Peso y Eficiencia Alimenticia

Durante el ensayo, la ganancia de peso se evaluó utilizando una balanza analítica con una precisión de 0,1 g. Se realizaron pesajes iniciales al comienzo del estudio y se continuaron en intervalos de 15 días, hasta completar los 90 días del experimento. Las mediciones se realizaron en los días 15, 30, 45, 60, 75 y 90. La eficiencia alimenticia fue determinada mediante la relación entre la cantidad total de alimento consumido y la ganancia de peso registrada en cada intervalo.

Monitoreo del consumo de alimento y registro de mortalidad

La alimentación del cuy se monitoreó diariamente, pesando tanto el balanceado como la alfalfa suministrados, y restando el peso de los sobrantes para calcular el consumo neto diario de cada animal. Este procedimiento se llevó a cabo de manera sistemática para obtener datos precisos sobre la ingesta total de alimento.

El registro de la mortalidad de los animales se realizó de manera diaria, contabilizando cualquier deceso de cuyes durante el transcurso del experimento, con el fin de evaluar el impacto diferencial de los tratamientos sobre la tasa de supervivencia.

Estos datos se emplearon para llevar a cabo un análisis integral de la viabilidad de las dietas experimentales y su efecto en los parámetros de salud y bienestar de los cuyes.

Formulación de Dietas Experimentales

Las dietas experimentales fueron formuladas siguiendo las recomendaciones establecidas por el National Research Council (NRC, 2002), asegurando que los requerimientos nutricionales específicos de los cuyes en las etapas de crecimiento y engorde fueran completamente satisfechos. Estas dietas se diseñaron para proporcionar niveles óptimos de proteína, energía, fibra y minerales esenciales, como calcio y fósforo, que son fundamentales para el desarrollo adecuado de los cuyes (Tabla 1).

Tabla 1

Composición de las raciones experimentales para cuyes

Nota: La tabla muestra la composición de las raciones experimentales para cuyes con diferentes niveles de afrecho de arroz (0%, 4%, 8%, 12%), ajustadas según las recomendaciones del NRC (2002).

Nota: La tabla muestra la composición de las raciones experimentales para cuyes con diferentes niveles de afrecho de arroz (0%, 4%, 8%, 12%), ajustadas según las recomendaciones del NRC (2002).

| Ingredientes | Niveles de Afrecho Arroz % |

| 0 | 4 | 8 | 12 |

| Maíz molido | 27,45 | 23,05 | 25,00 | 24,00 |

| Afrechillo trigo | 20,47 | 14,50 | 17,45 | 15,75 |

| Polvillo Arroz | 11,90 | 10,37 | 10,37 | 10,37 |

| Banaharina | 2,00 | 6,55 | 1,00 | 0,00 |

| Harina Pescado | 2,75 | 3,75 | 2,75 | 3,00 |

| Torta Soya | 20,00 | 21,00 | 20,00 | 20,00 |

| Alfarina | 7,05 | 8,00 | 7,05 | 6,00 |

| Sal yodada | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |

| Conchilla | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |

| Fosfato dicalsico | 2,10 | 2,00 | 2,10 | 2,10 |

| Premezcla cuyes | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |

| Aceite palma | 4,50 | 5,00 | 4,50 | 5,00 |

| Afrecho Arroz | 0,00 | 4,00 | 8,00 | 12,00 |

| Antioxidante | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |

| Carbonato Calcio | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |

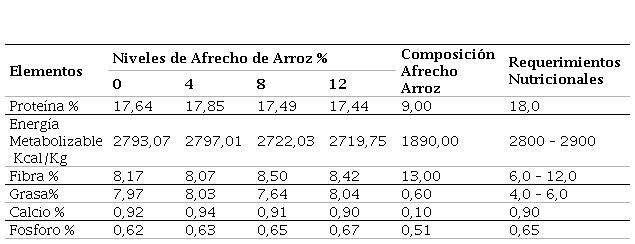

Las proporciones de cada componente se ajustaron cuidadosamente para garantizar un equilibrio adecuado entre los nutrientes, permitiendo maximizar el aumento del peso en el menor tiempo y el rendimiento del alimento. La composición detallada de los ingredientes y los aportes nutricionales de cada dieta se presenta en la Tabla 2, donde se especifican las concentraciones de macronutrientes y las fuentes de los subproductos utilizados, como el afrecho de arroz, que formó parte clave de las formulaciones experimentales.

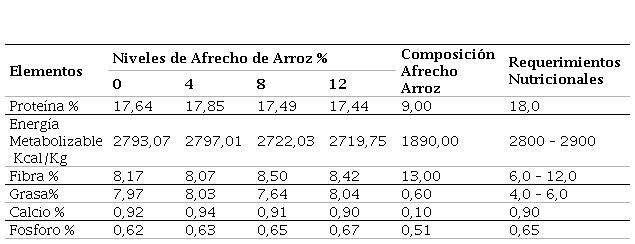

Tabla 2

Composición nutricional de las dietas experimentales afrecho de arroz y requerimientos nutricionales para cuyes en la etapa de crecimiento –engorde

Nota: La tabla compara los nutrientes de las dietas con afrecho de arroz frente a los requerimientos nutricionales para cuyes en crecimiento.

Nota: La tabla compara los nutrientes de las dietas con afrecho de arroz frente a los requerimientos nutricionales para cuyes en crecimiento.

| Elementos | Niveles de Afrecho de Arroz % | Composición Afrecho Arroz | Requerimientos Nutricionales |

| 0 | 4 | 8 | 12 |

| Proteína % | 17,64 | 17,85 | 17,49 | 17,44 | 9,00 | 18,0 |

| Energía Metabolizable Kcal/Kg | 2793,07 | 2797,01 | 2722,03 | 2719,75 | 1890,00 | 2800 – 2900 |

| Fibra % | 8,17 | 8,07 | 8,50 | 8,42 | 13,00 | 6,0 – 12,0 |

| Grasa% | 7,97 | 8,03 | 7,64 | 8,04 | 0,60 | 4,0 – 6,0 |

| Calcio % | 0,92 | 0,94 | 0,91 | 0,90 | 0,10 | 0,90 |

| Fosforo % | 0,62 | 0,63 | 0,65 | 0,67 | 0,51 | 0,65 |

Resultados

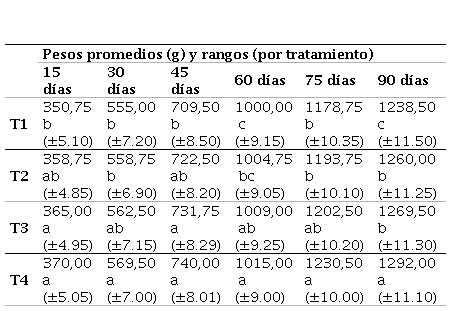

Se observó que los cuyes alimentados con dietas que incluyeron afrecho de arroz mostraron diferencias estadísticas significativas (p<0,05) en el peso corporal en los diferentes puntos de evaluación a los 15, 30, 45, 60, 75 y 90 días, de acuerdo con los resultados obtenidos a través del análisis de covarianza (Tabla 3).

Las distintas proporciones de afrecho de arroz en la dieta influyeron de manera evidente en el desarrollo de los cuyes durante el ensayo. Además, los análisis con la prueba de Duncan al 5% indicaron que no hubo diferencias relevantes en los pesos iniciales entre los grupos, lo que confirma que todos los tratamientos comenzaron bajo condiciones similares en términos de peso corporal.

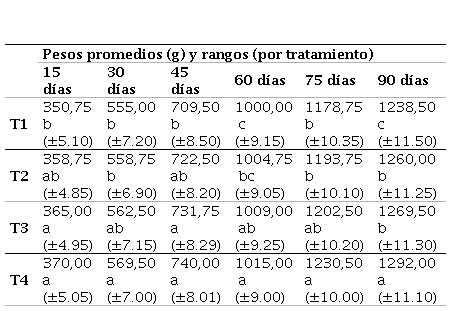

Tabla 3

Prueba de significancia de Duncan al 5% en la variable peso corporal

Nota: Medias con diferentes letras indican diferencias significativas (p < 0,05) según la prueba de significancia de Duncan. Letras iguales indican que no hay diferencias significativas entre tratamientos. Los valores entre paréntesis corresponden al desvío estándar de cada tratamiento.

Nota: Medias con diferentes letras indican diferencias significativas (p < 0,05) según la prueba de significancia de Duncan. Letras iguales indican que no hay diferencias significativas entre tratamientos. Los valores entre paréntesis corresponden al desvío estándar de cada tratamiento.

| Pesos promedios (g) y rangos (por tratamiento) |

| 15 días | 30 días | 45 días | 60 días | 75 días | 90 días |

| T1 | 350,75 b (±5.10) | 555,00 b (±7.20) | 709,50 b (±8.50) | 1000,00 c (±9.15) | 1178,75 b (±10.35) | 1238,50 c (±11.50) |

| T2 | 358,75 ab (±4.85) | 558,75 b (±6.90) | 722,50 ab (±8.20) | 1004,75 bc (±9.05) | 1193,75 b (±10.10) | 1260,00 b (±11.25) |

| T3 | 365,00 a (±4.95) | 562,50 ab (±7.15) | 731,75 a (±8.29) | 1009,00 ab (±9.25) | 1202,50 ab (±10.20) | 1269,50 b (±11.30) |

| T4 | 370,00 a (±5.05) | 569,50 a (±7.00) | 740,00 a (±8.01) | 1015,00 a (±9.00) | 1230,50 a (±10.00) | 1292,00 a (±11.10) |

En los pesos corporales, los cuyes del tratamiento T4 (12% de afrecho de arroz) presentaron los mejores resultados a lo largo del ensayo, superando a los tratamientos T1, T2 y T3 en cada intervalo de medición.

Peso Corporal y Ganancia de Peso

El análisis de los pesos corporales registrados en los tratamientos que recibieron dietas balanceadas con adición de afrecho de arroz muestra que los cuyes del tratamiento T4 (12% de afrecho de arroz) alcanzaron los mayores pesos a lo largo de todo el ensayo.

A los 15 días, el T4 registró un peso promedio de 370,00 g, seguido del T3 con 365,00 g y del T2 con 358,75 g. Esta tendencia se mantuvo a los 30 días, con el T4 alcanzando 569,50 g y el T3 562,50 g. A los 45 días, los pesos continuaron siendo mayores para el T4 (740,00 g) y el T3 (731,75 g). Esta superioridad persistió hasta los 60 días, con el T4 obteniendo un peso de 1015,00 g, seguido nuevamente por el T3. A los 75 días, el T4 registró 1230,50 g y el T3 1202,50 g.

Finalmente, a los 90 días, el tratamiento T4 se ubicó en primer lugar con un peso de 1292,00 g, lo que lo convirtió en el más eficaz. En comparación, el grupo control (T1), que no recibió afrecho de arroz, presentó los pesos más bajos durante todo el ensayo, registrando 350,75 g a los 15 días, 555,00 g a los 30 días, 709,50 g a los 45 días, 1000,00 g a los 60 días, 1178,75 g a los 75 días y, finalmente, 1238,50 g a los 90 días.

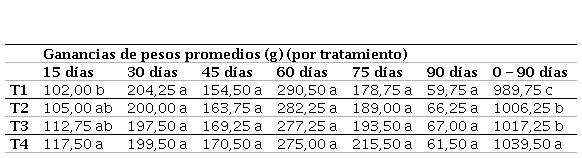

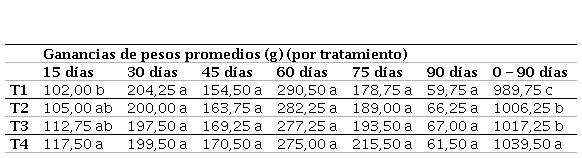

Con respecto a la ganancia de peso, a los 15 días se identificaron diferencias considerables entre cada uno de los tratamientos (Tabla 4). El T4 mostró la mayor ganancia con 117,50 g, mientras que el T1 presentó la menor con 102,00 g. A los 30 días, aunque no se encontraron diferencias significativas, el T4 mantuvo una ganancia superior (199,50 g) en comparación con el T1 (204,25 g).

La tendencia se mantuvo similar a los 45 días, con el T4 logrando 170,50 g de ganancia y el T1 la más baja con 154,50 g. A los 60, 75 y 90 días, no se registraron diferencias significativas en el aumento de peso entre los tratamientos, pero numéricamente el T4 continuó siendo el mejor. En la ganancia de peso total, de 0 a 90 días, el tratamiento T4 alcanzó el más alto nivel con 1039,50 g, mientras que el T1 registró la más baja con 989,75 g (Tabla 4).

Tabla 4

Prueba de significancia de Duncan al 5% en la variable ganancia de peso

Nota: Medias con diferentes letras indican diferencias significativas (p < 0,05) según la prueba de significancia de Duncan. Letras iguales indican que no hay diferencias significativas entre tratamientos.

Nota: Medias con diferentes letras indican diferencias significativas (p < 0,05) según la prueba de significancia de Duncan. Letras iguales indican que no hay diferencias significativas entre tratamientos.

| Ganancias de pesos promedios (g) (por tratamiento) |

| 15 días | 30 días | 45 días | 60 días | 75 días | 90 días | 0 – 90 días |

| T1 | 102,00 b | 204,25 a | 154,50 a | 290,50 a | 178,75 a | 59,75 a | 989,75 c |

| T2 | 105,00 ab | 200,00 a | 163,75 a | 282,25 a | 189,00 a | 66,25 a | 1006,25 b |

| T3 | 112,75 ab | 197,50 a | 169,25 a | 277,25 a | 193,50 a | 67,00 a | 1017,25 b |

| T4 | 117,50 a | 199,50 a | 170,50 a | 275,00 a | 215,50 a | 61,50 a | 1039,50 a |

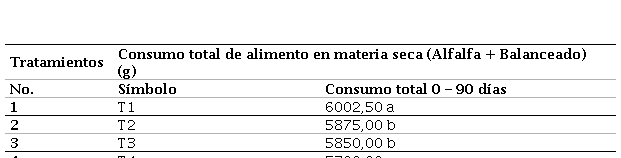

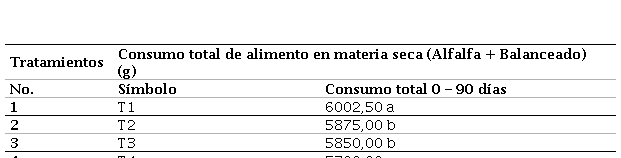

Consumo de Alimento

En cuanto a la alimentación total en materia seca (incluyendo alfalfa y balanceado), se observaron diferencias considerables entre los tratamientos. El grupo control (T1) registró el mayor consumo total con 6002,50 g, mientras que el tratamiento T4, que recibió la mayor inclusión de afrecho de arroz (12%), mostró el menor consumo total con 5700,00 g (Tabla 5). Los datos resultantes indican que la inclusión de afrecho de arroz en la dieta balanceada contribuyó a una mayor eficiencia en el uso del alimento, permitiendo reducir el consumo sin afectar negativamente el crecimiento de los cuyes.

Tabla 5

Prueba de significancia de Duncan al 5% en la variable consumo total de alimento en materia seca Alfalfa Balanceado

Nota: Medias con diferentes letras indican diferencias significativas (p < 0,05) según la prueba de significancia de Duncan. Letras iguales indican que no hay diferencias significativas entre tratamientos.

Nota: Medias con diferentes letras indican diferencias significativas (p < 0,05) según la prueba de significancia de Duncan. Letras iguales indican que no hay diferencias significativas entre tratamientos.

| Tratamientos | Consumo total de alimento en materia seca (Alfalfa + Balanceado) (g) |

| No. | Símbolo | Consumo total 0 – 90 días |

| 1 | T1 | 6002,50 a |

| 2 | T2 | 5875,00 b |

| 3 | T3 | 5850,00 b |

| 4 | T4 | 5700,00 c |

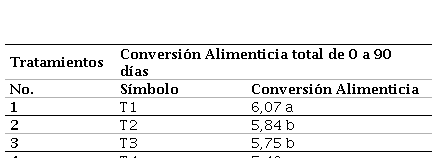

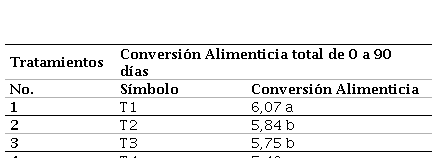

Los valores promedio de conversión alimenticia total, calculados de 0 a 90 días, mostraron diferencias claras entre los tratamientos. Los promedios generales obtenidos fueron 6,07 para el T1, 5,84 para el T2, 5,75 para el T3, y 5,49 para el T4. Según la prueba de significancia (p<0,05), estos valores fueron altamente significativos, destacando que el tratamiento T4, con un valor de 5,49, presentó la mejor conversión alimenticia, mientras que el tratamiento T1, con 6,07, mostró la peor. Cabe destacar que en esta variable, un valor menor indica una mejor eficiencia alimenticia, lo que refuerza el rendimiento superior del tratamiento T4 (Tabla 6).

Tabla 6

Prueba de significancia de Duncan al 5% en la variable conversión alimenticia

Nota: Medias con diferentes letras indican diferencias significativas (p < 0,05) según la prueba de significancia de Duncan. Letras iguales indican que no hay diferencias significativas entre tratamientos.

Nota: Medias con diferentes letras indican diferencias significativas (p < 0,05) según la prueba de significancia de Duncan. Letras iguales indican que no hay diferencias significativas entre tratamientos.

| Tratamientos | Conversión Alimenticia total de 0 a 90 días |

| No. | Símbolo | Conversión Alimenticia |

| 1 | T1 | 6,07 a |

| 2 | T2 | 5,84 b |

| 3 | T3 | 5,75 b |

| 4 | T4 | 5,49 c |

Discusión

Con base en el análisis de los resultados y los principios de nutrición animal, el afrecho de arroz no solo cumple con los requisitos nutricionales esenciales para el desarrollo óptimo de los cuyes, sino que también se presenta como una alternativa eficiente y sostenible para la producción animal (Usca et al., 2022). La ausencia de mortalidad en los cuyes alimentados con dietas que incluían afrecho de arroz durante las fases de crecimiento y engorde confirma que su inclusión en concentraciones del 12% es segura y bien tolerada por los animales (Lavoie et al., 2022). Carcelén et al., (2021), demostraron que la inclusión de subproductos agrícolas en las dietas animales es viable siempre y cuando se mantengan niveles adecuados y un balance nutricional apropiado, lo que coincide con los resultados obtenido en el presente estudio.

Además, el tratamiento que incorporó un 12% de afrecho de arroz (T4) mostró la mayor ganancia de peso total, alcanzando un incremento de 1039,50 g a los 90 días. Estos resultados superan significativamente a los obtenidos en estudios previos, como el de Núñez Torres et al., (2023), quien reportó una ganancia máxima de 678,55 g utilizando polvillo de avena en porcentajes entre el 12,5% y el 22,5%. Esta diferencia notable podría atribuirse a la composición nutricional del afrecho de arroz, que posiblemente contiene mayores concentraciones de fibra, carbohidratos y proteínas, favoreciendo un crecimiento más eficiente en comparación con otros subproductos como el polvillo de avena (Bardales et al., 2019).

Estudios como el de Andrade et al., (2017), que evaluaron diferentes niveles de proteína en la alimentación de los cuyes y reportaron un aumento significativo del peso a 630,22 g, permitieron observar una superioridad significativa en los resultados obtenidos en este estudio, alcanzando una ganancia de 1039,50 g. Esto sugiere que el afrecho de arroz no solo es un suplemento nutricional viable, sino que puede ofrecer beneficios superiores frente a otros ingredientes utilizados en la formulación de dietas para esta especie. Además de promover una mayor ganancia de peso, la inclusión del afrecho de arroz optimiza la eficiencia en el uso de los recursos alimenticios, maximizando la conversión del alimento en masa corporal (Castro et al., 2023; Mendoza & Rojas, 2020)

En cuanto a la conversión alimenticia, los tratamientos que incluyeron afrecho de arroz mostraron una mejor eficiencia en comparación con el grupo control. Específicamente, el tratamiento T4, con una conversión de 5,49, fue el más eficiente, seguido por T3 (5,75) y T2 (5,84). Un menor valor en la conversión alimenticia refleja una mayor eficiencia en la utilización del alimento para la producción de masa corporal, lo que se alinea con las observaciones previas en la literatura (Huaman et al., 2021). Peñaherrera Gaibor, (2011) reportó una conversión de 5,10 en dietas formuladas con diferentes niveles de banaharina, y aunque los valores obtenidos en este estudio son ligeramente superiores, la tendencia sigue siendo consistente. Esto refuerza la conclusión de que el afrecho de arroz es una alternativa eficaz y competitiva en la dieta de los cuyes.

En contraste, estudios como los de Núñez Torres et al., (2023) informaron índices de conversión mucho más altos, con valores de 8,96 y 7,99, respectivamente. Estos resultados reflejan una menor eficiencia en el uso del alimento, subrayando la dificultad de encontrar dietas que maximicen la conversión sin incurrir en pérdidas significativas. En base a esto, es posible establecer que la adición de afrecho de arroz no solo mejora la ganancia de peso, sino que también reduce el desperdicio de alimento, lo cual es crucial en sistemas de producción que buscan optimizar los recursos disponibles.

La sostenibilidad del uso del afrecho de arroz es un aspecto clave dentro de la producción animal moderna. Al ser un subproducto abundante de la industria arrocera, su disponibilidad y bajo costo en muchas regiones agrícolas lo convierten en una alternativa económicamente viable tanto para pequeños como para grandes productores (Flores et al., 2018). Además, su uso contribuye a la reducción de desechos agrícolas, promoviendo prácticas más sostenibles en la producción animal (Condoy et al., 2023; Dávila-Solarte et al., 2018). En conjunto con los resultados obtenidos en términos de aumento de peso y modificación del alimento, se sugiere que el afrecho de arroz puede tener un impacto positivo no solo en la economía de la producción animal, sino también en la sostenibilidad ambiental.

Es importante reconocer que la efectividad del afrecho de arroz como suplemento en la alimentación de cuyes puede estar influenciada por diversas variables ambientales y de manejo, como la temperatura, la humedad relativa, la calidad y disponibilidad del agua, y el acceso a otros recursos alimenticios (Castro et al., 2023). A pesar de estas posibles variaciones, los datos de este estudio proporcionan una base técnica sólida para recomendar el uso del afrecho de arroz en la formulación de dietas comerciales, particularmente en regiones donde su disponibilidad es alta y su incorporación puede ayudar a reducir costos y mejorar la sostenibilidad de los sistemas agropecuarios.

Conclusiones

Este estudio muestra claramente que la inclusión del afrecho de arroz en la dieta de los cuyes es segura y bien tolerada, además de promover una ganancia de peso significativamente superior en comparación con otros subproductos agrícolas evaluados en estudios previos. Con una ganancia promedio de 1039,50 g a los 90 días, se posiciona como un suplemento altamente eficiente para optimizar el crecimiento en la producción de cuyes.

La inclusión del afrecho de arroz no solo mejora la ganancia de peso, sino que también optimiza la conversión alimenticia, reduciendo el desperdicio de recursos alimenticios. El tratamiento T4, con una conversión de 5,49, fue el más eficiente, lo que evidencia que el afrecho de arroz permite una utilización más efectiva del alimento, contribuyendo a una producción más rentable y sostenible.

El uso del afrecho de arroz, al ser un subproducto abundante y de bajo costo de la industria arrocera, representa una opción viable tanto para pequeños como grandes productores, contribuyendo a la reducción de desechos agrícolas y a una mayor sostenibilidad en los sistemas de producción animal. Su incorporación en las dietas comerciales no solo reduce los costos de alimentación, sino que también apoya prácticas agrícolas más sostenibles y responsables.

Referencias bibliográficas

Andrade Aulestia, P., Chicaiza Lema, S., Toro Molina, B., Labrada Ching, J., Chacón Marcheno, E., & Ramírez de Ribera, J. L. (2017). Inclusión de heno de avena en la alimentación de cuyes (Cavia porcellus) de engorde. REDVET. Revista Electrónica Veterinaria, 18(10), 1–7.

Bardales, J. A. S., Rubín, V. V., Segura, J. L. C., & Rojas, P. A. (2019). Evaluación de niveles de energía digestible en dos sistemas de alimentación en la respuesta productiva y reproductiva de cuyes (Cavia porcellus). Revista de Investigaciones Veterinarias del Perú, 30(4), 1515–1526. doi:10.15381/RIVEP.V30I4.17173

Bislava, M. B., Igwebuike, J. U., Buba, S., & Bukar, A. I. (2022). Understanding standard for guinea pig production in Nigeria: A review. Nigerian Journal of Animal Science, 24(1), 90–99.

Carcelén, F., López, M., Martín, F. S., Ara, M., Bezada, S., Ruiz-García, L., Sandoval-Monzón, R., López, S., & Guevara, J. (2021). Effect of probiotics administration at different levels on the productive parameters of guinea pigs for fattening (Cavia porcellus). Open Veterinary Journal, 11(2), 222–227. doi:10.5455/OVJ.2021.V11.I2.6

Castro, S. A., Rivera Yumbo, J. M., & Arias Jara, M. Á. (2023). Elaboración de balanceado a partir de residuos del maracuyá (Passiflora edulis) para alimentación de cuyes. Revista Científica Multidisciplinar G-Nerando, 4(1). doi:10.60100/RCMG

Chávez-Tapia, I., Avilés-Esquivel, D., Chávez-Tapia, I., & Avilés-Esquivel, D. (2022). Caracterización del sistema de producción de cuyes del cantón Mocha, Ecuador. Revista de Investigaciones Veterinarias del Perú, 33(2), 22576. doi:10.15381/RIVEP.V33I2.22576

Cjanahuire, E. A., Mamani, L. A. R., Velásquez, R. del P. T., Mamani, M. Á. P., & Aybar, H. F. (2023). Efecto de la alimentación en la productividad del cuy (Cavia porcellus) en la fase de desarrollo. Alfa Revista de Investigación en Ciencias Agronómicas y Veterinaria, 7, 567–572.

Condoy, M. D. C. C., Rodas, W. O. Q., Flores, F. R., & Murillo, N. D. C. C. (2023). Impacto de forraje hidropónico y microorganismos eficientes en cuyes: Parámetros productivos, hematológicos y bioquímicos nutricionales. Alfa Revista de Investigación en Ciencias Agronómicas y Veterinaria, 7(21), 573–582. doi:10.33996/REVISTAALFA.V7I21.238

Dávila-Solarte, A. P., Mora-Calvache, C. F., & Córdoba-Herrera, C. A. (2018). Caracterización etológica del cuy (Cavia porcellus) en sistemas de producción tradicional y tecnificado. Revista Investigación Pecuaria, 5(1), 5–15. doi:10.22267/revip.1851.1

Escobar-Ramírez, F., Espinoza-Ochoa, T., Hinojosa-Benavides, R. A., & De la Cruz-Marcos, R. N. (2023). Sustitución parcial y total de alfalfa fresca por heno en la alimentación de cuyes (Cavia porcellus) en crecimiento y engorde: Una alternativa para la época de estiaje. Journal of the Selva Andina Animal Science, 10(1), 16–29. doi:10.36610/J.JSAAS.2023.100100016

Evangelista, L. L. T., Tucto, R. F. M., Patiño, I. W. A., & Cabello, G. G. C. (2023). Alimentación de cuyes con harina de papa como sustituto del maíz amarillo y alfalfa. Alfa Revista de Investigación en Ciencias Agronómicas y Veterinaria, 7(19), 130–138. doi:10.33996/REVISTAALFA.V7I19.203

Flores, L., Moscoso, J., Camero, J., Angulo-Tisoc, J., Jeri, J., & Del Solar, J. (2018). Optimal slaughter moment for guinea pig (Cavia porcellus) reared under different feed systems. Compendio de Ciencias Veterinarias, 8(1), 7–15. doi: 10.18004/COMPEND.CIENC.VET.2018.08.01.07-15

Fuentes Carmona, F. F., Poblete Pérez, C. E., & Huerta Pizarro, M. A. (2011). Respuesta productiva de conejos alimentados con forraje verde hidropónico de avena, como reemplazo parcial de concentrado comercial. Acta Agronómica, 60, 183–189.

González-Rivera, V., Serrano-Castro, A., González-Rivera, M., & Bayas-Morejón, F. (2024). Evaluación de la vulnerabilidad física y social de las viviendas del cantón Guaranda, Ecuador, después del terremoto del 16 de abril de 2016. Revista de Estudios Latinoamericanos Sobre Reducción del Riesgo de Desastres REDER, 8(2), 5–14. doi:10.55467/REDER.V8I2.154

Herrera, E., Petrusan, J. I., Salvá-Ruiz, B., Novak, A., Cavalcanti, K., Aguilar, V., Heinz, V., & Smetana, S. (2022). Meat quality of guinea pig (Cavia porcellus) fed with black soldier fly larvae meal (Hermetia illucens) as a protein source. Sustainability, 14(3), 1292. doi:10.3390/SU14031292

Huaman, D., Huayhua, J. B., Acosta, E. J., & Palomino-Guerrera, W. (2021). Comportamiento productivo en cuyes (Cavia porcellus) machos raza Perú bajo el efecto de tres sistemas de alimentación, criados en condiciones de valles interandinos del Perú. Agro-industrial Science, 11(2), 179–183. doi:10.17268/agroind.sci.2021.02.07

Lavoie, J. C., Mohamed, I., & Teixeira, V. (2022). Dose–response effects of glutathione supplement in parenteral nutrition on pulmonary oxidative stress and alveolarization in newborn guinea pig. Antioxidants, 11(10), 1956. doi:10.3390/ANTIOX11101956

Mendoza, D. C., & Rojas, J. J. V. (2020). Adición de rastrojo de cocina en la alimentación del cuy hembra (Cavia porcellus) línea Perú mejorada, en etapa de recría en Llojeta, La Paz. Revista Estudiantil AGRO-VET, 4(2), 530–534.

Meza, E., Orellana, J., Astuhuamán, L., & Mendoza, G. (2023). Maximización de beneficios económicos del engorde de cuyes mediante restricción alimentaria. Revista de Investigaciones Veterinarias del Perú, 34(5), 26374. doi:10.15381/RIVEP.V34I5.26374

National Research Council. (2002). Nutrient requirements of dairy cattle (7th ed.). National Academy Press.

Núñez Torres, O. P., Guerrero López, J. R., Borja Caicedo, B. E., & Vaca Altamirano, C. (2023). The behavior of the productive indices in guinea pigs using cut and hydroponic oats. Bionatura, 8(3). doi:10.21931/RB/2023.08.03.4

Peñaherrera, D. M. (2011). Evaluación de la producción de cuyes utilizando un suplemento vitamínico mineral (Pecutrin Saborizado) en cuatro dosis en base al afrecho de trigo en la etapa de crecimiento-engorde en Cochabamba, Cantón Chimbo. Universidad Estatal de Bolívar.

Quito, L. F. D., Salazar, M. G. M., Yanos, J. V., & Suárez, S. D. B. (2023). Evaluación del aporte nutricional de la moringa (Moringa oleifera) en la alimentación de cuyes (Cavia porcellus) Milagro – Guayas. Pro Sciences: Revista de Producción, Ciencias e Investigación, 7(48), 1–9. doi: 10.29018/ISSN.2588-1000VOL7ISS48.2023PP1-9

Ruiz, J. V., Chino-Velásquez, L. B., Díaz Céspedes, M. A., Moscoso-Muñoz, J. E., & Hidalgo Lozano, V. (2024). Nutritional assessment and use of rice polish in feeding guinea pigs (Cavia porcellus). Agroindustrial Science, 13(3), 149–155. doi: 10.17268/AGROIND.SCI.2023.03.05

Usca Méndez, J. E., Flores Mancheno, L. G., Tello Flores, L. A., & Navarro Ojeda, M. N. (2022). Manejo general en la cría del cuy (La Caracola Editores, Ed.). Escuela Superior Politécnica de Chimborazo.

Zambrano-Mila, M., Rodríguez, A. S., Rivera-Olivero, I. A., Salas-Rueda, M., Cáceres-Orellana, M. V., de Waard, J. H., & Garcia-Bereguiain, M. A. (2020). Methicillin resistant Staphylococcus aureus carriage among guinea pigs raised as livestock in Ecuador. One Health, 9, 100118. doi: 10.1016/J.ONEHLT.2019.10011.

Notas de autor

jaldaz@ueb.edu.ec