Resumen: Los estudios sobre la actuación de la Compañía de Jesús en el continente americano han experimentado modificaciones en las últimas décadas con el descubrimiento y exploración de nuevas fuentes y su accesibilidad en formato digital. Esto fue nuevamente confirmado en la edición del “Libro de Cirugía” realizada por la historiadora brasileña Eliane Cristina Deckmann Fleck. Al estudiar la práctica científica de los jesuitas en la América colonial, Fleck se ha dedicado en los últimos años a la edición de manuscritos que no habían recibido el debido tratamiento por parte de la historiografía.

Estudios y reseñas bibliográficas

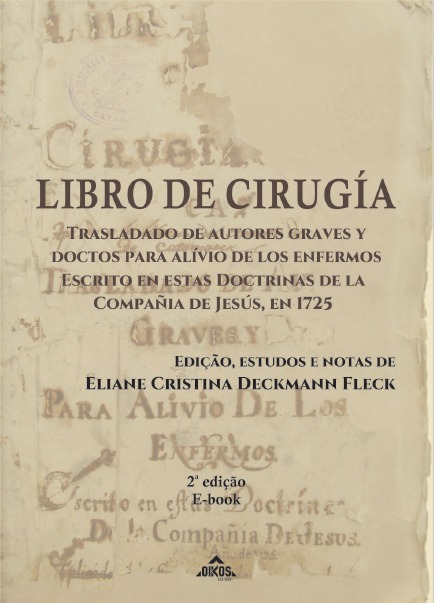

Eliane Cristina Deckmann Fleck, Libro de Cirugía (São Leopoldo: Oikos, 2022), 658 pp.

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.

| Deckmann Fleck Eliane Cristina. Libro de Cirugía. 2022. São Leopoldo. Oikos. 658pp.. 978-65-5974-050-5 |

|---|

Los estudios sobre la actuación de la Compañía de Jesús en el continente americano han experimentado modificaciones en las últimas décadas con el descubrimiento y exploración de nuevas fuentes y su accesibilidad en formato digital. Esto fue nuevamente confirmado en la edición del “Libro de Cirugía” realizada por la historiadora brasileña Eliane Cristina Deckmann Fleck. Al estudiar la práctica científica de los jesuitas en la América colonial, Fleck se ha dedicado en los últimos años a la edición de manuscritos que no habían recibido el debido tratamiento por parte de la historiografía.

Su última obra fue la edición del llamado “Libro de Cirugía”, un manuscrito de medicina misionera del siglo XVIII que se creía perdido y que solo fue recuperado gracias a la colaboración entre investigadores de países de la región del Río de la Plata, siendo localizado en la biblioteca del convento San Francisco, en Catamarca, Argentina. El documento fue digitalizado y analizado por Fleck y colaboradores en los últimos años, generando el libro publicado en ediciones en portugués y español por Oikos.

Aunque conocido por autores como Garzón Maceda, Guillermo Furlong y O'Neill y Domínguez, este texto no había sido sometido a un análisis respaldado por cánones historiográficos contemporáneos. Tradicionalmente se considera que el hermano Pedro Montenegro, jesuita recordado por su trabajo médico en las misiones americanas del siglo XVIII y autor de la “Materia Medica Misionera” de 1710, fue el autor de este documento de cirugía misionera. El trabajo de Fleck viene a resolver diversas dudas sobre su producción y explorar aspectos interesantes presentes en el documento.

La edición está precedida por tres estudios introductorios en los que Fleck analiza en detalle aspectos de la construcción del manuscrito, incluyendo las referencias médicas indicadas, la integración de datos de diversas fuentes, los medicamentos y formas de preparación y administración sugeridos, así como la mezcla con conocimientos y plantas nativas americanas, entre otros. Un punto fundamental es la discusión sobre la autoría del texto, con el análisis de las escrituras utilizadas y la comparación con la “Materia Medica” mencionada anteriormente, con el objetivo de determinar si la autoría del “Libro de Cirugía” realmente corresponde a Pedro Montenegro. La presencia de al menos tres caligrafías distintas en el texto impide la certeza en la determinación de esta autoría, y, además, hay diferencias en el estilo de las dos obras, lo que no deja claro si Montenegro realmente trabajó en el texto.

Así, Fleck prefiere definir el “Libro de Cirugía” como un “manuscrito anónimo” de medicina misionera, que contó con varios autores compiladores y fue manejado y empleado en el tratamiento de enfermedades en las misiones por diversos agentes, demostrando una circularidad del conocimiento y la mezcla y adición de elementos a lo largo del tiempo. Independientemente de la autoría, el destino y los usuarios, la obra tiene una redacción con un vocabulario que apunta a la formación y familiaridad de los autores con los principios hipocrático-galénicos y la literatura médica antigua y moderna, así como la relación con conocimientos propios de los nativos americanos.

Como señaló Carlos Paz en el Prefacio, esto permite discutir la forma en que estos textos eran construidos y reconstruidos continuamente a lo largo del tiempo y el espacio en una sociedad en proceso de mundialización como la europea. Fleck afirma que varios manuscritos sin autor circulaban en las reducciones, brindando instrucciones sobre formas de curar para ser utilizados por los encargados de la salud en esos espacios. Además, eran empleados como manuales para ayudar a los religiosos y para reducir la dependencia de los conocimientos curativos de los chamanes indígenas, especialmente en un período en el que los responsables de las prácticas curativas debían viajar mucho para tratar enfermedades.

Textos como el “Libro de Cirugía”, por lo tanto, desempeñaban un papel destacado al ser fáciles de transportar y adaptarse a las realidades locales de las misiones, facilitando la intervención rápida en las enfermedades con sugerencias de medicamentos y preparaciones, así como señalando diversas fuentes de curación. El manuscrito demuestra la coexistencia de varios sistemas médicos que ofrecen diferentes perspectivas y explicaciones sobre el origen de las enfermedades y cómo deberían ser tratadas, sin impedir la mezcla de elementos propios de cada método.

Para Fleck, la riqueza del manuscrito radica en lo que revela de la experiencia americana tanto de los autores compiladores como de otros misioneros que trabajaron en curas en la región del Río de la Plata. No apunta simplemente a una difusión pasiva de conocimientos médicos de la Europa del siglo XVIII, sino a una negociación con conocimientos nativos que, mediante la resignificación y la mezcla con elementos locales, dio origen a nuevos conocimientos y técnicas curativas. Fleck advierte, sin embargo, que estos elementos nativos fueron domesticados y absorbidos mediante cánones propios de la cientificidad de la época y de los autores compiladores, lo que influyó en cómo serían descritos y apropiados.

El “Libro de Cirugía” es mucho más que un tratado médico; es un documento rico para entender diversos aspectos no solo de la relación enfermedad-cura en las misiones, sino también de la acción de los jesuitas en la vida cotidiana misionera y la agencia de los indígenas que impregnó esta relación. Esto se potencia en un entorno naturalmente hostil para aquellos que llegan a la América colonial, que necesitaban tener conocimientos sobre plantas, animales, minerales y otros elementos locales para llevar a cabo prácticas médicas. Por lo tanto, la acción de los nativos de América en la construcción de estos manuscritos y su conocimiento sobre diversos productos no disponibles en el Viejo Mundo debe ser destacada, ya que muchas recetas traídas de Europa por los religiosos tuvieron que adaptarse, modificarse, e incluso transformarse en nuevas prácticas curativas con ingredientes locales.

Conocer y transformar estos conocimientos americanos también era una forma de dominar el entorno, ya que reducía la dependencia directa de los amerindios como intérpretes del mundo natural utilizado en las curas. De esto surge una medicina mestiza, que absorbe y acumula conocimientos a través de la comunicación y la memorización, e los inserta en lógicas científicas europeas mediante la escritura de los religiosos (percibido por Paz como un “dispositivo de poder”), en una relación de construcción y circulación del conocimiento respaldada por reglas claras de escritura de su tiempo.

Los autores del “Libro de Cirugía” fueron aquellos en los espacios limítrofes entre civilizaciones, que absorbieron y difundieron conocimientos en un proceso consciente de observación, estudio, catalogación, experimentación y escritura, interactuando con diversos grupos amerindios, modificándose mutuamente y creando nuevos sentidos a partir de esta relación plural. La presencia de estos religiosos en América, por lo tanto, no estuvo marcada únicamente por la labor misionera, sino también por la acción científica, artística y cultural, con la creación de bibliotecas, colegios, laboratorios y boticas donde se produjo un proceso de hibridización entre el conocimiento médico europeo y el de diversos pueblos locales, sentando las bases para la acción médica en el continente.

La experiencia personal de los autores del “Libro de Cirugía” es evidente y, como señala Fleck, demuestra una práctica no solo de compilación de fragmentos de otras obras médicas, sino también de experimentación y mezcla de elementos para el tratamiento de las enfermedades en las reducciones. Estas características abren espacio para nuevos investigadores que estudien las dinámicas complejas de la agencia de sujetos, la producción y circulación del conocimiento científico en el período colonial.

La edición del “Libro de Cirugía” realizada por Fleck actualiza la escritura del texto para facilitar su lectura e indica correcciones, tachaduras y otros rasgos en los márgenes del manuscrito original que confirman su manipulación y utilización por parte de diversos agentes a lo largo de los siglos. Todo esto se complementa con tablas que proporcionan información que facilita no solo la localización de enfermedades, plantas y tratamientos presentes en el documento. También se posee la posibilidad de utilizarlos en investigaciones futuras que crucen estos datos.

Esto permite avanzar en la idea de que la enfermedad y la curación son construcciones históricas y pueden ser objetos relevantes para reflexionar sobre una serie de contextos que complejizan la misión, la medicina, la fe y la caridad en el corazón del continente americano colonial.