Artículos

Representaciones Sociales de la Violencia Basada en el Género: Una Visión cultural y generacional de la violencia en México

Social Representations of Gender-Based Violence: A Cultural and Generational Perspective of Violence in Mexico

Revista de Psicología

Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires, Argentina

ISSN: 1669-2438

ISSN-e: 2469-2050

Periodicidad: Semestral

vol. 21, núm. 41, 2025

Recepción: 09 octubre 2024

Aprobación: 13 febrero 2025

Resumen: En México, la violencia contra la mujer es un fenómeno que ha ido en constante aumento. Al contrario de lo que se podría esperar a partir de la evolución cultural de las sociedades en una dirección más igualitaria y el avance de las pautas feministas, son las mujeres jóvenes las que se encuentran en mayor riesgo de sufrir violencia de género. Este estudio de corte cualitativo tuvo como finalidad conocer las Representaciones Sociales que tres grupos generacionales construyen sobre la violencia contra la mujer. Una muestra de 500 personas jóvenes (n = 170), adultas (n = 167) y adultas mayores (n = 163) a quienes se les aplicó un cuestionario de asociación libre de palabras participó en esta investigación. Los resultados mostraron que existe una dicotomía en las representaciones elaboradas. Por una parte, cada grupo generacional elaboró un tipo de representación propia. El grupo de adultos mayores ha construido una Representación Social centrada en los estereotipos tradicionales de la mujer que gira en torno de valores culturales y tradicionales. El grupo de adultos construyó una Representación Social centrada en los roles de género y las normas sociales. El grupo de jóvenes centró su Representación Social en las actitudes y los comportamientos machistas construidos a partir de su vivencia mediada por la violencia. No obstante, también se presentaron representaciones consensuadas entre los tres grupos que atribuyen las causas de la violencia contra la mujer a factores estructurales, culturales y sociales.

Palabras clave: Violencia de Género, Generaciones, Cultura, Violencia, Representaciones Sociales.

Abstract: In Mexico, violence against women is a phenomenon that has been steadily increasing. Contrary to what might be expected from the cultural evolution of societies in a more egalitarian direction and the advance of feminist movements, it is young women who are at the greatest risk of suffering gender violence. The purpose of this qualitative study was to investigate the Social Representations that three generational groups construct about the violence against women. A sample of 500 young people (n = 170), adults (n = 167) and elders (n = 163) who were administered a free word association questionnaire participated in this study. The results showed that there is a dichotomy in the representations elaborated. On the one hand, each generational group elaborated its own type of representation. The group of elders constructed a Social Representation centered on traditional stereotypes of women that revolves around cultural and traditional values. The adult group constructed a Social Representation centered on gender roles and social norms. The younger focused their Social Representation on sexist attitudes and behaviors built from their mediated experiences of violence. However, there were also consensual representations among the three groups that attributed the causes of violence against women to structural, cultural and social factors.

Keywords: Gender Violence, Generations, Culture, Violence, Social Representations.

Introducción

La violencia contra la mujer parece generar cada vez más preocupación en América Latina lo que se puede evidenciar a través del aumento a la asistencia en marchas del día internacional de la mujer (Zumeta et al., 2020) o la aprobación de leyes para la protección y la denuncia del grupo de mujeres que sufren o han experimentado un hecho de violencia (ver Observatorio de Igualdad de Género para América Latina y Caribe, 2023). Sin embargo, y aunque cada vez más parece haber consciencia de la importancia de combatir la violencia, en realidad se percibe poca reducción en los números de casos (Reyes-Sosa et al., 2023). Un fenómeno que permite comprender la reproducción de comportamientos violentos y el aparente bajo impacto de los movimientos feministas en la reducción de la violencia contra la mujer (De Souza y Rodrigues Selis, 2022) es la denominada Violencia Basada en el Género (VBG).

La VBG puede ser definida como cualquier tipo de violencia ejercida contra una persona sea hombre o mujer, en base a su género (Bachman, 1994). No obstante, la literatura ha demostrado que el grupo de mujeres es más vulnerable a sufrirla por la naturaleza patriarcal de las sociedades (Decker et al., 2015). La VBG puede presentarse de diversas formas como, por ejemplo, física, psicológica, sexual, acoso, violación o económica (Díaz-Aguado y Martínez-Arias, 2022; Akudolu et al., 2023). Además, se debe señalar que puede ser promovida por causas contextuales y culturales como los estereotipos, los valores y las actitudes que se configuran en la estructura social y se reproducen en la vida cotidiana de la sociedad (Schwark, 2017). En este sentido, se puede atribuir que las diversas formas de violencia que sufre el grupo de mujeres tienen una raíz en una estructura patriarcal y unas prácticas sexistas (Reyes-Sosa et al., 2023).

Para este estudio se planteó una aproximación al contexto mexicano y particularmente a la región de Sinaloa por varios motivos. En México a través de la cultura se promueven discursos que continúan cosificando la imagen de la mujer mediante los estereotipos tradicionales de género. Además, según datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en Hogares (ENDIREH; 2022) el 70.1% de las mujeres ha sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida. En lo que concierne a Sinaloa, si bien es cierto, también se presentan discursos que cosifican la imagen de la mujer y los índices de violencia se encuentran muy próximos a la media nacional (66.2% de mujeres han reportado vivir algún tipo de violencia a lo largo de su vida). También es verdad que fenómenos como el narcotráfico, la inseguridad o la violencia cotidiana (por ejemplo, robos, homicidios o asesinatos) afectan las relaciones interpersonales y dan forma a ciertos roles que afectan al grupo de mujeres, como, por ejemplo, la mayor aceptación de sexismo benevolente o estereotipos de género (Espinoza-Ornelas et al., 2015; Reyes-Sosa et al., 2023) Así también, el narcotráfico tiene otros efectos que cosifican la imagen de la mujer a través de la estética, status o dependencia (económica1; Ovalle y Giacomello, 2006). Por lo mencionado anteriormente, se vuelve relevante conocer las representaciones sociales de la violencia contra la mujer que tiene la sociedad en Sinaloa ya que permitirá identificar las creencias, valores e ideas que los grupos construyen y reconstruyen sobre las causas de dicho fenómeno social.

Revisión de la Literatura

La VBG es un fenómeno social que tiene una base en las desigualdades de género y es una de las violaciones de derechos humanos más complejas por su carácter multidimensional y estructural (Kurbanova et al., 2019). Por tal razón, la VBG puede ser definida de manera general como cualquier acto que ocasione o puede ocasionar un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a una persona ya sea que ocurra en un espacio público o privado (Inter-Agency Standing Committeee, 2015; Muluneh et al., 2021; Ronzón-Tirado et al., 2023; Tadesse, Andualem et al., 2024; Tadesse, Tinsae et al., 2024). La VBG puede ocasionar graves consecuencias en la salud de las mujeres que la sufren. Algunas de las consecuencias de la VBG se han asociado con problemas de salud física como el dolor crónico, de violencia física-coerción (que puede poner en riesgo la vida de la víctima), con trasmisión de enfermedades sexuales o problemas en el embarazo (Heise et al., 2002) y, en cuanto a la salud mental, principalmente con el desarrollo de trastornos del estado de ánimo, depresión, ansiedad y uso de sustancias, trastorno de estrés postraumático e intentos de suicidio (Rees et al., 2011). Por tal razón, se puede atribuir que las causas que promueven o legitiman la VBG se desarrollan en un contexto social determinado, y que es coaccionada por la estructura social. Así, desde una perspectiva ecológica, que conceptualiza a la violencia como un fenómeno multifacético, la VBG tiene causas que van de un plano individual a un plano socio cultural (Dutton, 19952; Heise, 1998).

En el plano socio cultural se puede atribuir que la VBG se presenta a causa de factores económicos, valores, creencias o roles de género establecidos en la estructura social caracterizada por una ideología patriarcal (Gracia-Leiva et al., 2019; Mannell et al., 2022; Puente-Martínez et al., 2016; Wondimu, 2022). En este sentido, el contexto social es fundamental para comprender las prácticas de VBG ya que en el plano socio cultural convergen lo micro y macrosocial en donde la sociedad genera normas de aceptación de las creencias o actitudes sexistas (Archer, 2006; O’Connor et al., 2023) o la superioridad masculina (Tekkas Kerman y Betrus, 2020) que promueven actitudes favorables a la violencia contra la mujer (Moral de la Rubia et al., 2011; Temple et al., 2013). En el plano individual las causas de la VBG se han atribuido a factores interpersonales como experiencias previas vividas de violencia familiar que promueven conceptos (Barter et al., 2022) o formas de comportamientos violentos (Park y Kim, 2018). Las normas sociales pueden ser otro factor que predice la VBG ya que legitiman creencias sexistas en términos de dominio (Flood y Pease, 2009). Incluso el riesgo de ejercer la violencia se ve influido indirectamente por mantener relaciones con amigos quienes han sido víctimas de la violencia o tienen comportamientos agresivos-antisociales (Garthe et al., 2017).

Por otra parte, es importante destacar que siguiendo la literatura sobre la violencia parece existir una relación entre la pertenencia generacional y la VBG. Al contrario de lo que se podría esperar a partir de la evolución cultural de las sociedades en una dirección más igualitaria (Inglehart et al., 2017) y el avance de las pautas feministas, es el cohorte de mujeres jóvenes (especialmente entre los 25 y 30 años) las que se encuentran en mayor riesgo de sufrir un hecho violento (Puente-Martínez et al., 2016). Las adolescentes, por su parte, sí que presentan menor riesgo que las adultas jóvenes (Rivara et al., 2009), pero esto puede deberse a un mayor soporte o vigilancia parental (Gracia-Leiva et al., 2019). La evidencia también demuestra que la cultura tiene un rol en el mantenimiento de la VBG a través de las relaciones de género desiguales de poder. Por ejemplo, las mujeres españolas informaron percibir un mayor poder en sus relaciones que las migrantes en dicho país (Gracia-Leiva et al., 2023). En este sentido, el desbalance de poder se encuentra relacionado tanto con violencia psicológica (Martín-Lanas et al., 2021) como con agresiones físicas severas (Viejo et al., 2018), lo que puede estar relacionado con factores culturales presentes en países latinoamericanos como la jerarquía de género y expectativas de sumisión femenina (Gracia-Leiva et al., 2023).

La Violencia Contra la Mujer: Un Bosquejo del Contexto Mexicano

Como se ha mencionado previamente, el grupo de personas que son en mayor medida víctimas de violencia de género son las mujeres (Decker et al., 2015). Así, la violencia contra la mujer en México ha sido comprendida como una violencia de carácter estructural que se asocia a factores como el sexismo, el racismo y el clasismo (Martínez Martínez, 2023). Tanto mujeres como hombres siguen replicando los roles de género tradicionales que parten de valores tradicionales mexicanos como el familismo, fatalismo, machismo y marianismo. Estos valores pueden servir como factores protectores dentro de la familia, pero a su vez, también pueden ser potenciales factores de riesgo para la violencia contra la mujer (Avellaneda y Torres, 2023).

En México, de acuerdo con la ENDIREH, el 70.1% de las mujeres han sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida (Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI], 2022). Del total de mujeres encuestadas, 51.6% reporto haber sufrido violencia psicológica, 49.7% violencia sexual y 34.7% violencia física3. También en dicha encuesta se pregunta a las participantes si han sufrido estos tipos de violencia en los últimos 12 meses. Los resultados indican que el 42.8% había sufrido algún tipo de violencia, siendo el 29.4% psicológica, 23.3% sexual y 10.2% física las de mayor prevalencia. Así, según la ENDIREH (INEGI, 2022), son las mujeres de entornos urbanos, las más jóvenes, las que no están casadas o unidas y las que tiene mayor nivel educativo, las que han sufrido mayores episodios de violencia. En relación con los ámbitos de ocurrencia, se verifica que la violencia contra la mujer puede ocurrir en diferentes contextos, como el cotidiano (45.6%, especialmente violencia sexual), la pareja (39.9%), el escolar (32.3%) y el laboral (27.9).

Otro tipo de violencia contra la mujer que ha ido en aumento en el contexto mexicano es el feminicidio. El feminicidio puede ser definido como la conducta delictiva que comete una persona cuando priva de la vida a una mujer por razones de género (Comisión Nacional de Seguridad Pública, 2018). En el año 2022 se denunciaron 968 casos de feminicidios en México, un 127% de aumento con respecto al año 2015 cuando fueron 411 casos. Es importante destacar que solamente uno de cada cuatro asesinatos de mujeres es clasificado como feminicidio, por lo que las cifras pudieran ser más elevadas (Índice de Paz México, 2023). La ciudad de Culiacán, Sinaloa, donde se realizó el estudio descrito en este artículo, figuraba en 2019, como la segunda ciudad en el país con mayor número absoluto de feminicidios (ver Instituto Nacional de las Mujeres, 2019). Aunque los datos sobre la violencia contra la mujer demuestren su alta prevalencia, solamente en el 20.5% de los casos de violencia en la pareja se denuncian, y en menos de 10% de los casos, la mujer buscó ayuda o denunció el hecho (INEGI, 2022). El principal motivo de no denunciar fue porque se consideró que el hecho violento no era algo importante (INEGI, 2022; Reyes-Sosa et al., 2023).

Representaciones Sociales y Vida Cotidiana: Sus Significados y sus Contenidos

La Teoría de las Representaciones Sociales (TRS) se ha mostrado como un valioso instrumento de análisis de la realidad social, especialmente al investigar como determinadas ideas circulan e impactan entre la sociedad (Moscovici, 2012). Las representaciones sociales (RS) pueden ser definidas como “teorías del sentido común, elaboradas y transmitidas en las interacciones sociales, que ayudan a comprender y actuar en la sociedad” (Moscovici, 2009, p. 21).

Representar significa transformar un conocimiento complejo y especializado, como puede ser comprender el fenómeno de la violencia, en algo accesible y familiar (Moscovici, 2009). Las personas construyen sus propias elaboraciones sobre el fenómeno de la violencia, atribuyen causas, explicaciones y transmiten estas representaciones (Reyes-Sosa et al., 2023). Estas ideas transmitidas y reelaboradas, por su parte, tienen impacto en los comportamientos (Jodelet, 1991). Así, las RS pueden perpetuar y legitimar procesos de violencia. Por este motivo, la TRS es un valioso instrumento para analizar cómo procesos como la violencia ocurren. Esto último, ya que las RS están siempre ancladas a una situación social, cultural u objeto simbólico que toma un sentido a través de la historia. El proceso representacional carga de contenido, relevancia y significados a los objetos sociales y construye a su vez, las valoraciones y prácticas compartidas en el contexto social.

Desde la década de los años 60, Moscovici venía alertando que estamos viviendo una desintegración de los sistemas unificadores de pensamiento (primero las religiones, luego las ideologías; Moscovici, 2012). Esos sistemas amplios nos decían en que creer y cómo actuar en el mundo. Hoy en día, cada vez más lo que se observa son microcosmos donde ciertas representaciones son allí consensuales, pero encontrarían mucha resistencia en otros grupos. Por ejemplo, hay grupos masculinos en determinados fórums en la red que divulgan y legitiman posiciones y valores misóginos que serían altamente rechazados por otros grupos (García-Mingo y Díaz, 2023). Sin embargo, y a pesar de ser valores y posiciones que pueden ser rechazados por la sociedad, éstos pueden generar una ilusión de ser mucho más comunes, aceptados y normales de lo que son, un efecto conocido como cámara de eco4 (para una revisión reciente sobre este efecto ver Terren y Borge-Bravo, 2021). La inserción en los grupos citados (más común entre jóvenes) pueden llevar a desarrollar cierta aversión hacia las mujeres que, a su vez, puede desencadenar procesos de violencia de género o su desestimación (García-Mingo y Díaz, 2023). Comprender esas diferencias entre grupos a través de su inserción social también es una tarea de los estudios en RS.

Las RS son elaboradas en las interacciones sociales, no por un único individuo, sino por un grupo a lo largo de toda la comunicación (Moscovici, 2009). Una vez creadas y circulando en la sociedad, ellas pueden adquirir uno de tres status: hegemónicas, emancipadas o polémicas (Breakwell, 2015). Las primeras son compartidas por casi la totalidad de las personas de una sociedad y se encuentran arraigadas en la cultura y en las creencias ampliamente aceptadas (parecen ser uniformes, históricas y coercitivas). La aceptación y justificación de la violencia contra la mujer parece se encuentra en esa posición, dada la cantidad de leyes y políticas que vienen siendo aprobadas en distintos países para sancionarla (Observatorio de Igualdad de Género para América Latina y Caribe, 2023). Por otro lado, las RS emancipadas, aunque no sean compartidas y no tengan el alcance macro social de las RS hegemónicas, se caracterizan por proponer nuevas visiones y formas de apropiación del mundo (son flexibles y dinámicas). Este puede ser el caso de determinadas representaciones que emergen en contra posición de los roles de género tradiciones (Wienclaw, 2011). Por último, las representaciones polémicas son las que se encuentran en disputa (generan conflicto) y tienen el potencial de avanzar hacía mayores grados de polarización. Así, se caracterizan por generar conflicto y controversia social en temas que no son compartidos por ciertos grupos de la sociedad. El cambio de la imagen de la mujer impulsado por los movimientos feministas (contra la imagen hegemónica) se encuentran en esa categoría (García-Mingo y Díaz, 2023). Por todo lo señalado, se puede afirmar que las RS son formas de saber práctico que orientan y organizan los comportamientos que nos ayudan a actuar en sociedad (Sammut y Howarth, 2014) y a justificar nuestros comportamientos (Abric, 2001). En este sentido, el presente estudio tiene como finalidad conocer las RS que tres grupos generacionales (jóvenes, adultos y adultos mayores) tienen sobre la violencia contra mujer. Para ello, en un primer momento se realizarán análisis de clasificación jerárquica descendente que permitirá identificar los discursos que cada grupo construye sobre la violencia. En un segundo momento, se realizará un análisis de similitud que permitirá conocer la manera en que se relacionan los discursos que los grupos tienen sobre la violencia.

Método

Participantes

Un estudio cualitativo de corte transversal con una muestra por cuotas de 500 participantes igualados en sexo (50% mujeres y 50% hombres) participaron en esta investigación. La muestra fue dividida en base al criterio de edad (generacionales): jóvenes (19-24 años; n = 170), adultos (30-60; n = 167) y adultos mayores (60 o más; n = 163). Los participantes tenían como características haber nacido y crecido en la ciudad de Culiacán, Sinaloa.

Instrumentos y Procedimiento

Con el objetivo de identificar los contenidos y los significados de las RS sobre la violencia de género y particularmente, VBG, se optó por un cuestionario abierto. Desde la perspectiva de Duveen y Moscovici (2000), los cuestionarios con preguntas abiertas permiten acceder a los elementos y los contenidos de la RS. La pregunta inductora fue la siguiente: la violencia hacia la mujer es un fenómeno que históricamente ha afectado a la sociedad en Sinaloa. Así, se ha convertido en una problemática que se encuentra presente en la vida cotidiana de la sociedad ¿A qué causas, prácticas o factores culturales considera usted la sociedad sinaloense atribuye se está agudizando el fenómeno de la violencia contra la mujer? Los participantes del estudio expresaban y justificaban las ideas que consideraban explicaban mejor las causas de la violencia contra la mujer. El cuestionario aplicado se sometió a una validación de tres jueces con experiencia en la TRS y temas de violencia de género.

En lo que concierne a la recolección de datos, un grupo de personas debidamente entrenadas (psicólogos y psicólogas), se aproximaron a los participantes en diferentes puntos de la ciudad de Culiacán. Previo a la aplicación del cuestionario a cada participante se le presentaba y explicaba los objetivos y la finalidad del estudio. Una vez que el sujeto aceptaba responder el cuestionario se le proporcionaba un consentimiento informado que expresaba que todas sus respuestas eran completamente anónimas y que los resultados del estudio se utilizarían con un fin académico. El estudio cumplió los criterios éticos de investigación con seres humanos y respeto los principios fundamentales incluidos en la Declaración y Acuerdos de Helsinki (Asociación Médica Mundial, 2024).

Análisis de los Datos

El análisis de los datos se realizó mediante el programa IRAMUTEQ 7 (Interface de R pour les Analyses Multidimensionnelles de Textos et de Questionnaires). A través de este programa se pueden realizar análisis multidimensionales de diferentes textos tales como entrevistas, textos o cuestionarios de preguntas abiertas. IRAMUTEQ 7, realiza diferentes tipos de análisis. Sin embargo, para esta investigación se ha optado por utilizar el análisis de clasificación jerárquica descendiente (algoritmo de clúster) que permite obtener patrones y segmentos de categorías discursivas (Reinert, 1983, 1990). Así, mediante este método, que sigue un formato de análisis jerárquico descendente, el analista obtiene una serie de clases e indicios estadísticos en forma de palabras específicas y segmentos de texto típicos (ver Idoiaga Mondragon et al., 2020). Una vez identificados estos universos lexicales, se asocian a variables pasivas (variables independientes). En el presente caso, la variable pasiva fue la edad: (1) jóvenes (hombre-mujer), (2) adultos (hombre-mujer), y (3) adultos mayores (hombre-mujer).

Por otra parte, se utilizó el análisis de similitud con la finalidad de identificar la interacción entre los clústeres en un espacio creado entre las categorías. Este análisis permite representar los discursos en un espacio grafico dando sentido a los discursos construidos (Greenacre, 2010). Más en concreto, este tipo de análisis examina todo el corpus y considera cuantas veces dos elementos fueron tratados de la misma manera. Así, entre más cerca se encuentren los elementos, más cerca estarán en la estructura representacional del objeto al que se refieren (Molina-Neira, 2017). Para ello, IRAMUTEQ 7 identifica las co-ocurrencias entre palabras según sus conexiones en el texto. El análisis de similitud presenta un resumen de la estructura contenida en un gráfico en forma de árbol que representa las formas máximas y las formas relacionadas, evidenciando así las comunidades lexicales (Ormeño, 2017).

Antes de realizar los análisis citados IRAMUTEQ 7 lematiza las palabras para transformarlas a su forma canónica o su raíz (Carneiro et al., 2017). Así, a través del estadístico chi-cuadrado se obtienen los índices de distancia que permiten conocer el grado de proximidad o disparidad entre las categorías construidas (Garnier y Guérin-Pace, 2010). De esta manera, a través de IRAMUETEQ 7 se pueden encontrar patrones discursivos (mundos lexicales) ya que, en sus análisis, realiza comparaciones entre los perfiles-columnas y los perfiles-filas5 (Ratinaud y Déjean, 2009).

Resultados

De acuerdo con los datos proporcionados por IRAMUTEQ 7, el número total de textos recuperados es de 497, de un corpus conformado por 29 175 ocurrencias. Dicho corpus se sometió a un proceso de lematización usando como base el diccionario en español. El proceso de lematización consiste en tomar las diversas formas de las palabras (por ejemplo, plurales o conjugaciones) y agruparlas, asignándoles una forma única, todo esto con el fin de darle mayor estabilidad a los análisis posteriores. El decremento de formas por HÁPAX (palabras que se utilizaron solo una vez) fue de un 53.59%.

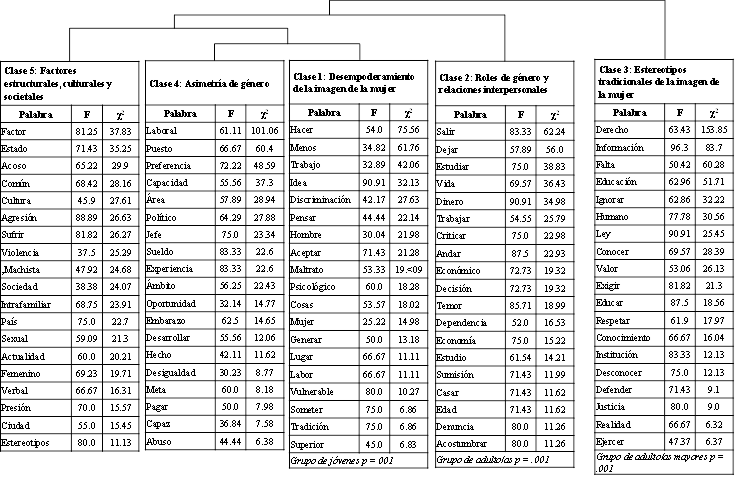

El programa IRAMUTEQ 7 agrupó el contenido en clústeres, que posteriormente jerarquizó y acomodó de manera descendiente en relación al valor de chi cuadrado de cada palabra. Esto permitió identificar cuáles son las palabras que contribuyen en mayor y menor medida a la organización del clúster, encontrándose las de mayor incidencia en la parte superior (ver Figura 1).

Dendrograma de Agrupamiento Jerárquico de la Asociación Libre con las Palabras más Frecuentes y las Palabras con Mayor Asociación χ2(1), p < .001.

IRAMUTEQ 7 categorizó el corpus analizado en cinco clústeres. El clúster 3 se conforma del 23.4% del discurso analizado y se ha denominado “Estereotipos Tradicionales de la Imagen de la Mujer”. Este clúster fue más característico en las respuestas de los adultos mayores y su contenido se encuentra en oposición a todos los demás. Las palabras características de este clúster fueron: “derecho” (χ2= 156.43; p = .001), “información” (χ2= 83.88; p = .001), “falta” (χ2= 59.24; p = .001), “educación” (χ2= 53.91; p = .001) y “ley” (χ2= 28.52; p = .001). En esta categoría aparecen palabras con una clara implicación jurídica y se considera que la sociedad sinaloense atribuye la violencia contra la mujer a la falta de información o educación. Esto sería el causante del mantenimiento de ideas, valores, ideologías o prácticas que promueven la violencia contra la mujer:

La negación a aceptar la igualdad a pesar de conocer los derechos, no los queremos aplicar.

Los pensamientos machistas creemos que merecemos mejor que la mujer.

Las costumbres que te inculcan desde que naces desde que tenemos razón percibimos a la mujer como un ser débil.

La falta de información, sin información las mujeres no conocen muy a fondo sus derechos.

El machismo, el hombre muchas veces es el que no deja que la mujer hable.

La inseguridad, muchas mujeres se sienten inseguras ante sus derechos y no hablan.

La educación o valores de familia las madres y padres de familia aún siguen una formación machista a sus hijos.

El machismo, aún hay hombres que no permiten que las mujeres hagan valer sus derechos (grupo de adultos mayores p < .001).

El clúster 2 se conforma del 20.1% del discurso analizado y se ha denominado “Roles de Género y Relaciones Interpersonales”. Este clúster fue más característico del grupo de adultos y presenta palabras como: “salir” (χ2 = 62.37; p = .001), “dejar” (χ2 = 56.16; p = .001), “estudiar” (χ2 = 38.92; p = .001), “criticar” (χ2 = 23.04; p = .001) y “económico” (χ2 = 19.32; p = .001). En esta subdimensión se puede observar que aparecen prácticas y comportamientos enmarcados dentro de los roles de género. De esta manera, el discurso que caracteriza a este clúster hace referencia a las prácticas prototípicas del grupo de mujeres en términos de roles culturales y tradicionales (por ejemplo, forma de vestir) y que limita a este grupo a dinámicas de empoderamiento, como, por ejemplo, obtener un trabajo o dinero para salir de una situación de dependencia:

La condición de género nos limita en cualquier ámbito social, económico y es uno de los factores que afecta a todas las personas no únicamente a la mujer.

Machismo, porque hay muchas mujeres que todavía en la actualidad se dejan mandar por su pareja y no las deja salir a trabajar o a divertirse.

Critican mucho la vestimenta de la mujer se les cuestiona a ellas tienen la culpa por la forma de vestir.

No hay igualdad en los trabajos se les da preferencia a los hombres.

El machismo, que solo las mujeres en su casa se cree que la mujer no debe salir solo estar de casa (grupo de adultos p < .001).

El clúster 1 se conforma del 21.1% del discurso analizado y se ha denominado “Desempoderamiento de la Imagen de la Mujer”. Las palabras que caracterizan a este clúster son: “hacer” (χ2 = 73.55; P = .001), “crear” (χ2 = 47.03; p = .001), “trabajo” (χ2 = 34.49; p = .001), “discriminación” (χ2 = 27.89; p = .001) y “maltrato” (χ2 = 19.78; p = .001). Esta clase fue más común entre el grupo de jóvenes. En esta categoría se utilizan palabras que hacen referencia a ciertos comportamientos, ideas y prácticas que coacción la vida cotidiana del grupo de mujeres. Así, se presentan discursos que la sociedad atribuye pueden promover el fenómeno de la violencia: creencias o actitudes sexista. Además, es importante destacar que en los discursos que caracterizan a este clúster aparecen elementos de revictimización por parte del propio grupo de mujeres:

Discriminación, ya que en ocasiones es generada hasta por nosotras mismas mujeres, lo permitimos justificamos y llegamos a justificar la violencia tengo amigas violentadas por sus parejas.

El día de hoy existe ese pensamiento en muchas culturas la falsa creencia de la superioridad o fortaleza del sexo masculino.

Las personas, tanto hombres como mujeres por comodidad o costumbre suelen pensar que los hombres son fuertes y las mujeres débiles y no aptas para otros trabajos que se creen exclusivos de hombres.

La violencia de género siempre afecta a todas las mujeres donde se les niegan sus derechos.

La discriminación economía y social por la razón que las hacen más vulnerables (grupo de jóvenes p < .001).

El clúster 5 se ha denominado “Factores Estructurales, Culturales y Sociales”. Esta subdimensión se conforma del 20.2% del discurso analizado y presenta palabras como: “factor” (χ2 = 37.92; p = .001), “estado” (χ2 = 35.34; p = .001), “acoso” (χ2 = 29.98; p = .001), “agresión” (χ2 = 26.69; p = .001), “cultura” (χ2 = 26.61; p = .001) y “machista” (χ2 = 24.77; p = .001). Las palabras utilizadas en esta categoría hacen referencia a la hegemonía cultural y de una estructura patriarcal. Además, aparecen elementos que materializan la violencia (machismo) como el acoso y las agresiones que se presentan en la vida cotidiana de la sociedad:

Violencia, la sociedad en conjunto con la discriminación generan un Estado de violencia hacia el sexo femenino, mantienen los estereotipos de que la mujer es débil.

La cultura del machismo, porque eso hace que la vean inferior al hombre.

Feminicidio y acoso, miedo a enfrentarse a lo anterior que se presenta en todo lugar trabajo, escuela, calle.

El machismo, en nuestro país y más aún existe la cultura del machismo.

La cultura machista arraigada por sus generaciones la educación temprana en la familia es sumamente importante.

La no equidad de género, no existe una equidad entre hombres y mujeres hoy en día.

El clúster 4 se conforma del 15.3% del discurso analizado y presenta palabras como: “laboral” (χ2 = 106.57; p = .001), “puesto” (χ2 = 57.78; p = .001), “empresa” (χ2 = 57.11; p = .001), “preferencia” (χ2 = 46.57; p = .001) y “capacidad” (χ2 = 37.3; p = .001). Esta categoría se ha denominado “Asimetría de Género” y se utilizan palabras que hacen referencia a las condiciones de desigualdad que vive el grupo de mujeres en diversas áreas de su vida laboral o social y que tienen una base en su condición de género:

Desigualdad de género, no les dan las mismas oportunidades a las mujeres que a los hombres en los trabajos a la mujer se la minimiza por ser mujer.

El machismo, todavía existe muy presente en nuestra sociedad y eso evita que haya igualdad de oportunidades.

El ámbito social, porque es muy dado que en nuestra sociedad piensen que las mujeres no pueden ser iguales a los hombres festejando, hablando de ciertos temas o ser independiente.

Desigualdad, existe en nuestro Estado una desigualdad enorme entre mujeres y hombres en todos los ámbitos políticos sociales laborales.

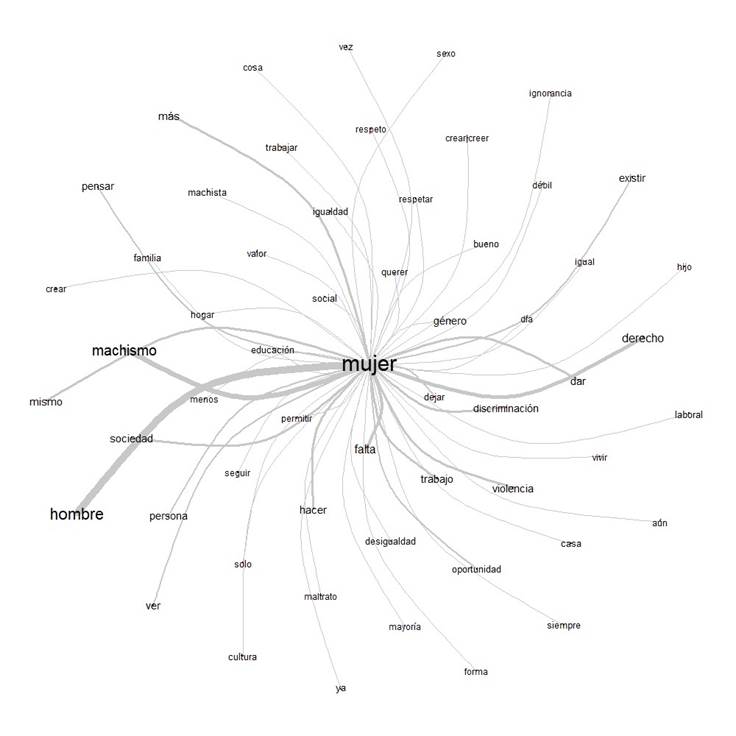

Análisis de Similitud Lexical

El análisis de similitud genera una imagen que refleja las relaciones (co-ocurrencias) entre todas las palabras que conforman el corpus. Así, este análisis permite ver las relaciones entre las palabras y permite visualizar la interacción de los clústeres para dar un sentido más amplio a los datos analizados, más allá de una división entre clústeres (ver Figura 2).

En este caso, el análisis de similitud reveló que el corpus total de texto gira en torno a un núcleo que es el constructo o imagen de la mujer. Resulta interesante encontrar que a pesar de que existen diferencias entre los grupos al representar a la VBG, parece existir también un consenso en atribuir las causas de la violencia a la estructura social y que se ve materializada a través de prácticas, actitudes, valores o normas sexistas. De esta manera, todos los elementos que giran en torno al constructo mujer tienen relación con los cinco clústeres a través de palabras tales como Estado, derecho, machista, igualdad, sociedad, falta, género, hombre o desigualdad.

Resultados del Análisis de Similitud.

Conclusiones

Las RS implican que los grupos construyen consensos sociales sobre determinados fenómenos (Breakwell, 2015; Moscovici, 2009; Reyes-Sosa et al., 2020), como puede ser el caso de la violencia contra la mujer. No obstante, en base a su posicionamiento social, ciertos subgrupos de la sociedad también pueden construir diferentes ideas dado sus ideologías, sus creencias, sus historias o sus valores (Dutton, 1995; Heise, 1998; Wondimu, 2022). En este estudio que tuvo como finalidad conocer las RS sobre la VBG se han identificado dos tipos de representaciones: una polémica y otra hegemónica (Breakwell, 2015). Las representaciones polémicas se caracterizan por el desacuerdo que tienen los grupos al explicar fenómenos de relevancia social, este caso, la violencia contra la mujer (Wienclaw, 2011). Así, el grupo de adultos mayores ha construido una RS centrada en los estereotipos tradicionales de la mujer que gira en torno de valores culturales y tradicionales. El grupo de adultos por su parte ha construido una RS centrada en los roles de género en términos de relaciones sociales, parece que la RS de este grupo es construida a través de las normas sociales. Por último, el grupo de jóvenes centra su RS en actitudes y comportamientos machistas, es decir, parece que la RS del grupo de jóvenes es construida a partir de sus vivencias mediada por la violencia.

El resultado citado es relevante, ya que permite evidenciar que los grupos de este estudio atribuyen que la violencia y sus causas se presentan por diferentes factores y niveles. El grupo de adultos mayores y adultos explican las causas de la violencia desde un nivel macrosocial y estructural. Así, desde la perspectiva de ambos grupos se atribuye que ciertas ideologías, normas o valores culturales pueden ser promotores de la violencia afectando los procesos de socialización, como, por ejemplo, el lenguaje o las prácticas (Arteaga, 2013; Archer, 2006; O’Connor et al., 2023; Puente-Martínez et al., 2016; Tekkas Kerman y Betrus, 2020). Por su parte, el grupo de jóvenes se aproxima a explicaciones de la violencia en un nivel microsocial e interaccionistas en donde la violencia se materializa a través de comportamientos como el maltrato, la discriminación o desigual de condiciones laborales (Barter et al., 2022; Flood y Pease, 2009; Garthe et al., 2017; Temple et al., 2013). Estas diferencias pueden obedecer a que cada grupo construye el fenómeno de la violencia en base a como esta afecta su vida cotidiana. No obstante, es importante destacar que a pesar de que que la violencia contra la mujer ha generado una representación polémica al polarizar los discursos de los grupos, entre los tres grupos existen aspectos consensuales, es decir, una representación hegemónica. Así, los tres grupos atribuyen la presencia de la violencia a factores de índole estructural, cultural y social, como, por ejemplo, la asimetría o jerarquía de género (Gracia-Leiva et al., 2023).

Esta ambigüedad de resultados (consenso colectivo contra RS polémicas) puede obedecer a dos motivos fundamentales (Reyes-Sosa et al., 2020): el primero, a qué en la vida cotidiana existen RS generales de objetos de relevancia social (en este caso la violencia contra la mujer) que permiten la apropiación del contexto cotidiano. Sin embargo, en lo particular, cada grupo construye ciertas normas, valores y pensamientos que se encuentran anclados, en el caso de los grupos generacionales, en el contexto y momento histórico determinado vivido por cada generación especialmente durante su juventud (Mannheim, 1952; Páez et al., 2017). En la vida cotidiana se presentan RS generales que los grupos construyen y que pueden ser compartidas con otros, pero, a partir de ciertas bases como puede ser la pertenencia generacional o ideológica, los grupos construyen ideas que entran en juego en los debates sociales y compiten por convertirse en hegemónicas (Moscovici, 2012). El segundo motivo, y que se puede considerar el más interesante de estos resultados, tiene que ver con las formas de apropiación y reproducción de la violencia entre la sociedad. Un principio de la TRS es que, en las sociedades modernas, las imágenes y los discursos cambian constantemente y dicho cambio se debe a que la comunicación social permea las conversaciones de la vida cotidiana (Farah, 2011; Sammut et al., 2015). No obstante, los resultados de este estudio demuestran que entre las creencias y construcciones sociales que existen en la sociedad mexicana, y en la sinaloense en particular, la violencia contra la mujer está arraigada y definida por una cultura patriarcal que tiende a mantenerse estable en el pensamiento colectivo y que coacciona las formas de pensar-comportase de las generaciones más jóvenes. Es más, en el caso particular de México se tiene observado un efecto rebote (para la revisión del efecto rebote de los valores culturales o cultura backlash6en las sociedades occidentales, ver Inglehart y Norris, 2016) en el apoyo a normas sociales de género sexistas, o sea, una reacción contraria al igualitarismo. El porcentaje de personas consideradas sin sesgo de género en México es de aproximadamente 9%. En comparación, ese porcentaje en Argentina es de 28% y en España de 49% (United Nations Development Programme, 2023).

Lo anterior permite comprender las formas en como las diferentes generaciones viven y construyen la violencia contra la mujer en el contexto mexicano y sinaloense. Las normas sociales sexistas persisten en la sociedad mexicana, aunque adoptando diferentes formas en cada generación. Así, el grupo de adultos mayores y de adultos construyen y viven un tipo de violencia estructural, caracterizada por la cultura y roles de género tradicionales. Por otro lado, el grupo de jóvenes vive y construye un tipo de violencia en dos sentidos, uno estructural y otro interaccionista. Esto puede explicar la reproducción de la violencia en ciertos aspectos de la vida cotidiana como, por ejemplo, la violencia en la pareja o también puede explicar la violencia en términos actitudinales y machistas (comportamientos sexistas) que el grupo de mujeres jóvenes vive. Especialmente y pese a que se esperaría que los jóvenes presenten valores más progresistas y roles de género menos rígidos, son las mujeres de este grupo generacional las que más sufren violencia basada en el género (INEGI, 2022). Una explicación pudiera ser que las más jóvenes identifiquen más acciones como violencia. Por ejemplo, gritar y amenazar en una discusión (violencia psicológica), el control unilateral de los ingresos de la pareja (violencia económica) o empujar como violencia física. Otra explicación es también que la generación más joven identifique claramente el machismo en ciertos comportamientos entendido como normales por personas de otras generaciones. Por ello, estudiar las representaciones sociales sobre la violencia y sus causas considerando las especificidades de los diferentes grupos generacionales es de fundamental importancia a la hora de promover políticas de concientización y educación para la no violencia y los derechos de las mujeres.

Referencias

Abric, J. C. (2001). A structural approach to social representations. In K. Deaux & G. Philogène (Eds.). Representations of the social. Bridging theoretical traditions (pp. 42-47).Blackwell Publishing.

Akudolu, L. O., Okolie, C. N., Okoro, E. A., Nwamuo, B. E., Okeke, I., Aigbonoga, S., Ugwu, V. C., Osuchukwu, E., Anyika, V., & Ogbu, E. (2023). Global rise in gender-based violence against women and girls during COVID-19 lockdown: An insight from Africa. Cogent Arts & Humanities, 10(1), 2188772. https://doi.org/10.1080/23311983.2023.2188772

Archer, J. (2006). Cross-cultural differences in physical aggression between partners: a social-role analysis. Personality and social psychology review, 10(2), 133–153. https://doi.org/10.1207/s15327957pspr1002_3

Asociación Médica Mundial. (2024). Declaración de helsinki de la amm – principios éticos para las investigaciones médicas en seres humanos. https://www.wma.net/es/policies-post/declaracion-de-helsinki-de-la-amm-principios-eticos-para-las-investigaciones-medicas-en-seres-humanos/

Avellaneda, F. & Torres, L. R. (2023). Violence against Women in Mexico City: A Cry for Change. In D. Zhang & D. S. Peterson (Eds.). International Responses to Gendered-Based Domestic Violence (pp. 51-57). Routledge.

Bachman, R. (1994). Violence against women : A National Crime Victimization Survey Report. US Department of Justice, Office of Justice Programs, Bureau of Justice Statistics. https://www.ojp.gov/pdffiles1/Digitization/145325NCJRS.pdf

Barter, C., Lanau, A., Stanley, N., Aghtaie, N. & Överlien, C. (2022). Factors associated with the perpetration of interpersonal violence and abuse in young people’s intimate relationships. Journal of Youth Studies, 25(5), 547-563. https://doi.org/10.1080/13676261.2021.1910223

Breakwell, G. M. (2015). Identity Process Theory. In G. E. Sammut, E. E. Andreouli, G. E. Gaskell, & J. E. Valsiner. The Cambridge Handbook of Social Representations (pp. 250–266). Cambridge: Cambridge University Press.

Carneiro, J., Tsunoda, D., & Giacomiti, R. (2017). Social media and self-medication for weight loss, insights from Facebook in Brazil. International Journal of Engineering Research and Application, 7(7), 26-36. https://doi.org/10.9790/9622-0707022636

Comisión Nacional de Seguridad Pública. (2018). Instrumento para el Registro, Clasificación y Reporte de los Delitos y las Víctimas CNSP/38/15 Manual de llenado. https://secretariadoejecutivo.gob.mx//docs/pdfs/nuevametodologia/Manual_Nuevo_Instrumento.pdf

Decker, M. R., Latimore, A. D., Yasutake, S., Haviland, M., Ahmed, S., Blum, R. W., Sonenstein, F., & Astone, N. M. (2015). Gender-based violence against adolescent and young adult women in low- and middle-income countries Journal Adolescent Health, 56(2), 188-196. https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2014.09.003

De Souza, N. M. F. & Rodrigues Selis, L. M. (2022). Gender violence and feminist resistance in Latin America. International Feminist Journal of Politics, 24(1), 5–15. https://doi.org/10.1080/14616742.2021.2019483

Díaz-Aguado, M. J. & Martínez-Arias, R. (2022). Types of Male Adolescent Violence Against Women in Three Contexts: Dating Violence Offline, Dating Violence Online, and Sexual Harassment Online Outside a Relationship. Frontiers in Psychology, 13, 850897. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.850897

Dutton, D. G. (1995). Intimate abusiveness. Clinical Psychology: Science and Practice, 2(3), 207–224. https://doi.org/10.1111/j.1468-2850.1995.tb00040.x

Duveen, G., & Moscovici, S. (2000). Social representations: Explorations in social psychology. Polity.

Espinoza Ornelas, R, Moya, M. & Willis, G.B. (2015). La relación entre el miedo a la violación y el sexismo benévolo en una muestra de mujeres de Ciudad Juárez (México). Suma Psicológica, 22(2), 71-77. https://doi.org/10.1016/j.sumpsi.2015.09.001

Farah, A. (2011). Attitudes and social representation. Social and Behavioral Sciences, 30, 1593–1597. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.10.309

Flood, M. & Pease, B. (2009). Factors influencing attitudes to violence against women. Trauma, Violence, & Abuse, 10(2), 125-142. https://doi.org/10.1177/1524838009334131

García-Mingo, E. & Díaz Fernández, S. (2023). Wounded men of feminism: Exploring regimes of male victimhood in the Spanish manosphere. European Journal of Cultural Studies, 26(6), 897-915. https://doi.org/10.1177/13675494221140586

Garnier, B., & Guérin-Pace, F. (2010). Appliquer les méthodes de la statistique textuelle. Centre population et développement.

Garthe, R. C., Sullivan, T. N., & McDaniel, M. A. (2017). A meta-analytic review of peer risk factors and adolescent dating violence. Psychology of Violence, 7(1), 45-57. https://doi.org/10.1037/vio0000040

Gracia-Leiva, M., Puente-Martínez, A., Ubillos-Landa, S., & Páez-Rovira, D. (2019). La violencia en el noviazgo (VN): una revisión de meta-análisis. Anales de Psicología, 35(2), 300-313. https://doi.org/10.6018/analesps.35.2.333101

Gracia-Leiva, M., Ubillos-Landa, S., Puente-Martínez, A., Arias-Rodríguez, G., Nieto-Betancour, L., Tobar-Lasso, M. J., & Páez-Rovira, D. (2023). A cross-cultural sequential model of the association between young Spanish and Colombian women victims of power imbalance and suicide risk: the mediating role of dating violence and rumination. Journal of Interpersonal Violence, 38(7-8), 6195-6229. https://doi.org/10.1177/08862605221132780

Greenacre, M. J. (2010). Correspondence analysis. WIREs Computational Statistics, 2(5), 613-619. https://doi.org/10.1002/wics.114

Heise, L. L. (1998). Violence against women: An integrated, ecological framework. Violence Against Women, 4(3), 262-290. http://doi.org/10.1177/1077801298004003002

Heise, L., Ellsberg, M., & Gottmoeller, M., (2002). A global overview of gender-based violence. International Journal of Gynecology and Obstetrics, 78(1), 5-14. https://doi.org/10.1016/S0020-7292(02)00038-3

Inter-Agency Standing Committee. (2015). Guidelines for integrating gender-based violence interventions in humanitarian action: reducing risk, promoting resilience and aiding recovery. Inter-Agency Standing Committee. https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2017/11/GBV-Implementation-Strategy-Guide-2015.pdf

Índice de Paz México. (2023). El aumento en la violencia de género. https://www.indicedepazmexico.org/

Idoiaga Mondragon, N., Gil de Montes Echaide, L., Asla Alcibar, N., & Larrañaga Eguileor, M. (2020). “La Manada” in the digital sphere: coping with a sexual aggression case through Twitter. Feminist Media Studies, 20(7), 926-943. https://doi.org/10.1080/14680777.2019.1643387

Inglehart, R. F., Ponarin, E., & Inglehart, R. C. (2017). Cultural change, slow and fast: The distinctive trajectory of norms governing gender equality and sexual orientation. Social Forces, 95(4), 1313-1340. https://doi.org/10.1093/sf/sox008

Inglehart, R. & Norris, P. (2016). Trump, Brexit, and the rise of populism: Economic have-nots and cultural backlash. HKS Working Paper No. RWP16-026. https://doi.org/10.2139/ssrn.2818659

Instituto Mexicano para la Competitividad. (2023). Las mujeres con menor independencia económica según datos de la ENIGH.https://imco.org.mx/las-mujeres-con-menor-independencia-economica-segun-datos-de-la-enigh/

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2022). Violencia contra las Mujeres en México. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH).https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/endireh/2021/doc/nacional_resultados.pdf

Instituto Nacional de las Mujeres. (2019). Desigualdad en cifras: La violencia feminicida.http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/BA5N10.pdf

Jodelet, D. (1991). Madness and social representations: living with the mad in one French community. Harvester Wheatsheaf.

Kurbanova, L., Tagirova, R., Sulumov, S., & Umarova, Z. (2019). Sociocultural context of gender-based violence in local societies. SHS Web of Conferences, 72, 1-10. https://doi.org/10.1051/shsconf/20197203007

Mannell, J., Lowe, H., Brown, L., Mukerji, R., Devakumar, D., Gram, L., Jansen, H. A. F. M., Minckas, N., Osrin, D., Prost, A., Shannon, G., & Vyas, S. (2022). Risk factors for violence against women in high-prevalence settings: a mixed-methods systematic review and meta-synthesis. BMJ Global Health, 7(3), e007704 . https://doi.org/10.1136/bmjgh-2021-007704

Mannheim, K. (1952). The Problem of Generations. In P. Kecskemeti (Ed.), Essays on the Sociology of Knowledge (pp. 276-322).Routledge & Kegan Paul.

Martín-Lanas, R., Osorio, A., Anaya-Hamue, E., Cano-Prous, A., & de Irala, J. (2021). Relationship power imbalance and known predictors of intimate partner violence in couples planning to get married: A baseline analysis of the AMAR Cohort Study. Journal of Interpersonal Violence, 36(21-22), 10338-10360. https://doi.org/10.1177/0886260519884681

Martínez Martínez, M. A. (2023). Gender Violence: Racism, Classicism and Femigenocide. In A. L. Sánchez Hernández, M. A. Martínez Matínez, & F. Díaz Estrada (Eds.). Gender-Based Violence in Mexico: Narratives, the state and emancipations (pp. 56-63). Routledge.

Michau, L., Horn, J., Bank, A., Dutt, M., & Zimmerman, C. (2015). Prevention of violence against women and girls: lessons from practice. The Lancet, 385(9978), 1672-1684. https://doi.org/10.1016/s0140-6736(14)61797-9

Molina-Neira, J. (2017). Tutorial para el análisis de textos con el software Iramuteq [Tutorial for text analysis with Iramuteq software]. Barcelona: Research Group DHIGES, University of Barcelona.

Moral de la Rubia, J., López Rosales, F., Díaz Loving, R., & Cienfuegos Martínez, Y. I. (2011). Diferencias de género en afrontamiento y violencia en la pareja. CES Psicología, 4(2), 29-46. https://revistas.ces.edu.co/index.php/psicologia/article/view/1502

Moscovici, S. (2009). Representações sociais: investigações em psicologia social. Vozes.

Moscovici, S. (2012). A psicanálise, sua imagem e seu público. Vozes.

Muluneh, M. D., Francis, L., Agho, K., & Stulz, V. A. (2021). Systematic Review and Meta-Analysis of Associated Factors of Gender-Based Violence against Women in Sub-Saharan Africa. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(9), 4407. https://doi.org/10.3390/ijerph18094407

Observatorio de Igualdad de Género para América Latina y Caribe. (2023). Países que han firmado y ratificado el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.https://oig.cepal.org/es/indicadores/paises-que-han-firmado-ratificado-protocolo-facultativo-la-convencion-la-eliminacion

O’Connor, J., Nikolova, K., Cardenas, I., & Snyder, S. (2023). The mediating effect of traditional gender beliefs on the relationship between gender disparities and intimate partner violence perpetration. Journal of Aggression, Maltreatment & Trauma, 32(1-2), 53-70. https://doi.org/10.1080/10926771.2022.2088322

Ormeño A. (2017). Uso de las tecnologías digitales en el aprendizaje formal, no formal e informal en estudiantes de la carrera de odontología de la Universidad de los Andes, Santiago, Chile [Tesis doctoral, Universidad de Barcelona]. http://hdl.handle.net/2445/109491

Ovalle, L. P. & Giacomello, C. (2006). La mujer en el "narcomundo". Construcciones tradicionales y alternativas del sujeto femenino. Revista de Estudios de Género. La ventana, 3(24), 297-318. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-94362006000200297

Páez, D., Mathias, A., Cavalli, S., Guichard, E., Pizarro, J. J., Méndez, L., & El-Astal, S. (2017). Flashbulb memories and collective memories: psychosocial processes related to rituals, emotions, and memories. In O. Luminet & A. Curci (Eds.). Flashbulb Memories: New Challenges and Future Perspectives (2nd ed., pp. 219-239). Routledge.

Park, S. & Kim, S.-H. (2018). The Power of Family and Community Factors in Predicting Dating Violence: A Meta-Analysis. Aggression and Violent Behavior, 40, 19–28. https://doi.org/10.1016/j.avb.2018.03.002

Puente-Martínez, A., Ubillos-Landa, S., Echeburúa, E., & Páez-Rovira, D. (2016). Factores de riesgo asociados a la violencia sufrida por la mujer en la pareja: una revisión de meta-análisis y estudios recientes. Anales de Psicología, 32(1), 295-306. https://doi.org/10.6018/analesps.32.1.189161

Ratinaud, P., & Déjean, S. (2009). IRaMuTeQ: implémentation de la méthode ALCESTE d’analyse de texte dans un logiciel libre. Modélisation Appliquée aux Sciences Humaines et Sociales MASHS, 8-9.

Rees, S., Silove, D., Chey, T., Ivancic, L., Steel, Z., Creamer, M., Teesson, M., Bryant, R., McFarlane, A. C., Mills, K. L., Slade, T., Carragher, N., O’Donnel, M., & Forbes, D. (2011). Lifetime prevalence of gender-based violence in women and the relationship with mental disorders and psychosocial function. JAMA, 306(5), 513-521. https://doi.org/10.1001/jama.2011.1098

Reinert, M. (1983). Une méthode de classification descendante hiérarchique: application à l'analyse lexicale par contexte. Les cahiers de l'analyse des données, 8(2), 187-198. http://eudml.org/doc/88079

Reinert, M. (1990). Alceste une méthodologie d'analyse des données textuelles et une application: Aurelia De Gerard De Nerval. Bulletin of Sociological Methodology/Bulletin de Méthodologie Sociologique, 26(1), 24-54. https://doi.org/10.1177/075910639002600103

Reyes-Sosa, H., Larrañaga Eguilegor, M., Dos Santos, T., Perez-Marin, L., & Alvarez-Montero, F. (2020). Press Ideology as an Epistemological Connector between Framing Theory and Social Representations Theory: An Analysis of Violence and Drug Trafficking in the Mexican Press. Integrative Psychological & Behavioral Science, 54(1), 179–195. https://doi.org/10.1007/s12124-019-09498-z

Reyes-Sosa, H., Martínez-Cueva, S., & Idoiaga Mondragón, N. (2023). Rape culture, revictimization and social representations: Images and discourses on sexual and violent crimes in the digital sphere in Mexico. Journal of Interpersonal Violence, 38(1-2), 1-25. https://doi.org/10.1177/08862605221084747

Rivara, F. P., Anderson, M. L., Fishman, P., Reid, R. J., Bonomi, A. E., Carrell, D., & Thompson, R. S. (2009). Age, period, and cohort effects on intimate partner violence. Violence and Victims, 24(5), 627-638. https://doi.org/10.1891/0886-6708.24.5.627

Ronzón-Tirado, R., Redondo, N., & Muñoz-Rivas, M. (2023). The relationship between the frequency of gender-based violence exposure and Adolescents' psychosocial adjustment: A multilevel meta-analysis, Aggression and Violent Behavior, 73, 101872. https://doi.org/10.1016/j.avb.2023.101872

Sammut, G., Andreouli, E., Gaskell, G., & Valsiner, J. (2015). Social representations: A revolutionary paradigm? In G. Sammut, E. Andreoli, G. Gaskell, & J. Valisner (Eds.), The Cambridge handbook of social representations (pp. 3–11). University Press.

Sammut, G. & Howarth, C. (2014). Social representations. In T. Teo (Ed.) Encyclopedia of Critical Psychology (pp. 1799-1802). Springer.

Schwark, S. (2017). Visual representations of sexual violence in online news outlets. Frontiers in Psychology, 8, 774. http://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.00774

Tadesse, G., Andualem, F., Rtbey, G., Nakie, G., Takelle, G. M., Molla, A., Abate, A. T., Kibralew, G., Kelebie, M., Fentahun, S., & Tinsae, T. (2024). Gender-based violence and its determinants among refugees and internally displaced women in Africa: systematic review and meta-analysis. BMC Public Health, 24, 2851. https://doi.org/10.1186/s12889-024-20329-8

Tadesse, G., Tinsae, T., Nakie, G., Rtbey, G., Andualem, F., Kelebie, M., Kibralew, G., Abate, A. T., Shumet, S., Melkam, M., & Fentahun, S. (2024). Magnitude and determinants of gender-based violence among female students in Ethiopian higher educational institutions: a systematic review and meta-analysis. Frontier Psychiatry, 15, 1387032. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2024.1387032

Tekkas Kerman, K., & Betrus, P. (2020). Violence Against Women in Turkey: A Social Ecological Framework of Determinants and Prevention Strategies. Trauma, Violence, & Abuse, 21(3), 510-526. https://doi.org/10.1177/1524838018781104

Temple, J. R., Shorey, R. C., Tortolero, S. R., Wolfe, D. A., & Stuart, G. L. (2013). Importance of Gender and Attitudes About Violence in the Relationship Between Exposure to Interparental Violence and the Perpetration of Teen Dating Violence. Child Abuse and Neglect, 37(5), 343–352. https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2013.02.001

Terren, L. & Borge-Bravo, R. (2021). Echo chambers on social media: A systematic review of the literature. Review of Communication Research, 9, 99-118. http://doi.org/10.12840/ISSN.2255-4165.028

United Nations Development Programme. (2023). Gender Social Norms Index: Breaking Down Gender Biases. Shifting social norms towards gender equality. UNPD. https://hdr.undp.org/system/files/documents/hdp-document/gsni202303.pdf

Viejo, C., Rincón, P., & Ortega-Ruiz, R. (2018). Physical violence in young Chilean couples: Association with the relationship quality. Children and Youth Services Review, 93, 217-225. https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2018.07.021

Wienclaw, R. A. (2011). Gender roles. In The Editors of Salem Press, Sociology reference guide: Gender roles and equality (pp. 33-40). Salem Press.

Wondimu, H. (2022). Gender-based violence and its socio-cultural implications in South West Ethiopia secondary schools. Heliyon, 8(7), e10006. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e10006

Zumeta, L. N., Castro-Abril, P., Méndez, L., Pizarro, J. J., Włodarczyk, A., Basabe, N., Navarro-Carrillo, G., Padoan-De Luca, S., da Costa, S., Alonso-Arviol, I., Torres-Gómez, B., Cakal, H., Delfino, G., Techio, E. M., Alzugaray, C., Bilbao, M., Villagrán, L., López-López, W., Ruiz-Perez, J. I., . . . Pinto, I. R. (2020). Collective effervescence, self-transcendence, and gender differences in social well-being during 8 March demonstrations. Frontiers in Psychology, 11, 607538. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.607538

Notas