Resumen: El objetivo del presente estudio fue analizar el efecto del estrato socioeconómico (ESE) en las funciones ejecutivas (FE) y la metacognición en adolescentes y examinar la relación entre el desempeño ejecutivo y la metacognición según el ESE. La muestra de 100 adolescentes de 14 a 15 años (. = 14.39; DE = 0.49), se dividió en dos grupos equivalentes de 50 adolescentes de estrato socioeconómico medio (ESM) y bajo (ESB) respectivamente. Para valorar las FE se utilizó el índice de memoria de trabajo (MT) del WISC- IV, el Trail Making Test y el Test de colores y palabras, Stroop. Además, se aplicó el inventario de habilidades metacognitivas (MAI) y la escala Graffar - Méndez Castellano. Se realizaron análisis multivariado de varianza (MANOVA), análisis de regresión múltiple y análisis de correlación . de Pearson. Los resultados indicaron que el grupo de ESM obtuvo un mejor rendimiento en tareas que evalúan las FE respecto del grupo de ESB, pero se evidenciaron puntuaciones más bajas referidas a algunas habilidades metacognitivas. El nivel educativo de la madre y la profesión resultaron los principales predictores del desempeño ejecutivo. Finalmente, las habilidades metacognitivas se asociaron selectivamente con las FE con diferencias en función del ESE. La presente investigación tiene importantes implicancias para el desarrollo de intervenciones destinadas a favorecer las FE y el desarrollo de las habilidades metacognitivas durante la adolescencia.

Palabras clave: Adolescentes,metacognición,función ejecutiva,estrato socioeconómico.

Abstract: The aim of the present study was to analyze the effect of socioeconomic status (SES) on executive functions (EF) and metacognition in adolescents and to examine the relationship between executive performance and metacognition based on SES. The sample of 100 adolescents aged 14 to 15 years was divided into two groups: 50 adolescents from the middle socioeconomic status (Middle-SES) and 50 from the low socioeconomic status (Low-SES). The WISC-IV Working Memory (WM) Index, the Trail Making Test, and the Stroop Color and Word Test were used to assess EF. Additionally, the Metacognitive Awareness Inventory (MAI) and the Graffar-Méndez Castellano scale were used. Multivariate analysis of variance (MANOVA), multiple regressions, and Pearson's correlation were employed. The findings revealed that the Middle-SES group outperformed the Low-SES group in tasks assessing EF, while the Low-SES group scored higher in some metacognitive skills. The mother's educational level and profession were the main predictors of executive performance. Additionally, metacognitive skills were selectively associated with EF, with differences depending on SES. This study has significant implications for designing interventions to enhance EF and foster the development of robust metacognitive skills.

Keywords: Adolescents, metacognition, executive function, socioeconomic stratum.

Artículos

Estrato Socioeconómico, Funciones Ejecutivas y Metacognición en Adolescentes

Socioeconomic Status, Executive Functions and Metacognition in Adolescents

Recepción: 19 Abril 2024

Aprobación: 05 Julio 2024

Autor de correspondencia: ch.tizzoni@gmail.com

Las funciones ejecutivas (FE) abarcan un conjunto de procesos cognitivos que posibilitan el establecimiento de metas, la identificación y la estructuración de los pasos necesarios para alcanzarlas, así como la ejecución de estos pasos de manera eficaz (Lezak, 2004). Se trata de un constructo multidimensional que incluye los subcomponentes (a) actualización/memoria de trabajo, (b) alternancia/cambio e (c) inhibición (Miyake et al., 2000). El desarrollo de las FE se extiende desde el primer año de vida hasta la adolescencia tardía y se considera un proceso que atraviesa múltiples estados y cambios, con funciones que maduran en distintos momentos (Diamond, 2013). Específicamente en la literatura científica, se han identificado tres períodos sensibles en su desarrollo, uno entre los 6 y los 8 años, otro entre los 10 y los 12 años y el último, entre los 15 y los 19 años (Romine y Reynolds, 2005; Portellano Pérez, 2005). Estos procesos cognitivos de alto orden desempeñan un papel esencial en el funcionamiento mental (Diamond, 2013) y contribuyen al proceso de aprendizaje y a la autonomía personal en tanto permiten la evaluación de la conducta (Bausela Herreras, 2005).

Otro constructo relevante en el contexto del aprendizaje efectivo es la metacognición del saber adquirido en áreas particulares. Esta se refiere al conocimiento y supervisión consciente de los propios procesos cognitivos (Flavell, 1976), considerando el ámbito de aplicación, el contenido específico y el entorno en el cual se aplican tanto los conocimientos como los procedimientos (Bono et al., 2018). Específicamente la gestión metacognitiva, o el aprender a aprender sobre el propio conocimiento ante determinada tarea de aprendizaje, involucra dos componentes centrales: el conocimiento sobre el propio conocimiento o metacognitivo y el control de los propios procesos cognitivos; es decir, el uso del conocimiento para resolver una tarea de aprendizaje específica (Bono et al., 2018; Flavell, 1996; Osses Bustingorry y Jaramillo Mora, 2008). De esta manera, se hace imprescindible que se desarrollen en el estudiante las competencias de “aprender a aprender”, con el fin de construir un mejor aprendizaje que se extienda más allá de lo aúlico y les permita resolver situaciones de la vida diaria (Osses Bustingorry y Jaramillo Mora, 2008). Diferentes estudios muestran la relevancia de desarrollar habilidades metacognitivas en estudiantes porque están relacionadas con el logro académico, el aprendizaje autorregulado y el desarrollo del pensamiento crítico (Klimenko y Alvares, 2009; Huerta et al., 2014; Doganay y Demir, 2011; Oszoy, 2011), entre otros. Los componentes de la metacognición son el conocimiento metacognitivo y las habilidades metacognitivas (Osses Bustingorry y Jaramillo Mora, 2008; Mateos, 2001; Soto Lombana, 2002). El primero se refiere al conocimiento que se posee acerca de la interacción entre las características personales (las creencias acerca de uno mismo y de los demás), las características de la tarea (los conocimientos acerca de una actividad al momento de realizarla) y las estrategias disponibles en una situación de aprendizaje. Por su parte, las habilidades metacognitivas comprenden la manera en que se aplica o se utiliza el conocimiento personal en una tarea o actividad específica (Arciniegas Lagos, 2016; Bono et al., 2018) e implica orientar la conducta y la motivación hacia acciones que permitan operar en uno mismo o en la tarea (Correa Gacitúa et al., 2019). Este último es el componente de la metacognición que tiene carácter procedimental.

Las neurociencias han aportado información relevante acerca del rol fundamental de la experiencia y la estimulación ambiental sobre el desarrollo cognitivo y socioafectivo. En los últimos años, se han desarrollado numerosas investigaciones que han mostrado cómo las condiciones de vulnerabilidad social por pobreza impactan negativamente sobre el desarrollo cognitivo infantil y adolescente (Arán Filippetti y Richaud de Minzi, 2011; Arán Filippetti et al., 2021; Hendrie Kupczyszyn et al., 2024) y en el rendimiento escolar (Korzeniowski et al., 2017). En efecto, un estudio de metaanálisis reciente ofreció apoyo a la presencia de disparidades del estrato socioeconómico en las FE (Lawson et al., 2018), con evidencia que indica que esta asociación presente desde las etapas tempranas persistiría durante la adolescencia e incluso hasta la adultez temprana (Last et al., 2018). Además, se ha demostrado el rol mediador de las FE en la relación entre el estrato socioeconómico (ESE) y la creatividad (Hendrie Kupczyszyn et al., 2024), así como entre el ESE y las habilidades de lectura y escritura, lo que enfatiza la importancia del estudio de estos procesos como objetivos de intervención (Korzeniowski et al., 2023).

La definición de pobreza humana según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD; 1997) implica la negación de posibilidades esenciales para el progreso humano, como tener una vida larga y saludable, la capacidad de expresar creatividad, y el acceso a condiciones de vida adecuadas. Esto también abarca la libertad, la dignidad y el respeto propio y hacia los demás. Los problemas que genera la complejidad del fenómeno de la vulnerabilidad social respecto de su definición conceptual y operacional tienen implicancias para el análisis de su efecto en el desarrollo humano y el diseño de estrategias orientadas a modificar sus efectos (Hermida et al., 2010; Lipina y Colombo, 2009;). En el presente estudio adoptamos la perspectiva de ESE, la cual está ligada a diferencias en la salud y en los logros cognitivos y socioemocionales en niños, e impacta en el bienestar en múltiples niveles (Bradley y Corwyn, 2002). Debido al creciente interés en el campo de las neurociencias, en general, y de la neuropsicología, en particular, por discernir las funciones que influyen en el aprendizaje, el propósito de esta investigación fue analizar el efecto del ESE sobre el desempeño ejecutivo y la metacognición en adolescentes de 14 a 15 años y examinar la relación entre el desempeño ejecutivo y la metacognición según el ESE al que pertenecen.

La muestra, seleccionada mediante un procedimiento no probabilístico de tipo intencional, estuvo compuesta por 100 adolescentes de 14 y 15 años de edad (M = 14.39; DE = 0.49), de ambos sexos y de diferentes estratos socioeconómicos, pertenecientes a instituciones educativas de la ciudad de Paraná que asistían a tercer y cuarto año. La muestra se dividió en dos grupos del siguiente modo: (a) 50 alumnos pertenecientes al estrato socioeconómico bajo, que asistían a tres escuelas públicas de gestión estatal, con una mayor proporción de varones (56 %, n = 28) que de mujeres (44 %, n = 22) y (b) 50 alumnos pertenecientes al estrato socioeconómico medio, que asistían a una escuela pública de gestión privada, con proporciones de varones (58 %, n = 29) y mujeres (42 %, n = 21) similares al primer grupo. Como criterio de inclusión se consideró que los participantes no presentaran antecedentes clínicos neurológicos ni psiquiátricos y que cursaran sus estudios con regularidad.

Este método se empleó para obtener una medida respecto del estrato socioeconómico y las características de las familias de los niños, a través de un enfoque multidimensional, teniendo en cuenta cuatro indicadores: Profesión del Jefe de Familia, Nivel de Instrucción de la Madre, Principal Fuente de Ingreso y Condiciones de Alojamiento (Méndez-Castellano y de Méndez, 1994).

Este instrumento permite valorar habilidades metacognitivas en jóvenes y adultos y se lo denomina MAI (Metacognitive Awareness Inventory), por sus siglas en inglés. El cuestionario está compuesto por 52 ítems distribuidos en ocho categorías: (a) Conocimiento Declarativo, comprensión que una persona tiene sobre su propio proceso de aprendizaje, sus habilidades y cómo utiliza sus capacidades cognitivas; (b) Conocimiento Procedimental, entendimiento que una persona posee acerca del uso de sus propias estrategias de aprendizaje; (c) Conocimiento Condicional, conocimiento que una persona tiene sobre cuándo y por qué debe emplear las estrategias de aprendizaje; (d) Planificación, selección de estrategias adecuadas, la detección de factores que influyen el rendimiento y la distribución del tiempo; (e) Organización, permite ordenar las tareas en torno al aprendizaje; (f) Monitoreo, supervisión que ejerce el sujeto durante el desarrollo de actividades; (g) Depuración, detectar debilidades en el aprendizaje y adecuar las estrategias para mejorar su desempeño; y (h) Evaluación, análisis por parte del sujeto de la efectividad de las estrategias implementadas. En estudiantes de 14 a 18 años de habla hispana, el alfa de Cronbach del instrumento es de 0.94 y para las dimensiones oscila entre 0.61 y 0.71 (Huertas Bustos et al., 2014)

Se trata de una prueba cronometrada, de lápiz y papel. La prueba consta de dos partes, TMT-A y TMT-B. El TMT-A ofrece una medida de la atención visual-espacial y búsqueda visual, mientras que la parte B valora la flexibilidad cognitiva reactiva (alternancia) y se considera una tarea más compleja que la parte A (Bowie y Harvey, 2006). El principal indicador es el tiempo en segundos utilizados para la realización de cada tarea A y B, considerando los errores cometidos durante la ejecución de la tarea. El Trail Making Test se baremó en Buenos Aires, Argentina (Margulis et al., 2018).

Para medir la Memoria de trabajo se utilizaron las siguientes subpruebas: (a) Retención de Dígitos, en sus dos modalidades de Dígitos Directos (DD) y Dígitos Inversos (DI), que valoran la memoria inmediata y memoria de trabajo, respectivamente; (b) Letras y Números (LN), evalúa la capacidad de retener y combinar dos tipos de información, organizarla y elaborar un conjunto organizado según consignas; y (c) Aritmética, que examina las habilidades de razonamiento numérico, agilidad en el manejo y reorganización de la información, atención y memoria a corto término. El WISC-IV ha sido baremado en Buenos Aires, Argentina, en el año 2010. En cuanto a su confiabilidad y validez, los estudios indican que las puntuaciones en el WISC-IV muestran una adecuada estabilidad a lo largo del tiempo tanto en los estudios originales como en la adaptación española. Los estudios de validez del WISC-IV incluyen información de varios tipos, como la validez de contenido, la validez divergente y convergente y la capacidad discriminativa.

Ofrece una medida del control inhibitorio. Esta prueba requiere que el sujeto inhiba una respuesta verbal predominante. La prueba consiste en tres tareas, las dos primeras, lectura de palabras y denominación de colores, son las pruebas de habilidades cognitivas no ejecutivas, mientras que la tercera lámina valora la Interferencia. La comparación de las puntuaciones obtenidas en las tres tareas permite evaluar los efectos de la interferencia y el control atencional. La confiabilidad test-retest para las láminas palabra, color y las condiciones color-palabra es de .86, .82 y .73 respectivamente (Golden, 1975, citado en Golden, 1999). El test de Stroop tiene normas para niños de habla hispana (Arán Filippetti et al., 2021).

En un primer momento, se gestionaron las autorizaciones correspondientes para llevar a cabo la administración de los tests. Antes de comenzar el estudio, se solicitó autorización a los directivos para realizar la toma de pruebas en las instituciones educativas a su cargo. Además, se requirió el consentimiento informado de al menos uno de los padres y/o tutor a cargo de los adolescentes. En todos los casos, la participación de los sujetos fue voluntaria. Se les brindó la oportunidad de no participar en la investigación o de retirarse en cualquier momento si así lo consideraban y se aclaró a los participantes que la información obtenida sería tratada de manera confidencial y utilizada con fines exclusivamente investigativos. Junto con las autorizaciones, se envió la escala para que pudiera ser contestadas por los padres o tutores. Una vez obtenidas las autorizaciones, se administraron a los estudiantes las pruebas de modo individual y colectivo. Las evaluaciones se realizaron durante el horario escolar, en las horas concedidas por los docentes y en los espacios brindados por las instituciones.

Para examinar si existen diferencias significativas en el desempeño ejecutivo y en la metacognición entre los adolescentes según su ESE, se empleó análisis multivariado de varianza (MANOVA), incorporando la variable grupo (ESB, ESM) como factor fijo y las diferentes tareas ejecutivas y habilidades metacognitivas como variables dependientes. Para comprobar el tamaño del efecto (effect size) de las Fs multivariadas y univariadas, se emplearon Eta parciales al cuadrado. Para examinar qué variables socioeconómicas predicen las FE se empleó análisis de regresión múltiple ingresando los cuatro indicadores socioeconómicos como variables predictoras y cada una de las tareas ejecutivas como variables dependientes. Finalmente, para examinar si existe una asociación significativa entre el desempeño ejecutivo y la metacognición en los adolescentes, se empleó análisis de correlación r de Pearson. El procesamiento estadístico de los datos se realizó utilizando el Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versión 22.0.

Para analizar las diferencias entre grupos (i.e., ESB y ESM) respecto de los cuatro indicadores socioeconómicos se empleó MANOVA. Se halló un efecto significativo general de la variable ESE, F de hotelling (4, 95) = 88.396, p < .001, ηp² = .788. Los análisis univariados indican que existen diferencias significativas en cuanto a los indicadores profesión del jefe de familia F(1, 98) = 219.846, p < .001, ηp² = .692, instrucción de la madre F(1, 98) = 124.038, p < .001, ηp² = .559, fuente de ingreso familiar F(1, 98) = 97.709, p < .001, ηp² = .499, y condiciones del alojamiento F(1, 98) = 107.206, p < .001, ηp² = .522. El grupo de adolescentes de ESB obtuvo puntuaciones superiores (indicador de ESE más bajo) en todas las variables bajo análisis que el grupo de ESM.

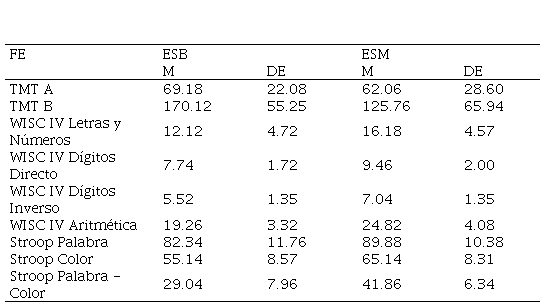

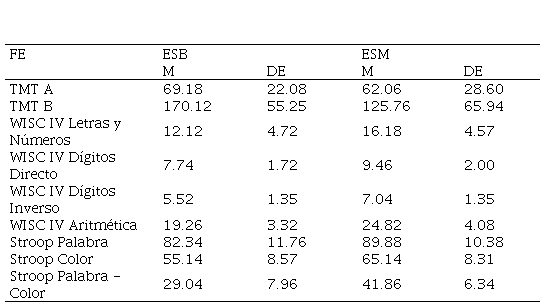

Se halló un efecto significativo general de la variable ESE, F de Hotelling (2, 97) = 7.190, p = .001, ηp² = .129. Sin embargo, los análisis univariados indican que existen diferencias significativas en cuanto al TMT-B, F(1, 98) = 13.291, p < .001, ηp² = .119, pero no en cuanto al TMT-A F(1, 98) = 1.942, p = .167, ηp²= .019.

Se halló un efecto significativo general de la variable ESE, F de Hotelling(4, 95) = 19.977, p = < .001, ηp² = .457. Los análisis univariados indican que existen diferencias significativas en cuanto a los indicadores dígitos directo F(1, 98) = 21.191, p <.001, ηp² = .178, dígitos inverso F(1, 98) = 31.377, p <.001, ηp² = .243, letras y números F(1, 98) = 19.026, p <.001, ηp² = .163, y aritmética F(1, 98) = 64.264, p <.001, ηp² = .396 a favor del grupo de ESM.

Se halló un efecto significativo general de la variable ESE, F de Hotelling(4, 95) = 19.769, p < .001, ηp² = .454. Los análisis univariados indican que existen diferencias significativas en cuanto a los indicadores palabra F(1, 98) = 11.536, p = .001, ηp² = .105, color F(1, 98) = 35.050, p < .001, ηp² = .263, palabra color F(1, 98) = 79.203, p < .001, ηp² = .447, e interferencia F(1, 98) = 41.268, p < .001, ηp² = .296 (véase Tabla 1).

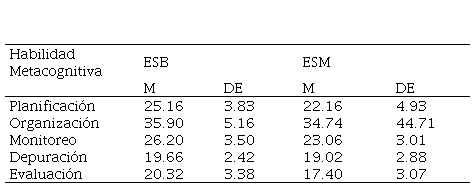

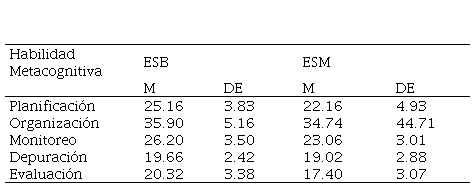

Para analizar el efecto de la ESE sobre las habilidades metacognitivas se empleó MANOVA. Se halló un efecto significativo general de la variable ESE F de Hotelling(5, 94) = 6.806, p < .001, ηp² = .266. Los análisis univariados indican que existen diferencias significativas en cuanto a los indicadores de planificación F(1, 98) = 11.524, p = .001, ηp² = .105, monitoreo (1, 98) = 23.076, p <.001, ηp² = .191, ηp² = .014 y evaluación (1, 98) = 20.422, p < .001, ηp² = .172. No se observaron diferencias significativas en los indicadores depuración (1, 98) = 1.441, p = .233 y organización (1, 98) = 1.374, p = .244, ηp² = .014 (véase Tabla 2).

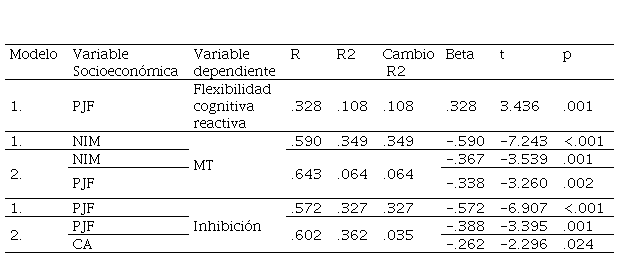

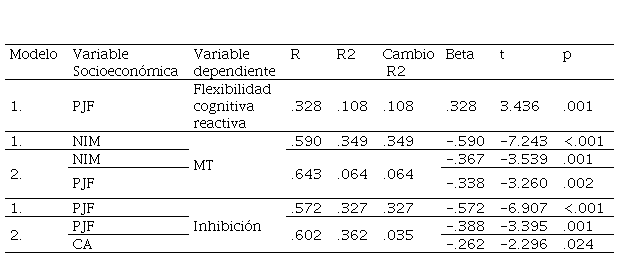

Para analizar la relación entre las variables socioeconómicas y las FE se empleó análisis de regresión múltiple por pasos sucesivos. Para la Alternancia cognitiva se halló que, de las variables incluidas en el análisis (i.e., profesión del jefe de familia [PJF], nivel de instrucción de la madre [NIM], principal fuente de ingreso de la familia [IF] y condiciones de alojamiento [CA]) solo la PJF predijo el desempeño en el TMT-B y explicó el 11% de la varianza. Para el componente MT se halló que el NIM fue el principal predictor y explicó un 35% de la varianza mientras que la PJF explicó 6% adicional. Para la dimensión inhibición se halló que la PJF fue el principal predictor y explicó un 33% de la varianza mientras que las CA explicó 4% adicional (véase Tabla 3).

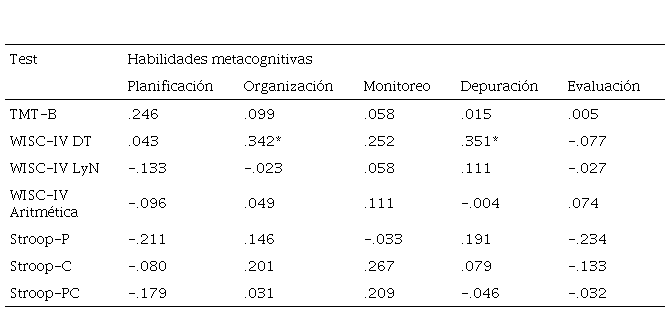

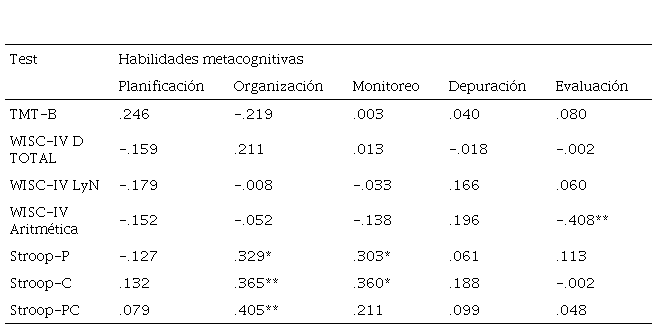

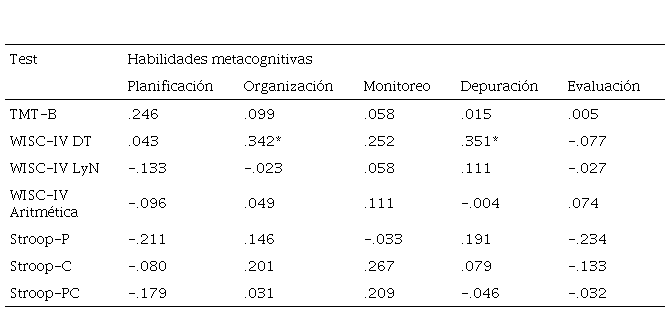

El desempeño en las tareas de laboratorio de FE se asoció con las habilidades metacognitivas de organización y depuración. Específicamente, tareas que valoran memoria de trabajo (i.e., dígitos total) se asociaron a mayores puntuaciones en los indicadores organización (r = .342) y depuración (r = .351) como se ve en la Tabla 4.

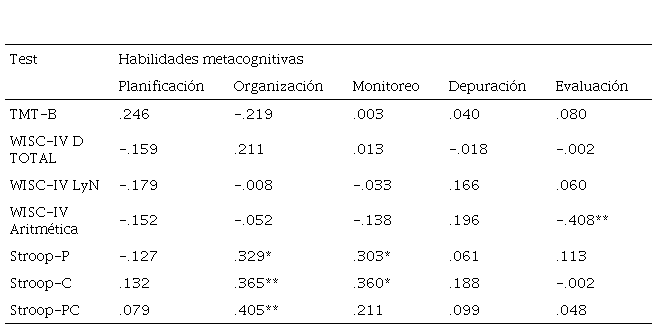

El desempeño en las tareas de laboratorio de FE se asoció con las habilidades metacognitivas de planificación, monitoreo, organización y evaluación. Específicamente, la tarea que valora el control atencional e inhibitorio (i.e., Stroop) se asoció a mayores puntuaciones en los indicadores organización (r = .329 a r = .405) y monitoreo (r = .303 a r = .360). Además, el subtest de aritmética se asoció a la habilidad evaluación (r = -.408) aunque en una dirección no esperada. (ver Tabla 5).

El objetivo del presente estudio fue analizar el efecto del estrato socioeconómico (ESE) sobre las FE y la metacognición en adolescentes y examinar la relación entre el desempeño cognitivo ejecutivo y la metacognición según el ESE de pertenencia. Para esto, se seleccionaron como indicadores de funcionamiento ejecutivo pruebas basadas en desempeño que evalúan el constructo FE a partir de las dimensiones inhibición, memoria de trabajo y alternancia (Miyake et al., 2000), estructura también comprobada en adolescentes argentinos (Arán Filippetti y López, 2017). Además, se evaluaron las habilidades metacognitivas a través del Inventario de Habilidades Metacognitivas (MAI).

En primer lugar, se observó que el grupo de adolescentes de ESM obtuvo un mejor desempeño en las pruebas que evalúan las tres dimensiones del constructo FE, tales como el Trail Making Test (i.e. alternancia cognitiva), el Test de Stroop (i.e., inhibición) y los subtest del WISC IV dígitos directos, dígitos inversos, letras y números y aritmética (i.e. memoria de trabajo). Respecto del componente alternancia cognitiva, pudo observarse un mejor desempeño en el grupo de ESM, hallándose que los adolescentes de ESB emplearon más tiempo para completar la parte B de la tarea. Hallazgos similares fueron reportados en estudios previos que evaluaron la alternancia mediante el test de clasificación de tareas del Wisconsin (WCST), observando diferencias en función del ESE a favor de niños de ESM (Arán Filippetti, 2011) o de baja marginación social (González Lugo et al., 2014). En cuanto al componente memoria de trabajo, se halló que los adolescentes de ESM obtuvieron un mejor desempeño que el de sus pares de ESB. Estos hallazgos son consistentes con lo reportado en estudios previos respecto de la existencia de una asociación entre el ESE y el desempeño en tareas de MT (ver Mooney et al., 2021, para una revisión). Esto sugiere que niños y adolescentes de ESB tendrían más dificultades para retener y manipular información verbal on line para emplearla en un corto plazo. Además, se hallaron diferencias en el subtest aritmética. Investigaciones previas también han observado el efecto de la condición socioeconómica de la familia en el rendimiento escolar de los hijos, primordialmente en las áreas de lengua y matemáticas (Azar et al., 2019). Por último, respecto del componente control inhibitorio valorado mediante el Test Stroop, se halló que el grupo de ESM obtuvo mejores puntuaciones que el ESB. Los resultados mostraron diferencias entre los grupos en las tres láminas del test. En investigaciones llevadas a cabo con niños de diferentes estratos socioeconómicos se hallaron diferencias en las tres láminas del Stroop a favor de los niños que pertenecían a los estratos más favorecidos (Arán Filippetti et al., 2021; Rivera et al., 2017). En conjunto, nuestros resultados concuerdan con otras investigaciones que han reportado que el nivel socioeconómico influye en el desarrollo de las FE y la corteza prefrontal (Farah et al., 2006; Lipina et al., 2004; Noble et al., 2007) y que crecer en la pobreza tiene un efecto negativo sobre el desarrollo cognitivo (Aber et al., 1997; Brooks-Gunn y Duncan, 1997; McLoyd, 1998).

Al examinar qué indicadores socioeconómicos predicen las FE valoradas mediante tareas basadas en desempeño, se halló una asociación selectiva entre las variables socioeconómicas y el desempeño en tareas que valoran los tres componentes del constructo. Específicamente se halló que, para la variable MT, el principal predictor fue la educación de la madre y, en segundo lugar, la profesión de jefe de familia. Esto condice con lo reportado por Arán Filippetti (2012) respecto de que los niños cuyas madres tienen un nivel de instrucción superior muestran una mejor ejecución en pruebas que valoran diferentes funciones cognitivas. Consistentemente, Madhushanthi et al. (2020) en el contexto asiático hallaron que el nivel educativo de la madre es un indicador sólido de la calificación del adolescente en el aula y de las puntuaciones en las pruebas estandarizadas, especialmente en la variable de MT. De este modo, el nivel de instrucción de los padres sería una variable asociada al rendimiento cognitivo de sus hijos y esta asociación parece ser independiente de la cultura y de la lengua materna del niño. Para las variables flexibilidad cognitiva reactiva (alternancia) e inhibición, el principal predictor fue la profesión de jefe de familia. Además, las condiciones de alojamiento también se asociaron con el componente inhibición. Estudios previos han indicado que los hogares en situación de pobreza, los recursos materiales, así como la educación de los padres y el tiempo disponible para acompañar la vida escolar, serían insuficientes para que los niños se beneficien con las oportunidades que se brindan desde el sistema educativo (López, 2011; Tedesco y López, 2013). Según Rosen et al (2019), la estimulación cognitiva (i.e., acceso a materiales de aprendizaje apropiados, rica variedad de experiencias, y entorno lingüístico) así como la presencia de un cuidador que interactúe consistentemente con el niño y utilice estrategias que promuevan el aprendizaje son clave para el desarrollo del córtex prefrontal y las FE y explicarían las disparidades en las FE entre niños de ESB. Además, distintas condiciones de los contextos en situación de vulnerabilidad social como la sobreedad y el ausentismo en los alumnos y la falta de recursos para asegurar las necesidades básicas (e.g., saneamiento, agua potable), podrían también influir en estas disparidades asociadas al ESE.

Finalmente, respecto de la metacognición en adolescentes en función del ESE, se halló que los adolescentes de ESB reportaron mejores habilidades metacognitivas que el grupo de ESM a pesar de que obtuvieron un peor desempeño en las tareas ejecutivas. Por otra parte, al analizar la relación entre el desempeño ejecutivo y la metacognición en adolescentes según el ESE al que pertenecen, se halló en el grupo de ESM, que las habilidades metacognitivas de organización y depuración se relacionan con tareas que valoran memoria de trabajo (i.e., dígitos total). Estos datos revelan la existencia de una asociación entre las habilidades específicas de funcionamiento ejecutivo y la metacognición, al menos con respecto al componente de conocimiento metacognitivo. En este sentido, ambos constructos se relacionarían en tanto implican componentes de planificación, organización, memoria y atencionales (Garcia, 2016). Considerando lo propuesto por Roebers et al. (2012), esta relación se puede explicar en parte desde un punto de vista evolutivo, ya que el desarrollo en las FE durante la infancia y la adolescencia evoluciona en conjunto con el desarrollo de un mayor conocimiento y control de los propios procesos de aprendizaje. En el grupo de ESB se halló que las habilidades metacognitivas de monitoreo y organización se asociaron con mejores FE, específicamente, en tareas que valoran el control atencional e inhibitorio. Sin embargo, en su relación con el desempeño en la tarea aritmética del WISC IV, se halló una dirección diferente a la esperada. Particularmente, observamos que la habilidad metacognitiva de evaluación se asoció a un menor desempeño en aritmética. En consecuencia, se podría hipotetizar que el conocimiento de las propias habilidades metacognitivas de evaluación no resultaría necesariamente en un mejor rendimiento académico, lo que explicaría a su vez las diferencias en dichas habilidades entre los adolescentes de ESB y ESM. Es decir que, si bien los adolescentes de ESB reportaron mejores habilidades de evaluación que sus pares de ESM, estas no tendrían un impacto positivo en el desempeño académico.

Antes de señalar las implicancias del estudio, es preciso abordar, de manera reflexiva, las limitaciones del mismo, ya que moderan su impacto y restringen su generalización. En primer lugar, es importante mencionar que el tamaño de la muestra puede considerarse pequeña, y se conformó mediante un muestreo no probabilístico, intencional, lo cual restringe su representatividad y la generalización de los resultados. Además, no es posible conocer si los resultados son extensibles a adolescentes no escolarizados. En segundo lugar, en lo que respecta a los instrumentos de medición utilizados, es relevante destacar que el instrumento para valorar habilidades metacognitivas es de autoinforme y fue administrado de forma grupal. Esto pudo derivar en posibles distorsiones subjetivas y/o dificultades para lograr respuestas objetivas.

En síntesis, nuestros resultados indican que el ESE influye en el funcionamiento ejecutivo en adolescentes, lo que enfatiza la importancia de desarrollar programas específicos de intervención destinados a esta población. Estos hallazgos tienen implicancias para formular estrategias de intervención a nivel individual y grupal y desde un paradigma interdisciplinario, que se oriente a potenciar el desarrollo de las FE y habilidades metacognitivas, ya que son habilidades de gran relevancia para el desarrollo humano, y su buen funcionamiento está ligado a resultados positivos en los campos social, emocional y académico. Además, sería beneficioso —principalmente para los adolescentes de ESB—, que se puedan diagramar estrategias de intervención desde la Psicopedagogía teniendo en cuenta la importancia que tienen las FE, y las habilidades metacognitivas como requisito básico de todos los aprendizajes que deben realizar los adolescentes, y en el ámbito de la Neuropsicología, considerando que las FE y las habilidades metacognitivas son constructos claves a la hora de resolver problemas cotidianos de la vida.

Finalmente, es necesario enfatizar el importante papel que juegan las instituciones escolares en el crecimiento de las personas, potenciando sus capacidades y brindando herramientas para mejorar la calidad de vida y lograr una óptima inserción social. De acuerdo con Korzeniowski (2017), el contexto educativo aporta experiencias novedosas que impulsan y fomentan un ejercicio adecuado de las FE, evidenciándose distintos periodos sensibles en los cuales el funcionamiento ejecutivo puede ser estimulado y favorecido por medio de las diferentes experiencias de aprendizaje escolar. Por tal motivo, resulta necesario profundizar en la construcción de estrategias pedagógicas que permitan favorecer un óptimo desempeño de las FE y las habilidades metacognitivas de los alumnos.

ch.tizzoni@gmail.com