Resumen: La pandemia de COVID-19 incrementó las conductas de bullying y ciberbullying a consecuencias del aislamiento social. El objetivo del trabajo fue construir un modelo explicativo para las conductas de acoso entre pares en adolescentes escolarizados de la ciudad de Córdoba. Se administró una batería de test a 745 adolescentes entre 12 y 19 años durante el año 2022. Se realizó un análisis de correlación y un modelo de ecuaciones estructurales. Los resultados demuestran un solapamiento entre los diferentes roles y una interrelación entre las variables individuales y sociales. Se destaca el papel del clima familiar y escolar como factores protectores para el involucramiento en estas conductas y la importancia del rol de observador en su mantenimiento.

Palabras clave: adolescencia,bullying,ciberbullying,contextos,factores individuales,bullying.

Abstract: Bullying and ciberbullying behaviors increased during the COVID-19 pandemic increased because of social isolation. The objective of this study was to build an explanatory model for bullying behaviors among peers in adolescents attending school in the city of Cordoba. A test battery was administered to 745 adolescents between 12 and 19 years old during the year 2022. A correlation analysis and a structural equation model were carried out. The results demonstrate an overlap between the different roles and an interrelation between individual and social variables. The role of the family and school climate as protective factors for involvement in these behaviors and the importance of the role of observer in its maintenance is highlighted.

Keywords: adolescence, bullying, cyberbullying, context, individual factors.

Artículos

Bullying y Ciberbullying en “Post-Pandemia”: Un Estudio con Adolescentes Escolarizados de la Ciudad de Córdoba

Bullying and Ciberbullying “Post-Pandemic”: A Study with Schooled Adolescents in the City of Córdoba

Recepción: 10 Junio 2024

Aprobación: 02 Octubre 2024

Autor de correspondencia: griselda.cardozo@unc.edu.ar

Desde el año 2020 los jóvenes de todo el mundo se vieron obligados a recluirse y aislarse por la pandemia por COVID-19. En nuestro país, durante el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) el impacto en la salud mental de la población fue variando en las diferentes provincias. Se detectó un incremento sostenido y significativo de la cantidad de personas en riesgo de padecer un trastorno psicológico, al comienzo en el AMBA por ser la región con mayor número de casos confirmados, y luego en Córdoba y Santa Fe (Etchevers et al., 2020). Con respecto a la población adolescente el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF por sus siglas en inglés; 2021) señala que en nuestro país los altibajos emocionales y la mayor sensibilidad fue reportada en mayor medida por las mujeres que por los varones; con relación al clima familiar indica que un mayor porcentaje de adolescentes, que residían en hogares con déficit habitacional, afirmaron haber vivido en ambientes más conflictivos, y un 54% refirió que desde el inicio de la pandemia vivenciaban una pérdida de intimidad y autonomía en sus hogares.

Por otro lado, a partir de este acontecimiento se intensificó el uso de tecnologías: el 76% de los adolescentes reconoce que pasa más tiempo frente a las pantallas respecto al período previo a la pandemia (UNICEF, 2021). El aislamiento repentino y el drástico aumento del tiempo dedicado al uso de internet por los y las adolescentes, así como los cambios en las dinámicas familiares y sociales, representan factores de riesgo que dieron lugar a un mayor involucramiento en situaciones de ciberbullying,así como a una disminución con respecto a la satisfacción con la vida (Rodriguez-Rivas et al., 2022). Asimismo, se detectó que estas conductas de ciberacoso se están trasladando en el presente a los ámbitos presenciales de convivencia (Sorrentino et al., 2023).

Un estudio realizado a nivel mundial indica que los casos de acoso entre pares (presencial y virtual) han aumentado de forma exponencial respecto a las últimas mediciones disponibles (Bullying Sin Fronteras, 2022). Argentina ocupa el quinto lugar de países con mayor prevalencia de acoso entre pares, con un total de 50.250 casos graves de bullying y ciberbullying.

En esta línea, se reconoce que el incremento en el uso de tecnologías y la mayor exposición de los adolescentes a redes sociales habría llevado a una agudización del ciberbullying, ya que el acoso entre pares “convencional” se habría trasladado a los entornos digitales donde interactúan cotidianamente estos sujetos (Neyra Castilla, 2021).

Los estudios realizados durante la pandemia con relación a las conductas de ciberbullying arrojan datos diferentes. Por un lado, indican que en países como Corea del sur y Canadá se observó una disminución de estas conductas (Barlett et al., 2021), en tanto, en países como Estados Unidos, Australia y Chile se encontró un incremento de acoso cibernético con respecto al período pre-pandemia (Sorrentino et al., 2023).

En nuestro medio se realizaron estudios que indagan la prevalencia de bullying y ciberbullying entre adolescentes, roles implicados y las variables –individuales, familiares, escolares– que resultan significativas para explicar las conductas antes de la pandemia (Cardozo, 2021; Cardozo y Dubini, 2020). Sin embargo, no se han realizado estudios con respecto al impacto del aislamiento obligatorio que tuvo lugar entre el 2020 y 2021 en escuelas de nuestra ciudad.

A partir de lo expuesto, el principal objetivo de este estudio fue construir un modelo explicativo para las conductas de bullying y ciberbullying en adolescentes escolarizados de la ciudad de Córdoba. Para ello nos propusimos (a) describir la prevalencia de estas conductas durante el año 2022 en función de sus diferentes roles, sexo, edad y gestión escolar; (b) analizar las relaciones existentes entre clima escolar y familiar en ambas conductas (presencial y virtual) y las implicaciones en esas relaciones, de las variables psicológicas. Se formulan como hipótesis que, luego del contexto de aislamiento por COVID-19 y vuelta a la presencialidad escolar se observará: (a) un incremento de las conductas de bullying y ciberbullying en escuelas privadas y estatales, tanto en varones como en mujeres; (b) una asociación entre conductas sociales positivas y negativas con los roles de agresor, observador y victima en bullying y ciberbullying; y (c) una relación entre el contexto familiar y escolar entre sí y los roles implicados en ambas conductas.

Tradicionalmente se ha definido al bullying como una conducta de agresión en la que un sujeto es maltratado, siendo expuesto de forma sistemática y prolongada a una serie de acciones negativas por parte de uno o más estudiantes o pares (Garaigordobil, 2017). Estas acciones pueden ser verbales (insultos, apodos, burlas), físicas (acciones contra el cuerpo y objetos personales), sociales (exclusión, rechazo social) o psicológicas (humillaciones, desvalorización, amenazas, provocaciones). Se caracteriza por su intencionalidad, persistencia y desequilibrio de poder entre víctimas y agresores (Resett, 2020). En general se distinguen tres roles implicados en estas conductas: agresores, víctimas (incluye agresor victimizado y víctima reactiva) y observadores (Garaigordobil et al., 2018).

En tanto el ciberbullying se ha conceptualizado como una intimidación intencional y continuada a través de los medios tecnológicos de comunicación (Herrera- Lopez et al., 2018), con la particularidad de que la rápida difusión de las agresiones lleva a que estas intimidaciones se conviertan en humillaciones públicas para las víctimas sin poder detenerlas y con mayor dificultad para detectarlas (Ortega-Baron, et al., 2016). En los últimos años, esta conducta, ha cobrado gran relevancia ya que se considera que puede llegar a ser incluso más dañina que el bullying, debido a que la indefensión e impotencia de la víctima se ven intensificadas por el anonimato, la publicidad de la agresión, la difusión en el tiempo y la dificultad para detectar su ocurrencia (Arnaiz et al., 2016).

En estos últimos años las investigaciones presentan, tanto la conducta de bullying como de ciberbullying, como un fenómeno complejo en el que intervienen múltiples factores, cuya comprensión es necesaria para poder intervenir, prevenir y promover modos de vinculación entre pares más positivos. En su teoría bio-ecológica Bronfenbrenner y Ceci (1994) presentan una perspectiva del desarrollo humano como un fenómeno de continuidad y cambio de las características bio-psicológicas de los sujetos. Este proceso depende de las características de las personas y del ambiente, tanto el inmediato (microsistema) como el remoto (macrosistema y exosistema). En esta línea, en el estudio de ambas conductas, resulta necesario considerar, además de las características individuales, la participación de diferentes microsistemas que influyen en la aparición de esta conducta, especialmente la familia, la escuela y los amigos (Mishna et al., 2022). A tal punto que se ha demostrado durante el período de pandemia que las relaciones sociales con pares, padres y docentes jugaron un rol importante en reducir el involucramiento en situaciones de acoso entre pares y el sentimiento de soledad mientras duraron las medidas de aislamiento (Han et al., 2021).

La revisión de la literatura se ha focalizado, antes de la pandemia, en investigar la función mediadora de algunas variables individuales en situaciones de bullying y ciberbullying. Se reporta que los adolescentes varones participan más como agresores y las mujeres como víctimas (Chocarro y Garaigordobil, 2019; Resett, 2020) y que hay una mayor probabilidad para las mujeres de ser víctimas y observadoras de bullying, mientras que en los varones se presenta mayor posibilidad de ser agresores y “víctimas agresivas” (Chocarro y Garaigordobil, 2019). Con respecto a la gestión de las instituciones, en las escuelas privadas los varones se implican más como víctimas y agresores, sin presentarse diferencias en el rol de observadores; en tanto que, en las escuelas de gestión pública, los varones se implican más en el rol de agresor, las mujeres en el rol de observador y no se presentan diferencias en el rol de víctimas (Cardozo, 2021).

Asimismo, se ha demostrado la función mediadora de las conductas prosociales y antisociales en la aparición de conductas de agresión-victimización entre pares (Cardozo, 2021; Garaigordobil, 2017; Moreno Bataller et al., 2019; Varela et al., 2021). La conducta prosocial se ha definido como un repertorio adquirido de conductas voluntarias que van dirigidas a establecer relaciones positivas, cooperativas y empáticas en beneficio de los demás (González-Moreno y Molero-Jurado, 2023). Estas acciones contribuyen a generar reciprocidad positiva, solidaridad y un saludable desarrollo emocional y mental, así como a reducir el comportamiento agresivo (Lemos, 2015). En tanto, la conducta antisocial es definida como aquellas actitudes y comportamientos que reflejan una infracción a las reglas sociales y se dirige contra los demás, reflejando una inhabilidad para respetar a otros (Varela et al., 2021).

Respecto a la temática los estudios arrojan, por un lado, que las víctimas presentan dificultades para buscar apoyo y un déficit en habilidades sociales positivas como la asertividad (Garaigordobil, 2017; Zych et al., 2018) y, por otro, que la prosocialidad y un desarrollo adecuado de habilidades sociales previenen el comportamiento agresivo (Portnow et al., 2018). Por lo que el déficit de conductas prosociales podría predecir la posibilidad de ser víctima y, sobre todo, agresor de bullying o ciberbullying (Moreno Bataller et al., 2019; Marín-Cortés et al., 2019).

De la misma forma los estudios demuestran una asociación significativa entre el involucramiento en situaciones de bullying y ciberbullying como víctima, agresor y observador con las conductas antisociales (Garaigordobil, 2017; Varela et al., 2021). Resultados similares se hallaron en nuestro contexto (Cardozo, 2021).

Cabe destacar que, durante la pandemia, en Estados Unidos se encontró que las restricciones del aislamiento social, el cierre de las escuelas y el incremento del control parental fueron factores que llevaron a la reducción de conductas antisociales o transgresiones de las normas sociales (Li et al., 2023). Asimismo, los cambios en las interacciones sociales tuvieron un efecto significativo sobre las conductas antisociales en línea. Se demostró que dichas conductas se incrementaron a través de las redes sociales (Barlett et al., 2021). En particular, entre los adolescentes estadounidenses y australianos prevalecieron, durante y después de la pandemia, las conductas relacionadas con bromas o “trolling”. Los motivos de estas conductas online fueron la búsqueda de recreación, de recompensas sociales (estatus) y de venganzas personales por parte de los agresores. A esto se suma la falta de empatía cognitiva y de tendencias prosociales de aquellos perpetradores de ciberagresiones durante la pandemia. Es decir, de aquellos que presentan una menor capacidad de comprender las emociones de los demás y entender cómo se sienten sus víctimas (Soares et al., 2023).

También la familia y la escuela son los contextos sociales más cercanos al adolescente, por lo que su interacción con las características individuales son un objeto clave de análisis. En esta línea, estudios previos a la pandemia sugieren que las características de ambos contextos se constituyen en el medio más cercano para aprender las formas de comportamiento en el entorno (Cardozo y Dubini, 2020; Machimbarrena et al., 2019).

Vinculados al contexto familiar se encontró que el involucramiento parental es un factor que previene la victimización y cibervictimización, mientras que la falta de afecto, dedicación y supervisión, el trato poco afectivo y el escaso involucramiento, incrementan el riesgo de comportamientos agresivos presenciales o virtuales (Garaigordobil y Machimbarrena, 2017; Machimbarrena et al., 2019; Romero et al., 2019). De igual modo los estilos parentales más autoritarios o permisivos, con baja competencia parental e involucramiento en tareas escolares, así como la presencia de comportamientos violentos, se vincula con el rol de agresor y víctima de bullying (Garaigordobil y Machimbarrena, 2017).

En nuestro contexto los estudios arrojaban que las variables familiares que más se asociaban a la posibilidad de que un adolescente asuma el rol de agresor de bullying eran el bajo afecto parental, la limitada comunicación, la dificultad para resolver conflictos al interior de la familia, el bajo apoyo parental o la sobreprotección, la comunicación pobre o con predominio de rechazo y crítica y las escenas de violencia familiar (Cardozo y Dubini, 2020). Se ha demostrado también que para las víctimas de acoso entre pares resulta fundamental poder comunicarse y pedir ayuda a su círculo familiar (Ortega-Baron et al., 2018).

En relación con el involucramiento en conductas de ciberbullying se observó que los estilos permisivos o demasiado autoritarios y con exceso de control se asocian con la posibilidad de ser víctima o agresor (Machimbarrena et al., 2019). En cambio, el establecimiento adecuado de reglas sobre el acceso a la web, la comunicación abierta, un mayor acompañamiento y demostraciones de afecto (expresividad) se configuran como factores protectores no sólo para ciberbullying sino también contra actividades de riesgo online (Machimbarrena et al., 2019; Marín-Cortes et al., 2019).

Durante la pandemia de COVID-19, el clima familiar también demostró cumplir un rol central. Se encontró que niveles mayores de conflicto familiar y poco apoyo por parte de los padres al adolescente se correlacionaban con un incremento en los niveles de ciberbullying y una disminución de los niveles de satisfacción con la vida (Rodriguez-Rivas et al., 2022). En consecuencia, la familia, en tanto contexto de socialización y desarrollo, puede favorecer a la legitimación de formas de violencia al generar un ambiente negativo caracterizado por conflictos, violencia doméstica, experiencias de maltrato, descuido y humillaciones, con un excesivo o inexistente control por parte de los padres (López Hernáez, 2019; Machimbarrena et al., 2019).

Con respecto al contexto escolar, se encontró que la posibilidad de informar sobre problemas y pedir ayuda a un docente, así como la existencia de una conexión con la escuela, predicen mayores niveles de resiliencia ante conflictos y por ende se constituyen en factores protectores ante la conducta de bullying (Montero-Carretero y Cervelló-Gimeno, 2019). Asimismo, las prácticas docentes no permisivas de la violencia y aquellas que implican a la familia, contribuyen a disminuir los comportamientos agresivos entre adolescentes (Valdés-Cuervo et al., 2018). En cambio, el escaso compromiso docente y los tratos inadecuados entre los docentes hacia los alumnos (trato docente negativo) se relacionan con la posibilidad de sufrir o ejercer bullying (Cardozo y Dubini, 2020).

Si bien el ciberbullying por naturaleza es un fenómeno en línea, el clima escolar es una de las variables que presenta mayor incidencia en esta problemática. La revisión de los estudios ha detectado que un clima escolar negativo predice el comportamiento de acoso cibernético (Guo, 2016). En este sentido y en relación con los roles implicados, un estudio realizado en nuestro medio antes de la pandemia (Cardozo, et al., 2019) detectó características similares a las reportadas en otros estudios. Con relación a las víctimas frecuentes, se encontró que presentan miedo de ir a la escuela y percepción de violencia escolar (Bottino et al., 2015), que perciben poco compromiso docente y sienten maltrato por parte de los docentes (Ortega-Barón, et al., 2016); los implicados como agresores frecuentes no presentan temor hacia la escuela, aunque perciben la violencia y se sienten afectados por ella (Ferrer-Cascales et al., 2019), perciben poco compromiso y manifiestan maltrato por parte de los docentes (Valdes-Cuervo et. al., 2017). En comparación, los no implicados en situaciones de ciberacoso perciben un clima escolar positivo, no presentan temor en la escuela y alrededores y no se sienten afectados por el trato y compromiso por parte del docente (Ortega-Barón, et al. 2016).

En definitiva, familia y escuela pueden ser claves como factores de protección o de riesgo en la aparición de situaciones de bullying y ciberbullying, por lo que teniendo en cuenta estos antecedentes, se considera valioso indagar estas variables luego de la pandemia.

Se utilizó una metodología cuantitativa con un diseño descriptivo-explicativo de corte transversal (Hernández Sampieri et al., 2014).

Se realizó un muestreo intencional (Hernández Sampieri et al., 2014) para la selección de los sujetos. La muestra está constituida por 745 participantes de entre 13 y 19 años 51.14% varones y 48.46% mujeres; 59.06% cursaba sus estudios de educación secundaria en colegios privados y 40.94% en escuelas estatales.

Permite evaluar el bullying presencial y el ciberbullying. Para el presente estudio solo se consideran los ítems que evalúan el bullying presencial o “cara a cara”. Contiene 12 ítems agrupados en torno al rol que desempeña el evaluado en la situación de agresión (víctima, agresor y observado) y en sus distintos tipos (físico, verbal, social, psicológico). La valoración de cada afirmación se realiza mediante una escala tipo Likert de cuatro niveles graduada entre 0 (nunca) y 3 (siempre). En lo que respecta a la fiabilidad global de la escala de bullying, esta obtuvo para la muestra local un coeficiente alfa de Cronbach de .81, lo que indica que posee una adecuada consistencia interna.

En este estudio se utiliza la versión adaptada y validada por Casullo (1998). Se compone de 58 ítems con cuatro alternativas de respuestas (nunca, algunas veces, muchas veces, siempre) con una resolución de cuatro factores: Empatía, Respeto, Sociabilidad y Liderazgo. En lo relativo a la confiabilidad del instrumento, se destaca que para la consistencia interna de las escalas el valor mínimo obtenido es .76 y el máximo .82, mientras que la estabilidad temporal en un lapso de tres meses el valor mínimo es de .65 y valor máximo de .72. Los índices de confiabilidad obtenidos en la presente investigación de la escala de conducta prosocial variaron entre a=.63 para el factor liderazgo y a = .85 para el factor empatía.

El cuestionario comprende un total de 40 ítems donde los sujetos deberán contestar si han realizado o no diferentes conductas antisociales o transgresoras de las normas sociales. En cuanto a la validez de constructo, el conjunto de conductas implicadas en el cuestionario se refiere a comportamientos sociales desviados, definidos desde Garaigordobil (2017). Para los estudios de fiabilidad se calcularon las correlaciones entre ambas partes de cada escala y los índices se corrigieron con la formulación de Spearman-Brown (.86 para ambas escalas).

Para el presente estudio se seleccionaron las preguntas del instrumento destinadas a indagar las variables implicadas en el contexto escolar: trato del docente (e.g., Me tratan bien, Me exigen demasiado en clase o en las tareas), compromiso docente (e.g, ¿Cuál fue la actitud o comportamiento de los/las profesores/as con respecto a robos, peleas, insultos?), contención y apoyo institucional (e.g, ¿Sentiste alguna vez que un profesor/a te trató mal, crees que se puede hacer algo?), temores hacia la escuela (e.g, Hay veces que los chicos o chicas, sienten miedo de ir a la escuela. En tu caso particular, durante los últimos dos meses, ¿sentiste miedo de venir a la escuela?), satisfacción con la escuela (e.g, ¿Cuánto dirías que te gusta la escuela?) y violencia en la escuela y alrededores (e.g, Durante este último año, ¿dejaste de ir a alguno de los siguientes lugares pensando que te lastimarían?).

En este estudio se utiliza la versión adaptada y validada por Fernández-Ballesteros (1995). El cuestionario evalúa las relaciones interpersonales en la familia, su grado de comunicación y expresión y el grado de interacción conflictiva. Se compone de 27 ítems, que conforman 3 sub-escalas: “cohesión”, que se refiere a la medida en que los miembros son unidos y se ayudan entre sí; “expresividad”, el grado en que se permite y anima a los miembros a actuar y expresar sus emociones libre y directamente, y “conflicto” o la medida en que se expresa en la familia abiertamente emociones de enfado, agresividad y conflictos. Los índices de confiabilidad obtenidos en la versión española para las subescalas son de .86 (conflicto), .85 (cohesión) y .80 (expresividad).

Para la administración de los cuestionarios en escuelas de gestión estatal, se realizaron entrevistas con las autoridades del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, con el fin de informar acerca del proyecto y solicitar la autorización para llevarlo a cabo en este colectivo de escuelas. En cuanto a las instituciones privadas, se visitó cada colegio para interiorizar a los equipos directivos acerca del proyecto y lograr su apoyo y participación. Tanto las escuelas de gestión estatal como privada son de jornada simple. Se asistió a las instituciones escolares donde se aplicaron los cuestionarios en una sesión de 2 módulos de clase (80 minutos), de manera colectiva, en forma autoadministrada y en un horario regular de clases, con autorización previa de los profesores de cada curso y tras solicitar la colaboración de cada alumno. Antes de comenzar el estudio se explicó su finalidad a aquellos alumnos que aceptaban participar. El estudio cumplió con los valores éticos requeridos en la investigación con seres humanos: consentimiento informado (autoridades del Ministerio de Educación, directivos de las escuelas y alumnos) y derecho a la información (se les explicó a los alumnos que aceptaban participar la finalidad del estudio), protección de datos y confidencialidad, gratuidad, no discriminación y posibilidad de abandonar el estudio en cualquiera de sus fases. El proyecto contó con el aval de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba.

En primer lugar, se realizaron los análisis descriptivos y correlacionales de las variables objeto de estudio. Se utilizó el lenguaje R (versión 2019). A continuación, se realiza un modelo de ecuaciones estructurales (SEM) para identificar las relaciones existentes entre: las variables individuales, el contexto familiar, escolar y los roles comprometidos en las conductas de bullying y ciberbullying, para lo cual se utiliza la librería lavaan (Rosseel, 2012). Se usaron los siguientes índices de bondad de ajuste: el chi cuadrado, la razón del chi cuadrado en los grados de libertad (χ2/gl), el índice de bondad de ajuste (comparative fit index, CFI, y tucker-lewis index, TLI) y finalmente la raíz media residual (root mean squeare error of approximation, RMSEA, y standardized root mean squeare residual, SRMR).

Para la administración de los cuestionarios en escuelas de gestión estatal, se realizaron entrevistas con las autoridades del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, con el fin de informar acerca del proyecto y solicitar la autorización para llevarlo a cabo en este colectivo de escuelas. En cuanto a las instituciones privadas, se visitó cada colegio para interiorizar a los equipos directivos acerca del proyecto y lograr su apoyo y participación. Tanto las escuelas de gestión estatal como privada son de jornada simple. Se asistió a las instituciones escolares donde se aplicaron los cuestionarios en una sesión de 2 módulos de clase (80 minutos), de manera colectiva, en forma autoadministrada y en un horario regular de clases, con autorización previa de los profesores de cada curso y tras solicitar la colaboración de cada alumno. Antes de comenzar el estudio se explicó su finalidad a aquellos alumnos que aceptaban participar. El estudio cumplió con los valores éticos requeridos en la investigación con seres humanos: consentimiento informado (autoridades del Ministerio de Educación, directivos de las escuelas y alumnos) y derecho a la información (se les explicó a los alumnos que aceptaban participar la finalidad del estudio), protección de datos y confidencialidad, gratuidad, no discriminación y posibilidad de abandonar el estudio en cualquiera de sus fases. El proyecto contó con el aval de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba.

En primer lugar, se realizaron los análisis descriptivos y correlacionales de las variables objeto de estudio. Se utilizó el lenguaje R (versión 2019). A continuación, se realiza un modelo de ecuaciones estructurales (SEM) para identificar las relaciones existentes entre: las variables individuales, el contexto familiar, escolar y los roles comprometidos en las conductas de bullying y ciberbullying, para lo cual se utiliza la librería lavaan (Rosseel, 2012). Se usaron los siguientes índices de bondad de ajuste: el chi cuadrado, la razón del chi cuadrado en los grados de libertad (χ2/gl), el índice de bondad de ajuste (comparative fit index, CFI, y tucker-lewis index, TLI) y finalmente la raíz media residual (root mean squeare error of approximation, RMSEA, y standardized root mean squeare residual, SRMR).

A los fines de identificar desde el punto de vista diagnóstico los adolescentes que se encontraban en situación de riesgo con respecto a las conductas de bullying y ciberbullying, se realizó una clasificación binaria para determinar si los participantes, habían sido víctimas, agresores u observadores al menos una vez. Por tal motivo, se clasifico como agresor al que indicó que “al menos una vez había acosado a alguien durante el último año” y de igual manera se procedió con las víctimas y observadores. Siguiendo esta clasificación y en relación con la conducta de bullying, se observa que 514 (69.3%) chicos indicaron haber sufrido algún tipo de acoso alguna vez, 395 (53%) indicaron haber acosado al menos una vez y 625 (84%) haber observado algún hecho de acoso presencial. De aquellos que respondieron “nunca haber participado” como víctimas fueron 228 adolescentes (30.6%), como agresores 346 (46.8%) y como observadores 116 (15.7%).

Con respecto al ciberbullying, se observa que 431 estudiantes (59%) indicaron haber sido víctimas, 229 (31%) indicaron haber acosado y 581 (79%) haber observado situaciones de ciberbullying. Por otro lado, respondieron “nunca haber participado” como víctima 302 adolescentes (41.2%), como agresores 510 estudiantes (69%) y como observadores 156 (21.2%).

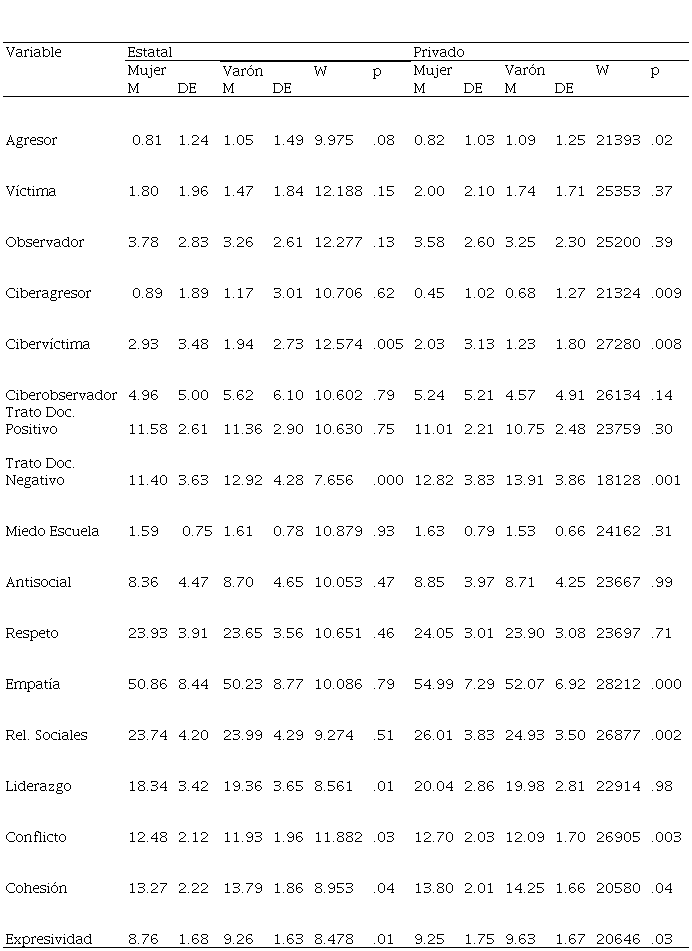

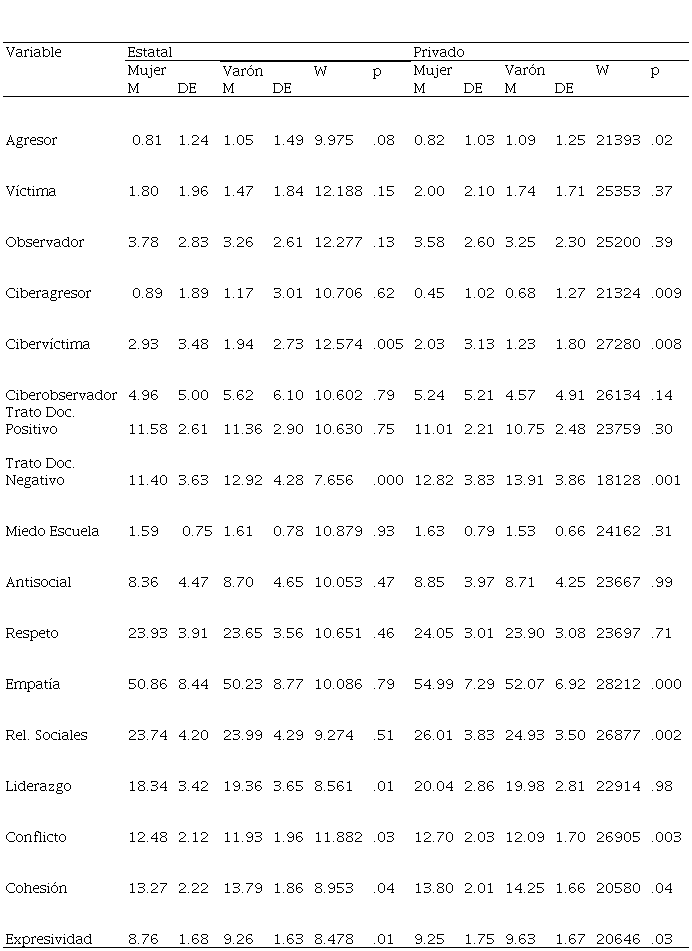

En la Tabla 1 se puede observar que, en las escuelas públicas, la media de la conducta de cibervíctima es significativamente diferente entre mujeres y varones (p-value < 0.05) y lo mismo sucede con trato docente negativo. En las escuelas privadas, el trato docente negativo entre varones y mujeres resulta significativamente diferente. Una situación similar sucede con las conductas sociales positivas empatía y relaciones sociales y la presencia de conflictos a nivel familiar.

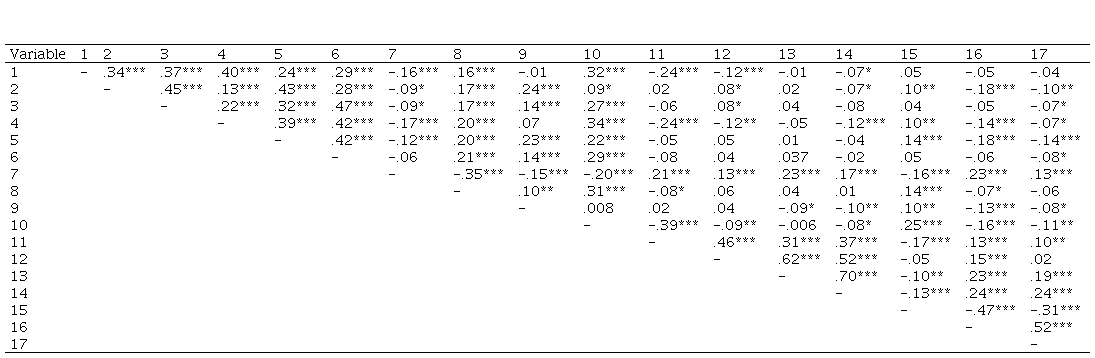

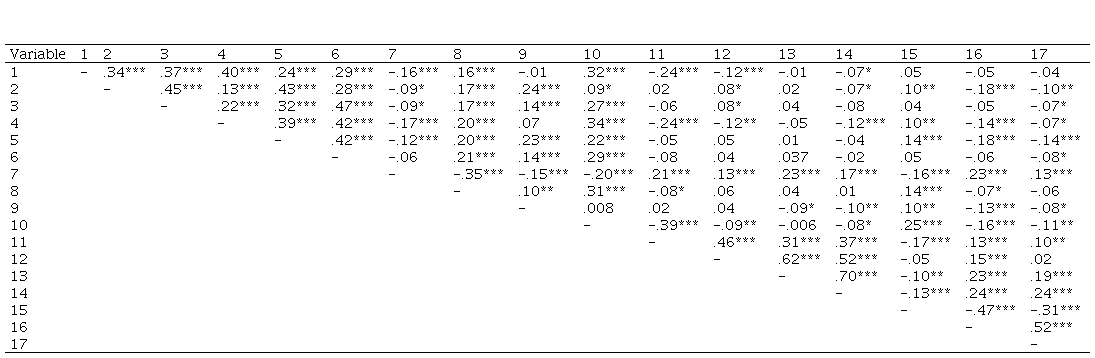

Con el objetivo de explorar la asociación entre las variables en estudio, se calculó el coeficiente de correlación de Pearson. En la Tabla 2 se presentan los coeficientes obtenidos. Se puede observar que, si bien en la mayoría de las relaciones estudiadas las correlaciones son estadísticamente significativas, los coeficientes encontrados son bajos o moderados. Las asociaciones coinciden con las relaciones previstas teóricamente.

Se obtuvieron correlaciones positivas y significativas entre el rol agresor y los roles de víctima (r=.34, p<.001), observador (r=.37, p<.001), ciberagresor (r=.4, p<.001), cibervíctima (r=.24, p<.001) y ciberobservador (r=.29, p<.001).

Se observa una correlación inversa entre el rol de agresor y ciberagresor con el trato docente positivo (r=-.16, p<.001 y r=-.17, p<.001, respectivamente) y una correlación directa con el trato docente negativo (r=.16, p<.001 y r=.2, p<.001, respectivamente). En relación con las variables del contexto familiar, se observa una correlación negativa y significativa entre el rol de ciberagresor y el nivel de cohesión familiar (r=-.14, p<.001), y una relación directa con el nivel de conflicto (r=.1, p<.01).

En cuanto a las variables individuales, se observan correlaciones negativas entre el rol de agresor y las conductas de respeto (r=-.24, p<.001) y empatía (r=-.12, p<.001). Para el rol de ciberagresor se encontraron correlaciones negativas con conductas de respeto (r=-.24, p<.001), empatía (r=-.12, p<.01) y liderazgo (r=-.12, p<.001). Los roles de agresor y ciberagresor correlacionan de manera directa con las conductas antisociales (r=.32, p<.001 y r=.34, p<.001, respectivamente).

El rol de víctima presentó correlaciones directas y significativas con el nivel de conflicto familiar (r=.1, p<.01) y correlaciones inversas con la cohesión (r=-.18, p<.001) y la expresividad (r=-.1, p<.01). El rol de cibervíctima correlacionó de manera inversa y significativa con la cohesión (r=-.18, <.001) y la expresividad familiar (r=-.14, p<.001), y de manera positiva con el conflicto (r=.14, p<.001).

En el contexto escolar, tanto el rol de víctima como el de cibervíctima correlacionan de manera positiva y significativa con el miedo a ir a la escuela (r=.24, p<.001 y r=.23, p<.001 respectivamente) y con el trato docente negativo (r=.17, p<.001 y r=.2, p<.001, respectivamente). El trato docente positivo correlaciona de manera negativa con el rol de cibervíctima (r=-.12, p<.001).

Para el rol de observador y ciberobservador, se encontraron correlaciones significativas con el trato docente negativo (r=.14, p<.001 y r=.21, p<.001, respectivamente) y con el miedo a ir a la escuela (r=.14, p<.001 y r=.14, p<.001, respectivamente). El rol de observador presenta una correlación negativa y significativa con la expresividad familiar (r=-.07, p<.01), al igual que el rol de ciberobservador (r=-.08, p<.05). Se encontraron correlaciones positivas y significativas entre el rol de observador y ciberobservador y las conductas antisociales (r=.27, p<.001 y r=.29, p<.001, respectivamente).

*p-valor < 0, 05. **p-valor < 0,01. ***p-valor < 0,001

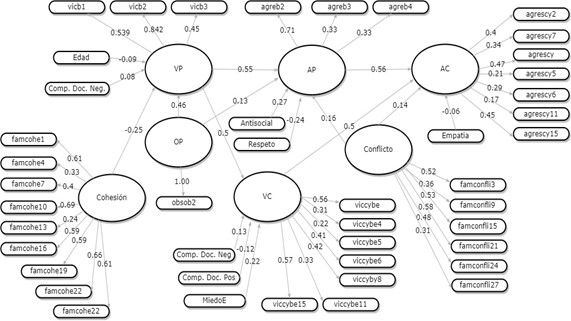

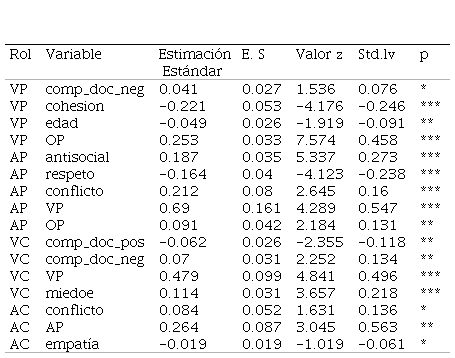

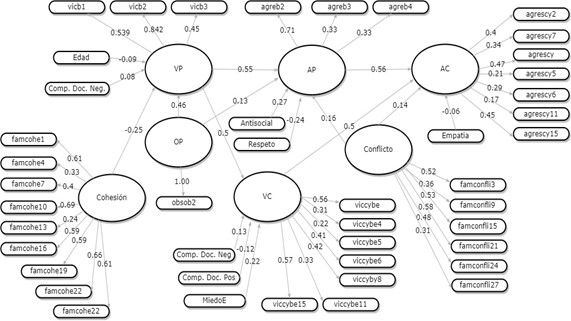

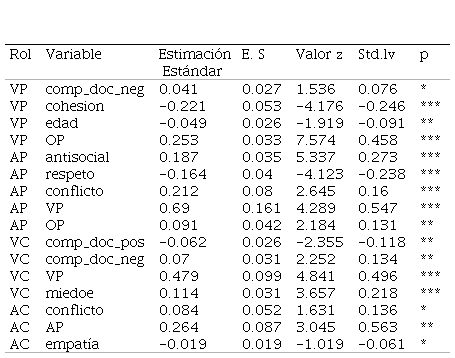

Para el modelo final se consideraron variables no observadas o latentes a los indicadores relacionados al bullying y ciberbullying, para los roles agresores, víctimas y observadores, con excepción de los observadores cibernéticos para los cuales no fue posible obtener resultados significativos dentro del modelo planteado. La conducta prosocial, en conjunto, no resultó significativa para explicar ninguna de las conductas frente al bullying, pero si sus componentes o ítems individuales como respeto y empatía. Lo mismo sucedió con los indicadores de clima familiar, donde los ítems que resultaron significativos fueron cohesión familiar y conflicto (Ver Figura 1 y Tabla 3). Se evaluó la bondad de ajuste del modelo obteniendo buenas métricas (RMSEA = 0.036; CFI = 0.922; TLI = 0.910).

El involucramiento en las conductas de bullying y ciberbullying quedó explicado de la siguiente manera:

En el caso del rol de víctima presencial (VP), esta variable ha quedado explicada por la cohesión familiar, el participar como observador en situaciones de acoso presenciales, la edad y la falta de compromiso docente. La cohesión familiar presenta una relación inversa con la VP (β=-.246, p<.001), así como la edad del adolescente (β=-.091, p<.01) ya que un incremento en la edad implicaría una disminución en la victimización, no así en la ciber-victimización. La conducta de observar situaciones de acoso presenciales también resultó significativa al momento de explicar la VP de manera directa (β=.458, p<.001).

Por otro lado, para el rol de cibervíctima (VC) también resultó significativo el comportamiento docente, en este caso tanto positivo (β=.134, p<.01) como negativo (β=-.118, p<.01). A su vez, haber sufrido bullying resulta significativo al momento de explicar la posibilidad de sufrir ciberbullying (β=.496, p<.001), presentando ambas variables una relación positiva. También fue significativo el miedo a ir a la escuela (β=.218, p<.001).

Por otro lado, en el caso del rol de agresor presencial (AP), las variables que resultaron de importancia causal fueron: conducta antisocial, el déficit en conductas de respeto, conflicto familiar, y ser víctimas y observadores. El conflicto familiar presentó una relación directa (β=.160, p<.001). A esto se suma el involucramiento como víctima de bullying (VP; β=.547, p<.001) y como observador (β=.131, p<.01) lo que sugiere que, a mayor implicancia en el rol de víctima u observador, mayor posibilidad de ser agresor. Cabe destacar que la situación inversa no es observada, es decir, que ser agresor no incide sobre la posibilidad de ser víctima. Por último, tal como se observa en la Tabla 3, la conducta antisocial presenta una relación directa con el rol de agresor (β=.273, p<.001), mientras que existe una relación inversa con el respeto (β=-.238, p<.001).

En lo que respecta al rol de ciberagresor (AC), este rol se encuentra influenciado de manera directa por el nivel de conflicto familiar (β=.136, p<.05), y la participación como agresor de bullying (β=.563, p<.01). En cambio, el nivel de empatía se asocia negativamente con las conductas de ciberagresión.

*p-valor < 0, 05. **p-valor< 0, 01. ***p-valor< 0,001.

El objetivo de este trabajo fue construir un modelo explicativo para la conducta de acoso entre pares (presencial y virtual) en adolescentes escolarizados de la ciudad de Córdoba luego del período de aislamiento obligatorio por COVID-19. A partir de ello, se propuso describir la prevalencia de ambas conductas y su distribución en función de roles, sexo, edad y gestión escolar y analizar tanto las relaciones existentes entre clima escolar y familiar en ambas conductas (presencial y virtual) como las implicaciones de las variables psicológicas en esas relaciones. Los resultados obtenidos nos permiten extraer conclusiones de interés práctico y preventivo.

En primer lugar, los resultados arrojan que la implicación en conductas de bullying y ciberbullying se incrementó en nuestro contexto respecto a estudios previos a la pandemia por COVID-19 (Cardozo et al., 2017). Este aumento se ha presentado independientemente del sexo, edad y gestión escolar, y se presenta en todos los roles implicados, siendo mayor la proporción de observadores y ciberobservadores. Luego de la pandemia, más de la mitad de los estudiantes fueron víctimas de ciberbullying durante el último año y casi el 80% observó cotidianamente situaciones de acoso online. Estos resultados van en línea con el aumento exponencial de las conductas de bullying y ciberbullying a nivel mundial y el traslado de las modalidades de acoso presencial a los medios digitales de interacción, que quedan por fuera de la influencia de las escuelas en la mayoría de los casos (Bullying Sin Fronteras, 2022; Patchin y Hinduja, 2023; Sorrentino et al., 2023). Estos resultados permiten corroborar la primera hipótesis en la que se planteaba un incremento de las conductas de bullying y ciberbullying en escuelas privadas y de gestión estatal, tanto en varones como en mujeres.

En segundo lugar, con relación a las diferencias en el involucramiento en este tipo de conductas, se encontraron algunas diferencias significativas según el sexo y el tipo de gestión escolar. En escuelas privadas, los varones asumen más el rol de agresores y ciberagresores, en comparación con las mujeres que tienden a ser cibervíctimas en situaciones de acoso. En cambio, en escuelas de gestión estatal no hay diferencias en ninguno de los roles, salvo para el de cibervíctima, ya que las mujeres tienden a sufrir más situaciones de ciberbullying que los hombres. Estos resultados van en línea con hallazgos previos a la pandemia sobre la relación entre género, roles implicados y tipo de gestión escolar y que reconocen que los varones tienden a participar más como agresores y las mujeres como víctimas en el acoso entre pares, sobre todo en el ciberbullying (Chocarro y Garaigordobil, 2019; Resett, 2020). Sin embargo, los resultados disienten con aquellos estudios que plantean que las mujeres tienden a involucrarse como observadoras, ciberobservadoras y víctimas más que los hombres (Cardozo, 2021; Chocarro y Garaigordobil, 2019), ya que no se observaron diferencias significativas para los roles de observador y víctima en escuelas de gestión estatal. Esto plantea la necesidad de seguir indagando la relación entre género y acoso entre pares, en particular en el rol de observador, para lograr una comprensión más global acerca de las discrepancias existentes y así generar programas de intervención que promuevan la convivencia dentro y fuera del aula desde el respeto mutuo (Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba, 2023).

Con relación a la segunda hipótesis, se esperaba encontrar una relación entre las variables individuales (conductas antisociales y prosociales) y el involucramiento en situaciones de acoso entre pares. Los resultados demuestran que existen correlaciones estadísticamente significativas y teóricamente previstas entre las variables individuales (conductas antisociales y prosociales) y el involucramiento en situaciones de acoso entre pares, aunque con valores bajos, por lo que deben ser vistos con precaución.

Por un lado, se demostró que el déficit en conductas prosociales como el respeto, la empatía y el liderazgo en los adolescentes se asocia con el rol de agresor y ciberagresor, mientras que las conductas antisociales se asocian con la posibilidad de ser agresor y observador de bullying y ciberbullying. Este hallazgo está en línea con investigaciones previas a la pandemia que encontraron asociaciones significativas entre las habilidades sociales y el involucramiento en situaciones de acoso entre pares (Gómez-Ortiz et al., 2017; Zych et al., 2018). Asimismo, coincide con los estudios que reconocen que luego de la pandemia la falta de respeto por las normas, las dificultades de comunicación asertiva y el traslado de las interacciones a los medios digitales jugaron un papel importante en el acoso entre pares (González-Moreno y Molero-Jurado, 2023; Neyra Castilla. 2021). Por su parte, el papel actual de las conductas antisociales en el acoso entre pares contrasta con la disminución general de conductas delictivas entre adolescentes durante el período de aislamiento social, pero puede indicar un traslado de las actividades transgresoras a los medios digitales (Li et al., 2023). Los resultados indican que la transgresión de normas y la falta de empatía son factores que se asocian en la implicación en situaciones de acoso entre pares, hallazgo ampliamente apoyado por investigaciones previas y posteriores a la pandemia (Cardozo, 2021; Garaigordobil, 2017; Soares et al., 2023).

Por otro lado, además de la incidencia de las variables individuales, los resultados arrojan que la implicancia como agresor o ciberagresor se asocia significativamente con el trato docente negativo. Esto implicaría que medidas que promuevan un trato positivo, respetuoso, y la presencia de apoyo social de los docentes podría prevenir la posibilidad de ser agresor presencial y virtual, tal como se encontró en el contexto español (Garcés Prettel et al., 2020) y en nuestro medio (Cardozo y Dubini, 2020).

Por último, a partir de la validación del modelo explicativo propuesto, se ha constatado la incidencia que tienen los contextos familiares y escolares, además de las variables individuales, en la explicación del acoso entre pares en sus diferentes roles.

Respecto al rol de víctima, los resultados arrojan que la implicancia en este rol aumenta al involucrarse como observadores en situaciones de acoso presencial. Esto indica que estar expuesto a mayor cantidad de situaciones de acoso entre pares, tan solo como observador, aumenta la posibilidad de resultar víctima de bullying. A su vez, haber sufrido bullying explica la posibilidad de continuar sufriendo agresiones en medios digitales como ciberbullying. Esto da cuenta del solapamiento que existe entre los roles y escenarios en que tiene lugar el acoso entre pares (Iñiguez-Berrozpe et al., 2020). Se destaca, además, que un incremento en la edad implicaría una disminución en la victimización, no así en la ciber-victimización.

Con relación al papel del clima familiar y escolar, las víctimas presentan una pobre cohesión y expresividad familiar y tienden a percibir tratos negativos por parte de sus docentes, mientras que el rol de cibervíctima resultó explicado tanto por el trato docente positivo como negativo. Estos resultados sugieren, en coincidencia con otros estudios, que los jóvenes que perciben menor unión, cercanía y cuidado por parte de su núcleo familiar presentan mayor conducta de victimización presencial (Cardozo y Dubini, 2022; Machimbarrena et al., 2019). Asimismo, aquellos estudiantes que perciben docentes menos involucrados en situaciones de conflicto y menos comprometidos, tienden a resultar víctimas de bullying y ciberbullying. Esto último confirma lo que se ha encontrado antes de la pandemia: el clima escolar negativo se asocia con todas las manifestaciones del acoso entre pares, incluso aquellas que se extienden por fuera de la escuela (Cardozo, 2021; Miranda Ayala et al., 2018; Moratto Vásquez et al., 2017; Valdés-Cuervo et al., 2018).

Con respecto al rol de agresor y ciberagresor, se han constatado relaciones directas con los contextos familiar y escolar. El predominio de un ambiente familiar conflictivo, con formas de violencia y agresiones dentro del núcleo familiar, se asocia con un incremento en las conductas de agresión y ciberagresión. Esto es coherente con otras investigaciones, que indican que el bajo nivel de cohesión y el alto nivel de conflicto familiar, con manifestaciones de desprecio y violencia, son factores que predisponen a ejercer (y sufrir) acoso entre pares (Cardozo y Dubini, 2020; Garaigordobil y Machimbarrena, 2017; Rodriguez-Rivas et al., 2022).

Sumado a esto, el rol de agresor se relaciona en forma directa con la conducta de victimización y cibervictimización y con el rol de observador. Esto permite inferir que ser víctima u observar acoso entre pares constituye un factor de riesgo frente al desarrollo de comportamientos violentos tanto presenciales como virtuales (Cardozo y Dubini, 2022; Iñiguez-Berrozpe et al., 2020). Esto podría indicar, que frente a la falta de recursos de la víctima para defenderse o del observador para pedir ayuda (Zych et al., 2018) se recurre a comportamientos violentos como forma de autodefensa y búsqueda de reputación (Cardozo y Dubini, 2022).

Los resultados confirman la segunda y tercera hipótesis a partir de la cual se esperaba encontrar que las conductas prosociales, las conductas antisociales y los contextos familiar y escolar se relacionan con los roles de agresor, víctima y observador en el bullying y ciberbullying.

A partir de estos datos, es posible afirmar que la prevención del acoso entre pares requiere promover conductas en la familia que permitan la expresión de emociones y donde se fomente la resolución conjunta de problemas en lugar del aislamiento de los miembros. Así también, se reconoce la incidencia que tiene el trato docente en la expresión de conflictos tanto dentro como fuera del aula y la necesidad de que el compromiso de los docentes se extienda por fuera de las paredes de la institución, al ser este “trato docente positivo” un factor que previene la victimización cibernética

En suma, este estudio contribuye a una mayor comprensión de cómo el período de pandemia y aislamiento ha incidido sobre los modos en que se expresan y sostienen las conductas de acoso entre pares tanto dentro como fuera de la escuela. Se ha comprobado la correlación entre roles y modalidades de bullying /ciberbullying dando cuenta que el fenómeno todavía sigue traspasando las barreras escolares.

Finalmente, en convergencia con estudios que señalan la relevancia de la perspectiva ecológica como un marco de referencia para comprender y analizar estas conductas, se destaca la necesidad de realizar investigaciones para generar modelos donde se incluyan variables pertenecientes a diferentes contextos para poder explicarlas de una manera más precisa (Fregoso-Borrego, et al., 2021). Además, conduce a que en el futuro se desarrollen e implementen estrategias de prevención y de promoción de la salud, haciendo foco tanto en los contextos de desarrollo (familias y escuelas) como de las variables individuales para acompañar a los adolescentes que transitan situaciones de violencia (Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba, 2023). En particular, se sugiere que estas estrategias incluyan en su diseño la aplicación de intervenciones dirigidas al entrenamiento de las habilidades sociales que previenen la conducta antisocial relacionada con el acoso entre pares (Zych et al., 2018). Asimismo, las intervenciones debieran tener en cuenta el rol que juegan los observadores en la perpetuación de las agresiones, así como al solapamiento que se presentan entre roles en el acoso entre pares (presencial/virtual) (Barlett et al., 2021; Iñiguez-Berrozpe et al., 2020).

Futuros estudios deberían centrarse, por un lado, en superar algunas limitaciones del presente trabajo, al revisar si el autoinforme empleado genera un sesgo de deseabilidad social y, por otro, sería deseable contrastar la información con datos aportados por los padres y docentes. Se recomienda incorporar la dimensión temporal para poder analizar la estabilidad de las relaciones observadas. Por último, los resultados se debieran interpretar con cautela al tratarse de un estudio transversal de los datos, lo cual no permite establecer relaciones causales entre las variables.

Financiamiento y subsidios: Programa de Becas de Estímulo a las Vocaciones Científicas (Becas EVC-CIN),

Convocatoria 2021, Resol. CE N° 1633/21 y 1702/22

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas

griselda.cardozo@unc.edu.ar

*p-valor < 0, 05. **p-valor < 0,01. ***p-valor < 0,001

*p-valor < 0, 05. **p-valor< 0, 01. ***p-valor< 0,001.