Resumen: El objeto de este trabajo es argüir algunas falsas creencias sobre las técnicas de reproducción humana asistida (en adelante, TERAS) que han servido para defender su supuesta imbricación con el derecho a la salud y autonomía reproductivas. Se discutirá que las TERAS son tratamientos médicos para la infertilidad, que para beneficiarse del progreso científico se debería permitir el acceso a las TERAS y que de restringir este se vulneraría el derecho a la igualdad y no discriminación. Plantearemos que las TERAS son excluyentes y no atienden las necesidades de salud reproductiva de mujeres y varones, no son el único recurso tecnológico disponible y nadie está obligado a usarlas. Se concluye que el acceso a las TERAS no tiene fundamento en los derechos reproductivos ni forma parte de su contenido, por lo que los Estados no están obligados a autorizarlas y financiarlas para garantizar estos derechos.

Palabras clave: TERAS,Derechos reproductivos,Infertilidad,Salud reproductiva,No discriminación,TRHA.

Abstract: The purpose of this work is to dispute some false beliefs about assisted reproductive technologies (hereinafter, ART) that have served to defend their supposed overlap with the right to reproductive health and autonomy. It will be discussed that ART are medical treatments for infertility, that to benefit from scientific progress access to ART should be allowed and that restricting this would violate the right to equality and non-discrimination. We will suggest that ART are exclusive and do not address the reproductive health needs of women and men, they are not the only technological resource available, and no one is obliged to use them. It is concluded that access to ART is not based on reproductive rights nor is it part of its content, so States are not obliged to authorize and finance them to guarantee these rights.

Keywords: ART, Reproductive rights, Infertility, Reproductive health, Nondiscrimination.

Sommario: Lo scopo di questo lavoro è quello di mettere in discussione alcune false credenze sulle tecniche di Procreazione Medica Assistita (di seguito, PMA) che sono state utilizzate per difendere il loro presunto intreccio con il diritto alla salute e all’autonomia riproduttiva. Si discuterà del fatto che i PMA sono trattamenti medici per l’infertilità, che per beneficiare del progresso scientifico l’accesso ai PMA dovrebbe essere consentito e che limitarlo violerebbe il diritto all’uguaglianza e alla non discriminazione. Sosterremo che i PMA sono escludenti e non risponde ai bisogni di salute riproduttiva di donne e uomini, non è l’unica risorsa tecnologica disponibile e nessuno è obbligato a usarla. Si conclude che l’accesso a PMA non ha alcuna base nei diritti riproduttivi né fa parte del suo contenuto, e quindi gli Stati non sono obbligati ad autorizzarli e finanziarli per garantire questi diritti.

Parole: PMA, Diritti riproduttivi, Sterilità, Salute riproduttiva, Non discriminazione.

Artículos de Investigación

Mitos y verdades de la reproducción humana asistida. Un estudio de la percepción arequipeña sobre las TERAS

Myths and truths of assisted reproductive technology (ART). A study of the perception of peruvians of this technology

Miti e verità della procreazione medica assistita. Uno studio sulla percezione arequipeña della PMA

Recepción: 23 enero 2024

Aprobación: 20 marzo 2024

Para citar este artículo:

Melgar Rimachi, Adriana. “Mitos y verdades de la reproducción humana asistida. Un estudio de la percepción arequipeña sobre las TERAS”. Prudentia Iuris, 98 (2024):

Según un último informe de la Organización Mundial de la Salud (en adelante, OMS), 1 de cada 6 personas tiene problemas de infertilidad[2]. En el 2020 en Perú se estimaba que 2 de cada 10 parejas no pueden tener hijos de forma natural[3]. Según la OMS, “la infertilidad es una enfermedad del sistema reproductivo definida por la imposibilidad de alcanzar un embarazo clínico luego de haber mantenido relaciones sexuales sin protección durante doce meses o más”[4]. Dicho de otra manera, la infertilidad es el estado de una capacidad disminuida para concebir y tener hijos[5]. Hoy en día sabemos que la infertilidad más que una enfermedad en sí misma es un síntoma de un problema médico, que por su propia definición ha durado al menos un año y que requiere tratamiento.

La imposibilidad de lograr un embarazo puede a su vez generar trastornos psicológicos importantes como ansiedad o depresión[6], lo que conlleva a una pérdida de la identidad, disminución sistemática de la autoestima y angustia permanente[7]. Dentro de las consecuencias sociales que la infertilidad puede generar están el debilitamiento de los lazos familiares y amicales, aislamiento social y menoscabo del estatus social, así como ostracismo y abuso, sobre todo, en comunidades rurales[8]. Si bien no tiene efectos físicos graves ni pone en peligro la vida, la infertilidad suele producir una reacción emocional similar a la de otras enfermedades más serias[9]. En el ámbito jurídico se han reconocido los alcances emocionales de la infertilidad para las parejas infértiles, quienes no disfrutan plenamente de su derecho a la salud debido al sufrimiento real, físico y psicológico que perciben por no poder procrear biológicamente[10].

En muchos casos las mujeres son quienes sufren más. Para ellas la infertilidad se presenta como un quiebre existencial, un obstáculo que dificulta su proyección individual y conyugal[11], y que se ve reforzado por la exigencia cultural de la fertilidad. Cuando una pareja experimenta infertilidad, es mayormente la mujer quien es vista como incompleta e irrealizada, en tanto es incapaz de aportar lo esperado al núcleo familiar[12]. Desde este ángulo, el deseo de tener hijos es principalmente un deseo social de realización[13]. En varias ocasiones, tener descendencia propia es mucho más que un imperativo biológico, es también un imperativo simbólico y social anclado en la propia definición que las personas tienen de sí mismas. Así las cosas, la infertilidad refleja, por un lado, una condición personal compleja y penosa y, por otro lado, un sufrimiento que se proyecta a la sociedad como el incumplimiento de un llamado.

Ante esta realidad, la reproducción asistida, entendida como reproducción artificial porque emplea diversas técnicas para que se produzca la fecundación a menudo de forma extracorpórea y sin acto sexual, dando paso a la gestación y al posterior nacimiento del hijo[14], se ha convertido en la salida hacia la posibilidad de tener no solo uno sino varios hijos. Esta captación de las TERAS que es transmitida por los medios y las redes sociales ha fomentado una extraordinaria sensibilización de la sociedad hacia el sufrimiento de las parejas infértiles y ha conducido a justificar el deseo de l’enfant à tout prix, el hijo a cualquier precio. En términos generales, las TERAS son un conjunto de técnicas y procedimientos que sustituyen el proceso natural de reproducción con el objetivo de conseguir el embarazo. Para ello, los profesionales médicos recurren a medicación hormonal y técnicas diversas, como la inseminación artificial (IA), la fecundación in vitro (FIV) con la posterior transferencia de embriones fecundados (FIVET), la inyección intracitoplasmática de espermatozoides (ICSI), el cultivo de embriones, entre otras[15].

Hoy en día, los servicios que estas técnicas brindan van más allá del anhelado embarazo, dado que permiten controlar las características del embrión, manipular el material genético para satisfacer el gusto de sus progenitores, traer hijos genéticamente relacionados a uno sin tener que participar en su concepción, gestación y nacimiento, clonar[16] y alumbrar bebés con ADN de tres personas[17]. Actualmente, las TERAS son usadas para que más personas y parejas sin problemas de salud reproductiva logren alcanzar la maternidad o paternidad biológica deseada. Parejas del mismo sexo recurren a estas técnicas para tener descendientes genéticamente vinculados a ellas, al igual que las mujeres que desean ser madres sin tener pareja alguna[18]. Y si estas personas no pueden hacer uso de las TERAS en su país de origen, es cada vez más frecuente que se movilicen a los denominados “paraísos reproductivos”.

Para Reguera, esta realidad avala la consideración de las TERAS por las propias mujeres como nuevas oportunidades que forman parte de su derecho a la salud reproductiva, o que en todo caso debe garantizarse como parte de una auténtica autonomía reproductiva[19]. Según Sánchez, compele a otorgar a los usuarios de las TERAS una mayor protección, lo que se traduce en unas superiores garantías a los efectos del recurso, y según Bladilo, de la Torre y Herrera, obliga desde el enfoque de los derechos humanos a que las TERAS supongan una revisión de la noción tradicional de familia en singular, para referirse a ellas en plural[20]. Turner sostiene que el legislador debe considerar que el campo de la procreación, antes restringido al ámbito exclusivamente privado de las personas, ha experimentado profundos cambios que reclaman una revisión del contenido original de los derechos reproductivos[21].

Para nosotros, en cambio, el que los procedimientos con TERAS estén actualmente en pleno apogeo y gozando en general de amplia aceptación social, no soslaya que tengan pendiente un importante cuestionamiento en el aspecto de su justificación en el derecho a la salud y autonomía reproductivas; especialmente si dicha justificación conlleva el reconocimiento y la protección de una capacidad de autodeterminación que se impone sobre cualquier otro tipo de consideraciones, como la protección del débil, el bien común, la salud o la integridad de los intervinientes en estas técnicas, el valor de la vida o los intereses de los menores. La omisión de este cuestionamiento ha llevado a que se mantengan una serie de suposiciones sobre las TERAS. Este trabajo se limitará a tratar algunas de ellas en el marco de la infertilidad, sin perjuicio de que algunos argumentos puedan aplicarse a cualquiera de los usos de estas técnicas.

Entre marzo y abril del 2023 se encuestó a 250 varones y 250 mujeres entre 18 y 50 años, residentes en la ciudad de Arequipa-Perú. El objetivo de la encuesta era conocer lo que los participantes saben sobre infertilidad, TERAS, salud y autonomía reproductivas, y su actitud frente a estas. Se aplicaron los siguientes rangos etarios: 160 personas entre 18 y 28 años, 180 personas entre 29 y 39 años y 160 personas entre 40 y 50 años. A continuación, compartiremos los resultados de la encuesta para evidenciar la persistencia de algunas falsas creencias sobre las TERAS. También identificaremos y explicaremos algunas verdades sobre estas técnicas.

Algunos autores consideran que estas técnicas se desarrollaron originalmente como terapias de esterilidad para conseguir la fertilidad de la pareja humana. Como indica Turner, “una actividad terapéutica consiste en un medio que tiende a reparar el funcionamiento de un órgano, con una intervención reparativa o sustitutiva, y para el beneficio del individuo sobre el que se interviene”[22]. Las TERAS no remedian la enfermedad base que produce la infertilidad ni reparan el funcionamiento de órgano alguno. Estos procedimientos, por tanto, no ostentan las características de una intervención restaurativa o terapéutica, aun cuando a veces permitan el embarazo y posterior nacimiento del hijo. Cuanto más tienen la posibilidad de “proveer un hijo” por medio del cuerpo enfermo de la madre si es ella quien no puede concebir naturalmente.

Las TERAS no son terapias que tengan alguna incidencia en la salud reproductiva, por lo que permitir o tolerar su uso no tiene fundamento en la protección de este derecho. Por un lado, tenemos que la atención de la salud reproductiva se define como “el conjunto de métodos, técnicas y servicios que contribuyen a la salud y al bienestar reproductivos al evitar y resolver los problemas relacionados con la salud reproductiva”[23]. Por otro lado, en la Observación General No. 22 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC, en adelante), se enfatizó que una atención integral de la salud reproductiva abarca cuatro elementos interrelacionados y esenciales: disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad. Los dos últimos implican que los servicios y métodos aplicados sean adecuados para los objetivos que la atención de la salud reproductiva persigue y de buena calidad[24]. Como las TERAS no resuelven problemas de salud reproductiva y no hay investigaciones que demuestren que estas técnicas sortean o previenen dichos problemas, no son procedimientos aceptables y de calidad que sirvan a los propósitos de la atención de la salud reproductiva y que, por lo tanto, contribuyan al derecho de todos al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.

Paradójicamente, la salud reproductiva, entendida como el estado general de bienestar físico, mental y social, y no de mera ausencia de enfermedades o dolencias, en todo lo que corresponde al sistema reproductivo: sus funciones y procesos[25], podría verse menoscabada por el uso de las TERAS porque estas técnicas, que se aplican principalmente en el cuerpo de la mujer, conllevan altos riesgos o efectos indeseados para su vida e integridad personal. Dentro de estos riesgos están los derivados de la hormonación para la estimulación ovárica, que se utiliza en todos los procedimientos de reproducción asistida[26], que como efecto secundario indeseado provocan en las mujeres el síndrome de hiperestimulación ovárica (SHO). Si bien este síndrome constituye una complicación menos frecuente, es potencialmente grave dado que la mujer precisa hospitalización y en ocasiones se hace necesario someterla a diálisis o a una intervención quirúrgica por hemorragias intraperitoneales o una torsión y ruptura ovárica[27]. Además, la estimulación ovárica puede ocasionar la aparición de quistes que a su vez causen esterilidad irreversible[28].

En el caso de la FIVET, a medida que el procedimiento avanza los riesgos aumentan. Si se consigue la ovulación, se extraen los óvulos producidos y entonces los ovarios expulsan líquidos corporales al abdomen que pueden provocar fallos renales o trombosis, debido a que los vasos sanguíneos pierden sangre. La recuperación de los ovocitos mediante laparoscopia también puede ocasionar adherencias en los ovarios que a su vez pueden obstruir las trompas. La punción guiada ecográficamente, otra técnica para extraer óvulos maduros, puede provocar lesiones en la vejiga y en la uretra, seguidas de hemorragias que hacen necesarias las transfusiones de sangre. Se sabe que en esta fase algunas mujeres fallecieron[29].

Si obtenido el embrión (o embriones) y producida su transferencia este consigue implantarse en el útero materno y se inicia un embarazo, aparece el riesgo de abortos que son de dos a tres veces más frecuentes que en los embarazos normales, de embarazos extrauterinos que son de dos a cinco veces más habituales y de embarazos múltiples, lo que pone en riesgo la viabilidad de todos los embriones y la salud de la propia madre. Esto lleva a que el médico en ocasiones sugiera la realización de una reducción embrionaria, es decir, un aborto “terapéutico”. Si la mujer o pareja no acepta el aborto y el embarazo múltiple continúa su curso, los fetos pueden ser no viables al nacer[30]. A la carga física de haber sometido el propio cuerpo a la reproducción asistida se sumará en esos casos la carga emocional de perder no solo a uno sino a varios hijos. Si la mujer o pareja persiste no tiene otra opción más que repetir todo el ciclo de nuevo, a menos que en el ciclo fallido se hayan congelado otros embriones. En este caso, el ciclo se acorta descongelando los embriones y repitiendo solo la etapa de la transferencia de los embriones al cuerpo de la mujer, con los riesgos antes mencionados.

Las complicaciones de la reproducción asistida también pueden afectar a las donantes de gametos (ovocitos), que antes de la hormonación e intervención quirúrgica tienen que firmar un documento en el que asumen legalmente estos riesgos. Los peligros a los que se enfrentan son desproporcionados respecto al resultado “beneficioso” que muchas veces se obtiene. De las donantes se extraen muchos óvulos y se han dado casos excepcionales en los que una sola donante sometida solo a un ciclo de hormonación ha producido hasta un centenar de óvulos, con el inconveniente de que muchos son inservibles para cultivar embriones, siendo muy probable que esa donante haya sufrido el SHO con todo lo que ello implica[31]. Desde hace un tiempo se estudia el impacto que la estimulación ovárica y la donación tienen en la salud de las donantes a largo plazo. Algunos apuntan a problemas en la maternidad futura de las donantes, y existe la posibilidad de una menopausia precoz y la predisposición a los quistes y el cáncer de ovarios[32].

En el caso de las receptoras de ovocitos se le añade el duelo genético por la toma de conciencia de que el hijo no llevará su material genético sino el de la donante y de que no pueden ser madres sin ayuda externa. El duelo de no ser la madre genética se hace en el proceso, pero puede volver en momentos concretos del embarazo, del posparto y de la misma crianza[33]. Las TERAS someten a la pareja a una presión que puede ser contraproducente para la posterior crianza. El daño que las TERAS pueden provocar se extiende a la futura descendencia. El examen genético al que se someten las donantes de gametos ha demostrado ser inefectivo en ocasiones. Bacardit indica que el Comité de Bioética de España recogió un caso de transmisión de la enfermedad de Huntington de una mujer que había donado siete veces en diferentes clínicas. Esta enfermedad es hereditaria, incurable y degenerativa, y empieza a manifestarse cuando el individuo llega a la mediana edad. Como advierte la misma autora, siete adultos fruto de ovodonación notarán los primeros síntomas sin que las clínicas de TERAS se vean afectadas por ello[34].

Como vemos, la reproducción asistida suele ser un proceso largo e implica pruebas de ensayo y error con el cuerpo de la mujer donante y receptora. Esto supone el sometimiento de la mujer a graves padecimientos físicos y mentales que generan una afectación a su integridad personal, la misma que se encuentra protegida en diversos instrumentos internacionales, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos[35], la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes[36], y regionales, como la Convención Americana de Derechos Humanos (en adelante, CADH)[37] y la Convención Belém do Pará[38]. Este derecho incluye la prohibición absoluta de ser sometida a torturas y a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes que, su vez, incluye el derecho a estar libre de violencia por sus condiciones biológicas. Las TERAS eluden esta prohibición, dado que le exigen a la mujer (en tanto que no hay nadie más que pueda hacerlo) que se someta a una nueva forma de violencia que afecta a su intimidad, transforman su cuerpo en un lugar de intervención pública[39] y la someten a un proceso público de victimización psicológica[40], no solo para asegurar descendencia sino también para el perfeccionamiento de las propias técnicas reproductoras.

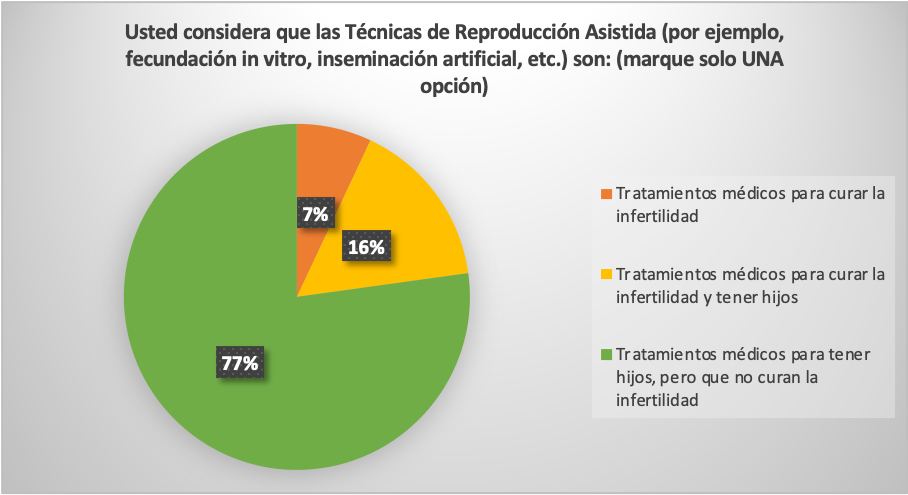

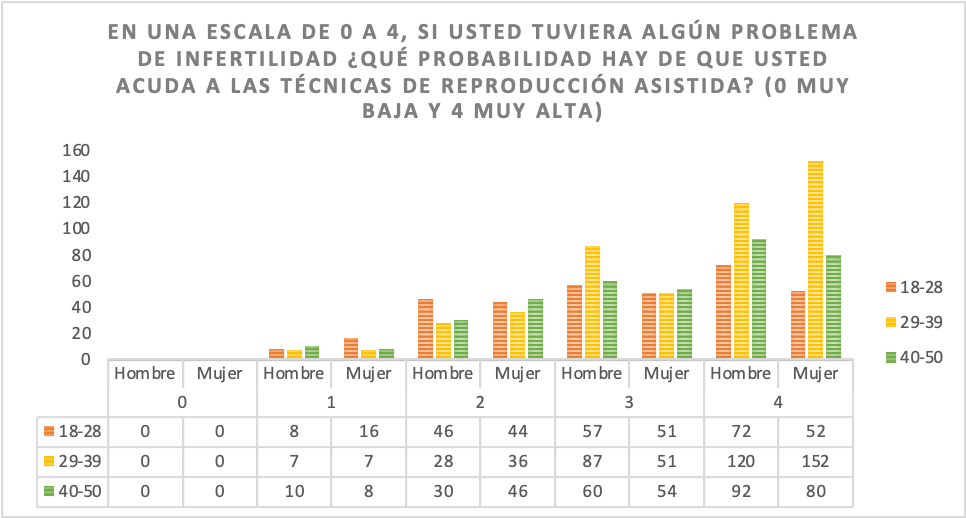

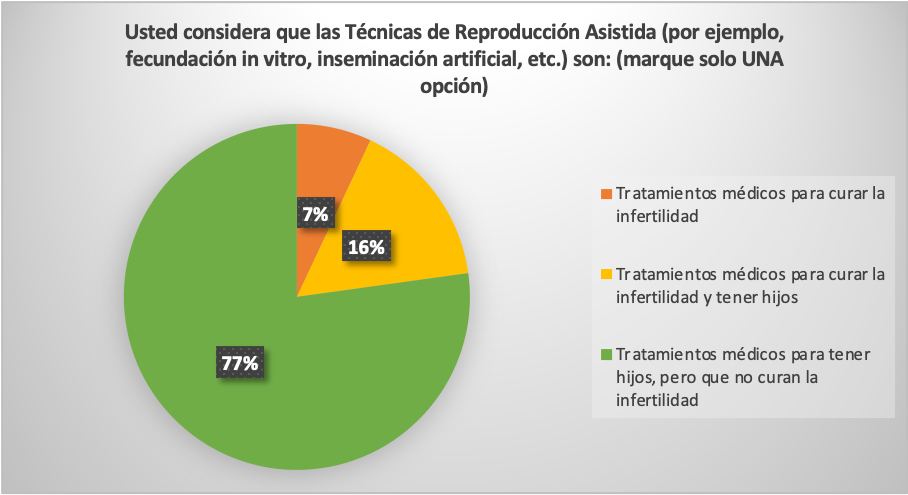

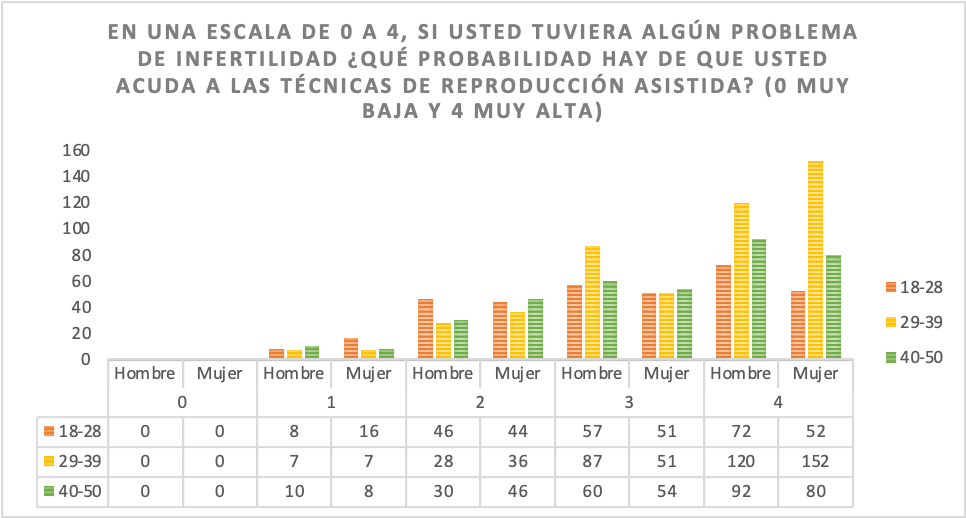

De la encuesta realizada, el 77 % de los participantes considera que las TERAS son procedimientos médicos para tener hijos pero que no curan la infertilidad, mientras que un 16 % piensa que las TERAS son procedimientos médicos para curar la infertilidad y tener hijos (gráfica 1). Sorprendentemente, si bien la mayoría de los participantes sabe que las TERAS no son tratamientos médicos para la infertilidad, es muy altamente probable que acudan a dichas técnicas si tuvieran algún problema de infertilidad (sobre todo en el caso de las mujeres de 29 a 39 años), no para curarse sino para tener hijos (gráfica 2). Esto nos permite suponer que los participantes entienden la salud reproductiva únicamente como la posibilidad de tener hijos y asocian a las TERAS con ese mismo resultado. Por ende, para la mayoría de los participantes las TERAS y la salud reproductiva tendrían una relación de medio y fin. Un entendimiento del fin que, a nuestro criterio, evidencia una aproximación reduccionista del bien humano que protege el derecho a la salud reproductiva y que, entonces, hace cuestionable la idoneidad y necesidad del medio, como lo veremos más adelante.

Gráfica 1

Gráfica 2

Estas cifras también podrían indicar que las personas que acudirían a las TERAS para tener hijos desconocen los riesgos y efectos indeseados de la reproducción asistida. En conclusión, si bien en Arequipa ya no se cree erróneamente que las TERAS son tratamientos para la infertilidad, habría indicios de que las personas aún desconocen los daños potenciales que estos procedimientos conllevan, porque si los conociesen probablemente menos personas estarían dispuestas a usar las TERAS. O, tal vez, también en Arequipa más personas están dispuestas a obtener un hijo a cualquier precio.

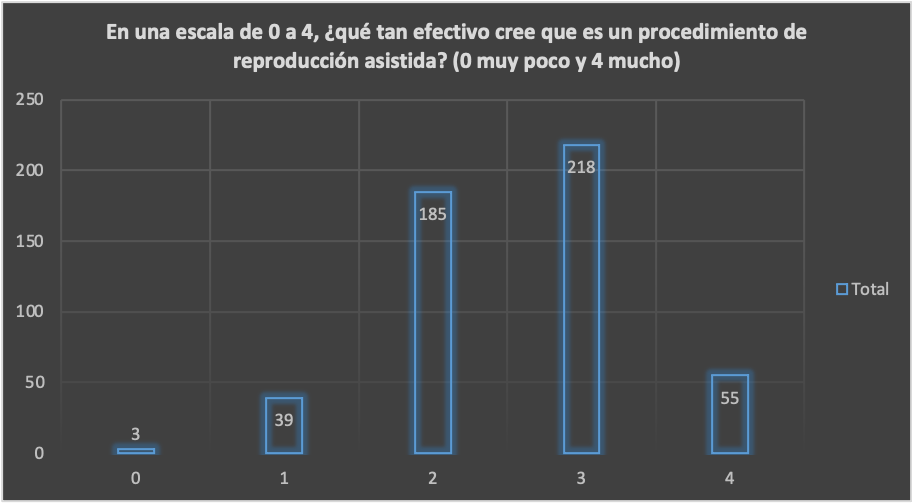

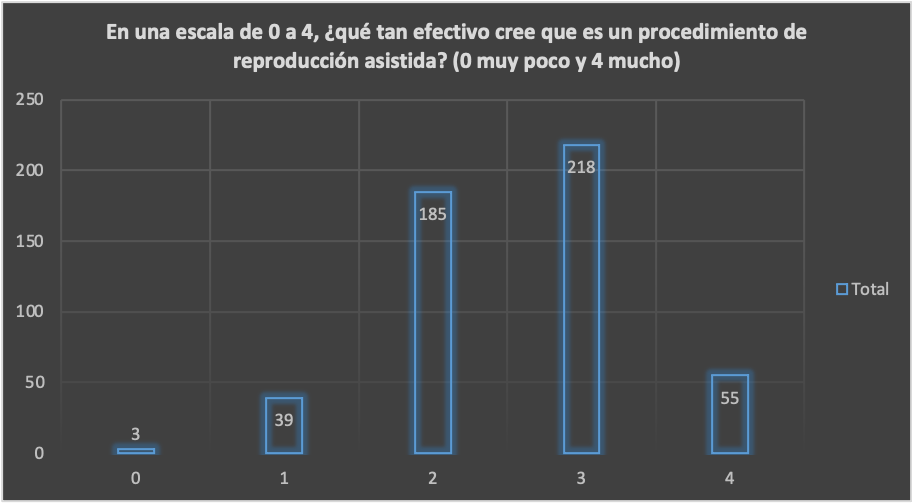

De la encuesta realizada a 500 personas, vemos que 218 participantes consideran que las TERAS son altamente efectivas, mientras 185 piensan que son efectivas (gráfica 3). Esto es consistente con lo que se difunde de estas técnicas.

Gráfica 3

En España, muchas clínicas de reproducción asistida han publicado en sus sitios web o redes sociales eslóganes como “Tu bebé recién nacido o te devolvemos tu dinero”, “Embarazo garantizado. Plan Óptima. Si no consigues el embarazo, el tratamiento es gratuito”, entre otros. Incluso el diario El País publicó en el 2016 un artículo titulado “Vacaciones en España. Y con embarazo incluido”, haciendo alusión a la gran cantidad de turistas que empezaban a visitar el país en busca del ansiado embarazo[41]. En España, como en Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Tailandia o la India, ha aumentado considerablemente la oferta privada de servicios de reproducción asistida.

Ya en el 2019, el volumen de ingresos de estas clínicas españolas alcanzó los 632 millones de euros, el 86 % facturado por clínicas y centros privados, según datos del Observatorio Sectorial DBK de Informa. Uno de cada diez niños que nace en España es fruto de estas técnicas, según el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social[42]. El negocio de las TERAS es global, y se espera que en el 2026 la facturación alcance algo más de 25.000 millones de euros a nivel mundial, según Allied Market Research[43]. España es uno de los países líderes tanto en negocio como en ciclos, es decir, intentos de embarazo asistido: 152.236 en 2020, de los que 127.420 fueron de FIV y 24.816 de IA[44].

Siendo España uno de los países líderes en el negocio de las TERAS, sus cifras también son un referente de la tasa de efectividad de dichos procedimientos. Las tasas de éxito de la reproducción asistida no son demasiado alentadoras, así lo indica el último informe de la Sociedad Española de Fertilidad (SEF) del 2020. En realidad, una tasa por encima del 50 % es rarísima. Tenemos que de 37.782 ciclos iniciados (de FIV clásica, ICSI o mixta con oocitos frescos propios) se realizaron únicamente 15.748 transferencias de 22.075 embriones y solo nacieron vivos 4.321 bebés. Es decir, la tasa de partos por transferencia solo alcanzó el 25,2 %. Además, el porcentaje de partos por transferencia de mujeres entre 35 y 39 años alcanzó el 25,4 % y de menores de 35 años el 34,6 %. Los centros suelen atribuir estos valores a factores como la técnica utilizada y, sobre todo, las circunstancias de la pareja, la edad de la madre o su peso corporal. Así, por ejemplo, en la FIV clásica la tasa de partos por transferencia roza apenas el 4 % de éxito para quienes superan los 40 años. Ello demuestra que en muchos casos se vendieron promesas imposibles de cumplir, el proceso es dificultoso y la efectividad es baja. Además, pese a que en las criotransferencias de embriones criopreservados procedentes de oocitos frescos propios y de donantes las tasas de partos aumentan ligeramente, no hay que omitir que esto se ha logrado a costa de consecuencias gravosas para las donantes y receptoras sobre las cuales el informe de la SEF no se pronuncia.

En el caso de Latinoamérica, la Red Latinoamericana de Reproducción Asistida (REDLARA) ha informado que un total de 188 centros en 16 países reportaron 87.732 ciclos iniciados durante el 2020, lo que resultó en 12.778 partos y 14.405 nacidos vivos. Sin embargo, debido al cierre de centros asociado a la pandemia de COVID-19 hubo una caída de 8 centros y 19.188 ciclos de TERAS, lo que resultó en el nacimiento de 8441 bebés menos. Brasil sigue siendo el mayor contribuyente con el 46 % de todos los ciclos iniciados, seguido de México y Argentina con el 17 % y el 16,8 % de los ciclos, respectivamente[45].

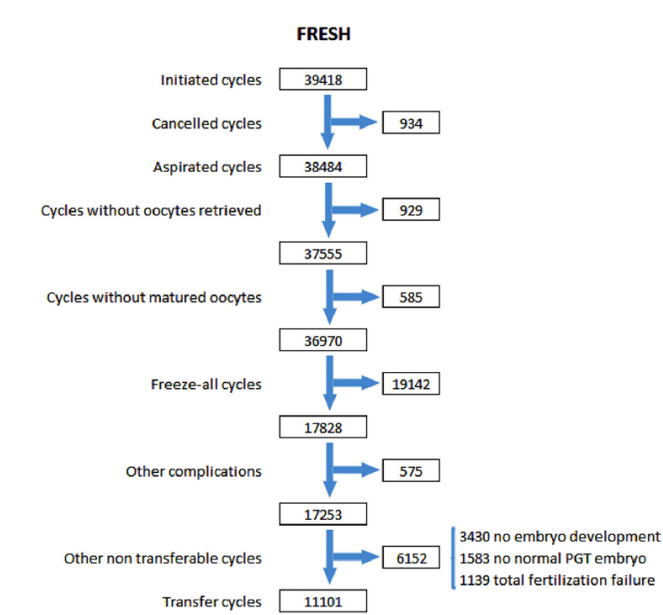

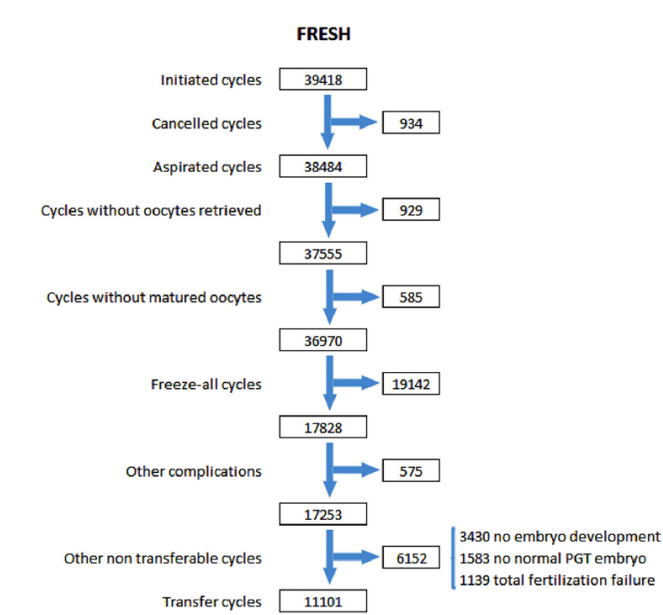

Además, ciclos de FIV y de ICSI con ovocitos frescos propios siguen predominando con un 45 % de los ciclos iniciados, seguidos por un 25,8 % de transferencia de embriones congelados (FET) y un 15,3 % de donación de ovocitos. Para dar cuenta de las tasas de éxito, el informe se basa en tres momentos: ciclos iniciados, aspirados y de transferencia, y señala diversas incidencias que se dan durante el proceso. Así tenemos que, según la gráfica compartida en el informe:

En el caso de ciclos nuevos de FIV e ICSI, en el 2020 se registraron 39.418 ciclos iniciados, de los cuales 36.970 fueron ciclos en los que se logró recolectar ovocitos maduros. Luego se congelaron ovocitos, embriones o ambos en 19.142 ciclos, quedando 17.253 ciclos con embriones para transferencia. Sin embargo, en esta etapa se pierden embriones en 6152 ciclos debido a causas que se dividen en tres categorías que no son claramente detalladas: por falta de desarrollo embrionario, por un diagnóstico preimplantacional anormal y por fracaso total de la fertilización. Esto lleva a que de 39.418 ciclos iniciados solo se realicen transferencias de al menos un embrión en 11.101 ciclos, sin que se sepa el número real de embriones transferidos por ciclo. Con los datos brindados podemos concluir que solo se transfirieron embriones en el 28,16 % de los ciclos de FIV iniciados desde cero, sin que tengamos certeza del número de nacidos vivos. Además, si tomamos en cuenta las complicaciones que suelen presentarse después de la transferencia, podríamos intuir que la tasa de nacimientos muy probablemente haya sido inferior al 28 % de los ciclos en los que se transfirió por lo menos un embrión. Finalmente, si volvemos a los datos iniciales, tenemos que de 87.732 ciclos de diversas TERAS iniciados durante 2020, solo nacieron 5964 bebés; es decir, si consideramos que en cada ciclo se transfirió por lo menos un embrión tenemos que del 100 % de ciclos la tasa de éxito alcanzó solo el 6.8 %.

Es relevante aclarar este tema porque estamos ante una industria donde la demanda no conoce límites porque lo que se quiere: el hijo biológico, es “algo” irremplazable. Esto llevará a muchas parejas a pagar lo que sea necesario porque para la mayoría de estos potenciales padres el “precio” de un hijo es inestimable[46]. Y como industria, las TERAS lucran a partir de un “producto” cuya existencia no pueden de ningún modo prever ni garantizar, siendo un negocio en el que además hay muy pocos incentivos para interrumpir los tratamientos, y algunos como el referido a su ineficacia no son suficientemente difundidos.

Además, la falla de las TERAS es frecuentemente atribuida a la edad de las mujeres, siendo esta el valor determinante o único al que las tasas de éxito de estas técnicas se asocian mayormente. Sin embargo, la industria de las TERAS no toma en cuenta otros factores cruciales, como la edad de los varones. Como lo plantea Sanoja, “un hombre sano produce espermatozoides toda su vida. Pero eso no significa que no haya un reloj biológico que no le afecte. Lo hay, y a partir de la década de los 40 los espermatozoides van perdiendo potencia de forma progresiva. Es lo que se llama como subfertilidad, es decir, que su movilidad y calidad son peores”[47]. Entonces, no se trata únicamente de que las TERAS no funcionan, sino que no lo hacen muy a menudo y a esta industria tampoco parece importarle los motivos.

La salud reproductiva constituye una expresión de la salud que tiene particulares implicancias para las mujeres debido a que estas poseen un sistema reproductivo complejo y vulnerable a disfunciones o enfermedades, incluso antes de comenzar a funcionar y después de que deja de hacerlo. Asimismo, si bien las mujeres están expuestas a las mismas enfermedades que pueden afectar a los hombres, sus patrones de enfermedad difieren con frecuencia de los de los hombres debido a su constitución genética, a su condición hormonal y a sus comportamientos y estilos de vida derivados de su rol en la sociedad[48].

No obstante, la salud reproductiva es un componente importante de la salud tanto para las mujeres como para los varones, y como tal es un derecho que pertenece a todos sin ninguna distinción de por medio. Es más, el nivel de salud reproductiva de los hombres y su conducta también afectan la salud reproductiva de las mujeres, de ahí que en muchas ocasiones las parejas compartan la responsabilidad por la infertilidad, tal como lo demuestran diversos estudios de la OMS. Los varones poseen sus propias características sexuales y reproductivas, y tienen necesidades de salud reproductiva inherentes a su diversidad que incluyen la prevención y el manejo de la infertilidad y la regulación de la fecundidad. Sin embargo, la reproducción asistida se enfoca principalmente en el cuerpo de la mujer que quiere tener un hijo, inclusive si es el varón que integra la relación quien tiene los impedimentos físicos para asegurar la prole[49]. Es decir, las TERAS no pueden ocuparse de casos de infertilidad masculina, ayudarle al varón a prevenir dicha infertilidad ni a regular su fecundidad. Se sabe, por ejemplo, que la edad del varón en el momento de la concepción afecta a la salud del hijo. Cada año que pasa aumentan las posibilidades de que se produzcan mutaciones en su esperma que se relacionan con cuestiones como el autismo o la esquizofrenia. Sin embargo, en las TERAS poco a nada parece importar estos hechos[50].

Por otro lado, si bien en muchos casos la pareja comparte la responsabilidad por la infertilidad, es verdad que, por razones biológicas y sociales, la carga de la infertilidad no se comparte de manera equitativa[51]. Y en ese sentido, como las TERAS se aplican mayormente en la mujer estas técnicas contribuyen a reforzar dicha inequidad. Hoy en día, en muchas sociedades la carga psicológica y social de la infertilidad es mucho más sufrible para las mujeres, en algunos casos debido al rol y el estatus que estas tienen. A las mujeres se les asocia con la fecundidad y la imposibilidad de tener hijos puede ser vista en ocasiones como una desgracia social. Ante esta situación, las TERAS por su enfoque y modos de aplicación solo intensifican dicho peso social y psicológico en la mujer, provocando que su sufrimiento sea muy penoso, especialmente cuando los procedimientos de reproducción asistida fracasan.

En ese sentido, en el contexto de la infertilidad, las TERAS son exclusivas para las mujeres y excluyentes para los varones[52]. Por lo tanto, las normas y políticas públicas de salud que favorecen y priorizan el uso de las TERAS contradicen el derecho a la igualdad y no discriminación que en este contexto significa que toda persona tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental en todo lo concerniente a la reproducción, y omiten la obligación de los Estados de adoptar todas las medidas apropiadas para asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso universal a los servicios de atención médica relacionados con la salud reproductiva[53]. Las TERAS, en realidad, sirven al comercio de la reproducción que excluye a los varones del modelo de corresponsabilidad al que se supone aspiraban (aunque contradictoriamente) los derechos reproductivos desde sus orígenes, cuando se señaló que “El objetivo es promover la igualdad de los sexos en todas las esferas de la vida, incluida la vida familiar y comunitaria, y alentar a los hombres a que se responsabilicen de su comportamiento sexual y reproductivo y a que asuman su función social y familiar”[54].

Algunos podrían decir que los defectos atribuidos a las TERAS son propios también de la mayoría de los programas estatales de salud sexual y reproductiva que prestan escasa atención a la salud de los hombres y se centran en las mujeres. Sin embargo, aunque esto fuera verdad, no cambia el hecho de que las TERAS llevan a los hombres a construir nuevos modos de ocultar sus necesidades y problemas de salud reproductiva[55] influidos por la masculinidad hegemónica, lo cual afecta su cuidado y el cuidado de otros. Esto es especialmente visible en el caso de mujeres receptoras de embriones logrados con óvulos donados y semen de la pareja masculina que atraviesan un proceso de duelo genético, el de concebir hijos sin su ADN, por el que el varón no pasa.

Si el surgimiento de los derechos reproductivos tenía como objetivo derribar ciertas estructuras, prácticas y formas de ser hombres en las cuales estos adquieren y retienen un poder sobre las mujeres, el permitir el acceso y financiamiento con fondos públicos de las TERAS solo afianza ese modelo patriarcal. Ello porque estas técnicas refuerzan el mensaje de que son los cuerpos femeninos los que deben ser intervenidos inclusive si la infertilidad tiene su origen en el cuerpo del varón o la edad de este podría afectar a la futura descendencia. A través de la aplicación exclusiva y excluyente de las TERAS se siguen reproduciendo los estereotipos viriles según los cuales los varones solo tienen el rol o la función de proveedor y acompañante[56]. Lo que al mismo tiempo dificulta la realización de su derecho a la salud reproductiva y los expone a una situación de vulnerabilidad a expensas de un procedimiento muy costoso, porque en el transcurso de los procedimientos menos hombres están dispuestos a informar sobre posibles afecciones físicas o mentales relacionadas a su sistema reproductor y menos hombres reciben información sobre cómo afrontar dichas afecciones, orientaciones sobre el autocuidado y la valoración del cuerpo.

En el artículo 15.b del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se reconoce el derecho de toda persona a gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones. El mismo derecho se encuentra contemplado en diversos instrumentos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (en adelante, SIDH), tales como el artículo XIII de la Declaración Americana y el artículo 14.1 b) del Protocolo de San Salvador.

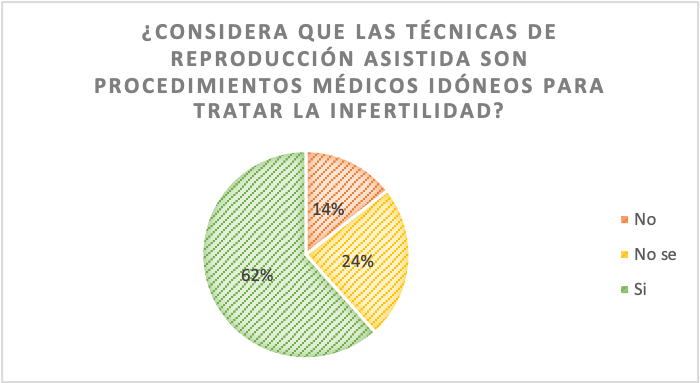

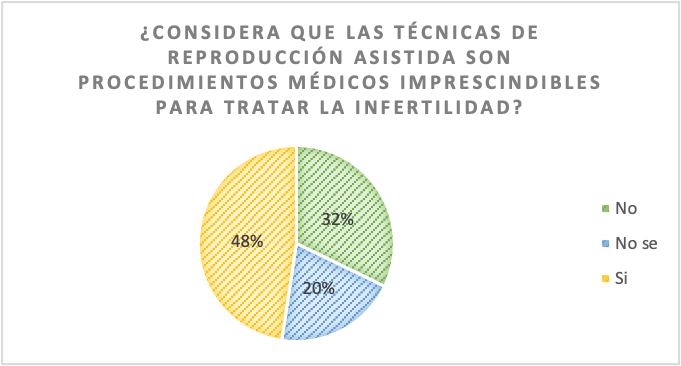

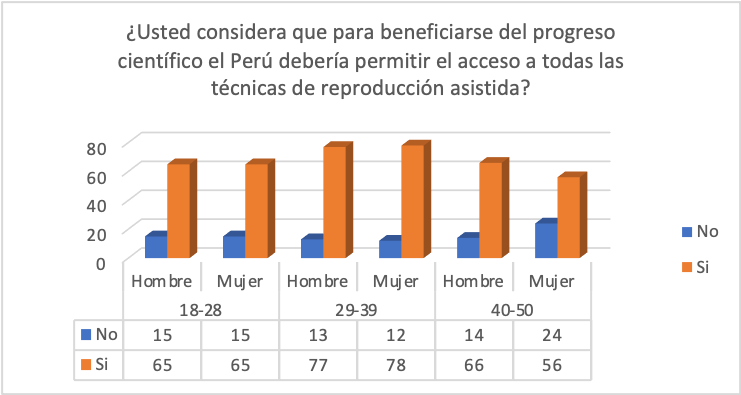

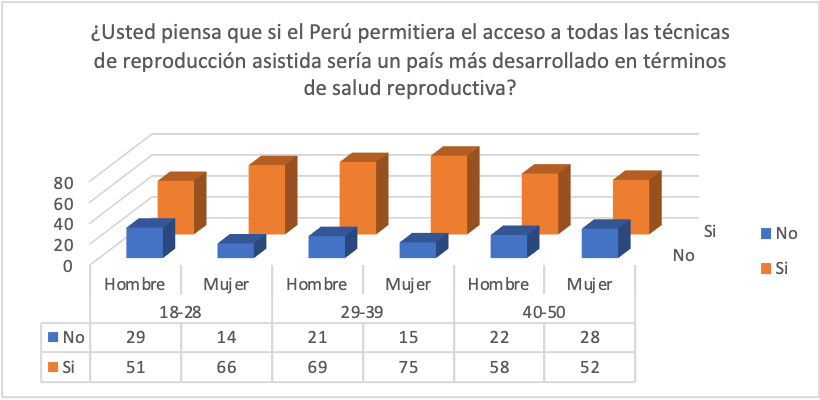

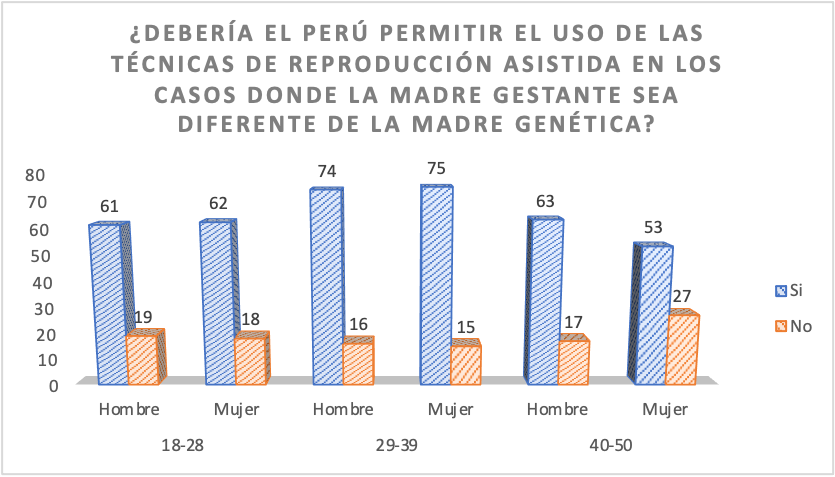

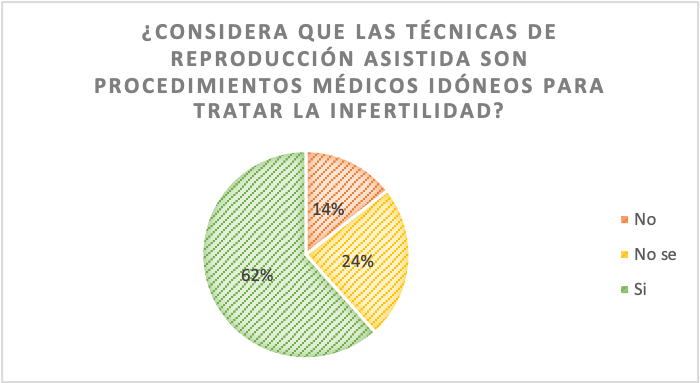

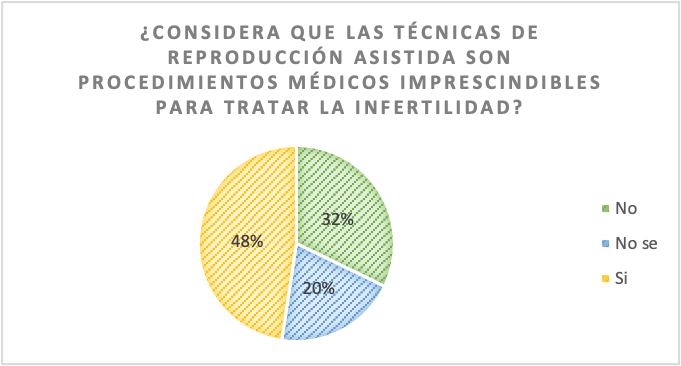

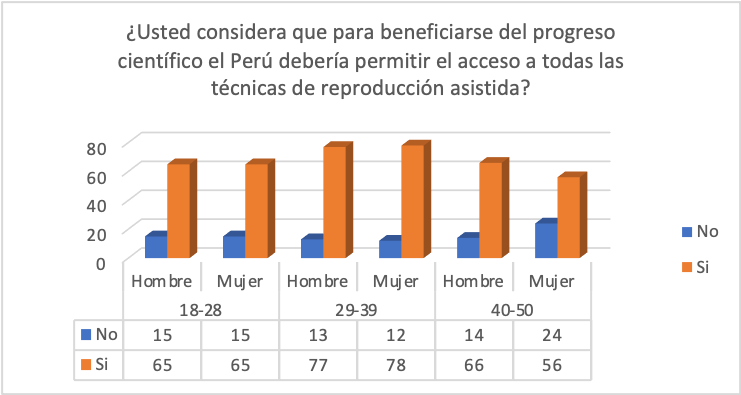

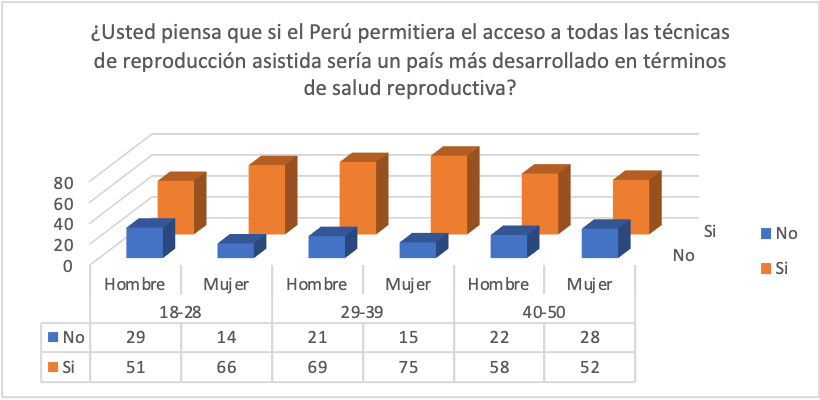

El 62 % de los participantes de la encuesta piensa que las TERAS son tratamientos idóneos para hacer frente a la infertilidad (gráfica 4). Mientras que un 48 % piensa que son procedimientos imprescindibles (gráfica 5). Asimismo, 407 de los 500 encuestados piensan que para beneficiarse del progreso científico el Perú debería permitir el acceso a todas las TERAS (gráfica 6) y 371 piensan que si el Perú permitiera el acceso a todas las TERAS sería un país más desarrollado en términos de salud reproductiva (gráfica 7).

Gráfica 4

Gráfica 5

Gráfica 6

Gráfica 7

Estos resultados evidencian la vigencia de una creencia popular según la cual la admisión de las TERAS forma parte del derecho a gozar de los beneficios del avance científico, la misma que se ha visto respaldada por tribunales regionales de derechos humanos. La Corte IDH ha declarado que las personas que sufran infertilidad deberían poder acceder a procedimientos de reproducción asistida en vista a que “Del derecho de acceso al más alto y efectivo progreso científico para el ejercicio de la autonomía reproductiva y la posibilidad de formar una familia se deriva el derecho a acceder a los mejores servicios de salud en técnicas de asistencia reproductiva [...]”[57].

La Corte IDH planteó aquello bajo la presunción de que técnicas como “la FIV es, en la mayoría de los casos, la técnica a la que recurren las personas o parejas después de haber intentado otros tratamientos para enfrentar la infertilidad […] o, en otras circunstancias, es la única opción con la que cuenta la persona para poder tener hijos biológicos”[58]. A partir de esta suposición que no tiene respaldo suficiente en la realidad social y científica, la Corte IDH deja entrever que las TERAS son el único o mejor recurso tecnológico disponible para “tratar” la infertilidad. Sin embargo, como dijimos antes, las TERAS no son procedimientos idóneos para garantizar la salud reproductiva porque no son tratamientos que prevengan o curen la infertilidad femenina y masculina. Por el contrario, las TERAS pueden dejar graves secuelas físicas y emocionales tanto en las parejas que no logran el hijo como en las que sí lo logran, siendo más graves en el caso de las parejas que no lo consiguen, que son muchas más que las que sí lo hacen.

El gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones en ningún caso puede suponer la afectación de la dignidad de la persona humana ni de sus derechos humanos. Es decir, este derecho cultural encuentra su límite en la existencia de ciertos bienes básicos y fundamentales como la vida, la salud y la integridad personal respecto de los cuales los Estados mantienen la obligación de proteger. Que el acceso a las TERAS se plantee como un derecho que se desprende de otro contradice la manera como entiende la Asamblea General de la ONU que debe utilizarse el progreso científico y tecnológico, esto es “[l]os Estados deben adoptar las medidas necesarias para que la utilización de los logros de la ciencia y la tecnología contribuya a la realización más plena posible de los derechos humanos y las libertades fundamentales sin discriminación alguna por motivos de raza, sexo, idioma o creencias religiosas”[59]. La utilización de las TERAS además de ser discriminatoria supone una vulneración directa de los derechos de los intervinientes y, por ende, debería entenderse como un uso inapropiado e inaceptable de la tecnología, que está fuera del alcance del derecho a beneficiarse del avance científico. Además, a partir del principio precautorio que toma en cuenta la duda respecto a los posibles efectos indeseados de las TERAS, los Estados podrían prohibir o limitar severamente su uso.

Por consiguiente, el rechazar las TERAS no significa rechazar los avances tecnológicos modernos o no disfrutar el derecho a beneficiarse del progreso científico en el campo de la reproducción porque las TERAS no son el único ni el mejor medio disponible para superar problemas de infertilidad. No existe una privación de derechos reproductivos ni de otro tipo cuando no se opta por la reproducción asistida y cuando esta está prohibida.

Que popularmente –y hasta en cierta jurisprudencia– se crea que las TERAS son recursos idóneos e imprescindibles ante la infertilidad da cuenta de la falta de capacitación de profesionales médicos en algunos casos y de la falsedad de la información que estos proveen en otros[60], y podría derivarse del hecho de que las clínicas de reproducción asistida no brindan a los usuarios información clara y suficiente sobre los riesgos y efectos indeseados de estas técnicas, o incluso haciéndolo, dado su modelo exclusivo, solo canalizan y refuerzan la presión social, cultural e incluso familiar sobre las mujeres haciéndoles creer que deben ser individuos colaboradores de la ciencia. Esto hace que las TERAS aparezcan ante la mujer y la pareja como el único o mejor recurso tecnológico disponible y muestra que en ocasiones las personas no brindan un consentimiento verdaderamente libre ni ejercen una verdadera autonomía reproductiva, porque no están adecuada y suficientemente informadas sobre la materia o a su parecer no les queda otra opción.

De hecho, según lo recopilado por Bacardit, “es muy frecuente que las receptoras y donantes sepan poco sobre los tratamientos a los que se someten, y mucho del conocimiento sobre estas cuestiones lo obtienen a base de ciclos fallidos y visitas a otros especialistas”[61]. Además, las TERAS suponen una fuerte dependencia del seguimiento del ciclo, y las mujeres que quieren ser madres pueden perder el control de las decisiones sobre su propio cuerpo[62]. Cuando a las mujeres no se les informa sobre los potenciales daños de las TERAS y se les hace pensar, por ignorancia o no del personal médico que las atiende, que estas técnicas son recursos idóneos e imprescindibles, se está vulnerando su derecho a recibir toda la información necesaria para tomar decisiones en el ámbito reproductivo y disponer de los medios para ello, y a adoptar dichas decisiones sin sufrir discriminación, coacciones o violencia. Según la Declaración sobre la Violencia contra las Mujeres, Niñas y Adolescentes y sus Derechos Sexuales y Reproductivos, la violación de los derechos sexuales y reproductivos es una forma de violencia de género. En ese sentido, el promover las TERAS como el único o mejor recurso disponible ante la infertilidad constituye una violación de los derechos reproductivos de la mujer y es una forma de violencia de género.

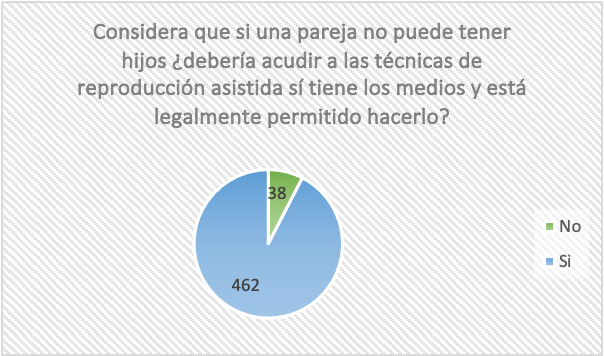

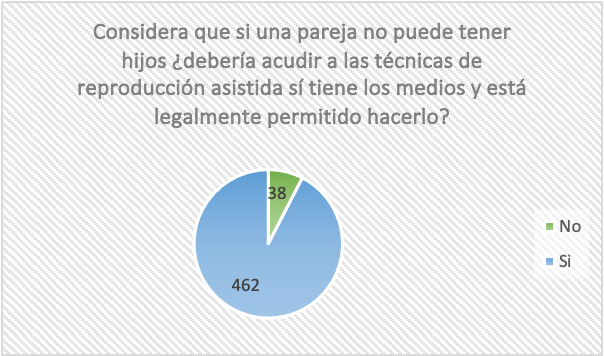

Todavía hay quienes piensan que si una persona sufre de infertilidad y desea tener hijos debe recurrir a las TERAS. En los resultados de la encuesta se aprecia que 462 de los 500 encuestados piensan que si una pareja no puede tener hijos debería acudir a las TERAS si tiene los medios y está legalmente permitido hacerlo (gráfica 8).

Gráfica 8

Debemos enfatizar que las TERAS, además de inadecuadas para las finalidades que procura la atención de la salud reproductiva, son innecesarias porque existen otros procedimientos de asistencia médica a la procreación cuya finalidad principal sí es terapéutica, es decir, estos tratamientos están orientados a tratar la causa original de la infertilidad femenina y masculina para recuperar la fertilidad natural de modo que la pareja por sí misma pueda procrear. La rama de la ciencia médica que se encarga de esos tratamientos restaurativos es la Naprotecnología. En ese sentido, nadie que quiera tener hijos y no pueda debería sentirse obligado a recurrir a las TERAS, a aceptar de manera consciente un resultado incierto (por su baja tasa de efectividad), ni a asumir las consecuencias adversas inseparables de estos métodos.

Según lo estipulado en el PIDESC, los Estados deben crear condiciones que aseguren atención y servicios médicos para todos en caso de enfermedad. El Comité DESC en su Comentario General No. 14 ha resaltado el deber de los Estados de ofrecer una amplia gama de servicios de salud reproductiva de calidad y económicos[63]. De igual manera, el Comité de la CEDAW, en su Recomendación No. 24, ha solicitado a los Estados parte que ejecuten una estrategia nacional amplia para fomentar la salud de la mujer durante todo su ciclo de vida, incluyendo el acceso universal de todas las mujeres a una plena variedad de servicios de atención de la salud reproductiva de gran calidad y asequibles[64]. En mérito a su obligación de respeto, los Estados deben abstenerse de denegar o limitar la igualdad de acceso a los servicios de salud preventiva, curativa y paliativa a todas las personas. Los Estados incumplen estas obligaciones cuando no brindan a los particulares diversas opciones de tratamiento de la infertilidad, restringen sus posibilidades de ser padres al uso de las TERAS y, por tanto, los constriñen indirectamente a utilizar estas técnicas si desean llevar a cabo su proyecto de maternidad y paternidad biológicas.

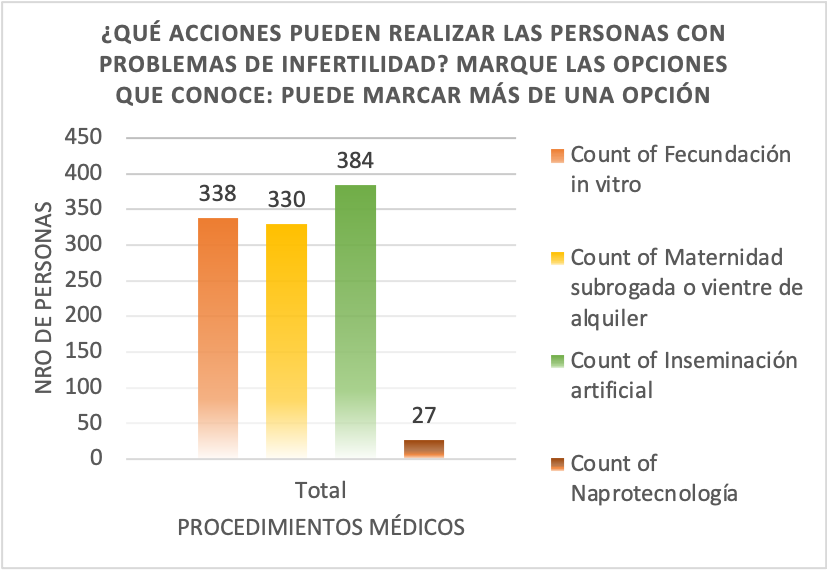

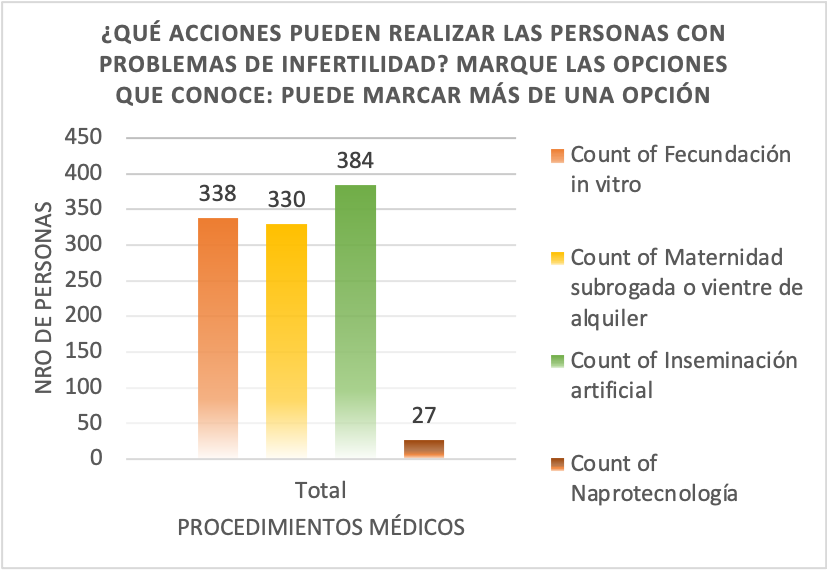

Así, tenemos que en Arequipa los tratamientos de asistencia médica a la procreación que sí son adecuados, de calidad y asequibles como la Naprotecnología siguen siendo desconocidos entre la población. De las 500 personas encuestadas solo 27 (5,4 %) conocen la Napro, mientras que 384 consideran que las personas con infertilidad pueden recurrir a la IA, 330 identifican a la maternidad subrogada como una opción y 338 reconocen a la FIV como otra alternativa (gráfica 9). Es decir, el 94,6 % no conoce otras opciones además de las TERAS para atender problemas de infertilidad, lo que nos lleva a concluir que no existe una variedad de opciones relevantes para la toma de decisiones reproductivas entre la población arequipeña.

Gráfica 9

Ante la falta de opciones resulta lógico que la mayoría de los encuestados se muestre a favor de la aprobación de diversas TERAS en el Perú (gráfica 10).

Gráfica 10

Para la Corte IDH, en países en los que las TERAS operan fuera de los servicios de salud financiados por el gobierno o están prohibidas, solo podrán acceder a estas técnicas aquellas personas que tengan recursos económicos para financiarlas o para trasladarse a otros lugares para someterse a dichas técnicas, situación que generaría una discriminación indirecta de la población desfavorecida económicamente. Según la Corte IDH, estaríamos ante un aspecto que en muchos casos se convierte en una barrera en términos de accesibilidad a los servicios de salud[65]. Este argumento descansa sobre premisas falsas que son la supuesta imbricación entre las TERAS y la salud reproductiva, y la suposición de que estas técnicas son opciones aceptables, necesarias y eficaces que ya abordamos anteriormente.

Para esta Corte, la prohibición de la FIVET en Costa Rica tuvo un impacto desproporcionado en las parejas infértiles que no contaban con los recursos económicos para practicarse la técnica reproductiva en el extranjero[66]. Sin embargo, la misma Corte considera que es admisible establecer restricciones para el ejercicio de las decisiones reproductivas cuando estas sean proporcionadas y necesarias[67]. La cuestión es si no sería necesario limitar el uso de las TERAS por los riesgos que estas implican para las personas involucradas y si dicha limitación no sería proporcionada atendiendo a que existen otros recursos tecnológicos disponibles y asequibles para las parejas infértiles. La Corte IDH no toma en cuenta esto ni justifica que prime el deseo del hijo por encima de los derechos básicos y fundamentales de los usuarios de estas técnicas, dándole una tutela absoluta a un derecho relativo mal entendido[68]. Es claro que para la Corte el fin justifica los medios, aunque estos puedan ocasionar graves daños a quienes optan por estos métodos alternativos de reproducción.

Con ello se opone a lo señalado por el TEDH, para el que los Estados están legitimados para establecer límites a ciertas prácticas, especialmente la FIV, que implica serias consideraciones éticas y morales, reconociendo que “los riesgos asociados con las técnicas de reproducción asistida deben ser tomados en serio y que es la obligación de los legisladores europeos, a nivel nacional, el evaluar estos riesgos, sopesando los intereses públicos y privados que puedan estar en juego”[69]. En consecuencia, la prohibición de las TERAS y su exclusión de los planes de salud ofrecidos por el Estado no constituyen actos de discriminación en perjuicio de las personas que no poseen los medios socioeconómicos para solventarlas ni podría generarles un efecto negativo desproporcionado.

La Corte IDH también consideró que en el caso “Artavia” se produjo una discriminación indirecta en relación con el género. Destacó que la infertilidad tiene un impacto físico y emocional diferente y mayor en las mujeres, y el no permitirles el acceso a las TERAS constituye un acto discriminatorio[70]; señalando que “estos estereotipos de género son incompatibles con el derecho internacional de los derechos humanos y se deben tomar medidas para erradicarlos”[71]. Es verdad que aún existen muchos estereotipos en torno al rol que mujeres y varones deben desempeñar en la familia y el cuidado de los hijos, por lo que deben establecerse mecanismos para combatir los mismos; pero no está claro que el acceso a las TERAS sea una medida apropiada para combatirlos. La Corte IDH no justifica esto y lo da por hecho. Además, aunque esta Corte diga que solo visibiliza dichos estereotipos para precisar el “impacto desproporcionado” de la interferencia generada por la prohibición de las TERAS, cuando señala que la prohibición de la FIV constituía discriminación contra la mujer porque “la maternidad forma parte esencial del libre desarrollo de la personalidad de las mujeres”[72], lo que hace es validar los estereotipos culturales de género que se supone pretendía rechazar.

Al contrario, el acceso libre a las TERAS y su financiación por el gobierno favorece un trato discriminatorio hacia los varones, porque se les priva de forma injustificada de una atención integral y equitativa de su salud reproductiva que atienda sus necesidades y considere sus propias características sexuales y reproductivas. Algunos podrían intentar justificar esta diferencia de trato en el ejercicio de la libre autodeterminación y consentimiento informado de los varones; sin embargo, ello no exime al Estado de su obligación de brindar servicios de salud reproductiva adecuados, aceptables, accesibles y de calidad a todas las personas, incluyendo a los varones. Por lo que, en cuanto a justicia distributiva se refiere, con el acceso libre a las TERAS y su financiamiento estatal no habría una equidad en la asignación de recursos para la atención de la salud reproductiva femenina y masculina, sin razones que justifiquen la diferenciación.

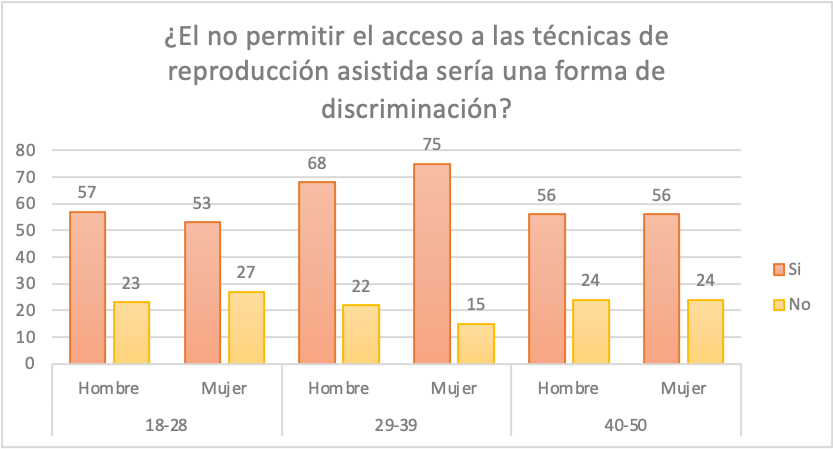

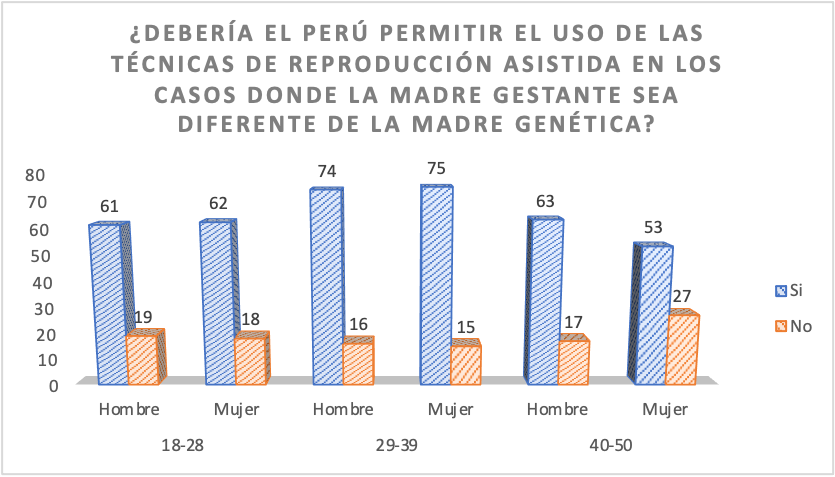

Este mito continúa muy presente entre la población arequipeña: el 73 % de los encuestados considera que el no permitir el acceso a las TERAS sería una forma de discriminación, entre ellos 184 mujeres y 181 varones (gráfica 11).

Gráfica 11

Las presunciones sobre las TERAS han contribuido a que su acceso e incluso su cobertura con fondos públicos sean entendidos erróneamente como parte de los derechos reproductivos. Sin embargo, Estados, doctrinarios y jueces no han logrado justificar la relación entre las TERAS y los derechos reproductivos, ni explicar por qué las primeras son medios necesarios y apropiados para la realización de los segundos. Esta asociación laxa oscurece el contenido y los alcances de los derechos reproductivos, lo que a su vez ocasiona que su reconocimiento y protección sigan siendo muy precarios.

Si bien este trabajo no busca plantear una explicación de los derechos reproductivos, podemos señalar que los Estados no están obligados a autorizar las TERAS, ni como parte de su deber de garantizar los derechos reproductivos[73] ni con base a algún tratado o práctica ulteriormente seguida en la aplicación de un tratado. En el SIDH, el texto de la CADH, del Protocolo de San Salvador y de los demás instrumentos regionales de derechos humanos no contiene ningún artículo ni término que establezca directa ni indirectamente una obligación de autorizar las TERAS. Si nos vamos al contexto tampoco existe evidencia alguna de que los Estados reconocieran, ya sea de manera implícita o explícita, una obligación más general de proveer hijos biológicos a parejas o personas infértiles que los deseen, como parte de otras obligaciones de derechos humanos reconocidas en la Convención y el Protocolo[74].

En relación con la práctica estatal, al 2020, diversos centros de 16 Estados parte de la CADH se encuentran registrados en REDLARA[75]. No se podría alegar que ya son 16 de los 24 Estados parte de la CADH los que permiten las TERAS porque a la fecha REDLARA no ha indicado cuántos de estos centros operan legalmente dentro de sus Estados, lo que demuestra que no existe una práctica revestida de obligatoriedad jurídica a favor de la reproducción asistida. Además, en los Estados donde la FIV o la maternidad subrogada están legalmente permitidas, se imponen una serie de restricciones y no existe evidencia de que su regulación hubiera sido adoptada en virtud de la CADH[76].

En el sistema universal ningún instrumento y comité de expertos que supervisan tratados se han referido a una obligación estatal de autorizar las TERAS. En la jurisprudencia regional los tribunales se han referido específicamente a una de estas técnicas, el TEDH ha dicho de forma clara que ningún Estado europeo está bajo la obligación de permitir la FIV ya sea parcial o totalmente[77], contemplando así la permisibilidad de una prohibición total de esta técnica bajo el Convenio Europeo de Derechos Humanos. En el derecho indicativo, pese a que el Programa de Acción de El Cairo recomienda el acceso a la FIV, también especifica que el mismo debe ser proporcionado de conformidad con directrices éticas y normas médicas apropiadas, lo cual no excluiría la prohibición de la FIV por los Estados en el ejercicio de su margen de apreciación, considerando además que tal recomendación proviene de un documento sin ningún efecto jurídico vinculante.

Debemos mencionar que como los Estados no tienen la obligación negativa de no obstaculizar y, por ende, autorizar la reproducción asistida, mucho menos tienen la obligación positiva de proveerla y subsidiarla; más aún cuando los Estados (especialmente los latinoamericanos) no tienen los fondos para apoyar la concepción natural y tienen necesidades de salud más apremiantes. Tampoco debemos caer en el artilugio de creer que como algunas TERAS son de baja complejidad[78] o podrían ser menos cuestionables ética y moralmente hablando[79], estas comportan menos riesgos para la paciente y podrían ser toleradas y permitidas bajo ciertas condiciones; considerando, además, que los Estados deben responder a la proliferación global de las TERAS. Sin embargo, aunque en teoría no todas las TERAS son igualmente invasivas, en la práctica sabemos que la hormonación se aplica en todos sus procedimientos[80], por lo tanto, todas las TERAS comportan graves riesgos y son igualmente cuestionables.

Además, todas las TERAS parten del mismo fundamento, que es, a nuestro parecer, una incorrecta interpretación del derecho a la salud y autonomía reproductivas. Según esta interpretación, el deseo del hijo biológico se superpone frente a la salud de los potenciales padres y donantes y al valor de la vida del futuro hijo para convertirse en el único “bien” protegido. Cuando en realidad querer un hijo no es una razón para tenerlo. El deseo de “algo” que en estos casos es un alguien no es una razón suficiente para tratar de obtenerlo y, por lo tanto, este deseo no es lo que da justificación a la autonomía reproductiva. Este derecho se justifica en el bien o el aspecto del florecimiento humano que se procura con el ejercicio de la libertad en materia reproductiva y en la razón que está detrás del deseo del hijo. Por lo que la satisfacción del deseo del hijo por sí misma no es inherentemente valiosa y no puede considerarse, como tal, un bien intrínseco. Y, por ende, no debería anteponerse a bienes preciados como la salud de los padres y donantes, y al valor de la vida del futuro hijo.

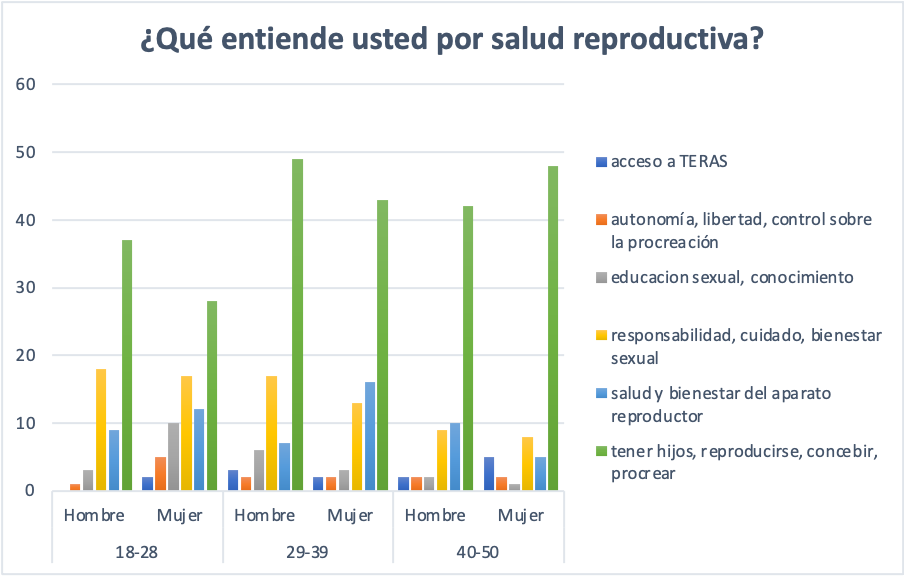

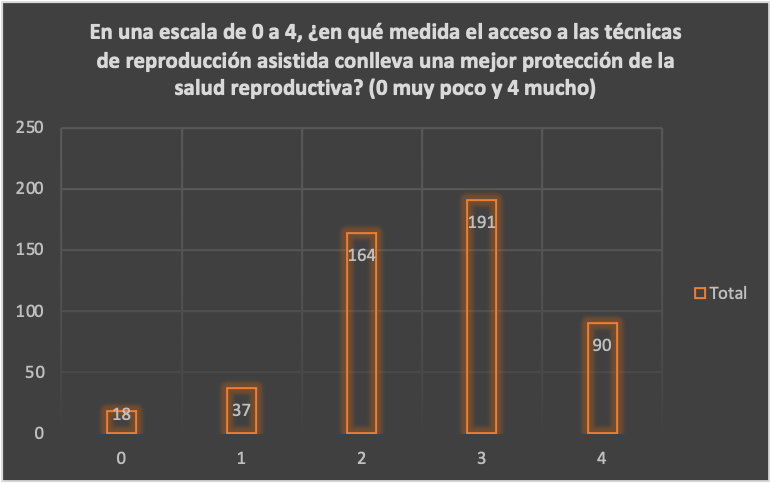

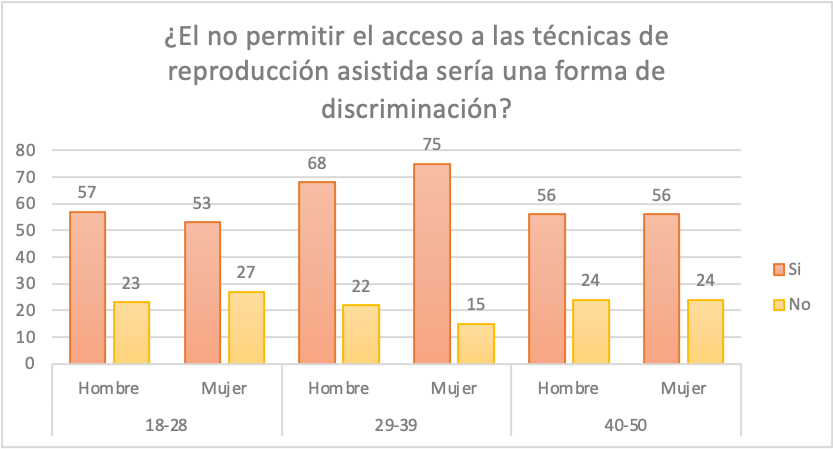

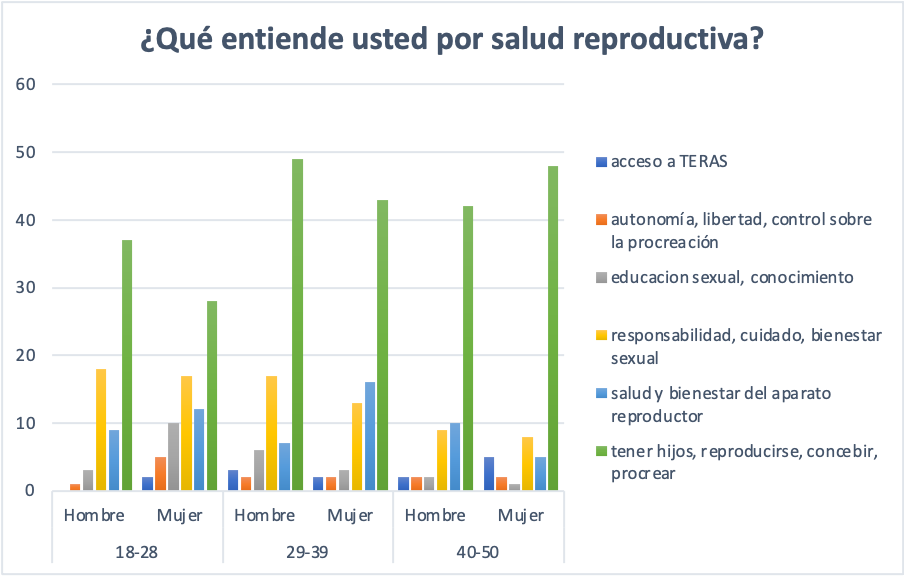

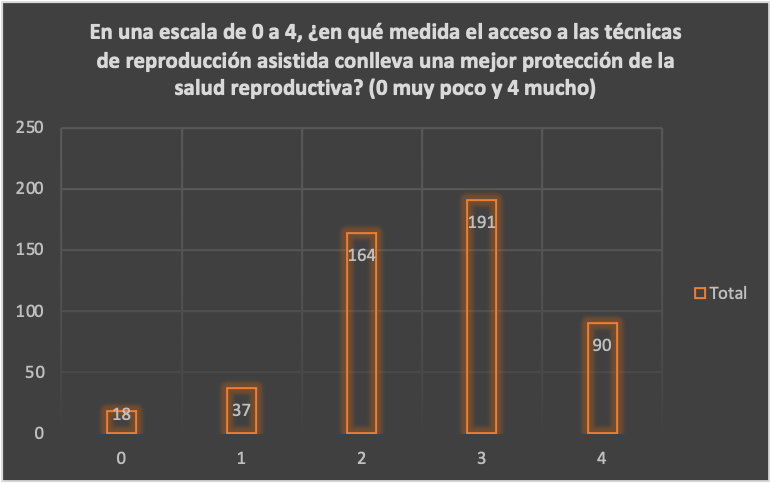

Las TERAS refuerzan un círculo vicioso en la medida que su mayor difusión y accesibilidad repercute en que desde la población y los sistemas de salud se ponga menos interés y cuidado en la eliminación de los factores o causas que favorecen la infertilidad[81]. Esto se aprecia en la opinión de las personas encuestadas, para quienes salud reproductiva significa principalmente “tener hijos”, “reproducirse”, “concebir”, “procrear” (gráfica 12), siendo pocas las que hicieron alusión a la salud y bienestar del aparato reproductor y ninguna se refirió, por ejemplo, a la prevención o detección temprana de enfermedades del aparato reproductor o ante su ocurrencia el tratamiento y control adecuado de estas, o a la regulación hormonal que afecta el aparato reproductor durante y después de la menopausia como aspectos que formen parte de la salud reproductiva. La postura de los participantes y el efecto de las TERAS en la población se confirman cuando vemos que 281 de los 500 entrevistados piensan que el acceso a estas técnicas conlleva considerablemente y en una buena medida una mejor protección de la salud reproductiva (gráfica 13).

Gráfica 12[82]

Gráfica 13

Tampoco es sorprendente que del total de personas encuestadas que es muy probable que acudiese a las TERAS la gran mayoría sean mujeres de entre 29 y 39 años sin que ningún participante haya descartado acudir a las TERAS (gráfica 2). Esto evidencia una vez más el círculo vicioso que continúa reforzándose con la falta de opciones. Confirma que la mayor difusión y accesibilidad de las TERAS han hecho que las propias mujeres pongan menos atención a la eliminación de las causas de su infertilidad o de la de su pareja y prefieran adoptar una postura más intervencionista que preventiva, tal vez porque esta última los compromete con su derecho-deber de autocuidado que sin las opciones adecuadas prefieren dejar de lado.

Los Estados no están obligados a permitir el uso de las TERAS ni a financiarlas como parte de su obligación de garantizar los derechos reproductivos. Estas técnicas son inadecuadas para los fines que persigue la atención de la salud reproductiva porque no son terapias que prevengan o curen enfermedades, y son innecesarias porque existen procedimientos médicos que sí buscan identificar y tratar la causa de la infertilidad. Las TERAS suponen el sometimiento de la mujer receptora y donante de ovocitos a la influencia de una serie de fármacos y hormonas que en el caso de la primera tienden a incrementar los estados de estrés corporal y psicológico severo que conlleva la infertilidad, y que en ambos casos afectan directamente su integridad personal al generarles nuevos padecimientos físicos y mentales que pueden desencadenar daños futuros. Los Estados podrían prohibir o restringir severamente estas técnicas, entre otras razones, por los riesgos y daños potenciales que conllevan y el tratamiento que dan al cuerpo de las mujeres.

La salud reproductiva femenina y la masculina son complementarias e interdependientes; sin embargo, las TERAS intervienen exclusivamente los cuerpos femeninos incluso si es el varón el que no puede concebir. En los varones solo refuerzan el rol de proveedor, acompañante o facilitador. Las TERAS no son servicios que orienten, informen o traten la infertilidad femenina ni la masculina. Cuando los Estados favorecen y financian el acceso a las TERAS están contraviniendo su obligación de atender las necesidades de salud reproductiva de todos sin distinción.

Del derecho a beneficiarse del progreso científico no se deriva el derecho a acceder a las TERAS porque el empleo de estas técnicas supera los límites establecidos al uso del progreso científico y tecnológico. La valoración y aplicación de las TERAS como una manifestación de este derecho cultural expresa un ejercicio abusivo del mismo. Las TERAS no son el único o mejor recurso tecnológico para lograr el embarazo y como existen opciones adecuadas y asequibles, nadie está obligado a acudir a ellas si no puede y desea tener hijos y no se configura discriminación indirecta por razones socioeconómicas cuando no se permite y subsidia el uso de las TERAS. Nadie puede exigirle al Estado que le provea un hijo o que no le impida obtenerlo a través de las TERAS en virtud de su derecho a la autonomía reproductiva, porque la justificación de este derecho está en la consecución de un bien valioso, y como la satisfacción del deseo del hijo no es intrínsecamente un bien valioso entonces no es lo que justifica este derecho. Dado que el único objetivo de las TERAS es el proveer un hijo biológico a quien desea uno, es decir, satisfacer el deseo del hijo, podemos concluir que el uso de estas técnicas no forma parte del derecho a la autonomía reproductiva o, en todo caso, este último no es fundamento para autorizar las primeras.

La desmitificación de las TERAS es un paso cardinal hacia el debate pendiente sobre la fundamentación y caracterización de los derechos reproductivos, para que algún día estos derechos sean elementos nítidos y claros en el DIDH y en las políticas públicas sobre temas de salud y autonomía reproductivas.

Bacardit, J. El precio de ser madre. Apostroph, 2020.

Ballesta, F. (2011). “El equívoco de la esterilidad: ¿enfermedad o manipulación?”. Revista de Bioética y Derecho (23), 21-34.

Bladilo, A., De La Torre, N. y Herrera, M. (2017). “Las técnicas de reproducción humana asistida desde los derechos humanos como perspectiva obligada de análisis”. Revista IUS, 11(39), 7-23.

Boza Dibós, B. (1991). “Los adelantos de la ciencia y la permeabilidad del derecho: reflexiones en torno a la ‘reproducción humana asistida’”. Derecho PUCP (45), 71-110. https://doi.org/10.18800/derechopucp.199101.002.

Brena, I. (2012). “La fecundación asistida. ¿Historia de un debate interminable? El Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”. Anuario Mexicano de Derecho Internacional (7), 25-45. https://doi.org/10.22201/iij.24487872e.2012.12.

Cambrón, A. “Fecundación in vitro y agresiones al cuerpo de la mujer: una aproximación desde la perspectiva de los derechos”. En A. Cambrón (Ed.). Reproducción asistida: promesas, normas y realidad. Trotta, 2011, 165-210.

Castaldi, L. de J. (2016). “Los casos sobre fecundación in vitro ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos: un análisis de sus argumentos de fondo y posibles efectos”. Revista Internacional de Derechos Humanos, 6(6), 171-230.

Cook, R., Dickens, B. y Fathalla, M. Salud reproductiva y derechos humanos. Integración de la Medicina, la Ética y el Derecho. Profamilia, 2003.

Díaz Rojas, D., et al. (2020). “Hombres, salud sexual y salud reproductiva: avances de la investigación reciente en América Latina”. Revista Colombiana de Enfermería, 19(2), 1-25. https://doi.org/10.18270/rce.v19i2.2946.

Esparza, R. y Cano, F. (2018). “El anclaje jurídico ante las técnicas de reproducción asistida”. Boletín Mexicano de Derecho Comparado, 1(151), 13-50. https://doi.org/10.22201/iij.24484873e.2018.151.12287.

Isa, L. “Deseamos hijos, pero no los tenemos, ¿en qué lugar nos ubicamos? Construcciones de sentido en torno a la infertilidad. Relatos de mujeres que quieren ser madres”. [Tesis doctoral], 2017. http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/59875.

Mahlstedt, P. (1985). “The Psychological Component of Infertility”. Fertility and Sterility, 43(3), 335-346. https://doi.org/10.1016/S0015-0282(16)48428-1.

Pérez, N., Sainz, A. y Camacho, A. (2019). “Síndrome de hiperestimulación ovárica: complicación iatrogénica asociada a técnicas de reproducción asistida”. Revista Médica Sinergia, 4(6), 40-52. https://doi.org/10.31434/rms.v4i6.220.

Reguera Andrés, M. C. (2013). “El derecho a la protección de la salud reproductiva asistida: una cuestión de igualdad”. DS: Derecho y Salud, 23(1), 139-151. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5072387.

Sánchez Hernández, C. (2019). “La reproducción médica asistida en el marco de la vida privada y familiar”. Revista de la Facultad de Derecho de México, 69(275), 837-861.

Spar, D. Baby business. Ediciones Urano, 2006.

Turner Saelzer, S. (2001). “Los Derechos Sexuales y Reproductivos y su incidencia en la esterilización y procreación asistida”. Revista de Derecho, 12(2), 206-216. http://revistas.uach.cl/index.php/revider/article/view/2840.

Vidal, J. (s.f.). Reproducción asistida. Enciclopedia de bioderecho y bioética. Recuperado el 14 de diciembre de 2023 de http://enciclopedia-bioderecho.com/voces/278.

Zegers-Hochschild, F. y et al. (2023) en nombre de The Latin American Network of Assisted Reproduction. ART in Latin America: the Latin American Registry, 2020. JBRA Assist. Reprod, 27(3), 514-538.

Zegers-Hochschild, F., Adamson, G. D., de Mouzon, J., Ishihara, O., Mansour, R., Nygren, K., Sullivan, E., Van der Poel, S. (2009) en nombre de The International Committee for Monitoring Assisted Reproductive Technology (ICMART) and the World Health Organization (WHO). Revised Glossary on ART Terminology. Human Reproduction, 24(11), 2683-2687. Recuperado el 26 de julio de 2023 de https://doi.org/10.1093/humrep/dep343.

Artavia Murillo y Otros (“Fertilización in vitro”) vs. Costa Rica (excepciones preliminares, fondo y reparaciones y costas) (Serie C No. 257) (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 28 de noviembre de 2012).

Grettel Artavia Murillo y otros vs. Costa Rica (Caso 12.361 Informe de Fondo No 85/10) (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 14 de julio de 2010).

S.H. and Others v. Austria (Aplicación No. 57813/00) (Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 3 de noviembre de 2011).

Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo: Programa de acción, Asamblea General de las Naciones Unidas, A/CONF.171/13/Rev.1 (1994).

Observación General No. 13: el derecho a la educación, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, E/C.12/1999/10 (1999).

Observación General No. 22 relativa al derecho a la salud sexual y reproductiva, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, E/C.12/GC/22 (2016).

Observación General No. 14: el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, E/C.12/2000/4 (2000).

Recomendación General Nº 24: La mujer y la salud, Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (CEDAW) (1999).

Declaración sobre la utilización del progreso científico y tecnológico en interés de la paz y beneficio de la humanidad, Naciones Unidas (1975).