Introducción

Las emociones se abordan, tradicionalmente, desde una perspectiva apegada a procesos biológicos y psicológicos de carácter universal, considerando que las formas de entenderlas y expresarlas son las mismas en todo el mundo. La visión eurocéntrica, que pone énfasis en concebirlas como estados mentales internos individuales, aún prevalece en la investigación psicológica (Hoemann et al., 2024). Los abordajes psicológicos basan sus estudios en personas de origen europeo-americano, cristianas, y con niveles educativos y socioeconómicos medio o incluso alto, que corresponden a un porcentaje mínimo de los habitantes del planeta. A pesar de esto último, los resultados se consideran estándares que se aplican al resto de la población mundial (Henrich et al., 2010). Como con muchos temas de índole psicológica, esto también ocurre en el estudio de las emociones, lo cual deriva en que desconozcamos mucho sobre otras formas de concebirlas, aunque ello es posible si consideramos que las emociones se encuentran fuertemente ancladas a contextos sociales específicos y a sus prácticas culturales.

Por ejemplo, en particular desde una perspectiva occidental, se promueve la comprensión de las propias emociones y las de los demás, así como la capacidad de regularlas en términos de su intensidad o duración (Denham, 2006). Sin embargo, en otros contextos culturales podría incluso cuestionarse la existencia del concepto emoción propuesto desde una hegemonía occidental (Jiménez-Balam, 2008; Jiménez-Balam et al., 2020), ya que hay otras formas de concebirlas, con distintos significados, con normas culturales específicas para expresarlas y gestionarlas, a fin de que sean coherentes con un entorno sociocultural específico. Podrá haber algunos elementos similares, pero otros serán muy distintos. Y esto es lo que dejamos de ver cuando sólo consideramos una única perspectiva, hegemónica, dentro de la disciplina psicológica.

De ahí la importancia de comprender el papel de la cultura en la configuración de lo emocional, dado que ésta resulta crucial para la construcción de marcos de referencia de aprendizaje socioemocional que sean culturalmente pertinentes. Explorar en profundidad desde el interior de los contextos y alcanzar una comprensión mayor de las diversas manifestaciones emocionales puede contribuir a enriquecer los marcos actuales con nuevas formas de conceptualizar, ejemplificar y comprender el desarrollo socioemocional desde perspectivas múltiples. Este enfoque facilita un aprendizaje intercultural más recíproco, además de posibilitar la generación de intervenciones más pertinentes y coherentes con la realidad específica, partiendo de la premisa de que promover el desarrollo socioemocional de las personas en un entorno determinado no debe realizarse de manera uniforme. Es esencial desafiar la noción de universalidad que no reconoce el papel de los antecedentes culturales en muchos aspectos de la vida.

El presente trabajo hace una revisión crítica sobre la perspectiva hegemónica de las emociones, para procurar un mayor entendimiento intercultural de las mismas. Para ello, consideramos los resultados de una investigación que tuvo como objetivo construir un marco de aprendizaje socioemocional en el contexto maya a partir de la experiencia de trabajar en un escenario preescolar indígena de una comunidad del centro de Quintana Roo, México. Esto permitió hacer un análisis comparativo entre la propuesta de educación socioemocional de la Nueva Escuela Mexicana y el marco de referencia construido en el contexto maya tomando como fundamento el trabajo realizado. Derivado de lo anterior, sugerimos propuestas para abordar el ámbito emocional desde una perspectiva intercultural en el espacio preescolar. Los resultados y las propuestas generadas no son generalizables, pero sí transferibles. Es decir, en contextos mayas similares diversos elementos podrán coincidir, si bien probablemente habrá que trabajar en adecuaciones que el ambiente específico requiera, y algunos aspectos tendrán menos fuerza que otros.

Marco teórico-conceptual

Se parte de una perspectiva basada en los abordajes teóricos ecológicos, los cuales sostienen que los seres humanos se desarrollan de forma diferencial en una variedad de entornos a los que se adaptan según las condiciones culturales y ecológicas (Bronfenbrenner, 1987; Keller y Kärtner, 2013; Super y Harkness, 1986). En ese sentido, la cultura define caminos específicos de desarrollo que se apoyan en la organización de los entornos de las niñas y los niños (Chen y Rubin, 2011). De esta manera, los enfoques ecológicos permiten comprender cómo se crean las condiciones esperadas en la familia y la comunidad para el desarrollo adecuado de niñas y niños, lo cual implica cuidados y prácticas de crianza (Remorini y Rowensztein, 2022). En el espacio familiar, madres y padres sostienen etnoteorías parentales, que son concepciones sobre la niñez, sobre ser madres o padres, que guían la socialización de sus hijas e hijos, y los llevan a dirigir prácticas de crianza que promueven desarrollos específicos según la cultura (Super y Harkness, 1986).

Los sistemas donde crecen las niñas y los niños implican espacios como la escuela, que es clave en el desarrollo de comportamientos esperados según la visión comunitaria. Al respecto, Macfarlane et al. (2017) reportan que los docentes que obtienen éxito en sus intervenciones socioemocionales en contextos indígenas son aquellos que toman en cuenta la identidad cultural y lingüística de sus estudiantes. Por ello adoptamos una perspectiva ecológica, que permitió considerar elementos de los contextos escolar, familiar y comunitario en la construcción del marco de aprendizaje socioemocional en el escenario maya.

Marcos de referencia de aprendizaje socioemocional y el contexto cultural

Los marcos de referencia permiten tener una guía para orientar los esfuerzos de diversas instituciones, programas e intervenciones en el ámbito de la educación emocional. La literatura señala que el Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning (CASEL, 2013) es quizá el más conocido y utilizado, el cual propone cultivar las siguientes competencias socioemocionales: responsabilidad, autogestión, toma de decisiones, autoconocimiento, conciencia social y habilidades de relación.

En América Latina y el Caribe, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cutura (UNESCO, 2022) propone un marco de referencia del aprendizaje socioemocional denominado Transformar-nos, el cual se apega a una pedagogía del florecimiento, que rompe con el paradigma tradicional, busca regular y controlar las emociones, y en su lugar plantea una formación integral y social. Transformar-nos se sostiene de fondo en los cuatro pilares de la educación planteados en el informe de la UNESCO presidida por Delors (1996): aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser, siendo este último en el cual se pone más énfasis. La propuesta señala que se inspira en las cosmovisiones de los pueblos originarios de la región, de donde toma lo colectivo, y así se impulsa el aprender a vivir juntos. En lo que respecta a marcos de referencia de aprendizaje socioemocional en contextos indígenas, Anziom et al. (2021) señalan que éstos deben estar basados en la comprensión de las competencias socioemocionales de las comunidades a las cuales van dirigidos, y evitar aplicaciones directas de otros contextos, pues se tiende a implementar elementos ajenos a los valores de las entidades indígenas.

En cuanto al marco referencial mexicano, retomamos la propuesta de la Nueva Escuela Mexicana (SEP, 2019, 2023a) respecto del eje de educación socioemocional (SEP, 2023b, 2023c, 2023d, 2023e), en la cual se evidencia que el trabajo docente a realizar con el estudiantado se centra en dos grandes aspectos. Primero, la identificación de las emociones, cómo se sienten, qué las ocasiona, cómo se expresan, qué consecuencias tienen según las formas en que se expresen y diferentes estrategias de regulación. También sobre cómo otros pueden ayudarnos a sentirnos mejor y poder identificar cuándo pedir ayuda. En segundo lugar, lo relativo a la relación con pares, la participación en la construcción de una buena convivencia, la importancia de los valores en esta construcción, la capacidad de colaboración, así como la toma de decisiones individual y colectiva en la solución de problemas y conflictos.

Las emociones y el desarrollo infantil entre los mayas

El estudio de las emociones entre los mayas es aún escaso. Desde la lingüística se ha identificado en el maya yucateco colonial del Calepino de Motul (Arzápalo, 1995) un amplio léxico de 243 expresiones con connotación sentimental, afectiva, emocional; estos términos son concebidos como estados o acciones vinculadas con partes del cuerpo, donde el corazón es el órgano sede de sentimientos y afectos (Bourdin, 2014). Sin embargo, se desconoce cuánto de este vocabulario es empleado actualmente.

Jiménez-Balam (2008) documentó la inexistencia en lengua maya de un término equivalente a la emoción de occidente, y en su lugar encontró el término polisémico óol, que cuando se conjuga o tiene cambios o movimientos, da origen a diversos ánimos, por ejemplo, ki’imak óol (alegría), jak’ óol (susto), lub óol (ánimo decaído) y otras. El óol ha sido definido como ánimo, energía vital, fuerza, voluntad, corazón intangible, meollo, centro, núcleo (Bourdin, 2014; Hanks, 1990; Le Guen, 2017). En un estudio reciente, Cervera-Montejano (2022) documentó el papel del óol entendido como voluntad en el proceso de aprendizaje para la construcción de tableados.

El óol también es utilizado en la concepción de la salud, donde toj óol –término que se refiere a la salud– significa literalmente “ánimo derecho”, lo que refleja la noción de equilibrio que caracteriza el significado de estar sano, pues la enfermedad se origina por la pérdida de éste (Garduza y Rodríguez, 2007; Castillo, 2011; Villa, 1987). Le Guen (2017) señala que no existe un estricto dominio emocional, ya que el óol se ve implicado en las capacidades cognitivas y estados fisiológicos. Por su parte, Verhoeven (2007) menciona que el óol se asocia a sensación corporal, significados cognitivos y emocionales.

Desde la psicología, Jiménez-Balam et al. (2020) investigaron la expresión del ánimo en adultos mayas del centro de Quintana Roo. Encontraron que lo emocional fue relacionado con los términos en maya ki’imak óol (alegría) y jak óol (susto). También fue asociado con el óol, el cual fue definido como ánimo, voluntad, movimiento. Hallaron normas culturales que enfatizan el equilibrio y el control anímico, en busca de la mesura y la moderación. Las autoras hacen alusión a la frase de una participante: “Mix seen tuukul, mix seen ki’imak óolal” (Ni pensar mucho, ni emocionarse mucho). Estas normas están orientadas al bienestar y la armonía familiar y social. Por ejemplo, el ki’imak óol (alegría) se espera que sea promovido y expresado para mantener y establecer relaciones interpersonales. El p’u’ujul (enojo) y el yaj óol (dolor del ánimo) no se fomentan, pues ambos pueden irrumpir en la armonía familiar.

Existen pocas investigaciones específicas sobre las emociones en la niñez maya yucateca. Se ha documentado cómo, para los niños mayas, su bienestar emocional depende más de la red de relaciones sociales y familiares; por ello, la expresión de emociones en el juego no constituye un papel central (Gaskins y Miller, 2009). También se ha identificado un agente de socialización llamado chichi, que representa cosas, insectos o animales y se utiliza para inculcar miedo en los niños, y enseñarles a ser precavidos y a evitar peligros (Le Guen, 2012). Por su parte, Jiménez-Balam (2021) estudió la perspectiva parental sobre la expresión emocional en niños y niñas de hasta tres años, y encontró la expectativa de que, desde pequeños, las niñas y los niños aprendan a regular sus ánimos, buscando siempre el equilibrio. También que su expresión tiene un sentido más comunicativo, ya que los comportamientos de los niños y las niñas permiten a madres y padres saber si sus hijas e hijos se encuentran bien. Por ejemplo, si un niño o niña ríe, habla, canta, es indicador de que está ki’imak óol (alegría) y está bien, pues es lo esperado en estas edades. Por el contrario, si observan que su hijo o hija llora de forma prolongada, no habla, se aísla, les indica que algo malo le puede estar pasando. Igualmente se identificó el ki’imak óol (alegría) como una meta de socialización emocional para cuando sean adultos, pues esperan que sus hijos o hijas sean alegres cuando crezcan. Al respecto, una investigación experimental halló que, entre los niños y niñas mayas, se fomenta la expresión de la alegría, y se desestiman el enojo, el miedo, la tristeza y la vergüenza (Brady et al., 2023).

Durante la infancia maya hay elementos clave que se esperan y promueven, tales como la autonomía, la agencia, la responsabilidad y la independencia desde temprana edad (Gaskins, 2020). Las madres y los padres organizan un entorno basado en sus valores culturales. El contexto inmediato permite que las niñas y los niños mayas desde muy pequeños participen y contribuyan a las actividades familiares (Alcalá et al., 2021; Jiménez-Balam et al., 2019). Cervera y Mendes (2006) identificaron cómo las madres distinguen dos modos (maneras) para referirse al comportamiento de los niños y niñas mayas: modos buenos/bonitos y modos malos/feos. En el primer caso, son aquellos niños y niñas que comparten, son obedientes, respetuosos, no molestan a sus madres. En modos malos son lo opuesto, desobedientes, irrespetuosos. Las madres consideran que estos modos, aunque pueden ser heredados, se pueden aprender, reforzar o cambiar según la forma en que son criados los niños y las niñas.

En cuanto al desarrollo infantil, se han identificado nociones que participan en su proceso, tales como el na’at (entendimiento) y el tuukul (pensamiento, preocupación). En el primer caso, a medida que un niño adquiere más na’at, también mejora su capacidad para interactuar y controlar su comportamiento, esto facilita su aprendizaje (Cervera, 2016). El tuukul se ha documentado como una capacidad cognitiva vinculada con el desarrollo en general (Casanova, 2019). En el ámbito emocional se le ha relacionado con la tristeza y el desánimo (Bourdin, 2014).

Método

Participantes

Participaron diversos actores implicados en la educación emocional de niñas y niños de preescolares indígenas. Entre ellos, 30 estudiantes de la Licenciatura en Educación Preescolar Intercultural, Plurilingüe y Comunitaria de un instituto de educación normal para educadoras y educadores del estado de Quintana Roo quienes, en su mayoría, eran hablantes de lengua maya y provenían de comunidades aledañas a la cabecera municipal donde se realizó el estudio.

También se consideró el contexto comunitario, familiar y escolar de las niñas y los niños. En el primer caso se conformó un grupo de cuatro sabios locales, entre ellos un rezador tradicional, dos abuelas y una joven que ha participado en diversas iniciativas para la promoción de su cultura y comunidad. De la misma forma, como parte del contexto escolar de las niñas y los niños, se entrevistó a dos educadoras del preescolar indígena de la comunidad.

Por último, participaron 13 madres y un padre de familia, cuyas hijas e hijos cursaban el preescolar al momento del estudio, y eran progenitores de cinco niños (M=58.8 meses) y ocho niñas (M=49 meses). Las madres promediaban 24.8 años, mientras que el padre de familia participante tenía 30 años. La mayoría de las mamás concluyeron sus estudios de secundaria (76.9%), viven en unión libre (61.5%) y se dedican a labores domésticas (92.3%). Varias de ellas provienen de diversas comunidades mayas del mismo municipio, solamente cuatro nacieron en la comunidad de estudio y una proviene de Chiapas. A pesar de ello, 61.5% señaló que creció en la comunidad donde se realizó la investigación. La edad promedio cuando tuvieron el primer hijo fue de 20.3 años; actualmente tienen entre uno y seis hijas e hijos. Todas las madres se dedican al cuidado de las niñas y los niños, desde que amanece, después de la escuela, hasta que se duermen. Las familias están conformadas por entre tres y diez integrantes. Por su parte, el padre de familia cuenta con secundaria, vive en unión libre y labora como cocinero en la zona norte del estado de Quintana Roo. Por ello, únicamente pasa tiempo con su hija cuando toma su día de descanso y regresa a la comunidad. Nació en una comunidad diferente y tuvo a su primer hijo a los 19 años.

Lugar de la investigación

La investigación se desarrolló en dos contextos próximos entre sí. Primero se inició en la institución de educación normal para educadoras y educadores, localizada en una cabecera municipal del centro de Quintana Roo. Ésta cuenta con dos licenciaturas, una de ellas, la Licenciatura en Educación Preescolar Intercultural, Plurilingüe y Comunitaria, se orienta a formar a docentes que atenderán preescolares indígenas en comunidades mayas de la región.

Un segundo escenario fue una comunidad que se ubica a 15 minutos de la cabecera municipal, en la denominada zona maya quintanarroense, la cual cuenta con escuelas para los niveles preescolar, primaria y secundaria. La comunidad tiene aproximadamente 485 habitantes (231 mujeres y 254 hombres), más de 40% son hablantes de lengua maya (INEGI, 2020). La comunidad es un centro ceremonial importante que heredó su organización militar y religiosa de la llamada Guerra de Castas (1847-1901).

Ahí se contó con la participación de un grupo de sabios locales y se hizo trabajo de campo en un preescolar indígena que, al momento del estudio, contaba con 34 niños y niñas de tres a cinco años de edad. La infraestructura del preescolar incluye dos aulas, un área de juegos y un área de sanitarios. Solamente tiene horario matutino. Las niñas y los niños se encuentran organizados en dos grupos, los de primero y segundo están en un aula, mientras que los de tercero se encuentran en otro salón. A pesar de que las profesoras son hablantes de maya y de ser un preescolar indígena, las clases son impartidas en español pues la mayoría de las niñas y los niños no hablan maya y sólo algunos la entienden. En este espacio se trabajó con las docentes que estaban frente a grupo, así como con algunas madres y un padre de familia.

Técnicas

Las técnicas empleadas incluyeron los grupos focales. Esta técnica se eligió porque facilita que la recolección de información se asemeje más a un diálogo que a un interrogatorio, ya que permite intervenciones e interacciones en las que se comparten experiencias y actitudes que no se podrían obtener de forma individual (Hamui-Sutton y Varela-Ruiz, 2013).

Realizamos los primeros grupos focales con alumnas y alumnos del instituto de educación normal. Fueron tres grupos focales con diez estudiantes, en promedio, en cada uno. Las preguntas se dividieron en dos grandes temas: 1) conocimientos sobre los nuevos libros de preescolar de la Nueva Escuela Mexicana, en cuanto a la forma de abordar el aspecto socioemocional, y 2) cómo es un buen y un mal comportamiento de un niño/a de tres a cinco años en las comunidades mayas. Es importante mencionar que se diseñó una guía bilingüe maya-español, la cual fue aplicada en maya, pero igualmente se permitieron respuestas en español. Todos los grupos fueron grabados en audio.

También realizamos un grupo focal con un comité de sabios locales comunitarios; para ello se elaboró una guía bilingüe maya-español. El grupo focal fue desarrollado completamente en lengua maya y grabado en audio. Las temáticas abordadas giraron en torno a cómo se sienten los niños y niñas de tres a cinco años, de qué formas pueden sentir el comportamiento de los niños. Si son igual los niños de antes que los de ahora y cómo hacer para que un niño tenga una buena vida.

Otra técnica fue la entrevista, la cual consiste en una serie de preguntas sobre una temática en modo de conversación, cuyas cuestiones están estructuradas de acuerdo con los objetivos de la investigación. Empleamos esta técnica porque permitió ahondar en las experiencias, percepción e ideas de las y los participantes.

Aplicamos la entrevista a las madres y padres de familia cuyos hijos e hijas asistían al preescolar de la comunidad. Se elaboró una guía de entrevista maya-español y los temas se centraron en identificar cuál sería el buen comportamiento y expectativas sobre las emociones de niñas y niños de tres a cinco años. Interesaba saber qué comportamientos se esperan en ese rango de edad, así como la forma de promover un buen vivir y bienestar socioemocional en los niños y las niñas. Dejamos a su elección la lengua en la que se aplicaría la entrevista. La mayoría de éstas se realizaron en maya y se grabaron en audio para ser transcritas en procesador de textos con su respectiva traducción al español.

También hicimos entrevistas a las dos docentes del preescolar con el objetivo de conocer sus percepciones y expectativas sobre el comportamiento de un niño o una niña de tres a cinco años, cómo se pueden sentir en esa edad, y su opinión sobre los programas y libros de texto actuales, en especial sobre el modo en que se aborda el tema de las emociones y su utilidad con niños y niñas mayas. La entrevista estuvo organizada en tres partes, fueron conducidas totalmente en lengua maya y grabadas en audio.

De manera complementaria, realizamos observación participativa durante las visitas al preescolar. Esta técnica consiste en participar en las actividades de las niñas y los niños, incorporarse a sus rutinas y adaptarse a su dinámica. Se formaba parte de las clases, ya sea apoyando a la profesora o dirigiendo la sesión. También en la hora del receso participábamos en las actividades lúdicas, como los partidos de futbol o las rondas infantiles. Paralelamente, estas experiencias y otras vivencias fueron registradas en un diario de campo, técnica que permite documentar las percepciones, vivencias, ideas, experiencias, reflexiones y demás datos que puedan apoyar a comprender el tema estudiado.

Procedimiento

Primero hicimos contacto con la escuela normal de educadoras, donde se realizaron tres grupos focales con alumnos y alumnas sobre la forma en que abordan el tema de las emociones en el aula, y sus ideas sobre lo que implica que una niña o niño de tres a cinco años sea competente socioemocionalmente desde el contexto local. Más tarde se buscó identificar las etnoteorías parentales con los sabios mediante un grupo focal y entrevistando a madres y padres sobre lo que significa ser una niña y niño en la comunidad maya. En simultáneo llevamos a cabo las observaciones y, a partir de ello, se elaboraron los diarios de campo. En todos los casos se obtuvo el consentimiento informado que garantizaba el anonimato, la confidencialidad y la participación voluntaria.

Análisis de datos

Realizamos un análisis cualitativo temático (Mieles et al., 2012) de la información obtenida con las técnicas empleadas. Éste implica identificar temáticas emergentes de los datos y no por categorías preexistentes, así como reportar patrones temáticos a partir de la lectura y relectura de los datos. Las categorías identificadas fueron: uts modo, comportamientos esperados para niños y niñas de tres a cinco años (p. ej. respeto, obediencia, responsabilidad), k’as modo, comportamientos no esperados (p. ej. ser travieso, desobediente), emociones/ánimos (p. ej. alegría, enojo, desánimo), prácticas de crianza (p. ej. aconsejar, evitar consentir mucho), nociones del desarrollo (p. ej. na’at-entendimiento, tuukul-preocupación).

Resultados

Los sabios locales dieron la pauta inicial sobre lo que se espera y no de un niño o niña de edad preescolar en su comunidad. Ellos distinguieron dos modos en los cuales se puede comportar un niño o niña, señalaron el uts modo (buen/bonito modo) para referirse a aquellos niños y niñas que se comportan bien y el k’as modo (mal/feo modo) para aquellos que tienen malos comportamientos. En el caso de este último, también indicaron que se puede relacionar con el ko’ paal (niño/niña traviesa/o) o terco/a.

De manera general, para hacer alusión a los niños y niñas de uts’ modos resaltaron la habilidad de llevarse bien con los demás pues, como apuntan, “son alegres, cuando ellos se llevan mutuamente”. Además, se espera que sean tranquilos, pero también que se desarrollen tranquilamente, sin problemas en casa, tal como señalan, “si no tienen problemas en sus casas son tranquilos”. Indicaron que estos niños y niñas son los que ponen atención a sus clases, que estudian.

Por otra parte, un niño o niña con k’as modo es aquel que pelea, “sólo cuando lo ves se está peleando”, que insulta, “son terribles, te insultan donde sea”, no obedecen, dicen cosas sin pensar.

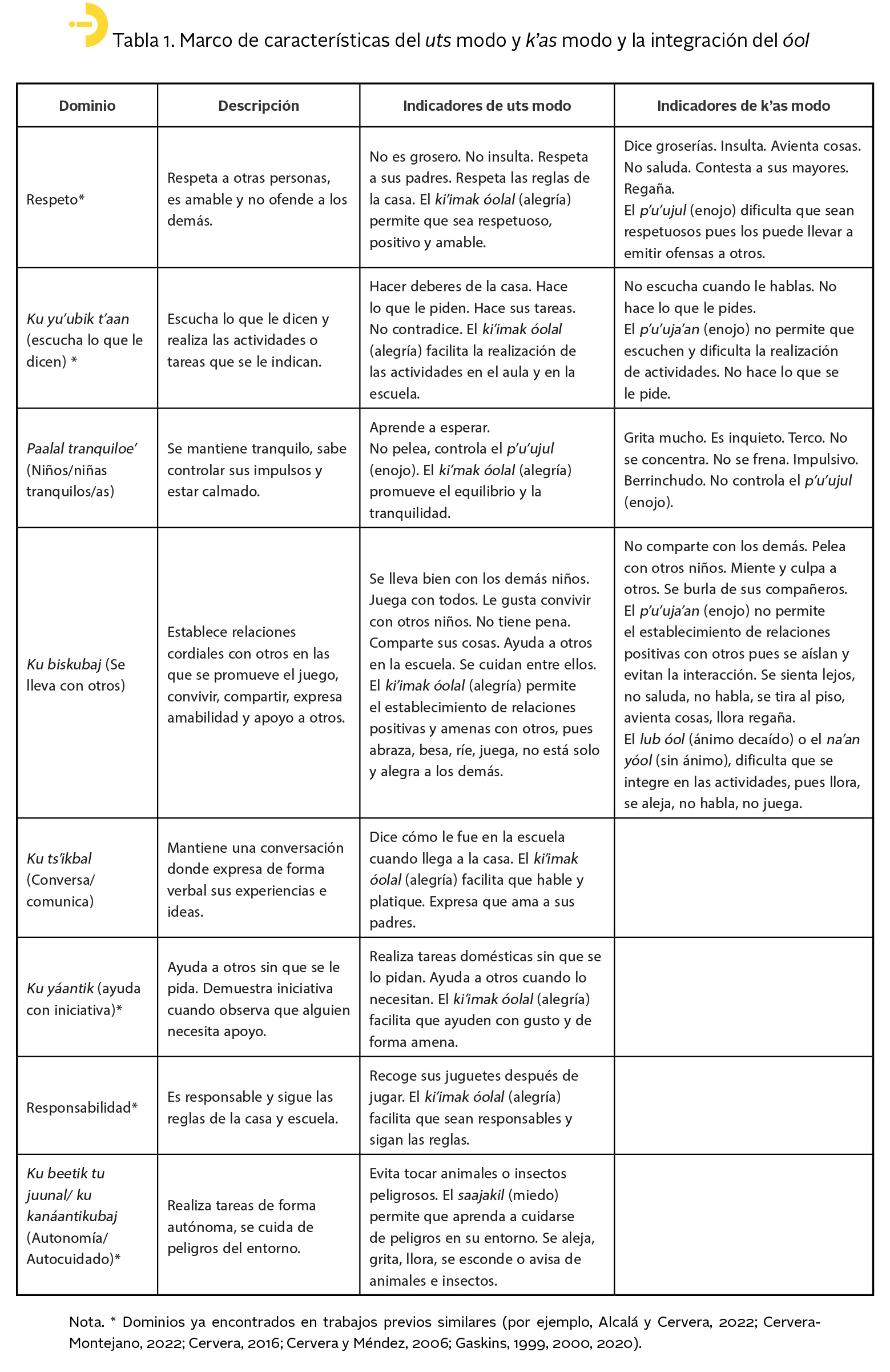

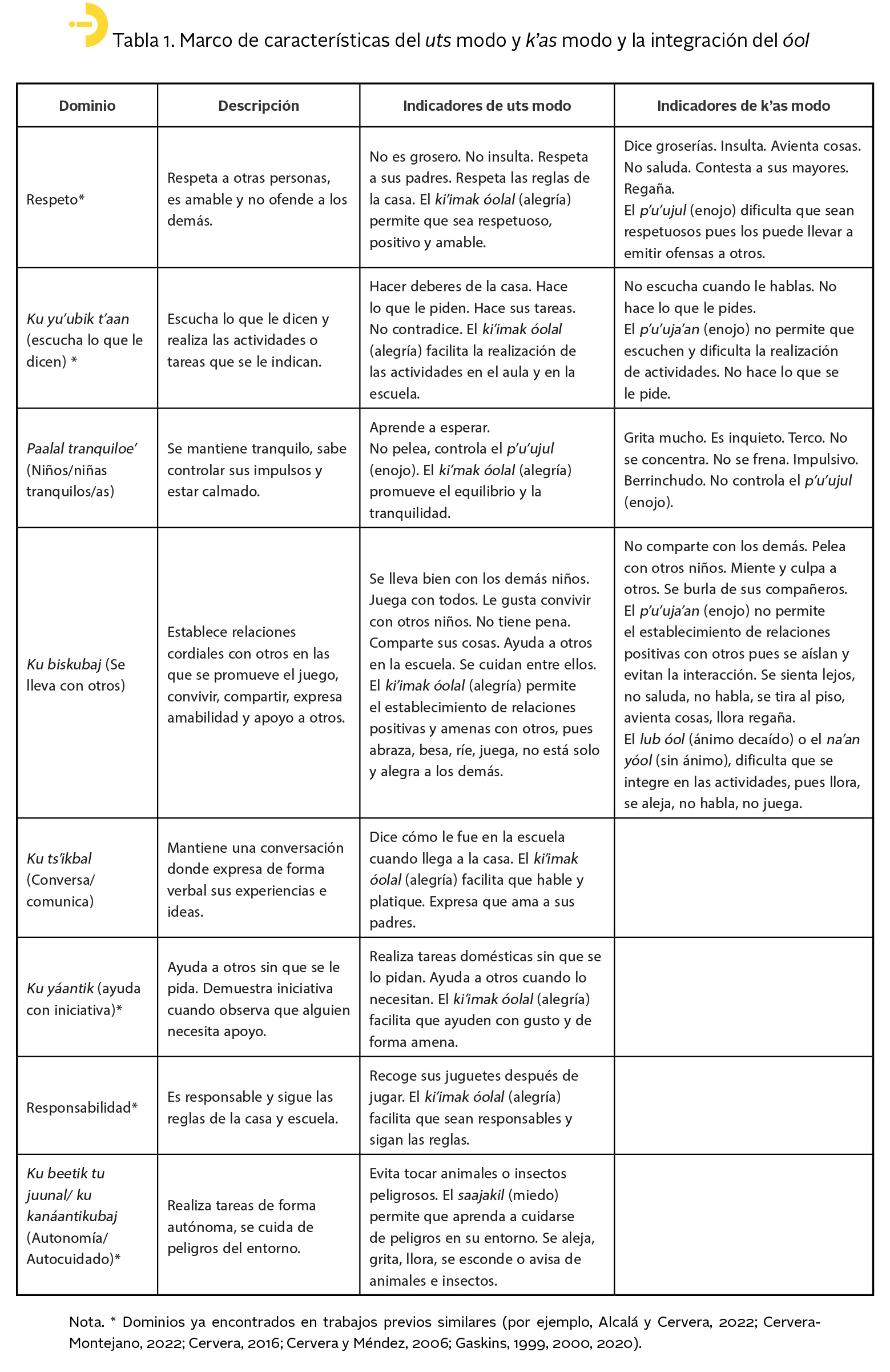

De manera más detallada, se muestran en la tabla 1 las características del uts modo y k’as modo, esperados para niñas y niños de preescolar (tres a cinco años), señaladas en conjunto por los y las participantes, y se integran elementos relacionados con el ánimo (óol) en esa etapa. Se presentan los dominios como fueron referidos en lengua maya. En algunos casos están en español, pues así fueron mencionados.

Tabla 1

Marco de características del uts modo y k’as modo y la integración del óol

* Dominios ya encontrados en trabajos previos similares (por ejemplo, Alcalá y Cervera, 2022; Cervera-Montejano, 2022; Cervera, 2016; Cervera y Méndez, 2006; Gaskins, 1999,2000, 2020).

* Dominios ya encontrados en trabajos previos similares (por ejemplo, Alcalá y Cervera, 2022; Cervera-Montejano, 2022; Cervera, 2016; Cervera y Méndez, 2006; Gaskins, 1999,2000, 2020).

| Dominio | Descripción | Indicadores de uts modo | Indicadores de k’as modo |

| Respeto* | Respeta a otras personas, es amable y no ofende a los demás. | No es grosero. No insulta. Respeta a sus padres. Respeta las reglas de la casa. El ki’imak óolal (alegría) permite que sea respetuoso, positivo y amable. | Dice groserías. Insulta. Avienta cosas. No saluda. Contesta a sus mayores. Regaña. El p’u’ujul (enojo) dificulta que sean respetuosos pues los puede llevar a emitir ofensas a otros. |

| Ku yu’ubik t’aan (escucha lo que le dicen) * | Escucha lo que le dicen y realiza las actividades o tareas que se le indican. | Hacer deberes de la casa. Hace lo que le piden. Hace sus tareas. No contradice. El ki’imak óolal (alegría) facilita la realización de las actividades en el aula y en la escuela. | No escucha cuando le hablas. No hace lo que le pides. El p’u’uja’an (enojo) no permite que escuchen y dificulta la realización de actividades. No hace lo que se le pide. |

| Paalal tranquiloe’ (Niños/niñas tranquilos/as) | Se mantiene tranquilo, sabe controlar sus impulsos y estar calmado. | Aprende a esperar. No pelea, controla el p’u’ujul (enojo). El ki’mak óolal (alegría) promueve el equilibrio y la tranquilidad. | Grita mucho. Es inquieto. Terco. No se concentra. No se frena. Impulsivo. Berrinchudo. No controla el p’u’ujul (enojo). |

| Ku biskubaj (Se lleva con otros) | Establece relaciones cordiales con otros en las que se promueve el juego, convivir, compartir, expresa amabilidad y apoyo a otros. | Se lleva bien con los demás niños. Juega con todos. Le gusta convivir con otros niños. No tiene pena. Comparte sus cosas. Ayuda a otros en la escuela. Se cuidan entre ellos. El ki’imak óolal (alegría) permite el establecimiento de relaciones positivas y amenas con otros, pues abraza, besa, ríe, juega, no está solo y alegra a los demás. | No comparte con los demás. Pelea con otros niños. Miente y culpa a otros. Se burla de sus compañeros. El p’u’uja’an (enojo) no permite el establecimiento de relaciones positivas con otros pues se aíslan y evitan la interacción. Se sienta lejos, no saluda, no habla, se tira al piso, avienta cosas, llora regaña. El lub óol (ánimo decaído) o el na’an yóol (sin ánimo), dificulta que se integre en las actividades, pues llora, se aleja, no habla, no juega. |

| Ku ts’ikbal (Conversa/comunica) | Mantiene una conversación donde expresa de forma verbal sus experiencias e ideas. | Dice cómo le fue en la escuela cuando llega a la casa. El ki’imak óolal (alegría) facilita que hable y platique. Expresa que ama a sus padres. | |

| Ku yáantik (ayuda con iniciativa)* | Ayuda a otros sin que se le pida. Demuestra iniciativa cuando observa que alguien necesita apoyo. | Realiza tareas domésticas sin que se lo pidan. Ayuda a otros cuando lo necesitan. El ki’imak óolal (alegría) facilita que ayuden con gusto y de forma amena. | |

| Responsabilidad* | Es responsable y sigue las reglas de la casa y escuela. | Recoge sus juguetes después de jugar. El ki’imak óolal (alegría) facilita que sean responsables y sigan las reglas. | |

| Ku beetik tu juunal/ ku kanáantikubaj (Autonomía/Autocuidado)* | Realiza tareas de forma autónoma, se cuida de peligros del entorno. | Evita tocar animales o insectos peligrosos. El saajakil(miedo) permite que aprenda a cuidarse de peligros en su entorno. Se aleja, grita, llora, se esconde o avisa de animales e insectos. | |

Como se pudo observar en la tabla 1, el ki’imak óolal o alegría y el saajakil o miedo, ayudan a que se promuevan el uts modo, los comportamientos esperados en esta etapa, pues es momento de estar tranquilos, alegres y con elementos de autocuidado. Otros como el desánimo y el p’u’jul o enojo, dificultan el desarrollo de comportamientos esperados. Lo importante para estas edades no es experimentar mucha tristeza o enojo, pues se puede romper el equilibrio, lo cual hay que evitar.

Específicamente, los participantes mencionaron que el ki’imak óolal (alegría) es una emoción que implica ver las cosas bonitas y positivas, lo cual facilita el trabajo en la escuela y en la casa. Resaltaron que no se expresa con palabras sino con acciones como las descritas y que promueve que niños y niñas se desarrollen sana y felizmente; por ello participan, hacen sus tareas con gusto, ayudan, son sociables y pueden tener un buen desempeño en la escuela.

El p’u’ujul (enojo) es valorado de forma negativa tanto por las madres y el padre, como por las docentes, pues cuando una niña o un niño se enoja, no se puede trabajar con ella o él. Se mencionó el papel del na’at o entendimiento, un aspecto del desarrollo infantil que influye en la experimentación y comprensión del enojo. Según los sabios locales, si el niño o niña ya tiene na’at (entendimiento) comprende lo que sucede y eso puede enojarles; un participante lo describe así: “un bebé no se enoja, pero como ésta [niña] ya tiene entendimiento, si no le dan algo se enoja”. Además, si ya tiene na’at (entendimiento) cuando se le indica que se calme lo entiende y lo hace. Señalaron que este entendimiento inicia como a los dos años y da indicios de que un niño o una niña se está desarrollando bien. Los sabios locales consideran, además, que el enojo no permite que los niños tengan uts modo, tal como lo manifiesta una participante:

Le dices que debe de barrer su casa, que no se enoje porque sabe que su mamá se lo está diciendo. Pero hay niños tercos, pues así, como te digo, se enojan, le contestan a su mamá (Mujer, 77 años).

El miedo fue relacionado con la socialización de una entidad llamada chiichi’, la cual es una forma que puede representar peligros como insectos, animales o extraños. Se emplea para que los niños sientan miedo de los peligros de su entorno, los eviten y se cuiden solos, lo que fomenta su autonomía. Al ver un peligro se les menciona que hay un chiichi’ y lo señalan, esto con el fin de que se protejan de insectos, lagartijas, murciélagos, serpientes y demás animales peligrosos. Tal como lo describe una sabia local: “si es chiichi’, no lo agarra, tiene miedo, pero si no sabe, ahí lo agarra”. El chiichi’ representa lo que no deben tocar y es importante que lo aprendan para su autocuidado. El na’at o entendimiento también impacta en la forma en que se les enseña el miedo, ya que, dependiendo de su nivel de entendimiento, es como se va a poder asustar o enseñar el chiichi’. Los niños y las niñas de dos o tres años sí hacen caso, pero los más grandes ya no creen en el chiichi’ porque ya tienen más entendimiento. Un sabio local lo describe así:

Ahí lo asustas, si tiene tres años a veces ahí lo asustas, pero si ya tiene entendimiento te dice que no es cierto. Ahí lo asustas si ven un chichi’ (Hombre, 74 años).

También indicaron que el miedo es importante, pues se espanta y amenaza a los niños y niñas con llevarlos al hospital, con entregarlos al policía si no se portan bien. Un sabio local lo menciona de la siguiente manera: “desde pequeño deben asustarlos para ponerlos en buen camino, para que les vaya bien, para que no vayan en otro camino”. Las madres señalaron que les puede dar miedo lo que ven en las películas de terror, incluso pueden soñarlo. Sin embargo, no se debe atemorizar mucho a los niños, debe haber un equilibrio, pues pueden presentar dificultades en su desarrollo.

La tristeza fue reportada en términos del lub óol (ánimo caído) y na’an óol (sin ánimo), para referirse más al desánimo, falta de ánimo. Cuando se presentan, se busca hacer cosas que les gusten a las niñas y los niños para motivarlos y que dejen de estar sin ánimo de emprender algo. Fue mencionado que quizá algunos niños viven en contextos de pleitos familiares y eso hace que piensen mucho en la situación, que tengan tuukul (preocupación), lo que los lleva a estar desanimados.

En relación con las causas y prácticas parentales que promueven el uts modo fue recurrente la mención de la disciplina y la educación que se provee en casa, ya que ahí es donde aprenden las niñas y los niños los buenos o malos modos. Ahí pueden aprender a ayudar a los demás, a respetar o a insultar. Como se ha descrito, los sabios locales consideran que los niños y las niñas que crecen en una familia tranquila, serán tranquilos, algo que es esperado, como señalan “tranquilo u ch’íijil” (su crecimiento/desarrollo es tranquilo). En este sentido, si las niñas y los niños observan peleas o si la madre o padre no tiene un buen comportamiento frente a ellos, los infantes lo observan y eso es lo que aprenden.

Otra práctica es no consentirlos mucho, pues de hacerlo se vuelven berrinchudos o desobedientes. Padres y madres deben prestar atención a las niñas y los niños, no dejarlos, ni permitir que hagan lo que quieren. Si se les ignora o deja solos no tienen disciplina, y se desencadenan modos no deseados, como insultar o desobedecer. Hablar con ellos constituyó una práctica igualmente señalada, que implica aconsejarlos, platicar con ellos o decirles que son buenos. Esto fue resaltado con énfasis tanto por las madres y el padre de familia, como por las docentes. A las niñas y los niños que no se les habla ni reciben consejos, puede generar malos modos.

También subrayaron que no hay que regañarlos o castigarlos mucho, pues se vuelven muy tercos y pierden el equilibrio; es, pues, crucial para mantenerse tranquilos y calmados. Brindar cariño y amor es importante para promover modos adecuados. Algunos participantes indicaron que a veces es la personalidad de la niña o del niño lo que los lleva a comportarse como lo hacen.

En general, fue señalado que no se platica de las emociones, sino que se aprecia y comenta su expresión a partir de las acciones que manifiestan. Un ejemplo, es el mencionado por una sabia local de la siguiente manera:

Cuando ves a un niño, vamos a suponer que es mi nieto, está enojado, sólo así se queda, no va a conversar. No se platica mucho eso en la casa, sólo cuando ven que está cambiando [su comportamiento], como se siente un niño [se ve] en lo que hace (Mujer, 77 años).

En ese mismo sentido, los participantes precisan que los niños y las niñas de la comunidad son diferentes y no se les puede tratar igual. En particular, los sabios locales resaltaron que los cuidados en las ciudades no se pueden aplicar en los niños y niñas del pueblo. Una sabia local lo describe de la siguiente manera:

En las grandes ciudades como Mérida y Cancún, si un niño está llorando y una mamá que le diga: qué te pasa, lu’uban a wóol (estás con el ánimo caído). Nosotros aquí no es así. Ella platica sobre lo que le pasa al niño, pero yo estoy viendo que aquí no es así, sino que hacemos algo, no platicamos, sino que hacemos algo (Mujer, 77 años).

Discusión

A partir de los resultados, hay aspectos que es posible identificar mediante lo que se expone desde una perspectiva occidental predominante, hay otros que comparten algunos elementos y, finalmente, otros más que son completamente diferentes. De esta forma, existe el reconocimiento de ciertas emociones como la alegría, tristeza, enojo y miedo. Sin embargo, es importante entenderlas dentro de un marco relacionado con el óol (Bourdin, 2014; Jiménez-Balam, 2008; Jiménez-Balam et al., 2020; Le Guen, 2017), el cual idealmente debe estar en equilibrio, de modo que la manifestación de dichas emociones son maneras que llevan a desequilibrarlo. Esto tiene implicaciones relevantes ya que, por ejemplo, el ki’imak óol (alegría) se asocia con estar tranquilo, en equilibrio y que eso significa ser feliz, que puede distar de ciertas expresiones que se considerarían adecuadas dentro de un contexto occidental.

Por otro lado, tanto en un contexto maya como en uno occidental, el papel del miedo para evitar peligros está presente, pero al final en un contexto occidental termina asociándose a una emoción que puede caer en lo irracional, en algo no deseado, de modo que no es bueno ser miedoso. En cambio, dentro de un contexto maya el p’u’ujul (miedo) juega un papel muy importante en el aprendizaje de múltiples conductas de manera que en las primeras etapas de desarrollo socioemocional no tiene una connotación negativa, sino que incluso se promueve, pues permite que las niñas y los niños se cuiden a sí mismos y aprendan a conducirse de forma autónoma en su contexto inmediato. Esto es así porque en la cultura maya la autonomía es valorada desde edades tempranas (Gaskins, 2000).

Si nos centramos en las niñas y los niños de tres a cinco años, el trabajo preestablecido para promover el desarrollo socioemocional en un preescolar, destaca la identificación de las emociones y que niñas y niños sean capaces de mirarse al interior para identificar qué es lo que sienten y cuáles serían las formas adecuadas de expresarse. Es una mirada hacia el interior con una fuerte carga cognitiva de categorización. Va de adentro hacia afuera. Esta perspectiva es señalada por Hoemann et al. (2024) como una visión eurocéntrica occidental que considera las emociones como estados mentales internos individuales. Sin embargo, desde un contexto maya, en el desarrollo socioemocional se aprende a partir de la acción y, conforme van desarrollando su na’at (entendimiento), van cobrando importancia otros aspectos.

Hay asuntos, como la autonomía que, si bien en ambos contextos es significativo, en el contexto maya estudiado resulta más importante de desarrollar que lo que se menciona en el programa oficial de la Nueva Escuela Mexicana de preescolar, ya que a los niños y las niñas pequeños se les pide o se les permiten comportamientos que difícilmente realizaría un niño o niña de la misma edad dentro de un contexto occidental. Por otro lado, el respeto, la ayuda a otros, la responsabilidad y las relaciones interpersonales positivas parecen ser igualmente relevantes en ambos marcos de referencia, quizá por la base comunitaria de la Nueva Escuela Mexicana. Sin embargo, se evidencia que otros dominios como la comunicación, la bondad, la propia alegría, son aspectos que destacan en el contexto maya analizado y que suelen hacer referencia a que se viven en relación con otras personas, lo cual ha sido documentado en la literatura maya (Gaskins, 2020; Gaskins y Miller, 2009). Es decir, muchos de los dominios reportados que caracterizan a una niña o niño de entre tres y cinco años se centran en aspectos que los vinculan al otro, dejando de ser, entonces, un proceso interno individual.

Una distinción entre las prácticas de la enseñanza institucionalizada y las que emergen de la vida familiar y comunitaria es que, en el primer caso, el mecanismo que se busca enseñar es que los niños y las niñas sean capaces de expresar las emociones e identificarlas en otros compañeros, pues se espera influir en su confianza y autoestima personal. En cambio, en lo familiar y comunitario se resaltan los modos en torno al establecimiento de relaciones sociales, la autonomía, y el autocuidado. Por ello, en el contexto cotidiano no se fomentan emociones que puedan irrumpir con estas relaciones y desequilibrios, ya que es momento para estar ki’imak óolal (alegría), no es momento tener tuukul (preocupaciones) para las niñas y los niños de esa edad. Además, las prácticas de la vida comunitaria y familiar maya son comportamentales, se hacen cosas en el marco de las relaciones sociales y comunitarias. No se basa en la expresión individual e interna.

Por lo regular cuando se trabajan aspectos socioemocionales se considera la visión hegemónica de las emociones, desde la cual se plantea una universalidad, siendo que las características de los infantes del norte global del mundo son consideradas como la norma a la cual aspirar. Sin embargo, cuando los infantes de diversas culturas son evaluados o abordados desde esta visión suelen salir con deficiencias. Construir un marco a partir de los significados, valores y prácticas locales, no solamente constituye un referente para orientar el trabajo de profesionales de la educación, sino también una oportunidad de aproximarnos a una epistemología poco explorada y que resulta elemental hacer visible. Los sabios locales opinaron que es bueno que las maestras del preescolar donde van los niños y las niñas del pueblo conozcan cómo se trata y cuida a los niños y las niñas en las familias. Reconocieron que las profesoras tienen paciencia y dedicación. Por su parte, las madres y el padre de familia, señalaron que sí es bueno que se sepa cómo se vive en la comunidad. Mientras que las docentes, tanto las que están frente a grupo, como los estudiantes, resaltaron la necesidad de materiales y recursos educativos para abordar el tema de las emociones en sus aulas. Con la construcción del marco, se espera generar interés para trabajar en el contexto escolar tomando en cuenta los elementos culturales mayas, así como motivar a que se generen recursos educativos que contemplen el origen cultural y lingüístico de las niñas y los niños.

Conclusiones

En el presente trabajo realizamos una comparación crítica del marco de referencia construido en el contexto maya con las bases de la propuesta oficial para el ámbito socioemocional del nivel preescolar de México. Se hizo evidente que, así como hay elementos compartidos, también hay otros que son propios de la cultura maya. Esto conlleva a señalar la importancia de considerar la perspectiva intercultural al implementar programas o intervenciones de educación emocional adecuadas a los contextos de diversidad cultural como en este país.

Entre las limitaciones del trabajo estuvo que la participación de los padres de familia fue limitada, pues laboraban fuera de la comunidad. En su mayoría fueron las madres las que estuvieron dispuestas a participar.

Un elemento que llamó la atención fue que, a pesar que el óol es un término relacionado con las emociones ya reportado en literatura previa, fue mencionado escasamente, aunque lo dicho se vincula de manera directa. Esto lleva a pensar en otras metodologías y planteamientos para futuras investigaciones, pues es un elemento crucial en la configuración de lo emocional desde la cultura maya.

Por último, mirar las emociones desde una perspectiva diferente de la tradicionalmente concebida por occidente abre las puertas a desarrollar intervenciones que promuevan valores locales y un bienestar integral en las niñeces.

Agradecimientos

Agradecemos al Consejo Quintanarroense de Humanidades, Ciencias y Tecnologías por el financiamiento al proyecto del cual derivó este trabajo a través de su “Programa mujeres en la ciencia en Quintana Roo”. Especial agradecimiento a las y los participantes del preescolar “Cecilio Chi” y del Centro Regional de Educación Normal. Así como a los sabios locales de la comunidad y estudiantes de la normal.

Referencias

Alcalá, L., y Cervera, M. D. (2022). Yucatec Maya mothers’ ethnotheories about learning to help at home. Infant and Child Development, 31(4), e2318. https://doi.org/10.1002/icd.2318

Alcalá, L., Gaskins, S., y Richland, L. E. (2021). A cultural lens on Yucatec Maya families’ Covid‐19 experiences. Child Development, 92(5), 1-15. https://doi.org/10.1111/cdev.13657

Anziom, B., Strader, S., Sanou, A., y Chew, P. (2021). Without assumptions: Development of a Socio-Emotional Learning Framework that reflects community values in Cameroon. Frontiers in Public Health, 9, 602546. https://doi.org/doi: 10.3389/fpubh.2021.602546

Arzápalo, R. (1995). Calepino de Motul, Diccionario Maya-Español. Universidad Nacional Autónoma de México.

Bourdin, G. (2014). Las emociones entre los mayas. El léxico de las emociones en el maya yucateco. Universidad Nacional Autónoma de México.

Brady, S., Shneidman, L., Chay Cano, C. A., y Davis, E. (2023). Yucatec Maya children’s responding to emotional challenge. Affective Science, 4, 644–661. https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s42761-023-00205-1

Bronfenbrenner, U. (1987). La ecología del desarrollo humano. Paidós.

Casanova, E. (2019). El pa’muuk’ “rompe fuerzas” maya visto en términos de cuerpo, persona y sociedad. Universidad Nacional Autónoma de México.

Castillo, T. (2011). La salud y su promoción en X’Box, Yucatán. Una perspectiva psicosocial y cultural. Academic Publishers.

Cervera, M. D. (2016). Studying Yucatec Maya children through the eyes of their mothers. En V. Pache, C.-É. De Suremain y É. Guillermet (eds.), Production institutionnelle de l’enfance. Déclinaisons locales et pratiques d’acteurs (pp. 161-177). Presses Universitaires de Liège.

Cervera-Montejano, M. D. (2022). Children’s learning to be vernacular architects: Yucatec Maya theory behind LOPI (Cómo aprenden los niños mayas a ser arquitectos vernáculos: la teoría maya yucateca detrás de LOPI). Journal for the Study of Education and Development, Infancia y Aprendizaje, 45(3), 1-6. https://doi.org/https://doi.org/10.1080/02103702.2022.2059948

Cervera, M. D., y Méndez, R. (2006). Temperament and ecological context among Yucatec Maya children. International Journal of Behavioral Development, 30(4), 326-337. https://doi.org/10.1177/0165025406072794

Chen, X., y Rubin, K. H. (2011). Culture and socioemotional development: An introduction. En X. Chen y K. H. Rubin (eds.), Socioemotional development in cultural context (pp. 29-52). Guilford Press.

Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning (CASEL) (2013). CASEL Guide: Effective Social and Emotional Learning Programs, Preschool and Elementary School Edition. KSA-Plus Communications, Inc.

Delors, J. (1996). Los cuatro pilares de la educación. En La educación encierra un tesoro: Informe a la UNESCO de la Comisión internacional sobre la educación para el siglo XXI. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura . https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000109590_spa.locale=es

Denham, S. (2006). Socio-emotional competence as support for school readiness: What is about and how weassess it? Early Education and Development, 17(1), 57-89. https://doi.org/https://doi.org/10.1207/s15566935eed1701_4

Garduza, R., y Rodríguez, E. (2007). El proceso salud-enfermedad-atención en Kaua: entre el sistema médico alópata y el tradicional. En P. Quattrocchi y M. Güemez (eds.), Salud reproductiva e interculturalidad en el Yucatán de hoy. Península, Universidad Nacional Autónoma de México.

Gaskins, S. (1999). Children’s lives in a Mayan village. En A. Göncü (ed.), Children’s engagement in the world (pp. 25-61). Cambridge University Press.

Gaskins, S. (2000). Children’s daily activities in a Mayan village: A cultural grounded description. Cross-Cultural Research, 34, 375-389. https://doi.org/10.1177/106939710003400405

Gaskins, S. (2020). Yucatec Maya children’s moral development: Integrating cultural values through everyday experiences. En L. A. Jensen (ed.), The Oxford Handbook of Moral Development: An interdisciplinary perspective (pp. 186-202). Oxford University Press.

Gaskins, S., y Miller, P. J. (2009). The cultural roles of emotions in pretend play. En C. Dell (ed.), Transactions at play (pp. 5-12). University Press of America, Inc.

Hamui-Sutton, A., y Varela-Ruiz, M. (2013). La técnica de los grupos focales. Investigación en Educación Médica, 2(5), 55-60. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S2007-50572013000100009&script=sci_arttext

Hanks, W. (1990). Referencial practice: language and lived space among the Maya. The University of Chicago Press.

Henrich, J., Heine, S., y Norenzayan, A. (2010). The weirdest people in the world? Behavioral and Brain Sciences, 33, 61-83. https://doi.org/https://doi.org/10.1017/S0140525X0999152X

Hoemann, K., Gendron, M., Crittenden, A. N., Mangola, S. M., Endeko, E. S., Dussault, È., Barrett, L. F., y Mesquita, B. (2024). What We Can Learn About Emotion by Talking With the Hadza. Perspectives on Psychological Science, 19(1), 173-200. https://doi.org/10.1177/17456916231178555

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2020). Censo de Población y Vivienda 2020. México en cifras. Indicadores por área geográfica. https://www.inegi.org.mx/app/areasgeograficas/?ag=230020034#collapse-Resumen

Jiménez-Balam, D. (2008). Los movimientos del ánimo (óol): estudio sobre la concepción de las emociones entre los mayas de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo. (Tesis de licenciatura no publicada. Universidad Autónoma de Yucatán, México.

Jiménez-Balam, D. (2021). Concepções e metas de socialização de emoções entre mães e pais mayas do México e análise comparativas com participantes de agrovilas do Brasil. (Tesis de doctorado no publicada) Universidde Federal de Pará, Brasil.

Jiménez-Balam, D., Alcalá, L., y Salgado, D. (2019). Maya children’s medicinal plant knowledge: Initiative and agency in their learning process. Learning, Culture and Social Interaction, 22, 100333. https://doi.org/10.1016/j.lcsi.2019.100333

Jiménez-Balam, D., Castillo-León, T., y Calvalcante, L. (2020). Las emociones entre los mayas: significados y normas culturales de expresión-supresión. Península, 15(1), 41-65. https://doi.org/10.22201/cephcis.25942743e.2020.15.1.75402

Keller, H., y Kärtner, J. (2013). The cultural solution of universal developmental tasks. En M. J. Gelfand, C. Chiu y Y. Hong (eds.), Advances in culture and psychology (pp. 63-116). Oxford University Press.

Le Guen, O. (2012). Socializing with the supernatural: The place of supernatural entities in Yucatec Maya daily life and socialization. En P. Nondédéo y A. Breton (eds.), Maya Daily lives: Proceedings of the 13th European Maya Conference (pp.151-170). Verlag Anton Saurwein Publisher

Le Guen, O. (2017). Existe t-il des émotions en maya yucatèque? En N. Tersis y P. Boyeldieu (eds.), Le langage de l’émotion: variations linguistiques et culturelles (pp. 301-322). Peeters.

Macfarlane, A., Macfarlane, S., Graham, J., y Clarke, T. (2017). Social and emotional learning and indigenous ideologies in Aotearoa New Zealand: A biaxial blend. En E. Frydenbert, J. M. Andrew y J. C. Rebecca (eds.), Social and Emotional Learning in Australia and the Asia-Pacific (pp. 273-289). Springer. https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-981-10-3394-0_15

Mieles, M. D., Tonon, G., y Alvarado, S. V. (2012). Investigación cualitativa: el análisis temático para el tratamiento de la información desde el enfoque de la fenomenología social. Universitas Humanística, 74, 195-225. http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0120-48072012000200010&script=sci_arttext

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) (2022). Transformar-nos Marco para la transformación educativa basado en el aprendizaje socioemocional en América Latina y el Caribe. UNESCO.

Remorini, C., y Rowensztein, E. (2022). ¿Existe una normalidad en el desarrollo infantil?: Alcance y usos del concepto de desarrollo normal en la clínica y en la investigación con niños y niñas. Salud Colectiva, 18, e3921. https://doi.org/https://doi.org/10.18294/sc.2022.3921

SEP (2019). La Nueva Escuela Mexicana: principios y orientaciones pedagógicas. SEP. https://dfa.edomex.gob.mx/sites/dfa.edomex.gob.mx/files/files/NEM%20principios%20y%20orientacioín%20pedagoígica.pdf

SEP (2023a). La Nueva Escuela Mexicana (NEM): orientaciones para padres y comunidad en general. SEP. https://educacionmediasuperior.sep.gob.mx/work/models/sems/Resource/13634/1/images/La%20Nueva%20Escuela%20Mexicana_orientaciones%20para%20padres%20y%20comunidad%20en%20general_(Documento).pdf

SEP (2023b). Láminas didácticas Educación Preescolar Primer grado. SEP. https://libros.conaliteg.gob.mx/20/K1LAM.htm

SEP (2023c). Láminas didácticas Educación Preescolar Segundo grado. SEP. https://libros.conaliteg.gob.mx/20/K2LAM.htm

SEP (2023d). Láminas didácticas Educación Preescolar Tercer grado. SEP. https://libros.conaliteg.gob.mx/20/K3LAM.htm

SEP (2023e). Libro de la educadora. Educación Preescolar. SEP. https://libros.conaliteg.gob.mx/20/KOLEM.htm

Super, C., y Harkness, S. (1986). The developmental niche: a conceptualization at the interface of child and culture. International Journal of Behavioral Development, 9, 545-569. https://doi.org/https://doi.org/10.1177/016502548600900409

Verhoeven, E. (2007). Experiential Constructions in Yucatec Maya: A Typologically Based Analysis of a Functional Domain in a Mayan Language. John Benjamins Publishing.

Villa Rojas, A. (1987). Los elegidos de Dios. Etnografía de los mayas de Quintana Roo. Instituto Nacional Indigenista.