Introdução

Avaliamos[1]que é necessário voltar um pouco no tempo para fazermos uma breve apresentação sobre o surgimento dos Festejos do Bonfim. Esse costume é parte das comemorações em culto ao Senhor do Bonfim e não existe consenso na historiografia sobre a data de seu surgimento. Todavia, uma parcela considerável de pesquisadores/as apresenta o marco inicial na metade do século XVIII, trazida por Theodósio Rodrigues de Faria[2], mercador, que, após salvar a si e a sua tripulação de uma situação em alto-mar, fez empreender a fundação de uma igreja em Salvador, dedicada ao Senhor do Bonfim. Conta-nos alguns estudos que o pedido de livramento ao Cristo Crucificado, feito por Faria o levou ao alcance da graça. E por isso é levado para igreja da Penha uma imagem de Jesus Cristo Crucificado que será cultuado como Senhor do Bonfim.

Para se ter uma ideia da força simbólica que a imagem possuiu, existe na história, segundo Guimarães (2021), apenas dois eventos em que o Senhor do Bonfim saiu da capela. Uma, por via de organização popular, contra a violência praticada contra os menores de idade. E outra, relacionada a uma seca e à cólera vividas na Bahia, todas ao longo do século XIX.

Érika Mendes (2009) apresenta outra versão para o surgimento da devoção e, consequentemente, dos costumes de reverência ao santo. São expostas as versões de Serra e Querino, em que o Senhor do Bonfim é cultuado por promessas de soldados negros, que retornaram vivos da Guerra do Paraguai. Além disso, está associado ao culto a Oxalá, que era realizado fora dos limites de Salvador e depois incluído na cidade, escolhendo a imagem do Senhor do Bonfim para seu semelhante, através do que convencionalmente se conceitua na historiografia, e em outros campos do conhecimento, como sincretismo religioso. Este conceito foi abordado por diversos autores/as, como exemplo podemos citar Tito Romão (2018) que analisa como este processo foi necessário na resistência das religiões de matriz africanas para continuar existindo. Em um movimento de crítica conceitual pós-colonial, Léo Nogueira (2021) critica em um artigo o conceito de sincretismo, trazendo uma discussão teórica sobre o assunto, indicando a possibilidade de utilização do conceito de hibridismo ao trabalhar diversos autores/as como Homi Bhabha e Nestor Canclini. Neste artigo, compreendemos que as duas noções podem ser utilizadas de maneira que as duas convergem em apontar as estratégias utilizadas pelos escravizados para manter viva sua matriz cultural religiosa.

Independente de escolhermos uma versão ou outra para compreender os festejos do Senhor do Bonfim, e as práticas que aconteciam neste período, como por exemplo, a lavagem das escadarias, cabe frisar que, no período estudado, as práticas eram fruto de diversos costumes religiosos – praticados por católicos, candomblecistas e adeptos de outras religiões, de matrizes africanas ou não. Dividia-se entre os festejos, antes e após as missas e novenas, a lavagem da igreja que ocorrem na “quinta-feira antes do final do novenário”[3] e a “segunda-feira” do Bonfim continuidade dos festejos.

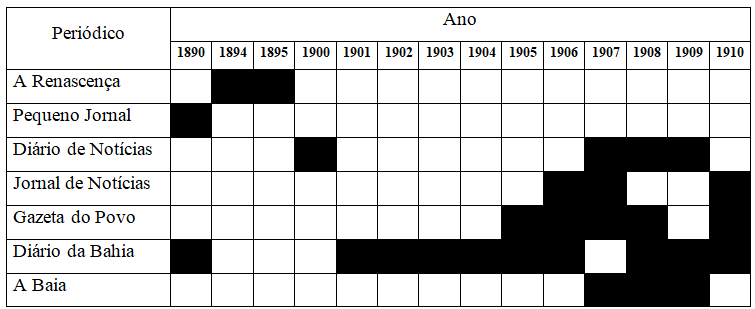

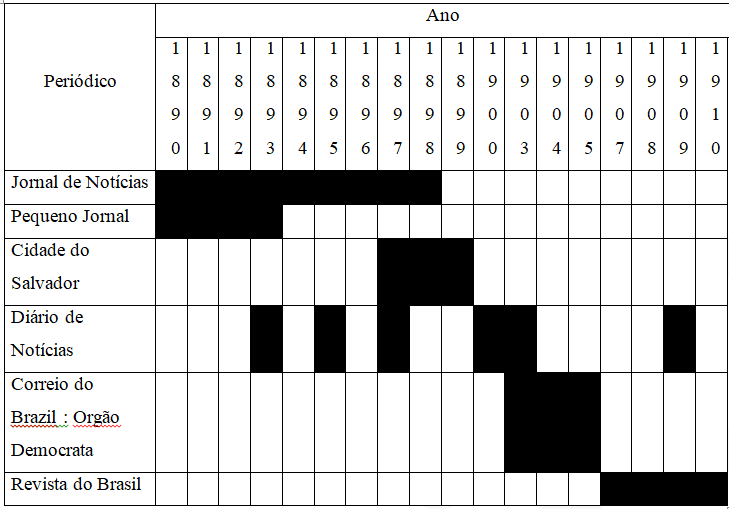

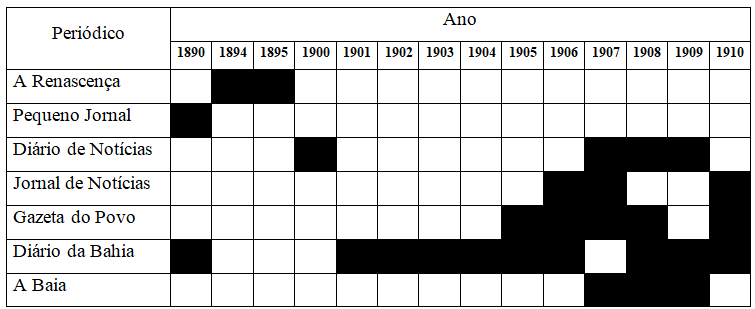

Como metodologia, este artigo utilizará as fontes coletadas nos arquivos físicos do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia (IGHB) e na Biblioteca do Estado da Bahia, juntamente com os periódicos acessíveis na Hemeroteca Digital Brasileira. A lista dos periódicos utilizados encontra-se abaixo:

Tabela 1

Organização dos periódicos pesquisados nos arquivos físicos

Dados da Pesquisa. Elaboração dos autores

Dados da Pesquisa. Elaboração dos autores

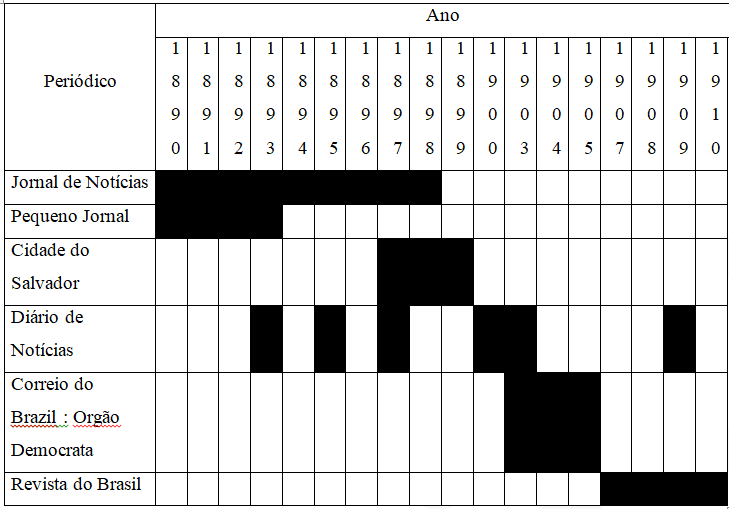

Tabela 2

Organização dos periódicos pesquisados nos arquivos digitais (Hemeroteca)

Dados da Pesquisa. Elaboração dos autores

Dados da Pesquisa. Elaboração dos autores

A partir das matérias selecionadas desses periódicos indicados acima, buscamos realizar uma discussão que, além dos aspectos gerais dos festejos, aborde alguns elementos envoltos nas complexidades pertinentes aos divertimentos das pessoas negras. Sobre a escolha dos jornais como fonte histórica, é necessário fazer algumas ponderações. Nem sempre os periódicos foram fontes utilizadas pelos/as historiadores/as, enquanto a revolução das fontes proposta pelo movimento iniciado na Escola dos Annales, na França no final da década de 20 do século passado, conforme indicado por Peter Burke (1992). Questionar esse tipo de fonte é fundamental, o que convencionou-se chamar na historiografia de crítica das fontes. Existem perguntas necessárias a serem feitas a elas, tais como: Quais eram seus financiadores? Para qual público leitor se destinavam? Qual era sua posição política editorial? Que tipo de matéria recebia mais destaque? Entre outras. Podemos citar alguns autores/as que nos trazem uma discussão mais fundamentada sobre o tema, como Tânia de Luca (2005), Mônica Karawejczyk (2010), José Barros (2012) e Letícia Krilow (2019).

Sobre as fontes cabe informar que iremos aborda-las de modo a lançar um olhar no que não está dito, com a finalidade de trazer elementos que nós historiadores/as poderemos abordar uma gama de características, mesmo que não esteja escrito explicitamente como apresenta Danilo Ramos (2023) em suas considerações sobre o papel dos jornais na construção das histórias das pessoas negras no século passado. O autor ainda pondera que este fato pode auxiliar nas apresentações de trabalhos engajados em uma história vista por baixo[4].

Desta maneira, nosso objetivo neste artigo é analisar os Festejos do Senhor do Bonfim e como e se apareceu alguma questão em que a raça foi elemento basilar. O período aqui abordado se refere a virada do século XIX para o XX (1890 – 1910), momento de mudanças sociais no cenário nacional onde havíamos a instauração da República e o fim da escravidão de forma de lei.

Os festejos do Senhor do Bonfim e as negritudes na Salvador da virada do século XIX para o XX

A proibição da Lavagem do Bonfim "com o fim altamente civilizador de prevenir os escândalos e profanações" (BONFIM, 2011), esta fala foi proferida pelo arcebispo Antônio Luís dos Santos. Esta decisão foi tomada no ano de 1890, através de uma portaria sob a responsabilidade da igreja. Todavia, não foi a primeira vez que ocorreu uma decisão deste porte, pois, neste mesmo ano tivemos a extensão da proibição em uma outra decisão, segundo coleta de fontes pesquisadas por Caio Adán (2004) e se estendeu até 1894. Essa ação foi simbólica se tomarmos a discussão sobre os ideais civilizantes e modernizadores em curso – tanto é que se ventilava uma decisão dessas há algum tempo, mas não havia saído do campo das ideias. Dar a materialidade a um elemento tão importante como este contou com uma rede de comunicação específica e um aparelho repressivo para fazer valer a decisão. Como exemplo da nossa argumentação, apresentamos uma notícia que foi publicada referente ao tema.

Lavagens de igrejas - O bispo de Eucaristia, coadjutor do arcebispado, baixou hoje uma portaria proibindo que nas igrejas se façam lavagem públicas, com o fim, altamente civilizador te prevenir os escândalos e profanações que costuma haver durante elas.[5]

Cabe destacar que uma parcela de pessoas negras foi exposta à violência policial[6] por consequência desta censura. Historicamente, a repressão passará por diversos elementos da interseccionalidade, ou seja, diversas camadas como a raça e classe social, conforme condensado por Carla Akotirene (2018). Após traçar o histórico do desenvolvimento do conceito de interseccionalidade por outros estudiosos, a autora indica que a interseccionalidade está relacionada a uma rede de interações entre várias formas de discriminação e marcadores sociais, percebendo assim sua elevada complexidade.

No fragmento apresentado em seguida, destacamos algumas reflexões necessárias, pois trata-se de um momento em que a polícia decidiu manter a proibição. Dessa forma, acreditamos que o trecho “decidiu manter” foi devido a uma contra-argumentação (solicitando a liberação), que não podemos inferir de qual estrato, camada ou estrutura social foi originado – mas é provável que tenha existido. A matéria informava que: “Lavagem do Bonfim - Comunicam que o sr. dr. chefe de polícia está resolvido a manter a circular do arcebispado, não consentindo Lavagem na igreja do Bonfim este ano[7]”.

Nos espaços propiciados pelos festejos do Bonfim, nos deparamos com o que convencionou-se denominar de sincretismo religioso. Que nada mais é que um momento em que duas ou mais religiões oprimidas se expressão nas imagens das religiões dominantes, transmitindo seus significados para ritos existentes em paralelo com a finalidade de continuar existindo. Exemplificando, é a imagem de Jesus crucificado dentro da igreja para os católicos e para outro grupo de pessoas não católicas pode possuir outro significado, como por exemplo Oxalá[8] no Candomblé. O sincretismo foi abordado por diversos autores e autoras como Roger Batide (1961), Reginaldo Prandi (2001) e Milena Batista e Osvaldo Oliveira (2011). Além destes citados, trazemos uma argumentação indicada por Léo Nogueira (2021) de que o sincretismo pode ser encarado por uma noção de hibridismo cultural, ou seja, atravessamentos culturais religiosos que foram uma terceira via, a partir dos elementos que confluem servido de base para tal movimento, o que no caso deste artigo poderia ser as condições adversas que levaram parte das religiões de matriz africana a se adaptar ou (re)existir para continuarem existindo. Nesta última concepção que seguiremos durante nossas discussões neste artigo.

Entendemos aqui uma condição que deva ser pensada quando analisamos a questão advinda da dicotomia do período em separar em polos distintos – o sagrado e o profano que pode ser registrado como sendo: o sagrado é, na maioria dos casos, visto a partir do olhar católico[9]. Iremos discutir e analisar nossas fontes, de forma que serão apresentadas, buscando não dar centralidade apenas ao sagrado e nem apenas ao profano como seu ponto contrário. Assim, em nossa perspectiva, o sagrado e o profano são variações conceituais que dependem da caracterização dos grupos sociais que a praticam. Queremos dizer com isso que o sagrado para o candomblecista pode significar algo oposto ao que o católico – mas nem por isso deixa de ser sagrado na perspectiva individual e/ou coletiva. Mesmo que seja um exercício não muito comum, precisamos fazê-lo.

As elites, através dos ideais tidos como modernizadores, estavam em uma luta contrária ao ideário de profanidade e do incivilizado/selvagem, ao passo que a modernidade buscada era quase que sinônimo do sagrado, do sacro e, consequentemente, de uma moral e tradição cristã. Em uma crônica publicada no jornal A Baia, vemos a força da Lavagem do Bonfim, inclusive como elemento que funciona como elemento que compõe, em parte, a tradição de Salvador, percebe-se também a defesa pelos valores culturais nacionalistas feita pelo autor ou autora. já naquele período, reproduzido na sequência.

É, realmente, para orgulhecer, um povo que, sentindo nas artérias o sangue impetuoso do progresso conserva, a despeito do estrangeirismo avassalador, esses costumes puros de outros tempos, essa tradição, que vincula dia a dia as gerações que vão chegando, mostrando, assim, que o nosso povo, assimilando a civilização europeia, nem por isto repele essa herança do passado, na qual expando a alma lírica e sentimental do expansivo povo baiano. A lavagem da pitoresca igreja do Bonfim, o mais popular dos nossos templos, efetua-se hoje, e o povo que para lá aflui, em ondas, com seus carros enfeitados e seus vasos cheios de flores, esquecido das jeremiadas das carpideiras da imprensa, gozará, no máximo, as ruidosas diversões com que celebra o milagroso Senhor.[10]

Esse recorte tem uma característica que remete ao fato de que o escritor ou escritora da matéria optou por apresentar a Lavagem do Bonfim como tradicional. Ou seja, reconhece um costume marcadamente influenciado e praticado em maior parte por pessoas negras, isto é, além disso, um costume que faz parte da tradição do povo baiano (como um todo). Além disso, também é reconhecido como uma forma de resistência tanto contra a hegemonia quanto em termos geracionais. Assim, o autor ou autora admite em um periódico que repetidas vezes teve ações de cunho racista e separatista a uma prática de pessoas negras, mas que é parte do todo. Isto é, é uma prática de toda sociedade baiana. Ancorados nas discussões de Eric Hobsbawm (1998) e Terence Range (1997) ao apontarem a tradição como um conceito construído em um tempo específico que busca auxiliar a construir identidades coletivas a partir de um ou mais costumes, o fato citado ganha ainda mais significado. Neste ponto, marcamos aos leitores e leitoras, que buscamos ao longo de nossa discussão, procuramos evitar a análise do passado com base nos julgamentos e valores sociais atuais, seguindo as considerações de Mark Bloch (2001) sobre a nossa responsabilidade como historiadores/as no cuidado com o anacronismo[11].

Chamou-nos a atenção a questão relacionadas ao debate sobre gênero contida nas fontes. Então, não poderíamos nos eximir de discutir essa camada social. Antes de iniciarmos é imprescindível reforçar que falaremos sobre gênero a partir de nosso lugar de fala. Ou seja, indicamos que temos um ponto de partida social para discutir o tema, uma construção histórica que nos fez chegar a determinadas cosmovisões existentes e outras que lutamos para combater. Entretanto, seguimos dentro desse marcador e, consequentemente, assumindo nossas contradições, como pontua Djamila Ribeiro (2019). Salientamos que não nos consideramos mais ou menos avançados do ponto de vista da luta contra o machismo e o patriarcado estrutural. Pelo contrário, somos historiadores que enxergaram a demanda analítica nascida dos gritos entoados pelas fontes.

Nas fontes coletadas, existe de forma explícita, em vários momentos, a sexualização do corpo da mulher negra, herança maldita dos tempos coloniais. Esquecida por parte da historiografia em determinados pontos, como, quando nas discussões sobre a “mestiçagem” no Brasil, coloca-se à margem ou se invisibiliza os estupros realizados por senhores de engenho a escravizadas, a “mestiçagem” não foi um processo pacífico ou civilizador, em uma relação “pacífica” da “casa grande com a senzala”, pelo contrário. Aparece também a tentativa de construção de uma identidade nacional que tenha em seu imaginário de população ideal formada pelos não-negros, isto é, trabalhando a favor da política de estado (nacional) da tentativa de embranquecimento da população – também no campo das ideias e até mesmo na elaboração de subjetividades coletivas que se movem a cada geração, dificultando a solidificação de uma identidade negra e vivência de negritudes.

Mencionamos uma marcação política em nossa escrita, aqui encaramos o desenvolvimento das negritudes, através de relações interseccionais complexas e dialéticas que se desenvolvem nos níveis individuais e coletivo. Então, sempre que nos deparamos com termos como “moreno/a, mulato/a, pardo/a e outros/as”, consideramos todos/as dentro da categoria negro/a. Em respeito às fontes, como são textos escrito na terceira pessoa (na maioria das vezes), não deixando espaços ou vestígios para que os atores, atoras e os sujeitos principais das matérias se definissem em relação a declaração étnica/racial, consideramos como parte da população negra. Conceitualmente nos ancoramos nas discussões e analises de Abdias do Nascimento (2016), Kabengele Munanga (2019) e Alessandra Devulsky (2021).

Abdias do Nascimento (2016) nos indica que essa política histórica de dividir as negritudes a partir da pigmentação da pele é uma base formadora por um estado elitista – e, em certa medida, racista. Trata-se de um estado que teme a união da população negra enquanto uma classe que poderia reivindicar de forma coletiva seus direitos e a construção de políticas reparatórias. Não estamos reivindicando políticas reparatórias no século XIX, apesar de guardadas as devidas proporções, existirem resquícios disso quando voltamos nossos olhares de forma mais detalhada ao passado[12]. Ao longo da história, dividir a negritude significou uma construção imaginária de um país formado por uma população de maioria não-negra. Sugere o autor que esse processo é parte do genocídio da população negra no Brasil – ao passo que não considera genocídio apenas pela morte física dos indivíduos, mas, além disso, a morte enquanto coletividade e possibilidade de identificação racial, que pode inibir uma jornada comunitária. Fazemos aqui a mesma escolha metodológica que Nascimento ao escrever a obra citada, ao passo que:

Como norma metodológica a ser observada neste trabalho, desejamos inicialmente recusar discutir as classificações comumente mantidas pelas ciências sociais quando tentam definir o negro no Brasil; estas definições designam os brasileiros ora por sua marca (aparência) ora por sua origem (raça e/ou etnia). Ocorre que nenhum cientista ou qualquer ciência, manipulando conceitos como fenótipo ou genótipo, pode negar o fato concreto de que no Brasil a marca é determinada pelo fator étnico e/ou racial. Um brasileiro é designado preto, negro, moreno, mulato, crioulo, pardo, mestiço, cabra – ou qualquer outro eufemismo; e o que todo o mundo compreende imediatamente, sem possibilidade de dúvidas, é que se trata de um homem-de-cor, isto é, aquele assim chamado descende de africanos escravizados. Trata-se, portanto, de um negro, não importa a gradação da cor da sua pele. (NASCIMENTO, 2016, p. 44)

Na obra Rediscutindo Mestiçagem no Brasil, Kabengele Munanga (2019) traça a história da construção de uma identidade nacional em contraponto à identidade negra. Além disto, propõe como através do tempo foram se formando políticas e culturas que dividiam a população negra, utilizando a melanina como marcador. Em sua argumentação, existe um exemplo importante a ser aplicado como citação – ele utiliza o caso da Revolução Haitiana[13]. Durante todo o processo revolucionário, foi criado um único sentido de identidade coletiva, ao passo que o ponto de união foi o ódio ao colonizador. Assim, essa revolução foi utilizada como um dos parâmetros pelas classes dominantes sobre a permanente necessidade de dividir a população negra.

Já Alessandra Devulsky (2021) discute através de diversos autores e autoras, o conceito de colorismo, e este como sendo a capacidade das classes dominantes de dividir as pessoas negras de sua construção racializada. Nesse sentido, para a autora, existe no Brasil um processo histórico de apagamento da raça negra. Assim, a pulverização em diversas categorias étnicas/raciais auxilia nesse processo, ao passo que o ser “não negro” se torna o objeto de desejo, mesmo para aqueles que deveriam estar no campo contrário.

Introduzimos um pensamento de Grada Kilomba (2019), que perpassará as discussões aqui levantadas, pois, a autora faz considerações sobre como a mulher negra acaba sendo o “outro” do “outro”, a partir da leitura e apresentação desse conceito nascido do movimento feminista negro. Ela nos indica que:

a mulher negra só pode ser o outro, e nunca si mesma. […] Mulheres brancas tem um oscilante status, enquanto si mesmas e enquanto o “outro” do homem branco, pois são brancas, mas não homens; homens negros exercem a função de oponentes dos homens brancos, por serem possíveis competidores na conquista das mulheres brancas, pois são homens, mas não brancos; mulheres negras, entretanto, não são nem brancas, nem homens, e exercem a função de o “outro” do outro. (KILOMBA, 2019, p. 214)

Nessa situação, a mulher negra tem ainda sua identidade como marca de diversos marcadores sociais que influenciam no cotidiano e, assim, a busca por parte dessas mulheres (mesmo que inconscientemente) de se tornarem não-negras fará com que termos de “morena” e “mulata” sejam incorporados na construção de sua identidade. Assim, o imaginário social popular, muitas vezes perverso e construído pela elite, irá aos poucos adentrando o tecido social do período, se tornando quase como um senso comum. Nesse ponto, existe um ditado racista e sexista que pode auxiliar a explicação da motivação de diversas mulheres viverem por toda vida longe da identidade negra – nessa categoria do não-lugar, da morena e da mulata. Diz o ditado popular: “branca para casar, mulata para f... e preta para trabalhar”, que foi o ponto de partida para Ana Pacheco (2008) analisar as condições que trouxeram à modernidade uma consideração social de impacto tão forte. Assim, reforça a autora que existiram e existem “códigos corporais racializados que denotam ideias de relacionamento afetivo-conjugal normativo. É como se a “cor” informasse o tipo de relação afetiva prescrito socialmente” (2008, p. 236). Terminadas nossas considerações teóricas, vamos as fontes.

“Os tradicionais festejos que atraem aquele ponto durante 4 dias grande concorrência de povo” – Discussão das fontes

Xisto[14], um cronista, que nos deixou muitas pistas dos divertimentos de Salvador na virada do século XIX para o XX, publicou um texto em que relata o trabalho de uma mulher negra durante a festa do Bonfim. Apesar de não se importar com a finalidade do trabalho que ela realizava, se era para o comércio ou consumo próprio, compartilha que:

Às pressas

- Dança! Gritou alguém.

Acertados os passos, começou o forró, um recortado ritmado de batuque. Uma creoula peneirava num miudinho de botar a alma da gente saracoteando, como atacada do mal de S. Vito.[15]

A fonte, reproduzida acima, traz, apenas nesse fragmento, diversos elementos que podemos elencar para análise: o início de um batuque em plena festa do Bonfim, a visão divisionista do outro sobre a negritude ao denominar uma mulher negra de crioula[16], satirizar que os movimentos que a mulher negra se assemelha a uma doença nervosa de movimentação repetitiva[17] e, por fim, como que para algumas mulheres negras, independente do caráter, os espaços festivos não modificam a necessidade do trabalho – pelo contrário, tais espaços poderiam se tornar locais para conseguirem renda.

Essa relação nos sugere a possibilidade de considerar que as formas de divertimentos das pessoas negras sempre estarão influenciadas pela sua corporeidade e pelas implicações que a negritude carrega em cada sociedade no tempo. Naquele período, marcado por um racismo que, de várias maneiras, ceifava vidas, muitas vezes com o respaldo de um Estado igualmente racista, tornou-se evidente que para muitas pessoas negras o acesso ao que hoje chamamos de lazer estava intrinsecamente ligado à sua raça. No caso das mulheres mencionadas anteriormente, é notório que suas formas de diversão não se encaixavam nos rígidos limites estabelecidos pelas normas sociais da época. Assim utilizar um conceito de lazer e/ou diversão que categorize estritamente os tempos sociais divididos em trabalho e não trabalho pode ser equivocado. Em vez disso, essas formas de lazer e/ou divertimento fazem parte de um contexto complexo, especificamente ao que discutimos neste artigo, e dialético, influenciados tanto pelas escolhas individuais quanto pelas categorizações coletivas.

Em outra crônica, temos um questionamento sobre quais os aspectos que mais chamam a atenção durante os festejos. Após trazer uma lista detalhada de coisas costumeiras que eram relevantes, em seu olhar, o autor acrescenta que o verdadeiro destaque:

(...) não está no donaire, nos requebros graciosos nos meneios elegantes de creoulinhas de pé miúdo e dentes alvíssimos das mulatas faceiras, que ostentam á cintura pesados berloques de prata e nos punhos. Pulseiras de ouro; não está nos grupos de populares que se cruzam as várias artérias do procurado bairro.[18]

Novamente, está contido nas linhas textuais a divisão da população negra pela lógica classificativa e imagética realizada pelo outro. O autor ou autora do texto adjetiva as mulheres negras que decidira apresentar como faceiras, de requebrados graciosos e a divisão que alude a elas, como crioulas e mulatas. Isto é, qualquer outra classificação, menos negra ou preta. A sexualização e coisificação dos corpos das mulheres negras tem a partir dessas utilizações é evidente.

Alguns vestígios foram encontrados em relação de como parte da população negra se vestia para os festejos do Bonfim, em especial para a Lavagem, cabe-nos trazer à tona, apresentando algumas transcrições de nossas fontes em seguida.

Outra feita, na ladeira do Bomfim, descia uma africana, as saias de crivo e rendas crepitantes de goma, os braços duros de cordões de oiro e de coral, o largo colo de azeviche resplandecendo sob o peso de colares ricos, o busto envolvido num chale precioso de Tonquim amarelo, a cabeça posta num torço branco e verde, com uma graça esquisita de pachá. Nisto um buscapé incivil embarafusta-se entre os pés luzidios de calcanhares polidos da rapariga.[19]

A LAVAGEM DO BONFIM - as moças faziam vestidos novos para o grande dia; as creoulas mandavam bordar em alto-relevo na fibra das saias um -Viva o Senhor do Bonfim; as mulatinhas encomendavam as clássicas chinelinhas em que apenas entra o dedo grande do pé e limpavam com erê as piseiras, braceletes e manilha que viam de cobrir-lhes os braços até acima dos cotovelos.

Aqui passa uma creoula, a camisa de crivo, emergindo de dentro do pano rico da Costa; ali, o vivedor feliz, de branco como um pombo, e com a dizer chalaças. Dentro da igreja, é a azafama do serviço, mulatas de formas opulentas, as saias prezas em formas de calções, vasculhando o assoalho. De quando em quando, uma boca mais alegre canta um verso.[21]

Temos, nas fontes citadas acima, distintas classificações para mulheres negras – crioulas, mulatinhas e africana. Quais as características levaram o cronista a indicar que a mulher era africana? Porque assim defini-la? Uma das possibilidades dessa construção textual pode ser para afastar o elemento negro da criação de um imaginário coletivo, ao passo que uma mulher negra que é colocada como africana, necessariamente, por oposição já não é brasileira, apenas pela pigmentação de sua pele. É necessário sinalizar que os momentos da festa e lavagem do Bonfim se tornara algo tão especial que levara as mulheres negras a se arrumarem com trajes festivos e com o melhor que as condições materiais de vida permitiam. Na segunda matéria, existe uma sutileza, percebida quando o autor ou autora separa “moças, ceroulas e mulatas”. Partindo dessa conceituação, entendemos que ceroulas e mulatas são categorias distintas e moças significa mulheres não-negras, reiterando nossas discussões sobre colorismo.

Nas músicas tocadas nos festejos do Bonfim que tivemos acesso, o corpo da mulher negra foi elemento central em vários fragmentos. Como exemplo, trazemos uma letra em que a mulher negra (caracterizada pelo compositor como morena), é adjetivada em associação à necessidade de dançar – e a todo um escopo comportamental que deveria ser seguido. Conforme reprodução da fonte.

Samba, Morena! Miudinho!

Requebra, que não faz mal!

Pois, o nosso Cavaquinho

Já tem selo oficial

Morena, miudinho!...Samba!

É nisso que eu tenho fé!

Está tudo na corda bamba,

Mas, a prima está de pé!

Morena, aperta! Miudinho!...

Que tem fibra este Violão!

Mais fibra do que o Murtinho...

Muito mais que a Conversão[22]

Enquanto espaço de sociabilidade, a Lavagem do Bonfim se apresentou como um local de construção de laços sociais, amores, rivalidades, manifestações religiosas, brigas e tudo que pode ser associado a tais espaços. Xisto nos apresenta a um casal que troca declarações de amor durante a Lavagem, segue fragmento da crônica abaixo.

Foi por uma destas deliciosas quinta-feiras, que um africano disse á parceira este idílio, oferecendo-lhe uma orchidea:

Mãe Maria, aqui tem este flô

Qui no matto zou achou,

Zi urvaio que elle tem

Significa nosso amô,

E a Maria respondeu de olhos baixos, muito enleiada e feliz daquele amor:

Pai Zuzé eu recebo est flô

Pir urvaio que elle tem;

Primita Deus, nosso Sinhô

Qui nosso amo fica bem.[23]

Nessa crônica, Xisto descreve o homem como africano, mas silencia-se sobre a cor da mulher. Inclusive, isso nos chamou a atenção, ao passo que o autor em outros textos fora bem detalhista na apresentação de seus personagens. Assim, nessa mesma crônica, ao se referir sobre a participação de algumas mulheres na lavagem, ele descreve todas as características delas detalhadamente. A declaração de amor que nos é apresentada foi escrita da forma em que o cronista supôs ouvir (e/ou da forma que se lembrou). Aqui inferimos que o autor usou um tom de ironia ao se referir aos personagens, pois é notório as dificuldades de acesso à norma culta da língua para população negra no pós-abolição, ou se fosse necessário seguir esta para se comunicar. Então, em nossa perspectiva, o texto nos auxilia à confirmação das diferenças atemporais entre língua culta e popular, falada e escrita, falada pela elite e pelos populares. Podendo ser utilizada, inclusive, como elemento de um poder simbólico – ou como conceitua Lelia Gonzales (1984), o pretuguês –, as formas de linguagem são muitas. De modo que podemos trazer para a nossa análise:

É engraçado como eles gozam a gente quando a gente diz que é Framengo. Chamam a gente de ignorante dizendo que a gente fala errado. E de repente ignoram que a presença desse r no lugar do l, nada mais é que a marca linguística de um idioma africano, no qual o l inexiste. Afinal, quem que é o ignorante? Ao mesmo tempo, acham o maior barato a fala dita brasileira, que corta os erres dos infinitivos verbais, que condensa você em cê, o está em tá e por aí afora. Não sacam que tão falando pretuguês. (GONZALES, 1984, p. 234)

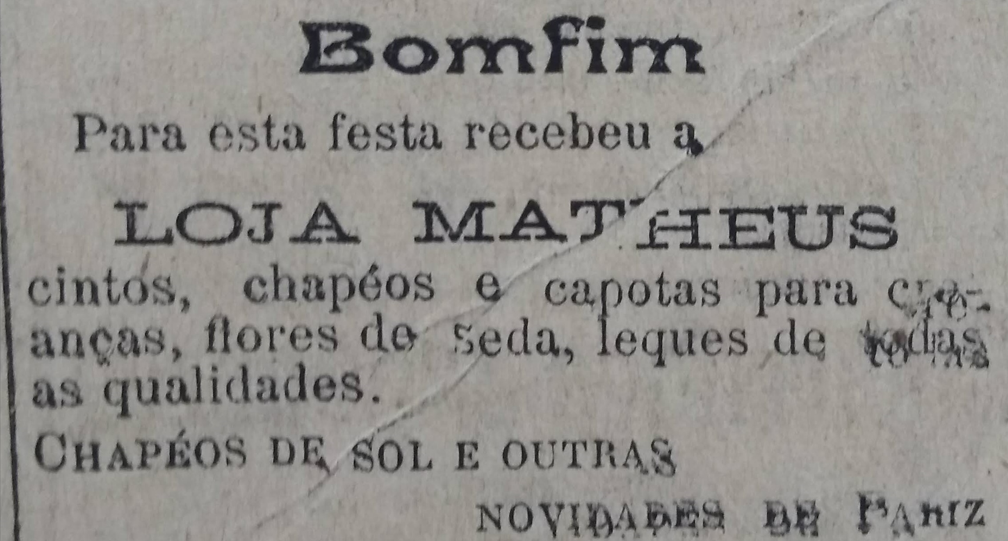

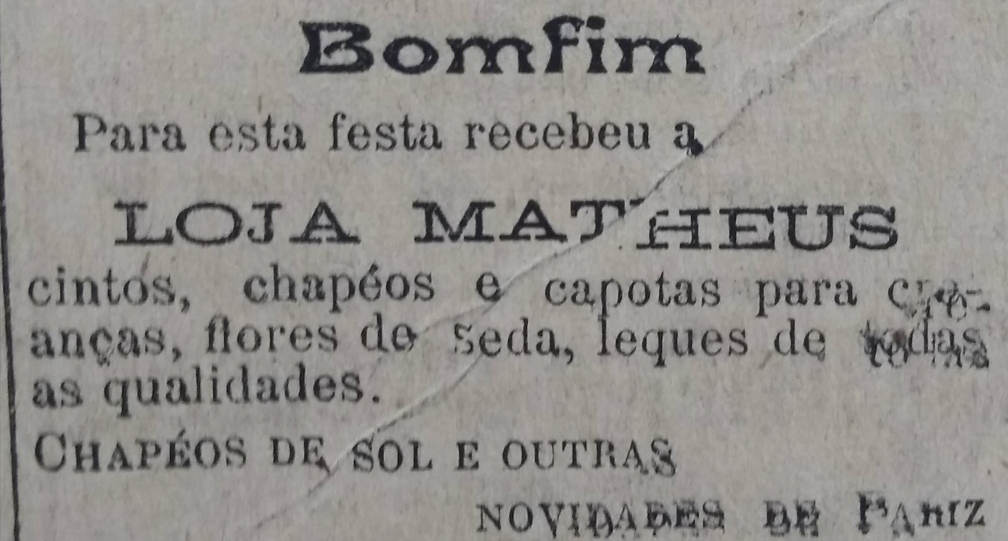

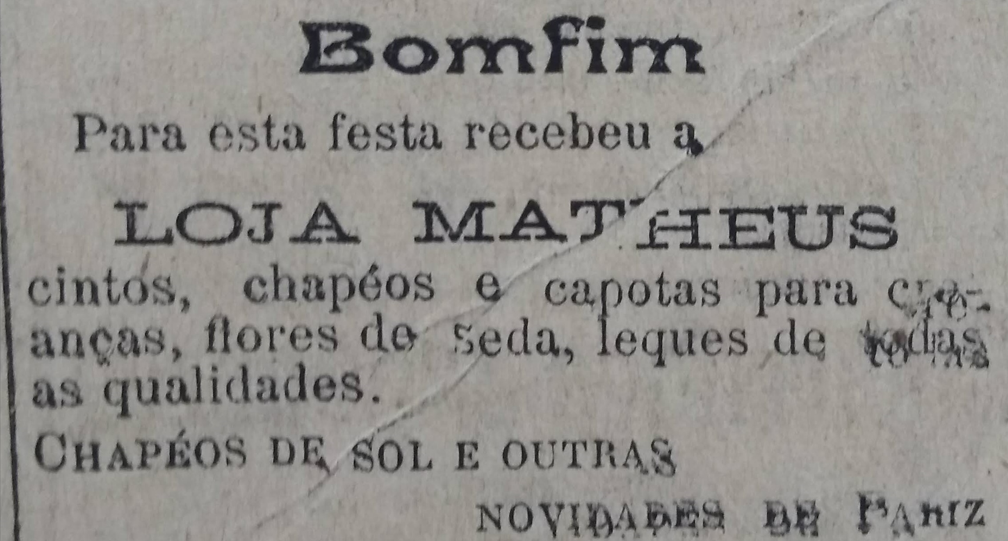

Os festejos no Bonfim configuravam-se como oportunidade para o comércio já na virada do século XIX para o XX. As fontes que utilizamos não foram capazes de nos fornecer subsídios para discussão das relações comerciais entre as comunidades negras. No entanto, foi notório como os estabelecimentos comerciais estavam ligados à conjuntura[24]. Assim, as vestimentas que as mulheres negras utilizavam, os acessórios para a lavagem da igreja e outros vinham de algum lugar, comercializados, independente da forma de realização da troca. Os costumes aqui tratados, geraram, em torno de si, círculos de necessidades e oportunidades de comercialização de mercadorias. Dessa forma, ficaram evidentes as estratégias de venda dos comerciantes do período – em direcionar a vendagem de produtos ligados aos Festejos do Bonfim. Em nenhuma delas, encontramos menção à Lavagem. Assim, acreditamos que este fator pode servir em nossa ponderação de que os festejos do Bonfim aqui analisados, em um contexto amplo, eram populares (com todas as classes e raças) – e isto traz consigo a possibilidade de criação de um mercado consumidor em potencial. A seguir apresentaremos algumas aparições disso. Informamos aos leitores que apenas neste ponto do trabalho vamos utilizar a “foto” da fonte, com a finalidade de apresentar a propaganda como ela foi publicada, ao invés de fazer sua transcrição. Queremos, com isso, trazer proximidade do tempo histórico que nos referimos.

Preocupados em vender seus calçados, a loja “O Firmamento” personalizou seus anúncios, voltando-os para a estratégia de lembrar os leitores da necessidade de calçados novos para os festejos – à medida em que, entre os costumes do Bonfim, estavam as romarias, procissões, as danças. Ademais, seu público-alvo era variado, homens, mulheres e crianças – calçados para toda família, informava o anúncio.

Figura 7

Propaganda da Loja "O Firmamento"

Jornal de Notícias, n. 8067, p.1, 14 de jan. de 1907.

Figura 7

Propaganda da Loja "O Firmamento"

Jornal de Notícias, n. 8067, p.1, 14 de jan. de 1907.

As roupas, a moda ou a forma de se vestir podem ser vistas como forma de distinção social. Em um contexto político, em que o poder estava em disputa, com a abertura de espaço pela conquista da hegemonia enquanto classe dominante, parecer ser rico e ter condições era necessário para as elites. Então, esses espaços de sociabilidades públicas, como os festejos do Bonfim, assumiam características diferenciadas em certos aspectos. Um membro da elite deveria estar na moda ou elegantemente vestido para representar-se, simbolicamente, pela vestimenta como tal – era preciso diferenciar-se dos demais presentes, se afastando das vestimentas comuns dos populares. Em alguns casos, esse fator vai remeter ao uso de peças vestiarias importadas. Os comerciantes, sabendo disso, construíam estratégias de propagandas, que buscava por estes nichos comerciais, diferenciando seu público-alvo, partilhando em categorias como gênero, idade e daí por diante. Trazemos alguns exemplos desta estratégia de venda.

Figura 8

Propaganda de Produtos para os festejos no Bonfim

Jornal de Notícias. n.7769, p.1, 13 jan. 1906.

Figura 8

Propaganda de Produtos para os festejos no Bonfim

Jornal de Notícias. n.7769, p.1, 13 jan. 1906.

Como parte da necessidade de diferenciação, tínhamos determinados anúncios que apelavam para marcação de seus produtos como “chiques” e “elegantes”. Nos perguntemos: quais motivos levariam as pessoas a se vestirem dessa forma para festejos populares? Inclusive, no anúncio abaixo, os produtos estavam voltados para o público feminino de todas as idades.

Figura 9

Propaganda de Produtos para os festejos no Bonfim

Diário da Bahia, n. 17, p.2, 23 de jan. de 1902.

Figura 9

Propaganda de Produtos para os festejos no Bonfim

Diário da Bahia, n. 17, p.2, 23 de jan. de 1902.

Mediante aos indícios que encontramos em nossas pesquisas, não somente em relação aos festejos do Bonfim, como em outras aparições que não foram objeto de estudo deste artigo como o carnaval, os comerciantes seguiam estratégias de vendas que tinham em determinadas datas pontos centrais para propaganda, no que poderíamos inclusive considerar uma indústria cultural. Obviamente, todas as relações de comércio giravam em torno desses costumes – por exemplo, existia um calendário festivo já constituído. Assim, não era apenas um ramo do comércio que se moldava com essas especificidades – podemos exemplificar a sentença por via da propaganda de um bar. Em seu anúncio, apresentava existência de um espaço para receber todos os participantes dos festejos do Bonfim que decidissem se refrescar. Inclusive, já anuncia que existirá abertura para as famílias se refrescarem, garantindo para estas o sossego – ao passo que na mesma propaganda existe apelo para as bebidas geladas que podem ser compradas pela rapaziada.

Figura 10

Propaganda de Produtos para os festejos no Bonfim

FESTA DO BOMFIM. Jornal de notícias. Salvador, n.7768, p.1, 12 jan. 1906.

Figura 10

Propaganda de Produtos para os festejos no Bonfim

FESTA DO BOMFIM. Jornal de notícias. Salvador, n.7768, p.1, 12 jan. 1906.

Figura 11

Propaganda de Produtos para os festejos no Bonfim

FESTA DO BOMFIM. Jornal de Notícias. Salvador, n.8065, p.1, 11 jan. 1907.

Figura 11

Propaganda de Produtos para os festejos no Bonfim

FESTA DO BOMFIM. Jornal de Notícias. Salvador, n.8065, p.1, 11 jan. 1907.

Quando falamos em festejos do Bonfim, necessariamente, precisamos recorrer aos meios de transporte disponíveis no tempo estudado. Na virada do século. vimos a inclusão do bonde como meio de transporte coletivo em Salvador – além dos outros, como cavalo, carroças etc. O deslocamento de todas os distritos da cidade, para Itapagipe e Ribeira, é grande.

Os serviços de bondes foram constantemente alvos de reclamação nos periódicos, o que reforçam a questão da quantidade massiva de pessoas que se deslocavam ao Bonfim para os festejos. Então, dadas as características do desenvolvimento tecnológico dos transportes, existia uma dificuldade significativa de modificação estrutural para a melhoria dos serviços em dias atípicos, como no caso dos festejos do Bonfim. Um exemplo das constantes reclamações temos no trecho que separamos a seguir, bem detalhado quanto a problemática aqui tratada.

O serviço de bondes foi anteontem pessimamente feito. Parece que a companhia pôs em contribuição todos os elementos para desagradar os passageiros. Havia uma conspiração geral contra a boa ordem do serviço. Deficiência de bondes, confusão de ordens desencontradas, bondes parados! Horas seguidas, maus serviços de cobrança, vexatório para os passageiros, tudo se viu além do limite que a aglomeração extraordinária poderia justificar. Basta dizer que um dos redatores desta folha levou perto de três horas para se fazer transportar de Itapagipe á cidade. Três descarrilamentos, segundo informaram os motorneiros, houve na viagem sendo preciso que os passageiros se negassem a pagar a passagem de bondes parados para que estes se pusessem em movimento.[25]

Essas reclamações foram constantes. Inclusive, em alguns periódicos existiam críticas e informações sobre as empresas que prestariam o serviço nos anos posteriores. A demora dos transportes era uma das principais cobranças. Afinal, grande parte da cidade ia para o Bonfim, a frota não comportava tal movimentação.

Festa do Bomfim - Para evitar que, na próxima e popular festa do Bomfim seja reproduzido o desagradável proposito, em que está a Companhia Veiculo Econômico, em servir pessimamente ao povo, é que antecipamos nossas solicitações, de urgentes providências aos dignos poderes públicos. A demora de 3 e 4 horas de relógio, por partidas de bondes, nos dias de festas, é muita chiсаna соm o povo. Famílias e famílias, veem-se privadas nestes dias de dar comprimento sua fé católica, por falta de transporte, como ainda ontem se dera, em relação à festa da Boa Viagem, em que, os que no ponderam ir a pé, voltaram para suas casas. Esperamos portanto que sejam tomadas as medidas necessárias, afim de que tenhamos o serviço desta Companhia regularizado, de modo a satisfazer o transito público, com bondes a tempo e a hora, nos pontos de embarque.[26]

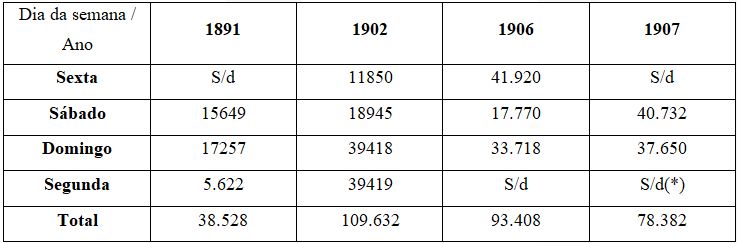

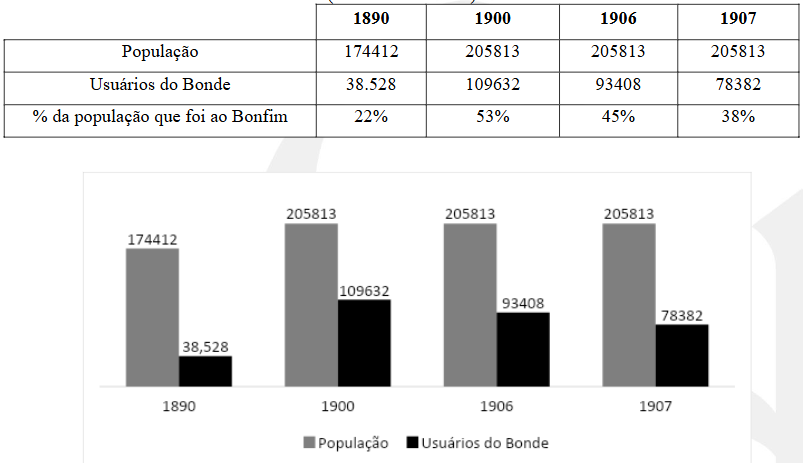

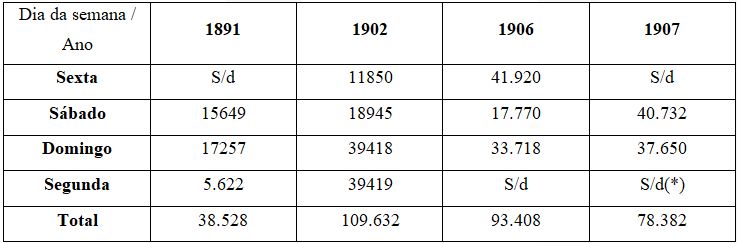

Em posse de algumas pistas, elaboramos um quadro com a quantidade de pessoas que se deslocaram rumo ao Bonfim utilizando os bondes elétricos, a ver.

Tabela 1

Quantidade de passageiros rumo ao Bonfim

Produção dos Autores (*) Sem dados

Produção dos Autores (*) Sem dados

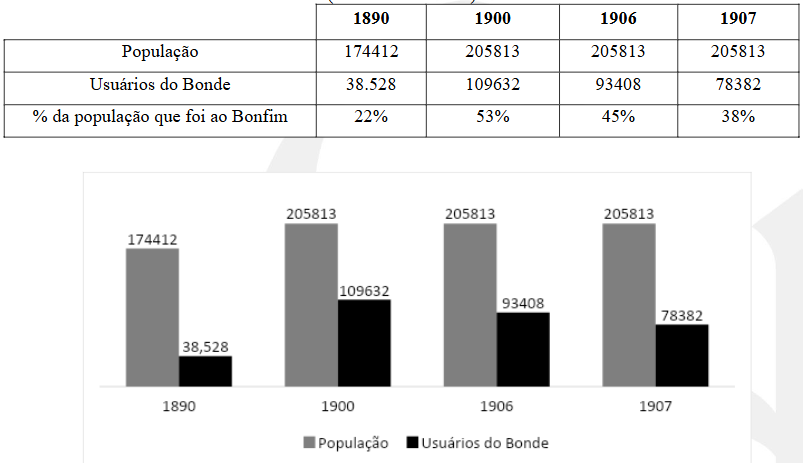

Esses números de deslocamentos não são inteiramente corretos, devido a própria tecnologia do período, ainda assim, extraímos as informações das fontes apresentadas agrupadas acima. Todavia, temos exemplos, como os dados referentes ao ano de 1902, dizendo que os números da segunda-feira foram maiores que o dia anterior – entretanto, não se quantifica a informação[27]. Outro ponto de contradição são os dados do ano de 1906, ao passo que o periódico informa que a quantidade total de passageiros foi de 103.408, diferente dos dados quando somamos o quantitativo total de cada dia da semana[28]. Mesmos com estas pequenas imprecisões, os dados são impressionantes em termos quantitativos. Então, ainda com a indagação sobre o tamanho dos festejos, também elaboramos um quadro (com os dados que tivemos acesso e que, por isso, não refletem a realidade, mas nos dá pistas) com a quantidade de habitantes da cidade – população – e a quantidade de pessoas que se deslocaram em bondes para os festejos. Por isso, listamos apenas o que conseguimos encontrar nas fontes. Ficaram de fora todos outros tipos de deslocamentos (a pé, a cavalo, com carroça, etc.). Dessa maneira, acreditamos que os dados são maiores que os apresentados abaixo.

Tabela 2 e Gráfico 1

Comparativo entre a população e quantidade de passageiros rumo ao Bonfim (números absolutos)

Produção dos Autores

Produção dos Autores

Inferimos que esse quantitativo de pessoas – e aliado às fontes que dizem sobre o caráter popular dos festejos – dá materialidade ao fato. Compartilharemos parte de nossas fontes, que informa sobre a popularidade do Bonfim.

A festa do Senhor do Bomfim - Desde sábado á tarde e à noite, até anteontem parecia ver-se quase toda esta cidade a mover-se em longo percurso para o ponto onde se realizavam as festas tradicionais do Senhor do Bomfim, notando-se no arrabalde de Itapagipe a maior animação, entre ruas cheias de populares passeando ao som de cantatas, trovas, cavaquinhos, violões, etc., e a movimentação vivíssima das casas alvoroçadas nas expansões próprias dos dias destes antigos festejos, tão filhos e íntimos da alma do povo baiano, neste misto que o caracteriza de espírito religioso e folgazão. Dizer o que foi a festa este ano é repetir que, como nos demais, foi extraordinária, a romaria ao templo que a crença popular consagrou a sua maior veneração, o seu maior entusiasmo, devotamento e fé. E' dizer que, como sempre, o povo, após a satisfação de suas crenças, espalhou-se pelos arredores da igreja, a todas as ruas do arrabalde e á Plataforma, alegre e divertido, cheio de verve, animado e ordeiro. E dizendo-se isto, tem se dito tudo em poucas palavras.[29]

As festas do Bomfim Começam hoje com a celebração da missa solene em louvor ao Senhor Bom Jesus do Bomfim, no seu formoso templo ao alto de Itapagipe, os tradicionais festejos que atraem aquele ponto durante 4 dias grande concorrência de povo não só desta capital, como do centro do Estado.[30]

As proporções do festejo se manifestam na construção pelo estado da vigilância, controle e repressão a qualquer “perturbação da ordem”. Foi comum no acesso aos periódicos nos depararmos com matérias que, em algum momento, citavam a quantidade de policiais que seriam utilizados para fazerem a guarda da festa, comando, etc. Os periódicos faziam agradecimentos públicos a manutenção da ordem à polícia, como em:

CANTANDO E RINDO - A ordem em que se realizou ontem, apesar da concorrência de milhares de pessoas, a popularíssima festa da segunda-feira do Bomfim. Não houve e não teve no Bomfim a mínima desordem, teve a polícia nada em que intervir... É sabida. Quando a razão: sempre se altera a ordem a polícia entende a ordem garantir"[31]

Parece-nos que as notícias sobre o policiamento durante os festejos do Bonfim se faziam presentes para manter um sentimento coletivo de segurança aos que desejassem sair rumo a Colina Sagrada. Para fazer valer essa tática, se estruturou pela imprensa jornalística uma forma de comunicação que garantisse o compartilhamento das ações tomadas pelo estado, via polícia.

POLICIAIS - Para manter a ordem pública e auxiliar a autoridade local, durante as festas do Bomfim, para ali seguem hoje 25 praças de cavalaria, que ficarão à disposição do dr. comissário da 2.a circunscrição. --Sendo grande a aglomeração popular amanhã em Itapagipe e na Plataforma, para onde se estende a onda popular movida pelas festas do Senhor do Bomfim, será aumentado o destacamento da Plataforma, que será comandado por um oficial.[32]

Como em grandes agrupamentos humanos não existia harmonia do início ao fim, encontramos poucos relatos de incidentes no Bonfim. Não queremos dizer com isso que consideramos os festejos cheios de violência ou algo do gênero, mas afirmamos que existiam violências nos mais diversos níveis.

Polycarpo Pedreira da Silva foi naturalmente as festas do Bomfim e achando-se na quebradeira fez uma subscrição alegando um falso motivo, um d'esses factos lamentáveis que surpreendem a vida humana, e procurava ontem colher o rico dinheiro dos incautos, na rua das Mercês. Quando foi pego e conduzido à estação policial da Piedade, onde se acha recolhido.[33]

- Os batedores de carteiras. PREVENÇÃO AOS INCACTOS - Foram postos hoje em liberdade os famigerados, «batedores - de carteira« Manuel Lagoa, Luiz Veiga, vulgo o Turco e Constantino Fontany, por alcunhara o Padeiro. Eses três refinados larápios estiveram na Casa de Correção os detidos a ordem do subdelegado da Rua do Paço, cerca de 20 dias. Ee o publico e especialmente aqueles que forem aos festejos do Senhor do Bomfim, se prec. venham portanto contra esses indivíduos.

Em matéria publicada pelo jornal Diário de Notícias, em 1908, após uma extensa lista de distribuição dos reforços militares e remanejamento para os festejos é informado que para auxiliar na manutenção da ordem estava naquelas datas formalizado a proibição de jogos públicos.

Os periódicos se referem a festa como uma prática sem distinção racial, pelo contrário, colocam o espaço como ponto de encontro ordeiro de toda população independente de raça ou classe. Após análise das fontes e confronto com nossa construção conceitual, temos a discordar das fontes. Ponderamos que eram espaços segregacionistas – e utiliza-se já na virada do século uma das marcas do racismo brasileiro: fingir que não existe. Inserimos aqui um conceito de Achille Mbembe (2014), que comenta sobre a criação de espaços visíveis (ou não), em que os grupos a partir da divisão por racial podem ou não frequentar. É notório a habilidade de como a população negra conseguiu manter seus costumes, seja utilizando de outros signos ou impondo suas tradições. Cabe destacar aqui o papel cumprido pelas mulheres negras que, em muitos espaços, foram as responsáveis pela manutenção da cultura fruto da diáspora.

Para finalizar, tratando-se dos festejos do Bonfim, em nossa perspectiva, uma fonte expressou bem parte das complexidades envolvidas nos processos, mesmo não citando a questão racial explicitamente. Então, decidimos finalizar o artigo com a definição desse costume a partir da visão de alguém que vivenciou o processo no tempo aqui estudado, assim:

A festa do Senhor do Bomfim - Desde sábado à tarde e à noite, até anteontem parecia ver-se quase esta cidade a mover-se em longo percurso para o ponto onde se realizavam as festas tradicionais do Senhor do Bomfim, notando-se no arrabalde de Itapagipe a maior animação, entre ruas cheias de populares passeando ao som de cantadas, trovas, cavaquinhos, violões, etc., e a movimentação vivíssima das casas alvoroçadas nas expansões próprias dos dias destes antigos festejos, tão filhos e íntimos da alma do povo baiano, neste misto que o caracteriza de espírito religioso e folgazão. Dizer o que foi a festa este ano é repetir que, como nos demais, foi extraordinária, a romaria ao templo que a crença popular consagrou a sua maior veneração, o seu maior entusiasmo, devotamento e fé. E' dizer que, como sempre, o povo, após a satisfação de suas crenças, espalhou-se pelos arredores da igreja, a todas as ruas do arrabalde e á Plataforma, alegre e divertido, cheio de verve, animado e ordeiro. E dizendo-se isto, tem se dito tudo em poucas palavras.[34]

Considerações finais

Incorporar as discussões relacionadas às questões raciais nos Festejos do Senhor do Bonfim é, na minha opinião, um passo necessário e significativo para a historiografia dos divertimentos em Salvador e para os estudos sobre o lazer. Durante nosso debate, ficou evidente que os elementos relacionados à raça estavam presentes nesses espaços, de várias maneiras diferentes.

Ao examinar as migrações de pessoas que se dirigiam para participar dos festejos, o dinamismo do comércio, a maneira como a imprensa divulgava as notícias e outros aspectos, podemos inferir a significativa importância que esses eventos tinham no calendário social de Salvador.

Quando analisamos a participação das pessoas negras nos Festejos, podemos inferir que, apesar do contexto racista da época, elas conseguiram encontrar maneiras de se divertir em um ambiente muitas vezes hostil à sua presença.

O presente artigo devido as suas fontes não podem aprofundar nas discussões sobre a criação de laços comunitários da comunidade negra durante os festejos, além disto, por se tratar de um artigo científico houve discussões que tiveram que ser deixadas de lado como por exemplo o formato das festividades e suas instâncias de decisão. Por fim, por escolha metodológica não foi apresentado um quadro da política nacional e internacional do período, o que me reservo a indicar aos leitores e leitoras uma contextualização em outros trabalhos que discutam o tema.

Aos leitores e leitoras que se interessarem todas as fontes utilizadas neste trabalho estão disponíveis em um site (https://danilopelc.wixsite.com/my-site).

Referências bibliográficas

ADÁN, C. F. F. MEMÓRIAS DA LAVAGEM. VII SEMOC - Semana de Mobilização Científica, Salvador, Outubro 2004.

AKOTIRENE, Carla. O que é interseccionalidade? Belo Horizonte: Letramento: Justificando, 2018

BASTIDE, R. O candomblé da Bahia (rito nagô). São Paulo: COMPANHIA EDITORA NACIONAL, v. 313, 1961.

BATISTA, M. X.; OLIVEIRA, M. D. Candomblé: memória e transmissão cultural em uma comunidade religiosa de matriz africana. Anais do Seminário Nacional da Pós-Graduação em Ciências Sociais - UFES, Feira de Santana, 2011.

BARROS, José D’Assunção. Fontes Históricas: revisitando alguns aspectos Primordiais para a Pesquisa Histórica. Mouseion, n. 12, mai/ago. 2012, p. 129‐159.

BLOCH, Marc. Apologia da história, ou o ofício do historiador. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001.

BONFIM, R. D. F. D. FESTA DO BONFIM. A MAIOR MANIFESTAÇÃO RELIGIOSA POPULAR DA BAHIA. Salvador: [s.n.], 2011.

BURKE, Peter. A Revolução Francesa da Historiografia: A Escola dos Annales (1929-1989). São Paulo: Editora UNESP, 1992.

DEVULSKY, A. COLORISMO - FEMINISMOS PLURAIS. Kindle: Polen, v. 1, 2021.

Hobsbawm, E. J. (1998). Costumes em Comum: Estudos sobre a cultura popular tradicional. Companhia das Letras.

GONZALES, L. RACISMO E SEXISMO NA CULTURA BRASILEIRA. Revista Ciências Sociais Hoje, 1984. 223-244.

GUIMARÃES, E. A. M. O Senhor do Bom Fim passeia pela cidade. CEAS, 2021. Disponivel em: http://ospiti.peacelink.it/zumbi/news/ceas/cc161.html.

HOBSBAWM, E.; RANGER, T. (Orgs.). A Invenção das Tradições. 2. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1997.

KARAWEJCZYK, M. <b>O jornal como documento histórico: breves considerações</b>. Historiæ, [S. l.], v. 1, n. 3, p. 131–147, 2011. Disponível em: https://periodicos.furg.br/hist/article/view/2371. Acesso em: 2 abr. 2021.

KILOMBA, G. MEMÓRIAS DA PLANTAÇÃO - EPISÓDIOS DE RACISMO COTIDIANO. 1ª. ed. São Paulo: COBOGO, 2019.

KRILOW, L. S. W. Jornal como fonte e/ou objeto da escrita histórica: proposta metodológica aplicada à análise das representações sobre “o político” na “grande imprensa carioca” de 1955 a 1960. Oficina do Historiador, v. 12, n. 1, p. e33745, 2019.

LUCA, Tania de. História dos, nos e por meio dos periódicos. In: PINSKY, Carla Bassanezi. Fontes Históricas. São Paulo: Contexto, 2005. p. 111-153.

MBEMBE, A. Crítica a Razão Negra. 1ª. ed. Lisboa - Portugal: Antígona, 2014.

MENDES, É. D. N. P. A lavagem das escadarias de Nosso Senhor do Bonfim da Bahia: identidade e memória no final do Oitocentos. Revista Brasileira de História das Religiões, 2009. 2-10.

MUNANGA, K. Rediscutindo a mestiçagem no Brasil: Identidade nacional versus identidade negra. 1ª. ed. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2019.

NASCIMENTO, A. O Genocídio do negro brasileiro: Processo de um Racismo Mascarado. 1ª. ed. São Paulo: Editora Perspectiva S/A, 2016.

NOGUEIRA, L. C. Superando o sincretismo: por uma história das religiões afro-brasileiras à luz dos conceitos pós-coloniais. Elisée, Goiânia, 10, n. 2, jul/dez 2021. 1-23. Disponivel em: https://www.revista.ueg.br/index.php/elisee/article/view/12730/8942.

PACHECO, A. C. L. “BRANCA PARA CASAR, MULATA PARA F., NEGRA PARA TRABALHAR”: ESCOLHAS AFETIVAS E SIGNIFICADOS DE SOLIDÃO ENTRE MULHERES NEGRAS EM SALVADOR, BAHIA. TESE. ed. Campinas: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS. DOUTORADO EM CIÊNCIAS SOCIAIS., 2008.

PRANDI, R. O candomblé e o tempo: concepções de tempo, saber e autoridade da África para as religiões afro-brasileiras. Revista Brasileira de Ciências Sociais, São Paulo, 16, n. 47, Outubro 2001. 43–58. Disponivel em: https://www.scielo.br/j/rbcsoc/a/BZgDYKY47Nn3gdPDwRTzCLf/abstract/?lang=pt#. Acesso em: Fevereiro 2023.

RAMOS, D. S. Os Jornais como Fontes para a Construção da História dos Divertimentos das Pessoas Negras no Início do Século XX. In: Coletânea do 1º Ciclo de Debates sobre História do Lazer, 2023. Editora EEFFTO.

RIBEIRO, D. Lugar de Fala. São Paulo: Editora Jandaíra - Kindle, 2019.

ROMÃO, T. L. C. SINCRETISMO RELIGIOSO COMO ESTRATÉGIA DE SOBREVIVÊNCIA TRANSNACIONAL E TRANSLACIONAL: DIVINDADES AFRICANAS E SANTOS CATÓLICOS EM TRADUÇÃO. Trabalhos em Linguística Aplicada, Campinas, 57, n. 1, 2018. 353–381. Disponivel em: https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/tla/article/view/8651758

Notas

[1] Este trabalho será escrito na terceira pessoa do plural como forma de homenagear a todos e todas que foram parte do meu processo de escrita durante a dissertação que originou este artigo.

[4] Conceito de uma historiografia preocupada com pessoas das classes populares, cunhado por Jim Sharpe e Edward Thompson.

[5] LAVAGENS DE IGREJAS. Jornal de Notícias. Salvador, n.3351, p.2., 10 jan. 1891.

[6] Trazemos este termo muito utilizado no cotidiano “violência policial” que a leitura em nosso artigo soará como um anacronismo, todavia, a violência policial é uma prática que nasce junto da instituição/estrutura da polícia. Guardadas as devidas proporções para cada tempo histórico, mas ela sempre esteve lá, mesmo que não tivesse este nome.

[7] LAVAGEM DO BONFIM. Jornal de Notícias. Salvador, n.3354, p.1., 14 jan. 1891.

[8] Oxalá é uma divindade, um orixá, venerado nas religiões de matriz africana do Brasil, como o Candomblé e a Umbanda.

[9] Não desejamos considerar esse fato como absolutamente verdadeiro. Também não pretendemos julgar a fé das pessoas; em nossa perspectiva, analisamos, em vez disso, a prática dessas pessoas.

[10] A LAVAGEM. A Baia. Salvador, n. 3280, p.1., 17 jan. 1907.

[11] Analisar o passado com valores do presente, fazer discussões através do tempo sem considerar a circulação de ideias inerente a cada período.

[12] Cabe lembrar que as primeiras cotas no Brasil, foram as terras doadas aos imigrantes europeus em diversas regiões do país.

[13] Tomada de poder pela população negra, escravizada, por volta de 1803 os revoltosos tomam o poder. A ilha de São Domingos passa a se chamar Haiti, os escravizados se tornam livres por suas próprias mãos.

[14] Não conseguimos identificar se este é o nome verdadeiro do cronista ou um pseudônimo.

[15] ÀS PRESSAS. Diário da Bahia. Salvador, n.11, p.1., 15 jan. 1902.

[16] Lembramos que quando o conceito se tratar de raça e seus ramos não modificaremos o texto na fonte, apenas nas discussões etc.

[18] SENHOR DO BOMFIM. Jornal de Notícias. Salvador, n.8073, p.1., 21 jan. 1907.

[19] ÀS PRESSAS. Diário da Bahia. Salvador, n.13, p.1., 17 jan. 1902.

[20] A LAVAGEM DO BOMFIM. Diário da Bahia. Salvador, n.12, p.1., 16 jan. 1902.

[21] ÀS PRESSAS. Diário da Bahia. Salvador, n.1, p.1., 16 jan. 1902.

[22] CANTANDO E RINDO. Jornal de Notícias. Salvador, n.8074, p.1., 22 jan. 1907.

[23] ÀS PRESSAS. Diário da Bahia. Salvador, n.1, p.1., 16 jan. 1902.

[24] Pois, as relações de trocas comerciais, não eram exclusividade das pessoas não negras.

[25] FESTA DO BOMFIM. Salvador. Diário da Bahia, n. 16, p.1, 22 de jan. de 1902.

[26] FESTA DO BOMFIM. Jornal de Notícias. Salvador, s/n, s/p, 02 jan. 1894.

[27] FESTA DO BOMFIM. Salvador. Diário da Bahia, n. 16, p.1, 22 de jan. de 1902.

[28] AS FESTAS DO BOMFIM. Jornal de notícias. Salvador, n.7772, p.1, 17 jan. 1906.

[29] A FESTA DO SENHOR DO BOMFIM. Diário da Bahia. Salvador, n.18, p.1, 23 jan. 1901.

[30] FESTA DO BOMFIM. Diário da Bahia. Salvador, n.11, p.1, 15 jan. 1904.

[31] CANTANDO E RINDO. Jornal de notícias. Salvador, n.7771, p.1, 16 jan. 1906.

[32] POLICIAIS. Diário da Bahia. Salvador, n.15, p.1, 19 jan. 1902.

[33] POLICIAES. Diário da Bahia. Salvador, n.18, p.1, 24 jan. 1902.

[34] A FESTA DO SENHOR DO BOMFIM. Salvador. Diário da Bahia, n. 18, p.1, 23 de jan. de 1901.

Autor notes

i Secretário do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Estudos do Lazer (PPGIEL) da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional (EEFFTO) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) desde 2017. Doutorando e bolsista CAPES-DS deste mesmo programa. E-mail: danilopelc@gmail.com. Orcid: https://orcid.org/0000-0003-0721-4848.

Ligação alternative

https://www.periodicos.unimontes.br/index.php/caminhosdahistoria/article/view/8151/7762 (pdf)