Artículos

PIB y población desde el periodo tardo colonial hasta 2014: el caso venezolano

GDP and population in Venezuela since the late colonial period until 2014

PIB y población desde el periodo tardo colonial hasta 2014: el caso venezolano

Revista tiempo&economia, vol. 5, núm. 1, 2018

Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano

Recepción: 14 Noviembre 2017

Aprobación: 15 Enero 2018

Resumen: El objetivo de este trabajo es múltiple, en primer lugar, propone una serie de población de Venezuela de 1783 a 2015, empleando nuevas estimaciones para el periodo colonial, guerra de independencia e información del censo de 2011, también, se incluye un primer análisis acerca del impacto demográfico de las inmigraciones en el crecimiento de la población en el siglo XX. Por otra parte, se presenta una serie del PIB para el periodo 1783-1829. Con la nueva serie de población y del PIB se obtiene una serie histórica del producto y la población que abarca desde 1783 hasta el 2014.

Palabras clave: PIB, población, economía colonial, inmigración, crecimiento, historia económica.

Abstract: The aim of this paper is manifold. In the first place, it proposes a population time series for Venezuela between 1783 and 2015, employing new estimates for the colonial period, the war of independence and information from the 2011 census. It also includes a first analysis of the demographic impact of immigrations for the population’s increase in the twentieth century. Moreover, a GDP series for the period 1783-1829 is presented. With the new population series and GDP, a historical series of the product and population from 1783 to 2014 is obtained.

Keywords: Population, GDP, Colonial economy, Inmigration, Growth, Economic History.

Introducción

Esta investigación es la continuación del artículo de De Corso (2013), donde se presentó una serie histórica del PIB venezolano y se realizó una exploración y discusión del crecimiento económico venezolano desde 1830 hasta 2012. Este trabajo complementa temas que por cuestión de espacio no se trataron en dicho artículo, y actualiza el PIB hasta el 2014. Se agrega una estimación del PIB para el periodo 1783-1829, por lo que la serie cubre los últimos 28 años del periodo colonial hasta 1811, los 18 años que corresponden a la Primera y Segunda República, la Guerra de Independencia y La Gran Colombia y se efectúa una breve exposición, en líneas gruesas, sobre los últimos años de la economía colonial hasta la creación de la República en 1830. Es decir, la serie del Producto Interno Bruto cubre un total 231 años. Por otra parte, se incluye un apartado sobre la población actualizando y proponiendo una serie desde finales de la Colonia hasta el 2015, destacando el impacto de las inmigraciones extranjeras en el siglo XX. Estos escritos forman una unidad para comprender el crecimiento a largo plazo de la economía y de la población venezolana.

Metodología

En líneas generales, el esquema metodológico para la estimación del PIB es muy sencillo. Para el periodo que va desde 1783 hasta 1829 utilizamos los datos del comercio exterior regresando los mismos en la relación entre el PIB y el comercio externo entre 1830 y 1870. Se escogió como fecha límite 1870, pues desde ese momento se iniciaron cambios en la economía venezolana, como la intensificación del monocultivo del café, las inversiones ferroviarias y en obras públicas ornamentales en centros urbanos, la ampliación de la producción minera y diversas reformas monetarias.

Es decir, a partir de 1870, el gobierno de Guzmán Blanco con su énfasis en el progreso civilizador, introduce una nueva dinámica en la economía venezolana. En cambio, el periodo 1830- 1870 guarda mayor correspondencia con el periodo tardo colonial y los años inmediatamente posteriores en su estructura del comercio exterior y además, casualmente, concluye con una guerra civil entre 1859-1863 (la Guerra Federal) que se asemeja por su intensidad y consecuencias a la guerra de Independencia y que sirve de parte aguas para el inicio de un nuevo proyecto nacional, conocido en la historiografía venezolana como Guzmancismo o modelo liberal amarillo. Si bien, se pudo construir una canasta de consumo alimentario para 1783-1829, no se pudo elaborar un índice de precios coherente que incluyera todos los productos básicos para la serie. Por lo tanto, aunque la estimación que proponemos tiene una base sólida en la relación entre el PIB y el comercio internacional para el periodo 1830-1870, en última instancia se fundamentó en el comercio exterior del periodo 1783-1829 y por tanto tiende a oscilar con el comportamiento del mismo.

Para facilitar la lectura de las series propuestas del Producto Interno Bruto, transformamos todos los valores monetarios en Bolívares corrientes y constantes de 1984 y Dólares internacionales de 1990 para simplificar su comparación con otras series. Así mismo, cuando lo ha requerido el cálculo, hemos convertido diversos tipos de medida de volumen, masa, peso, capacidad y superficie al sistema métrico decimal.

Para la serie que se inicia en 1830 hasta 1949, la metodología ya ha sido ampliamente explicada en De Corso (2013). El cálculo se efectúa por el lado del gasto, empleando las series de comercio exterior, gasto fiscal y un estimado del consumo privado y se rellena la identidad de PIB = Consumo + Inversiones + Gasto Público + Exportaciones – Importaciones. En términos generales, se parte de la construcción de tres canastas de productos básicos que se utilizan para calcular el consumo privado, multiplicando cantidades por el precio y el valor obtenido por la población a lo cual se agrega las exportaciones menos las importaciones y el gasto fiscal. Las inversiones se calculan a partir del crecimiento interanual del número de hectáreas bajo producción para la agricultura en general y el café y cacao en particular, que incluye valores de mercado, costos de producción y beneficios por hectárea, así como el desempeño en volumen de la producción agropecuaria, que aparecen en diversas estimaciones de Izard (1970). Aunque la información principal para reconstruir las inversiones fue el uso de las estadísticas sobre las importaciones de bienes de capital y algunos bienes intermedios e inversiones extranjeras en ramos de producción o servicios tales como ferrocarriles, telefonía, telegrafía, minería, y en la industria petrolera a partir de la década de 1920. A partir de 1950 tomamos única y exclusivamente los datos del Banco Central de Venezuela (BCV). El PIB a precios de mercado obtenido para toda la serie lo deflactamos usando como año base 1984 y obtuvimos así la serie a precios constantes, la cual se expresó en dólares internacionales de 1990.1

Para la población se ofrece una serie que va desde 1783 hasta 2015, en este caso se emplean las nuevas proyecciones que se desprenden del censo de 2011 y se discute extensamente un estimado del impacto de la inmigración extranjera, que incluye tanto cifras oficiales como oficiosas y valoraciones de las propias comunidades residentes en Venezuela, tema, por lo demás, que tradicionalmente no ha despertado mucho interés en el mundo académico venezolano.

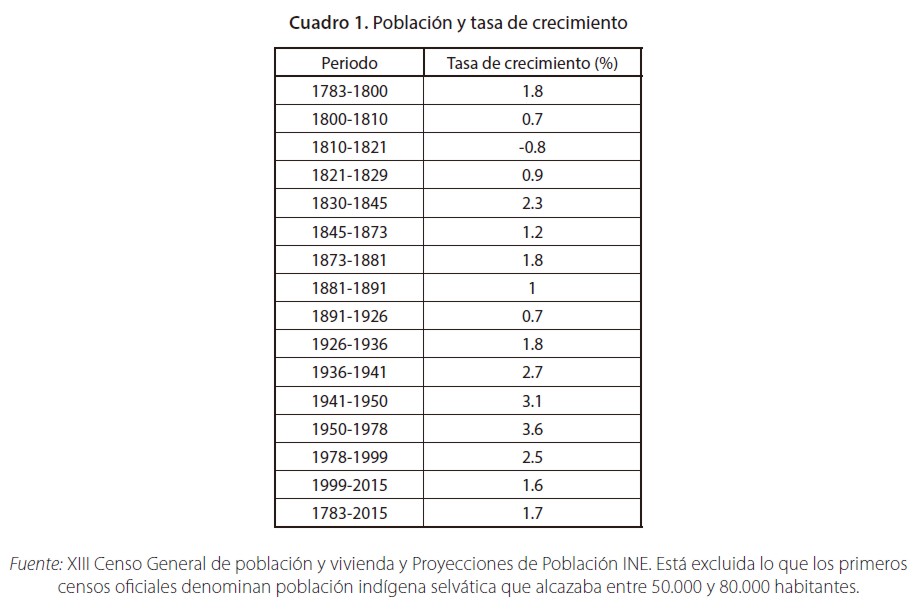

Población y urbanización

La dinámica de la población es un factor fundamental en cualquier medición económica tanto para el ingreso per cápita como para el producto, pues repercute e interactúa en el desempeño de ambas variables, aún más, en el caso venezolano, pues su economía, en el siglo XX, ha sido dependiente de la interacción de tres factores, volumen de producción de barriles de petróleo, precios del barril y agregamos acá la tasa de crecimiento de la población. De hecho, a mayor población, sin una expansión correspondiente de la producción petrolera o mejores precios, la renta petrolera per cápita y el PIB per cápita tiende a contraerse o estancarse.2

Para determinar la población del periodo 1783-1829 solamente hay estimaciones de viajeros que visitaron Venezuela durante esos años y algunos datos incompletos provenientes de diversas autoridades eclesiásticas y civiles españolas. El trabajo más detallado sobre la demografía colonial sigue siendo el de John Lombardi (1976), aunque limitado al arzobispado de la provincia de Caracas. El camino que se tomó para resolver este problema fue consultar prácticamente todas las estimaciones disponibles para el periodo que nos interesa, tanto en fuentes primarias como secundarias, que incluyen datos de la provincia de Caracas, la Capitanía General de Venezuela y la Gran Colombia (Siso, 2012). Se escogieron aquellos que coinciden con el comportamiento de la economía tardo colonial entre 1777 y 1829. Seleccionamos unos años bases e interpolamos la población entre ellos. Hay que subrayar que estamos ante una estimación muy gruesa, una conjetura que nos indica más bien una tendencia en el crecimiento de la población. Con base en la información consultada se infirió que la población pudo alcanzar alrededor de 580.000 habitantes para 1783 y creció hasta casi 800.000 pobladores (Humboldt) ubicándose en 850.000 en 1810 (Lombardi, 1976). Entre 1811 y 1822 la población debió decrecer a 766.000 (Humboldt) como consecuencia del terremoto de Caracas en 1812, la Guerra de Independencia, diversas epidemias en áreas densamente pobladas para la época y la emigración de parte de la población blanca, especialmente españoles y blancos criollos realistas que se desplazaron hacia Cuba y Puerto Rico.

Para los años que van de 1830 y hasta 2015 se construyó una serie de población interpolando para tal propósito una estimación propia para 1830,3 la estimación oficial de 1845 y los censos oficiales de 1873, 1881, 1891, 1926, 1936 y las proyecciones de población del Instituto Nacional de Estadística (INE) con base en el último censo de 2011. Para el año 1830 partimos de los datos de población de algunas ciudades para el periodo 1800-1810 (Chi-Yi, 1979, p. 20) y suponemos la recuperación de los centros urbanos para 1830, después de la Guerra de Independencia.

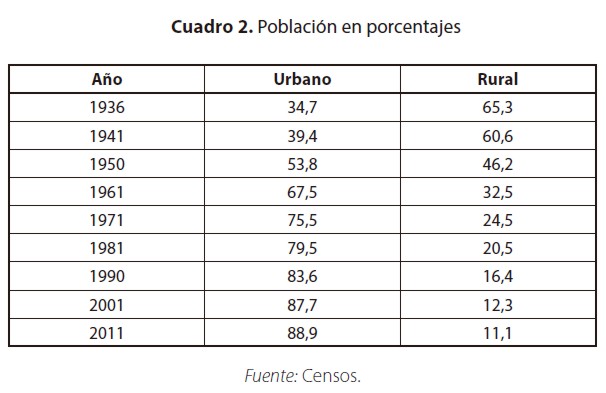

Por lo que respecta a la población urbana, podemos estimarla entre un 9%-10% para 1800- 1830 y aproximadamente 15%-16% en 1920. A partir de la década de 1930 ocurre una explosión en el crecimiento de la población urbana, una de las más rápidas e intensas del siglo xx, secuela de la explotación petrolera y las masivas migraciones internas y externas. Las ciudades petroleras como Maracaibo y Cabimas crecen de forma exponencial. Maracaibo pasa de una población de 115.000 habitantes en 1936 a 781.000 en 1971 y Cabimas de 22.000 a 133.000. Las ciudades industriales como ciudad Guayana pasa de 8.000 habitantes en 1936 a 143.000 en 1971. El área metropolitana de Caracas, especializada en servicios y sede de la burocracia central, creció de 263.000 en 1936 a 2.183.000 en 1971. Esta situación se repite en prácticamente todo el tejido urbano y va acompañado, en esos años, de una marcada especialización de algunos centros urbanos (industriales, petroleras y mineras, administrativas, portuarias y comerciales almacenamiento y depósito) (Chi-Yi y Picouet, 1979).

Por otra parte, la distribución espacial de la población mantiene los patrones heredados de la colonia. El 75% se concentra en la franja Costa Montaña (litoral del Mar Caribe y los Andes), 18% en los llanos y 7% en el sur (Guayana).

Impacto demográfico de la inmigración

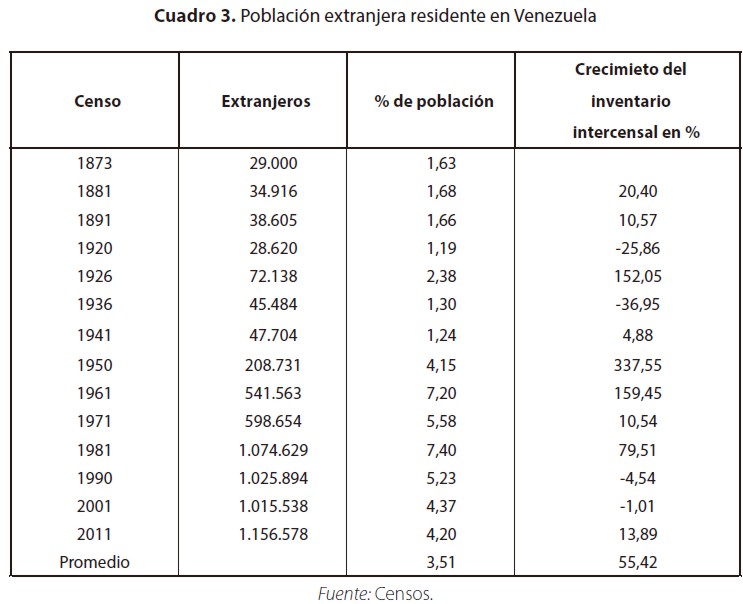

La cuestión de la inmigración va estar presente en los proyectos de las élites venezolanas desde la fundación de la República. La necesidad de poblar el país y mejorar “la raza” es un tema recurrente. En el siglo XIX Venezuela no recibió inmigrantes, a pesar de los múltiples esfuerzos que se realizaron por atraer colonos europeos, sencillamente el país era poco atractivo. Para 1900 residían en el país aproximadamente 35.000 a 40.000 extranjeros, alrededor del 1,5% de la población, la mayoría de ellos canarios, españoles peninsulares e italianos y unos 100.000 con antepasados migrantes llegados después de 1830.

A partir de la explotación del petróleo en la década de 1920, empieza a llegar mano de obra antillana, gerentes y personal técnico norteamericano y comerciantes árabes, italianos y chinos que se ubican alrededor y en las ciudades donde funcionan los campos petroleros, analizado detalladamente por Salas (2008). Pero es con el Gobierno del General Marcos Pérez Jiménez (1952-1958) y con la intención, ahora sí, de “blanquear” la población cuando comenzaron a llegar masivamente los europeos, una inmigración dirigida y planificada. Este era un viejo anhelo de las élites de poder venezolanas, siempre temerosas que el país cayera en manos de los pardos. Según Berglund (1980) y Pellegrino (1989), entre 1936 y 1961 llegaron 850.000 inmigrantes, otras fuentes hablan incluso de 1,3 millones (70% europeos) (Sánchez, 2014).

En 1961 la población censada era de 7.881.842 habitantes y uno de cada seis habitantes era nacido en el exterior. El gobierno democrático, que remplazó el Régimen Militar en 1959, juzgo necesario, en una coyuntura económica crítica detener la llegada de europeos que no fueran familiares de los que ya residían en el país. Empero, los flujos migratorios nunca se interrumpieron. Y a partir de la década de 1960 la mayoría de los inmigrantes van a arribar del arco andino (Colombia, Perú y Ecuador) y del Caribe (República Dominicana, Guyana y Haití), siendo esta una inmigración de carácter predominantemente ilegal y espontánea.

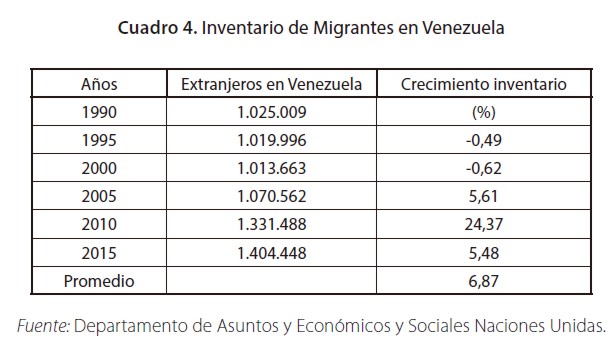

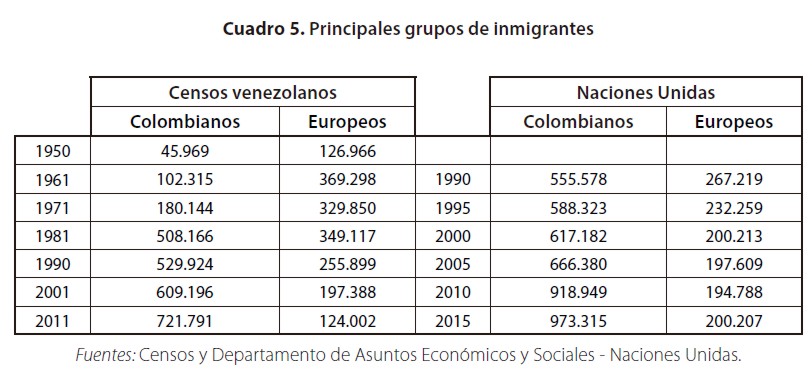

Las cifras censales y de Naciones Unidas permiten apreciar de la tendencia en la evolución del inventario de inmigrantes. Con los censos venezolanos se cubre el periodo desde 1873 hasta el 2011, complementados por las cifra del Departamento de Asuntos y Económicos y Sociales de la división de Población de Naciones Unidas, que abarcan desde 1990 hasta el 2015. Ver cuadros 3 y 4.

Del cuadro 3 puede desprenderse que la población migrante crece desde 1936 hasta el 2011, aunque se estabiliza en el periodo 1981-2001. La misma tendencia se observa con la información del Departamento de Asuntos y Económicos y Sociales Naciones Unidas (cuadro 4). La mayoría de los migrantes, según las cifras oficiales, son de origen colombiano y europeo, cuyos números, de acuerdo con ambas fuentes se ofrecen en el cuadro 5.

La tasa de crecimiento de los nacidos en el exterior, entre los censos, empalmada con las formuladas por Naciones Unidas muestra el aumento de la población extranjera.

De acuerdo con las cifras oficiales, la tasa de crecimiento de la población colombiana es vigorosa entre 1941-1983, y vuelve a crecer a partir de 1992 y hasta el 2014. La tasa de otros extranjeros se concentra en el periodo 1941-1960, 1972-1982 y retorna a ser positiva entre 2001- 2014. El crecimiento porcentual promedio anual, desde 1881 hasta el 2015, es 2,06% para la población residente en Venezuela y 2,93% para los nacidos en el exterior: el 3,65% para los nacidos en Colombia y 2,31% para otros extranjeros.

Otra fuente de datos, aunque difícil de acceder, para ponderar el número de nacidos en el exterior es la cantidad de cédulas de identidad emitidas a igual número de extranjeros; entre paréntesis el porcentaje con respecto a la población total. En 1961 eran 614.425 (7,8%), en 1971: 895.270 (8%), 1981: 1.363.945 (8,7%) y en 1983: 1.630.747 (9,9%). Entre 2004 y 2006 se entregaron a extranjeros en condición ilegal, 2.948.902 de cédulas de identidad (García, 2007), para un total de 4.000.000 de cédulas entregadas, entre el 2004 y el 2014 a personas en condición ilegal (Ministerio para las Relaciones Extranjeras, 2015).

El ecosistema lingüístico permite también hacerse una idea general de las dimensiones de las comunidades extranjeras. De acuerdo con Bondarenko (2010) los hablantes de lenguas minoritarias en Venezuela eran 2.010.000: la italiana 600.000, la portuguesa 500.000, la árabe 400.000, la china 160.000, el alemán coloniero 10.000 y las lenguas de otras diásporas 340.000. Con excepción del alemán coloniero, que se habla desde el siglo XIX, el resto de las lenguas minoritarias habladas se concentra en la primera y parte de la segunda generación de los migrantes llegados desde mediados del siglo XX.

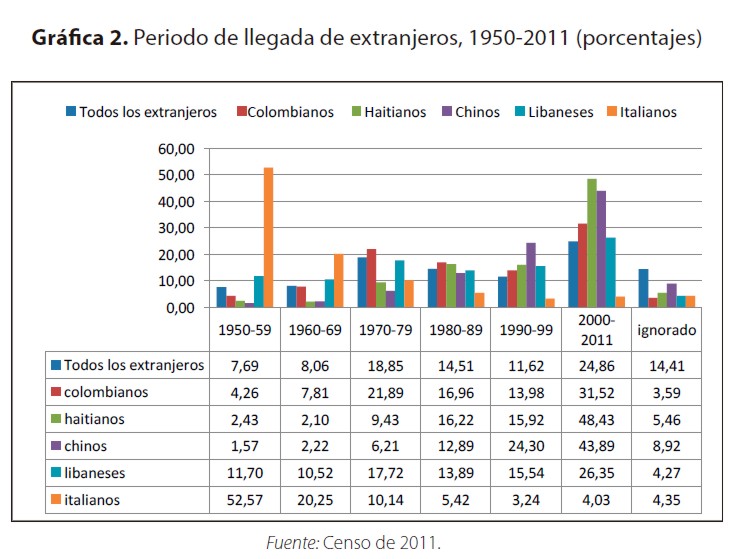

El periodo de llegada de los extranjeros a Venezuela refleja el ritmo decenal de la inmigración y como cambia la matriz de origen. La inmigración europea se concentra entre 1950- 1959, si bien siguen llegando, aunque con menos intensidad, hasta 1979, el caso de los italianos es emblemático del patrón del movimiento de los inmigrantes europeos. El 50% llegó entre 1950-1959 y otro 30% entre 1960-1979. A partir de 1960 la inmigración se hace más heterogénea con predominio de andino-caribeños. Los asiáticos (chinos) cobran fuerza a partir de 1990. De la información también se deduce una ola de arribos a partir del año 2000, especialmente de haitianos, chinos, colombianos y libaneses. Esta nueva ola migratoria pasó desapercibida4 por el mundo académico y medios de comunicación, si bien, el número de inmigrantes que especifican la fecha de arribo entre el 2001-2011 es un cuarto de total de los establecidos en Venezuela desde 1950.

Por otra parte, es oportuno destacar que en la última década Venezuela se ha convertido en un país emisor de emigrantes además de receptor. Aplicando el método de las estadística vitales o residual, la migración neta entre 1999 y el 2017 es de 687.550 personas (incluye extranjeros repatriados y nacionales emigrados), dicha cifra no está muy lejos de las propuestas por la División de población del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas que ubica, en el 2017, el inventario de venezolanos en el exterior en 657.439, de los cuales ya 320.140 se encontraban residenciados en el exterior para el año 2000. Así que si admitimos que la mitad de los emigrados entre 1999 y el 2017 son efectivamente portadores únicamente de la ciudadanía venezolana, excluyendo pues extranjeros y personas con doble nacionalidad, la cifra alcanza unos 680.000, similar a la propuesta por División de población del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales Naciones Unidas. Los principales destinos de la emigración venezolana son Estados Unidos con 260.174 personas de primera generación y 106.268 de segunda generación nacidos en EE. UU. y España con 68.866, que obviamente no incluye personas con doble ciudadanía ni retornados españoles. La gráfica 3 resume las estadísticas vitales con una perspectiva de largo aliento.

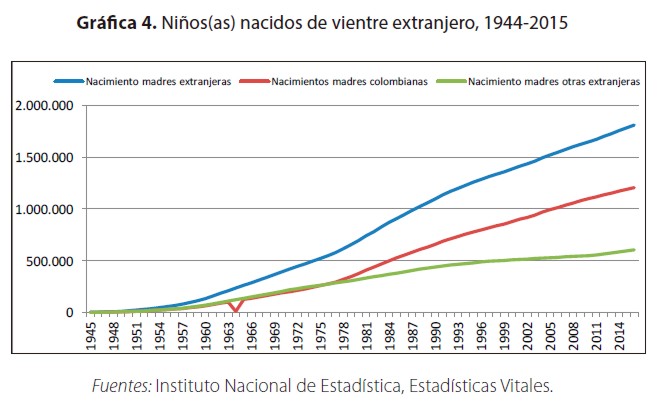

Con las estadísticas vitales se puede explorar el impacto demográfico de los inmigrantes. El nacimiento de hijos de extranjeros es un indicador fundamental, dado que evidencia la capacidad reproductiva de la población nacida en el exterior. Al respecto, hay vacíos, sin embargo, se puede partir de la información disponible del nacimiento de niños(as) de vientres extranjeros nacidos en Venezuela para el periodo que abarca 1944-2015 y registrados en los plazos y modalidades establecidos por la ley. Con estos datos se elabora la gráfica 4.

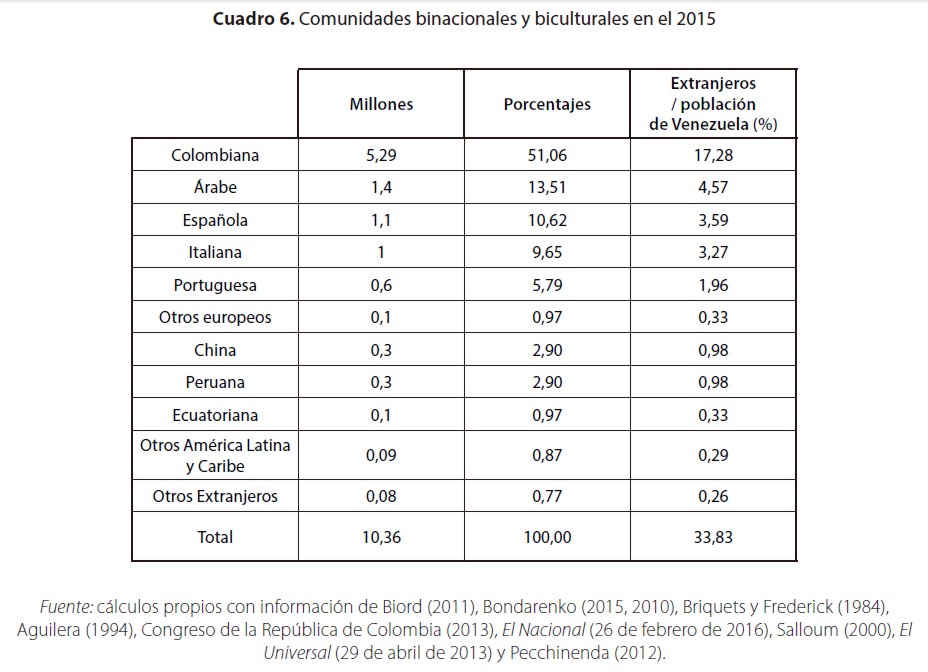

De acuerdo con las estadísticas vitales,5 entre 1944 y el 2015 nacieron en Venezuela 1.8 millones de niños(as) de madres extranjeras, de los cuales 1.2 millón de madres colombianas.6 Si se totalizan los niños(as) con un padre o ambos extranjeros la cifra alcanza los 2.5 millones, que sumados a los nacidos en el exterior y un estimado de la tercera generación (2.37 millones), mayoritariamente de descendencia europea, permite conjeturar que las personas con orígenes extranjeros son cerca de 6.27 millones o el 20,5% de la población (30.62 millones) en el 2015. Con dicha información se puede calcular lo que denomina Livi Bacci fitness, es decir, la capacidad reproductiva de una población, que se expresa en la ecuación P = I x F; F = P/I, en donde P es la población inicial (en este caso el inventario de inmigrantes en 1944), I es inmigración neta y F es fitness (la capacidad de reproducción), es decir, una suma de la natalidad de los extranjeros y la inmigración neta. La estimación de F para la población extranjera es de 61,9, este guarismo por sí solo no dice nada, pero si se compara con el total de la población de Venezuela que se multiplica por 7,1, deja ver la importancia de la inmigración y su descendencia en el crecimiento demográfico venezolano (Livi, 2010). De hecho, una encuesta reciente para calibrar el deseo de emigrar de jóvenes universitarios efectuada por De La Vega y Vargas (2017), con grupos etarios de 18 a 26 años (N = 600) de cuatro universidades públicas y privadas (80.000 estudiantes) que proceden de la Región Metropolitana o Gran Caracas (7 millones de habitantes), el 34% tenía doble nacionalidad adquirida a través de padres y abuelos extranjeros.

No obstante, el número de extranjeros y sus descendientes que residen en Venezuela no se conoce con exactitud, por lo poroso de las fronteras, por donde han ingresado históricamente importantes flujos de inmigrantes ilegales y las propias limitaciones técnicas de los censos.7 En la década de 1980, a raíz del censo de 1981, se llevaron a cabo algunos estudios sobre el tema, pero los mismos no tuvieron continuidad y se circunscribieron a usar la omisión censal, obviando el amplio menú de métodos8 que se emplean para efectuar dichos cálculos.

Algunos datos sobre regularizaciones de inmigrantes permiten, indirectamente, apreciar las dimensiones del fenómeno migratorio no captados adecuadamente por los censos y saldos migratorios. Entre 1960 y 1981 (incluyendo la Matrícula de Extranjería) 559.393 personas fueron legalizadas (un promedio de 26.338 por año) y alrededor de 100.000 cambiaron su visa de turismo por una de trabajo (Torrealba, 1985). Entre el 2004 y 2010 se regularizaron 1.104.586 extranjeros9 –un promedio de 184.098 por año– superando este número los registrados en el censo del 2001 (1.015.538). Al decreto 2823 se sumó otra ventana jurídica, activada en marzo de 2012: un registro voluntario, vía internet, solo para ilegales con consortes venezolanos y parejas extranjeras indocumentadas con hijos nacidos en Venezuela. Para finales de 2013 acudieron al llamado 191.592 personas (INE). Por ejemplo, el número de nacidos en Colombia que residen en Venezuela, según fuentes de la ONG Asociación de Colombianos en Venezuela (ACOV) y oficiosas (Embajada de Colombia), oscila entre 4 y 4,5 millones de personas.10

En este sentido, es factible y pertinente efectuar una estimación de la población colombiana, pues es la mayor comunidad de origen extranjero, ya que representa, según los censos, el 65% del total. Julio Páez Celis (1987), quien fuera uno de los mayores expertos en demografía, efectuó un estudio con base en la tasa de mortalidad de la población colombiana en Venezuela para el año 1965 con tres estimaciones de su volumen que iban desde 3,1 a 4,5 (media 3,8) personas por una registrada en el censo de 1961. Al respecto, es oportuno subrayar que de 441.831 emigrantes colombianos llegados a Venezuela entre 1964-1974, 337.644 eran ilegales, es decir 4,2 ilegales por una persona regular (Mármora, 1979). En tiempos recientes, en el municipio Sucre del Estado Miranda el censo 2011 empadronó 44.202 colombianos, mientras la Alcaldía registra 200.000 nacidos en Colombia (4,5 veces superior a la cifra del censo) (Pardo, 15 de septiembre de 2015). Es decir, aparentemente por cada nacido en Colombia hay un coeficiente de 4 personas no debidamente registradas como colombianos en el censo. El estimado se calculó para un año base (1965) siguiendo el estudio de Páez Celis y se aplicó la tasa de crecimiento censal a toda la serie hasta el 2015. Con este método se estimó que la población colombiana creció de 461.000 personas en 1965 a 3.361.917, en el 2015. El equivalente al 10,98% de la población de Venezuela.

Empleando la tasa de crecimiento natural más la inmigración neta, la comunidad de origen colombiano en el 2015 sería de 5.295.506, de los cuales 1.933.589 de segunda y tercera generación. Es decir, el 17% de la población de Venezuela es de origen colombiano. El estimado de colombianos se puede corroborar, indirectamente. Una encuesta sobre tendencias sociales con 2.500 entrevistas a nivel nacional efectuada en el 2011 arrojó resultados sobre el gusto musical de los habitantes de Venezuela, el vallenato y la champeta, ritmos musicales de la Costa Caribe colombiana y con los cuales se identifica la comunidad de origen colombiano en Venezuela, alcanzaba la tercera posición con 13% de popularidad, equivalente a 3.762.729 de personas. Efectivamente, el 58% de los inmigrantes colombianos en Venezuela provienen de la Región Caribe. Hay un censo de la población colombiana (incluye personas con necesidad de protección internacional) en cuatro estados fronterizos (Zulia, Amazonas, Táchira y Apure) realizado en el 2007 por Acnur con colaboración del INE. El total de los nacidos en Colombia, residentes en dicho estados fue de 554.825 (9,72% de los habitantes de los cuatro estados). La tasa de crecimiento promedio anual de la comunidad colombo-venezolana en el periodo 1965-2015 es de 5,0%, dos veces mayor que la tasa de la población total residente en Venezuela (2,46%).

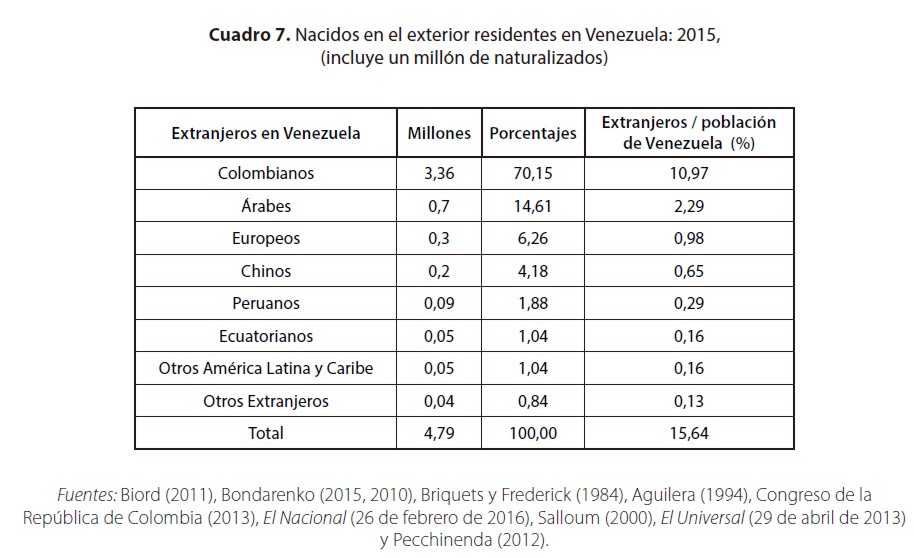

Para concluir este apartado, se propone un orden de magnitudes del acervo de extranjeros más personas con por lo menos un antepasado (padres, abuelos o bisabuelos) producto de las inmigraciones recibidas en el siglo XX, que se ofrece en el cuadro 6 y nacidos en el exterior en el cuadro 7.

Sean las estadísticas de carácter oficial o las estimaciones acá propuestas, el impacto demográfico de las inmigraciones sobre el crecimiento de la población venezolana es considerable11 y para el 2015 entre un quinto y un tercio de la población total es nacida en el exterior o tiene un algún antepasado migrante arribado durante el siglo XX. Tal como como dice una nota de 1991 proveniente de Eurosur / Flacso.

Los cambios demográficos de Venezuela son bastante singulares en la región: se trata del país que más ha crecido en las últimas cuatro décadas, llegando a cuadruplicar su población, sobre la base de un fuerte crecimiento natural y de un poderoso movimiento inmigratorio que dura hasta hoy, aunque haya reducido su ritmo durante los años ochenta.12

El desempeño económico desde 1783 hasta 1829 y su medición

El desempeño de la economía tardo colonial venezolana,13 durante la guerra de independencia y el periodo Gran colombiano constituye un tema muy espinoso, por las limitaciones de las fuentes estadísticas.

La economía de las provincias venezolanas, a diferencia de la de Nueva España, o Cuba, no contaba con ricos yacimientos mineros y grandes contingentes de mano de obra india, tampoco gozaba de las numerosas plantaciones de azúcar cubanas con amplios contingentes de esclavos y la inmediata atención que recibió la isla gracias a su posición geográfica estratégica. Fue más bien, por mucho tiempo, una economía de subsistencia situada en los confines del Imperio Español. Solamente a través de un crecimiento muy lento, pero duradero en el tiempo, logró desarrollar con vigor la agricultura cacaotera, a la cual se fueron sumando otros frutos como el café, añil, ganado, cueros y algodón. Así mismo, alcanzó a integrarse al mercado atlántico, partiendo del contrabando con las islas caribeñas, en manos de las potencias europeas, especialmente los holandeses, hasta colocar para finales de la colonia la gran mayoría de su producción exportable en los Estados Unidos. Casi todos los viajeros que recorrieron Venezuela, como Francisco Depons, Humboldt y Dauxion Lavaysse coincidieron en apreciar en ella una sociedad en plena transformación y crecimiento demográfico, económico y social.

No se quiere con estos testimonios soslayar que la sociedad venezolana no albergara contradicciones sociales que estallarían violentamente durante la guerra de independencia, ni restricciones para continuar expandiendo su frontera de producción. La intención es subrayar el grado de riqueza alcanzado, muy alto para la época, por un territorio desprovisto de provecho importante y localizado en el límite del Imperio español.

El nacimiento de la Venezuela moderna va a estar signado por el espacio y sus vasos comunicantes, es el producto de condiciones geográficas. Los fértiles y frescos valles de la Cordillera Montañosa y las Costas con sus puertos naturales enclavados en el Caribe son el punto neurálgico de agregación de la actividad económica y de la población, situación que persiste hasta el día de hoy. La economía venezolana nace como una economía fronteriza, con pocos intercambios externos, en la periferia de la economía imperial española. Con el tiempo la franja Costera Montana se integra al sistema atlántico, vinculándose a los puestos comerciales europeos del Caribe, y enlazándose simultáneamente al Virreinato de México como proveedor de frutos tropicales (cacao).

Seguidamente con el ingreso de los Borbones en el trono español y la nueva política económica mercantilista implementada por estos, se establece la compañía vasca Guipuzcoana en 1728. Esta compañía tiene como objetivo monopolizar el comercio de cacao hacia la metrópoli y el de diversos géneros hacia las provincias venezolanas. Durante cincuenta años (hasta 1781), la compañía de Caracas, como también se le conoció, no solo controló o procuró fiscalizar y regularizar el comercio externo, sino además tuvo amplias facultades para organizar la represión con medios militares del contrabando y vigilar las costas. Su actuación en las provincias venezolanas fue controversial, provocando duros enfrentamientos entre hacendados y bodegueros venezolanos con sus funcionarios. Pero es indudable que las provincias venezolanas vieron expandir su comercio y producción durante esos años. El papel de los vascos no se limitó al comercio, si no fue también social, cultural y político, con los buques de la Guipuzcoana llega la Ilustración y tantas otras modas europeas a la Capitanía. Modas que en el tiempo modelarían la mentalidad de los mantuanos y las castas.

Con la creación de la Intendencia General de Ejército y Real Hacienda en 1776 y la Capitanía General de Venezuela en 1777, finalmente se establece la primera centralización de los territorios que posteriormente conformaron la República de Venezuela. Las provincias que antes dependían de la Audiencia de Santo Domingo o del Virreinato de Nueva Granada, pasaron a depender de la burocracia española en Caracas y no en menor medida de su Cabildo y el arrogante mantuanaje que lo domina. El mayor centro urbano de la faja Costera- Montañosa, Caracas se volvió el centro del poder, en desmedro de las élites provinciales. La Compañía pierde poco a poco su preponderancia, pero los vascos continuaran ejerciendo el poder burocrático-imperial como Intendentes o funcionarios en el nuevo aparato político jurídico. En este último periodo, de 1770 a 1810, y que es cruzado por diferentes coyunturas, el comercio exterior de hecho y de jure se liberalizó y la economía se diversificó y se integró plenamente con el mercado atlántico.

Internamente, la Franja Costera-Montañosa se moviliza, especialmente a partir del siglo XVIII. Trata de expandir su frontera de producción sometiendo, integrando y articulando su propia periferia a sus necesidades económicas de crecimiento y exportación. Este vasto hinterland está constituido por las amplias planicies de los llanos y el profundo sur con sus selvas y la meseta de Guayana. Es por medio de la fundación de extensos hatos ganaderos, poblados, misiones, el comercio interno del ganado y el control sobre la mano de obra disponible en esas regiones, que se intenta ejercer dominio sobre esas tierras. Sin embargo, es un dominio precario, incierto, continuamente amenazado por las poblaciones de esclavos, pardos e indios que huyen del centro geopolítico y se refugian en esas comarcas. Forjando de estas regiones su hogar y estableciendo ahí poblados informales, es decir, sus quilombos y rochelas. Estas vastas áreas eran zona de limítrofe en 1810, allí convivían la economía natural de subsistencia y la caza del ganado cimarrón con los encadenamientos característicos de una economía de acumulación agropecuaria exportadora. En ese limes se confronta la barbarie y la civilización, convive la propiedad como régimen legal y la ausencia de propiedad como forma de vida. Aun con la Independencia esta contradicción se mantuvo y ocasionó un quiebre en el sistema socio-político colonial, cuyas consecuencias continuaron sintiéndose en la nueva República por largo tiempo.

La economía colonial venezolana, aunque pudiéramos añadir la historia económica de Venezuela, puede explicarse como una sucesión o ciclo continuo de exportaciones de productos primarios (cacao, café, petróleo) que articulan el mercado local al internacional. En el caso del periodo colonial el cacao fue el rey, actuó como el centro de gravedad de la organización económica colonial que circula alrededor del volumen y precios del cacao y su colocación en los mercados de Veracruz, Antillas Holandesas- Holanda, España y finalmente en las corrientes económicas atlánticas dominadas por las potencias anglosajonas. Eugenio Piñero, en un libro prácticamente desconocido en Venezuela, The Town of San Felipe and Colonial Cacao Economies, (1994) analiza, desde el punto de vista de la Teoría del Bien Primario Exportable los eslabonamientos entre el producto de exportación y la economía regional de San Felipe. Piñero (1994) tiene dos argumentos paralelos pero convergentes para la investigación histórica en el ámbito venezolano: en primer lugar, una crítica hábil al modelo de enclave económico y el dependentismo, y en segundo término una descripción pormenorizada de los eslabonamientos hacia atrás y el impacto sobre la demanda interna (consumo + inversión) que el procesamiento del cacao para la exportación tuvo sobre la economía de la región centro-occidental.

En definitiva, la evolución de la economía colonial venezolana va a supeditarse a dos elementos a lo largo de tres siglos: su ubicación geoeconómica en la fachada del Caribe y su vinculación, a través de ese mar, como suministrador de frutos tropicales en el mercado Atlántico. En ocasiones estos factores se combinan virtuosamente para expandir la producción y el comercio, y en otras negativamente, interrumpiendo los intercambios y crispando la actividad económica. Esto último sucede cada vez que la guerra estalla entre los Imperios europeos por el control de las vías de comunicación marítimas, lo cual dificulta el tráfico comercial, obstaculizando el flujo regular del comercio exterior, que es el motor que mueve la economía colonial. Para finales de la Colonia, la Capitanía ha acumulado una riqueza nada desdeñable para una economía pre-moderna. Para cuantificar este avance no tenemos otro camino que usar un método indirecto. Lo contrario sería no hacer nada, que nos parece aún peor.

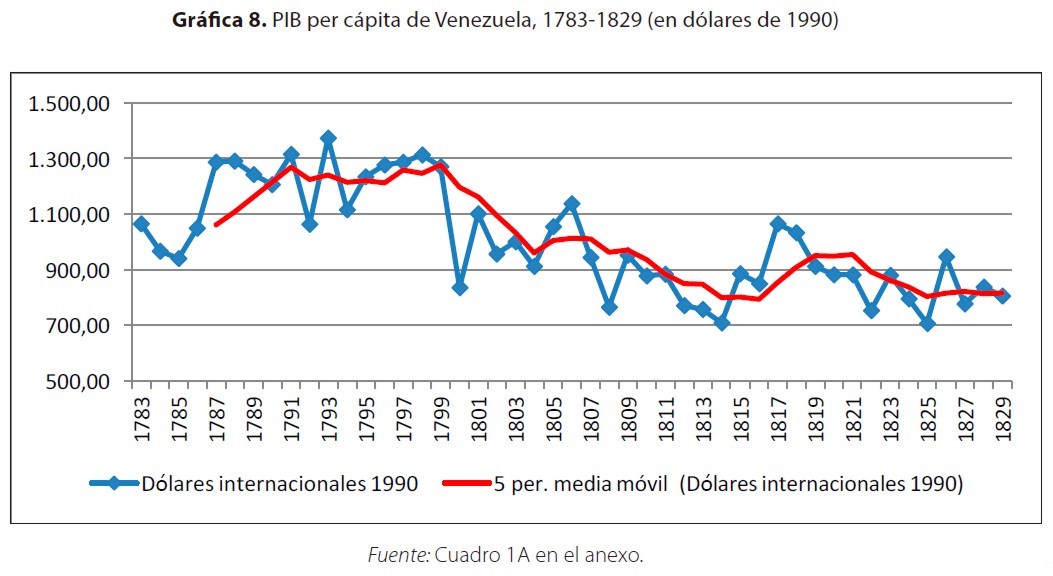

Teníamos tres retos: uno, disponer de una serie de población; dos, construir una serie del PIB corriente; y tres, determinar un índice de precios que nos permitiera la deflactación. Queremos resaltar que el resultado es un ejercicio de aproximación que nos puede indicar una tendencia, un orden de magnitudes y por lo tanto sujeto a correcciones en el futuro. Veamos entonces cuales es el comportamiento del PIB y la serie de población en el periodo que se inicia en 1783 y concluye en 1829. Para entender la evolución de la economía dividimos en dos momentos su comportamiento, para posteriormente mostrar una sola serie que abarque el periodo completo. El primer momento hace referencia al periodo 1783-1810, es decir, al periodo estrictamente Tardo Colonial, que antecede la disolución del vínculo colonial. El segundo momento corresponde a la guerra de independencia y la experiencia política de la Gran Colombia que concluye en 1830 con el nacimiento de la República de Venezuela. Este segundo periodo es sumamente complejo pues entre 1811 y 1821 la guerra de independencia se combate con saña en territorio venezolano provocando destrucciones de todo género y un desbarajuste mayúsculo en la Administración imperial. Si bien, algunos bolsones de resistencia realista se mantienen operativos, las grandes operaciones militares terminan con la Campaña y Batalla de Carabobo y es a partir de 1821, como parte integrante de la Gran Colombia, que Venezuela comienza a organizarse efectivamente como ente independiente del vínculo colonial. Tomamos como fecha de inicio 1783 porque para ese momento contamos con estimaciones de la población y del comercio exterior, que nos permite construir la serie.

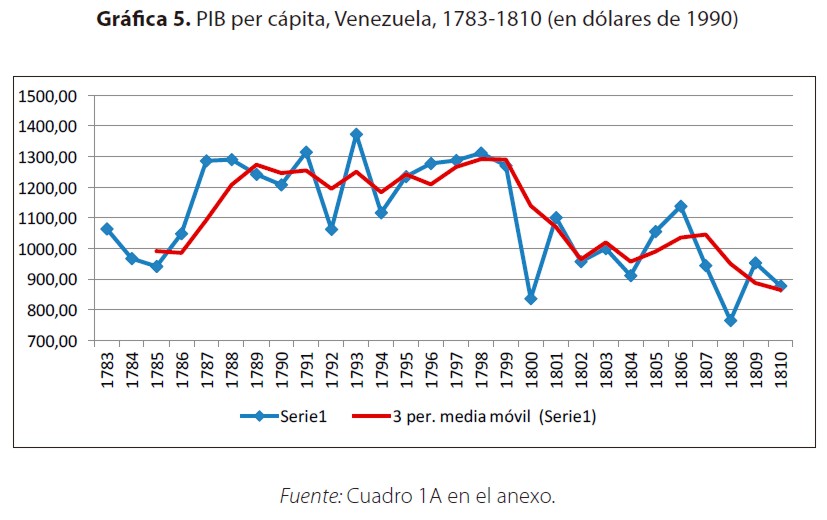

La economía colonial creció con relativa fuerza desde 1783 hasta aproximadamente 1799. A partir de 1797 las guerras de España contra Inglaterra, así como los cuellos de botella, consecuencia de la escasez de mano de obra, la falta de vialidad, la imposibilidad de almacenar un producto altamente corruptible como el cacao en coyunturas desfavorables y otros factores restringen la capacidad de la agricultura colonial para sostener en el tiempo un crecimiento que era de carácter extensivo. Por lo tanto, y siguiendo los resultados de la investigación, desde 1800 hasta 1810 la economía entra en una fase de estancamiento generalizado y declinación, a pesar de que en algunos años de este último periodo las exportaciones logran recuperar su dinamismo. El PIB per cápita promedio para el periodo 1783-1799 era de 1193,57 dólares 1990, mientras para el decenio posterior 1800-1810 descendió hasta 958,03 dólares internacionales. La gráfica 5 presenta la evolución del ingreso por habitante, el cual crece desde 1783 hasta 1788 y a partir de ahí se estabiliza, hasta que comienza a descender a partir de 1800. Vale acá la pena subrayar que el desenvolvimiento del PIB del periodo 1783-1829 tiene un alto coeficiente de correlación con el comercio exterior, que es igual a 0,8810. Igualmente el deflactor está basado principalmente en los precios de exportación de los principales rubros, cuya serie más larga es la de los precios del añil y el cacao.

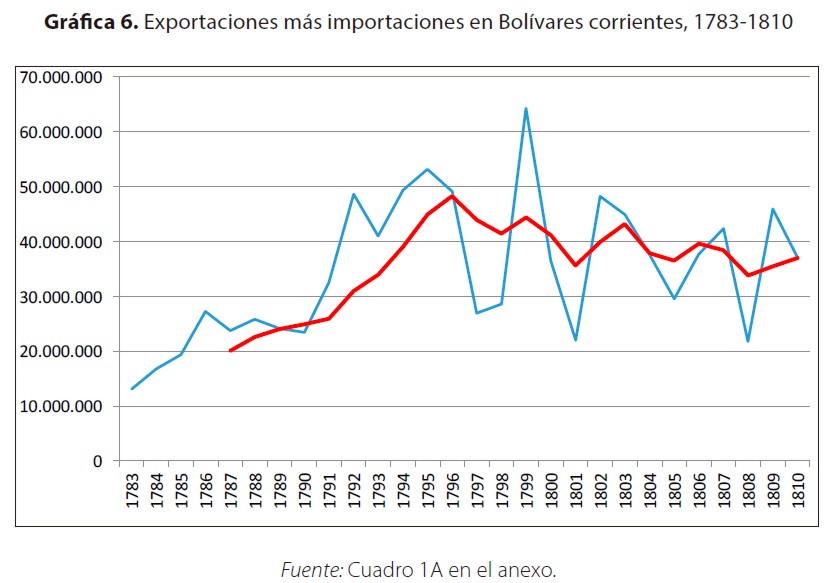

Otro aspecto interesante es el comportamiento del sector externo. En la gráfica 6 presentamos las exportaciones más las importaciones para el periodo 1783-1810, usando como referencia la media móvil quinquenal. El comercio exterior se expandió hasta finales del siglo xviii para luego estabilizarse con una ligera tendencia al decrecimiento y fuertes fluctuaciones a partir de 1797, como consecuencia, entre otros elementos, de la coyuntura bélicas europeas y su impacto en el comercio colonial.

Como lo muestra el cuadro 8, las exportaciones en volúmenes descendieron entre 1786 y 1800, con la excepción del café que comenzó lentamente a sustituir el cacao como principal producto de comercialización en el exterior. De hecho, para el momento de la disolución de la Gran Colombia el café ya era el principal producto de exportación y para finales del siglo XX cerca del 70% de todas las exportaciones y cerca de la mitad de las hectáreas bajo producción. Un segundo elemento interesante es que para a finales del siglo XVIII, la agricultura comercializable de exportación venezolana había logrado un alto grado de diversificación, gracias al desarrollo de los cultivos de algodón, añil, tabaco y el ya mencionado café. Si bien la capacidad competitiva de Venezuela tanto en el añil como el algodón era muy baja con relación a otros productores mundiales, igualmente se debe dar crédito a los hacendados y agricultores locales que lograron aprovechar la coyuntura favorable de expansión de la demanda por dichos bienes en el mercado europeo e Inglaterra, en su proceso de industrialización.

En el periodo 1810-1829, la coyuntura bélica y las continuas reorganizaciones de la administración pública, unas veces en manos de los republicanos y otro bajo el control de los realistas (monárquicos) dificultan la obtención de cifras de importación, exportación, fiscales etc., de carácter “nacional”. Sin embargo, para el periodo en cuestión disponemos de abundantes datos del comercio exterior por los puertos de la Guaira y Puerto Cabello, los principales puertos de la Capitanía y la provincia de Caracas, así como información sobre el cobro de averías (impuestos al comercio exterior) y derechos de importación y exportación en los diversos puertos habilitados en la Capitanía y posteriormente la República. Usando los trabajos Yoston Ferrigni sobre el desempeño de la economía colonial venezolana entre 1770 y 1830 hemos realizado una estimación el valor comercio exterior total de Venezuela para 1810-1830.

En este tiempo 1810-1829 ocurrieron importantes acontecimientos como la ruptura del vínculo colonial, las operaciones militares de la guerra de independencia en territorio venezolano hasta la victoria de la Batalla de Carabobo en 1821, la formación y destrucción de la Primera y Segunda Repúblicas y la creación de la Gran Colombia, de la cual Venezuela era un departamento desde el punto de vista jurídico político y cuyo Gobierno Central residía en la ciudad de Bogotá, Colombia. En la gráfica 7 mostramos el desempeño del producto interno bruto por habitante, del periodo 1811-1828, en dólares de 1990.

El PIB per cápita sufrió una caída significativa entre 1811 y 1814. Estos años comprenden los más duros desde el punto de vista militar, pues están comprendidas las operaciones militares que lleva a cabo José Tomas Boves, un blanco de orilla nacido en Oviedo España en 1782 contra la República y el decreto de Guerra a Muerte del General Simón Bolívar. En esos años se dio una guerra sin cuartel en donde la crueldad llegó a unos niveles inauditos con masacres de civiles y prisioneros de guerra cometidas por ambos bandos. La historiografía venezolana juzga a Boves como el primer caudillo militar popular que surgió en Venezuela, inclusive hoy algunos ideólogos de izquierda, como algunos académicos, han tratado de rescatar su figura como primer jefe de la democracia venezolana o conductor de las luchas populares. Es relevante al respecto el enfoque de Roberto López Sánchez (2015), que condensa adecuadamente la interpretación preponderante acerca de los primeros años de la guerra de independencia. La guerra que desata el mantuanaje para disolver el vínculo colonial desemboca bruscamente en una confrontación étnica y social que quiebra el orden social colonial y revela las contradicciones entre blancos y pardos que subyacían en la Capitanía. Donde la pertenencia a un determinado grupo étnico se superponía a su condición social. Así que un bando, el realista, acaudillado por Boves, lo integran los zambos, negros esclavos, mulatos... es decir, los pardos. El otro lo conforman esencialmente los blancos criollos.

La guerra toma rápidamente un cariz intensamente brutal con intentos, por parte de las tropas de Boves, de masacrar la población civil blanca a lo cual patriotas responden con idéntica brutalidad. La guerra se desplaza con la avanzada del ejército de Boves de los Llanos hacia el centro del país donde se concentra la población y la producción agrícola. El comercio y la producción sí se vieron afectadas, sin embargo, la destrucción generalizada de las actividades productivas, pintada por mucha de la historiografía venezolana es una exageración. Pero es evidente que la actividad económica se contrajo acentuadamente entre 1812-1814, aunque logra recuperarse rápidamente a partir de 1815 hasta 1817 y posteriormente retrocede con algunos picos de crecimientos en 1823 y 1826. El ingreso real por habitante pasa de 883,35 en dólares internacionales de 1990 en 1811 a un promedio de 744,74 en dólares de 1990, como ingreso promedio para el periodo 1812-1814. Los siete años posteriores, hasta la conclusión de la guerra, o por lo menos de las grandes operaciones militares que finalizan con la campaña de Carabobo en 1821, el promedio del ingreso es 930,09 dólares de 1990. Para finalizar se ofrece la serie del PIB per cápita entre 1783 y hasta 1829, cuya tendencia es claramente descendente (ver gráfica 8).

Conclusiones

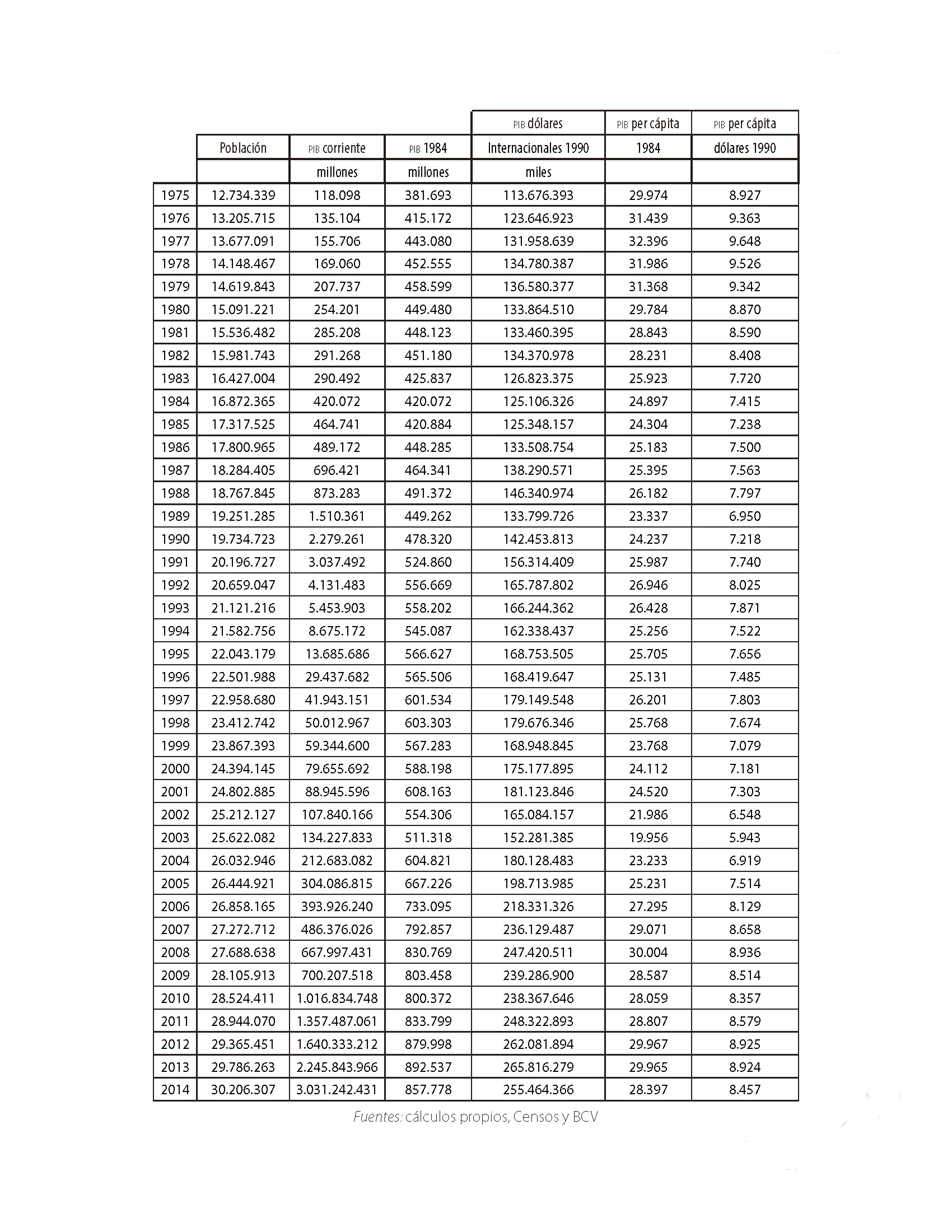

Entre 1783 hasta 2014, la población creció 51,4 veces y el pib se multiplicó por 409, con un crecimiento del ingreso per cápita, en términos constantes, de ocho veces. Las proyecciones de la población basadas en el censo del 2011 muestran un crecimiento más lento de lo esperado y esto repercute favorablemente en el PIB per cápita, la cifra, en promedio, es de un millón menos que las proyecciones efectuadas a raíz del censo del 2001. Entre 1783 y 1924 el PIB creció 5,2 veces y la población 4,7, respectivamente, es decir, las tasas de crecimiento se corresponden claramente a una economía agrícola pre-moderna, cuya expansión es de carácter extensivo, cristalizada a través del incremento pausado de la fuerza de trabajo y la incorporación del capital-tierra, con una productividad muy baja. A partir de 1924, cuando las exportaciones e inversiones petroleras se hacen dominantes, el PIB crece 77 veces y la población 10 veces, la tasa de crecimiento anual del PIB, entre 1924 y el 2014, es del 5,16% y la población 2,69%. La inmigración y su impacto en el crecimiento demográfico son fundamentales, entre un quinto y un tercio del aumento de la población está estrechamente vinculado a las inmigraciones que arriban a partir de mediados del siglo XX. Los mayores grupos de migrantes provienen de Colombia y Europa (italianos, españoles, portugueses y en menor medida alemanes) y en tercer lugar árabes (Líbano, Siria y Palestina), aunque este un tema que amerita un mayor estudio e incluso un cambio sustancial en las técnicas, metodología y cuestionario que emplea el censo.

La economía colonial muestra un comportamiento sorprendente, que desafía mucha de la historiografía sobre el tema. Para finales del siglo XVIII la colonia había alcanzado un alto grado de diversificación de su base agro-económica y sector externo, así como un nivel de ingresos muy alto para la época; por otra parte, la destrucción causada por la guerra de independencia es mucho menor de lo que comúnmente se presume.

Referencias

Arcila, F. (1946). Economía colonial de Venezuela. Fondo de Cultura Económica. México

Aguilera, R. (1994). Venezuela and Colombia: Bordar Security. Thesis Master of Arts, Naval Postgraduate School, Monterrey. California

Berglund, S. (1980): The ‘Musiues’ in Venezuela: Inmigration Goals and Reality 1936-1961. Boston: University of Massachusetts.

Betancourt, J. (20 de enero de 2007). Diariamente 230 colombianos ingresan a Venezuela. Ultimas Noticia, encarte especial.

Biord, M. (17 de marzo de 2011). Italianos celebran en Venezuela los 150 años de la Unificación. El Universal. Recuperado de http://www.eluniversal.com/internacional/110317/italianos-celebran-en-venezuela-los-150-anos-de-la-unificacion

Bondarenko, N. (2010). Lenguas minoritarias de Venezuela: consideraciones desde la perspectiva eco lingüística. Filología y Lingüística, 36(1), 175-189.

Bondarenko, N. (2015). Estudio comparativo de los aportes de las inmigraciones italiana y portuguesa. Humania del Sur, 10(18), 173-190.

Briquets, S. y Frederick, M. (1984). Colombian emigration: A research note on its probable quantitative extent. International Migration Review, 18(1), 99-110.

Brito Figueroa, F. (1993). Historia Económica y Social de Venezuela. Universidad Central de Venezuela. Caracas: Ediciones de La Biblioteca.

Congreso de la República de Colombia. Oficina de Prensa HR. Jaime Buenahora. (31 de octubre de 2013). Trato indigno a un millón de colombianos en Venezuela. Recuperado de http:// www.camara.gov.co/portal2011/noticias/3222-trato-indigno-a-un-millon-de-colombianos-en-venezuela

Comunidad china en Venezuela alcanza los 200.000 ciudadanos. (26 de Febrero de 2016). El Nacional. Recuperado de http://www.el-nacional.com/politica/Comunidad-china-Venezuela-llega-ciudadanos_0_800919972.html

Cristancho, V. (30 de agosto de 1998). Drama para hijos de ilegales. El Tiempo. Recuperado de http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-785383

Chi-Yi, C. y Picouet, M. (1979). Dinámica de la Población. Caso de Venezuela. Caracas: Ucab, Orstom.

Chiuri, M., Coniglio, N. y Ferri, G. (2007). L’esercito degli invisibili. Aspetti economici dell’immigrazione clandestina. Bologna: Il Mulino.

González, E. (1991). En Venezuela todos somos minorías. Nueva Sociedad, 111, 128-140.

Grupo de investigación social del siglo XXI (2011). Estructura social del gusto: Una aproximación para caracterizar los gustos de la población venezolana.

De Corso, G. (2013). El crecimiento económico de Venezuela, desde la oligarquía conservadora hasta la Revolución Bolivariana: 1830-2012. Una visión cuantitativa. Revista de Historia Económica, 31, 321-357.

De La Vega, I y Vargas, C. (2017). La intención de emigración de estudiantes universitarios. Estudio comparado en cuatro universidades venezolanas. Interciencia, 42(12), 798-804.

El 4,3% de los colombianos residentes en Venezuela podrán votar en comicios (23 de mayo 2014). Confirmado.com.ve. Recuperado de http://confirmado.com.ve/43-de-los-colombianos-residentes-en-venezuela-podran-votar-en-comicios/

El Universal (24 de agosto de 2015). Partidos políticos piden a Venezuela respeto por compatriotas colombianos. Recuperado de http://www.eluniversal.com.co/colombia/partidos-politicos-piden-venezuela-respeto-por-compatriotas-colombianos-203795

El perfil de la población colombiana con necesidad de protección internacional. El caso de Venezuela: (2008). Caracas: ACNUR, INE, Cisor, Lithoexpress C.A

Ferrigni, Y. (1999). La crisis del régimen económico colonial en Venezuela, 1770-1830, II volúmenes. Caracas: Banco Central de Venezuela.

García Castro, A. (2007). Inmigración, Ideología y Medios de Comunicación en Venezuela, en F. Represa (coord.). Imaginarios del otro: realidad y percepción del fenómeno migratorio a través de los medios de comunicación (pp. 21-35). Editorial Gran Vía: Burgos.

Gobierno regularizará a 90 mil peruanos que viven ilegalmente en Venezuela (29 de abril de 2013). El Universal. Recuperado de http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/130429/ gobierno-regularizara-a-90-mil-peruanos-que-viven-ilegalmente-en-venez

Gomes, N. (2009). The Portuguese community in Venezuela. Relações Internacionais, 24, 83-92. Recuperado de http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1645-91992009000400010&lng=en&nrm=i

Izard, M. (1970). Series Estadísticas Para la Historia de Venezuela. Mérida: ULA.

Livi, B. (2010). In Cammino: Breve storia delle migrazioni. Bologna: Il Mulino.

Lombardi, J. (1976). People and Places in Colonia Venezuela. Ontario: Indiana University Press.

López Sánchez, A. (2015). El protagonismo popular en la historia de Venezuela: Raíces Históricas del proceso de cambios. Caracas: Editor Trinchera.

Mármora, L. (1979). Migration Policy in Colombia International. Migration Review, 13(3), 440- 454.

Páez Celis, J. (1975). Ensayo Sobre demografía económica de Venezuela. Caracas: Eduven.

Páez Celis, J. (1987). Consideración acerca de la calidad de los datos en Venezuela. En G. Bidegain (comp.). Estado Actual de los Estudios de Población (pp. 42-66). Caracas: Idis - Ucab.

Pardo, D. (15 de septiembre de 2015). El miedo con el que viven muchos colombianos en Venezuela. BBC Mundo. Recuperado de http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/09/150910_ venezuela_colombia_deportados_frontera_dp

Pecchinenda, G. (2012). Culture erranti. Sviluppo e processi migratori in America Latina. Il caso del Venezuela. Napoles: Ipermedium Libri.

Phélan, M. C., Camacho, J., Osorio, E. A y Paredes, A. (2013). Los colombianos que llegaron a Caracas (el caso de Nuevo Horizonte, parroquia Sucre). Revista Venezolana de Análisis de Coyuntura, XIX, 205-229.

Pellegrino, A. (1989). Historia de la inmigración en Venezuela: siglos XIX y XX. Caracas: Academia Nacional de Ciencias Económicas.

Piñero, E. (1994). The Town of San Felipe and Colonial Cacao Economies. Philadelphia: American Philosophical Society

Queffelec, J. (1 de agosto de 2010). La migración aumentó con la gestión de Álvaro Uribe-Cada día huyen a Venezuela 300 colombianos y colombianas. Correo del Orinoco. Recuperado de http://www.correodelorinoco.gob.ve/tema-dia/cada-dia-huyen-a-venezuela-300-colombianos-y-colombianas/

Regnault, B. (julio de 2013). Neither a blessing nor a curse: National Accounts for oil-exporting economies (The Venezuelan case). International Initiative for Promoting Political Economy. Fourth Annual Conference in Political Economy International Institute of Social Studies, Erasmus University of Rotterdam. Recuperado de http://iippe.org/wp/wp-content/ uploads/2013/06/Blas-Regnault-Neither-a-Blessing-nor-a-curse-IIPPE.pdf

Salou, H. (2000). Arabs Making Their Mark in Latin America: Generations of Immigrants in Colombia, Venezuela and Mexico. Recuperado de http://www.aljadid.com/content/arabs-making-their-mark-latin-america-generations-immigrants-colombia-venezuela-and-mexico

Sánchez Albornoz, N. (2014). Historia Mínima de la población en América Latina. Editorial Turner.

Schwarz, T. (2014). Regímenes de pertenencia nacional en Venezuela y la República Dominicana contemporáneas. Tabula Rasa, 20, 227-246.

Siso Quintero, G. J. (2012). La población de Venezuela: evolución, crecimiento y distribución Geográfica. Terra. Nueva Etapa, 28, 43.

Thinker Salas, M. (2008). The Enduring Legacy: Oil, Culture, and Society in Venezuela. Duke University Press.

Theis, R. (27 de julio de 2010). Más de 350 colombianos diarios ingresan a Venezuela. El Universal. Recuperado de http://www.eluniversal.com/2010/07/27/pol_art_mas-de-350-colombian_1985395.shtml

Torrealba, R. (1985). El trabajador migrante en situación irregular y su legalización en Venezuela. Documentos de trabajo, MIG WP 21 S. Organización Internacional del Trabajo.

Uribe convirtió a Colombia en base yanqui mientras Venezuela promueve la integración. (26 de julio de 2010). AVN. Recuperado de http://www.avn.info.ve/contenido/uribe-convirti%C3%B3-colombia-base-yanqui-mientras-venezuela-promueve-integraci%C3%B3n

Weeks, G. (12 de agosto de 2016). Crisis in Venezuela: the revolution will not be demographic. Recuperado de https://theglobalamericans.org/2015/08/crisis-in-venezuela-the-revolution-will-not-be-demographic/

Apéndices

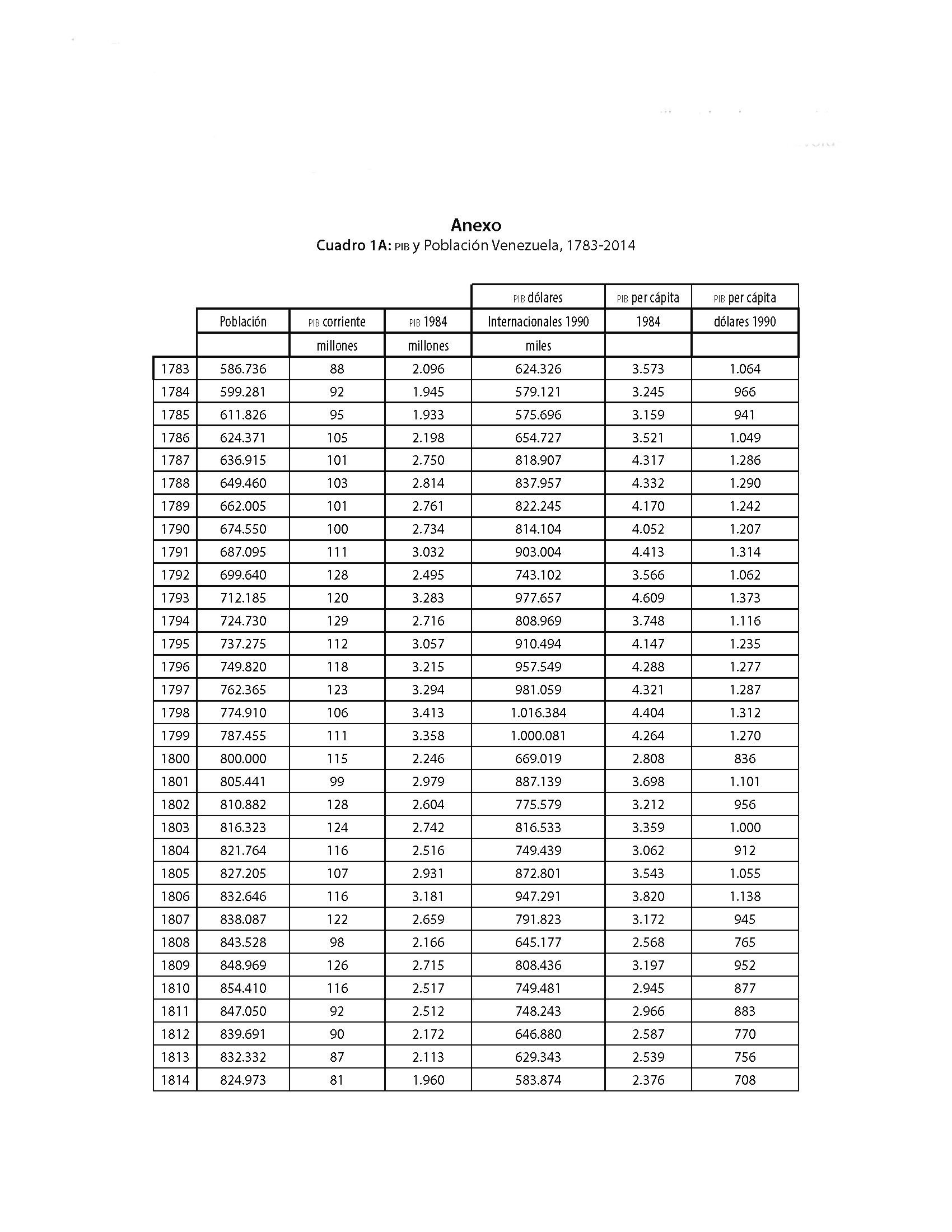

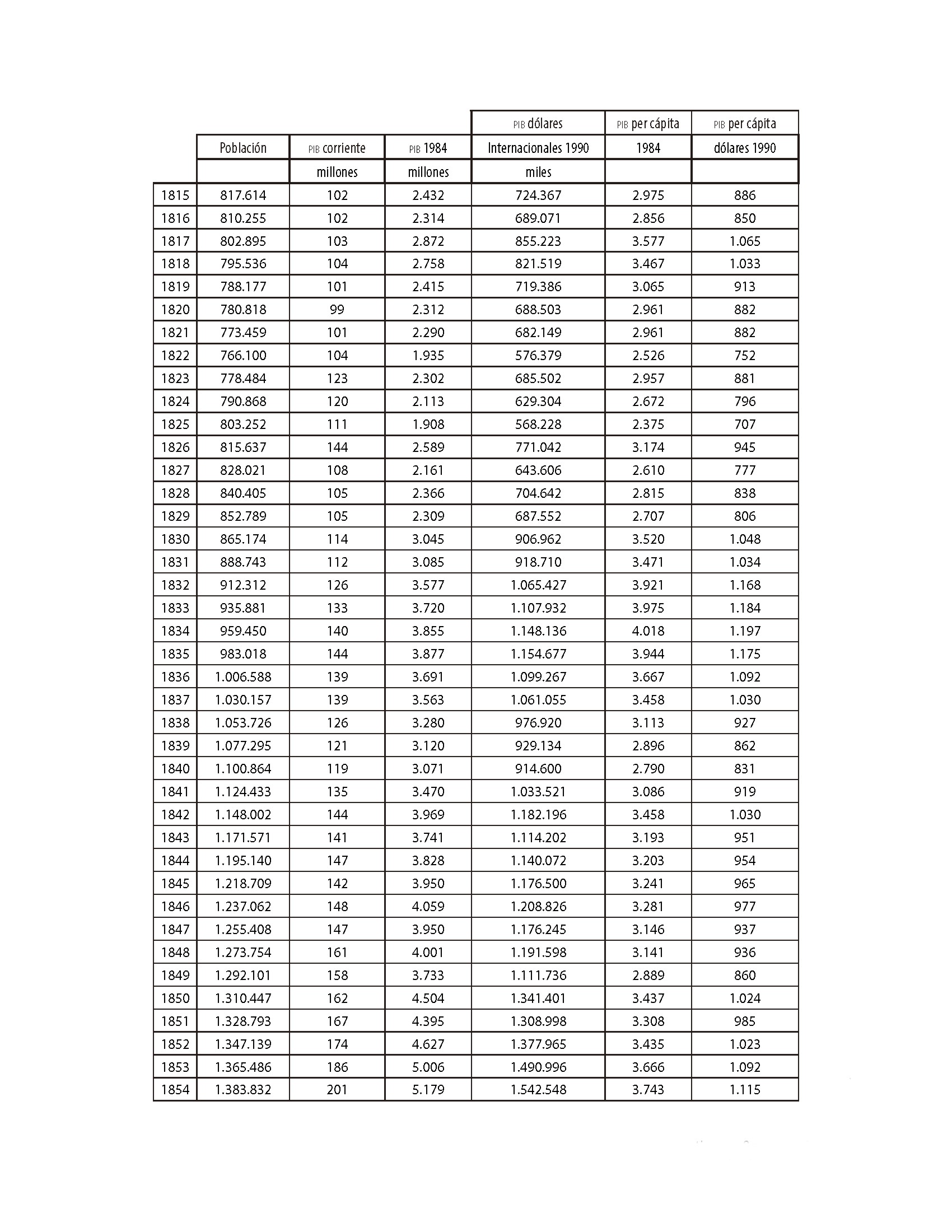

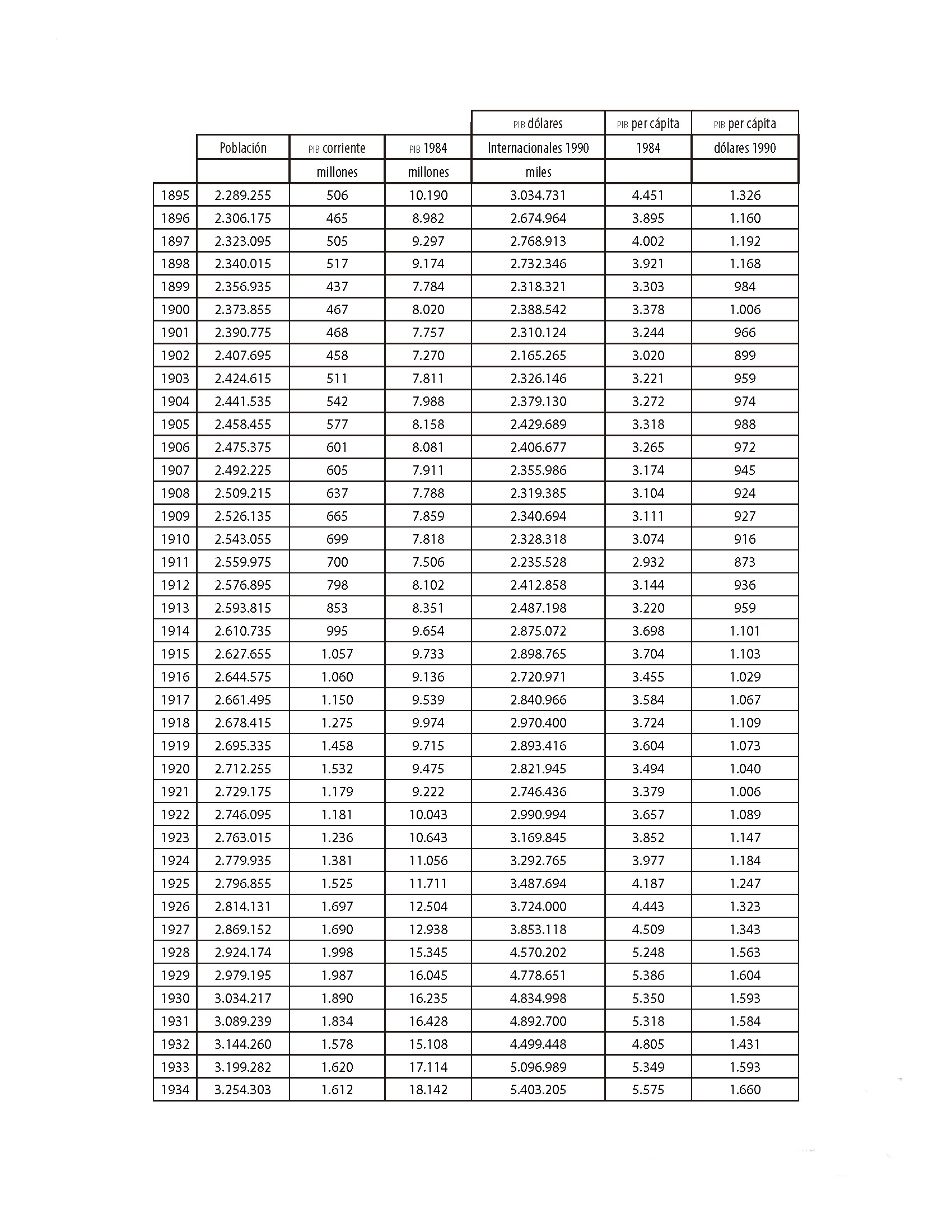

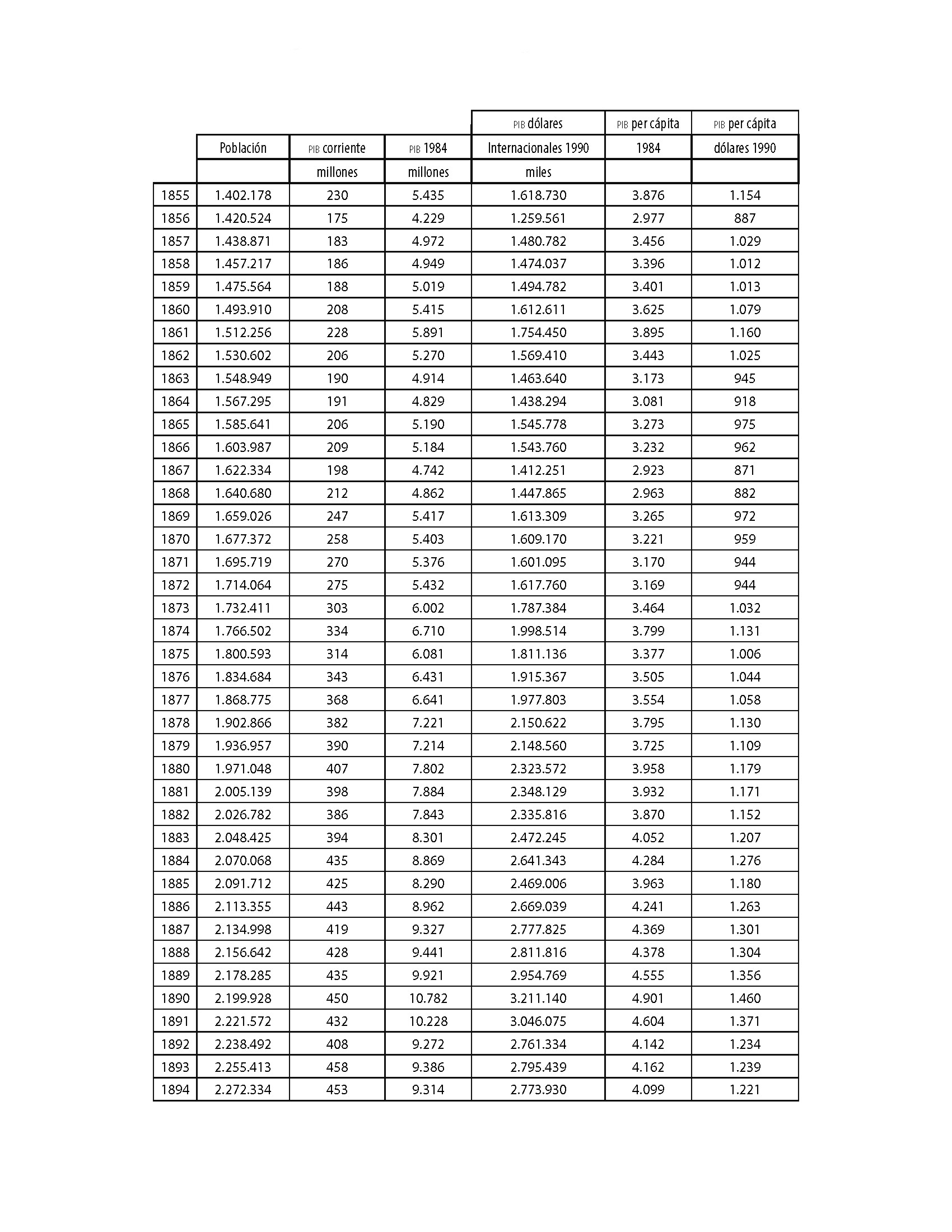

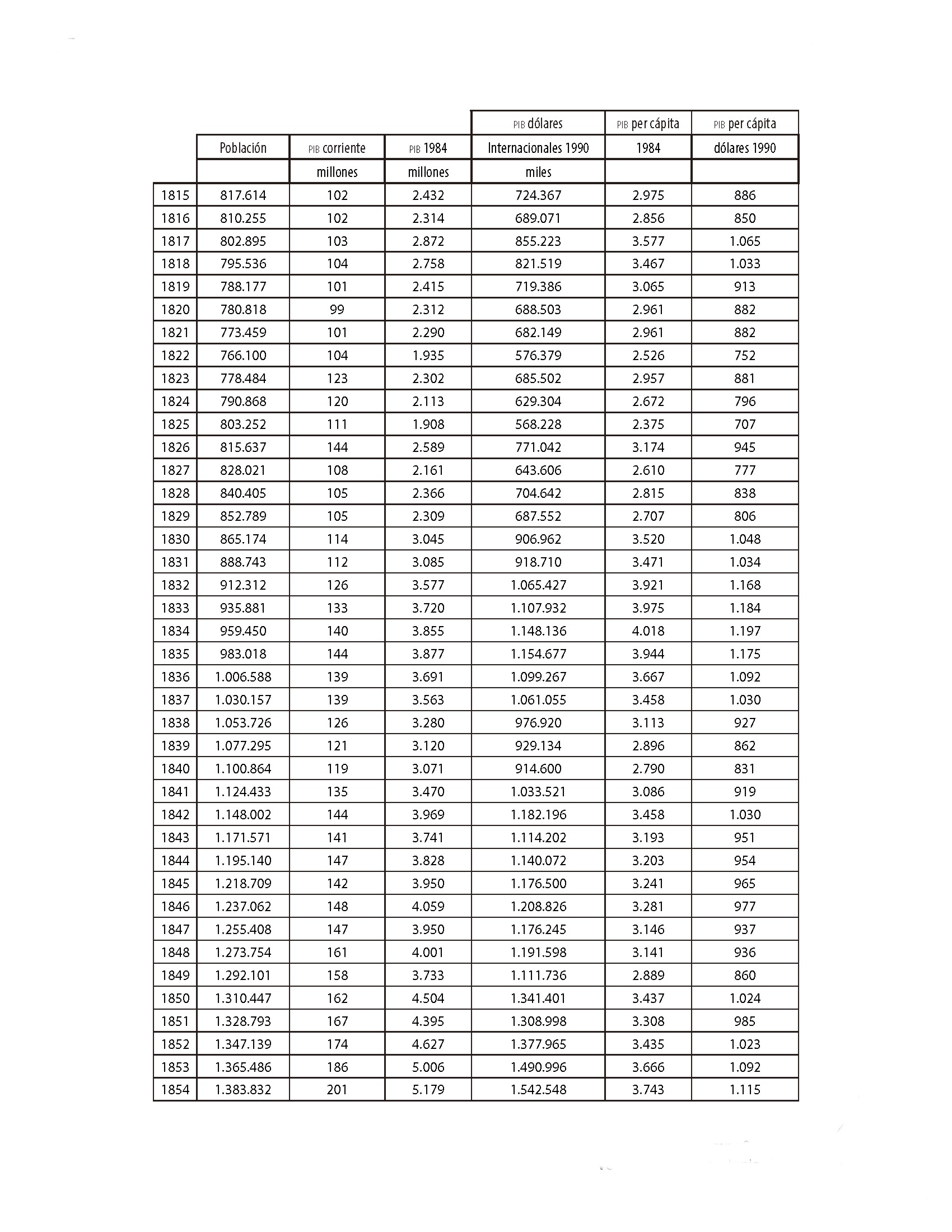

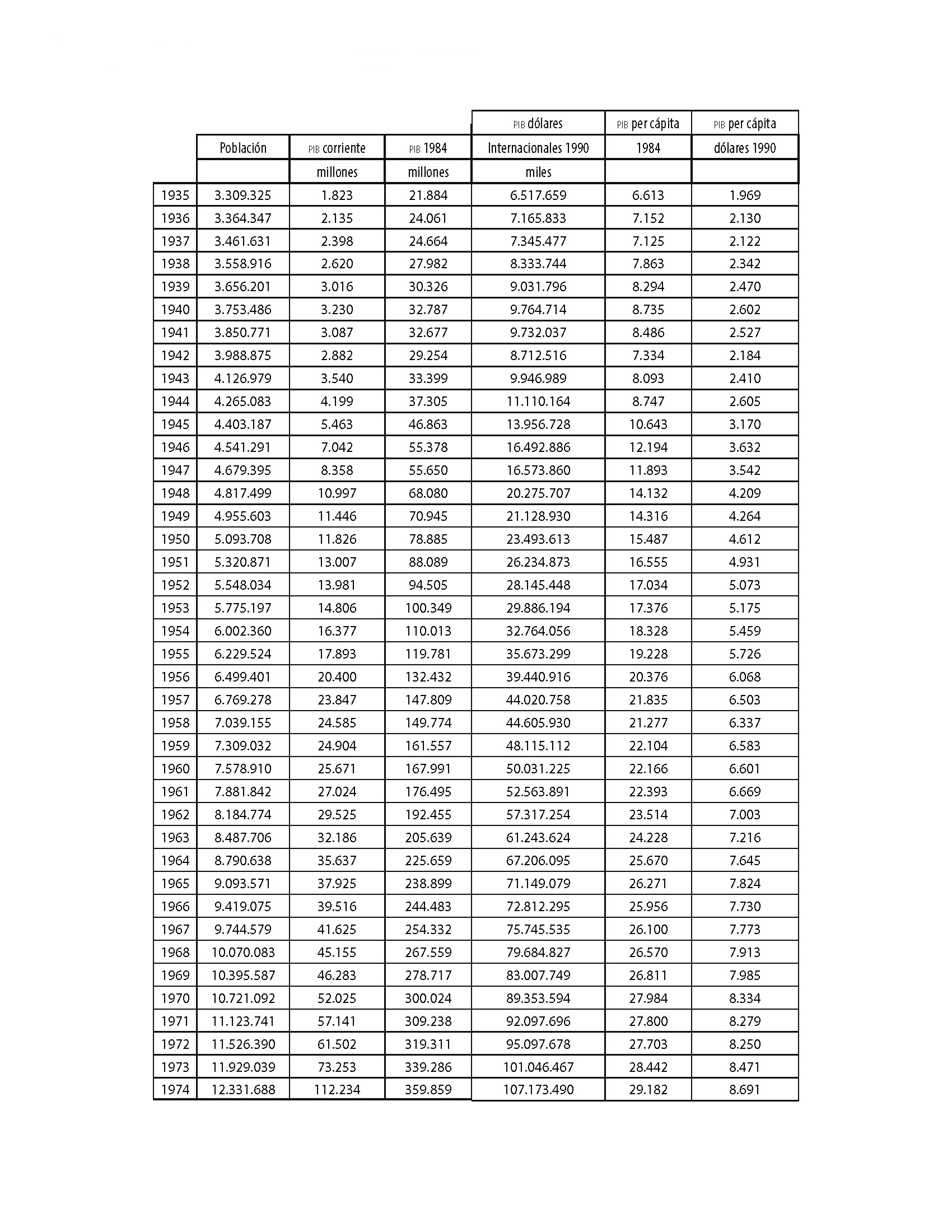

Cuadro 1A: PIB y Población Venezuela, 1783-2014

Notas