Dossier

Intervención, deuda externa y la conformación del orden espacial en América Latina: el bloqueo de Venezuela revisitado, 1902-1903

Intervention, sovereign debt, and the making of spatial order in Latin America: revisiting the venezuelan blockade, 1902-1903

Estudios Sociales. Revista Universitaria Semestral

Universidad Nacional del Litoral, Argentina

ISSN: 0327-4934

ISSN-e: 2250-6950

Periodicidad: Semestral

vol. 59, núm. 2, 2020

Recepción: 09 Enero 2020

Aprobación: 22 Mayo 2020

Resumen: Este artículo reexamina el bloqueo de Venezuela ocurrido entre 1902 y 1903 y los debates jurídicos relacionados con intervención y deuda soberana en las Américas. El objetivo es analizar en detalle la argumentación jurídica de Luis María Drago que buscó invalidar el cobro de deudas por medio del uso de la fuerza ante el derecho internacional. El foco en deuda externa abre espacio para cuestionamientos más amplios sobre el papel de los Estados en la protección de intereses comunes de comunidades políticas y las formas por las cuales intervenciones armadas pueden ser jurídicamente justificadas. Las reacciones de Drago al bloqueo de Venezuela muestran los desafíos relacionados al compromiso latinoamericano con la idea de no intervención.

Palabras clave: principio de no intervención, historia del derecho internacional, regionalismo latinoamericano, doctrina drago, deuda externa.

Abstract: This contribution revisits the 1902–1903 Venezuelan Blockade and the legal discussions on intervention and sovereign debt in the Americas. The main objective is to assess the interpretation developed by Luis Maria Drago to invalidate the forceful collection of debts under international law. The focus on sovereign debt opens space for broader interrogations on the role of states in protecting common interests in political communities, and the ways in which armed interventions can be legally justified to that end. Drago’s reactions to the Venezuelan Blockade show in detail the stakes of the Latin American commitment to the idea of non–intervention.

Keywords: principle of non–intervention, history of international law, latin american regionalism, drago doctrine, sovereign debt .

I. INTRODUCCIÓN

«Se ha llegado a insinuar que el hecho de adherir a sentimientos que por primera vez enunciaron públicamente los Estados Unidos, podría, en cierto modo, considerarse como una subordinación o una especie de protectorado o tutela de aquel país sobre las naciones menos poderosas de esta parte de América. Tal objeción no tiene fundamento. Ni los Estados Unidos podrían aceptar responsabilidades por la conducta de las demás repúblicas americanas que son absolutamente dueñas de sí mismas, ni nosotros, ni pueblo alguno soberano, se sometería, por ningún concepto, a una fianza internacional semejante que traería aparejada, como lógica consecuencia, la intervención del fiador en el régimen interno de las agrupaciones amparadas de esa suerte, lo que es inadmisible y contrario al proprio principio monroista, encaminado a asegurar la independencia de los Estados de este continente, los unos respecto de los otros lo mismo que con relación a las potencias de Europa. (…) Nuestra comunicación puede también ser considerada bajo otro aspecto que no reviste pequeña importancia. Ella representa un paso muy considerable en el sentido de establecer la acción concertada y solidaria de las naciones de América, más necesaria que nunca en el momento presente. La política de las grandes potencias puede, en efecto, llegar a asumir, en cualquier momento, direcciones hostiles para estas repúblicas» (Luis Maria Drago, 1903: ix–x).

La cita anterior fue tomada de un libro organizado por Luis María Drago (1859–1921), jurista internacionalista y diplomático argentino que actuó como Ministro de Relaciones Exteriores de Argentina en el momento en que Gran Bretaña, Alemania, y posteriormente Italia, bloquearon la costa venezolana para obtener, mediante el uso de la fuerza, el cumplimiento de obligaciones de carácter pecuniario por Venezuela. La actuación de Drago en ese contexto es bastante conocida en derecho internacional. El bloqueo de Venezuela provocó la reacción del entonces Ministro de Relaciones Exteriores y, en su nota al embajador argentino en Estados Unidos, enviada el 29 de diciembre de 1902, Drago condenó el uso de la fuerza para el cobro de deuda externa, argumentando que tal intervención violaría el derecho internacional y el principio de igualdad soberana entre los Estados (Drago, 1907a). Tal posicionamiento quedaría conocido como «Doctrina Drago» entre los juristas internacionalistas de todo el mundo.

La obra publicada en Buenos Aires, aún en el calor de los acontecimientos relacionados al bloqueo, buscó presentar al lector una sistematización de los documentos y comentarios que fueron producidos a partir del posicionamiento de Drago con la nota emitida en diciembre de 1902. De hecho, muchos debates entre juristas internacionalistas se sucedieron a la nota, lo que generó atención inmediata al posicionamiento propuesto por el jurista argentino sobre uso de la fuerza y cobro de deudas en derecho internacional1. En su prefacio, Drago presenta la obra publicada en 1903 a partir de una sensibilidad regional que se basa en una cierta comprensión de la política de los Estados Unidos de América (EE.UU.) en América Latina, la Doctrina Monroe, es decir, un posicionamiento que busca asegurar la independencia de las repúblicas latinoamericanas en la región. Es importante mencionar que el cambio de siglo fue marcado por un contexto de amplio debate sobre el significado y el alcance de la Doctrina Monroe entre juristas y diplomáticos latinoamericanos y estadounidenses, en un momento en que los EE.UU. buscaban afirmar su hegemonía en el continente americano (Scarfi, 2017: 59).

El presente artículo tiene como objetivo explorar la construcción argumentativa y el posicionamiento jurídico de Drago en relación con la intervención y cobro de deudas ante el derecho internacional. Por más que la Doctrina Drago sea ampliamente conocida en derecho internacional, considero que una redescripción detallada de los esfuerzos argumentativos de Drago constituye un trabajo necesario para la comprensión de las formas en que una cierta sensibilidad regional latinoamericana se articula a partir de los debates jurídicos relacionados con el endeudamiento soberano.

Como una de las maneras de realizar estudios críticos en derecho internacional, Anne Orford (Orford, 2012: 621) afirma que redescribir comprende hacer visible lo que ya se encuentra visible mediante un análisis detallado y riguroso que posibilite comprender transformaciones en el conocimiento y en la sociedad, sin que tal análisis esté limitado a la afirmación de relaciones de causalidad (Orford, 2012: 617–618). Así, este texto busca arrojar luz en las especificidades de la práctica argumentativa del jurista argentino y en las formas por las cuales su interpretación jurídica estuvo implicada en complejas relaciones de poder de la época, sin que tal análisis quede limitado al reconocimiento de los intereses de las potencias involucradas en el bloqueo como único factor explicativo de este contexto.

En otras palabras, este artículo busca explorar cómo los debates jurídicos sobre la cuestión del endeudamiento externo posibilitaran la articulación de una cierta perspectiva regional en derecho internacional en América Latina. Esta contribución explora los límites y las potencialidades del posicionamiento del jurista argentino por la no intervención. La actuación de Drago debe ser vista en un contexto de preponderancia de la Doctrina Monroe, es decir, desde una perspectiva regional dominada por una visión estadounidense del continente americano. Drago no rompe de forma definitiva con esa visión, tampoco busca transformarla. Drago parece haber buscado acomodar la perspectiva regional estadunidense a la posición más frágil de las repúblicas latinoamericanas, sin propiamente desafiar la gramática de la Doctrina Monroe. En este sentido, y siguiendo la argumentación de Juan Pablo Scarfi (Scarfi, 2017: 27), Drago puede ser visto como uno de los partidarios del Pan–Americanismo y de la institucionalización del American Institute of International Law, con una posición favorable a las iniciativas estadounidenses en las Américas.

Sin reducir las transformaciones en la práctica del derecho internacional en América Latina a los cambios en la política exterior de los Estados Unidos, se parte del presupuesto de que el derecho internacional debe ser comprendido como algo más que mero reflejo de la política, sino como reglas, normas y proyectos de gobernanza que también poseen carácter constitutivo en el contexto político2. Así, los proyectos de juristas internacionalistas latinoamericanos que buscaron, de alguna forma, resistir a las políticas intervencionistas de grandes potencias deben ser estudiados en detalle para que podamos comprender las condiciones que llevaron al derecho internacional a ser considerado un vocabulario importante para llevar adelante determinadas sensibilidades políticas latinoamericanas. Es en este sentido que la Doctrina Drago será analizada en este artículo.

El argumento se desarrollará de la siguiente manera. La próxima sección del texto buscará redescribir el bloqueo de Venezuela a la luz de exploraciones contextuales sobre deuda externa como cuestión fundamental en América Latina. El texto sigue con foco en la argumentación jurídica de Drago con relación a los diversos tipos de obligaciones pecuniarias en derecho internacional y el carácter especial de las obligaciones jurídicas relacionadas con la deuda externa. La estrategia argumentativa de Drago sigue un esquema bastante familiar a los juristas, es decir, la propuesta de una clasificación entre diferentes tipos de obligaciones pecuniarias y la afirmación del carácter especial de las obligaciones relacionadas con la deuda externa. Para ello, utilizaré los propios escritos doctrinarios de Drago, ya que el autor publicó extensivamente sobre esas cuestiones en su producción como jurista internacionalista, además de fuentes primarias sobre la Doctrina Drago disponibles en el archivo histórico de la Cancillería argentina en Buenos Aires. El artículo se cierra con algunas consideraciones sobre las limitaciones y potencialidades de la Doctrina Drago, considerando tanto el contexto de su enunciación a principios del siglo XX como las posibilidades de su reinterpretación en diferentes momentos en el tiempo y en el espacio.

II. EL BLOQUEO EN CONTEXTO Y LA DEUDA EXTERNA EN AMÉRICA LATINA

Como es ampliamente conocido, Gran Bretaña, Alemania e Italia impusieron un bloqueo naval a Venezuela para obligar al país a resolver obligaciones de carácter pecuniario postergadas. Estas deudas estuvieron relacionadas con los daños sufridos por nacionales de las potencias europeas en el contexto de conflictos internos en Venezuela, la modalidad de protección diplomática llamada alien protection (Borchard, 1913)3. Estos daños se originaron tanto en actos ilícitos como en obligaciones contractuales, como contratos de concesión celebrados entre el gobierno venezolano y nacionales de las potencias europeas. Por último, deben incluirse las deudas relacionadas con la morosidad venezolana en el pago del servicio de su deuda soberana (Drago, 1907b: 692).

La disputa terminó siendo resuelta por medio del arbitraje, con la entrega de los EE.UU. de un pedido venezolano a los poderes intervinientes europeos para arbitrar las reivindicaciones pecuniarias. Venezuela también acordó renegociar su deuda externa «con miras a la satisfacción de las reivindicaciones de los bondholders», según lo declarado en los protocolos firmados el febrero de 1903 en Washington entre Venezuela y Gran Bretaña (Corte Permanente De Arbitraje, 1904: 10) y entre Venezuela e Italia (Corte Permanente De Arbitraje, 1904: 14). En cuanto al protocolo celebrado entre Alemania y Venezuela, el gobierno venezolano se comprometió a renegociar los términos del préstamo contratado en 1896, el cual estaba enteramente en manos de acreedores alemanes, además de obligarse a renegociar la totalidad de su deuda externa (Corte Permanente De Arbitraje, 1904: 6).

Las cuestiones relacionadas con las obligaciones de carácter pecuniario, tanto las obligaciones relacionadas con la alien protection como las obligaciones pecuniarias relacionadas con la deuda soberana de un estado, se presentan como justificación inmediata para el bloqueo europeo en el país latinoamericano. Sin embargo, un enfoque productivo del bloqueo de Venezuela comprende también la cuestión más amplia relacionada a las posibilidades de ordenación del espacio en la región, a través del análisis de la nueva configuración geopolítica relacionada a la actuación de las potencias europeas a la luz de la creciente hegemonía de los EE.UU. en las Américas y las sustantivas rearticulaciones de la Doctrina Monroe que se verificaron ya a comienzos del siglo XX. Tales rearticulaciones involucraron el énfasis en el principio de no intervención, el proceso de multilateralización de la doctrina, su caracterización como principio de derecho internacional y su ampliación espacial como principio de carácter hemisférico (Scarfi, 2017: 59).

Como ha sido constatado en la literatura, la deuda externa ha sido una cuestión fundamental en América Latina desde la independencia de los países de la región. Los estados latinoamericanos financiaron sus guerras, sus déficits y sus esquemas de desarrollo económico a través de la captación de recursos en los mercados financieros internacionales desde el comienzo del siglo XIX hasta el contexto presente (Marichal, 2014: 9). En ese sentido, el foco en deuda externa permite iluminar la propia historia de la región, la cual fue marcada por crisis recurrentes de crédito y endeudamiento. Como señala Carlos Marichal (Marichal, 1989: 4), América Latina ha sido marcada por ciclos de endeudamiento que comprenden dos etapas: un primer momento de gran oferta de préstamos y un momento posterior de crisis de crédito. Esos ciclos de prosperidad y crisis tendrían profundas causas estructurales, marcados por la interacción entre los ciclos económicos de las naciones capitalistas más avanzadas y los procesos de cambio económico en América Latina (Marichal, 1989: 5).

El período comprendido entre la segunda mitad del siglo XIX y el inicio de la Primera Guerra Mundial fue marcado por un proceso intenso de globalización de la economía que alcanzó no sólo los países del este europeo de industrialización tardía, sino también a países periféricos proveedores de materias primas. Este crecimiento del comercio internacional fue acompañado por un sistema financiero en franca expansión (Fishlow, 1985: 383–384). En este contexto, es plenamente reconocida la dominación de la inversión extranjera británica en América Latina durante el siglo XIX, a partir de la independencia de los países de la región (Feis, 1964: 4; Stone, 1968: 311; Fishlow, 1995: 23; Bértola, Ocampo, 2013: 154)4.

Hasta la Primera Guerra Mundial, la principal fuente de financiamiento de los países latinoamericanos en el exterior era la emisión de títulos de deuda soberana para inversiones en ferrocarriles, puertos y también para financiar conflictos internos. Estos fondos también se utilizaron en los paquetes de renegociación de la deuda en mora de los países latinoamericanos. La inversión directa en proyectos de infraestructura y minería de América Latina también tuvo lugar en el período, con especial atención a los ferrocarriles en las últimas décadas del siglo XIX (Bértola, Ocampo, 2013: 153)5.

Este escenario se transformó en el cambio del siglo XX, con la inclusión de Francia y Alemania como países exportadores de capital, además de la consolidación de los EE.UU. en esa posición tras el término de la Primera Guerra Mundial. «En 1914 los Estados Unidos tenían cerca de un quinto del capital extranjero invertido en América Latina, con una participación relativamente mayor en la inversión directa» (Bértola, Ocampo, 2013: 153). La inversión extranjera tuvo un papel decisivo en el comercio y las tasas de crecimiento de los países importadores de capital en el siglo XIX, como Australia, Canadá, Argentina y Brasil. De forma importante, el término de la Primera Guerra Mundial también trae cambios significativos en el contexto europeo de exportación de capital, con una declinación acentuada en la inversión extranjera en perspectiva global, incluso ante la nueva posición de los EE.UU. (Fishlow, 1985: 384).

Estos puntos son importantes para contextualizar el proceso de renegociación de la deuda externa venezolana tras el bloqueo. Pocos países fueron capaces de seguir emitiendo regularmente nuevos títulos de deuda externa como forma de financiar gastos gubernamentales, entre ellos vale mencionar Argentina, Brasil, Chile, México y Uruguay. Por su parte, el contexto de los países menos favorecidos de la región involucró más la renegociación de deudas que propiamente la celebración de nuevos préstamos (Bulmer–Thomas, 2014: 110).

Venezuela fue uno de los primeros países en crisis que logró renegociar su deuda con los bondholders. El país heredó un tercio de la deuda externa originalmente contraída por Gran Colombia, en los términos de lo establecido en el acuerdo celebrado entre los tres estados sucesores en 1834 – Colombia, Venezuela y Ecuador (Corporation Of Foreign Bondholders, 1905: 441). En 1841, Venezuela rescató el valor principal de esa deuda, además del importe relacionado con intereses acumulados, con la emisión de casi 4 millones de libras esterlinas en nuevos títulos de deuda externa. En 1847, una nueva crisis en el servicio de la deuda venezolana ocurrió, al que siguió una nueva renegociación de la deuda externa del país en 1859. Nuevos episodios de default y renegociación marcaron el contexto de la deuda externa venezolana a lo largo del siglo XIX (Rippy, 1966: 27).

Un histórico de la deuda externa venezolana se puede encontrar en los informes anuales elaborados por la Corporation of Foreign Bondholders (CFB), asociación de acreedores creada en 1868 en Londres con el objetivo de proteger y coordinar los intereses de los tenedores británicos de títulos extranjeros de deuda pública (Corporation Of Foreign Bondholders, 1905: v)6. De acuerdo con la CFB (Corporation Of Foreign Bondholders, 1905: 443–446), intentos de unificación de las deudas interna y externa venezolana, comprendiendo los préstamos extranjeros de 1859, 1862 y 1864, se realizaron durante toda la década de 1880, pero sin éxito. Después de la renegociación, en 1881 solamente la deuda externa venezolana fue consolidada con la emisión de títulos en el valor total de £ 2 750 000 y, en 1896, nuevo préstamo por valor de 50 000 000 de Bolívares (aproximadamente £ 1 980 197) fue contratado por Venezuela junto al banco alemán Disconto–Gesellschaft de Berlín. La deuda externa venezolana relacionada al préstamo consolidado de 1881 y al nuevo préstamo contratado en 1896 fue objeto de largo proceso de renegociación tras el término del bloqueo de la costa venezolana.

La renegociación de la deuda externa venezolana implicó la emisión de títulos de deuda soberana por el valor total de £ 5 229 700, siendo que el consejo de la CFB y la dirección del banco Disconto–Gesellschaft serían responsables por determinar el número de certificados a ser emitidos para cada categoría de bonos y comunicar al gobierno de Venezuela tales detalles tan pronto los títulos fueran emitidos (Corporation Of Foreign Bondholders, 1905: 446–447).

El resultado del bloqueo de Venezuela sobre la cuestión de la deuda externa no tuvo carácter extraordinario. Venezuela renegoció su endeudamiento soberano y reemitió títulos de deuda externa, como ya había hecho con acreedores europeos durante todo el siglo XIX. Lo que llama atención en el caso del bloqueo es la particularidad de los esquemas de acción colectiva para la protección de los intereses de los bondholders y su influencia en la esfera de soberanía venezolana. En ese contexto, ¿qué acciones concretas podrían justificarse por los países acreedores para el cobro de deudas en default? Los debates sobre esta cuestión proliferaron no sólo en el campo del derecho, sino también en escritos de historia económica, economía política internacional, entre otros. En la próxima sección realizaremos un análisis más profundo de la argumentación jurídica de Drago sobre el uso de la fuerza para el cobro de deudas en el derecho internacional.

III. LA REACCIÓN DE DRAGO: ALIEN PROTECTION VERSUS DEUDA EXTERNA

«The popular impression that the blockade was imposed on behalf of the bond holders —fostered, as it was, by the emphasis given to this insignificant episode by the Argentine publicist, Dr. Drago, as an illustration of his thesis that forcible intervention in questions of public debt was denied by international law— has hardened into a historical ‹fact›, and it is more than time that the whole affair was put into its proper perspective». Platt, 1962, 3-4

En 1962, Desmond Christopher Martin Platt, profesor de historia latinoamericana en el St. Antony’s College de la Universidad de Oxford, propuso una reinterpretación del bloqueo de Venezuela. A partir del análisis de documentos del Foreign Office británico, Platt fue categórico al afirmar que el bloqueo no constituyó una guerra de bondholders. Para el autor, el bloqueo de Venezuela no tuvo carácter excepcional, ya que demostraciones de fuerza ya habían ocurrido antes del bloqueo y nuevos episodios de uso de la fuerza se seguirían a ese evento (Platt, 1962, p. 10). De forma importante, las reivindicaciones pecuniarias y el uso de la fuerza como forma de cobrar tales deudas deberían ser vistos como legítimos ante el derecho internacional y el autor británico centró su argumentación en las deudas relacionadas con la alien protection (Platt, 1962: 11–12).

Es importante mencionar que Argentina ha experimentado casos específicos de intervención para proteger los intereses de ciudadanos británicos. A modo de ilustración, se menciona el conflicto de 1876 entre el Gobierno de Santa Fe y la sucursal Rosario del Banco de Londres y Río de la Plata por la emisión de billetes por parte del banco inglés. Por decreto de mayo de 1876, el gobierno provincial revocó la autorización para operar del Banco de Londres y ordenó su liquidación. Ante esta medida, el gerente del banco inglés en la sucursal Rosario comenzó a transferir los fondos del banco a la sucursal de Buenos Aires. El juez criminal de Rosario ordenó luego la confiscación de los fondos del Banco de Londres y el arresto de su gerente. Dos días después de la confiscación y arresto, el representante diplomático en Buenos Aires ordenó una intervención con la cañonera Beacon para proteger los intereses de los ciudadanos británicos (Gallo, 1972).

La forma en que se describe la naturaleza de las obligaciones pecuniarias en juego en el bloqueo de Venezuela hace toda la diferencia en las conclusiones jurídicas alcanzadas sobre las formas adecuadas de cobro de deudas en default. Platt y Drago poseen formas diversas de articular la naturaleza de las obligaciones pecuniarias en juego en el bloqueo de Venezuela, así como poseen análisis diversos sobre las consecuencias jurídicas que se producen a partir del incumplimiento de tales obligaciones. Es estratégica la argumentación de Platt al enfocarse solamente en las obligaciones relacionadas a la alien protection, sin incluir las obligaciones venezolanas relacionadas a la deuda externa. Cuando Platt afirma que el bloqueo no fue una «guerra de bondholders», se retira del evento la cuestión de la deuda soberana, lo que pavimenta el camino para justificar jurídicamente el uso de la fuerza por los poderes intervinientes europeos: «the legitimate coercion of a State, following its persistent and uncompromising denial of the rights of aliens as guaranteed by international law» (Platt, 1962: 4).

Mi objetivo en esta sección del texto es mostrar cómo un abogado como Drago utilizó el vocabulario del derecho internacional para llevar adelante una interpretación jurídica concurrente a la de Platt (y otros autores) sobre el bloqueo, con foco en las reclamaciones pecuniarias relacionadas con la deuda soberana del estado venezolano. La tesis jurídica de Drago es igualmente estratégica, pues al enfocarse en deuda externa, el jurista argentino lleva adelante su posicionamiento por la imposibilidad del uso de la fuerza para cobrar ese tipo de deuda, lo que claramente busca beneficiar a los estados latinoamericanos. En otras palabras, en caso de deuda externa, lo que está en juego es la soberanía de un estado. Y el derecho internacional, calcado en el principio de la igualdad soberana, no permite que un ente soberano utilice coerción para forzar a otro ente igualmente soberano a cumplir las obligaciones pecuniarias relacionadas con el endeudamiento externo (Drago, 1907a: 2).

Antes de analizar los detalles de la interpretación jurídica de Drago, vale subrayar la importancia del vocabulario del derecho internacional sea para justificar, sea para criticar la actuación de los poderes intervinientes europeos en el caso del bloqueo de Venezuela. Es decir, no se trató de mera demostración de poderío europeo como algo desconectado de los debates acerca de su juridicidad, tanto los argumentos contrarios, como los argumentos a favor del bloqueo fueron argumentos jurídicos, formulados por medio de la articulación del vocabulario de derecho internacional. Esta observación nos muestra cómo el derecho internacional, a pesar de sus patrones formales para la elaboración competente de argumentos jurídicos, puede ser utilizado en el contexto de los más diversos proyectos políticos (Koskenniemi, 2005: 563–564). Se trata del carácter indeterminado del derecho internacional, no en términos de ambivalencia semántica, sino en un sentido más fundamental. El derecho internacional permanece indeterminado incluso en los casos en que no hay ninguna ambigüedad semántica, pues se trata de un vocabulario que, basado en premisas contradictorias, busca reglamentar situaciones futuras en un escenario de desacuerdo entre las preferencias de los actores involucrados. El derecho internacional emerge, por tanto, de un proceso político en el que los participantes tienen prioridades conflictivas y poca claridad sobre cómo transformar dichas prioridades en reglas para regular una determinada cuestión (Koskenniemi, 2005: 590).

A partir del supuesto de que el derecho internacional no tiene una dimensión de objetividad, no busco aquí afirmar que la interpretación de Platt sobre el bloqueo de Venezuela debe ser vista como incorrecta, mientras que la interpretación jurídica de Drago sería la forma correcta para tratar el bloqueo. Ambas interpretaciones articulan de forma competente el vocabulario del derecho internacional. Pero es importante notar que hay sensibilidades políticas diversas en juego, comprensiones divergentes sobre la relación entre soberanía y obligaciones contractuales, así como comprensiones divergentes acerca del uso legítimo de la fuerza (Finnemore, 2003: 25). La Doctrina Drago buscará llevar adelante una sensibilidad latinoamericana por la no intervención, una estrategia articulada en términos jurídicos teniendo en cuenta el contexto asimétrico entre los países latinoamericanos, por un lado, y los países europeos y los EE.UU. de otro. Tal estrategia comprende una dimensión de ordenación espacial, una cierta sensibilidad regional, como se verá más adelante.

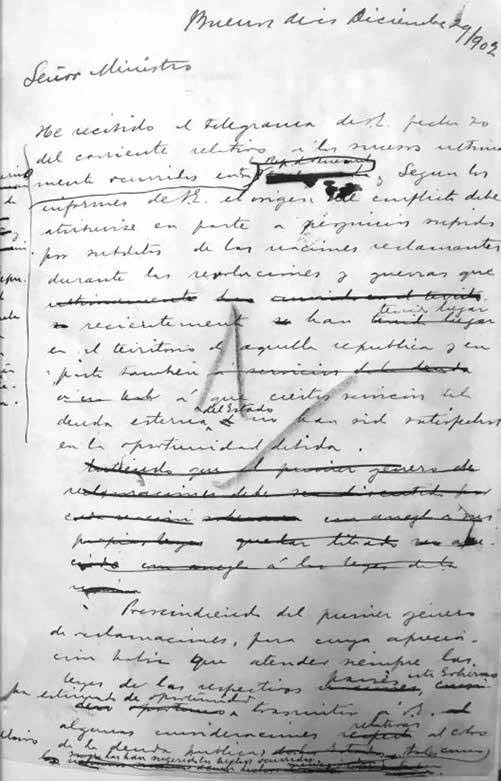

ESBOZO DE LA NOTA DE LUIS MARÍA DRAGO AL EMBAJADOR ARGENTINO EN ESTADOS UNIDOS, ENVIADA EL 29 DE DICIEMBRE DE 1902

(ARCHIVO HISTÓRICO CANCILLERÍA, 1917, VOL. 1: 38)El Ministerio de Relaciones Exteriores argentino inicia la documentación sobre la Doctrina Drago con el memorándum enviado el 12 de agosto de 1902 por el Ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela a las naciones amigas, incluida la Argentina (Archivo Histórico Cancillería 1917, vol. 1: 1 y ss). Este memorándum venezolano menciona un documento de la embajada del Imperio Alemán en Washington sobre la situación en Venezuela, el cual fue transmitido por el Departamento de Estado al Congreso de Estados Unidos en diciembre de 1901. En el documento alemán en referencia, fechado el 11 de diciembre de 1901, «se habla de razones o motivos que el Gobierno Imperial juzga tener para meditar acerca de una acción coactiva o conminatoria contra la República de Venezuela» (Archivo Histórico Cancillería, 1917, v. 1: 3).

No es objetivo de esta contribución definir de quién fue la idea de efectuar un bloqueo marítimo en la costa venezolana para el cobro de deudas —si Alemania o Gran Bretaña, o si los dos países conjuntamente—. Más relevante es explorar las formas en que el derecho internacional estuvo directamente implicado en ese evento desde el principio. El memorándum enviado por Venezuela a la Argentina, con la noticia de los planes alemanes de acción coercitiva, refutaba el uso de la fuerza por medio de una argumentación basada en el derecho internacional: «El escrito del Señor Embajador Alemán no puede quedar, ya conocido por Venezuela, sin la protesta consiguiente a lo que contraría las máximas de estricta igualdad que el Derecho Internacional preconiza como principio de armonía entre los Estados cultos de la tierra» (Archivo histórico Cancillería, 1917, v. 1: 3 verso). Venezuela justificó su posición contraria a las reclamaciones pecuniarias alemanas sobre la base del argumento de soberanía nacional e independencia. Es decir, ante el pleito alemán de definir unilateralmente las cantidades y la forma de pago de esas reclamaciones pecuniarias, Venezuela afirmó que era necesario llevar tales reclamos a la justicia doméstica, so pena de negar el propio carácter soberano de la nación venezolana (Archivo histórico Cancillería, 1917, v. 1: 4–4 verso).

La argumentación jurídica de Drago para invalidar el uso de la fuerza para el cobro de deudas explora justamente el principio de igualdad soberana entre los Estados ante el derecho internacional. Como ya se ha señalado, los protocolos firmados en Washington en febrero de 1903 entre Venezuela y cada potencia europea interviniente presentaron diferentes clases de reclamaciones pecuniarias, las deudas relacionadas con determinados daños causados a los nacionales de los países europeos y a su propiedad, para las cuales Venezuela acordó prontamente el pago; había otras reclamaciones provenientes de alien protection y, finalmente, existían las obligaciones relacionadas con la deuda externa. Drago también estructuró su argumentación jurídica considerando la existencia de diversas clases de obligaciones pecuniarias, pero exploró en detalle y de forma más teórica la naturaleza de cada una de esas clases y las consecuencias jurídicas que pueden ser afirmadas a partir del incumplimiento de tales obligaciones de carácter pecuniario.

La tipología propuesta por Drago (Drago, 1907b: 693) se articula a partir del reconocimiento de obligaciones derivadas de actos ilícitos de un gobierno o de sus nacionales (tort claims) y obligaciones pecuniarias de origen contractual, considerando contratos celebrados entre los nacionales de un país y gobiernos extranjeros. El carácter innovador de la argumentación de Drago está en distinguir importantes diferencias entre obligaciones pecuniarias de origen contractual. Hay las obligaciones contractuales de carácter puramente privado, en que el ente soberano actúa como un actor civil, y hay las obligaciones contractuales que tienen relación con el propio poder soberano de un Estado (Drago, 1907b: 694–695).

El jurista argentino es claro al enfatizar el foco de la nota del 29 de diciembre de 1902 en las obligaciones contractuales relacionadas con la soberanía estatal, o sea, toda la discusión sobre el uso de la fuerza para cobro de deudas en derecho internacional estaría limitada a las obligaciones relacionadas con los títulos de deuda soberana. Para sustentar la existencia de diferentes obligaciones pecuniarias de carácter contractual, Drago (Drago, 1907b: 695–696) utiliza la distinción familiar entre actos jure gestioni y jure imperii para distinguir entre diversas modalidades de acción estatal, los primeros relacionados a contratos de derecho privado y los segundos a los préstamos públicos. En el caso de obligaciones derivadas de contratos de derecho privado, el Estado no tiene como utilizar el argumento de la soberanía como excusa para el incumplimiento de su obligación. En el caso de incumplimiento de este tipo de obligación, el individuo tiene todo el derecho de llevar el caso adelante a la resolución en los términos de lo establecido en el contrato, ya sea en un tribunal doméstico, comisiones administrativas o ante otro órgano de solución de controversias (Drago, 1907b: 694). En los casos de no pago del servicio de deuda externa, no hay que hablar de recurso a la protección diplomática, tampoco en acción judicial ante cortes o tribunales. Para los casos de actos jure imperii, no existe corte o tribunal competente que pueda resolver el incumplimiento de ese tipo especial de obligación pecuniaria7. En este sentido, no es posible hablar de denegación de justicia, ya que los arreglos jurisdiccionales de resolución de controversia no están disponibles para casos de default de deuda externa (Drago, 1907b: 695–696).

Drago (Drago: 700) sostiene que poderes soberanos tienen ciertos privilegios inherentes a la propia función de la soberanía, pero pondera que no defiende la posición de que la soberanía pueda ser usada como excusa para todo y cualquier tipo de default. Hay posibilidad de que el Estado consienta en llevar adelante la resolución jurisdiccional de casos de incumplimiento de obligaciones pecuniarias relacionadas con la deuda externa. En esta hipótesis, subraya el autor que casos de incumplimiento deben ser investigados con base en el debido proceso y con atención al cumplimiento de todas las formalidades necesarias. Así, si hay autorización soberana para discutir obligaciones relacionadas con la deuda externa ante cortes u otros órganos de solución de controversias, se hace necesaria la realización de un procedimiento ordinario para la plena comprobación del incumplimiento. Por lo tanto, esta autorización soberana no puede considerarse como una autorización para la ejecución sumaria de las decisiones, sin que los casos de incumplimiento de esas obligaciones pecuniarias hayan sido plenamente discutidos y comprobados. Drago no menciona de forma expresa la situación de Venezuela en los protocolos firmados con las potencias europeas para el término del bloqueo en febrero de 1903, pero parece estar claro que tiene en mente aquí una crítica al hecho de que Venezuela haya asumido responsabilidad general por la justicia de las reclamaciones pecuniarias presentadas por Alemania, Gran Bretaña e Italia, tal como se establece en el artículo primero de cada uno de los protocolos celebrados entre Venezuela y cada país europeo (Corte Permanente De Arbitraje, 1904, p. 5, p. 9 e p. 13).

Al discutir el carácter sui generis de las obligaciones contractuales relacionadas con la deuda externa, Drago (Drago, 1907b: 701) deja claro que el uso de la fuerza por un ente soberano contra otro ente soberano podría justificarse sólo en los casos de autodefensa. Y aquí Drago tiene un argumento importante sobre los intereses comunes de los miembros de las comunidades políticas y las formas por las cuales la acción estatal puede ser justificada para proteger tales intereses. Drago compara el bonholder al individuo que inviere su dinero adquiriendo acciones o cuotas de una empresa privada extranjera. Es decir, en los casos de default, el bondholder tiene pérdidas equiparables a los perjuicios sufridos por un particular que invirtió en una empresa extranjera que fue a la quiebra. La gran diferencia está en las consecuencias jurídicas que pueden deducirse de una y otra situación. ¿Cómo permitir protección diplomática o incluso uso de la fuerza para proteger los intereses de los bondholders y no hacer lo mismo en los casos de accionistas de empresas privadas extranjeras, ya que se trata de un perjuicio bastante semejante? En las dos situaciones, se trata de actividad económica emprendida por nacionales en una comunidad política extranjera. Lo que está en juego aquí son qué intereses de los miembros de la comunidad política merecen protección del Estado y bajo qué justificaciones. En este sentido, afirma Drago (Drago,1907b: 701):

«If, as is evident, the private mercantile misfortunes of subjects in foreign countries do not compromise the existence or the happiness or the ultimate development of the community to which they belong, or impose upon it any duty of protection, how could a war be justified because these subjects, instead of contracting with individuals, contracted with governments, perhaps in the hope of greater profit?»

En otras palabras, para Drago, el uso de la fuerza no se justifica para la protección de nacionales de una comunidad política por el mero hecho de que los mismos hayan adquirido títulos de la deuda soberana, o sea, individuos hayan celebrado contratos con gobiernos extranjeros. En general, si el Estado no protege a los individuos de su comunidad política por su actuación económica como accionista de empresas extranjeras —el Estado no realiza protección diplomática ante el perjuicio sufrido por sus nacionales con empresas extranjeras privadas— ¿qué razones justificarían la protección de los intereses de los bondholders? Drago cuestiona adicionalmente cuáles serían las razones para admitir que la comunidad política a la que pertenecen los bondholders debería asumir los riesgos involucrados en la adquisición de títulos de deuda externa en el caso de admitir protección diplomática o incluso uso de la fuerza para la protección de esos intereses, ya que los beneficios de la adquisición de estos títulos quedan sólo en manos de los bondholders (Drago, 1907b: 701–702, nota a pie de página 17).

Otro punto relacionado a la protección estatal de los intereses de los miembros de la comunidad política guarda relación con la nacionalidad del portador de los títulos de deuda soberana. Drago (Drago, 1907b: 702) problematiza esa cuestión diciendo que no hay cualquier garantía de que el bondholder sea un nacional del Estado que decide intervenir de forma coercitiva para cobrar dividas en default. Como los títulos de deuda externa son títulos al portador, tales bonos circulan ampliamente en los mercados financieros, siendo transmitidos sin mayores formalidades. Así, no habría ninguna garantía de que un Estado que decida por la intervención armada esté efectivamente defendiendo los intereses de sus propios nacionales —cuando, en realidad, tales títulos podrían estar en manos de extranjeros—. Por último, Drago (Drago, 1907b: 702–703) también cuestiona en qué medida la actuación especulativa de los bondholders debe merecer protección del Estado.

Tales cuestionamientos no son meramente retóricos y guardan relación con puntos fundamentales para justificar acciones estatales de protección de los intereses de los miembros de una comunidad política. ¿Qué intereses merecen ser protegidos por el Estado y cuáles no deben recibir tal protección? ¿Cómo justificar tal protección estatal? Estas son cuestiones políticas sensibles cuyas respuestas no se dan a priori. En juego en el contexto del bloqueo de Venezuela están las justificaciones para acciones estatales ante los perjuicios sufridos por nacionales más allá de las fronteras de la comunidad política doméstica. En el inicio del siglo XX, tales justificaciones se encontraban abiertas, objeto de intenso debate, sin que el derecho internacional pudiera ofrecer una respuesta única y cierta sobre la legalidad del uso de la fuerza para el cobro de deudas. Drago tiene una posición estratégica en ese contexto, buscando hacer ilegal ante el derecho internacional la acción coercitiva para el cobro de deuda soberana en default. Tal interpretación claramente busca proteger a los países latinoamericanos en sus relaciones asimétricas con las potencias de la época.

Es en ese sentido que se puede hablar de la defensa de Drago por la no intervención como articulación de una sensibilidad regional. Se trata, pues, de un debate jurídico que comprende también una forma de organización del espacio, pues la Doctrina Drago buscaba evitar la dominación de los países más débiles de América Latina por las potencias europeas, en el caso del bloqueo de Venezuela, por medio de la excusa de intervenciones de carácter financiero8. Drago (Drago, 1907b: 709) justifica el apoyo de Argentina a Venezuela como acción inspirada en el espíritu de unidad entre las naciones del continente y califica la Doctrina Drago como doctrina de alcance y objetivo puramente americanos. Para el autor, Argentina no habría actuado de la misma forma si los países en cuestión fueran a Túnez o a Turquía, porque las cuestiones relacionadas al bloqueo de Venezuela son cuestiones políticas propias de las Américas. Estas cuestiones se refieren a la supresión del pretexto de la intervención financiera, tal como la utilizan los Estados más poderosos para obstaculizar el proceso civilizatorio de las naciones del hemisferio occidental (Drago, 1907b: 709). Drago, por lo tanto, extrapola el debate jurídico sobre el uso de la fuerza para cobro de deuda externa ante el derecho internacional para incluir cuestiones geopolíticas relacionadas al mantenimiento de la soberanía e independencia de las naciones latinoamericanas9. El autor afirma expresamente que intervenciones financieras, no sólo en América Latina, sino de forma general, siempre se realizan contra Estados más débiles con propósito de colonización del territorio en cuestión o en el contexto de proyectos expansionistas de carácter imperial (Drago, 1907b: 712).

Es en este punto de su argumentación que Drago manifiesta claramente su apoyo a la Doctrina Monroe. Como fórmula de independencia, la Doctrina Monroe no implicaría un dominio o superioridad de los EE.UU. ante los demás países del continente. A pesar de ser proclamada como doctrina estadounidense, enfocada en la paz y la seguridad de los EE.UU., la Doctrina Monroe habría sido incorporada por los países de América del Sur como forma de garantizar el bienestar y la tranquilidad interna de cada una de las repúblicas de esa parte del continente americano. Como proyecto de carácter moral entre todos los países del continente americano, la Doctrina Monroe poseía fuerza aun sin estar basada en tratados o alianzas de carácter formal (Drago, 1907b: 714). De manera importante, Drago critica la actuación de los poderes intervinientes europeos en el caso del bloqueo de Venezuela como caso de violación de la doctrina, ya que los actos de agresión perpetrados contra el país latinoamericano involucraron ocupación del territorio venezolano, algo que sería contrario a la Doctrina Monroe (Drago, 1907b; 718–720). Sin embargo, Drago parece no aceptar plenamente la reformulación de la doctrina con el Corolario Roosevelt. Al comentar la intervención estadounidense en Santo Domingo en 1905, aun reconociendo el éxito de la actuación de EE. UU. al alejar la intervención europea, el autor reconoce que la soberanía de Santo Domingo quedaba perjudicada en ese contexto (Drago, 1907b: 720–722).

En este escenario, el autor presenta la Doctrina Drago como una declaración política en última instancia. Aunque su tesis jurídica sobre la imposibilidad del uso de la fuerza para cobro de deuda externa no sea aceptada y que actos de coerción sean vistos como legítimos y de acuerdo con el derecho internacional, el autor afirma que la intervención armada para el cobro de deudas no puede aplicarse en América del Sur porque se trata de un acto de subordinación y conquista, algo que la política tradicional del continente americano, la Doctrina Monroe, no permitiría (Drago, 1907b: 725–726).

IV. CONCLUSIONES – LÍMITES Y POTENCIALIDADES DE LA DOCTRINA DRAGO

Este artículo tuvo como objetivo explorar la construcción argumentativa y el posicionamiento jurídico de Drago en relación con la intervención y cobro de deudas ante el derecho internacional. La redescripción detallada de los esfuerzos argumentativos de Drago en este momento inicial del siglo XX permite la comprensión de cómo se articuló una cierta sensibilidad regional latinoamericana a partir de los debates jurídicos relacionados con el endeudamiento soberano. Cierro esta contribución con algunas consideraciones sobre los límites y las potencialidades de la Doctrina Drago.

El posicionamiento de Drago por la no intervención tiene limitaciones importantes que deben ser subrayadas. En cuanto al uso del principio de igualdad soberana como argumento para invalidar acciones coercitivas para el cobro de deudas en default, la Doctrina Drago no impugna de forma generalizada el uso de la fuerza ante el derecho internacional, ya que la argumentación de Drago se limita a las obligaciones pecuniarias relacionadas a la deuda externa, sin cuestionamiento sobre el uso de la fuerza para el cobro de deudas relacionadas a la alien protection.

La Doctrina Drago no posee, tampoco, alcance universal, quedando su aplicación restringida a América Latina. Además, Drago reproduce el estándar civilizatorio en boga en la época, sin problematizarlo (Becker Lorca, 2014: 177–178). En ese sentido, se trata de una argumentación con matices importantes, lo que permite cuestionar el alcance de la actitud anti hegemónica de Drago. Considerando la argumentación de Drago como un esfuerzo de hacer multilateral el anticolonialismo de la Doctrina Monroe (Scarfi, 2017: 70), es posible identificar los límites del compromiso de Drago con esa política estadounidense.

Así, en cuanto a la sensibilidad regional que se articula alrededor de la cuestión del endeudamiento soberano, la Doctrina Drago realiza movimientos contradictorios (Scarfi, 2017: 71). Al mismo tiempo que Drago anhela la protección de los países latinoamericanos más débiles, utilizando el anticolonialismo de la Doctrina Monroe como escudo contra intervenciones europeas, la Doctrina Drago parece abrir el camino para la actuación y liderazgo de EE.UU. en la región (Scarfi, 2017: 71). En este sentido, el apoyo de Drago al anticolonialismo de la Doctrina Monroe constituye un proyecto limitado en términos de resistencia a las intervenciones de las grandes potencias, incluso los EE.UU., en América Latina.

Sin embargo, podemos pensar en las potencialidades involucradas en las formas por las cuales la Doctrina Drago fue reapropiada en diferentes contextos en el tiempo y en el espacio por otros juristas latinoamericanos. Así, además de pensar a Drago en sí mismo, es posible pensar en cómo Drago fue reinterpretado por otros juristas de la región10. La apertura para procesos de circulación de ideas se vuelve, así, fundamental para reflexionar sobre posibles potencialidades de la Doctrina Drago en otros contextos. No tendré oportunidad de desarrollar este argumento de forma plena en esta contribución, pero ciertamente la reapropiación de la Doctrina Drago por el jurista mexicano Isidro Fabela es un ejemplo de cómo las ideas de Drago pudieron abrir el camino a una posición latinoamericana más crítica con respecto a la posición hegemónica ejercida por las grandes potencias en relación con los países latinoamericanos.

Sólo para ilustrar la dimensión de potencialidad de la argumentación de Drago, en un libro publicado en 1946, Isidro Fabela afirma que:

«La Doctrina Drago fue una gran oportunidad, no sólo desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista de los principios del Derecho Internacional. Como hemos dicho, las intenciones de Drago no alcanzaban en un principio a fijar una nueva norma jurídica que incorporar al Derecho de Gentes; sino, por solidaridad americana, crear una defensa en favor de los países débiles del Continente, contra Europa. Drago aprovechó la agresión tripartita a Venezuela para ver si obteniendo la aprobación de sus ideas por todos los países de América, y especialmente por los Estados Unidos, lograba contrarrestar la corriente imperialista que entonces reinaba en las potencias de ultramar con vistas precisamente a América» (Fabela, 1946: 34).

Fabela, al reinterpretar la Doctrina Drago, utiliza las ideas del jurista argentino de forma estratégica, dejando de lado las limitaciones del posicionamiento de Drago y enfatizando su carácter contra hegemónico (Fabela, 1946: 45 y ss).

Así, incluso con limitaciones, la Doctrina Drago abre espacio para sensibilidades latinoamericanas en derecho internacional que van a buscar llevar adelante, por medio de la articulación de argumentos jurídicos, proyectos políticos que dialoguen con los diversos intereses de los países latinoamericanos. En el caso de Isidro Fabela, una posición mexicana más crítica en derecho internacional ante el imperialismo estadounidense en la región.

Sensibilidades latinoamericanas en derecho internacional fueran (y siguen siendo) objeto de diversas rearticulaciones y reinterpretaciones en diferentes contextos en el tiempo y en el espacio. Retomar de manera detallada la Doctrina Drago, como hecho en esta contribución, abre el camino para nuevas investigaciones sobre la circulación de la idea de no intervención en el contexto regional latinoamericano.

Referencias

ARCHIVO HISTÓRICO DE CANCILLERÍA (1917): Doctrina de Drago, 4 volúmenes, Buenos Aires, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

BECKER LORCA, ARNULF (2014): Mestizo International Law: a global intellectual history 1842–1933, Cambridge, Cambridge University Press.

BÉRTOLA, LUIS; OCAMPO, JOSÉ ANTONIO (2013): El desarrollo económico de América Latina desde la Independencia, México, Fondo de Cultura Económica.

BORCHARD, EDWIN (1913): «Basic elements of diplomatic protection of citizens abroad», en: The American Journal of International Law, nº 7.3, pp. 497–520.

BULMER–THOMAS, VICTOR (2014): The Economic History of Latin America Since Independence, 3ª ed., New York, Cambridge University Press.

CORPORATION OF FOREIGN BONDHOLDERS (1905): Thirty–Second Annual Report of the Council of the Corporation of Foreign Bondholders for the year 1904–1905, London, Wertheimer, Lea and CO.

CORTE PERMANENTE DE ARBITRAJE (1904): Recueil des Actes et Protocoles Concernant le Litige entre l’Allemagne, l’Angleterre et l’Italie d’une Part et le Venezuela d’autre Part. Tribunal d’arbitrage Constitue en Vertu des Protocols Signes à Washington, le 7 Mai 1903 entre les Puissances Susmentionnées, La Haye, Septembre 1903–Fevrier 1904.

DRAGO, LUIS MARÍA (1903): La República Argentina y el caso de Venezuela. Documentos, juicios y comentarios relacionados con la nota pasada al ministro argentino en Washington, Buenos Aires, Imprenta y Casa Editora De Coni Hermanos.

DRAGO, LUIS MARIA (1907A): «Argentine Republic: Ministry of Foreign Relations and Worship», en: The American Journal of International Law, nº 1.1, Supplement: Official Documents, pp. 1–6.

DRAGO, LUIS MARIA (1907B): «State Loans and their relation to International Policy», en: The American Journal of International Law, nº 3.1, pp. 692–726.

FABELA, ISIDRO (1946): La Doctrina Drago, México, Secretaria de Educación Pública.

FEIS, HERBERt (1964): Europe the World’s Banker 1870–1914. An account of European Foreign Investment and the connection of world finance with diplomacy before the war, New York, Augustus M. Kelley.

FINNEMORE, MARTHA (2003): The Purpose of Intervention. Changing beliefs about the use of force, Ithaca and London, Cornell University Press.

FISHLOW, ALBERT (1995): «Latin American Nineteenth Century Public Debt: Theory and Practice», en: Liehr, Reinhard (ed.). La deuda pública en América Latina en perspectiva histórica, Frankfurt am Main, Vervuert; Madrid, Iberoamericana, pp. 23–45.

FISHLOW, ALBERT (1985): «Lessons from the past: capital markets during the 19th century and the interwar period», en: International Organization, nº 39.3, pp. 383–439.

GALLO, EZEQUIEL (1972): El Gobierno de Santa Fe vs. El Banco de Londres y Río de la Plata (1876), Buenos Aires, Centro de Investigaciones Sociales, Instituto Torcuato Di Tella.

GREENMAN, KATHRYN (2018): «Aliens in Latin America: Intervention, Arbitration and State Responsibility for Rebels», en: Leiden Journal of International Law, nº 31.3, Leiden, pp. 617–639.

KOSKENNIEMI, MARTTI (2005): From Apology to Utopia. The structure of international legal argument. Reissue with new epilogue, Cambridge, Cambridge University Press.

MARICHAL, CARLOS (1989): A century of debt crisis in Latin America. From independence to the Great Depression 1920–1930, Princeton, Princeton University Press.

MARICHAL, CARLOS (2014): Historia mínima de la deuda externa de Latinoamérica 1820–2010, México, El Colegio de México.

NISSEL, TZVIKA ALAN (2016): A history of State Responsibility: the struggle for international standards (1870–1960), Doctorado, Facultad de Derecho de la Universidad de Helsinki.

PLATT, DESMOND C.M. (1962): «The allied coercion of Venezuela, 1902–3 – A Reassessment», en: Inter–American Economic Affairs, nº 15, pp. 3–28.

ORFORD, ANNE (2012): «In Praise of Description», en: Leiden Journal of International Law, nº 25.3, pp. 609–25.

RIPPY, J. FRED (1966): British Investments in Latin America, 1822–1949. A case study in the operations of private enterprise in retarded regions, reprint with permission, Hamden, Archon Books.

SCARFI, JUAN PABLO (2017): The Hidden History of International Law in the Americas. Empire and Legal Networks, New York, Oxford University Press.

STONE, IRVING (1968): «British Long–Term Investment in Latin America, 1865–1913», en: The Business History Review, nº 42.3, pp. 311–339.

Notas