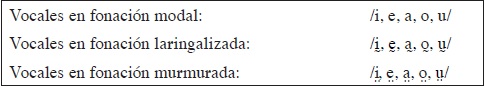

Resumen: Este estudio documenta las propiedades oscilográficas y espectrográficas de la fonación no-modal del boruca, una lengua chibcha extinta que fue hablada en Costa Rica. Tradicionalmente, se han interpretado las fonaciones laringalizada y murmurada del boruca como las claves fonéticas de los segmentos laríngeos /Ɂ/ y /h/. Este artículo propone reanalizarlas como especificaciones de [glotis constreñida] y [glotis distendida] asociadas a vocales. Así, el boruca no tiene consonantes laríngeas, sino que contrasta vocales modales, laringalizadas y murmuradas. Se presenta evidencia de que la fonación laringalizada se concentra en el medio de las vocales mientras que la murmurada en la parte final. Se muestra además que el boruca puede obligar a la fonación laringalizada a ocurrir como un segmento oclusivo glotal e insertar fonación murmurada en ciertos contextos segmentales.

Palabras clave: Boruca, chibcha, fonación no-modal, vocales laringalizadas, vocales murmuradas.

Abstract: This study documents the oscillographic and spectrographic properties of non-modal phonation observed in Boruca, an already extinct Chibchan language that was spoken in Costa Rica. Traditionally, the creaky and breathy phonations of Boruca have been interpreted as phonetic cues for the laryngeal segments /Ɂ/ and /h/. However, this article reanalyzes these phenomena as phonological specification of the [constricted glottis] and [spread glottis] features associated with vowels. Thus, Boruca does not have laryngeal consonants but it does contrast between modal, creaky and breathy vowels. The study presents evidence that creaky voice concentrates in the middle of vowels while breathy voice concentrates in the final section of vowels. Moreover, Boruca can force creaky voice to surface as a glottal stop segment under certain conditions, and can also insert breathy voice in certain segmental environments.

Keywords: Boruca, Chibchan, non-modal phonation, creaky vowels, breathy vowels.

LAS PROPIEDADES ACÚSTICAS DE LA FONACIÓN NO-MODAL DEL BORUCA: EVIDENCIA FONÉTICA Y ESTATUS FONOLÓGICO1

ACOUSTIC PROPERTIES OF NON-MODAL PHONATION IN BORUCA: PHONETIC EVIDENCE AND PHONOLOGICAL STATUS

Recepción: 07 Junio 2018

Aprobación: 10 Agosto 2018

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivar 4.0 Internacional.

El boruca (ISO 639-3: brn) es una lengua Chibcha extinta2 que se hablaba en la provincia de Puntarenas, Costa Rica (Simons y Fennig, 2018). Este artículo tiene como principal objetivo documentar la fonación no-modal laringalizada (creaky voice) y murmurada (breathy voice) del boruca y sobre la base de dicha documentación plantear una revisión del estatus fonológico de los segmentos laríngeos /Ɂ/ y /h/ tradicionalmente descritos como parte del inventario de consonantes distintivas de la lengua. En particular, este trabajo propone que la fonación laringalizada y murmurada son especificaciones de las vocales del boruca; es decir, no son segmentos independientes.

Este trabajo se centra en la fonación no-modal laringalizada y murmurada debido a que presentan una distribución única que las coloca aparte de otros segmentos de la lengua. La fonación no-modal en boruca tiende a concentrarse en una sección de la vocal creando así vocales con diferentes grados de laringalización y murmuración. Uno de los aspectos más interesantes es que en el caso de laringalización, esta tiende a concentrarse en el centro de la vocal, mientras que los lados tienden a tener fonación más cercana a la modal. De este modo, por ejemplo, una vocal laringalizada /a̰/ tiende a realizarse fonéticamente como [aɁa]. Se coloca el símbolo de la oclusiva glotal como un superíndice para indicar que la fonación laringalizada logra su punto máximo aproximadamente en el medio del segmento. Algunas veces, esto produce la impresión auditiva de que la vocal ha sido dividida en dos segmentos independientes.

En el caso de la fonación murmurada, esta también tiende a realizarse en una sección de la vocal que la alberga. Sin embargo, a diferencia de las vocales con fonación laringalizada, las que muestran fonación murmurada tienden a tener el mayor grado de murmuración en la segunda mitad de su duración, siendo el último tercio casi solo aspiración. De este modo, por ejemplo, una vocal murmurada /a̤/ tiende a realizarse fonéticamente como [aa̤h], donde el diacrítico [h] indica que el final de la vocal presenta mucha más murmuración que la sección precedente, al punto que la parte murmurada casi puede ser descrita como una fricativa laríngea. Estas y otras características sobresalientes de la fonación no-modal del boruca se documentan en detalle con la ayuda de análisis oscilográficos y espectrográficos.

El artículo está organizado del siguiente modo. En la sección §2 se presenta la información general sobre el inventario de segmentos fonémicos del boruca y sus principales patrones fonotácticos, así como la forma en la que se obtuvieron y analizaron los datos. La sección §3 presenta el análisis fonológico que se propone para la fonanción no-modal del boruca. La sección §4 está dedicada al examen acústico de la fonación laringalizada, y la sección §5 se enfoca en la fonación murmurada. En ambos casos, se documentan no solo las propiedades acústicas sino también las diferentes realizaciones fonéticas según el contexto donde ocurren. Finalmente, en la sección §6, se presentan la discusión de los resultados así como también las conclusiones del estudio.

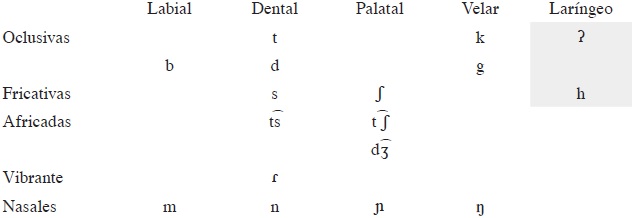

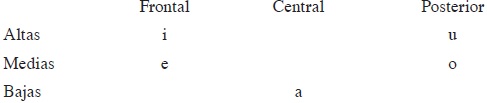

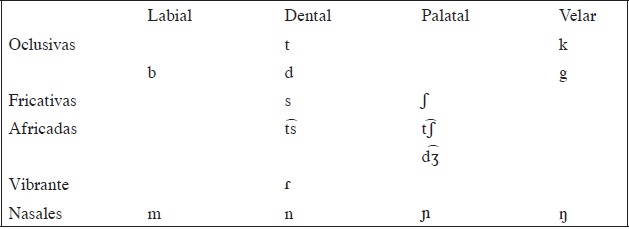

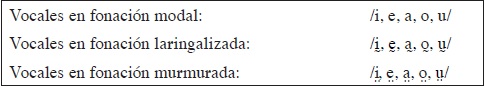

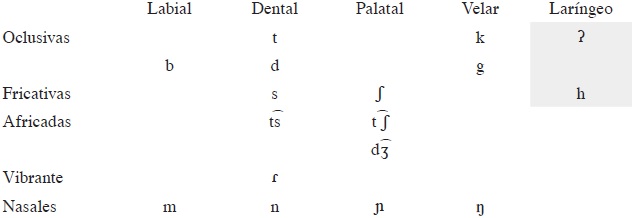

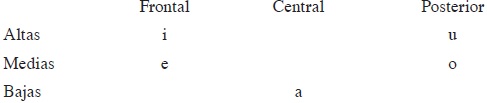

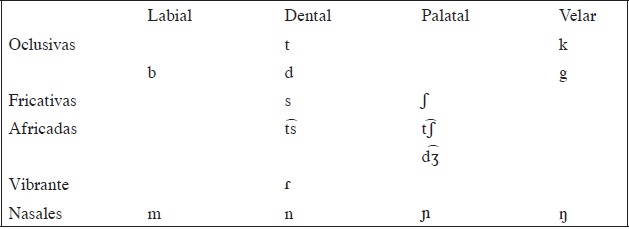

Según el análisis fonológico tradicional, el boruca tiene diecisiete segmentos consonánticos y cinco vocálicos (Castro, 2012; Constenla Umaña, 1981, 2012; Maroto, 1999; Quesada, 2000; Quesada Pacheco, 1995, 1996, 2018)3. El inventario segmental aparece en el Cuadro 1 y el Cuadro 2, respectivamente. Excepto por la ausencia conspicua de la consonante bilabial sorda, /p/, el inventario de consonantes del boruca es bastante regular. No contiene consonantes glotalizadas ni aspiradas. No muestra consonantes labializadas o palatalizadas. Con respecto a sus vocales, se asume, siguiendo a Quesada Pacheco (1996), que el boruca distingue cinco timbres vocálicos (ver Cuadro 2). Las celdas de los segmentos laríngeos aparecen en gris porque este estudio propone reanalizarlas como rasgos de fonación no-modal asociados con vocales.

Consonantes del boruca

Vocales del boruca

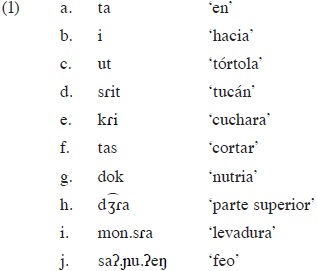

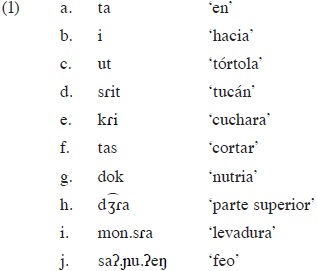

Con respecto a la estructura silábica, el boruca permite sílabas con arranques simples y complejos. Los arranques complejos están limitados a dos consonantes siendo siempre la segunda consonante una vibrante simple /ɾ/. En posición de coda silábica, encontramos consonantes fricativas, oclusivas y nasales. Tanto los arranques silábicos como las codas son opcionales. Ver los datos en (1) tomados de Quesada Pacheco (1996; 2018)4.

(1)

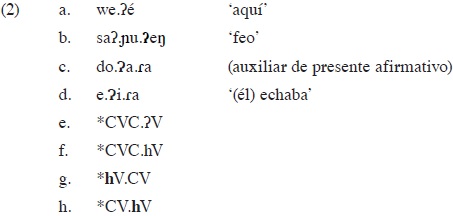

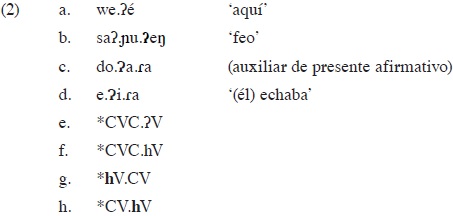

Primero voy a presentar la descripción tradicional de la distribución de los segmentos laríngeos del boruca de manera que pueda servir de línea de base al análisis que este estudio desarrolla. La oclusiva glotal /ʔ/ ha sido descrita como una consonante que puede ocupar tanto el arranque como la coda de las sílabas del boruca mientras que la fricativa laríngea /h/solo puede ocurrir en posiciones de coda, nunca como arranque. Los datos en (2) muestran a la oclusiva glotal en arranque de sílaba. En las formas agramaticales, C representa una consonante y V una vocal. Un aspecto que desde ya levanta sospechas acerca de la oclusiva glotal es que cuando ocurre en posición de arranque de sílaba, solo puede hacerlo en contextos intervocálicos. Nunca ocurre como arranque de sílaba después de una consonante. El otro aspecto que queda en el misterio es por qué la fricativa laríngea solo puede ocurrir como coda y no como arranque de sílaba.

(2)

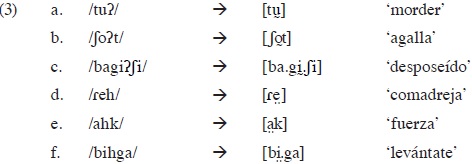

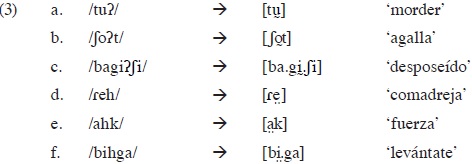

Los datos en (3) muestran ejemplos de la distribución de /ʔ/ y /h/ en posición de coda. Primero, se debe indicar que ambos segmentos cuando ocurren como codas de sílaba, presentan diferentes grados de fusión con la vocal precedente. Los diacríticos [̤] y [̰] en (3) indican la ocurrencia de ese fenómeno. Como se verá en las siguientes secciones, pocas veces se les puede observar como segmentos independientes que siguen a las vocales; usualmente, se fusionan a la vocal precedente produciendo vocales con fonación no-modal, y aún otras veces, la fusión es solo parcial.

(3)

El fenómeno de coalescencia laríngea de /ʔ/ y /h/ en posición de coda de sílaba es bastante robusto. Esto aunado a los vacíos importantes que presentan en su distribución fonotáctica como arranques de sílaba, (2) e.-h, levanta sospechas de si en realidad estas unidades son segmentos en la lengua.

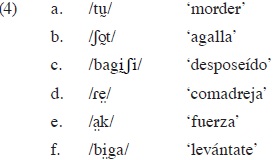

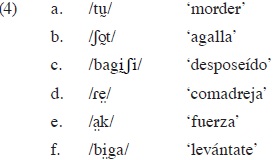

En contraste al análisis tradicional de los segmentos laríngeos del boruca que se acaban de presentar, este artículo propone que /ʔ/ y /h/ no pertenecen al inventario de segmentos distintivos del boruca, sino que son especificaciones fonológicas de rasgos laríngeos, [glotis constreñida] (constricted glottis) y [glotis distendida] (spread glottis), que poseen ciertas vocales en la lengua. De este modo, los datos mostrados en (3) se reanalizan con vocales subyacentes especificadas para fonación no-modal como se muestra en (4). Bajo este análisis fonológico, el boruca contrastaría vocales en fonación modal versus vocales laringalizadas y vocales murmuradas.

(4)

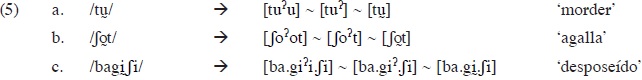

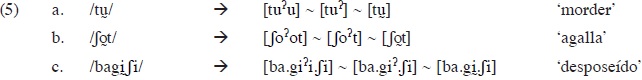

Varios estudios fonéticos sobre vocales que presentan fonación no-modal en diversas lenguas apuntan que esta no ocurre durante la duración total de los segmentos que tienen este rasgo (Avelino Becerra, 2015; Blankenship, 2002; Elías-Ulloa, 2009, 2015; Gordon, 1998; Ladefoged, 1983; Ladefoged et al., 1988). La fonación no-modal tiende a concentrarse en una sección de la vocal. En el boruca, es común que la voz laringalizada se encuentre en el medio de la vocal, mientras el inicio y final de la misma se acerca más a fonación modal. Este fenómeno es representado en (5) a través de vocales partidas en dos partes por una pequeña oclusiva glotal en sobreíndice, por ejemplo, [aʔa]. No es inusual encontrar también que la laringalización se concentre en la segunda mitad de la vocal. Esto se representa en (5) por medio de una vocal seguida por una oclusiva glotal en sobreíndice: [aʔ]. La tercera posible realización fonética de la fonación laringalizada es que la vocal aparezca completamente laringalizada. Esto es representado en (5) con el diacrítico [̰] debajo de la vocal: [a̰ ].

(5)

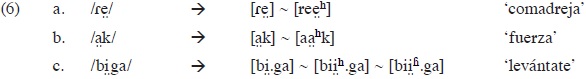

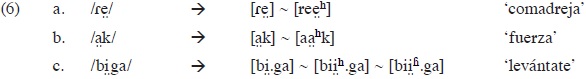

La voz murmurada tiende a ocurrir hacia el final de la vocal. Algunas veces esa sección de la vocal se ensordece tanto que se puede percibir un segmento fricativo laríngeo intrusivo entre la vocal murmurada y la siguiente consonante. En (6), las transcripciones entre corchetes tratan de capturar los diferentes grados de fonación murmurada que una sola vocal puede exhibir. De este modo, por ejemplo, [aa̤h] debe interpretarse que la vocal empieza con fonación muy cercana a la modal pero que conforme pasa el tiempo desarrolla fonación murmurada y hacia el final, indicado por el símbolo [h], se vuelve aspiración.

(6)

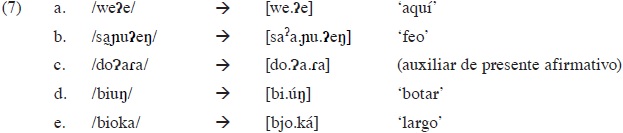

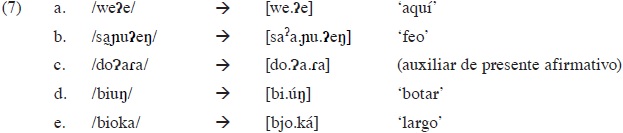

En el análisis presentado hasta el momento, se puede prescindir de la fricativa laríngea y reinterpretarla como una especificación de fonación murmurada en la vocal. Se puede hacer lo mismo para la oclusiva glotal pero su caso es más complejo. La oclusiva glotal puede ser reanalizada fácilmente como una especificación de glotis constreñida en la vocal precedente cuando en el análisis tradicional se le describe en posición de coda de sílaba. Sin embargo, en posición de arranque de sílaba en contextos intervocálicos, sí se observan segmentos oclusivos glotales en el boruca. Por el momento voy a asumir, como se muestra en (7), que el boruca sí tiene oclusivas glotales subyacentes que aparecen como arranques de sílabas5. Los dos últimos ejemplos presentados en (7) son importantes porque muestran que dos vocales pueden encontrarse al interior de una palabra pero la fonología del boruca no inserta ninguna oclusiva glotal para separarlas. De este modo, cuando una oclusiva glotal aparece en un contexto intervocálico es porque está especificada en la representación subyacente de la palabra.

(7)

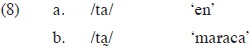

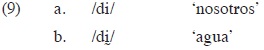

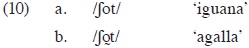

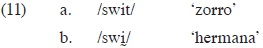

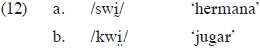

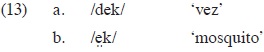

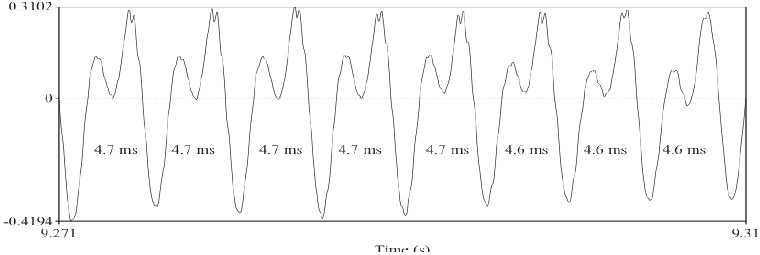

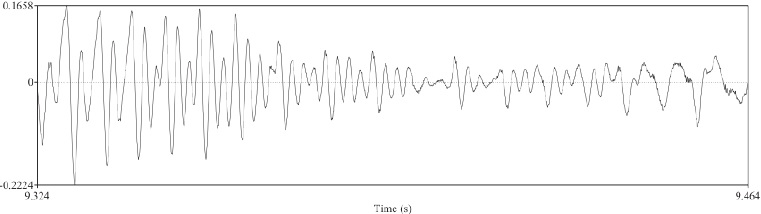

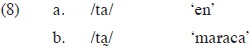

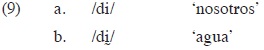

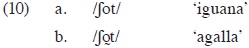

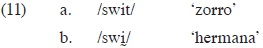

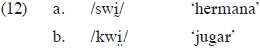

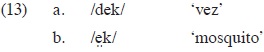

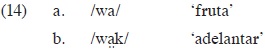

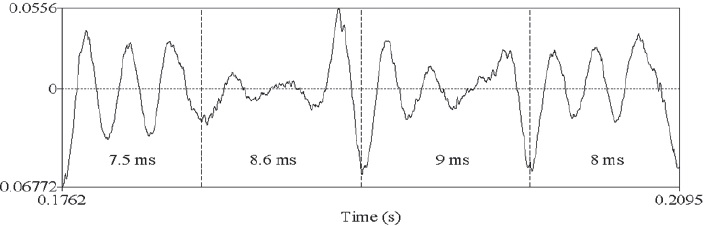

Los datos de (8) a (15) muestran ejemplos de pares mínimos (minimal pairs)y pares casi-mínimos (near-minimal pairs) del boruca donde se puede observar la oposición entre vocales de fonación modal, fonación laringalizada y fonación murmurada.

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

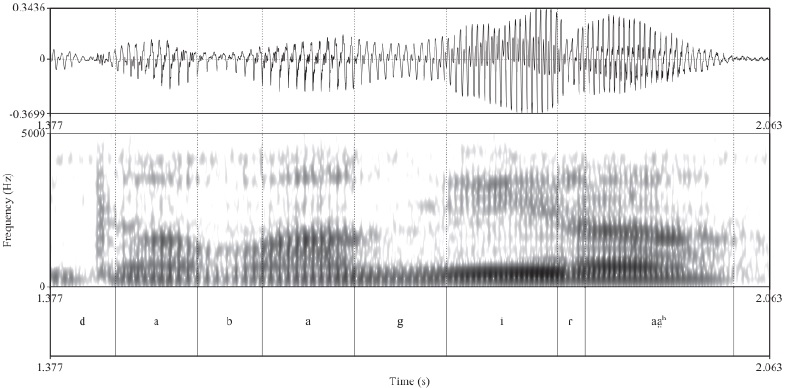

En esta sección y en la sección §5, se presentará una descripción fonética del comportamiento de la fonación no-modal del boruca. Tantos los espectrogramas como oscilogramas que se presentan vienen de grabaciones hechas entre 1989 y 1993 por el Dr. Quesada Pacheco. En particular, este estudio se centra en el estudio de la fonación no-modal que ocurre en la historia “Cuasrán igui bríshba rójc” (Los Nietos de Cuasrán), publicada por Quesada Pacheco (1996, pp. 80-82). La narradora de la historia es la señora Paulina Leiva, una de las últimas hablantes fluidas del boruca, quien en el año 2000, Juan Diego Quesada reporta que ya tenía más de noventa años. La historia fue grabada en habla espontánea en el contexto del trabajo de campo llevado a cabo por Quesada Pacheco.

Las grabaciones de audio fueron originalmente hechas usando una grabadora Panasonic de casetes. El audio se digitalizó en formato no-comprimido (WAV, PCM) a 44100 Hz, 16 bit, estéreo. Para los análisis acústicos, se convirtió la señal de audio a mono. Para lograr esto, se extrajo el canal derecho de la señal de audio y se descartó el izquierdo. Se escogió el canal derecho porque presentaba una mejor calidad de audio que el izquierdo, el cual, durante la grabación, había registrado mucho más ruido. Ya que las grabaciones no fueron hechas en una cámara anecoica y se utilizó un medio analógico (casetes) para capturar las ondas de sonidos, hay cierta cantidad de ruido del ambiente que aparece en los audios digitalizados. Sin embargo, a pesar de este problema, la mayoría de los audios de la historia “Cuasrán igui bríshba rójc” presentan una calidad adecuada para llevar a cabo exámenes acústicos (oscilográficos y espectrográficos) con el objetivo de estudiar los segmentos laríngeos del boruca. Se descartaron aquellos audios que contenían mucho ruido. Los análisis acústicos que se presenta se realizaron usando el programa Praat (Boersma y Weenink, 2018). Este es uno de los programas más usado por fonetistas actualmente debido a su disponibilidad, confiabilidad y continua actualización.

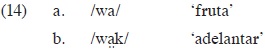

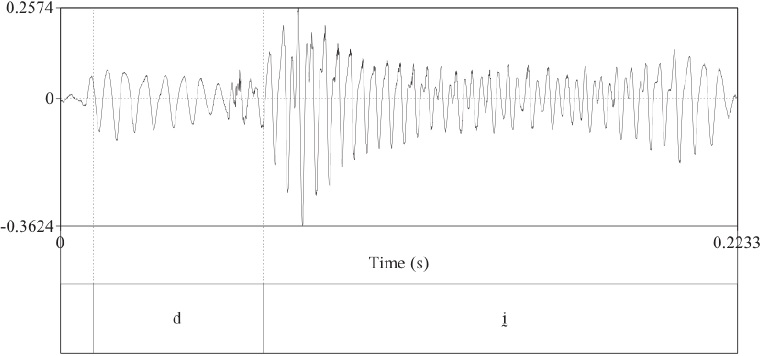

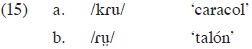

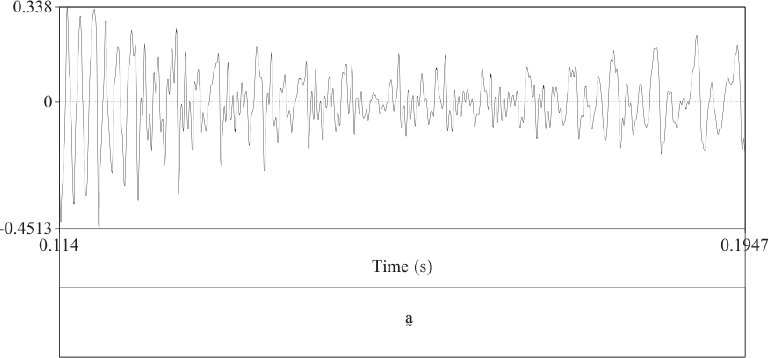

Como se mencionó en la sección anterior, las vocales del boruca normalmente presentan fonación modal, es decir, las cuerdas vocales vibran periódicamente. Este es el modo de fonación más frecuente encontrada en las lenguas del mundo (Blankenship, 2002; Gordon, 1998; Gordon y Ladefoged, 2001). La Figura 1 presenta una muestra de ocho pulsos glotales durante la producción de la vocal [i] en fonación modal. La periodicidad de la vibración de las cuerdas vocales se puede observar en la similaridad y duración de cada pulso glotal. En este caso, cada pulso glotal luce semejante a sus pares contiguos y mantiene una duración constante, en este caso, de alrededor de 4.7 milisegundos (ms).

Figura 1

Ejemplo de vibración de las cuerdas vocales durante fonación modal

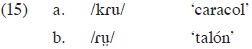

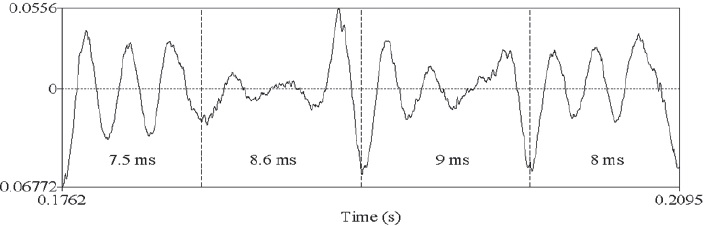

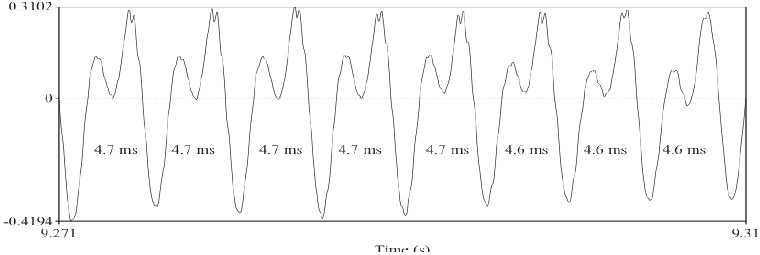

En contraste con la fonación modal, las vocales que presentan fonación laringalizada típicamente se caracterizan por mostrar pulsos glotales irregulares y más largos (Edmondson y Esling, 2006; Ferrand, 2017; Huffman, 1987, 2005; Kirk, Ladefoged y Ladefoged, 1984; Ladefoged, 1973). La Figura 2 muestra la producción de una vocal [ḛ] del boruca en fonación laringalizada. Podemos observar que la vocal empieza en fonación modal pero conforme transcurre el tiempo, los pulsos glotales rápidamente se hacen más y más irregulares acompañados por una caída notable en la amplitud de la onda. La Figura 3 ilustra cuatro pulsos glotales del centro de esa misma vocal y muestra la duración de cada uno de ellos. Obsérvese que a diferencia de la fonación modal, en las vocales laringalizadas, la duración de cada pulso glotal presenta mucha más variabilidad. Compárese con la regularidad de los pulsos glotales en fonación modal de la Figura 1.

Figura 2

Ejemplo de vibración de las cuerdas vocales durante fonación laringalizada

Figura 3

Irregularidad de cuatro pulsos glotales durante fonación laringalizada

Es importante aclarar que en realidad existen varios tipos de fonación laringalizada y cada tipo muestra diferentes claves fonéticas que tienden a ser compartidas pero que no necesariamente están presentes cada vez que encontramos un caso de voz laringalizada (Batliner, Berger, Johne y Kießling, 1993; Gerratt y Kreiman, 2001; Hedelin y Huber, 1990; Keating, Garellek y Kreiman, 2015; Redi y Shattuck-Hufnagel, 2001). Algunas de estas propiedades son: cuerdas vocales comprimidas, contacto ventricular con las cuerdas vocales, pulsos glotales de baja amplitud, frecuencia fundamental baja e irregular, baja inclinación espectral, cierre abrupto de las cuerdas vocales (Avelino Becerra, 2010; Edmondson y Esling, 2006; Gordon y Ladefoged, 2001; Hanson, Stevens, Hong-kwang y Slifka, 2001; Ladefoged, 1973, 1983; Ladefoged, Maddieson y Jackson, 1988; Laver, 1980). En seguida, se detalla el comportamiento de la fonación laringalizada del boruca en varios contextos indicando sus diferentes realizaciones fonéticas.

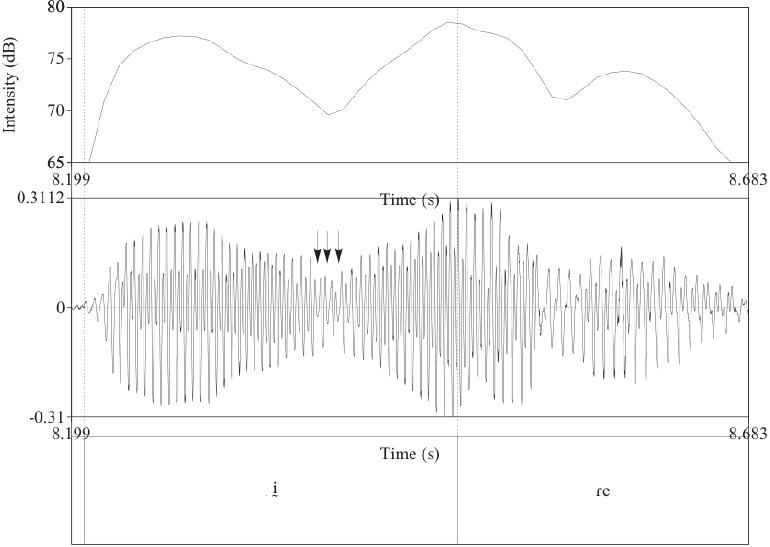

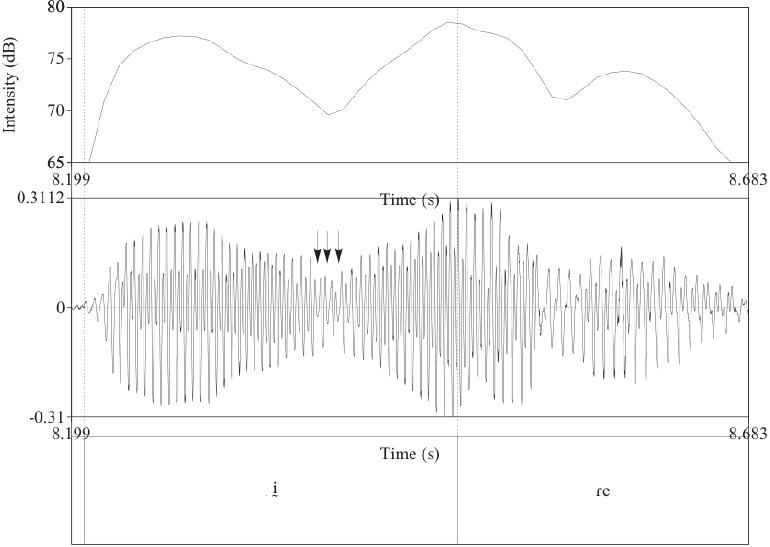

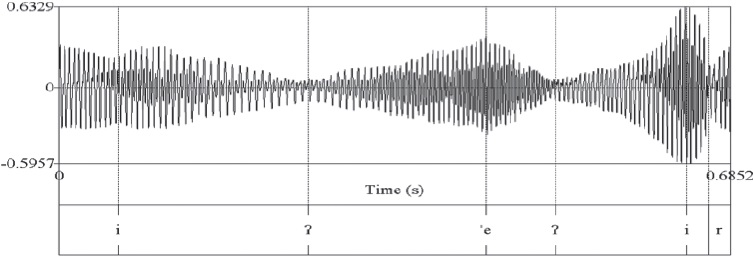

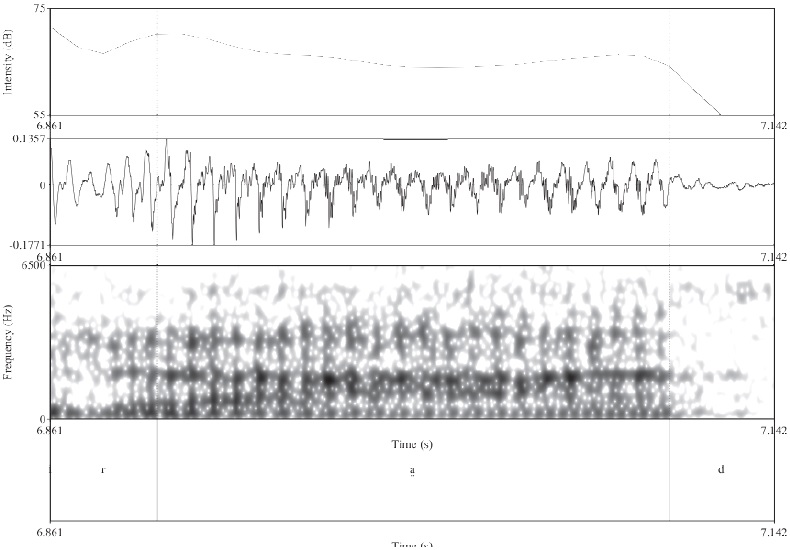

Con el fin de estudiar las realizaciones fonéticas de la fonación laringalizada del boruca, es necesario tener en cuenta dos criterios: (i) el lugar donde se realiza la laringalización en la vocal y (ii) el grado de dispersión de la laringalización dentro de la vocal. Con respecto al primer criterio, una de las características más notables de la laringalización en las vocales del boruca es que tiende a concentrarse en el medio de la vocal. Esto da como resultado la percepción auditiva de dos vocales idénticas brevemente separadas por una oclusiva glotal. Este fenómeno perceptual ha dado origen al término ‘saltillo glotal’, el cual puede apreciarse en la Figura 4, la cual contiene la secuencia [ḭ.ɾe] de la frase /ḭ ɾeʃi dabagra/ Iv reshí dabagrá ‘viene sólo’. En una transcripción fonética detallada, la vocal /ḭ/ puede ser representada como [iɁi].

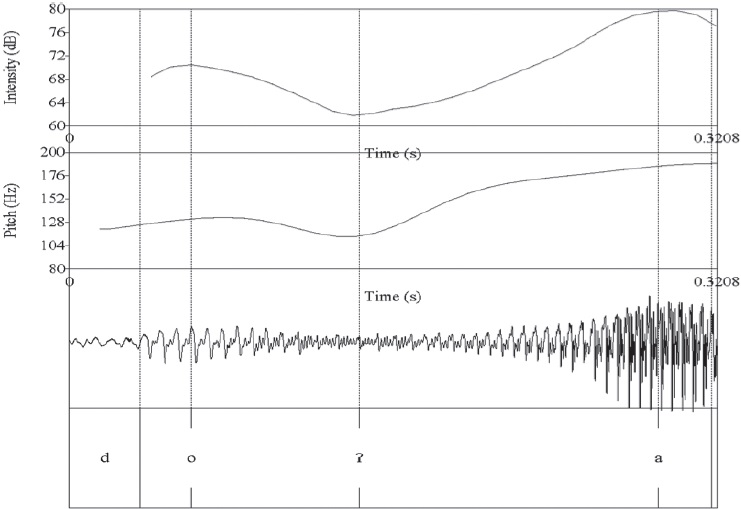

La Figura 4 consiste de tres paneles horizontales. El primer panel muestra el contorno de intensidad de la secuencia [ḭ.ɾe], el segundo panel presenta el oscilograma de la onda de sonido y el tercer panel indica la transcripción fonológica de la secuencia. En la figura podemos determinar dónde se localiza la laringalización observando el punto más bajo en el contorno del panel de intensidad durante la producción de la vocal [ḭ] (véase las flechas). En este caso podemos observar una caída de la amplitud de onda de alrededor de 8 dB6. Obsérvese también que conforme nos alejamos del centro, la amplitud de la onda se incrementa tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho de dicha vocal. Esto quiere decir que la fonación en el lado inicial y final de la vocal es mucho más cercana a fonación modal que el centro de la vocal.

Figura 4

La laringalización ocurre en el medio de la vocal

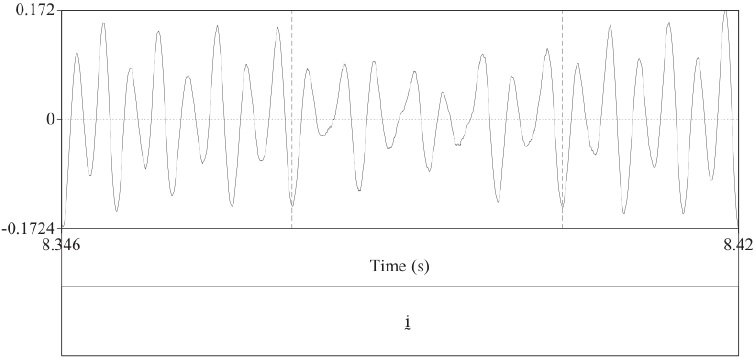

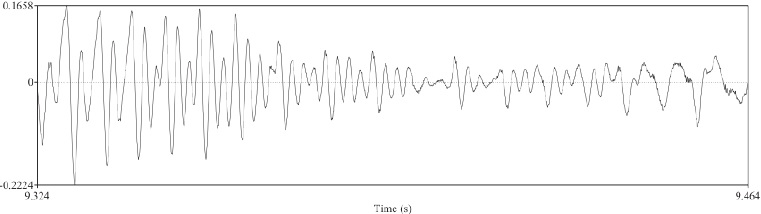

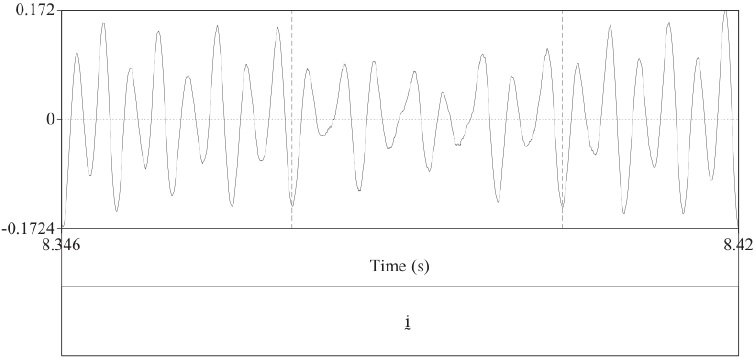

La Figura 5 muestra aproximadamente 74 ms del medio de la vocal [ḭ] de la Figura 4. La sección entre líneas verticales punteadas corresponde al lugar donde aparecen las flechas en la figura anterior. En esa área, los pulsos glotales tienen una duración promedio de 7 ms mientras que en el primer tercio de la vocal, el promedio de cada pulso glotal es de 5.6 ms y en el tercio final, 5.8 ms. Esto indica que la frecuencia fundamental cae durante la etapa de laringalización. El efecto de la voz laringalizada en la frecuencia fundamental se examinará en el siguiente apartado. Debe también observarse que a diferencia del caso de laringalización presentado en la Figura 2 y en la Figura 3, los pulsos glotales de la [ḭ] en la Figura 5 no son irregulares. Si no fuera por la caída notable de la amplitud de la onda sería muy difícil determinar por inspección visual que hay laringalización. Keating et al. (2015) clasifica a este tipo de fonación laringalizada como voz ronca (vocal fry). Al igual que la típica voz laringalizada (creaky voice), la voz ronca también muestra una caída de la amplitud de la onda y de la frecuencia fundamental pero los pulsos glotales se mantienen con vibración periódica.

Figura 5

Laringalización con vibraciones periódicas

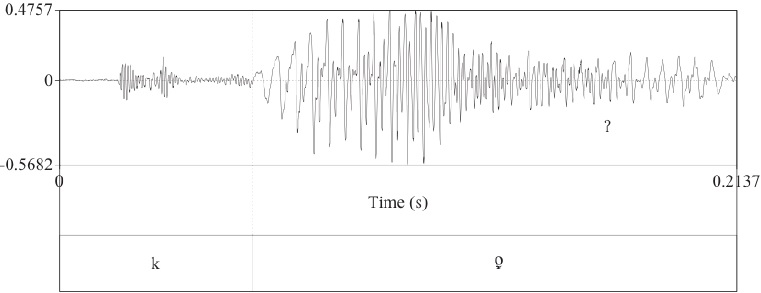

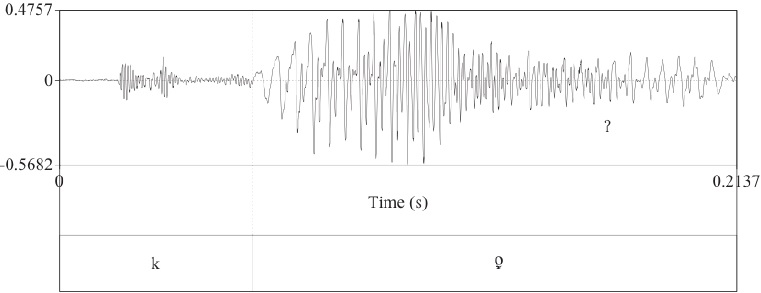

La siguiente realización más frecuente es la ocurrencia de laringalización en la parte final de la vocal. En este tipo de realización fonética, la laringalización ocurre desde la mitad hacia el final o en el tercio final de la vocal. La Figura 6 muestra la secuencia [ko̰ ] tomada de /ko̰ .kraŋ/ covcrán̈ ‘canasto’. La laringalización abarca al menos la mitad de la vocal y se realiza mayormente con pulsos glotales irregulares. El resultado auditivo es el de la percepción de una vocal seguida por una oclusiva glotal: [oɁ].

Figura 6

Laringalización en la segunda mitad de la vocal

El segundo criterio para estudiar las realizaciones fonéticas de la fonación laringalizada del boruca es el grado de propagación de la laringalización dentro de la vocal. En la sección anterior vimos que la laringalización en el boruca tiende a localizarse en el centro de la vocal. Es muy común que cuando esto sucede la laringalización también se concentre en esa área. Es decir, que no se propague hacia los lados de la vocal. El ejemplo dado en la Figura 4 es muy típico de ese comportamiento.

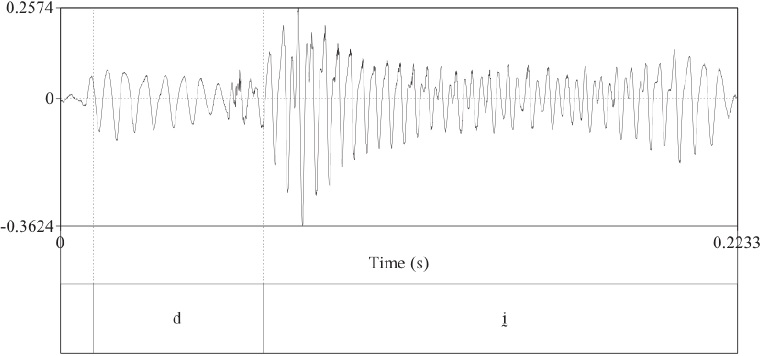

Sin embargo, en boruca, la laringalización también puede propagarse y abarcar una zona más extensa de la vocal que la alberga. Cuando esto ocurre, dependiendo de cuánto la laringalización se haya propagado, la percepción auditiva puede ser la de una sola vocal con voz laringalizada (i.e. [ḭ]). Esto se puede observar en la Figura 7 donde tenemos la secuencia [dḭ] tomada de la frase /dḭ swa ta/ Dív Suát ta ‘de Río Claro’. En ella, la fonación laringalizada se realiza nuevamente con voz ronca (se pueden observar los pulsos glotales periódicos y la caída de la amplitud de la onda). Esta empieza tempranamente, lo cual se puede advertir en la rápida y continua caída de la amplitud de la onda durante el primer tercio de la duración de la vocal. Después de la mitad de la vocal, la amplitud se incrementa pero solo ligeramente. Es decir, la fonación laringalizada continúa hasta el final de la vocal. De este modo, aunque nuevamente la mayor concentración de fonación glotalizada está en el centro de la vocal, esta es percibida como un solo segmento debido a que la fonación glotalizada domina la mayor parte de la duración de la vocal.

Figura 7

Laringalización en el centro de la vocal pero con propagación a los lados

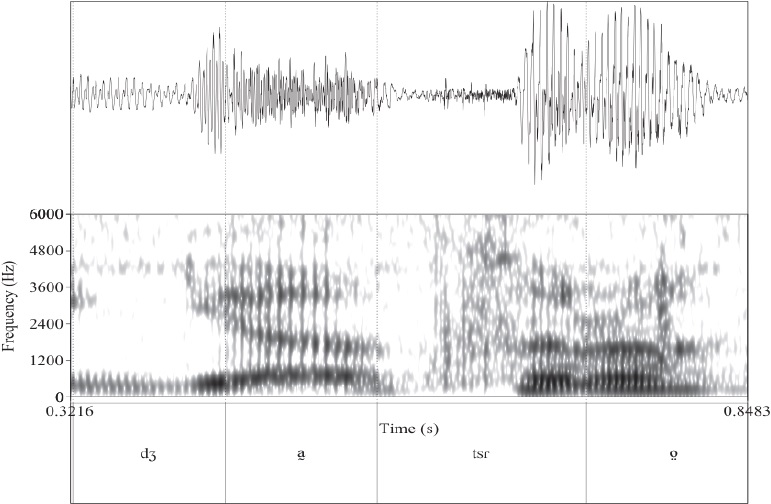

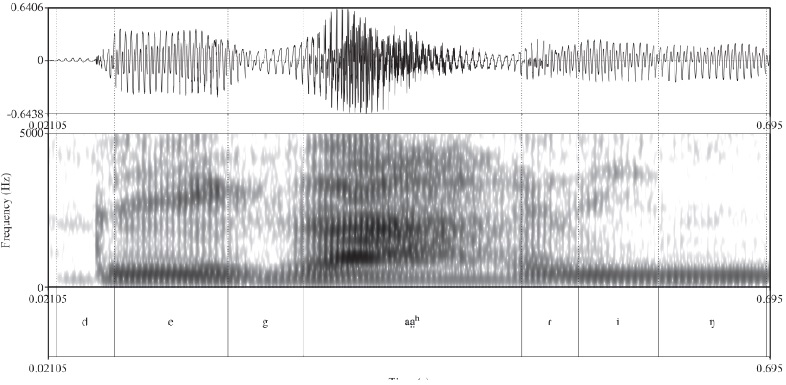

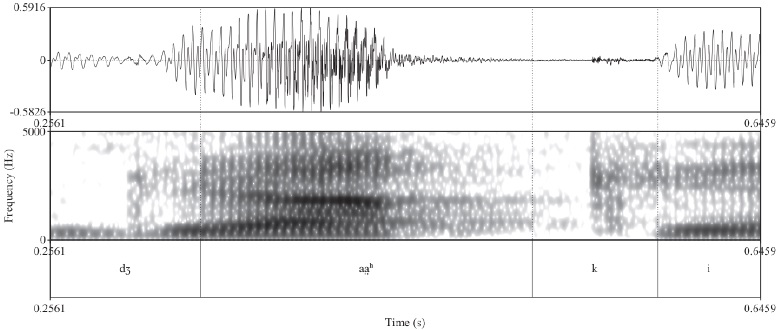

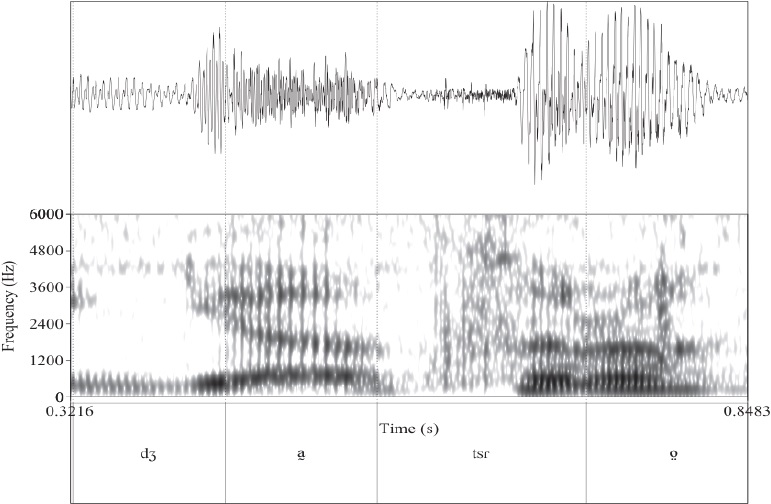

La Figura 8 ilustra un caso en que la fonación laringalizada también está presente en toda la duración de la vocal pero esta vez se realiza con los pulsos glotales bastante irregulares (creaky voice). El gráfico muestra la secuencia [d͡ʒa̰ ] tomada de la palabra /d͡ʒa̰.t͡sɾo̤/ yavsrójc ‘niña’. Los espectrogramas de las vocales con este tipo de fonación muestran estriaciones verticales notablemente separadas, lo cual indica la presencia de pulsos glotales largos y la caída de la frecuencia fundamental. En la Figura 8, estas estriaciones son bastante notorias durante la porción del espectrograma que corresponde a la vocal [a̰ ].

Figura 8

Laringalización con propagación en toda la vocal

Volquemos nuestra atención ahora a la interacción entre fonación laringalizada y la frecuencia fundamental (F0). La F0 se correlaciona al número de vibraciones (pulsos glotales) que las cuerdas vocales pueden producir en un segundo. Su unidad de medición suele reportarse en hercios (Hz). El correlato perceptual de la F0 es la tonía (pitch). En lenguas tonales, como el boruca, la tonía ha sido fonologizada para crear diferencias en el significado de las palabras. A modo de ejemplo, Quesada (2000, p. 76) presenta los contrastes tonales (alto versus bajo) del boruca entre las palabras [kùp] ‘semilla’ y [kúp] ‘huevo’ (el acento agudo indica un tono alto, mientras que el grave indica un tono bajo).

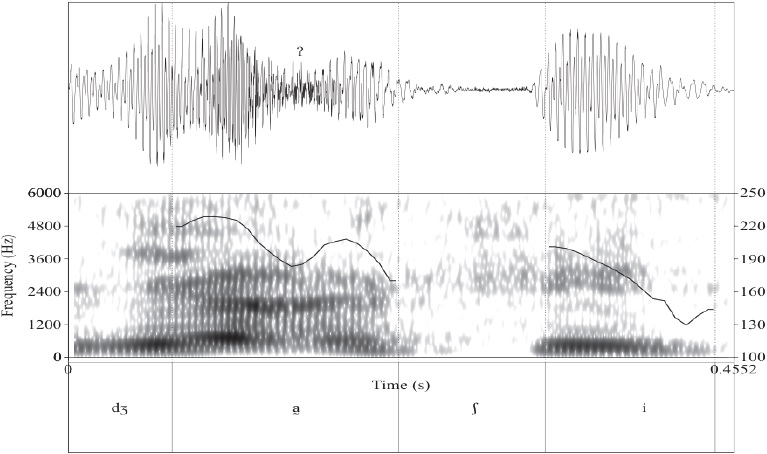

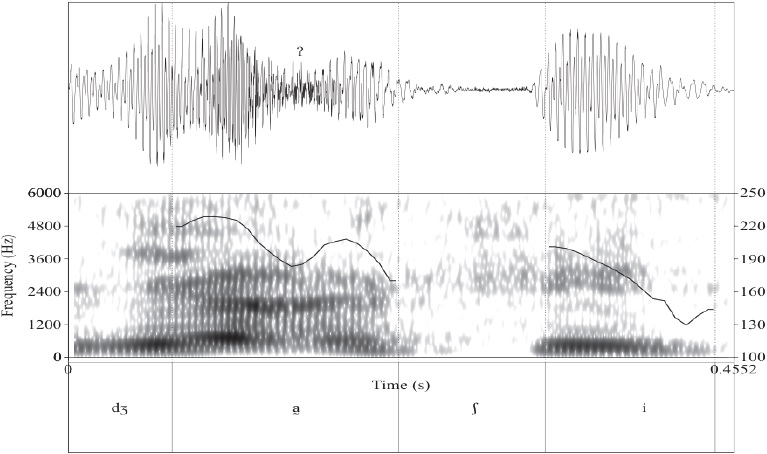

En boruca, la presencia de fonación laringalizada en una vocal siempre crea una caída de la F7. Esto se puede apreciar en la Figura 9. El primer panel es el oscilograma de la palabra /d͡ʒa̰.ʃi/ yávshi ‘así’ (la primera sílaba de esta palabra posee una vocal con fonación laringalizada). El segundo panel ilustra el espectrograma de dicha palabra mientras que el tercero, presenta su transcripción. Igual que en el ejemplo de la Figura 4, aquí observamos también que la laringalización se realiza hacia el centro de la vocal: [aɁa]. Sobre el segundo panel, se muestra el contorno de la F0. La escala en hercios de la F0 aparece en el lado derecho del espectrograma. Lo crucial en el gráfico de la Figura 9 es que la F0 sufre una caída notable en el medio de la vocal [a̰ ], justo en el lugar donde se concentra la fonación laringalizada. Antes y después de la laringalización, la F0 se mantiene alto.

Figura 9

Caída de la frecuencia fundamental durante la fonación laringalizada

La laringalización en las vocales del boruca puede mostrar pulsos glotales con varios grados de irregularidad. A diferencia de la voz ronca con pulsos periódicos que se mostró en la Figura 5, esta vez, en la Figura 10, la laringalización se manifiesta con un alto grado de aperiodicidad. En esta oportunidad, se muestra una ventana de 80 ms de la parte central de la vocal [a̰ ] tomada de la palabra anterior en la Figura 9. A pesar de la diferencia en el tipo de voz laringalizada de la Figura 5, la impresión auditiva es aún la misma: dos vocales idénticas brevemente separadas por una oclusiva glotal: [aɁa].

Figura 10

Laringalización con vibraciones aperiódicas

De este modo, la fonación laringalizada tiende a localizarse en el centro de las vocales o hacia el final de ellas. Si la laringalización se localiza en el medio o en la sección final de la vocal, el resultado perceptual es el de una vocal que tiene un segmento oclusivo glotal en el medio (por ejemplo, [aɁa]) o que es seguido por una oclusiva glotal (es decir, [aɁ]). En cambio, si la laringalización se propaga del medio de la vocal hacia los lados total o parcialmente, el resultado perceptual es una vocal laringalizada (es decir, [a̰ ]). En todos los casos de vocales que llevan laringalización, se observa una caída tanto de la amplitud de la onda como de la frecuencia fundamental.

En el análisis fonológico propuesto en la sección §3 se asumió que la oclusiva glotal del boruca es un segmento consonántico. Desde el punto de vista fonológico, la razón para asumir ese análisis fue porque en posición intervocálica la laringalización que se observa en algunos contextos intervocálicos no se comporta como un rasgo fonológico sino como un segmento en posición de arranque de sílaba (es decir, una oclusiva glotal). En esta sección, se revisará esa suposición y se propondrá que todas las oclusivas glotales del boruca, sin excepción, pueden ser reanalizadas subyacentemente como especificaciones del rasgo [glotis constreñida] en vocales.

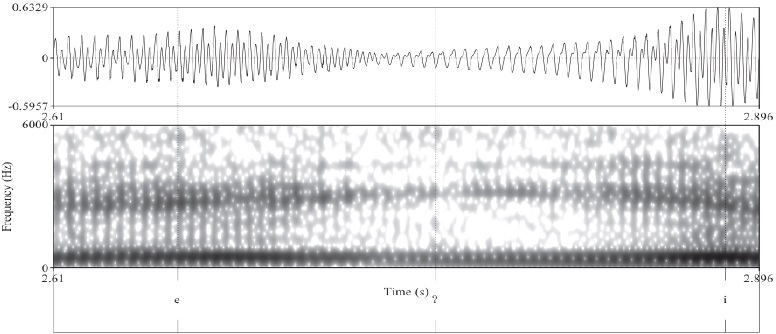

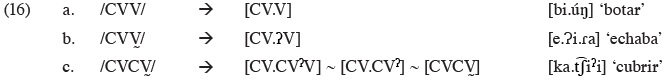

Empecemos por presentar evidencia que a nivel fonético las oclusivas glotales intervocálicas se realizan como fonación laringalizada. Esto es una realización muy común de las oclusivas glotales en las lenguas del mundo (Gordon, 1998; Gordon y Ladefoged, 2001; Ladefoged, 2003). En el boruca, la voz laringalizada intervocálica ocurre sobre el final de la vocal precedente y el inicio de la siguiente. Este comportamiento se puede apreciar en la Figura 11 en la secuencia [e.Ɂi] de la frase /ḭ e.Ɂi.ɾa/ iv évira ‘él echaba’. La localización de la laringalización reflejo de la oclusiva glotal entre las vocales de [e.Ɂi] se correlaciona con la caída en la amplitud de la onda de sonido.

Figura 11

Oclusiva glotal en contexto intervocálico

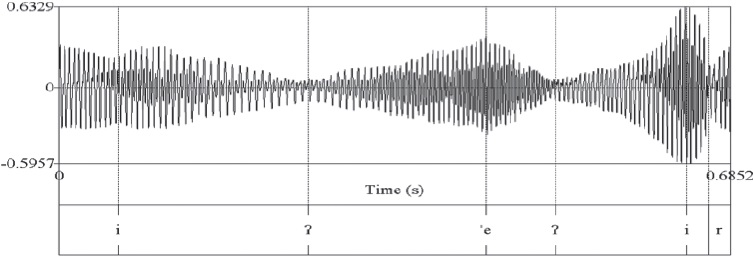

La frase /ḭ e.Ɂi.ɾa/ iv évira ‘él echaba’ también nos muestra otro fenómeno importante en el comportamiento de la laringalización del boruca. Cuando una palabra acaba en una vocal laringalizada y la siguiente palabra comienza con una vocal, la laringalización de la primera vocal se desplaza hacia el margen derecho de la segunda vocal y actúa como su arranque de sílaba. Esto se puede observar en la Figura 12 donde la frase /ḭ e.Ɂi.ɾa/ iv évira ‘él echaba’ se realiza como [i.Ɂe.Ɂi.ɾa].

Figura 12

Laringalización se convierte en oclusiva glotal: /ḭ e.../ → [i.Ɂe...]

El fenómeno ilustrado en la Figura 12 tiene importantes consecuencias para el análisis fonológico de la fonación laringalizada del boruca. Muestra que la laringalización como rasgo fonológico de las vocales tiene la habilidad de ocurrir como un segmento independiente cuando la fonología de la lengua lo obliga a separar dos vocales. En el caso mostrado en la Figura 12, el rasgo [glotis constreñida] de la vocal /ḭ/ es obligado a convertirse en una oclusiva glotal en frontera de palabra para que la vocal final de la primera palabra no entre en contacto directo con la vocal inicial de la siguiente palabra.

Este fenómeno nos puede ayudar a resolver el misterio de la forma agramatical mostrada en (2.e). Es decir, mientras es posible encontrar palabras que contienen oclusivas glotales entre vocales al interior de palabra, como por ejemplo [do.Ɂa.ɾa] dovára (auxiliar, presente afirmativo), no es posible encontrar palabras donde la oclusiva glotal ocurra como arranque de sílaba después de una consonante: *CVC.ʔV. Esto se explica si analizamos los casos de oclusivas glotales al interior de palabra también como casos de vocales laringalizadas donde la especificación del rasgo [glotis constreñida] es obligada a ocurrir como un segmento oclusivo glotal, [ʔ], para separar vocales. En el caso de palabras como /bi.uŋ/ ‘botar’, no tienen una especificación del rasgo [glotis constreñida] en su representación subyacente y por lo tanto la fonología del boruca no puede separar las vocales. Palabras con la forma

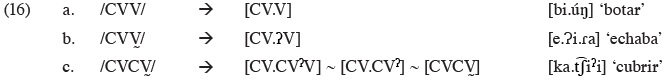

*CVC.ʔV no existen en boruca porque los únicos casos donde ocurre una oclusiva glotal son aquellos donde esta separa dos vocales. De este modo, aunque la vocal final sea laringalizada (/CVCV̰/), la segunda consonante ya actúa como separador entre la primera y segunda vocal por lo tanto la fonología del boruca no tiene ninguna razón para obligar que la especificación de laringalización de la segunda vocal se convierta en un segmento independiente. Los datos en (16) presentan el análisis de las oclusivas glotales del boruca revisado en términos solo de vocales laringalizadas.

(16)

Un posible contraejemplo a este análisis son formas como [aḭ] ‘matar’ y [kɾiḛ ] ‘grande’ donde al parecer la laringalización que se observa en la segunda vocal no se convierte en una oclusiva glotal intervocálica. Sin embargo, pienso que dichas transcripciones son el resultado de una ilusión auditiva donde la laringalización sí se realiza como una oclusiva glotal intervocálica pero la segunda vocal aparece fuertemente laringalizada lo cual da la impresión que la laringalización ocurre asociada a ella. De este modo, las representaciones fonéticas de formas como esas, este estudio las reanaliza como [a.Ɂi] y [kɾi.Ɂe]. Muestro como evidencia de este análisis la realización del verbo /aḭ/ ‘matar’ que ocurre en la frase /...poɾkaɲ t͡ ʃa bḭ aḭ/ ...porqu’añ cha biv aiv ‘...porque los voy a matar’. En la Figura 13 es evidente que ambas vocales del verbo /aḭ/ ‘matar’ aparecen fuertemente laringalizadas pero el contorno de intensidad muestra claramente que la mayor concentración de laringalización se da entre sus vocales, no hacia el final del verbo. Es allí donde se encuentra la oclusiva glotal.

Figura 13

Laringalización se convierte en oclusiva glotal: /aḭ/ → [aɁi] ‘matar’

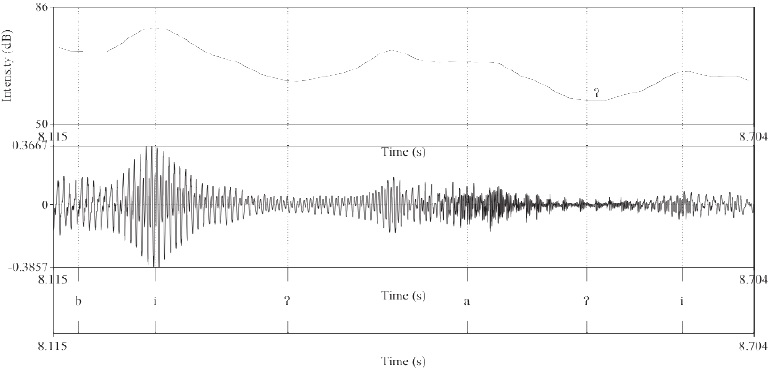

Con el fin de ser exhaustivos, la Figura 14 muestra que la laringalización entre vocales también dispara una caída de la intensidad y de la F0. Esto se puede apreciar en la secuencia [do.Ɂa] de la palabra /do.a̰.ɾa/ dovára (auxiliar, presente afirmativo). El primer panel muestra la intensidad y el segundo panel muestra la F0. El oscilograma de la secuencia aparece en el tercer panel.

Figura 14

Laringalización intervocálica - Caída de intensidad y F0

Para resumir, se ha propuesto que a nivel de representaciones subyacentes, el boruca no tiene una oclusiva glotal sino vocales laringalizadas: /a̰, ḛ, ḭ, o̰ , ṵ/. A nivel de representación fonética, la cual también es abstracta y pertenece al componente fonológico de la lengua, las vocales laringalizadas normalmente son mapeadas como tales, pero cuando dos vocales se encuentran ya sea en límite de palabra o en límite de sílaba, la fonología del boruca ve si una de las vocales posee el rasgo [glotis constreñida] y si lo encuentra, lo obliga a convertirse en un segmento oclusivo glotal: /CVV̰/ [CV.ʔV]. En todos los casos, a nivel de realización fonética (en el plano físico), tanto las vocales laringalizadas, [a̰, ḛ, ḭ, o̰ , ṵ], como las oclusivas glotales, [ʔ], de las representaciones fonéticas se implementan articulatoriamente como fonación laringalizada. En el caso de la laringalización en las vocales, esta tiende a concentrarse en el centro de la vocal ([aʔa]), algunas veces hacia el final de la vocal ([aʔ]) y otras veces ocurre a lo largo de toda la duración de la vocal ([a̰ ]). En el caso de la laringalización intervocálica, esta se concentra en los pulsos glotales del final de la primera vocal y los primeros pulsos glotales de la segunda vocal, y se comporta como una consonante arranque que separa dos vocales en sílabas diferentes ([o.ʔa]).

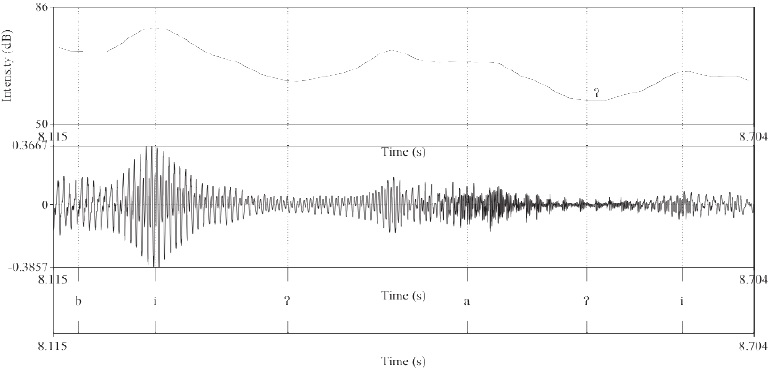

Al igual que la fonación laringalizada, la fonación murmurada (breathy voice) también se caracteriza por mostrar una caída en la amplitud de la onda y de la F0, pero se diferencia de la voz laringalizada en que presenta ruido en la forma de turbulencia de aire. Esto se debe a que durante la producción de la voz murmurada, las cuerdas vocales no llegan a cerrarse completamente y el aire escapa continuamente a través de la glotis. En los oscilogramas, además de que la amplitud de la onda cae, se puede reconocer la voz murmurada visualmente porque los pulsos glotales lucen aserrados y en los espectrogramas, las columnas de formantes que corresponde a cada pulso glotal pierden claridad debido a la turbulencia del aire, es difícil identificarlos individualmente (Berry, 2001; Gordon y Ladefoged, 2001; Hillenbrand, Cleveland y Erickson, 1994; Huffman, 1987; Klatt y Klatt, 1990; Silverman, 1997; Waylanda y Jongman, 2003). Este comportamiento se puede observar en vocal murmurada /a̤/ que aparece en la Figura 15. Fue tomada de la frase /sṳgɾo̤k tsit ki ɾa̤diɾa/ sujgrojc xit qui rajdira ‘el viejito salía’.

Figura 15

Ejemplo de vocal totalmente murmurada

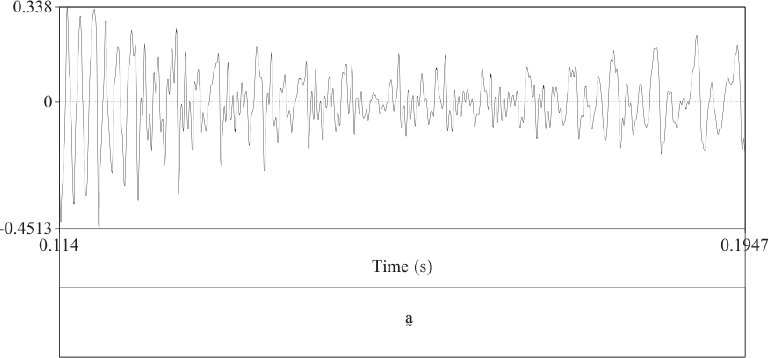

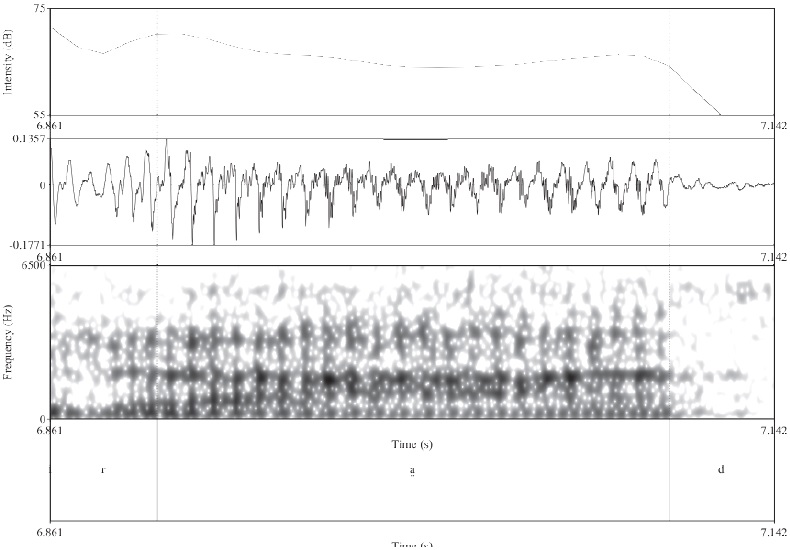

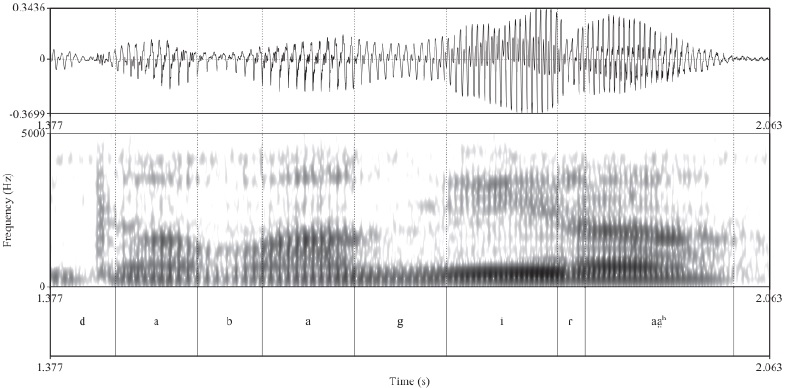

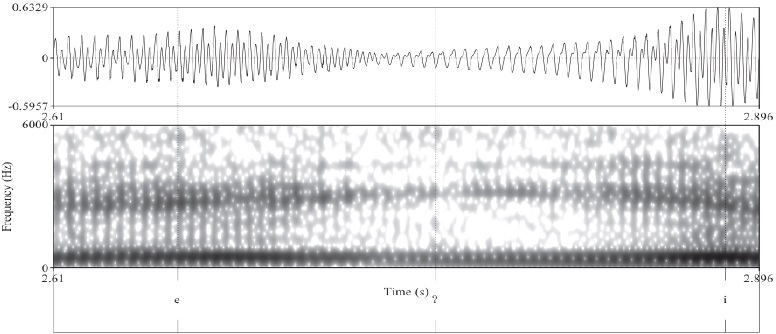

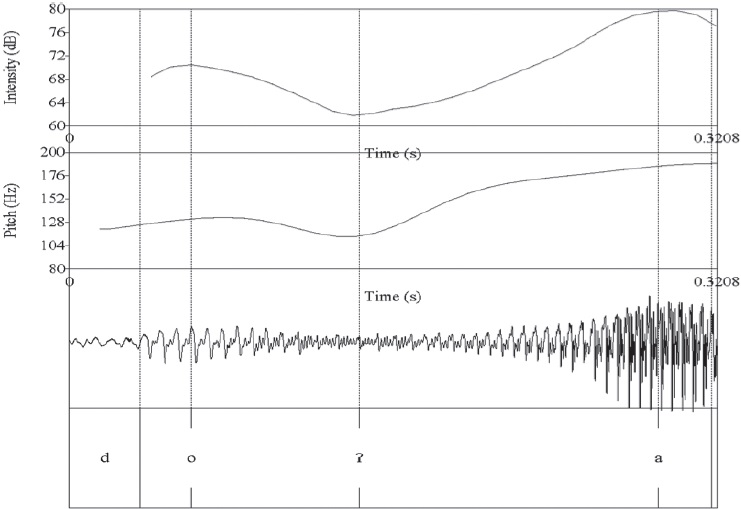

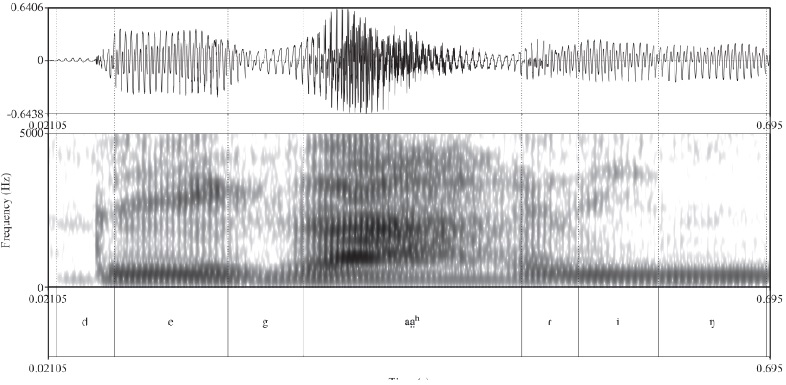

En boruca, la fonación murmurada tiene dos orígenes. El primero es una fonación murmurada que viene de especificaciones de [glotis distendida] en las representaciones subyacentes de vocales. Este tipo de fonación murmurada no es posible de predecir en el boruca. La fonación murmurada tiende a ocurrir durante toda la duración de la vocal (como se mostró en la Figura 15) o se concentra en la segunda mitad o en la sección final de la vocal. Este último caso se presenta en la Figura 16, la cual muestra el oscilograma y espectrograma de la palabra /dega̤riŋ/ degajr’in̈ ‘ya se va’. La primera parte de vocal murmurada /a̤/ se realiza en fonación muy cercana a la modal, luego el centro muestra fonación murmurada y hacia el final de la vocal, la fonación murmurada la ha ensordecido tanto que se ha convertido en una fricativa laríngea: [aa̤h].

Figura 16

Ejemplo de vocal con fonación murmurada en la segunda mitad de su duración

El segundo origen de fonación murmurada en boruca es contextual. Su ocurrencia es completamente predecible: aparece regularmente al final de frases o entre una vocal y una consonante sorda. Otra diferencia importante entre ambos tipos de fonación murmurada es su frecuencia de ocurrencia. Las vocales especificadas subyacentemente como murmuradas son relativamente mucho más raras de encontrar en el boruca que aquellas que adquieren el rasgo de [glotis distendida] por el contexto donde aparecen e incluso que las vocales especificadas subyacentemente como [glotis constreñida]. En contraste, la fonación murmurada que ocurre entre vocales y consonantes sordas o al final de frases muestra una frecuencia de ocurrencia bastante alta.

El tratamiento fonológico de este segundo tipo de fonación murmurada no es simple. En este estudio, se interpreta la aspiración que el boruca inserta entre vocales y consonantes sordas como la adición del rasgo [glotis distendida], el cual se asocia con el margen derecho de las vocales en las representaciones fonéticas del boruca cuando sigue una consonante sorda. Es decir, bajo este análisis dicha inserción no es un segmento. Es la inserción de un rasgo que se incorpora a la estructura de rasgos de una vocal y se implementa articulatoriamente como parte de ella.

Sin embargo, hay otros dos análisis fonológicos posibles. La primera alternativa sería tratar los casos donde el boruca inserta aspiración entre una vocal y una consonante sorda como epéntesis del segmento [h] como una coda. El problema con este análisis es que no hay evidencia que el boruca considere a la aspiración epentética como una coda de sílaba. La fonología no parece verla como un segmento.

La segunda alternativa, es tratar la aspiración que se observa entre vocales y consonantes sordas como pre-aspiración asociada con la consonante, después de todo es la consonante la que desencadena el fenómeno. Este segundo análisis es bastante parecido al que se adopta en este trabajo en el sentido que la pre-aspiración no es un segmento sino una propiedad asociada con un segmento. La diferencia es que en vez de asociarse con la vocal, como mantiene este trabajo, se asociaría con la consonante sorda.

Es muy difícil descartar el análisis de pre-aspiración, excepto que se esperaría que la pre-aspiración aparezca también al inicio de palabras que empiezan en consonante sorda y esto no ocurre en boruca al menos que haya una vocal que preceda a la consonante. La lengua podría tener una restricción que inhiba la pre-aspiración si no hay una vocal que le preceda. Sin embargo, esto de nuevo indica que la presencia de vocal es crucial para sostener la aspiración, que es el análisis propuesto en este estudio. No se descarta que la aspiración epentética del boruca pueda ser reanalizada como pre-aspiración, pero la adopción de tal análisis requiere más investigación de la fonología de la lengua (véase también Silverman, 2003). Ambos análisis, además, requieren un mecanismo que inserte aspiración al final de una frase, cuando ésta acabe en vocal.

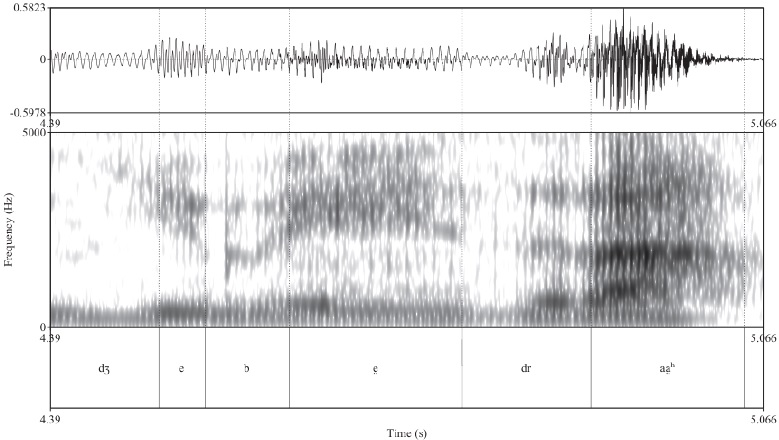

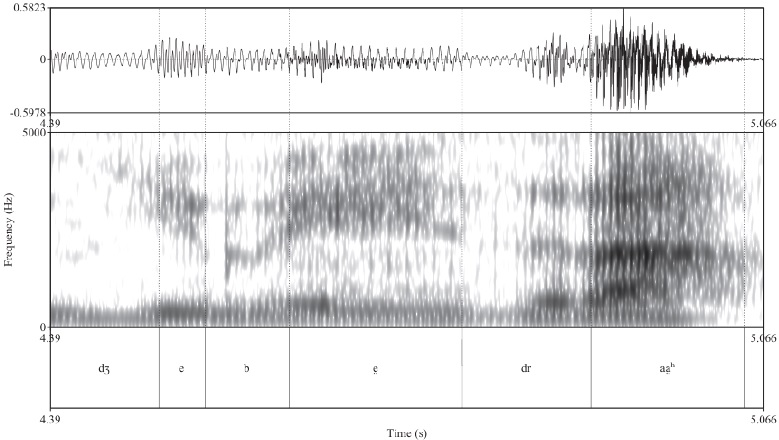

La Figura 17 muestra la palabra /d͡ʒebe̤dɾa/ yebejdrá ‘padre’ la cual ocurre al final de la frase at qui i yebejdrá ‘yo soy el padre (de Sancrahua)’. Obsérvese que la vocal final de la /d͡ʒebe̤dɾa/ desarrolla una fuertemente fonación murmurada en el medio de su duración y esta se transforma en aspiración hacia el final: [d͡ʒe.be̤.dɾaa̤h]8.

Figura 17

Ejemplo de fonación murmurada epentética al final de frase

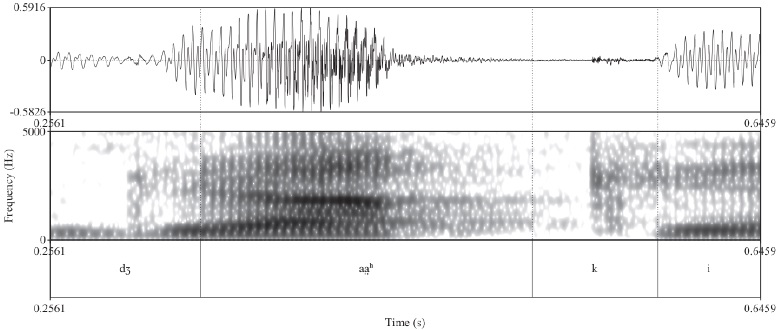

La Figura 18 muestra un ejemplo de fonación murmurada epentética entre la vocal /a/ y la consonante sorda /k/. Esta secuencia fue tomada de la frase /d͡ ʒa ki at ua̰ buʃɾa/ Yá qui at huav bushrá ‘ella es mi hija’, la cual se realiza como [d͡ ʒaa̤h.ki.at.gu.Ɂa.buʃ.ɾa̤h].

Figura 18

Ejemplo de fonación murmurada epentética antes de consonante sorda

La Figura 19 presenta evidencia de que la fonación murmurada solo ocurre cuando la consonante que sigue a la vocal es sorda o cuando hay una vocal murmurada subyacente. El oscilograma y espectrograma es de la palabra /da.ba.gi.ɾa/ dabaguíra ‘venía’, la cual tiene arranques de sílaba sonoros y no tiene, en su representación fonológica, ninguna vocal con el rasgo [glotis distendida]. Como se puede observar, no se observa fonación murmurada seguida de aspiración entre las vocales y las consonantes sonoras [b], [g] y [ɾ]. Compárese con el caso de la Figura 16 donde sí hay una vocal murmurada subyacente seguida de una consonante sonora.

Figura 19

No ocurre fonación murmurada epentética antes de consonantes sonoras

Este artículo ha documentado las propiedades oscilográficas y espectrográficas de la fonación no-modal del boruca, una lengua costarriqueña extinta de la familia lingüística chibcha. Se encontró que la fonación laringalizada tiende a ocurrir en el centro de las vocales o de forma alternativa en la segunda mitad de estas. Es decir, desde el punto de vista fonético, no hay evidencia para considerar a la fonación laringalizada como un segmento oclusivo glotal independiente. Tampoco se encontró evidencia que la fonología del boruca considere a la fonación laringalizada como un segmento consonántico independiente.

Con respecto a la fonación murmurada, aunque esta tiende a ocurrir en la segunda mitad de la vocales y luego, usualmente, la ensordece al punto de convertirse en aspiración, la evidencia fonética no apoya claramente que se trate de un segmento fricativo laríngeo independiente. Al igual que en la fonación laringalizada, la fonología de boruca tampoco parece considerar la ocurrencia de fonación murmurada como un segmento consonántico.

De este modo, aunque en los estudios tradicionales se considera que el boruca tiene dos segmentos consonánticos laríngeos distintivos, /Ɂ/ y /h/, en este estudio se ha propuesto que en realidad dichos segmentos pueden reanalizarse como especificaciones subyacentes de los rasgos [glotis constreñida] y [glotis distendida] en vocales. Es decir, bajo este análisis, el boruca distingue entre vocales en fonación modal, vocales laringalizadas y vocales murmuradas. Las consonantes laríngeas /Ɂ/ y /h/ no pertenecen al inventario de segmentos de la lengua. De este modo, el inventario revisado de unidades segmentales distintivas del boruca que este estudio propone es como se muestra en el Cuadro 3 para las consonantes y en el Cuadro 4 para las vocales.

Consonantes distintivas del boruca (revisado)

Vocales distintivas del boruca (revisado)

También se encontró que bajo ciertas condiciones, la especificación fonológica de [glotis constreñida] de las vocales puede ser obligada a ocurrir como un segmento oclusivo glotal: [Ɂ]. Esto solo ocurre cuando dos vocales se encuentran ya sea en el límite de palabra o al interior de palabra y una de ellas está subyacentemente especificada con fonación laringalizada. En ese contexto específico, el rasgo [glotis constreñida] se desplaza hacia el margen derecho de la segunda vocal y se realiza como su arranque silábico separando a ambas vocales. Este análisis permite explicar por qué en las descripciones tradicionales la oclusiva glotal solo ocurre como arranque en contextos intervocálicos y no en grupos consonánticos: [CV.ɁV], *[CVC.ɁV]. La razón es que la fonología del boruca solo requiere que el rasgo [glotis constreñida] aparezca como una oclusiva glotal para evitar que dos vocales entren en contacto. Si ya existe una consonante entre dos vocales, la fonología de boruca no tienen necesidad de convertir la fonación laringalizada asociada a una vocal en un segmento independiente.

Hay varios casos de lenguas amerindias que también muestran vocales laringalizadas. Ejemplos importantes de mencionar son las lenguas otomangueanas como el zapoteco de Yayalag (Avelino Becerra, 2004; Silverman, 1997), el mixteco de Caotzospan (Gerfen, 1999; Gerfen y Baker, 2005) y el mazateco de Jalapa (Garellek y Keating, 2011; Kirk et al., 1993; Silverman et al., 1995), las cuales tienen vocales laringalizadas que se comportan como las del boruca. Es decir, la laringalización tiende a concentrarse en el centro de las vocales mientras los lados muestran una fonación más parecida a la modal. Entre las lenguas chibchas, se ha reportando que el chimila no solo tiene vocales laringalizadas sino también vocales murmuradas como se sostiene en este artículo para el boruca (Malone, 2006; Storto y Demolin, 2012).

En el caso de la fonación murmurada del boruca, su ocurrencia no se puede predecir cuando es seguida por una consonante sonora. En ese contexto, la vocal que precede puede o no mostrar murmuración dependiendo si en la representación subyacente ha sido especificada con el rasgo [glotis distendida]. En contraste, cuando una vocal es seguida de una consonante sorda o una frase acaba en vocal, la ocurrencia de fonación murmurada es completamente predecible. Este artículo se ha referido a este último fenómeno como fonación murmurada epentética y ha propuesto analizarla como la asociación contextual del rasgo [glotis distendida] a la vocal que ocurre en dicho contexto. También se ha indicado que es posible reanalizar la fonación murmurada epentética como pre-aspiración asociada a la consonante sorda, en vez de la vocal. Sin embargo, dicho análisis debe explicar porque una palabra que empieza con una consonante sorda siguiendo una pausa nunca muestra pre-aspiración.

Vale la pena mencionar que también se ha reportado al menos en otra lengua amerindia, el huariapano (Parker, 1994; 1998; 2013), una lengua pano ya extinta hablada de la región amazónica del Perú, la inserción de fonación murmurada o aspiración entre vocales y consonantes sordas, con la diferencia que en huariapano, la inserción podía ser inhibida por ciertas condiciones prosódicas (por ejemplo, la presencia de acento primario). Finalmente, la inserción de fonación murmurada después de vocales en posición final de frase o antes de pausa es bastante notable en boruca. Este fenómeno parece servir como marcador del final de frase, lo cual puede ser relevante para los patrones de entonación de la lengua, un tema que aún debe investigarse con más profundidad.

Consonantes del boruca

Vocales del boruca

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

Figura 1

Ejemplo de vibración de las cuerdas vocales durante fonación modal

Figura 2

Ejemplo de vibración de las cuerdas vocales durante fonación laringalizada

Figura 3

Irregularidad de cuatro pulsos glotales durante fonación laringalizada

Figura 4

La laringalización ocurre en el medio de la vocal

Figura 5

Laringalización con vibraciones periódicas

Figura 6

Laringalización en la segunda mitad de la vocal

Figura 7

Laringalización en el centro de la vocal pero con propagación a los lados

Figura 8

Laringalización con propagación en toda la vocal

Figura 9

Caída de la frecuencia fundamental durante la fonación laringalizada

Figura 10

Laringalización con vibraciones aperiódicas

Figura 11

Oclusiva glotal en contexto intervocálico

Figura 12

Laringalización se convierte en oclusiva glotal: /ḭ e.../ → [i.Ɂe...]

(16)

Figura 13

Laringalización se convierte en oclusiva glotal: /aḭ/ → [aɁi] ‘matar’

Figura 14

Laringalización intervocálica - Caída de intensidad y F0

Figura 15

Ejemplo de vocal totalmente murmurada

Figura 16

Ejemplo de vocal con fonación murmurada en la segunda mitad de su duración

Figura 17

Ejemplo de fonación murmurada epentética al final de frase

Figura 18

Ejemplo de fonación murmurada epentética antes de consonante sorda

Figura 19

No ocurre fonación murmurada epentética antes de consonantes sonoras

Consonantes distintivas del boruca (revisado)

Vocales distintivas del boruca (revisado)