Lingüística

Ventriloquización: Estudio del fenómeno discursivo

Ventriloquizing: Study of the Discursive Phenomenon and its Uses

Revista de Filología y Lingüística de la Universidad de Costa Rica

Universidad de Costa Rica, Costa Rica

ISSN: 0377-628X

ISSN-e: 2215-2628

Periodicidad: Semestral

vol. 44, núm. 2, 2018

Recepción: 13 Junio 2018

Aprobación: 18 Julio 2018

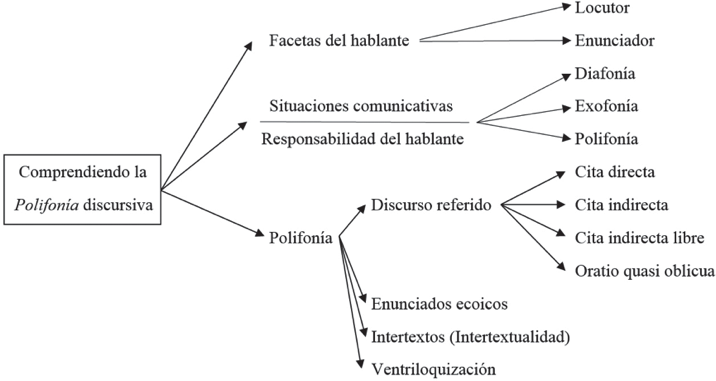

Resumen: En el siguiente trabajo analizamos el fenómeno discursivo de la ventriloquización aclarando, en primer lugar, la relación y distinción entre el concepto polifonía y otros cercanos como dialogismo, heteroglosia y dialéctica. A partir de la revisión diacrónica del concepto, estudiamos las facetas del hablante y las situaciones comunicativas que intervienen en los diferentes discursos polifónicos, diferenciando cuatro tipos de emisiones polifónicas: 1) discurso referido, 2) enunciados ecoicos, 3) intertextos y 4) ventriloquización. Presentamos una descripción detallada de las principales características de la ventriloquización (mímesis, enriquecimiento semántico, posible cambio de voz –timbre y entonación–, función lingüística predominante y recontextualización). Por último, atendiendo a los dos tipos de ventriloquización (real y simulada), proponemos una clasificación de usos frecuentes a partir de cuatro factores relacionados con los agentes comunicativos.

Palabras clave: tipos de discursos polifónicos, discurso referido, enunciados ecoicos, intertextos, ventriloquización.

Abstract: This paper is meant to look into the discursive phenomenom of ventriloquizing clarifying, first, the relationship and distinction between polyphony concept and others nearby as dialogism, heteroglossia and dialectic. Starting from the diachronic review of the concept, we study the facets of speaker and the communication situations involved into the different polyphonic discourses, distinguishing four kinds of polyphonic utterances: 1) reported speech, 2) echoic utterances, 3) intertexts and 4) ventriloquizing. We present a detailed description of the main characteristics of ventriloquizing (mimesis, semantic enrichment, possible change of voice –timbre and intonation–, linguistic function and recontextualization). Finally, attending to the two types of ventriloquizing (real and simulated), we propose a classification of the frequent uses based on four factors related to communications agents.

Keywords: types of polyphonic discourses, reported speech, echoic utterances, intertexts, ventriloquizing.

1. Introducción

La presente investigación tiene como principal objetivo comprender el fenómeno discursivo de la ventriloquización, un tipo de emisión polifónica con unas características y usos específicos. En primer lugar, realizaremos una revisión diacrónica de las principales aportaciones y clasificaciones sobre polifonía, diferenciando el concepto de otros cercanos como dialogismo, heteroglosia y dialéctica; a veces motivo de confusión, para comprender su relación. En segundo lugar, abordaremos las facetas del hablante y las situaciones comunicativas, frente al enunciado común, en las que un emisor genera un mensaje y se resposabiliza de él; con el objetivo de profundizar en la definición de polifonía enunciativa. Revisaremos la distinción entre los diversos tipos de discursos referidos (cita directa, indirecta, indirecta libre y oratio quasi obliqua), los enunciados ecoicos, la intertextualidad y, por último, la ventriloquización. A continuación, partiendo de la cercanía estructural de la oratio quasi oblicua con la ventriloquización, revisaremos algunas de las aportaciones más significativas sobre el tema con la intención de definir dicho mecanismo comunicativo y describir, posteriormente, las características de la polifonía por ventriloquización. Distinguiremos la ventriloquización simulada de la real y analizaremos el elenco de situaciones comunicativas en las que podemos encontrar la segunda, partiendo del análisis de los agentes de comunicación y su presencia o ausencia.

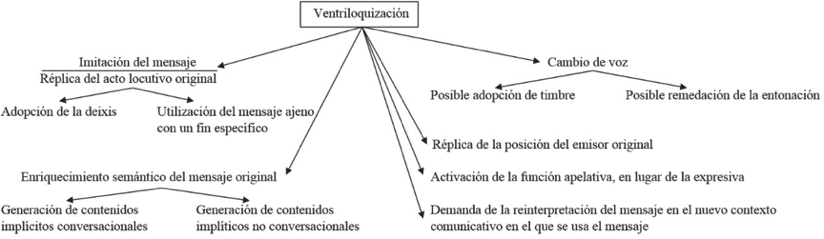

Por último, analizaremos algunas de las características definitorias de este recurso polifónico como a) la réplica del acto locutivo original, b) el enriquecimiento semántico del mensaje original, c) el posible cambio (físico) de voz en el mensaje, d) la activación de la función apelativa y e) la reinterpretación o recontextualización del mensaje; e identificaremos los principales usos de la ventriloquización.

2. Revisión diacrónica del concepto “polifonía discursiva”: dialogismo, heteroglosia y dialéctica

El discurso referido es el origen de la polifonía, una reescenificación de diálogos que ya pasaron, que se ayuda de diferentes entonaciones para reproducir las palabras de otros (dichas en primera persona), un intercambio de voces enunciadas por una sola persona. La identificación del tránsito de una voz a otra no solo se produce en el uso de verbos dicendi, sino también en la aparición de peculiaridades prosódicas de los personajes encarnados. A pesar de que el estilo directo en el discurso referido reproduzca los enunciados en su plena autenticidad, la polifonía dota simultáneamente al enunciado original de cierta estilización retórica.

¿Cómo se ha definido el concepto de polifonía? El originario término musical “polifonía” relacionado con la composición armónica de una voz a partir de muchas y de etimología griega (πολυφωνία), fue utilizado por Mijail Bajtín (1989) para intentar explicar un yo lingüístico social y dialógico. El autor la definía como una situación plural donde distintas voces y puntos de vista no son vehículos de la verdad ni se subordinan a una idea conceptualmente dominante y potencialmente encarnada en la voz del autor material del mensaje. La entendía como la configuración dialógica de las relaciones de múltiples voces en el mismo discurso, donde cada voz que interviene lo hace con independencia (un principio respetado por el locutor), siendo imposible lógicamente la noción de verdad absoluta. Es un recurso discursivo que va más allá del dialogismo utilizado tradicionalmente por la novela, trascendiendo la perspectiva abstracta y monológica, el sujeto real o literario empieza a analizarse translingüísticamente atendiendo a las diversas voces (puntos de vista) que emanan del mismo emisor.

La polifonía lingüística es un proceso catalizador de perspectivas que no se alteran durante el discurso en el que intervienen, sino que son utilizadas de formas diversas por un locutor. El dialogismo literario consiste en poner en boca de un personaje vivo un discurso de forma que se imita su estilo o habla como si se dirigiera a sí misma o se refiere a lo que ella misma u otra persona o personaje ha dicho. En otras palabras, consiste en la alternancia de los turnos de palabras en la que independientemente de su forma externa pueden incluirse todas las determinaciones que puede tener un enunciado, un mensaje independientemente de su estructura puede contener fragmentos de discurso procedentes de diversas fuentes, que aparecen en él sin mostrar su huella necesariamente.

The transmission and assessment of the speech of others, the discourse of another, is one of the most widespread and fundamental topics of human speech. In all areas of life and ideological activity, our speech is filled with overflowing with other people’s words, which are transmitted with highly varied degrees of accuracy and impartiality [...] The topic of a speaking person has enormous importance in everyday life. In real life we hear speech about speakers and their discourse at every step. We can go so far as to say that in real life people talk most of all about what others talk about - they transmit, recall, weigh, and pass judgment on other people’s words, opinions, assertions, information; people are upset by others’ words, or agree with them, contest them, refer to them and so forth (Bajtín, 1981, pp. 337-338)

Ya en los años 80 del siglo XX se empezó a hablar de las heterogeneidades discursivas que el locutor tiene con su propia palabra, multiplicada en diferentes instancias discursivas (voces de los otros), como indicaba Authier-Revuz (1982). Ducrot (1984), en el capítulo “Esquisse d´une théorie polyphonique de l’énunciation”, formulaba teóricamente el concepto polifonía apoyado en las figuras “sujeto hablante” (responsable de los actos ilocutivos), “locutor y enunciador” (aquellos que hablan a través de su enunciación). Trognon (1986), Vignaux (1988) y Rubattel (1990) criticaron la propuesta de Ducrot tachándola de ser altamente polisémica, haciendo distinción interna entre los enunciadores o puntos de vista y describiéndolo como un fenómeno inconexo, respectivamente. También en la Escuela de Ginebra, Roulet (1987) y sus colaboradores presentaron la distinción entre estructuras jerárquicas y estructuras polifónicas del discurso, diferenciando también entre polifonía (que actúa en los niveles del enunciado y la frase) y diafonía (resultado de las interacciones entre locutor e interlocutor).

Años más tarde, ya en la década de los noventa, Nølke (1994), el creador de la ScaPoLine (teoría escandinava de la polifonía lingüística), define la frase como el conductor de instrucciones que hacen posible la configuración del sentido del enunciado. Una teoría enunciativa, semántica, discursiva e instruccional que observa un nivel vinculado al enunciado (configuración polifónica) y un segundo nivel vinculado a la lengua (estructura polifónica). La configuración polifónica está constituida según Nølke por cuatro elementos: el locutor en tanto que el constructor del mensaje, los puntos de vista, los seres discursivos (êtres discursifs) como orígenes de los puntos de vista a los que se responsabiliza de lo expresado en el discurso y los lazos enunciativos, que relacionan los seres discursivos con los puntos de vista.

La polifonía comenzó a entenderse como un elemento fundamental dentro de la dinámica interna del discurso. Tordesillas (1998) proponía diseñar un marco discursivo en el que se pudiera estudiar la configuración enunciativa de este, señalando una doble relación entre el locutor, el enunciador y el punto de vista. El locutor, al atribuírsele los principales roles del discurso, mantiene una relación unilateral con el resto de las figuras; los enunciadores, por su parte, mantienen entre sí una relación dialógica, progresiva y jerárquica; mientras que los puntos de vista contienen una calificación neutra, positiva o negativa en relación con la significación de una noción léxica. Los puntos de vista son las posiciones adoptadas en relación con el significado de lo dicho o lo sucedido, es decir, se trata de la aceptación, el rechazo o la indiferencia hacia una conversación o una situación.

Otros autores como Günthner (1999) comentan que en la polifonía se produce un proceso de recontextualización y estilización de los enunciados que caricaturiza y algunas veces se exagera el contenido de las otras voces para acomodarlo a los intereses del hablante.

Los discursos polifónicos no solo se utilizan como crisol de diferentes voces ajenas que se funden en un mismo hilo discursivo con el propio, también puede ser usado para hilar monólogos propios pertenecientes a distintos momentos en el tiempo. Del mismo modo que aparecen las escenificaciones de personajes de diálogos hablados en discursos polifónicos, el hablante puede generar patrones prosódicos para textos escritos que haya leído mediante una transcripción a viva voz inserta en el discurso múltiple. Además de los casos de polifonía en los que se hace referencia al discurso de forma explícita (se cita literalmente la fuente de quien se toman las palabras), encontramos formas ocultas o implícitas de polifonía.

¿En qué consisten estas formas implícitas de polifonía? Consisten en la construcción de pasajes en los que se incrustan textos prestados sin citar el origen o fuente del discurso. Este proceso genera un discurso polifónico aparentemente monológico. Clark y Gerrig (1990, p. 790) usaron el término “incorporated quotations” (citas incorporadas) para este tipo de enunciados prestados que calificaban como poco frecuentes en las conversaciones cotidianas, aunque realmente son habituales como veremos más tarde.

La llegada del siglo XXI no aminoró el interés que suscitaba la polifonía en la enunciación y llegaron propuestas algo más radicales como la de Donaire. Donaire (2000), partiendo de la base de que todos los enunciados son polifónicos, comenta que es bastante frecuente la aparición de un debate entre los distintos puntos de vista que se manifiestan en el discurso. El locutor, como elemento indisociable del enunciado, es también inseparable de los puntos de vista. Esta perspectiva sitúa la polifonía en un nivel profundo. “Un enunciado polifónico no resulta de la coexistencia de una serie de frases homofónicas conectadas por una intención discursiva común, sino de la actualización de los diferentes discursos vinculados al sentido del enunciado”. (Donaire, 2008, p. 924).

En la polifonía las voces que emanan del locutor (enunciadores) no son autónomas por lo que la pluralidad debe ser entendida en términos de autorreferencia o desdoblamiento, siendo un enunciado polifónico por hablar de sí mismo o consigo mismo. Esta alteridad y este desdoblamiento describen al enunciado que contiene la polifonía, estando el enunciado constituido por dicha alteridad. Introduce como novedad en la explicación del concepto polifónico una dinámica dialógica basada en la selección o en la exclusión. Esta relación selectiva-exclusiva se apoya en la convocatoria de enunciadores por parte del locutor, una especie de centros de perspectivas en los que se apoya el propio locutor. “El punto de vista, entidad semántica bidireccional, dialógica, resulta de una operación de selección por exclusión o de exclusión por selección de un punto de vista que construye el significado”. (Donaire, 2008, p. 928).

Espuny (2008), respondiendo a la aportación de Donaire en la que distinguía la relación binaria entre los puntos de vista posibles (favorable o desfavorable) que tiene un hablante, comenta que la maleabilidad de las palabras hace posible su adaptación a cualquier contexto. El mismo año, Bruña (2008, p. 778) observa que la polifonía está constituida por la presencia de otras voces que se dejan oír dentro de un solo discurso de forma fosilizada o cristalizada, formas no discretas contrapuestas a la creatividad lingüística. Se trata de un recurso a partir del cual el locutor convoca una voz prefabricada, otro punto de vista a partir de voces estereotipadas, dotadas de autoridad, etc.

Otros conceptos íntimamente relacionados con la polifonía discursiva son “dialogismo”, “heteroglosia” y “dialéctica”:

• El concepto dialogismo aparece cuando Bajtín hace mención a la multiplicidad de perspectivas que confluían en un mismo enunciador y a la poliperspectiva que hace posible el debate interno. El dialogismo implica tres fenómenos: (1) heterofonía o multiplicidad de voces caracterizadas por distintos estilos orales o escritos, (2) heterología o alternancia de tipos discursivos (variantes lingüísticas individuales, maneras de pronunciación y articulación del habla, al igual que el lexicón de los personajes) y (3) heteroglosia o presencia de distintos niveles de lengua diferentes formas de lenguaje asociadas con diferentes grupos sociales y los diversos puntos de vista de estos.

• El término heteroglosia hace mención a la coexistencia de diferentes variantes lingüísticas dentro de un mismo lenguaje, a los conflictos generados en la relación, a diferentes tipos de habla, a diferentes tipos de narrador y a diferentes tipos de autor. “Another’s speech in another’s language, serving to express authorial intentions but in a refracted way” (Bajtín, 1981, p. 324). Bajtín la definió como expresión híbrida (hybrid utterance), un discurso basado en la yuxtaposición de dos enunciados que producen contradicción y conflicto entre los sistemas de creencias. En su artículo Slovo v romane (1934) utilizó el término heteroglosia para definir el habla en el idioma del otro, que sirve para expresar las intenciones del autor, pero de una manera refractada. Autores como Günthner (1999), Loureda (2002) y Villanueva (2007) se refieren a la heteroglosia como el estudio de capas de voces (diferentes niveles de enunciación que se aúnan en un mismo discurso), de voces reunidas en un mismo discurso para defender o rebatir una postura (argumentos diferentes que se antiorientan o coorientan en un acto dialógico) y de distintos niveles de lengua, respectivamente.

• Y dialéctica, que es un concepto utilizado para referirnos al diálogo, a la argumentación, a la relación de opuestos y al resultado sumatorio superior a las partes sumadas. En dicha confluencia encontramos un discurso autoritario que exige ser asimilado por el lector u oyente; de naturaleza pretérita (ya ha pasado), perfecta (ya acabado) y jerárquicamente superior en la interpretación final. Usamos dialéctica para hacer mención a la superación de una oposición mediante la argumentación, a la polifonía que tiene lugar en la mente del personaje aludimos a sujetos ficticios o recordados que arguyen razones para vencer al opositor.

2.1 Tipos de construcciones polifónicas

Con el objetivo de profundizar en el estudio de la tipología de enunciados polifónicos, rescataremos dos distinciones que precisaba Fuentes (2004); una en cuanto a las facetas del hablante (p. 129) y otra en cuanto la responsabilidad de éste sobre el discurso (p. 136):

• Locutor: persona que emite-enuncia el acto locutivo (complemento de la enunciación y de modalidad, marcador de adecuación discursiva y reformulación).

• Enunciador: asunción de la responsabilidad de lo dicho, aserción, discurso referido.

Y, en segundo lugar, tres tipos de situaciones comunicativas, frente al enunciado común, en las que un emisor genera un mensaje y se responsabiliza de él:

• Diafonía: situación comunicativa en la que el locutor toma lo dicho por el interlocutor y lo introduce en su discurso.

• Exofonía: situación comunicativa en la que enunciador es alguien ajeno a los interlocutores (los argumentos de autoridad son ejemplos de exofonía).

• Polifonía: situación comunicativa en la que se da una multiplicidad de voces en el discurso. Authier- Revuz (1984) denominó a la polifonía “heterogeneidad enunciativa” haciendo referencia a la presencia e interacción de diferentes voces en el discurso.

Siguiendo la estela de Bajtín, se sucedieron múltiples estudios sobre polifonía como los de Benveniste (1966 y 1974), Goffman (1974)2, Ducrot (1986), Sperber y Wilson (1986) o Reyes (1984 y 1987) que configuraron la ya tradicional distinción entre:

• Discurso referido (tipos de citas): cita directa, cita indirecta, cita indirecta libre y oratio quasi oblicua.

• Cita directa: es un mecanismo de cita literal que llega a reproducir miméticamente no solo el texto oral, sino la entonación, el acento y cualquier rasgo significativo de la persona citada. Con frecuencia este tipo de citación se utiliza para interponer distancia entre lo dicho por otro y la postura del locutor que emite el mensaje. De hecho, sintácticamente aparece un verbo dicendi que anuncia la citación que acto seguido aparece entre comillas después de dos puntos (introduciendo matices asertivos, dubitativos, exclamativos o cualquier connotación que vaya más allá de la cita directa neutral).

• Cita indirecta: es un tipo de citación habitual en contextos narrativos en los que la cita está enmarcada dentro de otro discurso del que depende comunicativa y lógicamente. Presenta el contenido y no las palabras originales que se incluyen en el discurso, sintácticamente está formada por un verbo de comunicación y una oración subordinada sustantiva de complemento directo encabezada por la conjunción “que”. Utiliza la tercera persona verbal produciendo un proceso de despersonalización y alejamiento de personas y cosas de las realidades concretas espacio-temporales.

• Cita indirecta libre: es una variante del estilo indirecto (estándar) donde el relato del narrador (habitualmente en pasado y en tercera persona) se entremezcla con expresiones del personaje y las referencias espacio-temporales usadas son del personaje (enunciador), no del narrador. Se presentan los contenidos de la conciencia de un personaje desde el aquí-ahora de esa conciencia, pero en la voz del narrador y por lo tanto en el tiempo pasado de la narración. Se produce una reorganización de la deixis entre el tiempo de la narración (pasado) y el tiempo de la conciencia del personaje (presente).

• Oratio quasi obliqua: es un tipo de citación en el no queda huella sintáctica, ni marcas discursivas que separen o introduzcan el discurso referido (Reyes, 1984, p. 74). El narrador adquiere un sistema de referencias ajeno que a veces conduce a la fusión total de los dos discursos haciéndolos indistinguibles. El locutor hace suyo el mensaje del enunciador al reformularlo, garantizando su valor de verdad.

• Enunciados ecoicos: son enunciados basados en la representación de estados mentales atribuidos a otros. Utilizan formas lingüísticas determinadas como el pretérito imperfecto de indicativo (para indicar que el discurso que emite un hablante es eco de otro), el futuro (para distanciarse de una idea proyectada o imaginada) y el llamado condicional de rumor (un tiempo verbal con valor conjetural).

• Intertextos: término utilizado por primera vez por Kristeva (1964) para describir la absorción que tiene lugar entre los textos, una transformación basada en la asimilación de discursos ajenos para constituir el propio. Consisten en la incorporación explícita de otros textos, completos o no, en el mensaje principal; una composición de enunciados sin locutor, donde el responsable de lo que decimos es ajeno a la situación del discurso. El uso de frases hechas, citas y refranes (resistematizados o no, dependiendo de los fines del locutor) es uno de los modos más comunes de intertextualidad. Más que un tipo de polifonía, es una relación entre varios textos (orales o escritos), orientada hacia el reconocimiento de voces (citas) que aparecen juntas en una composición miscelánea.

• Ventriloquización: mecanismo discursivo a partir del cual los hablantes toman prestada la identidad de otra persona asignándose a sí mismos todas las características de la voz ajena. A continuación, centramos nuestro trabajo en su análisis.

3. Ventriloquización: significados, usos y sentidos de la actividad

Frente a la modalidad de discurso referido oratio quasi obliqua, que produce la máxima asunción del discurso ajeno y con él prácticamente la coincidencia del locutor (persona que habla) y del enunciador (persona responsable de esas palabras), la ventriloquización supone el abandono de las coordenadas deícticas del locutor, ya no para adoptar las palabras de un enunciador ajeno, sino para convertirse directamente en otro locutor con su respectiva deixis.

Lauerbach (2003 y 2006), rescatando estudios de Goffman, Clayman y Fairclough, distinguía los conceptos “voicing” y “ventriloquizing” en su trabajo sobre la construcción de las identidades en las entrevistas políticas. Lauerbach (2006, p. 199) afirmaba que la ventriloquización es un recurso comunicativo muy práctico que aumenta el potencial estratégico de los comunicadores, permitiendo a los entrevistados incorporar otros puntos de vistas, mantener la neutralidad e imparcialidad requeridos por el código profesional, y convirtiéndose en una práctica profesional rutinaria entre los entrevistadores.

Tannen (2010) utiliza el término ventriloquizing para explicar el proceso de creación de significados nuevos mediante la abducción o el secuestro, un acto indirecto de habla o modo de apropiación en el que se adopta por completo la posición del otro. El trabajo de Tannen explica que la ventriloquización permite a los hablantes distanciarse de sí mismos desde las palabras prestadas que han utilizado, generando con esto un proceso ostensivo que el oyente recibe indirectamente. Dicho de otro modo, una persona toma prestadas las características identitarias de otra para granjearse una asociación inmediata, posicionándose e incluso perdiendo su referencialidad. En un trabajo anterior en el que analiza la interacción familiar, Tannen describe la ventriloquización como un caso especial de animación de otro a través de la voz, un proceso de enmarque de un enunciado procedente de otro.

Ventriloquizing is a special case of constructed dialogue in that a ventriloquizing speaker animates another’s voice in the presence of that other. It also is a kind of frameshifting in that a speaker “frames” an utterance as coming from another. (Tannen, 2003, p. 55)

La interacción del ventrílocuo y su marioneta simulan la aparición de dos locutores en escena, el propio ventrílocuo y la marioneta dotada de vida dialogando con él. Cuando el hablante utiliza estos mecanismos está generando significados que deben ser inferidos por el oyente, indicadores (cambio de timbre, diferente entonación, pausas marcadas que aíslan la voz prestada, etc.) más o menos explícitos que funden en un solo locutor-enunciador las aportaciones de distintas personas. La polifonía en estos casos aparece camuflada, oculta en el enunciado del locutor y solo se hace visible si el propio locutor marca de algún modo el acto de habla.

Los trabajos de Cooren (2012, 2013 y 2014) suponen una importante aportación académica a la comprensión de la ventriloquización como mecanismo comunicativo. Su investigación del 2012, que parte del trabajo de Craig (1999), estudia la importancia de la ventriloquización en el mantenimiento de la coherencia epistemológica y la representación ontológica, así como la adecuación de las siete especificaciones de diseño comunicativo (enfoque crítico, teoría sociocultural, socio-psicología, cibernética, fenomenología, semiótica y retórica) que Craig presentó previamente. En Cooren et al. (2013) se analizan las tensiones comunicativas originadas por la ventriloquización en forma de ironías situacionales, paradojas, dilemas o contradicciones; y en Cooren y Sandler (2014) inciden en el papel que ocupa en la constitución comunicativa de la realidad, un mundo hablado y personificado de modo específico.

El término ventriloquización es una palabra derivada de ventrílocuo, un concepto procedente del latín “ventris” (vientre) + “lŏquus” (que habla) que hace referencia a la persona que es capaz de hablar con el vientre3, con una segunda voz originada en la zona abdominal, de manera que parezca venir de lejos y que imita las de otras personas o diversos sonidos. Sin embargo, esta definición4 solo hace referencia al oficio del ventrílocuo, al artista que prepara espectáculos dialogados o polifónicos (más de dos voces) ayudándose de marionetas con las que habla.

La ventriloquización es un práctico recurso comunicativo que consiste en concitar diversas voces en un mismo discurso, es decir, que un solo emisor recoja e incluya en un mensaje con sentido lo que otras personas han dicho y él mismo quiere decir. Supone la generación de un mensaje polifónico en el que se usan los enunciados ajenos mezclados con el discurso principal (voz del emisor), con un fin determinado.

En primer lugar, distinguiremos dos tipos de emisiones por ventriloquización, dependiendo de si existe realmente una voz fuente o no:

• Ventriloquización simulada: como la estudiada por Goffman (1974, p. 536) en los adultos que simulan la voz de los juguetes o de los bebés, creando así un diálogo ficticio; o la que se produce en el juego del niño al dotar de vida a sus juguetes (la simulación de una especie de transmutate vitae).

• Ventriloquización real: casos en los que una persona hace suyas las palabras que ha oído en otra. Es precisamente estos casos los que, a continuación, definiremos y estudiaremos a fondo.

Cuando una persona se hace eco de otras voces, incorporándolas a su discurso, realiza una réplica (copia) del acto locutivo original, imitando el mensaje ajeno con un fin específico. A continuación, analizaremos detenidamente algunas de las características definitorias de este recurso polifónico:

• Réplica del acto locutivo original: la ventriloquización imita el mensaje pronunciado por otra persona, enunciándolo también en primera persona del singular y utilizando la deixis ajena. Esto supone, en principio, la fiel reproducción de un mensaje dicho por otro. Sin embargo, el hecho de ser repetido en diferido (en otro contexto comunicativo) propone al receptor la pregunta del motivo de la repetición, sugiriendo información implícita en la relación entre mensaje, interlocutores y situación comunicativa.

• Enriquecimiento semántico del mensaje original: la ventriloquización puede generar implicaturas (contenidos implícitos no convencionales) conversacionales y no conversacionales5. Al suplantar discursivamente a otra persona generamos información nueva al descontextualizar o cambiar de contexto, dislocar el sentido del mensaje original al repetir y enfatizar el mensaje para que no pase inadvertido, o al proyectar el conocimiento que tenemos de la situación comunicativa, del emisor ventrílocuo y del emisor fuente.

• Posible cambio (físico) de voz: en su uso más coloquial, la ventriloquización imita el tono y el timbre del emisor fuente, llegando a remedar la entonación con el objetivo de recalcar o incluso ridiculizar al otro. La simulación de la voz ajena añade un componente de posicionamiento, a veces la contraposición (crítica) al emisor suplantado, como veremos posteriormente.

• Activación de la función apelativa: la ventriloquización tiene la capacidad de transformar la función dominante del emisor en el acto locutivo que lleva a cabo. La función apelativa propuesta por Bühler (1934) y retomada por Jakobson (1963), se centra en el receptor y tiene como objetivo alterar o condicionar la conducta de este, haciéndose visible habitualmente en oraciones interrogativas, exhortativas o imperativas.

Sin embargo, la ventriloquización simultanea las funciones expresiva y apelativa al coincidir el mensaje secuestrado, la intencionalidad del locutor y el contenido inferido por el receptor. Es más, aunque el mensaje copiado de la voz fuente sea una enunciación, requiere de una respuesta (función apelativa o conativa) por parte del receptor, al haberse utilizado fuera de su contexto comunicativo original.

• Reiterpretación o recontextualización del mensaje: como hemos comentado antes, el receptor al recibir un mensaje emitido mediante ventriloquización necesita comprenderlo en las nuevas coordenadas espacio-temporales y comunicativas. Es decir, se hace imprescindible la reinterpretación del mensaje atendiendo a múltiples factores como la intencionalidad del emisor (que debe ser inferida) y las circunstancias en las que se emite de nuevo el mensaje (personas y su relación, lugar y momento en que se pronuncia, etc.).

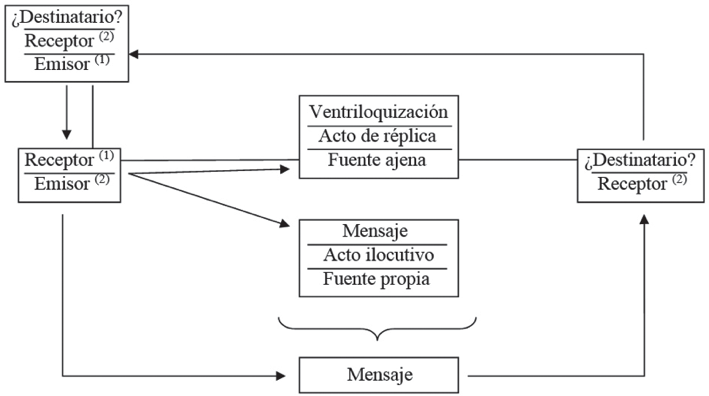

La ventriloquización es un proceso discursivo polifónico complejo en el que intervienen flujos comunicativos e intercambios de roles. En primer lugar, como podemos ver en la Figura 3., existe un emisor(1) o voz fuente que enuncia el mensaje original que posteriormente replicará mediante ventriloquización un segundo emisor o emisor(2). Para que esto sea así, el emisor(2) ha escuchado como receptor(1) el mensaje del emisor(1). A continuación, el emisor(2) reproduciendo un mensaje ajeno, realiza un acto ilocutivo en el que se fusionan el mensaje de la voz fuente o emisor(1), el nuevo contexto comunicativo y su intencionalidad. A partir de aquí, con la intención de catalogar situaciones frecuentes en las que pueden intervenir la ventriloquización, tendremos en cuenta cuatro factores6:

• Que el destinatario del mensaje por ventriloquización de emisor(2) sea emisor(1) o no.

• Que emisor(1) sea el receptor o no del acto de ventriloquización de su propio mensaje por emisor(2).

• Que emisor(1) esté presente o no en el acto de ventriloquización de emisor(2).

• Que además del emisor(1) haya otras personas presentes o no que puedan convertirse en receptores del acto de ventriloquización7.

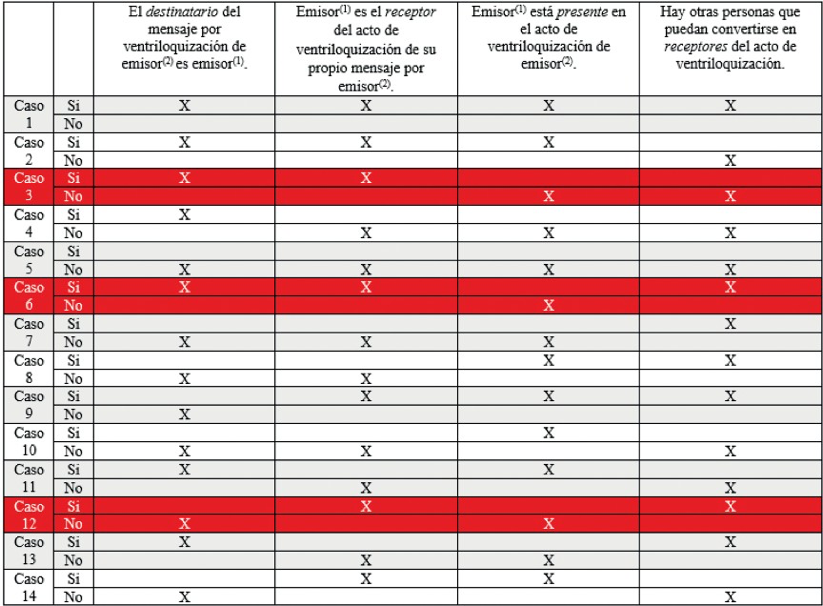

A partir de estos factores, analizamos 14 combinaciones en las que podría intervenir un acto polifónico por ventriloquización, algunas de ellas imposibles como vemos a continuación:

• Caso (1): es la situación habitual en la que una persona ([ɛ2]) repite, estando en grupo, las palabras de otra ([ɛ1]) para enfatizarlas o ridiculizarlas / criticarlas (atendiendo al tono / intención). Normalmente, el [ɛ2] pretende que [ɛ1] tome conciencia del contenido de sus palabras viendo la reacción de terceros que la oyen por segunda vez (el [ɛ1] es el destinatario y receptor, por lo que está presente en el acto de ventriloquización del [ɛ2] y, además, hay otros receptores presentes).

• Caso (2): encontramos este caso en situaciones en que una persona ([ɛ2]) repite las palabras de otra ([ɛ1]) con la intención de hacerle recapacitar sobre lo dicho en ese contexto determinado, para reafirmar lo dicho y confirmar en voz alta su acuerdo o para ridiculizarle cambiando el tono del mensaje (el [ɛ1] es el destinatario y receptor, por lo que está presente en el acto de ventriloquización del [ɛ2], pero no hay otros receptores presentes).

• Caso (4): este ejemplo de ventriloquización podemos encontrarlo en situaciones en las que alguien pronuncia las palabras de otra persona como tributo, recuerdo o anhelo, aunque no esté presente (por fallecimiento o por no tener relación), o realizando una burla de esta sin que esté presente. Este caso, al igual que el anterior, también es un ejercicio comunicativo mental en el que no existe la conversación entre los interlocutores (el [ɛ1] es el destinatario, aunque no es receptor al no estar presente; ni hay otros receptores).

• Caso (5): esto ocurre, por ejemplo, en las situaciones en las que un amante repite en soledad las palabras de su pareja cuando esta ya no está presente, siendo el propio [ɛ2] el receptor y destinatario del mensaje por ventriloquización. Se trataría de un ejercicio de desdoble por parte del [ɛ2] (el [ɛ1] no es el destinatario, ni el receptor, ni está presente, ni hay otros receptores. Estaríamos en el caso en que el [ɛ2] rememora en soledad las palabras del [ɛ1] con la intención de escucharle de nuevo, aunque sea con su propia voz).

• Caso (7): es uno de los casos más habituales en el que una persona ([ɛ2]) se hace pasar por otra ([ɛ1]) con el objetivo de recalcar a un tercero las palabras de la voz fuente (ɛl [e1] no es el destinatario, ni el receptor, ni está presente, pero hay otros receptores del acto de ventriloquización).

• Caso (8): este caso lo encontramos en situaciones en las que una persona ([ɛ2]) repite las palabras de otra ([ɛ1]) a terceros que no se han enterado por cualquier tipo de interferencia, inmediatamente después de que la voz fuente lo haya dicho y se esté retirando (el [ɛ1] no es el destinatario ni el receptor, pero sí está presente junto a otros receptores).

• Caso (9): situaciones en las que una persona repite las palabras de otra para enfatizarlas ante un tercero, siendo este tercero el destinatario del acto de ventriloquización (ɛl [ɛ1] no es el destinatario, pero sí es el receptor al estar presente, además de otros receptores).

• Caso (10): esta situación comunicativa basada en la ventriloquización tiene lugar por ejemplo en los casos en que una persona repite para sí misma las palabras de otro para recordarlas. Ventriloquización como recurso memorístico (ɛl [ɛ1] no es el destinatario ni el receptor, pero es el único presente en el acto de ventriloquización).

• Caso (11): es el típico caso de burla en voz baja en el que un [ɛ2] repite mediante ventriloquización las palabras del [ɛ1] sin que este se entere (ɛl [ɛ1] es el destinatario y está presente, pero nadie recibe el acto de ventriloquización del [ɛ2], ni siquiera el [ɛ1]).

• Caso (13): este caso lo encontramos en situaciones en las que una persona ([ɛ2]) repite las palabras de otra que no está presente ([ɛ1]) a terceros, con la intención de retomar en diferido una conversación a través de las palabras del otro (mecanismo de recuperación discursiva) – (el [ɛ1] es el destinatario, pero no es el receptor al no estar presente, aunque hay otros receptores del acto de ventriloquización).

• Caso (14): esto ocurre por ejemplo en una conversación en que uno de los interlocutores ([ɛ2]) calca en primera persona las palabras de otro ([ɛ1]) como fórmula de énfasis de una idea compartida sobre un tercero que no está presente (el verdadero destinatario) – (el [ɛ1] no es el destinatario, aunque es el receptor y el único presente en el acto de ventriloquización del [ɛ1]).

4. Conclusiones

En la presente investigación hemos analizado la ventriloquización, un interesante proceso comunicativo en el que se produce la adopción de la deixis del emisor origen [ɛ1] al crear una réplica exacta del mensaje escuchado y adaptarlo a las intenciones del emisor ventrílocuo [ɛ2] y a un contexto diferente. Precisamente, la traslación del mensaje a otro contexto es lo que propicia el nuevo sentido comunicativo que demanda a los oyentes la reinterpretación de este, teniendo en cuenta el nuevo emisor y sus circunstancias.

Tras realizar un análisis de los conceptos cercanos a la polifonía, como dialogismo, heteroglosia y dialéctica, abordamos la revisión diacrónica de la noción polifonía discursiva con el objetivo de examinar los subtipos de emisiones polifónicas y ubicar la ventriloquización en ella. Desambiguamos las posibles confusiones que pudieran darse entre la modalidad de discurso referido oratio quasi obliqua y la ventriloquización, definiendo las principales características de esta última. Se produce el abandono de las coordenadas deícticas del locutor (para convertirse directamente en otro locutor con su respectiva deixis), la pérdida de la referencialidad original y el granjeo de una asociación inmediata del discurso referido. Se observa, al permitir la incorporación de otros puntos de vista, el aumento del potencial estratégico de los comunicadores, manteniendo la neutralidad y la imparcialidad en géneros como el periodístico. Cumple un papel notorio en la aparición de tensiones en dilemas, paradojas e ironías situacionales, y ayuda al mantenimiento de la coherencia epistemológica y la representación ontológica entre interlocutores.

Partiendo del estudio de Goffman (1974) sobre los diálogos ficticios diferenciamos “ventriloquización simulada” (una especie de transmutate vitae) y “ventriloquización real” (casos en los que una persona hace suyas las palabras que ha oído en otra), analizando posteriormente el modo en que el segundo tipo afectaba al acto discursivo: demandando la recontextualización del mensaje original y activando la función apelativa del receptor, produciéndose en algunos casos (al menos en su versión más coloquial) la adopción del timbre, el cambio de entonación y el enriquecimiento semántico.

Por último, con la intención de presentar una clasificación de los actos locutivos por ventriloquización, establecimos 14 casos a partir de 4 factores relacionados con la presencia o ausencia de los agentes comunicativos, entre los cuales identificamos diversos usos: burla en voz baja del emisor original sin que este se entere, difusión de un mensaje que acaba de emitirse y que no ha llegado a todos debido a interferencias, énfasis de una idea compartida con el emisor original que se dirige o versa sobre un tercero, intento de hacer recapacitar a la voz fuente, reafirmación de lo dicho, recuperación discursiva, rememoración en soledad, repetición en voz alta como técnica memorística, ridiculización de las palabras dichas por otra persona para que tome conciencia de su impacto y tributo a personas no presentes.

La ventriloquización discursiva acentúa la poliedricidad del flujo comunicativo, proporcionando diversas lecturas del mismo desde diferentes perspectivas. Además, multiplica los usos de un mensaje al dislocar su sentido comunicativo mediante el cambio de referencias deícticas. Es un fenómeno interesante no solo desde el punto de vista lingüístico, sino también ontológico, al permitir la vuelta (ficcional) de personas fallecidas o no presentes, y la dotación ficticia de vida a objetos inanimados9.

Bibliografía

Authier-Revuz, J. (1982). Hétérogénéité montrée et hétérogénéité constitutive: éléments pour une approche de l´autre dans le discourse. DRLAV, 26, 91-151.

Authier-Revuz, J. (1984). Hetérogénéite(s) énonciative(s). Langages, 73, 98-111.

Bajtin, M. (1981). The dialogic imagination. Texas: University of Texas Press.

Benveniste, É. (1966). Problemas de lingüística general I. México: Siglo XXI, 1971.

Bruña Cuevas, M. (2008). Las locuciones a-/dis-/ poli-fonía. En F. M. Bango de La Campa (Coord.), A. Niembro Prieto (Coord.), E. Álvarez Prendes (Coord.) y M. A. Aragón Fernández (Hom.). Intertexto y polifonía. Vol 2. (pp. 773-780). Oviedo: Universidad de Oviedo.

Bühler, K. (1934). Teoría del lenguaje. Madrid: Alianza Editorial, 1985.

Clark, H. y Gerrig, R. (1990). Quotations as demonstrations. Language, 66 (4), 764-805.

Cooren, F. (2012). Communication theory at the center: Ventriloquism and the communicative constitution of reality. Journal of Communication, 62 (1), 1-20.

Cooren, F., Matte, F., Benoit-Barné, C. y Brummans, B. H. J. M. (2013). Communication as ventriloquism: a grounded-in-action approach to the study of organizational tensions. Communication Monographs, 80 (3), 255-277.

Cooren, F. y Sandler, S. (2014). Polyphony, Ventriloquism, and Constitution: In Dialogue with Bakhtin. Communication Theory, 24 (3), 255-277.

Craig. R. T. (1999). Communication Theory as a Field. Communication Theory, 9 (2), 119-161.

Donaire, Mª. L. (2000). Polifonía y punto de vista. Revista Iberoamericana de Discurso y Sociedad, 2 (4) , 73-88.

Donaire, Mª. L. (2008). Dialogismo constitutivo de la lengua. En F. M. Bango de La Campa (Coord.), A. Niembro Prieto (Coord.), E. Álvarez Prendes (Coord.) y M. A. Aragón Fernández (Hom.). Intertexto y polifonía. Vol 2. (pp. 923-929). Oviedo: Universidad de Oviedo.

Ducrot O. (1984). Esquisse d’une théorie polyphonique de l’énonciation. En O. Ducrot, Le dire et le dit. (pp. 171-237). París: Éditions de Minuit.

Ducrot, O. (1986). El decir y lo dicho. Polifonía de la Enunciación. Barcelona: Paidós Comunicación.

Espuny, J. (2008). Polifonía discursiva y/o lingüística. En Bango de La Campa (Coord.), A. Niembro Prieto (Coord.), E. Álvarez Prendes (Coord.) y M. A. Aragón Fernández (Hom.), Intertexto y polifonía. Vol 2. (pp. 931-934). Oviedo: Universidad de Oviedo.

Fuentes Rodríguez, C. (2004). Enunciación, aserción y modalidad, tres clásicos. Anuario de estudios filológicos, 27, 121-145.

Gallardo Paúls, B. (1995). El sobreentendido. Pragmalingüística, 3-4, 351-381.

Goffman, E. (1974). Frame Analysis-An essay in the organization of experience. Boston: Northeastern Press.

Günthner, S. (1999). Polyphony and the `layering of voices´ in reported dialogues: an analysis of the use of prosodic devices in everyday reported speech. Journal of Pragmatics, 31 (5) 685-708.

Jakobson, R. (1963). Essais de linguistique genérale. París: Minuit.

Kristeva, J. (1964). Semiótica. Madrid: Fundamentos, 2001.

Lauerbach, G. (2003). Voicing and Ventriloquizing-The Constructive Role of Discourse Representation in Political Interviews. Zeitschrift für Interkulturellen Fremdsprachenunterricht, 8 (2), 176-186.

Lauerbach, G. (2006). Discourse representation in political interviews: The construction of identities and relations through voicing and ventriloquizing. Journal of Pragmatics, 38 (2), 196-215.

Loureda, A. (2002). Polifonía y enumeración en el español coloquial. Oralia: análisis del discurso oral, 5, 133-152.

Nølke, H. (1994). Linguistique modulaire: de la forme au sens. París: Peeters.

Prósperi, G.O. (2013). Ventriloquia y Subjetividad: Apuntes sobre una voz sin persona. Cuadernos de filosofía, 61, 79-95.

Real Academia Española. (s.f.). Diccionario de la lengua española (23ª ed. – DEL 23.1). Recuperado de: http://dle.rae.es/.

Reyes, G. (1984). Polifonía textual: la citación en el relato literario. Madrid: Gredos.

Reyes, G. (1987). Polifonía textual: variedades lingüísticas en la narrativa hispanoamericana reciente. En M. T. Vaquero de Ramírez y H. López Morales (Auts.). Actas del I Congreso Internacional sobre el español de América. (pp. 1067-1076). Puerto Rico: Academia Puertorriqueña de la Lengua Española.

Roulet, E. (1987). Complétude interactive et connecteurs reformulatifs. Cahiers de Linguistique Française, 7, 193-210.

Rubattel, C. (1990). Polyphonie et modularité. Cahiers de Linguistique Française, 11, 297-310.

Tannen, D. (2003). Power Maneuvers or Connection Maneuvers? Ventriloquizing in Family Interaction. En D. Tannen y J. E. Alatis (Eds.), Linguistics, Language, and the Real World: Discourse and Beyond: Georgetown University Round Table on Languages and Linguistics 2001 (pp. 51-62). Washington, DC: Georgetown University Press.

Tannen, D. (2010). Abduction and identity in family interaction: Ventriloquizing as indirectness. Journal of Pragmatics, 42 (2), 307-316.

Tordesillas, M. (1998). Esbozo de una dinámica de la lengua en el marco de una semántica argumentativa. Signo y seña, 9, 349-978.

Trognon, A. (1986). L’idenfication à l’énonciateur. Verbum, 9, 84-100.

Vignaux, G. (1988). Le discours acteur du monde. París: Ophrys.

Villanueva, D. (2007). Comentario de textos narrativos: la novela. Barcelona: Mare Nostrum Comunicación.

Bajtin, M. (1989-1991). Teoría y estética de la novela. Madrid: Taurus.

Benveniste, É. (1974). Problemas de lingüística general II. México: Siglo XXI, 1977.

Notas