Artículos originales

Violencia de pareja en adolescentes estudiantes de colegios estatales de Lima Norte

Couples violence among teenagers students from public high schools of North Lima

Violencia de pareja en adolescentes estudiantes de colegios estatales de Lima Norte

Revista Peruana de Investigación en Salud, vol. 4, núm. 2, 2020

Universidad Nacional Hermilio Valdizán

Recepción: 13 Septiembre 2019

Aprobación: 09 Diciembre 2019

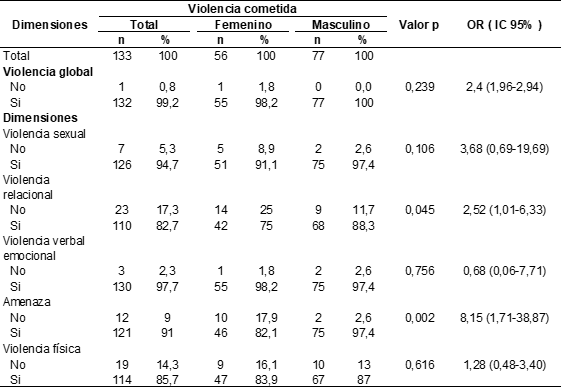

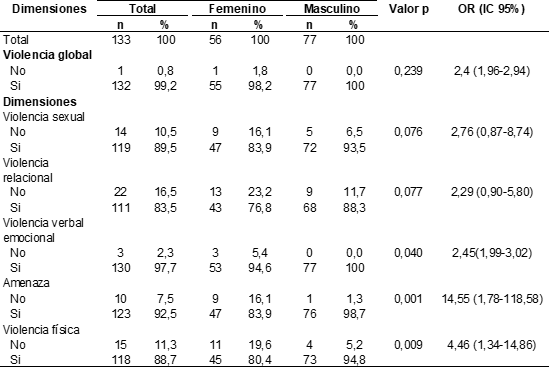

Resumen: Objetivo: determinar la frecuencia de violencia de pareja en los adolescentes estudiantes de los colegios estatales de un distrito de Lima Norte. Materiales y métodos: estudio descriptivo transversal realizado en cinco colegios estatales del distrito de Puente Piedra. El instrumento utilizado fue el cuestionario de conflictos en las relaciones de pareja en adolescentes (CADRI). Resultados: de 208 adolescentes (Media=15,48; DE=0,99; Rango: 14 a 18), el 59,6% (n=124) correspondió al sexo masculino y el resto femenino, en su mayoría cursaban el tercero y cuarto año. Una alta proporción de los adolescentes han cometido o sufrido algún tipo de violencia, la violencia verbal emocional tuvo predominio en ambos grupos. La violencia cometida, en su dimensión violencia relacional se presentó en mayor proporción en los adolescentes varones [p=0,045; OR=2,52 (IC95%: 1,01-6,33)]. La violencia cometida en la dimensión amenaza, también se presentó en mayor proporción en los varones [p=0,002; OR=8,15 (IC95%: 1,71-38,87)]. La violencia sufrida, en la dimensión verbal emocional, amenaza y violencia física se presentó en mayor proporción en los adolescentes varones, con diferencias significativas en la violencia verbal emocional [p=0,04; OR=2,45 (1,99-3,02)], amenaza [p=0,001; OR=14,55 (IC95%:1,78-118,58)] y en la violencia física [p=0,009; OR=4,46 (IC95%: 1,34-14,86)]. Conclusión: la violencia cometida y sufrida en parejas de adolescentes es frecuente y ocurre principalmente en los varones, destacando el componente verbal emocional y la amenaza. Se recomienda fortalecer el trabajo tanto del sector educación y salud para contribuir con la reducción de la violencia.

Palabras clave: violencia de pareja, adolescente, estudiantes, Perú .

Abstract: Objective: determine the frequency of partner violence among teenager students of state high schools in a district of North Lima. Materials and methods: cross-sectional descriptive study conducted in five state high schools at Puente Piedra district. The instrument used was the Conflict Questionnaire in teenager relationships (CQTR). Results: of the 208 teenagers (Mean = 15.48, SD = 0.99, Range: 14 to 18), 59.6% (n = 124) corresponded to the male sex and the female, most of them were from the third and fourth year. Almost all the teenagers have committed or suffered some type of violence; emotional verbal violence was the most frequent in both groups. The violence committed, in its relational violence dimension, occurred in a greater proportion in male teenagers [p = 0.045; OR = 2.52 (95% CI: 1.01-6.33)]. Violence committed in the threat dimension also occurred in a greater proportion in males [p = 0.002; OR = 8.15 (95% CI: 1.71-38.87)]. The violence suffered, in the verbal emotional dimension, threat and physical violence was presented in greater proportion in male teenagers, whit significant differences in verbal violence [p = 0.04; OR = 2.45 (1.99-3.02)], threat [p = 0.001; OR = 14.55 (95% CI: 1.78-118.58)] and in physical violence [p = 0.009; OR = 4.46 (95% CI: 1.34-14.86)]. Conclusion: the violence committed and suffered in teenager couples is frequent and occurs mainly in males, the emotional verbal component and the threat predominated. It is recommended to strengthen the work of both the education and health sector to contribute to the reduction of violence.

Keywords: intimate partner violence, teenager, students, Peru.

Introducción

La violencia contra las mujeres es un problema de salud pública y una violación de los derechos humanos; a nivel mundial, el 30% de las mujeres que han estado en una relación, han experimentado en su vida algún tipo de violencia física y/o sexual por su pareja intima(1). En las Américas, la prevalencia de las mujeres que han sufrido alguna vez violencia por parte de la pareja íntima, oscila entre 14% a 17% en Brasil, Panamá y Uruguay, hasta 58,5% en Bolivia(2). En el Perú, el 65,4% de las mujeres sufrieron algún tipo de violencia por parte del esposo o compañero; entre los tipos de violencia, el 65,5% fue la violencia psicológica o verbal, 30,6% violencia física y 6,5% violencia sexual(3).

En los Estados Unidos de Norteamérica; la violencia física durante el noviazgo entre los estudiantes osciló entre el 5,5% y el 12,1%(4). En Sudáfrica; el 19% de los adolescentes fueron víctimas/sobrevivientes de violencia de pareja y el 13% informaron que perpetraron violencia de pareja(5).

Existen múltiples factores de riesgo para la perpetración de violencia de pareja en adolescentes, tales como los problemas de salud mental, pensamientos agresivos, violencia juvenil, consumo de alcohol y sustancias ilícitas, comportamientos sexuales de riesgo, la mala relación amical y familiar(6), procedencia de vecindarios con niveles visiblemente altos de violencia social y conductas ilegales(7). El consumo de drogas ilícitas como la marihuana, puede aumentar la probabilidad de victimización o perpetración de violencia (8).

Las relaciones no saludables, abusivas o violentas pueden tener consecuencias graves y efectos negativos a corto y largo plazo en los adolescentes; la violencia en una relación adolescente establece el escenario para problemas en relaciones futuras, incluida la violencia de pareja y la violencia sexual o la victimización a lo largo de la vida(9)(10).

Los hombres y mujeres pueden ser tanto perpetradores como víctimas de violencia de pareja; como consecuencia de la violencia de pareja pueden experimentar síntomas psicológicos, como el estrés postraumático, depresión y suicidio, lesiones, dolor crónico, signos gastrointestinales y ginecológicos, incluidas las enfermedades de transmisión sexual(11)(12)(13).

En el Perú, el 62,5% de los adolescentes peruanos de 15 a 19 años han sufrido alguna forma de violencia, sea física, psicológica o sexual en algún momento de su vida(14); sin embargo, no se ha precisado la violencia de pareja entre los adolescentes. Las relaciones de pareja en los adolescentes no son de pleno conocimiento de los padres y más bien son confidenciales o mantienen dentro del círculo amical, lo que puede encubrir la dimensión del problema. El objetivo del estudio fue determinar la frecuencia de violencia de pareja en los adolescentes estudiantes de los colegios estatales del distrito de Puente Piedra ubicada al Norte de Lima.

Métodos

Diseño y contexto

El estudio fue descriptivo transversal. Se realizó en los colegios estatales del distrito de Puente Piedra, ubicado en la zona Norte de Lima.

Población y muestra

La población de estudio estuvo constituida por estudiantes de ambos géneros, que cursaban del primero a quinto grado de secundaria en cinco colegios estatales ubicados en la jurisdicción del distrito de Puente Piedra. El muestreo se realizó por conveniencia, según las facilidades otorgadas por los docentes de aula durante la visita a los colegios seleccionados.

Variables de estudio

Violencia de pareja: Comportamiento abusivo de los adolescentes en las relaciones de pareja, incluye abuso físico, verbal o sexual.

Instrumento de medición

Se empleó la versión española del Cuestionario de Conflictos en las relaciones de pareja en adolescentes (CADRI)(15), desarrollada por Wolf et al(16). El CADRI consta 35 ítems, de los cuales 25 esta relacionados con la violencia y se distribuyen en cinco dimensiones: violencia sexual(4 ítems=2, 13, 15, 19), violencia relacional (3 ítems=3, 20 y 35), violencia verbal-emocional(10 ítems=4, 7, 9, 12, 17, 21, 23, 24, 28 y 32), amenazas (4 ítems=5, 29, 31y 33) y violencia física (4 ítems=8, 25, 30 y 34), los 10 ítems restantes aluden a conductas positivas en la resolución de conflictos y no deben ser incluidos en el análisis; sin embargo, deben mantenerse en el cuestionario para dar mayor equilibrio a la escala.

Todos los ítems del CADRI se componen de dos sentencias: La primera de ellas se refiere a agresiones perpetradas y la segunda a conductas violentas sufridas, los cuales permiten tener dos medidas independientes que corresponde a violencia cometida y violencia sufrida, respectivamente(15).

La evaluación de cada ítem se realizó en la escala de Likert, calificando: nunca (esto no ha pasado en nuestra relación), rara vez (únicamente ha sucedido en 1 o 2 ocasiones), a veces (ha ocurrido entre 3 a 5 veces) y con frecuencia (se ha dado en 6 o más ocasiones), se asignó las siguientes puntuaciones: nunca=1, rara vez=2, a veces=3 y con frecuencia=4. El instrumento puede ser aplicado a los adolescentes a partir de los 14 años(17). En el Perú, el CADRI ha sido utilizado en otros estudios(18)(19).

Según las puntuaciones de cada dimensión fueron categorizados en cuatro grupos: Nunca, baja, media y alta, tanto en la violencia cometida como en la violencia sufrida.

Violencia sexual: nunca (0-4), baja (5-8), media (9-12) y alta (13-16).

Violencia relacional: nunca (0-3), baja (4-6), media (7-9) y alta (10-12).

Violencia verbal emocional: nunca (0-10), baja (11-20), media (21-30) y alta (31-40).

Amenazas: nunca (0-4), baja (5-8), media (9-12) y alta (13-16).

Violencia física: nunca (0-4), baja (5-8), media (9-12) y alta (13-16).

Violencia global: nunca (0-25), baja (26-50), media (51-75) y alta (76-100).

Para el análisis bivariado, fueron recategorizados en dos grupos: La categoría nunca fue denominado “No” para indicar “no violencia”, mientras que la categoría baja, media o alto fue clasificado en “SI”, para referirse a existencia de violencia; esta recategorización se aplicó a todos los componentes de la violencia.

Procedimientos

La técnica empleada fue la encuesta individual auto administrada y se aplicó en las aulas de clases de cada institución educativa, estuvo bajo la conducción de los encuestadores. Antes del inicio de la aplicación del instrumento, los encuestadores cumplieron con informar los objetivos del estudio y la naturaleza voluntaria y anónima. La aplicación de la encuesta tomó aproximadamente 20 minutos. La recolección de datos se realizó de mayo a junio del 2018.

Análisis estadístico

Los datos recogidos fueron ingresados a una matriz en la versión 23 del IBM SPSS Statistics. Se obtuvo los estadísticos descriptivos de la variable edad, los datos de las variables cualitativas fueron distribuidos y representados en tablas de frecuencia. La variable violencia y sus componentes fueron agrupados en violencia cometida y violencia sufrida. Para el análisis bivariado de las variables se utilizó el estadístico Chi cuadrado considerando los valores de p<0,05 como significativos. Se estimó el Odds ratio (OR) con intervalo de confianza al 95%.

Aspectos éticos

El estudio se realizó con el permiso de las autoridades de cada institución educativa, también se obtuvo el consentimiento y asentimiento de los participantes. El proyecto fue evaluado y aprobado por el Comité de Ética de la Universidad de Ciencias y Humanidades (Código 003-2018).

Resultados

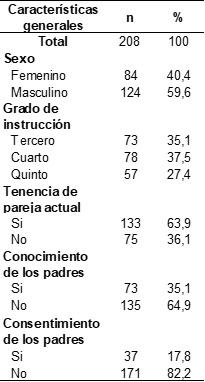

Participaron un total de 215 adolescentes de ambos sexos, se excluyeron a seis por tener edad menor a 14 años y uno por presentar datos incompletos. De los 208 adolescentes (Media=15,48; DE=0,99; Rango: 14 a 18), el 59,6% (n=124) correspondió al sexo masculino y el resto al femenino; en su mayoría cursaban el tercero y cuarto año. El 63,9% (n=133) de los adolescentes declararon tener pareja al momento de la encuesta, el 35,1% (n=73) con el conocimiento de los padres y 17,8% (n=37) contaban con el consentimiento de los padres (Tabla 1).

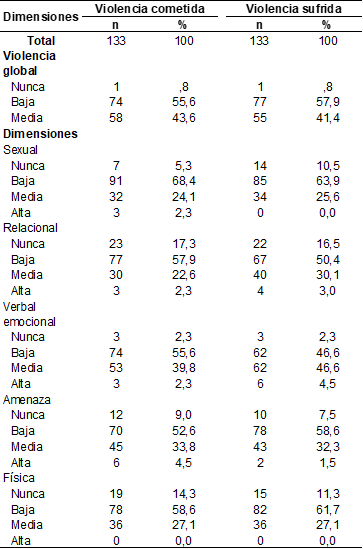

Una alta proporción de adolescentes ha cometido algún tipo de violencia y se expresan en distintas formas de violencia (sexual, relacional, verbal emocional, amenaza y física); sin embargo, la frecuencia de la violencia cometida es predominantemente baja en cada una de las dimensiones. De manera análoga, una alta proporción de adolescentes han sufrido de algún tipo de violencia y la frecuencia de ocurrencia en cada uno de las formas de violencia es baja (Tabla 2).

La violencia cometida, en su dimensión violencia relacional se presentó en mayor proporción en los adolescentes varones [p=0,045; OR=2,52 (IC95%: 1,01-6,33)]. La violencia cometida en la dimensión amenaza, también se presentó en mayor proporción en los varones [p=0,002; OR=8,15 (IC95%: 1,71-38,87)] (Tabla 3).

La violencia sufrida, en la dimensión verbal emocional, amenaza y violencia física se presentó en mayor proporción en los adolescentes varones. Mostrando diferencias significativas en la violencia verbal emocional [p=0,04; OR=2,45 (1,99-3,02)], amenaza [p=0,001; OR=14,55 (IC95%:1,78-118,58)] y en la violencia física [p=0,009; OR=4,46 (IC95%: 1,34-14,86)] (Tabla 4).

Discusión

La violencia cometida y la violencia sufrida se presentaron en una alta proporción de las parejas adolescentes. El componente verbal emocional de la violencia sufrida y el componente amenaza de la violencia cometida, alcanzaron el nivel alto.

La frecuencia de la violencia entre los adolescentes es preocupante, a la vez son similares con los resultados de otros estudios. En Curitiba, Brasil, el 91% de los participantes ha perpetrado y el 90,1% ha sufrido al menos uno de los tipos de violencia(20), mientras que en Galicia, el 92% de los adolescentes de secundaria de institutos públicos ha sufrido en alguna ocasión violencia verbal(21). En Chile, la prevalencia de la violencia en las relaciones de pareja de adolescentes fue 10%, siendo la violencia psicológica la más frecuente(22).

En los adolescentes de las escuelas públicas de Curitiba, la violencia verbal/emocional presentó las mayores frecuencias de perpetración y victimización. La violencia psicológica fue informada en el 90% de los participantes y en el 39,6% estuvo acompañada de otras violencias. Respecto a la violencia sufrida, el 89,2% de los participantes informaron haber sido víctimas de violencia psicológica y en el 36,9% también fue acompañada por otras violencias(20).

En el presente estudio, la violencia cometida se presentó especialmente en los varones, sobre todo en el componente relacional y amenaza. La violencia sufrida, también se presentó en los varones y ocurrió principalmente en el componente verbal-emocional, amenaza y violencia física. Estos hallazgos indican la reciprocidad de la violencia en las parejas adolescentes.

El hecho que la violencia cometida y la sufrida sea más frecuente en los varones fue imprevisible. En el Perú se percibe como una sociedad machista, y en estas condiciones se espera que la violencia cometida sea mayor en los varones y la violencia sufrida en las mujeres. Los estudios refieren que las mujeres muestran niveles más altos de agresión física que los hombres a edades más tempranas (23). Existe aún la creencia que la violencia solo es considerada cuando existe el componente físico, mientras que las otras formas tales como la verbal, relacional y amenazas no son consideradas violencia, en este sentido las diversas actividades preventivas que se desarrollan en los diversos escenarios pudieron haber generado mayor sensibilidad entre los varones y por tanto ser reconocidos las otras expresiones de violencia.

Existen numerosos factores asociados a la violencia en el noviazgo entre adolescentes: las actitudes de justificación de la violencia, influencia de los iguales, exposición a la violencia dentro de la familia o la comunidad, historia de maltrato físico y psicológico, abuso sexual y de hábitos de crianza negativos, los estereotipos tradicionales de género, déficit de habilidades sociales y de comunicación, manejo inadecuado de la ira, baja autoestima, el consumo de alcohol y otras drogas, historia personal de agresión, la falta de empatía y la carencia de apoyo social(10). El alcohol y las drogas influyen en el funcionamiento cognitivo y reducen el autocontrol, por ello en el contexto de ocio nocturno, el consumo de dichas sustancias son potencialmente generadoras de violencia, teniendo a los celos como detonantes (24).

En las mujeres, el inicio sexual temprano aumenta 5,72 veces el riesgo de violencia física (OR=6,72; IC 95%: 2,52-17,87) y 7,82 veces el riesgo de violencia psicológica (OR=8,82; IC95%:4,10-19,0). Las mujeres con inicio sexual temprano, presentan un mayor porcentaje de prácticas de control y abuso de y hacia su pareja(22).

La preocupación de la violencia en la adolescencia se debe a que aumenta el riesgo de cometer agresiones en las etapas posteriores de la vida(10), no obstante, a medida que los adultos jóvenes desarrollan relaciones de mayor calidad, avanzan hacia el abandono de la violencia de pareja intima. Las relaciones caracterizadas por una mayor confianza, compromiso, fidelidad y menos conflicto verbal, disminuyen las experiencias de violencia de pareja (25).

Como limitaciones deben considerarse la selección de la muestra que no fue aleatoria, y dentro de cada colegio participante tampoco se utilizó ninguna estrategia de selección sino basado en la oportunidad, según la disponibilidad de espacio libre otorgado por los docentes. Dada la magnitud del problema, es una oportunidad para plantearse futuros estudios que permitan explorar la etiología de la violencia.

Conclusión

La violencia cometida y sufrida en parejas de adolescentes es frecuente y ocurre principalmente en los varones, destacando el componente verbal emocional y la amenaza. Se recomienda fortalecer el trabajo tanto del sector educación y salud para contribuir con la reducción de la violencia.

Referencias

1. World Health Organization. Violence against women [Internet]. 2017. Available from: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs375/es/2016

2. Bott S, Guedes A, Ruiz-Celis AP, Mendoza JA. Intimate partner violence in the Americas: a systematic review and reanalysis of national prevalence estimates. Rev Panam Salud Publica. 2019;4 3: e26.

3. Instituto Nacional de Estadística e Informática. Perú: Encuesta Demográfica y de Salud Familiar-ENDES 2017. Nacional y Departamental [Internet]. Lima - Perú: INEI; 2018. Available from: https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1525/index.html

4. Kann L, McManus T, Harris WA, Shanklin SL, Flint KH, Queen B. Youth Risk Behavior Surveillance - United States, 2017. MMWR Surveill Summ [Internet]. 2018;67(8). Available from: https://www.cdc.gov/healthyyouth/data/yrbs/pdf/2017/ss6708.pdf

5. Mason-Jones AJ, De Koker P, Eggers SM, Mathews C, Temmerman M, Leye E, et al. Intimate partner violence in early adoles-cence: The role of gender, socioeconomic factors and the school. South African Med J. 2016;106(5):502–9.

6. Vagi KJ, Rothman E, Latzman NE, Tharp AT, Hall DM, Breiding MJ. Beyond Correlates: A Review of Risk and Protective Factors for Adolescent Dating Violence Perpetration. J Youth Adolesc. 2013;42(4):633–49.

7. Johnson RM, Parker EM, Rinehart J, Nail J, Rothman EF. Neighborhood Factors and Dating Violence Among Youth: A Systematic Review. Am J Prev Med [Internet]. 2015; 49(3):458–66. Available from: 10.1016/j.amepre.2015.05.020

8. Johnson RM, LaValley M, Schneider KE, Musci RJ, Pettoruto K, Rothman EF. Marijuana use and physical dating violence among adolescents and emerging adults: A systematic review and meta-analysis. Drug Alcohol Depend. 2017;174(May 01):47–57.

9. National Center for Injury Prevention and Control. Division of Violence Prevention. Preventing Teen Dating Violence [Internet]. Available from: https://www.cdc.gov/violenceprevention/intimatepartnerviolence/teendatingviolence/fastfact.html

10. Rubio-Garay F, Carrasco MÁ, Amor PJ, López-González MA. Factores asociados a la violencia en el noviazgo entre adolescentes: una revisión crítica. Anu Psicol Jurídica. 2015; 25: 47–56.

11. Randle AA, Graham CA. A Review of the Evidence on the Effects of Intimate Partner Violence on Men. Psychol Men Masculinity. 2011;12(2):97–111.

12. Devries KM, Mak JY, Bacchus LJ, Child JC, Falder G, Petzold M, et al. Intimate Partner Violence and Incident Depressive Symp-toms and Suicide Attempts: A Systematic Review of Longitudinal Studies. PLoS Med. 2013;10(5).

13. Campbell JC. Health consequences of intimate partner violence. Lancet [Internet]. 2002;359(1):1331–6. Available from: ttps://doi.org/10.1016/S0140-6736(02)08336-8

14. Sistema de Naciones Unidas en el Perú. Desafíos y prioridades: Política de adolescentes y jóvenes en el Perú [Internet]. Lima, Perú; 2018. Available from: https://www.unicef.org/peru/spanish/Desafios_y_prioridades_politica_de_adolescencia_y_jovenes_Peru_-_ONU.pdf

15. Fernández-Fuertes A, Fuertes A, Pulido R. Evaluación de la violencia en las relaciones de pareja de los adolescentes. Validación del Conflict in Adolescent Dating Relationships Inventory (CADRI) - versión española. Int J Clin Heal Psychol. 2006;6(2):339–58.

16. Wolfe DA, Scott K, Reitzel-Jaffe D, Wekerle C, Grasley C, Straatman AL. Development and validation of the conflict in adolescent dating relationships inventory. Psychol Assess [Internet]. 2001;13(2):277–93. Available from: https://www.researchgate.net/profile/Christine_Wekerle/publication/327619786_Development_and_Validation_of_the_Conflict_in_Adolescent_Dating_Relationships_Inventory/links/5b99bf8b458515310583ed7f/Development-and-Validation-of-the-Conflict-in-Adolescent-Da

17. Pazos MP, Oliva A, Hernando Á. Violencia en relaciones de pareja de jóvenes y adolescentes. Rev Latinoam Psicol. 2014;46(3):148–59.

18. Villena E. Propiedades Psicométricas del Inventario de Violencia en las Relaciones de Noviazgo entre Adolescentes Estudiantes de la Provincia de Pacasmayo [Internet]. Universidad César Vallejo; 2016. Available from: http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/UCV/245/villena_ve.pdf?sequence=1&isAllowed=y

19. Burgos A, Díaz R. Sexismo y violencia en las relaciones de noviazgo en adolescentes de una institución educativa pública de la ciudad de Trujillo. Universidad Privada del Norte; 2018.

20. Brancaglioni BC, Fonseca RM. Intimate partner violence in adolescence: an analysis of gender and generation. Rev Bras Enferm. 2016;69(5):890–8.

21. Rodríguez-Castro Y, Lameiras-Fernández M, Carrera-Fernández MV, Alonso-Ruido P. Violencia en las relaciones de pareja de adolescentes gallegos/as. Rev Estud e Investig en Psicol y Educ. 2017; Extr(02).

22. Leal F. I, Molina G. T, Luttges D C, González A. E, Gonzalez A. D. Edad de inicio sexual y asociación a variables de salud sexual y violencia en la relación de pareja en adolescentes chilenos. Rev Chil Obstet Ginecol. 2018;83(2):149–60.

23. Capaldi D, Kim H, Shortt J. Observed Initiation and Reciprocity of Physical Aggression in Young, At-Risk Couples. J Fam Violence. 2007;22(2):101–11.

24. Arostegi E, Laespada MT, Iraurgi I. Violencia en parejas adolescentes, contexto recreativo y consumo de alcohol: análisis de las representaciones ligadas al género. Educ Soc Rev d'Intervenció Socioeducativa. 2016;(63):49–59.

25. Johnson W, Manning W, Giordano P, Longmore M. Relationship context and intimate partner violence from adolescence to young adulthood. J Adolesc Heal. 2015;57(6):631–6.

Información adicional

Revista Peruana de Investigación en Salud: ISSN: 2616 - 6097

Enlace alternativo

http://revistas.unheval.edu.pe/index.php/repis/article/view/330 (html)