Artículos científicos

La vida de una comunidad minera de Colombia. El caso Pacurita

The life of a mining community in Colombia. The Pacurita case

Párrafos Geográficos

Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Argentina

ISSN: 1853-9424

ISSN-e: 1666-5783

Periodicidad: Semestral

vol. 2, núm. 22, 2023

Recepción: 15 Junio 2023

Aprobación: 22 Septiembre 2023

Resumen:

Este trabajo tiene por objetivo analizar las condiciones de vida de los habitantes del corregimiento de Pacurita, del municipio de Quibdó, Departamento de Chocó, Colombia, mayoritariamente mineros y alternativamente agricultores. En particular, estudiar si la forma de vida de este territorio rural responde a los parámetros de la economía popular, definida como se verá luego por la realizada sin patrón por los sectores populares. En ese marco, entender si esa población es cuidadosa del ambiente o no, debido a que su actividad principal es la minería semimecanizada, que puede ser considerada contaminante. Y también si han intentado alternativas. Entre los resultados más interesantes se debe mencionar que la población trabaja mayoritariamente por cuenta propia en el marco de la economía doméstica, con bajo capital y escaso excedente, por lo cual sus tareas son realizadas claramente para garantizar la supervivencia. De lado de sus consumos, parecen estar satisfechos con sus niveles de vida, desean solo mejorar las condiciones mínimas. En cuanto al carácter contaminante de la producción, los vecinos reconocen que la minería como actualmente la realizan contamina pero no tienen otra forma de vida, la agricultura es aún más dura y fuertemente condicionada por el clima; manifiestan preocupación pero no tienen alternativa. El turismo surge como una posibilidad pero ésta no parece propia, hay desconocimiento, se espera que sea el Estado el que la impulse y no ven muy cercana una situación de ese tipo. Al escenario descripto se suma la baja participación y la pasividad política. Hay voces que se alzan pero no logran esa representación.

Palabras clave: Economía popular, Comunidad, Minería, Ambiente, Turismo.

Abstract:

This paper aims to analyze the living conditions of the inhabitants of the township of Pacurita, in the municipality of Quibdó, Department of Chocó, Colombia, mostly miners and alternatively farmers. In particular, to study if the way of life of this rural territory responds to the parameters of the popular economy, defined as will be seen later by the one carried out without an employer by the popular sectors. In this framework, understand if this population is careful of the environment or not, since its main activity is semi-mechanized mining, which can be considered polluting. And also if they have tried alternatives. Among the most interesting results it should be mentioned that the majority of the population works on their own within the framework of the domestic economy, with little capital and little surplus, for which their tasks are clearly carried out to guarantee survival. Regarding their consumption, they seem to be satisfied with their living standards, they only want to improve the minimum conditions. Regarding the polluting nature of the production, the residents recognize that mining as it is currently carried out contaminates but they have no other way of life, agriculture is even tougher and strongly conditioned by the climate; They express concern but have no alternative. Tourism arises as a possibility but it does not seem appropriate, there is ignorance, it is expected that the State will promote it and they do not see a situation of this type very close. Added to the scenario described is low participation and political passivity. There are voices that are raised but do not achieve that representation.

Keywords: Popular economy, Community, Mining, Environment, Tourism.

Introducción

Este trabajo se propone analizar las condiciones de vida de los habitantes del corregimiento de Pacurita, del municipio de Quibdó, Departamento de Chocó, Colombia, mayoritariamente mineros y alternativamente agricultores. Específicamente se trata de entender si la forma de vida de este territorio rural responde a los parámetros de la economía popular, definida como se verá luego como la actividad realizada sin patrón por los sectores populares y en ese marco, abordar la problemática de una población que -se espera en este tipo de enfoques- sea cuidadosa del ambiente pero, por motivos que se abordaron en la investigación, vive fundamentalmente de la minería semimecanizada, que puede ser considerada contaminante. Y también se trata de entender por qué no han recorrido hasta ahora una vía alternativa en la misma minería, en la agricultura o en el turismo.

Para el abordaje propuesto, especialmente el contexto y el estudio técnico de la minería, se realizó un relevamiento de fuentes documentales. Para comprender la forma de vida, la organización social e institucional del pueblo, se entrevistó a 40 de los aproximadamente 300 habitantes de Pacurita, de familias diversas, seleccionados a los efectos de contar con variedad de características familiares fundamentalmente por la cantidad de miembros y las edades de los miembros que las componen y por actividades productivas a las que se dedican[1]; en el texto se los menciona con un número para cuidar la confidencialidad. Se utilizaron como herramientas de recolección de información la observación combinada con la entrevista no estructurada (Marradi et al, 2007). Esta tarea se realizó de enero a abril de 2022.

Para la construcción del cuestionario, se definió en principio un diseño de investigación exploratorio, es decir, familiarizarse con el problema de investigación para detectar los aspectos que requieren una focalización, fundamentalmente la actividad que les permite el sustento diario y el tipo de consumo al que se accede, la percepción sobre el impacto de la minería en el ambiente y sobre la posibilidad de realizar otras actividades, los vínculos comunitarios (D'Ancona, 1996). El procesamiento de las entrevistas se realizó en función de lograr resultados cuantitativos y cualitativos (el cuestionario se adjunta en el Anexo).

El artículo se organiza de la siguiente manera, en primer lugar se establecen los parámetros para definir a la economía popular desde la perspectiva de esta investigación y en ese marco se plantean algunas diferencias entre autores que contribuirán al análisis.

Luego se aborda el contexto de Pacurita como corregimiento rural de Quibdó, capital del departamento del Chocó, del pacífico colombiano y entre los más pobres del país, con elevados niveles de violencia. En este punto se aborda la evolución de la minería en la región, su importancia económica, el cambio técnico observado y la intromisión de la violencia y los poderes ilegales en esa actividad con un impacto negativo en los pueblos, especialmente los que habitan a la vera de los ríos como sucede con Pacurita. También se analiza como condicionante, la realidad política del departamento y el municipio.

Posteriormente se exponen los resultados del trabajo de campo en función de los objetivos del artículo. Finalmente se sacan conclusiones.

1. Los parámetros de la economía popular y ciertas controversias

La investigación realizada ha partido del debate entre las teorías del desarrollo y las interpretaciones que consideramos contra hegemónicas en las que conviven autores como Dussel (1998), Hinkelammert (Mora Jiménez y Hinkelammert, 2005), Escobar (2015), Coraggio (2004, 2007, 2013), en las que nos posicionamos. Por falta de espacio sólo se expondrán aquí los elementos esenciales en función de la investigación.

Desde el punto de vista epistemológico estos autores, con diversos planteos, ponen el acento en el reconocimiento mutuo, la experiencia, la propia trayectoria (Medina y Narodowski, 2019). Este será un elemento importante para el abordaje de Pacurita.

En Coraggio (2007) el concepto central es el de la reproducción simple, la que sostiene un nivel de subsistencia pero entendida como calidad de vida biológica y social, culturalmente determinada. Para definir este tipo de procesos, esta reproducción de la vida también se ha llamado buen vivir especialmente en función de la cosmovisión indígena y comunitaria, la producción y el consumo local en base a recursos y saberes locales y el hacer sobre el tener (Unceta, 2014).

Contra la visión instrumental que tienen las teorías del desarrollo de la naturaleza, el buen vivir plantea la complementariedad, la construcción de la armonía (Cruz Rodríguez, 2014). Segales (2017) habla de una soberanía de ser humano y naturaleza, sin relaciones de dominación sino a partir de la complementariedad recíproca. Lo que se acaba de plantear implica una relación muy particular con el ambiente.

De este planteo surge una definición de economía popular y social (EPyS) como la de los sectores populares que, sin patrón, sostienen actividades para garantizar la reproducción de la vida, con grandes problemas de capital y de escala, que difícilmente logren un excedente (Coraggio, 2004; Narodowski y Mutuberria, 2011). También surge otra definición de necesidades según contribuyan o no a la reproducción de la vida (Coraggio, 2013). Mora Jiménez y Hinkelammert (2005) hablan de necesidades entendidas sobre la base del circuito natural de la vida humana, ellos la llaman racionalidad reproductiva.

En relación a la subjetividad, se asume que la producción –como la vida- se organiza en muchos casos mediados por el vínculo familiar o comunitario (Gago, 2018), se supone la presencia de otras formas no mercantiles de intercambios y de distribución del resultados (Collin Harguindeguy, 2015). En Gago (2014) y Gago (2018) la comunidad es asociada a la autogestión y la autonomía, las relaciones no jerárquicas. La ya citada Collin Harguindeguy (2015) habla de arraigo, reciprocidad e interdependencia. Para Segales (2017) se trata de una reciprocidad basada en un “ofrecer-se sin condiciones”, un “dar libre, sin esperar nada a cambio, o sea, es un dar que no calcula”.

Esto no debería hacer pensar que los vínculos son estrictamente locales, Coraggio (2013) asume que la producción es la síntesis de relaciones sociales construidas de un modo multiescalar (micro-socioeconómico, meso-socioeconómico, sistémico). Esto también refiere a la necesidad del apoyo estatal, aunque este tema es controvertido porque dicho apoyo puede atentar contra la autonomía.

En este enfoque se asume que determinados individuos pueden amoldar sus decisiones a otra alternativa que la de la competencia y pueden construir otro tipo de lazos, por ejemplo, comunitarios (Caloca Osorio et al, 2015). En este sentido el enfoque planteado es superador del de la informalidad (Giraldo, 2017), al mismo tiempo supone que los acuerdos pueden ser formales o informales, que la forma cooperativa es una opción pero en muchos casos esta figura funciona de manera muy similar a cualquier empresa del mercado por lo que se aleja de la definición adoptada (Collin Harguindeguy, 2015). Al mismo tiempo esa definición planteada de EPyS no se corresponde con el concepto de economía social y solidaria (ESS) de Colombia: la de los colectivos que se organizan bajo figuras legales como la cooperativa u otras que suponen la no distribución de excedentes. También autores de reconocida trayectoria como Razeto (2021) pone el acento en las formas solidarias, cooperativas y autogestionarias lo que puede dar lugar a sostener versiones de ESS basadas en simples esquemas legales (Dávila et al, 2018; Alzate Cárdenas, 2016). Todas estas definiciones de ESS escapan al enfoque elegido que pone el acento en la alternativa a la competencia y a la generación de otro tipo de lazos, como se desarrolló en los párrafos anteriores.

En función de la investigación, es importante llegado a este punto, preguntarse si no se trata de un modelo ideal, o un proyecto político, en otras palabras, si hay poblaciones que viven naturalmente en función de la lógica expuesta. Para Coraggio (2007) las relaciones existentes en los sectores populares sí la reflejan, según el autor porque ni en las grandes ciudades se llegó a una situación de completa mercantilización. De todos modos planteaba que se requiere de acción política. Para Coraggio (2013) hay que someter los procesos a una crítica ética. Segales (2017) parece asumir la existencia real de este tipo de valores cuando habla del empecinamiento de las familias en la comunidad rural. Pero igualmente para el autor se requiere transitar hacia un nuevo sistema de creencias.

Mora Jiménez y Hinkelammert (2005) parecen esperar que los actores puedan no saber de lo perjudicial del modelo capitalista ya que hay diversos factores que impiden una toma de conciencia sobre la importancia de la libertad. Por eso el sujeto debe asumir la responsabilidad por el bien común, la economía como ciencia debe mutar a una actitud crítica.

En una posición diversa está Unceta (2014) según quien las comunidades en la actualidad no dejan de recibir la influencia de la lógica urbana e incluso de los valores de la globalización, pero no se debe asumir el enfoque con el mismo sentido acrítico que tuvo la teoría del desarrollo y cuestionar esas situaciones. Cruz Rodríguez (2014) coincide cuando dice que no puede haber fórmulas universales, que cada pueblo tiene sus valores en función de su propia historia.

2. Las asimetrías sociales y espaciales de Colombia vistas desde Chocó y Pacurita

2.1. Las asimetrías en Colombia y la pobreza rural

Como en toda América Latina, los problemas estructurales de Colombia se asocian al modelo de desarrollo con énfasis en la apertura y la desregulación de los mercados, a partir de los años 90s con resultados positivos en términos de crecimiento pero no tanto en los indicadores industriales o sociales (Cálix Rodriguez, 2016). La Constitución de 1991 sentó las bases de esas políticas que generaron esos resultados pero al mismo tiempo declaró la nación como multicultural y pluriétnica y dio lugar a la propiedad colectiva. La ley 70 de 1993 logra el reconocimiento de esa propiedad colectiva de las tierras ocupadas en el ámbito rural de la Cuenca del Pacífico y establece un Consejo Comunitario para el manejo de la propiedad. Según Oslender (2010) la Constitución y la ley dan a este grupo mayoritario el lugar de guardianes del ambiente. En paralelo y contradictoriamente, se van modificando las políticas mineras y la normativa en la misma dirección aperturista y favorable a la inversión extranjera (Trujillo Ospina et al, 2018).

Como consecuencia, Colombia ostenta una pobreza monetaria del 39%[2] (Departamento Nacional de Planeación, 2022). Según la fuente el 82% de la población rural es vulnerable y el 82% de los municipios superan el promedio de pobreza multidimensional del país, en 281 de ellos la pobreza más que duplica la media. Fuentes López et al. (2021) muestran que la pobreza es mayor en los departamentos en los que las actividades extractivas son centrales, como Chocó.

Esta situación social se radicaliza en el medio rural. En 2021 la pobreza multidimensional más que triplicaba la urbana; la cobertura de agua potable en el campo alcanzaba el 20% de la cobertura en la ciudad; las viviendas rurales inadecuadas triplican el porcentaje de las ciudades (López Muñoz, 2019; Departamento Nacional de Planeación, 2022; Ramírez y de Aguas, 2022).

Para entender la situación en el campo debe tenerse en cuenta que el proceso de apertura de los 80s y 90s, generó concentración y expulsión de campesinos de su propio ámbito (según López Muñoz, 2019). Luego, la violencia se focalizó en el dominio territorial, incluso en esta opinión, el narcotráfico volvió a consolidar a la gran propiedad, con una nueva ola de desplazamientos del campo a la ciudad (se menciona casi 6 millones de personas). Como contracara, Trujillo Ospina (2022) muestra con datos de 2014 que, de los 2,7 millones de productores del campo, un 63,5% tiene menos de 5 hectáreas, representando el 4,2% del espacio rural, pero produce una parte importante de los alimentos consumidos en las ciudades, con técnicas no menos eficientes.

2.2. Chocó como periferia de la periferia

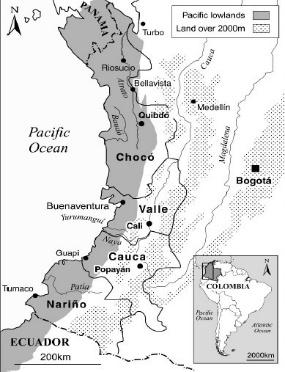

El departamento del Chocó es parte del Pacífico colombiano (Figura N° 1), una región de cerca 10 millones de hectáreas de bosque tropical, con un sistema de ríos que vienen de la cordillera occidental hasta el océano.

Tiene una población de 457.412 habitantes (DANE, 2019), el 55.4% en área rural (Gobernación del Chocó, 2020). En 2019 según la fuente se registraban 224.156 víctimas del desplazamiento forzado.

Su territorio contiene 683 comunidades de la mayoría afro organizada en 64 consejos comunitarios mayores. Hay 64 títulos colectivos de comunidades negras que cubren el 64% del Departamento. Además se verifican 132 resguardos indígenas, fundamentalmente Embera. Estos pueblos representan el 11% de la población (Gobernación del Chocó, 2020).

Desde la colonización fue un enclave minero por eso la presencia de esclavos, luego libertos. La del Chocó fue una de las explotaciones más importantes del continente, fundamentalmente por el oro y luego el platino (Robledo-Caicedo, 2019).

Según este autor, posterior a la independencia, lejos de formar parte del proceso de construcción de la nacionalidad, desde el punto de vista económico y político se periferizó más (Robledo-Caicedo, 2019). La fragmentación y la debilidad del Estado derivó en la falta de control territorial (Agnew y Oslender, 2010). La descentralización de los 90s profundizó esta cuestión, así surge en Chocó una elite con poder propio, alejada de la población, que negocia con el poder central y tiene vínculos con el paramilitarismo y los negocios ilegales, por lo cual es cómplice de los desalojos y desplazamientos (Oslender, 2004; Restrepo, 2016; Correa Escobar, 2019).

A este modelo se le presenta una cierta resistencia civil y de la comunidad afro que no logra trascender políticamente (Oslender, 2010; Basset et al, 2017; Bonet-Morón et al, 2020). Para Sánchez Lopera (2008) esto dio lugar al fin de la confianza en la élite, no como una excepción sino como un movimiento general. Escobar (2015) dice que las comunidades responden resistiendo. Sin embargo, en Pacurita pueden verse las consecuencias de este modelo político centralista y escasamente participativo.

En paralelo a todo lo planteado, se van produciendo cambios en la minería. Según cuenta Mosquera Palacios (2019) la minería tradicional original –mayormente realizada por mujeres- consistía en raspar, llenar la batea lavar y separar. En verano especialmente también se podían sumergir con la batea hasta el fondo y hacer lo mismo. De todos modos, era una actividad muy dura y que exigía un contacto permanente con el agua. El autor menciona una variante que consistía en catear para apartar material y hacer un canal para que el agua corra, luego sumergían el cacho moviendo para que la arena decante, quedando el oro. Otra variante posterior era hacer una toma con dos canales, el agua llevaba el material para realizar la separación.

Siguiendo a Mosquera Palacios (2019), el gran cambio lo generan las retroexcavadoras en los años 80s, traídas primero por inversores de otros Departamentos, pero también por grupos vinculados al conflicto que ven en la minería del oro una fuente de ingresos lucrativa. El autor dice que muchas comunidades negociaron su ingreso pero eso generó divisiones. Además de lo que ocasionan al lecho del río (cambio en el color del agua, la sedimentación, la erosión de laderas), al pasar tumban árboles para hacer el camino.

Además en esta etapa se incorpora el uso del mercurio que apura la separación y contamina el agua.

Otros cambios que se producen son la inestabilidad de las casas y los derrumbes por la inundación, la disminución de la movilidad por el río y una menor pesca. Y surge el miedo a las enfermedades (Palacios Mena, 2019; Bejarano Murillo, 2014; Palomeque Rodríguez y Córdoba Palacios, 2019).

Jiménez-Ortega et al. (2017) dice para Pacurita que luego, los pobladores se quejaron de que los dueños de los equipos no respetaron los acuerdos. Palacios Torres (2019) menciona que algunos Consejos Comunitarios tuvieron una actuación digna los que permitió salvar vidas, pero no todos actuaron de ese modo.

En paralelo, según el mismo autor los lugareños comenzaron a incorporar motobombas, dragas, draguetas, etc que remueven el fondo en grandes cantidades, pero su poder de destrucción es menor (Alcaldía Municipal de Quibdó, 2016). Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico (2017) parece entender el uso de técnicas mineras no autorizadas dado que el esfuerzo que entraña la minería tradicional es muy grande.

Para colmo los esfuerzos por legalizarse en Chocó dieron pocos frutos por las altas exigencias y el escaso apoyo del Estado (Centro de Investigación y Educación Popular/ Programa por la Paz, 2015; Pardo, 2015).

2.3. El Chocó hoy

En el 2018 la actividad más representativa era en Chocó la administración pública; le sigue la agricultura, la ganadería, la actividad forestal y la pesca; luego comercio y servicios no públicos y la minería (Gobernación del Chocó, 2020). La agricultura y la ganadería tienen sus limitaciones por las precipitaciones, la última por el suelo y los pastos; la pesca depende de la contaminación. La actividad forestal está en crisis por la tala indiscriminada (Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico, 2017).

La minería representa algo más del 11% de la economía del Chocó. Hay 165 títulos vigentes pero la Anglo Gold Ashanti 41, alguno de los cuales coinciden con propiedad colectiva (Escobar, 2015). Al mismo tiempo hay gran cantidad de mineros sin permiso. La cantidad de retroexcavadoras cambia según la fuente.

La situación social es preocupante, la informalidad en Quibdó supera en 10 puntos al total nacional (Bonet-Morón et al, 2020). La pobreza monetaria era del 61,1% en 2018, el doble de la de Colombia (Gobernación del Chocó, 2020). Hay graves problemas de infraestructura, vías, y transporte.

En las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 del Departamento Nacional de Planeación (2022) se plantean transformaciones fundamentales en función de mejorar la vida de los sectores populares. En relación a la minería se propone una reforma para la gestión del cierre minero, restauración, etc. Y se tiene como un objetivo la formalización de la pequeña minería según estándares de seguridad y no contaminación adecuados, con apoyo estatal, pero esto hace preocupar a los mismos sectores vulnerables que se quiere ayudar. Para el campo, se propone formalizar la tenencia de la tierra y la gestión del recurso hídrico en pos de la salud y la seguridad alimentaria. Se estimula la participación de las comunidades pero no se dice nada de las dificultades de ellas para afrontar estos procesos, por la falta de alternativas. Naturalmente se propone estimular el turismo.

2.4. La vida en Quibdó y Pacurita

Quibdó fue fundada en el año de 1648 y desde 1828 es capital del departamento (CODECHOCÓ, 2020). Según Alcaldía de Quibdó (2020) tiene una población de 120.000 habitantes, representa el 32% del total del departamento, su gente es mayoritariamente afro. El 32% de los jóvenes llegaron de otros pueblos. Según Alcaldía Municipal de Quibdó (2016) hasta 2015 Quibdó registraba 87.109 víctimas del conflicto armado, 85% son víctimas de desplazamiento forzado. Para Fundación Plan (2017) el número era superior.

La comunidad afrodescendiente está representada en el Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato (Cocomacía) que aglutina 124 consejos comunitarios de siete municipios, en dos Departamentos. La zona 1 del Consejo incluye La Troje, Guadalupe, Pacurita, Boca de Tanando, Tutunendo; en Pacurita se calculan 304 habitantes, organizadas en 73 familias.

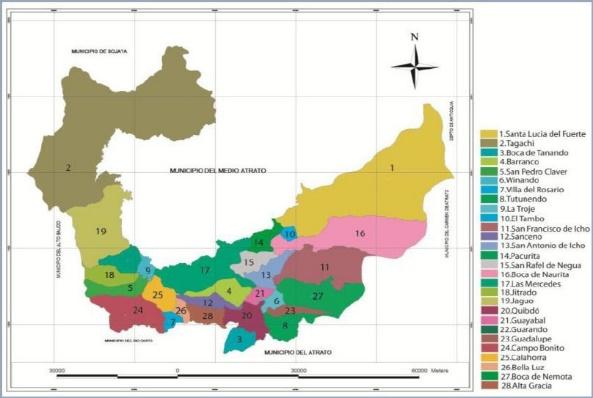

El municipio desde el punto de vista político administrativo (Figura N° 2) tiene además de la cabecera, 27 corregimientos. Pacurita es uno de ellos ubicado en el centro-norte, lindante con el Municipio del Medio Atrato.

La cabecera se presenta frente al río Atrato y las actividades principales son las del terciario de baja complejidad, y el gobierno. Las estadísticas de Chocó se reflejan en su cabecera.

También los corregimientos y sus poblados se organizan a la vera de los cursos fluviales para realizar la explotación minera y la agricultura. El río se usa para transporte con canoas y lanchas con motor aunque la sedimentación y erosión del curso de los mismos atentan contra esto; actualmente el mayor tráfico se realiza por tierra (Municipio de Quibdó, 2004).

Además de la ya mencionada informalidad y pobreza de Chocó, el municipio tenía la tasa más alta de desempleo del país, un 20,6% contra el 11,5% de Colombia. La tasa de las mujeres es muy superior. En 2018 había un gran déficits de acueductos (25,2%) y alcantarillado (solo accede el 17,8%) (DANE, 2019).

El Plan de Desarrollo Local 2020-2023 incluye estas preocupaciones y hay un énfasis en políticas de recuperación de los bosques y descontaminación del río, en línea con lo dicho para el Plan a nivel nacional. No hay en el documento de la Alcaldía una propuesta específica para sus corregimientos.

Y como venimos viendo, Pacurita es uno de los corregimientos del municipio de Quibdó. El pequeño casco está a 8 km de la cabecera municipal. El pueblo y su entorno es recorrido por los ríos Pacurita, Tutunendo, La Troje y Cabí. Éste último es importante porque es la única fuente de agua de Quibdó pero los habitantes de ciertos barrios de esa ciudad lo usan como destino de residuos por lo cual la contaminación es preocupante (Bejarano Murillo, 2014; Restrepo Valencia, 2015). La modificación del lecho es una causa clave de las inundaciones (Fundación Beteguma, 1999)

Las vías de acceso por carretera son limitadas, la que viene de Quibdó requiere finalizarse y mantenimiento. Las vías terciarias no están asfaltadas. Para dar un ejemplo, el Manduco (2021) valoraba la construcción de una placa huella (asfalto simple) entre San Martín de Purré y Pacurita demandada hace años.

En el pueblo, las viviendas se ubican en forma paralela al río, las mismas eran originalmente de madera pero ahora hay una mayoría de cemento, generalmente con techos de chapa, están además la escuela, el puesto de salud, la casa comunal, la iglesia; hay además dos kioskos (Quibdoeducativa, 2023).

Respecto al agua potable, el corregimiento estuvo 5 años sin acceso dado que la toma de la planta estaba cubierta por sedimentos. La obra de mejora se terminó recién en diciembre de 2020. El acueducto se rehabilitó mediante un proyecto de una Fundación internacional (Ferrovial) y la colaboración de la Fundación Pies Descalzos de Chocó. También se hicieron las acometidas domiciliarias y se construyó una planta potabilizadora (SERES, 2023). No hay alcantarillado. La electricidad se logra por el sistema interconectado.

Jiménez-Ortega et al. (2017) plantea que tradicionalmente convivieron la minería artesanal de oro con bateas, almocafres y totumos y la agricultura. La fuente dice que en los 90s entraron las retroexcavadoras y el problema ambiental creció, el Consejo Comunitario Local de Pacurita no ha podido controlar el proceso. De las entrevistas realizadas como se verá luego, la mayor parte de los mineros reconocen hacer minería semi mecanizada. También Quibdoeducativa (2023) sostiene que la actividad principal es la minería artesanal pero que se usan motobombas y dragas. El uso de retroexcavadoras parece menguado.

El turismo se desarrolla a la vera del río Cabí un gran atractivo es El Chorro, una cascada. La actividad crece durante los fines de semana y los puentes aunque la falta de oferta hotelera y gastronómica lo limita, el problema es que muchas veces el visitante encuentra el río marrón y eso lo desalienta.

No hay datos específicos de la situación social. Del trabajo de campo surge que la población trabaja para la subsistencia, pero hay un número importante de jóvenes que terminó el bachillerato y otro no desdeñable que siguió para la universidad. Sin embargo la migración hacia diversas ciudades es un indicador de que la juventud busca otras oportunidades.

3. La comunidad de Pacurita, problemas y contradicciones

En el trabajo de campo se indagó sobre la forma de vida y todo lo atinente a ella, las relaciones de la comunidad y el Estado y la visión de los vecinos de Pacurita sobre su situación y el futuro. En este artículo se describen las respuestas según los objetivos del mismo, fundamentalmente su carácter o no de economía popular, las relaciones comunitarias, el problema de la contaminación y el futuro, según las percepciones. En cuanto a las edades de los miembros que componen las familias entrevistadas 13 de 40 familias (32,5%) constan de más de 6 personas, 19 (47,5%) tienen entre 4 y 6; y 8 (20%) son grupos de tres personas. Las familias suman un total de 221 miembros de los cuales el 7% tiene más de 70 años, el 19% tiene entre 50 y 70; el 30% de los miembros está entre los 35 y los 50 años de edad, el 18% entre 25 y 35; otro 7% son jóvenes de 20 a 25 años, el 4% de 15 a 20 y el 15% de los miembros son niños de hasta 15 años, puede concluirse en que hay una mayoría de adultos.

En primer lugar debe decirse que todas las familias y sus miembros están clasificados como parte del estrato 1 en la definición de SISBEN[3], los más pobres de la escala. Se verifica un nivel de migración alto. Sin embargo, solo se contaron tres (7,5%) familias que viven en viviendas arrendadas, del total de las viviendas, 27 (67,5%) de ellas son de cemento fundamentalmente y 13 (32,5%) de madera, 21 (53,8%) de los entrevistados declaró que la suya era buena y 18 (46,2%) que era regular. El observador puede ver que según definiciones más exigentes podrían definirse todas como regulares o precarias. Solo 10 (25%) personas declararon recibir subsidios, es decir que la ayuda es baja. El 64% indicó que había terminado el bachillerato y 41 personas estaban o habían terminado la universidad, resultado compatible con las estadísticas.

En lo que hace a la forma de subsistencia, 35 de los 40 (87,5%)que respondieron que trabajan fundamentalmente por cuenta propia, en primer lugar en la minería y luego la agricultura. Un total de 29 (72,5%) dijeron haber aprendido el oficio de los ancestros. Vecino 1 dice: “La minería la trabajé cuando era joven, y era la minería tradicional que se alternaba con la siembra agrícola, esas las aprendí de mis ancestros”.

En el trabajo parece sobresalir algún miembro de la familia, pero también que hay colaboración del resto. Los y las ancianas/os van dejando a los y las hijas a cargo y muchos han llamado la atención sobre lo sacrificado de la actividad, especialmente a cierta edad. Como dice Vecino 2: “En la actualidad vivo con mi señora Madre que ya es adulto mayor y está cansada pues toda su vida trabajo la minería ancestral, solo yo trabajo la minería”, Vecina 3 dice “Y no tengo edad para hacer minería, esa labor es dura y desgasta mucho”.

Todos declararon trabajar con herramientas propias logradas con sus ahorros y todos dijeron que las mismas le resultan suficientes. Preguntados acerca de innovaciones realizadas la mayor parte dijo haberlo hecho a partir de las herramientas, mejorando y adaptando las mismas, aunque en general se trata de comprar equipos superiores en rendimiento, para la minería moderna. Respecto a los problemas que enfrentan, sobresale las crecidas de los ríos, el alto costo del transporte y la inseguridad. Vecino 4 agrega “Se enfrenta el problema con las autoridades por la contaminación”.

Consultados sobre consumos, la totalidad de las respuestas se dirigieron a decir que están asegurados los productos básicos. Es interesante ver que 25 personas de las 32 (78,1%) que respondieron que el nivel de consumo alcanzado es mínimo y siete (21,9%) manifestaron que el nivel es algo superior a ese mínimo. Vecina 5 responde “La actividad nos da para comen bien y variado, comemos carne de animales de monte, carne de res o cerdo, pescado, arroz, verduras, plátano etc. Se cubren otros gastos adicionales, pero con mucha dificultad, a veces los ingresos no son suficientes”. Vecina 6 pone el acento en que eso depende de la temporada. Vecina 7 que “hay ocasiones que no hacemos nada de oro y la situación se pone difícil y no alcanza para cubrir la dieta alimentaria” También Vecino 8, 9, 10 y 11 manifiestan no tener grandes pretensiones pero la inestabilidad de la minería los preocupa. Preguntados acerca de qué comprarían con un excedente: 18 personas de 37 (48,6%) eligieron vestimenta, 13 (35,1%) comprarían electrodomésticos, 3 (8,1%) comprarían tecnología y otros 3 (8,1%) respondieron otro. No parece haber un gran consumismo, al menos entre los que quedaron en el pueblo.

Respecto a la técnica utilizada y el daño ambiental, los 31 (100%) que respondieron lo consideran un tema acuciante. Las opiniones recogidas lo demuestran, hay una gran preocupación por el impacto de la minería actual en el río. Vecina 12 realiza una buena síntesis de casi todas las opiniones: “La agricultura no contamina, la minería ancestral tampoco. Hoy en día muchos del pueblo realizan la minería mecanizada, eso si contamina”. Vecina 13 se focaliza en el daño a la salud; Vecino 14, 15, 16 y 5 mencionan la muerte de los peces, las aves embarradas. Vecino 17 manifiesta claramente la preocupación “Créame la minería hoy es una actividad económica no sostenible porque es extractivista.” Vecina 18 dice que no se piensa en el futuro.

Algunos como Vecino 19 no niegan que la minería con bomba contamina, pero resaltan que lo hace en menor proporción que otros equipos. Vecino 20 plantea que al no usar el mercurio y reemplazarlo con un imán, hay menos contaminación.

Estas opiniones mayoritarias coinciden con el relevamiento de campo realizado por Sánchez Mosquera (2017), según éste, en Pacurita la gran mayoría de los habitantes valora la gente, las costumbres, la familia, la paz, la tranquilidad. Como elemento distintivo aparece el río y la naturaleza.

¿Y si se reconoce el problema? ¿Porque siguen? Para Vecino 2 “si nos dieran alternativas, este tipo de minería se dejaría, para colmo cada vez encontramos menos oro.” Vecina 16 –como otros- dice algo similar respecto a la falta de alternativa. Vecino 9 y Vecino 10 coinciden en que nadie la dejará si no tiene otro ingreso. Y además, Vecino 4 denuncia que “El gobierno aprieta pero no da solución”.

Dada la circunstancia se preguntó por qué no se han dedicado a otras actividades, especialmente al turismo regional de fin de semana, la gran mayoría se muestra receptiva, aunque también muestra un gran desconocimiento al respecto y no parecen confiar en la posibilidad de un proyecto seguro que reemplace la fuente actual del sustento. Como causa principal de no buscar alternativas surge el poco apoyo estatal, especialmente de la alcaldía, traducido en falta de vías, infraestructura mínima, ausencia de promoción, de capacitación. Por otro lado está el problema de la incompatibilidad del turismo y la minería mecanizada porque ésta ensucia el río. Vecina 21 recuerda que se intentó el turismo comunitario pero no se resolvió ni la inseguridad ni el color del rio y por eso la gente dejó de venir. En tercer lugar se apunta a la falta de una tradición, Vecino 22 manifiesta que “La agricultura si la hago, porque aprendí de mis padres, al turismo no nos hemos dedicado porque no se nos ha capacitado, no hay conciencia de la importancia y tampoco se ha ofrecido como alternativa para ganarse el sustento”. Vecino 20 en cambio dice “me gusta la minería, incluso aunque contamine”.

Pero también se menciona como causa la falta de unión. Preguntados por la confianza entre vecinos, 25 (64,1) contestaron que ésta era mucha pero 14 (35,9%) dijeron que no tanta, incluso, poco y nada. Solo 16 (43,2%) personas respondieron que la gente se ayuda mucho mientras 21 (56,8%) dijeron que se ayuda menos. Además solo 5 (13,1%) contestaron que la Junta de acción comunal era útil, el resto de la gente fue muy negativa con conceptos como “No tienen Credibilidad”, “hay desconfianza”. Lo mismo se piensa del Consejo comunitario aunque diversas opiniones dijeron que trabajan más que la Acción Comunal. Vecino 23 dice que no se integran con la comunidad e imponen su voluntad. Vecino 14 se defiende porque es miembro del Consejo. Vecino 4 atribuye la falta de apoyo a que hubo Consejos anteriores corruptos. Como instituciones, la mayoría mencionó a los curas, la Secretaria de educación, Salud y Bienestar familiar. Se trató de profundizar sobre momentos de unidad, o proyectos conjuntos, surgen muchos ejemplos pero más de tipo individual o familiar que colectivo.

Conclusiones

En el trabajo surge que ésta es una comunidad rural considerada pobre por los estándares de las estadísticas públicas colombianas, situación común en el Chocó y en la mayor parte de los espacios rurales de Colombia.

La población trabaja mayoritariamente en la minería y alterna con la agricultura, lo hace por cuenta propia en el marco de la economía doméstica, con bajo capital y escaso excedente, por lo cual sus tareas son realizadas claramente para garantizar la supervivencia. Se observa que las familias tienen algún otro ingreso. Son parte de la economía popular, parece responder a ese empecinamiento del que habla Segales (2017) de las familias rurales.

De sus respuestas surge que están satisfechos con sus niveles de vida, desean solo mejorar las condiciones mínimas, de todos modos quienes migraron podrían estar representando la búsqueda de empleo pero también la existencia de otros anhelos.

Las actividades principales son la minería y la agricultura, heredadas de los ancestros pero ambas garantizan menos que antes la sobrevivencia. La primera especialmente se ha mecanizado provocando un impacto ambiental negativo, los vecinos reconocen que contamina pero no tienen otra forma de vida, la agricultura es un más dura y fuertemente condicionada por el clima. Se sienten presionados por el discurso ambientalista defensor del ambiente del actual gobierno pero no encuentran solución. De esta forma, la relación con el medio propio es ambigua, a pesar de que en el enfoque de esta investigación se esperaba que fuesen los defensores del ambiente, no lo son en la práctica; manifiestan preocupación pero no tienen alternativa. El turismo surge como una posibilidad pero ésta no parece propia, hay desconocimiento, se espera que sea el Estado el que la impulse y no ven muy cercana una situación de ese tipo.

Al escenario descripto se suma la baja participación y la pasividad política. El Consejo comunitario es la institución que debería aglutinar a los vecinos en pos de hacerse oír y buscar soluciones, pero está muy cuestionado. Hay voces que se alzan pero no logran esa representación.

Referencias bibliográficas

Agnew, J. y Oslender, U. (2010). Territorialidades superpuestas, soberanía en disputa: lecciones empíricas desde América Latina. Tabula Rasa. (13), pp. 191-213. http://www.scielo.org.co/pdf/tara/n13/n13a08.pdf

Alcaldía Municipal de Quibdó. (2016). Plan de desarrollo del Municipio de Quibdó 2016-2019. Ruta Q.... seguimos avanzando hacia la paz. Alcaldía Municipal de Quibdó. https://colectivoarquitectoslocales.files.wordpress.com/2016/05/pd-version-final.pdf

Alcaldía de Quibdó. (31 de mayo 2020). Plan de Desarrollo 2020-2023. Lo estamos haciendo posible, Quibdó ciudad sostenible. https://www.asocapitales.co/nueva/wp-content/uploads/2020/11/Quibdo_Plan-de-Desarrollo-Municipal_2020-2023.pdf

Alzate Cárdenas M. (2016). Retos de la Alcaldía de Medellín para la aplicación de la política pública de economía social y solidaria. Revista Finanzas y Política Económica, . (2). https://www.redalyc.org/journal/3235/323547319008/html/

Bejarano Murillo, A. (2014). Gobernanza del agua: el caso del Río Cabí 2002 – 2013. Universidad EAFIT. https://repository.eafit.edu.co/bitstream/handle/10784/12366/Arneth_BejaranoMurillo_2014.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Cálix Rodríguez, J. (febrero de 2016). Los Enfoques de Desarrollo en América Latina – hacia una Transformación Social-Ecológica. Fes Transformación, análisis. (1). https://library.fes.de/pdf-files/bueros/mexiko/12549.pdf

Basset, Y., Guerrero Bernal, J. C., Cerón Steevens, K. N. y Pérez Carvajal, A. M. (2017). La política local en Riosucio (Chocó): ¿Un caso de autoritarismo subnacional?. Colombia Internacional, (91), pp. 45-83. https://dx.doi.org/10.7440/colombiaint91.2017.02

Bonet-Morón, J., Reina-Aranza, Y. y Ricciulli-Marin, D. (2020). Movimientos sociales y desarrollo económico en Chocó, Colombia. Estudios Gerenciales, 36 (155), pp. 127-140. https://doi.org/10.18046/j.estger.2020.155.3338

Caloca Osorio, O., Leriche Guzmán, C. y Sosa Godínez, V. (2015), Critica de la economía ortodoxa desde una visión culturalista, la economía solidaria. En Reyes Godínez, M., Linares Ortiz, J., Ferruzca Navarro, M. Economía y Cultura, 2, pp. 247-259. https://www.academia.edu/37723198/Libro_Economi_a_y_Cultura_II_pdf

Centro de Investigación y Educación Popular/ Programa por la Paz. (2015). Alimentando el conflicto en Colombia: el impacto de la minería de oro en Chocó. Tierra digna. http://biblioteca.clacso.edu.ar/Colombia/cinep/20161025113310/20151004.alimentando_conflicto.pdf

CODECHOCÓ. (2020). Plan de Acción Institucional. Oportunidad y Desarrollo Sostenile para las Subregiones 2020-2023. CODECHOCÓ. https://codechoco.gov.co/loader.php?lServicio=Tools2&lTipo=viewpdf&id=368

Collin Harguindeguy, L. (2015). Cuestión de lógica, distinciones entre la economía popular, social y solidaria. En Reyes Godínez, M., Linares Ortiz, J., Ferruzca Navarro, M. Economía y Cultura, 2.https://www.academia.edu/37723198/Libro_Economi_a_y_Cultura_II_pdf

Correa Escobar, M. V. (2019). Prácticas autoritarias subnacionales en Chocó. Universidad EAFIT. https://repository.eafit.edu.co/bitstream/handle/10784/16139/MariaVictoria_CorreaEscobar_2019.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Cruz Rodríguez, E. (2014). Hacia una ética del vivir bien-buen vivir. Producción + Limpia, 9, (2). https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5001931

Coraggio, J.L. (2004). Introducción en Coraggio, J.L. De la emergencia a la estrategia. Más allá del alivio de la pobreza. Buenos Aires. Espacio Editorial.

Coraggio, J. L. (2007). Economía Social, Acción Pública y Política. Hay vida después del neoliberalismo. Editorial CICCUS, Buenos Aires.

Coraggio, J. L. (25 de marzo de 2013). La economía social y solidaria ante la pobreza. Voces en el Fenix. https://www.economiasolidaria.org/recursos/biblioteca-la-economia-social-y-solidaria-ante-la-pobreza-jose-luis-coraggio/

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). (6 de agosto de 2019). Resultados Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 Riosucio, Quibdó, Chocó. https://www.dane.gov.co/files/censo2018/informacion-tecnica/presentaciones-territorio/190806-CNPV-presentacion-Choco.pdf

Dávila, R., Vargas, A., Blanco, L., Roa, E., Cáceres, L. y Vargas L. (2018). Características de la economía solidaria colombiana. Aproximaciones a las corrientes influyentes en Colombia. CIRIEC-España. Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa. (93). DOI: 10.7203/CIRIEC-E.93.10327

Departamento Nacional de Planeación. (2022). Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. Colombia, potencial mundial de la vida. DNP.

D'Ancona, M. C. (1996). Metodología Cuantitativa: Estrategias y técnicas de investigación social. Madrid: Síntesis Edit.

Dussel, E. (1998). Etica de la Liberacion en la Edad de la Globalización y de la Exclusión. Editorial Trotta. https://enriquedussel.com/txt/Textos_Libros/50.Etica_de_la_liberacion.pdf

El Manduco. (2021). A San Martín de Purré Astrid le hizo el milagro y tendrán su vía… El Manduco. https://elmanduco.com.co/2021/06/08/a-san-martin-de-purre-se-le-hizo-el-milagro-tendran-su-via/

Escobar, A. (2015). Territorios de diferencia: la ontología política de los derechos al territorio. Cuadernos de Antropología Social, 41. http://www.scielo.org.ar/pdf/cas/n41/n41a02.pdf

Fuentes López, H. J., Ferrucho Parra, C. C. y Martínez González, W. A. (30 de octubre de 2021). La minería y su impacto en el desarrollo económico en Colombia. Apuntes del Cenes, 40, 71. www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-30532021000100189

Fundación Beteguma. (30 de noviembre de 1999). La cuenca del Cabí, madre de aguas. BiodiversidadLA. https://www.biodiversidadla.org/Documentos/La-cuenca-del-Cabi-madre-de-aguas

Fundación Plan. (2017). Análisis de contexto, Quibdó, Chocó. Bogotá- Colombia. Fundación Plan. https://www.wikifplan.org/WIKIPLAN/2%201%209%20-%20AN%C3%81LISIS%20SITUACION%20CONTEXTO%20QUIBD%C3%93-CHOC%C3%93.pdf

Fundación sociedad y empresa responsable (SERES). (2023) El caso de Pacurita, Colombia. Fundación seres. https://www.fundacionseres.org/Paginas/Campus/BuenasPracticas.aspx?IDe=118

Gago, V. (2014). La razón neoliberal: Economías barrocas y pragmática popular. Tinta Limón.https://www.researchgate.net/publication/338566787_Gago_Veronica_La_razon_neoliberal_Economias_barrocas_y_pragmatica_popular_Buenos_Aires_Tinta_Limon_2014_320pp

Gago, V. (2018). Rutas de la reproducción y el cuidado por América Latina. Apropiación, valorización colectiva y política. En Gutiérrez Aguilar (2018). Comunalidad, tramas comunitarias y producción de lo común. Debates contemporáneos desde América Latina. Oaxaca: Colectivo Editorial Pez en el Arbol.

Giraldo, C. (2017). La economía popular carece de derechos sociales. Giraldo (Coord). Economía popular desde abajo. Ediciones Desde abajo. https://es.scribd.com/document/431389088/Economia-popular-desde-abajo

Gobernación del Chocó. (2020). Plan departamental de desarrollo generando confianza 2020-2023- Gobernación del Chocó. https://repository.agrosavia.co/handle/20.500.12324/37191

Harguindeguy, L. C. (2015). Cuestión de lógica, distinciones entre la economía popular, social y solidaria. En Godínez, M. R., Ortiz, J. L., Navarro, M. F. Economía y Cultura. 2.

Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico. (2017). Plan integral para el desarrollo territorial y ambiental de la Región del Atrato: Agua, Ecosistema, Productividad Cultura y Educación. http://siatpc.co/wp-content/uploads/plan_integral_desarrollo_territorial_y_ambiental_region_media_del_atrato.pdf

Jiménez-Ortega, A. M., Renjifo, J. T., Cossio García, F. y Mantilla, H. (2017). Plan Estratégico de Gestión del Bienestar Social y Ambiental. Corregimiento de Pacurita, municipio de Quibdó, departamento del Chocó. (PEB PACURITA). Editorial Universidad Tecnológica del Chocó. https://www.researchgate.net/publication/351654552_Plan_estrategico_de_gestion_del_bienestar_en_Pacurita_-_Quibdo

López Muñoz, L. V. (2019). Pobreza y subdesarrollo rural en Colombia. Análisis desde la Teoría del Sesgo Urbano. Estudios Políticos, (54). Universidad de Antioquia. https://www.redalyc.org/journal/164/16459057004/html/

Marradi, A., Archenti, N. y Piovani, J. I. (2007). Metodología de las Ciencias Sociales.Buenos Aires. Emecé.

Medina, A. y Narodowski, P. (julio de 2019). Escalas, territorio y contrucciones relacionales, implícitas en los debates y el diseño efectivo de las políticas públicas de la posguerra y actuales, en el centro y en la periferia: el caso de las políticas de salud. Ciência & Trópico. (43). https://www.researchgate.net/publication/336026664_Escalas_territorio_y_contrucciones_relacionales_implicitas_en_los_debates_y_el_diseno_efectivo_de_las_politicas_publicas_de_la_posguerra_y_actuales_en_el_centro_y_en_la_periferia_el_caso_de_las_politi

Mora Jiménez, H. M. y Hinkelammert, F. J. (2005). Hacia una economía para la vida. Editorial Departamento Ecuménico de Investigaciones (DEI).

Mosquera Palacios, B. (2019). Inventario de técnicas de minería de oro en el departamento del Chocó. En: Centro de Estudios para la Justicia Social Tierra Digna. Risas, sueños y lamentos del Río. Vivencias de los ríos Atrato y Baudó desde la mirada de sus guardianas. Centro de Estudios para la Justicia Social Tierra Digna. https://uploads-ssl.webflow.com/5f620bf140e177a24773cf0a/621fa4fcc7a13f27fc73295f_web2019%20libro%20risa%20y%20suen%CC%83os_2(1).pdf

Municipio de Quibdó. (2004). Plan de ordenamiento territorial. Diagnostico rural subcuenca del Rio Cabi. Municipio de Quibdó. https://repositoriocdim.esap.edu.co/bitstream/handle/123456789/10969/5902-2.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Narodowski, P. y Mutuberria, V. L. (2011). La economía social cercada: el caso de la Cooperativa de Consumo y Vivienda Quilmes LTDA. Otra Economía, 2 (2), 136-153.

Narodowski, P. y Zugbi, L (2020). La caída del salario en dólares puesta en contexto. Grupo Geopolítica y Economía desde el Sur Global. Nota en El País Digital. https://www.elpaisdigital.com.ar/contenido/la-cada-del-salario-en-dlares-puesta-en-contexto/29058

Oslender, U. (2004). Geografías de terror y desplazamiento forzado en el Pacífico colombiano: conceptualizando el problema y buscando respuestas. En: Restrepo, E. y Rojas, A. (editores). Conflicto e (in)visibilidad. Retos en los estudios de la gente negra en Colombia. Editorial Universidad del Cauca, Colección Políticas de la alteridad. https://publications.iom.int/system/files/pdf/conflicto_e_invisibilidad.pdf

Oslender, U. (2010). La búsqueda de un contra-espacio: ¿hacia territorialidades alternativas o cooptación por el poder dominante?. Geopolítica(s), 1 (1), 95-114. https://core.ac.uk/download/pdf/38816017.pdf

Palacios Mena, Y. (2019). Recuperación del Río: un ejercicio de reconstrucción de nuestra memoria e identidad. En: Centro de Estudios para la Justicia Social Tierra Digna. Risas, sueños y lamentos del Río. Vivencias de los ríos Atrato y Baudó desde la mirada de sus guardianas. Centro de Estudios para la Justicia Social Tierra Digna. https://uploads-ssl.webflow.com/5f620bf140e177a24773cf0a/621fa4fcc7a13f27fc73295f_web2019%20libro%20risa%20y%20suen%CC%83os_2(1).pdf

Palacios Torres, O. A. (2019). Procesos de organización colectiva y conflictos socio-ambientales en la comunidad de Tanguí. En: Centro de Estudios para la Justicia Social Tierra Digna. Risas, sueños y lamentos del Río. Vivencias de los ríos Atrato y Baudó desde la mirada de sus guardianas. Centro de Estudios para la Justicia Social Tierra Digna. https://uploads-ssl.webflow.com/5f620bf140e177a24773cf0a/621fa4fcc7a13f27fc73295f_web2019%20libro%20risa%20y%20suen%CC%83os_2(1).pdf

Palomeque Rodríguez, A. S. y Córdoba Palacios, S. (2019). Afectaciones en la comunidad de la soledad a causa de la minería ilegal. En: Centro de Estudios para la Justicia Social Tierra Digna. Risas, sueños y lamentos del Río. Vivencias de los ríos Atrato y Baudó desde la mirada de sus guardianas. Centro de Estudios para la Justicia Social Tierra Digna. https://uploads-ssl.webflow.com/5f620bf140e177a24773cf0a/621fa4fcc7a13f27fc73295f_web2019%20libro%20risa%20y%20suen%CC%83os_2(1).pdf

Pardo, A (noviembre de 2015) Formalización de la minería a pequeña escala desde una perspectiva integral y sostenible. Academia. https://www.academia.edu/22987305/FORMALIZACIÓN_DE_LA_MINERÍA_A_PEQUEÑA_ESCALA_DESDE_UNA_PERSPECTIVA_INTEGRAL_Y_SOSTENIBLE

Quibdoeducativa. (2023). PACURITA. Quibdoeducativa. https://quibdoeducativa.wordpress.com/pacurita/

Ramírez, J. C. y de Aguas, J. M. (2022). Configuración territorial de las provincias en Colombia: ruralidad y redes. Serie Estudios y Perspectivas-Oficina de la CEPAL en Bogotá, (46). https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/48021/1/S2200039_es.pdf

Razeto, L. (2021). ¿Qué es la economía solidaria?. Economía solidaria. https://www.economiasolidaria.org/recursos/reas-red-de-redes-de-economia-alternativa-y-solidaria-biblioteca-que-es-la-economia-solidaria-por/

Restrepo Valencia, I. R. (2015). Evaluación de la calidad del recurso hídrico del Río Cabí a través de la formulación de un índice de contaminación asociado a la actividad minera aurífera. Universidad de Manizales. https://ridum.umanizales.edu.co/xmlui/bitstream/handle/20.500.12746/2438/Restrepo_Ivan_Rodrigo_2015.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Restrepo, E. (2016). Estudios afrocolombianos en la antropología: tres décadas después. En: Tocancipá, J. Antropologías en Colombia: tendencias y debates. Editorial Universidad del Cauca. https://www.aacademica.org/eduardo.restrepo/33

Robledo-Caicedo, J. (octubre de 2019). ¿A dónde se fue la fortuna? Historia económica y social del Chocó, Colombia. Cuadernos de historia económica del Banco de la República – Sucursal Cartagena, (53). https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/9753

Sánchez Lopera, A. (2008). Camilo Torres Restrepo: la posibilidad de una moral insurgente. En: Castro-Gómez, S. y Restrepo, E. (editores). Genealogías de la colombianidad. Formaciones discursivas y tecnologías de gobierno en los siglos XIX y XX. Editorial Pontificia Universidad Javeriana. https://www.ram-wan.net/restrepo/documentos/Genealogias%20de%20la%20colombianidad.pdf

Sánchez Mosquera, C. C. (2017). Atractivo del corregimiento de Pacurita en Quibdó para el desarrollo turístico en el marco del marketing de ciudad. [Tesis de maestría, Universidad Nacional de Colombia]. https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/63929/35893594.2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Segales, R. B. (2017). Del mito del desarrollo al horizonte del vivir bien. ¿Por qué fracasa el socialismo en el largo siglo XX?. Yo soy si Tú eres ediciones. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwio3e3g17_9AhVVlZUCHdPKBlgQFnoECAgQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.pensamientocritico.info%2Flibros%2Flibros-de-otros-autores.html%3Fdownload%3D65%3Arafael-bautista&usg=AOvVaw0HFofdwDoe-GhfOMHfHWjp

Trujillo Ospina, D., Rojas-Lozano, D. y López Cerquera, N. (2018). Desbordamiento del extractivismo minero en Colombia: el caso de Suárez, Cauca. Revista CS, (26), pp. 171-201. http://www.scielo.org.co/pdf/recs/n26/2011-0324-recs-26-00171.pdf

Trujillo Ospina, D. (marzo de 2022). Las economías campesinas en Colombia. Tensiones y desafíos. Algarrobo-MEL, 10. https://revistas.uncu.edu.ar/ojs3/index.php/mel/article/view/5312

Unceta, K. (2014). Desarrollo, postcrecimiento y Buen Vivir: Debates e interrogantes. Ediciones Abya-Yala. https://filosofiadelbuenvivir.com/wp-content/uploads/2015/02/Desarrollo-postcrecimiento-y-Buen-Vivir-2014.pdf

Notas