Artículos

La ropa tendida al sol: velos y revelaciones

Clothes hanging in the sun: veils and revelations

La ropa tendida al sol: velos y revelaciones

Revista La Tadeo DeArte, vol. 4, núm. 4, 2018

Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano

Recepción: 15 Junio 2018

Aprobación: 12 Septiembre 2018

Resumen: Este artículo inicia a partir del análisis de una imagen de la cultura visual contemporánea masiva – que promociona una famosa marca de café–, con el propósito de sugerir que la “semiótica del velo” debe desarrollarse a manera de “semiótica de un velo”. Comprender el significado de este dispositivo cultural multifacético requiere concebirlo no solo como un dispositivo general, sino también como un objeto singular. La semiótica, ciencia de los sistemas y las generalizaciones, debe, por lo tanto, potenciar su microanálisis con respecto al de otros tipos de herramientas. El artículo sostiene que la semiología del velo de Gaëtan Gatian de Clérambault ofrece una gran cantidad de ideas sobre los microsignificados que posee este elemento. Dicha afirmación es aplicada a un estudio de caso: el microanálisis, a la manière de Clérambault, del “sistema del velo” en la película Una giornata particolare [Una jornada particular] (1977) del director Ettore Scola.

Palabras clave: cultura visual contemporánea, Gaëtan Gatian de Clérambault, gestalt, semiología, semiótica, velo.

Abstract: The article starts from the analysis of an image in contemporary mass visual culture — advertising a famous coffee brand — so as to suggest that the semiotics of the veil must develop as the semiotics of a veil. Understanding the meaning of this multifaceted cultural element requires grasping it not only as general device, but also as singular object. Semiotics, which is a science of systems and generalizations, must therefore empower its microanalysis with reference to other toolboxes. The article claims that Gaëtan Gatian de Clérambault’s semiology of the veil offers a wealth of insights about the micro–significations of the veil. Such claim is applied to a case study: the micro–analysis, à la manière de Clérambault, of the “system of the veil” in Ettore Scola’s movie Una giornata particolare [A Special Day] (1977).

Keywords: contemporary visual culture, Gaëtan Gatian De Clérambault, gestalt, semiology, semiotics, veil.

Al igual que otras marcas de renombre internacional, Lavazza ha confiado a fotógrafos de prestigio adscritos a agencias publicitarias de igual renombre la tarea de componer el calendario fotográfico del año. En 2011, el fotógrafo estadounidense Marck Seliger creó, a partir del proyecto del publicista italiano Armando Testa, el calendario Falling in Love, una serie de seis fotografías que publicitan la marca Lavazza a través de elaboradas escenas de amor, cada una ambientada en un paisaje diferente, ya sea histórico-geográfico o mítico, del imaginario italiano.

La segunda fotografía de la serie, titulada Washing line, que luego fue reproducida en ampliaciones fotográficas distribuidas internacionalmente, muestra a una pareja de amantes sobre el fondo de un cielo azul intenso (Fig. 1). Los modelos, los venezolanos Mónica Castillo y Enrique Palacios, ofrecen a la escena cuerpos que, por un lado, rememoran la fisionomía de la Italia mediterránea y, por el otro, conjugan los rasgos con un clasicismo pulido pero a la vez escultural. La conjunción entre la camisilla del hombre y el peplo (túnica) de la mujer, que comparten el mismo candor, encarna también este encuentro entre sensualidad popular e idealización clásica. También es agradable la figura del abrazo entre los dos, la infaltable taza marcada con la palabra Lavazza, cuya redondez se idealiza en otra evocación clásica: el extraño capitel que toma su forma en la esquina superior derecha de la fotografía.

Desde el rico imaginario que rodea el espíritu italiano, especialmente en su interpretación estadounidense, la fotografía captura una figura estereotipada, una enésima referencia al brillo popular: la ropa tendida en la terraza, largos hilos blancos que corren a través de toda la imagen. Pero en una mirada más profunda, también se halla un motivo de una sensual popularidad pero idealizada: las sencillas pinzas de madera, de hecho, no aseguran prendas de vestir a los hilos y mucho menos ropa interior. Sujetan telas, en el sentido figurativo del término, cuadrados blancos de algodón que un viento caprichoso distorsiona en una Gestalt compuesta y variada de pliegues, sobras y luces, en una configuración cuya espontaneidad parece casi asumir la naturaleza de las nubes.

Estas telas comparten consistencia material y brillo con la camisilla del hombre: ambos de algodón y ambos opacos, forman un quiasma visual con otra rima plástica, aquella que se delinea, transversalmente, entre el peplo de la mujer y un retazo de tejido que, tendido al sol como las otras telas, se distancia en varios rasgos: etéreo y transparente como la túnica, no cuelga de un gancho atado a un hilo, sino del elemento arquitectónico que retoma e idealiza la taza, es decir, el capitel en lo alto del marco. Movido por el viento en la misma dirección de las telas, este retazo se agita sinuosamente en torno al cráneo del hombre, velándolo y marcando una posterior oposición entre la cabeza de la mujer, visiblemente adornada con un peinado de los años 1960, y la del hombre, en el que se entrevé el perfil romano por excelencia.

El intento sinestésico de la fotografía es evidente, casi banal, sugerido por el eco visual implícito entre el velo y el vapor: el sabor del café Lavazza está destinado a envolver a quien lo bebe en un vórtice casi hipnótico, que hace referencia además a una representación perpendicular de una taza en el borde de la imagen. Menos evidente, en cambio, es la calificación estética de ese remolino: ¿cuál es la nota semántica de la disposición de esos tejidos en la puesta en escena, en la cual el blanco opaco del algodón, ese de la camisilla masculina y de las telas mismas que se secan al sol, contrastan con el resplandor diáfano de la seda presente en el peplo femenino y en la capa/vapor que envuelve la cabeza del hombre? Si se quisiera resumir en una sola frase la sugerencia de esta representación, por sí misma una figura retórica del abrazo entre diferentes, se podría decir que, en la experiencia estética propiciada por el café Lavazza, el sabor y el aroma de la bebida transportan al consumidor en un imaginario complejo, casi oximorónico, en el cual el espíritu italiano se expresa en el contraste y en la conjunción entre una sensualidad popular y una elegancia clásica y refinada, un abrazo entre opuestos que la fotografía parece ambientar en la línea histórica de la Italia de los años 1950 o 1960, pero también en la estereotípica subdivisión de género entre la elegancia femenina y la fuerza masculina, la primera destinada a envolver a la segunda, como Venus a Marte, en el primer sorbo de café.

Esta estrategia de presentación de valores y estética de la marca tiene, sin duda, más sentido en el contexto internacional, donde Lavazza se presenta como emblema de savoir vivre a la italiana, que en el ámbito nacional. Pero aquí no se trata de una estrategia comercial, sino de aquella semiótica. Esta foto, tomada de la cultura visual y popular de la Italia contemporánea, es un ejemplo evidente de cómo el velo no es simplemente una prenda de vestir, sino un dispositivo visual cuyo funcionamiento retórico sería muy reductivo confinar a la dicotomía visibilidad/ invisibilidad, a la pragmática ostentación/ocultamiento o incluso a la figurativa velar/desvelar. El sentido del velo como una Gestalt visual nace, en tanto, de una compleja coaparición de elementos en la que no importan solo los objetos velados o desvelados o el sujeto que vela o desvela, sino la materialidad y la plasticidad del dispositivo, características a menudo pasadas por alto por quien lo identifica como una simple prenda de vestir. El velo, de hecho, es más que nada una materialidad textil que induce, incluso antes de solidificarse en «regímenes escópicos» u ópticas pragmáticas, a una matriz particular de movimiento y a una potencialidad complementaria de la luz. Comprender lo que el velo significa, por lo tanto, requiere analizar cómo su materialidad textil se convierte en un discurso de movimiento y de luz en un contexto visual, y en modo particular, en la dialéctica entre una subjetividad y una objetividad, en la que una entidad usa esa materialidad, esa luz y ese movimiento para diseñar alrededor de un objeto una orografía elaboradísima de invitaciones y prohibiciones, de legitimidades e interdicciones de la mirada.

Elaborar una semiótica del velo requiere, entonces, el desarrollo de la semiótica de un velo, en la que se tengan en cuenta los rasgos más idiosincrásicos de su disposición visual. Desde este punto de vista, quizás el velo es solo un ejemplo más llamativo de cómo la semiótica debe desarrollarse y enriquecerse sin abandonar una heurística de las estructuras, incluso sin trivializarla en esquematismos, sino prestando una atención casi maníaca a los detalles y a las peculiaridades con las que su sentido se manifiesta. A la frase «¿qué significa el velo?», se debe responder, entonces, con la misma estrategia de quien sabe hacer compras en las tiendas de ropa: mirar la etiqueta, por así decirlo, para identificar de qué velo se trata, de qué tejido, de qué configuración particular de materiales, textura y, de esta manera, cuál es su movimiento y luminosidad.

Privilegiar una semiótica no superficial pero de la superficie, que preste atención al sentido del detalle y al detalle del sentido, se ha convertido en cierta medida y en el curso de los años, en la marca de fábrica de la escuela de Turín, pero es necesario admitir que la semiótica no está muy equipada para asumir este tipo de mirada. Mientras la historia del arte ha aclarado durante mucho tiempo la meticulosidad visual del connoisseurship, transformándolo en un instrumento de observación y estudio, la semiótica aún tiene que constituir su gama de cinceles morellianos. Para este propósito, las obras de Gaëtan Gatian de Clérambault1 (en adelante, Clérambault) son extremadamente relevantes. En las tomas fotográficas y en los escritos del psiquiatra francés, que vivió entre 1870 y 1934, se intuye de hecho la posibilidad de desarrollar una semiología de las singularidades, o por lo menos una semiología de grano fino, un retorno a una verdadera sensibilidad barthesiana si se quiere, pero siempre enriquecida por la semiótica generativa.

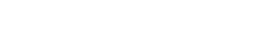

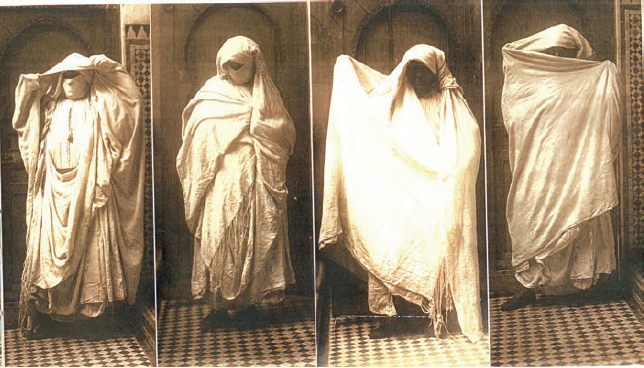

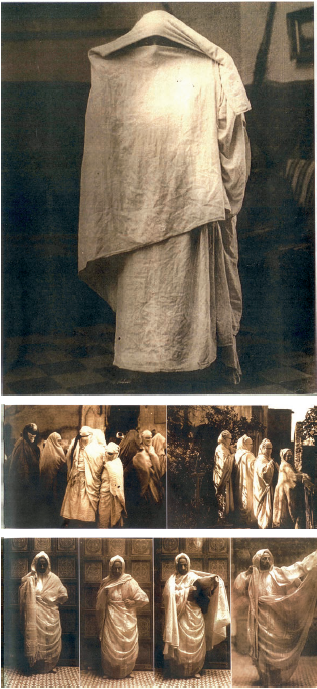

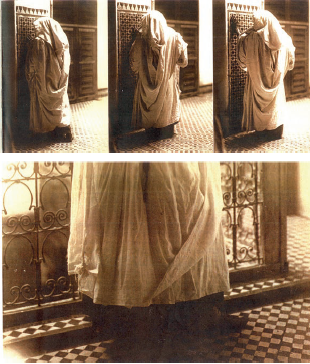

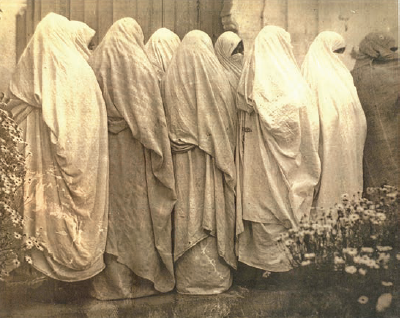

El corpus fundamental para el desarrollo de esta minuciosa semiótica de los velos está conformado, en particular, por los centenares de fotografías que Clérambault tomó en Marruecos, durante dos estadías por convalecencia: la primera en 1915, después de una primera herida de guerra, y la segunda, entre 1917 y 1920, tras una segunda herida (Gatian de Clérambault 1990) (Figs. 2-9). Realizadas con la técnica de la placa de vidrio e impresas sobre hojas de cartón, las fotografías fueron conservadas en una caja sin marcar en los archivos del Musée de l’Homme hasta 1981, cuando fueron «descubiertas» y atribuidas al gran psiquiatra. Después de una operación urgente de restauración, unas sesenta de estas fotografías fueron luego exhibidas en una exposición especial en el Beaubourg durante la primavera de 1990, con el título «Gaëtan Gatian de Clérambault, psychiatre et photographe» (Gatian de Clérambault 1990).

Se trata fundamentalmente de fotografías de velos. Y, sin embargo, como se tratará de demostrar, el intento de Clérambault es deconstruir el estereotipo del velo para restituir sus singularidades, elaborar por medio de la fotografía una semiología del velo que haga justicia a la enorme variedad y complejidad de las representaciones visuales de esas telas, de la cortina, del pliegue. Clérambault, de hecho, intuye y sugiere al semiólogo contemporáneo que un pliegue no es nunca un concepto, como lo haría Deleuze, sino una singularidad, y que, en consecuencia, cada velo debe incluirse en la individualidad de su conformación. De esta manera, la semiología del velo en Clérambault se convierte en ejemplo de una actitud antropológica más general, aquella que busca descifrar al hombre, y su sentido, no en la generalización sino en la atención al detalle.

Para comprender completamente la relevancia de estas fotografías para los propósitos de una semiótica del velo, es oportuno abarcar una compleja serie textual que gira en torno a la figura de Clérambault. Uno de los principales exponentes de la psiquiatría clínica francesa (Gatian de Clérambault 1987; Renard 1992; Moron et al. 1993), de 1905 a 1934 Clérambault fue el jefe de la llamada «Enfermería Especial de los Alienados» (Infirmerie Spéciale des Aliénés), situada en el subsuelo del Palacio de Justicia en París. Durante casi treinta años, su tarea fue revisar a los cientos de «sospechosos de alienación» que la policía parisina llevaba cada noche a su clínica y hacer rápidamente un diagnóstico.

Aquí está el primer elemento de la serie textual: las miles de tarjetas diagnósticas que Clérambault redactó durante casi tres décadas de actividad (Gatian de Clérambault 1987). Ellas describen lo que en la época se definía como «el método semiológico en psiquiatría», del cual Clérambault es considerado uno de los máximos exponentes.2 Un poco a la manera de Sherlock Holmes, se trataba de observar atentamente al paciente, sobre todo en los detalles más pequeños y aparentemente insignificantes para obtener una «captura diagnóstica», una instantánea psiquiátrica. Lo que interesa aquí no es la validez clínica de este método, sino su estrecha relación con el nacimiento y el desarrollo de la fotografía. Los registros clínicos que Clérambault produjo con este método son a menudo definidos «fotografismos»(Edel 2002a, 121). Aquí hay un ejemplo:

Por otra parte, la negligencia excesiva de su conjunto alertó y generó desconfianza. Estaban vestidas con ropa sórdida, alguna vez negra, pero donde las zonas limpias ahora parecían manchas, las costuras estaban abiertas, a veces desgarradas, remendadas con alfileres y cerradas con ganchos de seguridad que reemplazaban los botones. Una llevaba un sombrero de fieltro gris, de forma muy simple, pero de diámetro excesivo. Las otras dos, pequeños sombreros rizados, deformados, aplanados, llenos de polvo y además puestos sobre cabellos desordenados. Sus figuras tenían una expresión cansada e inquieta como si hubiesen recorrido kilómetros para escapar de un peligro. Metidas una al lado de la otra, formaban un extraño trío (Gatian de Clérambault 1987, 8). 3

El valor literario de las écfrasis de Clérambault ya se ha puesto en evidencia.4 Lo que se necesita resaltar, posteriormente, es que su semiótica psiquiátrica se basa en una nueva disciplina de la observación, que está estrechamente ligada a la difusión de la técnica fotográfica y de sus revelaciones sobre el sentido: el psiquiatra fija en la memoria visual un instante de la compleja Gestalt de signos con los que el paciente aparece, y a partir de esta obtiene una serie de indicios para el diagnóstico. Con una metáfora, se podría decir que el diseño es a la fisionomía de Lombroso como la fotografía es a la clínica semiológica de Clérambault. Al psiquiatra francés, de hecho, no le interesa la antropometría general del paciente, sino la configuración plástica compleja de su aspecto contingente, que se le revela justamente a través del congelamiento del cuerpo en movimiento producto de la mirada fotográfica.

La fotografía diagnóstica no se aplica a la vestimenta del paciente, sino a sus sensaciones, que Clérambault captura con una atención maníaca por el detalle plástico. Aquí está, por ejemplo, su caballo de batalla, la descripción de los síntomas de los llamados «delirios tóxicos»:5

El verde y el rojo son señalados como los colores predominantes del cocainismo, más allá que el negro brillante (sobre todo punteado o en cristales negros). En el rostro del paciente encontramos el negro brillante, pero sobretodo el negro opaco; el color dorado se encuentra abundantemente (rejillas doradas, bordados dorados, vulvas doradas, etc.). A pesar del oro, las imágenes son a menudo, en su conjunto, más bien pálidas (la cocaína parece producir coloraciones más vivas, más espesas y quizás también con más relieve. Generalmente, las imágenes cocaínicas superan los muros o los suprimen, como las imágenes alcohólicas. Al contrario, las alucinaciones por cloro (al menos las más numerosas y las más notables) son planas; se adhieren así precisamente a la pared, que uno de nuestros pacientes cloromaníacos las ha definido «hechas por pintores que siempre desaparecen», y se podría diseñarlas con el nombre de imágenes decorativas. Sus formas son objeto de hallazgos continuos, nunca se suceden por series homogéneas; no tienen ni la exuberancia ni los saltos ni la forma de enjambre infinitésimo de las alucinaciones cocaínicas: sus movimientos intrínsecos son lentos; el hormigueo y la vibración están ausentes, su desaparición es repentina.5 (Gatian de Clérambault 1987, p. 163).

De nuevo, lo que importa no es el valor heurístico de estas observaciones, sino aquello que testifican a propósito de la historia de la relación entre seres humanos y sentido. Clérambault casi se desinteresa del contenido figurativo de las imágenes tóxicas. Lo que llamaba su atención son los colores, las formas, las texturas, la topología de estas imágenes, como si los detalles plásticos pudieran revelar verdades más profundas sobre el paciente y sobre su incomodidad.

Aquí, es necesario introducir el segundo elemento de la serie textual que compone la semiología del velo de Clérambault. No hay un ámbito en el que el psiquiatra francés haya ejercitado más su mirada fotográfica en el nivel plástico de la psique en un modo más incisivo que en sus estudios sobre las telas. En 1908 y 1910, Clérambault escribe dos ensayos sobre la pasión erótica de los tejidos femeninos, dedicados a los casos de algunas mujeres detenidas por hurto de prendas y sospechosas de cleptomanía (Papetti 1980; Castoldi 1994; Reudenbach 2000; Gatian de Clérambault 2002). En lugar de catalogarlos como casos de fetichismo, un término ya en boga y ya abusado, instituye, precisamente a través del análisis plástico de los tejidos y sobre todo de su «multisensorialidad» —como lo definirían los semióticos actuales—, que los tejidos no son solo objetos sino también sujetos (Schmidt-Linsenhoff 2000).

Anticipando, como se ha sostenido, algunas reflexiones de Didier Anzieu (1996), Clérambault afirma que la prenda no es una compañera pasiva, sino que a su vez acaricia la piel a la que frota; la tela cruje, la tela avanza; el tejido recibe y rinde la caricia, opone a las manipulaciones que le son impuestas las resistencias del propio carácter, su naturaleza sedosa o su rigidez. Lo que Clérambault busca en la descripción minuciosa del carácter plástico y sensorial de los tejidos se instituye en el tercer elemento de la serie textual: los apuntes del curso de «Estética y Drapeado», que él impartió en la Escuela de Bellas Artes de París desde 1924 hasta 1926. En ellos, se puede leer: «He conducido mi esfuerzo no solo a la comprensión del drapeado, sino a la representación exacta del pliegue».6

Pues bien, el elemento central de la serie, los centenares de fotografías que Clérambault tomó en dos visitas a Marruecos, debe ser interpretado a la luz de esa declaración de intenciones. Evocar, como a veces se ha hecho, el concepto de Orientalismo para explicar el origen y el sentido de estas fotografías sería reducirlo a la banalidad. En realidad, colocadas en la serie textual recién construida, estas fotografías se revelan como resultado de un proyecto intelectual refinado: construir una antropología visual de la relación entre los seres humanos y eso que Clérambault definiría como su «envoltorio vestuario» (Girard 1993, 22). La fotografía es tanto la fuente y el instrumento en este proyecto. Es la fuente porque es a través de la dialéctica entre la mirada humana y las nuevas posibilidades semióticas de esta técnica expresiva que Clérambault capta, al igual que sus «fotografismos» psiquiátricos, el valor heurístico de la instantánea, su capacidad de cristalizar el cuerpo en movimiento, de congelar el fluir aparentemente caótico del drapeado, y de esta manera conceder a la observación la facilidad de interpretar no solo el nivel figurativo de los entes, sino también su nivel plástico, la trama secreta de su naturaleza íntima.

Por otra parte, la fotografía es también un instrumento de este proyecto porque, a diferencia del diseño, no presenta una versión idealizada de los pliegues del ser, sino que los sorprende en su despliegue. Son significativas para este propósito, sobre todo, aquellas fotografías marroquíes de Clérambault, donde, eliminada cualquier influencia de la postura, los velos se convierten en sujetos casi autónomos de la escena fotográfica, casi pacientes de las fotos psiquiátricas (Fig. 10).

Muchos otros aspectos de la vida y obra de Clérambault deberían ser explorados en profundidad, sobre todo en relación con el éxito de su proyecto semiológico. Jacques Lacan definía a Clérambault, al que siguió en seminarios clínicos, «mi único maestro»; el análisis lacaniano del drapeado en la «Teresa en éxtasis» de Bernini está en deuda con las fotografías marroquíes de su predecesor; la misma idea lacaniana de estructura, además, es un resultado de la nueva atención que, a través de la fotografía, Clérambault prestó al nivel plástico de la existencia. También se debería interpretar en este mismo contexto, el método terapéutico de Clérambault, que sugería que curar a sus pacientes a través de la textura de telas, tal vez habiendo intuido, en miles de instantáneas de diagnóstico, que toda la existencia es en el fondo tejido y que la alienación no es más que fibra rebelde. Después, el mismo Clérambault, afectado de cataratas, describió la plasticidad de su visión nublada en un texto bellísimo, Souvenirs d’un médecin opéré de la cataracte (1992), y casi ciego se suicidó frente a un espejo, rodeado de maniquíes velados (Castoldi 1994).

Este ensayo, sin embargo, no se terminará con el análisis de las fotografías de velos de Clérambault, sino con un ejemplo de análisis de velos realizado según su método. Lo que le interesa al semiólogo de su trabajo no es, de hecho, el objeto en sí, sino la propuesta del método, o más que todo el estilo.

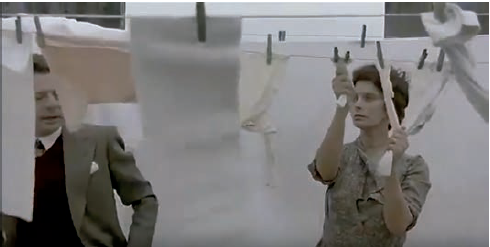

La fotografía Lavazza no podría desencadenar su referencia al imaginario del espíritu italiano, si no tuviera todo un conjunto de imágenes y discursos acumulados, en los que las telas mismas dispuestas al sol se destacan como elemento central. Quizás no explícitamente, pero ciertamente a un nivel de referencia implícito, la fotografía evoca una de las secuencias más célebres del cine italiano, la de la ropa tendida al sol en Una giornata particolare de Ettore Scola (1977) (Fig. 11).

En confirmación de todo lo que se ha dicho hasta ahora, se aplicará a esta secuencia una especie de «método Clérambault», para demostrar que el velo desempeña un rol semántico y narrativo muy complejo, que solo se puede comprender si se le analiza en sus singularidades materiales. Resultará entonces más evidente cómo, si bien la fotografía Lavazza recurra al mismo imaginario al que se refiere la secuencia cinematográfica citada, la segunda se distancia de la primera por un discurso del velo que, mucho más articulado, no se limita a reproducir el quiasma estereotipado entre telas vigorosas masculinas y sinuosos velos femeninos, sino en reconstruir el estereotipo para proponer una propia retórica del velo.

La película de la que se toma la secuencia es muy conocida. De esta manera, no es necesario resumir su trama, sino a grandes rasgos. Gabriele, culto locutor expulsado de la radio fascista por sus tendencias homosexuales, y Antonietta, esposa común de un capitán fascista y madre de seis hijos, se encuentran a solas en una vivienda vacía, gracias a la participación masiva en los actos previos a la visita de Adolf Hitler a Roma, el 6 de mayo de 1938.

El uno busca la compañía de la otra por motivos diversos: Gabriele, para escapar al menos por un minuto del aislamiento que lo empuja al suicido; Antonietta, para soltarse del opresivo ménage en una diversión soñada con rasgos de romance rosa. En la construcción narrativa, la secuencia de las ropas tendidas corresponde a un reconocimiento abrupto: Antionetta entiende, o quizás acepta, que su sueño romántico no puede cumplirse con Gabriele, quien le revela su homosexualidad con ternura, luego con rabia frente a la reacción de la mujer.

Sin embargo, el filme entreteje este primer relato de palabras, fisionomías y gestos, con un segundo relato que se compone, en cambio, con velos, y que connota el primero calificando su sentido. La secuencia está caracterizada por un movimiento desde el interior hacia el exterior: es la única en la cual los dos protagonistas interactúan al aire libre, si bien en un techo que los coloca topológicamente por encima de la mezquindad del condominio subyacente, bien representado por la abertura de la lente.

Este movimiento de extroversión también se encarna en la actividad misma de extender la ropa al sol, fuera de los muros domésticos. Lo que es privado se transforma, aunque en las condiciones particulares apenas descritas, en público. Lo que es íntimo, se revela. Lo que está escondido, se muestra. En una mirada más cercana, entonces, Gabriele y Antonietta no salen al techo para extender las telas, sino para remover de los hilos aquellas ya secas. Es una figura más de la revelación: a medida que los dos protagonistas se mueven a lo largo de los cables, acompañados del ojo de la cámara, y mientras Antonietta recoge la ropa seca, los dos se descubren en el signo de la diversidad: el hombre irónico en confrontación con las virtudes del fascismo, la mujer hechizada por la mitología del duce.

A este diálogo verbal de contraste ideológico, sin embargo, se opone un discurso diverso, implícito, que se manifiesta no con palabras sino con una especie de enunciación textil. Para entenderlo, se necesita detenerse, como lo haría Clérambault, en las cualidades específicas de esos velos. Al inicio del rastreo, Antonietta recoge tres sábanas, cuyas formas abstractas recuerdan aquellas telas simbólicas de la fotografía Lavazza; pero, luego, con impecable sincronía con el diálogo verbal entre los dos, el discurso del velo se vuelve de abstracto a concreto: en el mismo instante en el que reprocha a Gabriele por ironizar sobre su álbum de fotografías fascistas, Antonietta recoge un par de calzoncillos de su marido. Mientras luego Gabriele retira, del mismo hilo, un chaleco de la mujer con un vistoso roto, Antonietta niega que esa prenda le pertenezca, solo para recogerla cuando Gabriele se ubica en otro lugar.

La riqueza de esta secuencia consiste precisamente en el hecho de que, mientras en el contexto narrativo de la historia los dos protagonistas realizan gestos y se dicen palabras que conforman fielmente su relación según el estereotipo social que llevan, al mismo tiempo, un discurso hecho de tejidos se atornilla en torno al primero, desvistiéndolos de esta indumentaria impuesta por la sociedad, mientras que van recogiendo las ropas en la terraza. De hecho, son precisamente esos calzoncillos los que revelan que el enamoramiento de Antonietta por el duce fue inculcado por su marido, y que justamente ese chaleco roto narra, a pesar de la negación automática de la mujer, la historia de una feminidad abusada, miserable, oculta en la vergüenza.

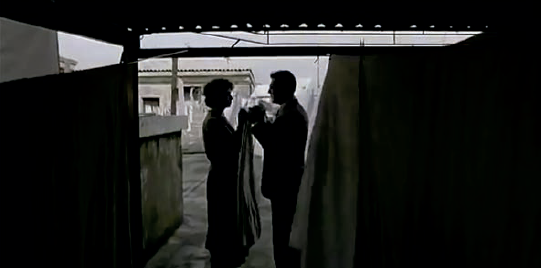

Los cuerpos de los protagonistas se mueven a lo largo de los hilos, y las telas mismas puestas al sol no solo califican de vez en vez la identidad íntima de los personajes, sino que obligan a la cámara a una cadencia de velaciones y revelaciones, en un ritmo textil que, construido sabiamente, culminará después en el encuadre final de la secuencia, cuando los dos se encuentran abrazados en un túnel óptico compuesto de velos (Fig. 12).

Para complicar aún más este discurso del velo, da la impresión de que toca su máximo punto no en la revelación, que en la historia corresponde a una tergiversación, sino en la re-velación. En un pasaje de los más famosos de la historia del cine, Gabriele se lanza sobre Antonietta desde detrás de una sábana, envolviéndola y arrastrándola a un baile alegre, cuyos pasos se mueven al ritmo de una cancioncita cantada por el mismo Gabriele (Fig. 13). Una vez más, la fuerza semántica de la escena deriva de la perfecta sobreposición del discurso de la recitación con el discurso textil de los velos, todo armoniosamente orquestado por la dirección de la película. Antonietta estaba reprochando a Gabriele que debía hablarle de usted, ya que la otra forma verbal (el «vos») estaba prohibida por el régimen. En cambio, cuando el baile velado inicia, el hombre le grita en broma que le hablará de tú, precisamente, porque es en ese momento de ocultamiento que los dos pueden encontrarse y bailar juntos. La sábana-velo en este baile no es, por lo tanto, un dispositivo que esconde, sino que revela, o mejor, que permite a los protagonistas, un poco como en el carnaval, ocultar sus propias máscaras sociales para encontrarse en un diálogo directo, gracioso, en el que un homosexual y una ama de casa terminan bailando juntos, lejos de la opresión fascista.

El sentido de los velos tan variados de esta escena se delinea, de hecho, no solo internamente en la secuencia, sino también en el cuadro más amplio del discurso textil, orquestado en toda la película. Una isotopía del velo se despliega a través de toda la historia, en una articulación minuciosa que no se puede describir completamente en un breve ensayo. Uno de los elementos que la componen es, sin embargo, fundamental para entender el sentido de la secuencia recién analizada. El filme se abre con un extenso fragmento de un noticiero que describe la llegada de Adolf Hitler a Roma, al que sigue, sin embargo, un relato fílmico, en uno de los planos secuencia más complejos de la historia del cine italiano, sobre cómo los denominados Palazzi Federici, donde viven los protagonistas, se preparan para los festejos.

Pues bien, uno de los gestos esenciales de esa preparación es el que consiste en una velación simbólica del edificio, parte de una velación mucho más amplia y sistemática de toda la ciudad, a través de dos cortinas muy particulares: la bandera de la Alemania nazi y la de la Italia fascista. La cámara se detiene con demasiada meticulosidad en los gestos de la portera que cuelga y despliega las dos cortinas con mucho cuidado (Fig. 14), para que esto no sea una invitación al espectador a percibir la rima cinética con un gesto simétrico u opuesto, aquel de Antonietta al remover la ropa del techo del edificio (donde, por otro lado, aparece casi fugaz una referencia visual a la secuencia inicial, un remanente de la bandera nazi) (Fig. 15). El sistema semi-simbólico que se puede adivinar en esta oposición es cristalino: mientras la portera vela la fachada pública del condominio, envolviéndola con los símbolos del fascismo y el nazismo, en la fachada privada del inmueble, aquella donde los protagonistas se encuentran solos bajo el cielo de Roma, a la velación pública corresponde una velación privada, en la cual los roles impuestos por la dictadura son ocultados para revelar, en cambio, la humanidad subyacente, esa reprimida por los fascismos.

Una mirada como lo haría Clérambault a Una giornata particolare y a su extraordinario relato textil confirma, por lo tanto, que una semiología de las singularidades, atenta a los diminutos pliegues del tejido significante, puede detectar no solo las patologías de la psique individual, sino también aquellas de la psique cultural, los síntomas de una sociedad que se viste con indumentaria violenta y reprime la humanidad en una mascarada grotesca

Referencias

Anzieu, Didier. Le Moi-peau. Paris: Dunod, 1996.

Castoldi, Alberto. Clérambault: telas y maniquíes. Bergamo: Moretti & Vitali, 1994.

Edel, Yves. «Postfazione» a Passion érotique des étoffes chez la femme (Gatian de Clérambault 1908 y 1910), 113-127. París: Les Empêcheurs de penser en rond/Le Seuil, 2002a.

Edel, Yves. «Prefazione» a Passion érotique des éto es chez la femme (Gatian de Clérambault 1908 y 1910), 7-16. París: Les Empêcheurs de penser en rond/Le Seuil, 2002b.

Gatian de Clérambault, Gaëtan. OEuvres psychiatriques. París: Frénésie Éditions, 1987.

Gatian de Clérambault, Gaëtan. [Álbum fotográfico, bajo la dirección de Serge Tisseron]. Gaëtan Gatian de Clérambault, psychiatre et photographe. París: Laboratoires Delagrange, 1990.

Gatian de Clérambault, Gaëtan. Souvenirs d’un médecin opéré de la cataracte [Seguido de Dadoun, Roger. En photo profonde avec Clérambault, dirección editorial por Serge Tisseron]. París: Laboratoires Delagrange, Collection Les Empêcheurs de penser en rond, 1992.

Girard, Martine. «Gaëtan Gatien de Clérambault: morceaux choisis pour un parcours historique». En Clérambault, Maître de Lacan, 11-76. París: Les Empêcheurs de penser en rond, 1993.

Gatian de Clérambault, Gaëtan. Passion érotique des éto es chez la femme (1908 y 1910). París: Les Empêcheurs de penser en rond/Le Seuil, 2002.

Lacan, Jacques. Écrits. París: Le Seuil, 1966.

Moron, Pierre, Martine Girard, Serge Tisseron y Henri Maurel. Clérambault, maître de Lacan. Paris: Les Empêcheurs de penser en rond, 1993.

Papetti, Yolande, Françoise Valier, Bernard de Fréminville y Serge Tisseron. La Passion des éto es chez un neuropsychiatre: G.G. de Clérambault, 1872-1934. París: Solin, 1980.

Renard, Elizabeth. «Le Docteur Gaëtan Gatien de Cléram- bault, sa vie et son oeuvre (1872-1934)». Tesis doctoral, Université de Paris, Faculté de Médicine, 1942. París: Laboratoires Delagrange, Collection Les Empêcheurs de penser en rond, 1992.

Reudenbach, Bruno. «‘Ein Stück in Tüchern’: Rhetorik der Drapierung bei A. Warburg, M. Emmanuel, G. Clérambault». En Reliquiare als Heiligkeitsbeweis und Echtheitszeugnis, 105-40. Berlín: Akademie Verlag, 2000.

Schmidt-Linsenho, Viktoria. «Jenseits der Sichtbarkeit. Der Schleier als Fetisch. Bildbegri und Weiblichkeit in der kolonialen und postkolonialen Fotografie». Fotogeschichte 76 no. 20 (2000): 25-38.

Sellem, Nessim Marcel. «Gatian de Clérambault: pour quelques photos de plus, (1909-1926)». Tesis doctoral de Psiquiatría, Université Paris Val-de-Marne (Paris XII), Facultad de Medicina, 1991.

Shera, Peta Allen. «Selfish passions and artificial desire Rereading Clérambault’s study of ‘Silk Erotomania’». Journal of the History of Sexuality 1 no. 18 (2009): 158-79.

Tisseron, Serge. «Actualité de Clérambault: de la sensation à l’image et au mot». En Clérambault, maître de Lacan, 139-54. París: Les Empêcheurs de penser en rond, 1993.

Notas

Souvent les images cocaïniques trouent les murs ou les suppriment, telles les images alcooliques. Au contraire, les hallucinations chloraliques (du moins les plus nombreuses et les plus remarquables d’entre elles) sont plates ; elles adhèrent si exactement au mur, qu’un de nos malade chloralomanes a pu les dire ‘faites par des peintres décorateurs qui se sauvent toujours’, et l’on pourrait les désigner sous le nom d’images décoratives.