Artigos

Entra na roda e ginga: imaginário literário brasileiro sobre a Rainha Ginga

Get on the circle and swing: Brazilian literary imagery about Queen Ginga

Entra en el corro y baila: imaginario literario brasileño sobre la Reina Ginga

RAC: revista angolana de ciências

Associação Multidisciplinar de Investigação Científica, Angola

ISSN-e: 2664-259X

Periodicidade: Semestral

vol. 2, núm. 3, 2020

Recepção: 01 Junho 2020

Aprovação: 30 Setembro 2020

Resumo: Após uma discussão sobre as diferentes grafias dos nomes da Rainha Ginga e uma breve apresentação da sua presença em outras artes brasileiras, analisamos a representação da Ngola Nzinga Mbandi na literatura brasileira a partir de quatro textos de autores brasileiros. São eles: a novela policial O trono da Rainha Jinga (1999[2017]), de Alberto Mussa, o conto A Ginga da Rainha (2005), de Iris Amâncio, o texto dramático A comida de Nzinga (2005), de Aninha Franco e Marcos Dias, e a história em quadrinhos A Rainha Ginga (2008), de Roberto Benjamin.

Palavras-chave: Rainha Ginga, Representação, Literatura Brasileira.

Resumen: Después de una discusión sobre las diferentes formas de escribir los nombres de la Reina Ginga y de una breve presentación de su presencia en otras artes brasileñas, analizo la representación de Ngola Nzinga Mbandi en la literatura brasileña desde cuatro textos de autores brasileños. Ellos son: la novela policial O trono de Rainha Jinga (1999 [2017]), de Alberto Mussa, el cuento A Ginga da Rainha (2005), de Iris Amâncio, el texto dramático A comida de Nzinga (2005), de Aninha Franco y Marcos Dias, y el cómic A Rainha Ginga (2008), de Roberto Benjamin.

Palabras clave: Reina Ginga, Representación, Literatura Brasileña.

Abstract: After a discussion about the different spellings of the names of Rainha Ginga and a brief presentation of her presence in other Brazilian arts, I analyze the representation of Ngola Nzinga Mbandi in Brazilian literature from four texts by Brazilian authors. They are: the police novel O trono da Rainha Jinga (1999[2017]), by Alberto Mussa, the short story A Ginga da Rainha (2005), by Iris Amâncio, the dramatic text A comida de Nzinga (2005), by Aninha Franco e Marcos Dias, and the comic book A Rainha Ginga (2008), by Roberto Benjamin

Keywords: Representation, Brazilian literature, Queen Ginga.

INTRODUÇÃO

Apesar das narrativas orais de origem africana, que não ficaram restritas ao espaço africano e cruzaram o Atlântico, como podemos perceber através de diferentes manifestações culturais brasileiras como a Congada, a Coroação de Reis, os Maçambiques, etc., podemos dizer que o imaginário histórico-literário sobre Nzinga Mbandi (1582-1663), mais conhecida no Brasil como Rainha Ginga, foi dominado, desde o século XVI até boa parte do século XX, por uma perspectiva colonial que construiu a Ngola do Ndongo e Matamba, principalmente, como resume Pantoja (2014, p. 141), como "feroz, inumana e canibal"[1]. Nesse mesmo sentido, Linda Heywood argumenta que:

os europeus a retrataram como uma canibal sanguinária que não hesitava em assassinar bebês e trucidar seus inimigos. [...] Muito mais tarde, escritores do século XVIII e XIX criaram relatos fictícios sobre Jinga, retratando-a como uma mulher degenerada, movida por desejos sexuais heterodoxos, que se regozijava com rituais bárbaros (Heywood, 2019, p. 29).

Essa narrativa colonial sobre a Rainha Ginga começa, no entanto, a ser problematizada ainda no século XIX, através do jornalista, escritor e poeta angolano Joaquim Dias Cordeiro da Matta (1882). Apesar disso, uma virada anticolonial no imaginário histórico-literário da Ngola só ganha força no final dos anos 60 do século XX, quando se dá início às lutas pela independência angolana, consolidando-se como narrativa hegemônica somente com a conquista da independência e os esforços de reconstrução da história e da memória angolana a partir de 1975[2]. Como argumenta Heywood:

Após o fim da guerra civil, as autoridades do governo do MPLA, que haviam usado a história da resistência de Jinga para motivar os jovens guerrilheiros angolanos, apropriaram-se de sua história como símbolo para unificar a nação. [...] Uma das principais iniciativas do governo foi identificar Jinga como a “mãe da nação angolana moderna". Essa campanha nacional fez muito para resgatar sua imagem daquela que os escritores europeus haviam perpetuado (Heywood, 2019, p. 4921).

Nessa nova perspectiva, Nzinga é tomada como símbolo, como heroína, da resistência nacional contra a dominação portuguesa, o que exigiu, como aponta Lugarinho (2016, p. 91), a reconstrução de todos os discursos coloniais que antes haviam se disseminado em torno da agora heroína nacional. Esse processo, entretanto, segundo Lugarinho (2016, p. 93), se deu através de uma nova domesticação da personagem, que construída agora a partir de uma perspectiva nacionalista passou a ser narrada de forma linear e incansavelmente heroica. Assim, podemos dizer que Nzinga, ao ser içada como bandeira (Neto, 1985), ao ser instituída no panteão nacional angolano, tem sua

potencialidade diminuída e conformada aos interesses institucionais que convenientemente abafam as suas singularidades, na medida em que a homogeinizam a um ideal de Estado e de sociedade, do qual as narrativas [literárias] parecem beber diretamente a fim de dimensionarem-na muito aquém dos discursos que potencializa (Lugarinho, 2016, p. 95).

De forma geral, no entanto, podemos dizer que as narrativas literárias, tanto de perspectiva colonial, quanto de perspectiva anticolonial, estão sempre em diálogo com as primeiras referências históricas sobre Nzinga, especialmente com os textos de Gaeta (1669), Cadornega (1680) e de Cavazzi (1687), seja para repeti-los, romanceá-los ou desconstrui-los. Por conta disso, na análise que nos propomos a fazer neste artigo também dialogaremos com essas primeiras referências, com especial interesse para as aproximações e rupturas entre os textos históricos e literários.

Antes de entrarmos nos objetivos desse trabalho, é preciso falar sobre as diferentes grafias do nome da Ngola do Ndongo e Matamba. De acordo com Pantoja (2010, p. 317), as diferentes grafias dizem respeito principalmente às tendências historiográficas do escritor ou pesquisador. Nesse sentido, encontraríamos os usos Jinga e Ginga, formas aportuguesas do quimbundo que aparecem já nos primeiros textos de cronistas e biógrafos europeus, sendo também a forma que se fixou no Brasil; Njinga e Nzinga, formas que tentam se aproximar da fonética do quimbundo; além de Ana Sousa e Ana Nzinga, que se referem ao nome de batismo cristão da personagem.

Sem deixar também de concordar com Pantoja, a partir de Heywood (2019) podemos dizer, no entanto, que a própria Ngola também usou diferentes formas de escrever o seu nome a depender da posição social que ocupava e dos interesses políticos do momento. Nesse sentido, a partir de cartas da própria Rainha a diferentes autoridades coloniais e eclesiásticas, encontramos, por exemplo, os usos de "Rainha de Dongo", "Rainha Jinga", "Dona Ana", "Rainha Dona Ana", etc.

Além disso, essas cartas também apontam para um uso combinado desses nomes/grafias tanto pela Rainha, quanto pelos seus interlocutores. Em carta de 19 de Junho de 1660, o papa Alexandre VII, por exemplo, trata a Ngola como "nossa filha Ana, rainha Nzinga" (Heywood, 2019, p. 4092). Assim como, em diferentes cartas a governadores de Luanda, a Ngola:

assinava seu nome de batismo, Ana, mas pela primeira vez por escrito apresentava-se com o título de "Rainha de Dongo [Ndongo]". Com essa carta, e com as assinaturas contrapostas, ela demonstrava tanto sua vontade de ser cristã como sua determinação em afirmar sua autoridade em Ndongo como governante legítima (Heywood, 2019, p. 1445).

usou seu título de realeza (rainha) para referir-se a si mesma, junto com o nome quimbundo (Jinga) e seu nome cristão (dona Ana) (Heywood, 2019, p. 3960).

Isto posto, utilizaremos diferentes grafias a depender dos textos históricos ou literários com os quais estamos dialogando. Assim, provocado pelas afirmações de Cascudo (1965, p. 32), que diz que os negros escravos angolanos trouxeram para o Brasil o imaginário da Rainha negra de Matamba, e de Pantoja (2010, p. 318), que diz que a forte presença da Rainha Nzinga atravessou o Atlântico e formou parte do imaginário brasileiro, analisaremos quatro textos literários que constroem o recente imaginário literário (escrito) sobre a Rainha do Ndongo e Matamba no Brasil. São eles: a novela policial O trono da rainha Jinga (1999[2017]), do carioca Alberto Mussa, o conto A ginga da Rainha (2005), da mineira Iris Amâncio, o texto dramático A comida de Nzinga (2005), dos baianos Aninha Franco e Marcos Dias, e a história em quadrinhos A Rainha Ginga (2008), do pernambucano Roberto Benjamin.

No entanto, antes de começarmos, é preciso dizer que o imaginário da Rainha Ginga no Brasil não está restrito ao campo literário de tradição escrita, ao contrário, a Ngola do Ndongo e Matamba é personagem constante em manifestações populares como na Congada e na Coroação de Reis (Cascudo, 1965), assim como no carnaval carioca, onde aparece em vinte sambas-enredo entre 1972 e 2019 (Maia, 2019); no cinema, como no filme Atabaque Nzinga (2006), dirigido por Octávio Bezerra e estrelado por Taís Araújo e Lea Garcia[3]; no teatro, através da encenação do texto A Comida de Nzinga, dirigido por Rita Assemany e estrelada por Clara Paixão, que ficou em cartaz em Salvador entre 2006 e 2009 e 2014 e 2015; e na música, como em Caminho da banda Ile Aiyê (2003), em Nizinga de Naná Vasconcelos (2013), ou como no videoclipe de Ginga (2018)[4], interpretado por Iza e Rincon Sapiência, onde os cantores parecem performar a história da Rainha Ginga[5].

O TRONO DA RAINHA JINGA

O trono da rainha Jinga (1999[2017]) é como define o próprio autor, Alberto Mussa, uma clássica "novela policial, com crimes, investigadores, múltiplos suspeitos e um mistério que só se desvenda nas últimas páginas" (Mussa, 2017, p. 5), além disso, podemos dizer também, ainda seguindo o autor que diz adorar essas classificações, que não se trata de uma novela histórica, apesar de dialogar com figuras históricas como a rainha Jinga, mas seria uma novela com uma ambientação histórica (Mussa, 2017, p. 131)[6]. Nesse sentido, o livro é o primeiro de uma série de cinco outras novelas do autor, reunidas sob o título de "Compêndio Mítico do Rio de Janeiro", que procuram narrar o Rio de Janeiro a partir de relatos de crimes reais ou fictícios ao longo de cinco séculos, sendo que o livro aqui analisado se passa no século XVII.

Narrada predominantemente em primeira pessoa, O trono da rainha Jinga é uma obra polifônica onde cada capítulo assume a voz e a perspectiva de uma personagem diferente. No entanto, dos vinte e cinco capítulos que compõe o livro, cinco deles são narrados em terceira pessoa, especificamente os capítulos 3, 7, 12, 18 e 21. Este é um fato importante, uma vez que toda a narrativa de Jinga, exceto uma brevíssima citação no capítulo 23, aparece como analepse nesses cinco capítulos (Wieser, 2014), o que parece não só criar uma outra obra dentro da novela, mas também demonstra certa fragilidade narrativa, uma vez que a retirada desses capítulos, ainda que sirva à “ambientação”, em nada prejudica a narrativa dos outros vinte capítulos.

São, portanto, esses cinco capítulos que constroem a personagem da Rainha Jinga. Esta narrativa, no entanto, está sempre mediada pela presença de Mendo Antunes, personagem, que viveu em Angola e trabalhou para a soberana de Matamba, a quem o ouvidor-geral Gonçalo Unhão Dinis recorre para ajudar nas investigações dos crimes da “Heresia de Judas”. De forma resumida, podemos dizer que esses capítulos narram as relações entre Mendo e Jinga, a chegada de Jinga ao trono, o assassinato do seu filho, a atuação de Jinga como embaixadora com descrições breves da chegada da sua comitiva a Luanda e do episódio da escrava que é feita de cadeira - o que remete ao título do livro -, o ataque a um soba rebelde e a "alegoria" de Cariapemba.

O livro, no entanto, nos conta, principalmente, a história de uma irmandade de pessoas escravizadas, conhecida como "Heresia de Judas", que realiza uma série de atentados malsucedidos na cidade do Rio de Janeiro. Esta irmandade, que é desfeita no final da narrativa com a morte da sua líder e de outros integrantes, é comandada por Ana/Camba Dinene, que é justamente a escrava que foi feita de cadeira pela então embaixadora Jinga durante o encontro com o governador João Correa de Souza. A ligação de Jinga com o restante da história é, portanto, estabelecida primeiro por essa proximidade, uma vez que Ana foi aia da corte de Jinga, e é reforçada por uma suposta crueldade que seria própria da Rainha Jinga, da qual a aia seria uma herdeira, como podemos ver nesse testemunho do personagem Mendo quando do assassinato de Ana:

- Eu reconheci a tal defunta, Gonçalo, no batuque. Cantava uma toada que ouvi em Angola. Era uma das aias da rainha Jinga. Foi sobre ela que Jinga se sentou diante do governador de Luanda, quando lhe ofereceram uma almofada sobre o chão. Curioso que tenha tomado o mesmo nome cristão da rainha [...]

O armador - homem ladino e convincente - despejou diversas histórias dessa tal rainha Jinga, cheias de cariapembas e de uma crueldade sem limites que, segundo ele, se assemelhavam às práticas da irmandade e davam credito a que o cabeça da citada confraria fosse alguém que tivesse convivido com a rainha africana (Mussa, 2017, pp. 117-118).

Apesar disso, as articulações e continuidades entre Jinga, Ana e a irmandade são mais sugeridas do que realmente narradas, uma vez que nem mesmo quando Ana assume a voz narrativa, no capítulo 14, se constrói alguma outra história entre a personagem, a irmandade e Jinga. Nesse sentido, por exemplo, nada sabemos sobre as relações entre a aia e a Rainha, uma vez que o recurso de voltar ao passado para recuperar a história de Jinga só se realiza quando mediada por Mendo, que teria vivido por mais de três anos na corte da Rainha Jinga. Como argumenta Doris Wieser:

A representação de Jinga no romance de Mussa ainda merece um destaque especial: é feita mais uma vez através da perspectiva de um forasteiro não familiarizado com a cultura mbundu, a personagem ficcional do armador e aventureiro português Mendo Antunes, visto que as outras personagens ou não conhecem Jinga pessoalmente ou não relatam nada sobre ela (como é o caso de Ana) (Wieser, 2014, p. 15).

O narrador de Mussa constrói a sua Jinga através de tópicos do imaginário historiográfico colonial que a descreve como alguém cruel e sem remorsos, como na cena em que ela decepa a orelha de um escravo e logo depois "já conversava animada, eloquente, como se nada tivesse acontecido" (Mussa, 2017, p. 18), ou quando diante da morte de uma de suas aias, Jinga reafirma "Não basta matar. É preciso provocar dor" (Mussa, 2017, p. 38), mas o narrador também parece mostrar que essa leitura de Jinga a partir da crueldade ou da falta de remorsos é também uma forma (colonial) de enxergar determinados acontecimentos, por exemplo, quando Jinga explica como lidou com o sofrimento do assassinato do filho, como podemos ver nesses trechos:

quando Ngola Quiluanje - pai de Jinga - morreu, Mbande intentou eliminar possíveis pretendentes à sucessão do reino, conseguindo matar um irmão mais novo e o sobrinho, filho de Jinga, ainda crianças. Jinga estava ausente quando seu acampamento foi invadido pelos guerreiros de Mbande. O menino foi trucidado ali mesmo, pelo chefe da expedição.

A história era sórdida em si mesma: mas Medo Antunes não pôde conter uma expressão de asco quando soube que o assassino do filho de Jinga - precisamente o mesmo homem que conduzira os guerreiros de Mbande - estava ali naquele instante, gozando da beleza de uma das aias da rainha.

- Calunda - Jinga explicava - terá seu dia. Hoje, ainda é útil.

- Mas, Majestade, não fizeste nada?!

-Tomei uns objetos do menino, embrulhei tudo num pano e despachei numa encruzilhada dos caminhos. No dia seguinte, não estavam lá. Quem apanhou que irá sofrer. Não eu.

A frieza e o absurdo da resposta caíra, com tal impacto sobre o ímpeto de Mendo, que não soube o que dizer (Mussa, 2017, pp. 36-37).

Mendo tem muita dificuldade para entender a argumentação de Jinga, que continua a explicar a sua forma de ver o mundo e de entender o mal, ao que a Rainha responde "Vossemecê não chega a ser estúpido. Mas tem mesmo uma cabeça de macaco" (Mussa, 2017, p. 37). Ao longo da novela, Jinga, quando da chegada da sua comitiva a Luanda, também é descrita como uma figura majestosa, "ninguém imaginara tamanha majestade em quem reinasse com os pés descalços" (Mussa, 2017, p. 59), que desconcertou o governador ao se sentar em uma aia quando não encontra assento para a reunião que teria com o mesmo, como podemos ver nesse trecho:

O governador já estava postado em seu assento quando Jinga entrou na sala. Mendo Antunes acompanhou as pupilas da rainha percorrerem a assembleia, inspecionar as instalações, avaliar o ânimo de João Correa, até notar - finalmente - algumas almofadas dispostas ao rés do chão diante do governador.

Mendo Antunes já havia intuído que Jinga Mbande, soberana de Matamba, jamais se colocaria naquele nível humilhante; mas não podia advertir que, com um simples movimento de cabeça, fizesse uma das aias avançar um passo e se pôr de quatro sobre as almofadas.

Padres, militares e funcionários foram constrangidos a assistir, calados, àquela cena iníqua: Jinga sentada sobre as costas de sua serva, sorrindo, ponderando e envolvendo, num português fluente, o desconcertado João Correa de Souza (Mussa, 2017, pp. 60-61).

Ao recuperar esse tópico da escrava-cadeira, o narrador de Mussa se aproxima muito das descrições presentes em António Cadornega, o qual o próprio autor diz ter consultado no Posfácio do livro (Mussa, 2017, p. 131), especialmente quando parece novamente apontar para a crueldade de Jinga, mas silenciar sobre a crueldade de padres, militares e funcionários da coroa portuguesa no trato com pessoas escravizadas.

Por fim, podemos dizer que outros aspectos controversos da vida de Jinga que constroem o imaginário colonial sobre a Rainha, como o canibalismo, a negociação de pessoas escravizadas, as práticas “dissidentes” de gênero e sexualidade, terminam por não aparecer na novela de Mussa, o que também é apontado por Wieser (2014). Talvez isso aconteça porque o grande tema que envolve a narrativa de Jinga é a crueldade, mesmo quando problematizada, da qual Ana/Camba Dinene é herdeira, segundo o texto, somente por ter sido aia de Jinga.

A GINGA DA RAINHA

A Ginga da Rainha (2005), de Iris Amâncio, é um conto infanto-juvenil que narra a história da Rainha Ginga a partir de um diálogo entre a menina Aninha, que volta "muito agitada" da Escola após a aula de uma professora de Literatura sobre "uma antiga rainha africana chamada Jinga" (Amâncio, 2005, p. 13), e Maria, que trabalha na casa de "Dona Bel e Seu Netinho", pais de Aninha, e cuida da menina enquanto os pais estão no trabalho. É, portanto, esse diálogo entre mulheres negras de diferentes gerações, escolaridades e classes, que vai construir não só a história da Rainha Jinga, mas também uma relação de cumplicidade e afetividade entre elas, como também aponta Santos (2016, p. 115-117).

Maria é construída como uma personagem de pouca escolarização formal, o que aparece no registro da sua fala, como em "almoçá", "bobage", "marvada", "muié", etc., mas também em explicações dadas pela narradora, como em "Embora Maria seja jovem [...] não frequentou a escola por muito tempo" (Amâncio, 2005, p. 10). No entanto, Maria é detentora de um saber vivido e praticado, que "nunca a impediu de conversar com quem quer que fosse" (Amâncio, 2005, p. 10), que a aproxima do saber formal da professora tanto pelo conhecimento que tem sobre a prática da contação de histórias, quanto sobre a própria Rainha Jinga. Enquanto isso, Aninha é descrita como uma menina entusiasmada com a Escola, que se identifica com a Rainha Jinga não só pelo nome Ana e pelas habilidades de negociação, mas também, como aponta Maria, pela estética dos cabelos que deixa Aninha "cum jeito de africana mêrmo!" (Amâncio, 2005, p. 20).

A narrativa de Amâncio sobre a Rainha Jinga, no entanto, não é construída somente através do conto e das vozes de Maria e Aninha, mas é também elaborada pelas diferentes seções do livro, que trazem outras perspectivas sobre a Rainha angolana, como no Prefácio, mas também na biografia e na seção de imagens que estão no final do livro, assim como na Dedicatória, onde Jinga é entendida como herança afetiva, nas ilustrações, realizadas a partir de panos adquiridos pela autora no mercado popular Roque Santeiro, em 2001, em Luanda, que servem, como aponta Silva & Freitas (2016, pp. 150-151), como forma de valorizar a cultura africana em geral, e nas Referências bibliográficas, que apontam para o diálogo com obras literárias e históricas.

No Prefácio, assinado por Rosa Cruza e Silva, que naquele momento era Diretora Geral do Arquivo Histórico de Angola, Njinga Mbande, por exemplo, é descrita como um "ícone do ser político na História universal", enquanto o livro de Amâncio é entendido como uma vontade da autora "de preservar e valorizar a cultura africana que se respira, em vários cantos do Brasil" (Amâncio, 2005, pp. 6-7). Na biografia "Nzinga Mbandi, rainha do Ndongo afro-brasileiro", que aparece logo depois do conto e parece servir como material de apoio para professores e alunos, construída, seguindo as referências do texto, a partir de Mussa (1999), Pacavira (1975), Glasgow (1982) e Cascudo (2001), Amâncio amplia a identificação com Nzinga, para além da relação Aninha e Maria, quando diz que a Ngola serve como "modelo exemplar para todos nós, mulheres e homens brasileiros, negros e brancos, herdeiros dessa matriz histórico-cultural africana de língua portuguesa" (Amâncio, 2005, p. 25).

Na seção de imagens "Rainha Jinga, memória em cenas", a partir de três gravuras de António Cavazzi, que constrói visualmente: uma “exibição de danças” para a Rainha Jinga; a cena da negociação entre Jinga, que aparece sentada em uma escrava, e João Correia de Sousa; e a cerimônia do enterro de "Njinga a Mbande"[7], mas também de uma foto da estátua de "Mwene Njinga a Mbande", que ocupa o Largo do Kinaxixi, em Luanda, Amâncio preocupa-se em criar uma narrativa visual sobre a Ngola do Ndongo e Matamba, como se as imagens acústicas do conto não fossem suficientes para as pretensões pedagógicas do livro, que aparecem apontadas no Prefácio[8]. As imagens, assim, servem também como forma de humanizar os fatos históricos, ao mesmo tempo em que é também uma "forma de prestar tributo a Njinga Mbande" (Amâncio, 2005, p. 7).

Assim sendo, a partir exclusivamente do conto, podemos dizer que a Rainha Jinga, como já dissemos, é construída principalmente pela identificação com Aninha, ou seja, pela capacidade de negociação, pelo nome de batismo e pela estética africana, como sugere Maria. No entanto, Aninha a descreve também como uma Rainha "poderosérrima", que desde criança era "geniosa demais", que participava das discussões dos adultos e tinha "pavor de injustiças", conseguindo assim liderar seu povo na luta contra a "terrível colonização europeia". Enquanto isso, a memória de Maria, que vai sendo problematizada ao longo do conto a partir de Aninha e das circunstâncias históricas e familiares da Rainha Jinga, recupera inicialmente uma imagem de Jinga como "marvada" que "mandava matá um monte de gente" (Amâncio, 2005, p. 17) Nesse sentido, podemos dizer que a imagem de Jinga é construída principalmente pela leitura que Aninha faz da aula de literatura.

É interessante notar que não só temas como sexualidades e gêneros “dissidentes”, canibalismo e tráfico de pessoas escravizadas, tópicos recorrentes do imaginário historiográfico sobre Nzinga, estão fora da narrativa do conto, mas também está excluída a própria discussão sobre a escravidão negra, ainda que seja citado brevemente o “horrível processo da colonização europeia na África” (Amâncio, 2005, p. 20).

A COMIDA DE NZINGA

A comida de Nzinga (2005) é um texto dramático de Aninha Franco e Marcos Dias que conta a história de Nzinga Mbandi desde o seu nascimento até os dias que parecem anteceder a sua morte. O texto, que foi encenado pela Companhia Axé do XVIII com direção de Rita Assemany, está dividido em treze cenas, que são introduzidas por rubricas que mais explicam aos atores/leitores o contexto histórico da cena do que indicam o jogo cênico ou as emoções das personagens, como podemos ver, por exemplo, na rubrica que introduz a Cena 1: “(1582, reino do Ndongo, atual Angola, o(a) filho(a) do Ngola Mbandi, o rei, está pra nascer. O quimbanda joga o destino da criança com os ossos dos ancestrais, conforme a tradição)” (Franco & Dias, 2005, p. 11).

No entanto, ademais do texto dramático, o livro também tem: quatro textos curtos que antecedem ao texto teatral e são assinados por Marcos Dias, autor da peça, Rita Assemany, diretora, Diogo Lopes, assistente de direção, e Cesare de Floria La Rocca, fundador do Projeto Axé, do qual faz parte a companhia de teatro que encena o texto; notas de rodapé, cuja grande parte traduz e explica palavras do banto e do quimbundo utilizadas no texto dramático; uma cronologia de Nzinga e do Ngondo bastante completa, cujos marcos temporais estão entre os primeiros contatos dos ambundos com os portugueses e a morte de Nzinga; uma bibliografia que aponta para textos de historiadores como Roy Glasgow e Selma Pantoja, além de farta quantidade de dicionários, o que explica o uso de palavras do bantu e do kimbundu no texto cênico; assim como fotos do espetáculo e desenhos de Nzinga e dos atores caracterizados.

Apesar das várias seções que compõem o livro, podemos dizer, no entanto, que há, de forma geral, um entendimento comum sobre Nzinga como uma “mulher-rainha-guerreira”, como destaca Lopes (Franco & Dias, 2005, p. 8), que é sinônimo de luta contra preconceitos e privilégios, de resistência ao domínio português e de orgulho para africanos e afro-brasileiros, mas que é também uma personagem "ambígua" que brinca e desafia os "papeis sexuais", como destaca Franco & Dias (2005, p. 4). Nesse sentido, exceto pela última cena, quando o nome da personagem é grafado como Jinga, o que parece apontar para a herança cultural da Rainha angolana no Brasil, o nome dela é sempre escrito como Nzinga, o que parece indicar, como sugere Pantoja (2010), pela tentativa de grafar o nome em kimbundu, um diálogo dos autores com uma perspectiva historiográfica pós-colonial, o que pode ser inferido também pelo próprio texto teatral.

O texto da peça percorre os principais tópicos da vida de Nzinga Mbandi, entretanto, está centrado, principalmente, no período que antecede a chegada de Nzinga ao poder, uma vez que dez das treze cenas reconstroem esse período. Nesse sentido, percorremos o nascimento e as previsões dos kimbandas que dizem não só que a criança que nasce será o rei que vem alterar a desordem das coisas do mundo, mas também que "Mulher no trono semeia guerra" (Franco & Dias, 2005, p. 11); o crescimento e o treinamento de Nzinga como guerreira; as rivalidades com o irmão ainda na infância, quando Nzinga questiona o papel de submissão que deveria assumir como mulher, ao que o Ngola Mbandi, o rei e seu pai, responde "Você tem que aprender a distinguir o sexo das palavras, menina, porque o poder que parece homem, não tem sexo, só se veste de homem" (Franco & Dias, 2005, p. 15); o domínio de Nzinga sobre os outros guerreiros não só através da força, mas também através da sedução e da beleza, o que inclui e explica, segundo o texto (Franco & Dias, 2005, p. 18), o harém de homens, que eventualmente usam trajes femininos, do qual Nzinga dispõe; a gravidez e o assassinato do filho pelo irmão Kia Mbandi; a morte do pai, as perseguições e assassinatos políticos perpetrados por Kia Mbandi quando assume o poder, o que leva Nzinga a fugir para Matamba; o fracasso do reinado do irmão e o pedido para que Nzinga vá a Luanda como embaixatriz negociar a paz com os portugueses; a narrativa sobre o luxuoso cortejo que vai a Luanda, o episódio da escrava-cadeira e do batismo de Nzinga; a morte do irmão por envenenamento, que aqui não é atribuído a Nzinga, e a chegada da mesma ao poder.

Nas cenas finais, descobrimos que o batismo é entendido pela personagem antes como uma estratégia de luta do que como uma conversão verdadeira, que as lutas contra os portugueses duraram mais de quarenta anos e que a construção da imortalidade de Nzinga passa por entendê-la como sinônimo de luta, de resistência e de orgulho, como podemos inferir, através da voz da personagem Nzinga, nesse trecho final da peça

- Eu vou morrer, e vou desiludir o povo que pensa que eu sou imortal. Mas é só nisso que eu vou desiludir vocês. E eu não posso fazer nada. Se eu pudesse, fazia (ri), eles sabem. Depois que a dor e a desilusão se forem, depois que eles chorarem, comerem e beberem por mim, eles vão ter orgulho da Ngola Nzinga, e os filhos, e os netos deles, e todos os descendentes deles vão ter orgulho de mim. Não adianta os padres dizerem o contrário. Sentir orgulho não é pecado. Ter orgulho é vontade de imitar, é maneira de resistir. E isso, todo o povo do Ndongo e de Matamba, todo o povo de Angola, todo o povo negro vai ter de sua Ngola Jinga. Eles não me esquecerão, porque enquanto eu lutava aqui, eu também ia em cada barco que saiu dessas águas. E quando eles chegavam do outro lado do mundo, lá onde o filho chorava e a mãe não ouvia, eles lembravam dos quilombos de Nzinga, da Ngola deles, e não desistiam. É Zumbi! Quilombavam e infernizavam os muzundus. Ah! Mas, pra que tanta conversa? Eu fiz o que tinha que fazer! Estou fazendo ainda. Lá longe, no futuro do futuro. Calunga. Eles vão ter orgulho da minha coragem e da nossa história. E não é pra ter?" (Franco & Dias, 2005, p. 31).

Nzinga Mbandi, portanto, é construída no texto de Franco & Dias (2005), como aquela que através da desordem, entendida aqui como a guerra, vai colocar o Ndongo e Matamba em ordem, o que significa fazer justiça e pôr fim à escravidão, mas, além disso, Nzinga também é aquela que desordena as relações entre poder e "papeis de gênero", não só por ir à guerra e depois assumir o trono como Ngola do Ngongo e Matamba, mas também por fazer o seu harém transitar entre gêneros. Esse rompimento dos "papeis de gêneros", através de Nzinga, aparece repetidamente durante a peça, por exemplo, quando é educada pelo pai para ir à guerra; quando questiona o fato do dever respeito ao irmão apenas por ser uma mulher e ele um homem; quando não assume o trono logo após a morte do pai por ser uma mulher, ainda que seja a pessoa mais preparada; quando vai a Luanda negociar a paz e impõe ao governador a independência do Ndongo e Matamba, invertendo inclusive a lógica de submissão criada pela falta de cadeira; quando assume o poder e faz guerra contra Portugal, aliando-se inclusive com holandeses; ou quando se torna motivo de orgulho não só em Ndongo, Matamba (e Angola), mas também entre "todo o povo negro" (Franco & Dias, 2005, p. 31).

Assim sendo, podemos dizer que o texto, além de trabalhar com tópicos recorrentes do imaginário de Nzinga, trabalha também com questões de gênero e sexualidade que não aparecem nos texto de Mussa (1999) e Amâncio (2005). No entanto, outras questões, ou ambiguidades, como o canibalismo e a participação, ou não, no comércio de pessoas escravizadas não aparecem no texto. Afinal, como diz a diretora Rita Assemany (Franco, Dias, 2005, p. 7), diante das muitas versões que contam a história de Nzinga, "Escolhemos e reinventamos a nossa para que se adequasse aos jovens atores e aos propósitos do teatro que acreditamos fazer". Nesse sentido, recuperando o texto dramático, diríamos que as pretensões do grupo são fazer com que os súditos da Rainha de Matamba e Ndongo, estejam eles em Angola ou na América, resistam e fiquem de pé (Franco & Dias, 2005, p. 30).

A RAINHA GINGA

A Rainha Ginga (2008), do folclorista pernambucano Roberto Benjamin, é uma história em quadrinhos infanto-juvenil, ilustrada por J. B. Neto e Alzir Alves, que faz parte da Coleção Baobá, cujos objetivos são "oferecer sementes que aproximam a cultura africana da cultura brasileira" (Benjamin, 2008), o que talvez justifique a grafia de Ginga. A coleção possui outros volumes cujos textos também são de Benjamin e as ilustrações de Neto e Alves, como Ali e os camelos (2007), A Serpente de Sete Línguas (2007) e O Mansa Musa. O Imperador Vai a Meca (2008).

Podemos dividir a narrativa deste livro, a partir dos espaços físicos construídos pelos desenhos, mas também pelos textos, em quatro partes. Uma primeira parte corresponderia à casa do menino Ricardo e está situada na página quatro; uma segunda parte teria como cenário o colégio de Ricardo, correspondendo às páginas cinco, seis e sete; a terceira e mais longa parte é a tela do computador onde os alunos de uma escola realizam uma pesquisa sobre a Rainha Ginga, que corresponde às páginas oito até a dezenove; por fim, a última parte, cujo cenário é o teatro da escola, que está nas páginas vinte e vinte e um. Assim sendo, podemos dizer, então, que o grande foco da narrativa escrita e visual do livro é a Rainha Ginga, que ocupa doze das dezoito páginas.

Na primeira parte, os desenhos servem para construir fisicamente a figura do menino Raimundo e o espaço da sua casa, mas parecem funcionar também como uma materialização daquilo que o texto narra. Nesse sentido, a história conta a descoberta de Raimundo, em um antigo baú do avô, de um livro escrito em tinta nanquim, cujo título é O Auto dos Congos e a autoria é de João Gorgulho, um velho amigo do seu avô. O texto, no entanto, sem materializar-se na imagem, explica ainda que o Auto dos Congos "era um folguedo em que escravos e seus descendentes representavam embaixadas e batalhas para relembrar a aceitação do cristianismo por reis e povos africanos" (Benjamin, 2008, p. 4). Além disso, ficamos sabendo também que a parte que mais interessou a Raimundo é aquela que fala da "embaixada de uma tal Rainha Ginga ao Rei de Congo" (Benjamin, 2008, p. 4).

Empolgado com a leitura, Raimundo leva o livro para a escola e mostra-o para a professora Carmelita, que logo propõe que os alunos façam uma peça de teatro a partir daquele texto. Na distribuição de papeis são apresentados outros alunos: Caetano, um menino ruivo que escolhe fazer o Rei de Portugal, Ribamar, um menino branco que escolhe fazer o secretário do Rei, Maria Benedita, uma menina negra de tranças que gostaria de fazer a Rainha Ginga, e o próprio Raimundo, um menino negro que escolhe fazer o embaixador da Rainha Ginga. Diante da curiosidade dos alunos sobre quem é a Rainha Ginga, a professora pede que eles procurem uma biografia sobre a personagem na sala de informática, o que é feito pelos alunos. Assim como na primeira parte, os desenhos aqui servem tanto para construir o espaço, quanto a aparência física dos alunos, que está marcada por uma importante diversidade étnica, como também podemos dizer que eles servem para compor aquilo que o texto sugere.

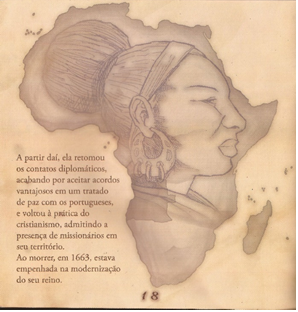

Na terceira parte do livro, os desenhos, apesar de serem esteticamente muito bonitos e de fugirem da representação iconográfica canônica sobre Nzinga[9], vão tratar de construir imagens para a narrativa sobre a Rainha Ginga exclusivamente a partir do texto escrito, pouco ou nada acrescentando à narrativa, com exceção da página 18, onde a imagem parece sugerir que a Rainha Ginga é uma personagem histórica (e literária) que representa não só Angola, mas também todo o continente africano, como podemos ver na imagem abaixo:

Por fim, na última parte, a narrativa é predominantemente visual, uma vez que o texto são apenas trechos soltos da peça. Nesse sentido, os desenhos constroem semelhanças entre Maria Benedita e a Rainha Ginga, como se estivessem a sugerir que a aluna é também, se não uma nova Rainha Ginga, uma parte da herança cultural da Ngola do Ngongo e Matamba. O texto se encerra com uma fala da professora que explica que a Rainha Ginga foi a autoridade africana que mais resistiu aos portugueses e que, por isso, hoje, em Angola, é considerada uma heroína.

A partir exclusivamente da terceira parte do livro, podemos dizer que o texto registra o ano, o local de nascimento e o período do reinado de Ginga, assim como narra a sua chegada ao poder depois das disputas políticas com o irmão, a dupla descendência étnica e a tentativa da soberana de conciliar costumes ambundos e jagas, e depois misturá-los a costumes portugueses. Além disso, o texto nos explica também que não havia tradição que justificasse uma mulher no trono e que o fato de Ginga liderar batalhas pessoalmente gerava calúnias e difamações. No entanto, isto também teria aberto um precedente que possibilitou que nos 104 anos seguintes à morte da Rainha o governo fosse ocupado somente por mulheres, o que historicamente não é verdade.

O texto nos conta também que o reconhecimento da sua liderança e talento político surge quando Ginga atua como embaixadora, sendo recebida "com pompa em Luanda, tendo causado impacto a sua articulação e lucidez política" (Benjamin, 2008, p. 12), assim como narra a instrução e o batismo católico, que segundo Ginga poderia trazer riqueza e poder para o seu povo, e relata as tensões quando ela realiza o funeral do irmão seguindo os costumes locais, sendo acusada, então, de bruxaria. Ginga, ainda de acordo com o texto, era uma rainha poderosa que governava segundo as tradições ambundu-jaga, e liderava um exército que não só inspirava medo, mas também fechava entrepostos de escravos.

Nesse ponto, sem aprofundar muito a narrativa, é apontado que Ginga para resistir ao avanço português precisou se envolver minimamente com o tráfico de escravos, ainda que quase sempre tenha destruído rotas comerciais e fechado mercados de escravos por meio de guerras, ou da diplomacia. O texto ainda relata o acordo com os holandeses para derrotar as tropas portuguesas, e a derrota que seu governo sofreu com a expulsão dos holandeses. Por fim, teria a Rainha retornado os contatos diplomáticos, assinando a paz com os portugueses e voltando ao cristianismo, morrendo em 1663, sendo lembrada hoje como um símbolo nacional angolano de resistência à colonização portuguesa.

Podemos dizer, portanto, que o texto de Benjamin, Neto e Alves, dialoga com vários tópicos históricos, ainda que abandone cenas que sempre aparecem nos textos literários, como, por exemplo, a cena da escrava-cadeira, além disso o texto também enfrenta questões, como vimos, que não costumam aparecer no imaginário literário brasileiro, como a relação de Ginga com a escravidão e o lugar dela enquanto mulher no centro do governo do Ndongo e Matamba. De forma geral, podemos dizer que a Rainha Ginga é representada como sinônimo de resistência ao domínio português e de herança cultural ao ser projetada na personagem Maria Benedita.

ENTRA NA RODA E GINGA

Este artigo é um primeiro esforço de leitura conjunta dos textos literários de autores brasileiros sobre a Ngola Nzinga Mbandi. Nesse sentido, a descoberta de novos textos tem muito a contribuir com essa discussão. É importante dizer que a Rainha angolana também aparece brevemente no livro Manual Prático do Ódio (2003), do escritor paulistano Ferréz. O livro, entretanto, não foi analisado por que faz apenas uma breve referência, que pouco contribui para a discussão.

Como pudemos ver, a maior parte dos textos literários, com exceção do texto de Benjamin (2008), convoca textos históricos ou literários se não para dialogar diretamente com as narrativas, ao menos para apontar para novas leituras. Nesse sentido, Mussa (2017) diz que o livro de António Cadornega serviu para criar "certa verossimilhança etnológica" (Mussa, 2017, p.131); Amâncio (2005), apesar de utilizar gravuras de António Cavazzi na seção de imagens do livros, aponta para os textos historiográficos de António Cadornega, Roy Glasgow, Laura Padilha, Rosa Cruz e Silva, além dos textos literários de Alberto Mussa e Manuel Pacavira (Amâncio, 2005, p. 31); por fim, Franco & Dias (2005), além de uma grande quantidade de dicionários, destacam os trabalhos de Roy Glasgow e Selma Pantoja (Franco & Dias, 2005, p. 34).

Assim sendo, podemos dizer que o imaginário literário brasileiro sobre a Rainha Ginga está em diálogo direto, principalmente, com António Cadornega[10], fonte histórica, que se correspondeu por cartas com a Ngola Nzinga, mas que a narra a partir de uma perspectiva colonial, e que entende, por exemplo, o tráfico negreiro como uma benção, pois salvaria os negros do canibalismo, convertendo-os ao seio da Santa Igreja (Fonseca, 2012, p. 396), e com Roy Glasgow[11], historiador que narra a figura da Rainha Nzinga a partir de uma perspectiva de resistência, relacionando as lutas anticoloniais angolanas às brasileiras, mas que também problematiza as relações da Ngola com o tráfico de escravos. Como dissemos anteriormente, os textos literários estão sempre em diálogo com referências históricas, mesmo que seja para desconstruí-las, como acontece com o diálogo que os textos brasileiros estabelecem com Cadornega.

Podemos dizer, de forma geral, que a novela de Mussa (2017) cria uma Jinga como uma Rainha cruel, mas também como um exemplo de luta que tem reflexos culturais nas ações de resistência à escravidão no Brasil, enquanto Amâncio (2005) constrói a sua Jinga principalmente a partir da identificação de sua história com uma menina negra brasileira, ou seja, a partir da herança cultural, mas também a representa como uma grande negociadora. Já Franco e Dias (2005) e Benjamin (2008) constroem as suas Nzingas e Gingas principalmente como sinônimos de luta, de resistência e de herança cultural. Além disso, podemos dizer também que, por enfrentar tópicos da biografia de Nzinga que normalmente são apagados, os dois últimos textos produzem narrativas mais complexas sobre a Ngola do Ndongo e Matamba.

Por fim, é interessante também notar que metade dos livros encontrados está voltado para o público infanto-juvenil, o que pode ser tanto um reflexo da demanda criada pela Lei 10.639/03, que tornou obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira no ensino fundamental e médio nas redes pública e privada de todo o país, como também pode ser explicado por uma vontade dos autores de trazer a história da Rainha Ginga para um público que normalmente só vai conhecê-la, quando isto acontece, na fase adulta.

REFERÊNCIAS

Agualusa, E. (2015). A rainha Ginga: e de como os africanos inventaram o mundo. Rio de Janeiro: Foz.

Aiyê, I. (2003). Caminho En Canto Negro [CD]. Rio de Janeiro, Warner Music.

Amâncio, I. (2005). A ginga da Rainha. Belo Horizonte: Mazza Edições.

Azevedo, J. (1949). Jinga, Rainha de Matamba. Braga: Gráficas Augusto Costa.

Bella, J. (2011). Os primeiros passos da Rainha Njinga. Braga: O cão que lê.

Bella, J. (2012). O regresso da Rainha Njinga. Braga: O cão que lê.

Benjamin, R. (2008). A Rainha Ginga. João Pessoa: Editora Grafset.

Bezerra, O. (2006). Atabaque Nzinga [Filme] Brasil: Elo Company.

Bocage, M. (1991). Poesias Eróticas, Burlescas e Satíricas. Lisboa: ERL.

Brásio, A. (1954). Monumenta Missionária Africana. Lisboa: Agência Geral do Ultramar.

Cadornega, A. (1972). História Geral das Guerras Angolanas. Lisboa: Agência-Geral do Ultramar.

Cascudo, C. (1965). Made in Africa. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira.

Castilhon, JL. (1769). Zingha, Reine d'Angola: Historie Africaine en Deux Parties. Paris: Lacombe.

Cavazzi, A. (1965). Descrição Histórica dos Três Reinos do Congo, Matamba e Angola. Lisboa: Junta de Investigações do Ultramar.

Correia, R. (1998). Angola. Datas e Factos, Volume 2. Lisboa: Ediliber.

D´Abrantès, D. (1834). Zingha, Reine de Matamba e d'Angola. En D. D´Abrantès, Les Femmes célèbres de tous les pays. Paris: Lachevardiere.

Dias, G. (1949). A Rainha Ginga. En Boletim Geral das Colónias, vol. XXV. Lisboa: Agência Geral do Ultramar.

Ferreira da Silva, S. G. (2020). Rainha Ginga Mbandi: elo identitário entre Angola e Brasil. RAC: Revista Angolana De Ciências, 2(1), 130-147.

Ferréz (2003). Manual Prático do Ódio. São Paulo: Planeta.

Fonseca, B. (2012). Nzinga Mbandi e as guerras de resistência em Angola. Século XVII (Dissertação Mestrado, MHS).

Franco, A., & Dias, M. (2007). A comida de Nzinga. Salvador: Theatro XVIII.

Gaeta, A. (1669). La maravigliosa conversione alla Santa fede di Cristo della Regina Singa, e del Svo Regno di Matamba nell'Africa Meridionale. Napoli: Giacinto Passaro.

Glasgow, R. (2013). Nzinga: resistência africana à investida do colonialismo Português em Angola 1582-1663. São Paulo: Perspectiva.

Gonçalves, D. (1749). Notícia Memorável da vida e acçoens da Rainha Ginga Amena, natural do Reyno de Angola. Lisboa: Oficina de Domingos Gonçalves.

Heintze, B. (1985). Fontes para a História de Angola do século XVII. Stuttgart: Franz Steiner Verlag Wiesbaden.

Heywood, L. (2019). Jinga de Angola: A Rainha Guerreira da África. São Paulo: Todavia.

Iza (2018). Ginga En Dona de Mim [CD]. Rio de Janeiro, Warner Music.

Kandjila, E. (2007). Njango: contos em volta da fogueira. Belo Horizonte: Tradição Planalto.

Lugarinho, M. (2016). A apoteose da Rainha Ginga: gênero e nação em Angola. Revista Cerrados, 41(25), 88-96.

Maia, H. (2019). A ginga da Rainha: apoteose da Rainha Ginga no carnaval carioca. Moderna Sprak, 113, 129-163.

Matta, C. (1882). A verdadeira Rainha Ginga (Ginda Nbandi ou Ginga Amena, D. Anna de Souza). En A. X. Cordeiro (Ed.), Novo Almanach de Lembranças Luso-brazileiro para o anno de 1883. Lisboa: Lallemant Freres, Typographos.

Miranda, R. (2008). Ginga, Rainha de Angola. Lisboa: Oficina do Livro.

Mussa, A. (2016). O ofício do escritor: entrevista. Revista Topoi, 32 (17), 287-307.

Mussa, A. (2017). O trono da Rainha Jinga. Rio de Janeiro: Record.

Neto, A. (1985). O içar da bandeira. En A. Agostinho Neto. Sagrada esperança. São Paulo: Ática.

Pacavira, M. (1975). Nzinga Mbandi. Lisboa: Edições 70.

Pantoja, S. (2014). Revisitando a rainha Nzinga: histórias e mitos das histórias En I. Mata (Org.), A Rainha Nzinga Mbandi: história, memória e mito. Lisboa: Edições Colibri.

Pepetela (1999). A gloriosa família: o tempo dos flamengos. Rio de Janeiro: Nova Fronteira.

Pinto, O. (2014). Representações culturais da Rainha Njinga Mbandi (c.1582-1663) no discurso colonial e no discurso nacionalista angolano. Estudos Imagética, 1-31. https://bityli.com/y1fl3

Raposo, H. (1926). A Rainha Ginga. En H. Raposo, Ana a Kalunga: os filhos do mar. Lisboa: Ottosgráfica.

Sade, M. (1969). Aline e Valcour. Rio de Janeiro: José Alvaro.

Sade, M. (1980). A filosofia na alcova. São Paulo: Gama.

Santos, S. (2016). Nos traços da mulher: a menina negra na literatura infantil negro-brasileira (Dissertação de mestrado, PPGEL). Disponível em: https://bityli.com/wToMH

Sapiência, R. (2017). A Coisa Tá Preta En Galanga Livre [CD]. São Paulo, Boia Fria Produções.

Silva, S., & Freitas, D. (2016). Representações dos negros na literatura infantil e juvenil. Revista de Educação PUC-Campinas, 21(3), 311-322. https://doi.org/10.24220/2318-0870v21n3a3452

Vasconcelos, N. (2013). Nizinga En 4 Elementos [CD]. Londres, Far Out Recordings.

Wieser, D. (2014). A Rainha Njinga no diálogo sul-atlântico: género, raça e identidade. Iberoamericana, 17(66), 32-53.

Notas