Diccionario Geolectal de Cuba. Aspectos de la planta lexicográfica

Geolectal Dictionary of Cuba. Aspects of the lexicographical plant

Textos en Proceso, vol.. 4, núm. 1, 2018

Asociación Internacional para los Estudios de la Comunicación en Español

Documentos de trabajo

Recepción: 01 Abril 2018

Aprobación: 01 Junio 2018

DOI: https://doi.org/10.17710/tep.2018.4.1.5camachobarreiro

Resumen: El Diccionario geolectal de Cuba (DiGeCu) es un proyecto lexicográfico en curso del Instituto de Literatura y Lingüística de Cuba. Se propone ordenar y lematizar la información geolectal reunida por el Atlas lingüístico de Cuba (ALCu) —resultado principal del proyecto “Elaboración del Atlas Lingüístico de Cuba (ALCu)”— editado en cinco volúmenes. Este artículo recoge algunos aspectos de la planta lexicográfica (plan de redacción) del DiGeCu. Esta obra resulta novedosa por cuanto toma información geolectal no procesada con fines lexicográficos y la organiza, analiza, procesa y lematiza. Su originalidad radica en su propia fuente, el dato geolectal en sí mismo y en sus planteamientos metodológicos, surgidos a partir de prácticas hispánicas y de la aportación del propio equipo de trabajo, integrado por especialistas en dialectología y lexicografía. El Diccionario geolectal y los trabajos académicos que de él se deriven constituirán, sin dudas, una fuente fundamental no solo para otras empresas de este tipo, sino también para estudios sobre el español de Cuba desde diferentes puntos de vista; ya que se contará con un inventario de las unidades del atlas cubano procesadas con rigor lexicográfico. Palabras claves lexicografía, diccionario geolectal, planta, español de Cuba, geosinónimo.

Palabras clave: lexicografía, diccionario geolectal, planta, español de Cuba, geosinónimo.

Abstract: The Geolectal Dictionary of Cuba (DiGeCu) is an ongoing lexicographical project of the Institute of Literature and Linguistics of Cuba. It is proposed to order and lemmatize the geolectal information gathered by the linguistic Atlas of Cuba (ALCu) -principal result of the project “Elaboration of the Linguistic Atlas of Cuba (ALCu)” - published in five volumes. This article collects some aspects of the lexicographical plant (drafting plan) of the DiGeCu. This work is novel because it takes unprocessed geolectal information for lexicographic purposes and organizes, analyzes, processes and lemmatizes it. Its originality lies in its own source, the geolectal data itself and its methodological approaches, arising from Hispanic practices and the contribution of the team itself, composed of specialists in dialectology and lexicography. The Geolectal Dictionary and the academic works derived from it will undoubtedly be a fundamental source not only for other companies of this type, but also for studies on the Spanish of Cuba from different points of view; since there will be an inventory of Cuban atlas units processed with lexicographical rigor.

Keywords: lexicography, geolectal dictionary, Spanish of Cuba, plant, geosynonym.

1. Origen de un proyecto

El “Repertorio lexicográfico del Atlas Lingüístico de Cuba” es un proyecto en curso en el Instituto de Literatura y Lingüística. Este proyecto debe concluir con la elaboración del Diccionario geolectal de Cuba (DiGeCu) que se propone ordenar y lematizar la información geolectal reunida por el Atlas lingüístico de Cuba (ALCu) —resultado principal del proyecto “Elaboración del Atlas Lingüístico de Cuba (ALCu)”— editado en cinco volúmenes (DVD ROM, 2013). De estos cinco volúmenes no se procesó el que contiene datos gramaticales, por lo que son fuentes del DiGeCu solo los cuatro volúmenes de léxico. Estos volúmenes léxicos reúnen aproximadamente 400 ítems y documentan más de 5000 unidades lingüísticas, algunas de alcance panhispánico, nacional (cubanismos) y otras de uso restringido a una región del país (regionalismos), a una localidad (localismos) o a un individuo (ideolectalismos).

Este artículo recoge algunos aspectos de la planta lexicográfica (plan de redacción) del DiGeCu. Esta obra resulta novedosa por cuanto toma información geolectal no procesada con fines lexicográficos y la organiza, analiza, procesa y lematiza. Su originalidad radica en su propia fuente, el dato geolectal en sí mismo y en sus planteamientos metodológicos, surgidos a partir de prácticas hispánicas y de la aportación del propio equipo de trabajo, integrado por especialistas en dialectología y lexicografía.

El Diccionario Geolectal de Cuba y los trabajos académicos que de él se deriven constituirán, sin dudas, una fuente fundamental no solo para otras empresas de este tipo, sino también para estudios sobre el español de Cuba desde diferentes puntos de vista; ya que se contará con un inventario de las unidades del atlas cubano procesadas con rigor lexicográfico.

1.1. El trabajo dialectal

La realización del ALCu (2013) comprende dos etapas de trabajo: de 1986 a 1996, en la que se recoge el material dialectal; y de 2009 a 2013, en la que se digitaliza y cartografía la información de campo recopilada.

La primera etapa se inserta dentro del proyecto de investigación “Caracterización geolingüística del español de Cuba”, dirigido por Raquel García Riverón. Este proyecto tuvo como objetivo identificar y caracterizar las principales regiones lingüísticas del territorio nacional desde el punto de vista fonético, morfosintáctico y léxico, mediante el empleo de los presupuestos metodológicos de la geolingüística (con la representación en mapas de la realidad lingüística de Cuba); y de la sociolingüística (al considerar diferentes variables sociales en la recogida de los datos).

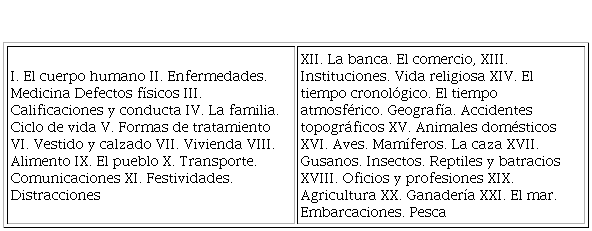

Para la recogida de datos realizada en esta etapa se elaboró un cuestionario léxico de tipo onomasiológico con preguntas relacionadas con la vida material y social del hombre, así como su entorno natural y socioeconómico. Esta información fue organizada en 21 campos semánticos:

Este cuestionario se aplicó en 87 localidades: 63 rurales y 24 urbanas, ubicadas en zonas llanas, montañosas y costeras del territorio nacional. En esta elección se tuvo en cuenta la información socio-cultural e histórica de la zona y los parámetros de urbanidad y ruralidad apuntados en el Nomenclador Nacional de lugares habitados en Cuba de 1982. Cada localidad urbana o rural se identifica con un número en el mapa correspondiente.

Los informantes fueron seleccionados según los requisitos de oriundez, permanencia en la localidad y que tuvieran un carácter conversador y extrovertido. Además, se consideraron tres variables: edad, sexo y nivel de escolaridad. Los grupos de edades establecidos para la selección de los informantes fueron: 1er. grupo etario (de 18 a 29 años de edad), 2do. grupo etario (de 30 a 49 años de edad) y 3er. grupo etario (de 50 años o más). Para la variable sexo se estableció la distinción femenino/masculino. En cuanto a la escolaridad se distinguieron dos niveles: nivel bajo, que incluye a los informantes de hasta 6 to grado de estudio, y nivel medio, que comprende a los de 7mo a 9no grados de estudio.

La segunda etapa se inicia con el vaciado en una aplicación informática del material dialectológico recogido en el terreno en la etapa precedente y el cartografiado automático de los datos en mapas lingüísticos y sociolingüísticos. Para su elaboración se siguieron determinadas pautas metodológicas que se retoman en el diccionario geolectal. En este periodo, por razones operativas, no se procesaron los datos de los campos “Oficios y profesiones” (XVIII) y “El mar. Embarcaciones. Pesca” (XXI); y tampoco se tuvo en cuenta las preguntas relacionadas con la caña de azúcar, el tabaco y el maíz correspondientes al campo “Agricultura” (XIX). Esta información quedó pendiente para un futuro volumen sobre léxico especializado.

Como resultado del cartografiado se organizaron cuatro volúmenes sobre léxico que se distribuyeron por temáticas:

2. Necesidad de un diccionario geolectal de Cuba

Sobre el poco provecho y la escasa trascendencia que acaban teniendo los atlas en el desarrollo de las disciplinas lingüísticas en general los más insatisfechos son los investigadores que han dedicado años a la recogida, ordenación y clasificación de datos en los atlas lingüísticos (Sousa, 2010). Debido a la importancia de los atlas lingüísticos, en las últimas décadas numerosos lexicógrafos en el ámbito hispánico se han valido de ellos no solo en la búsqueda de nuevos vocablos, sino también para determinar cuestiones de etimología, de localización, e incluso para el ordenamiento de acepciones o la lematización de algunos regionalismos. En la medida que se perfecciona, organiza y precisa el trabajo lexicográfico se legitiman las fuentes más heterogéneas y se aprovecha, de manera científica, el material dialectológico que contribuye a completar y hacer más exhaustiva la selección léxica que se reúne en un diccionario.

La lexicografía cubana ha incluido la información dialectal de manera irregular y asistemática, como lo atestiguan los repertorios más conocidos, entre otros el Diccionario provincial de vozes cubanas, de Pichardo y Tapia (1836), el Léxico Mayor de Cuba, de Rodríguez (1958-59), El habla popular cubana de hoy, de Santiesteban (1984) y el Diccionario del español de Cuba de Werner, Cárdenas y Tristá (2000).

Una obra que antecede a este Diccionario geolectal de Cuba, el Tesoro lexicográfico de Cuba, resultado principal de otro proyecto ejecutado en el Instituto de Literatura y Lingüística entre 2009 y 2013, por Camacho, Palacio, Torras, Linares y Enríquez (inéd.), estableció en sus bases metodológicas la exclusión de enciclopedias, diccionarios terminológicos, escolares y los repertorios de regionalismos. Así también, debió excluir el material geolectal precisamente por el hecho de que hasta 2009 en Cuba no se había empezado a ordenar y procesar dicho material dialectológico reunido por el ALCu (2013), como sí lo hicieron el Tesoro lexicográfico del español de Canarias, de Corrales, Corbella y Álvarez (1992) y el Tesoro léxicográfico del español de Puerto Rico, de Morales y Vaquero (2005).

Existe un primer intento de lematización del inventario léxico recogido en los cuestionarios del ALCu (2013): el Glosario del léxico regional y rural de Cuba, de Cárdenas, Menéndez y Santana (inéd.). Con el Glosario de ruralismos, como más comúnmente se le conoce, las autoras se propusieron identificar las voces rurales y regionales del ALCu (2013), muchas de las cuales no se encontraban registradas en ninguno de los diccionarios diferenciales del español de Cuba, ni siquiera en vocabularios de distintas regiones del país.

En este contexto, se ha concebido una obra lexicográfica a partir de la información geolectal del ALCu (2013) que deberá ajustarse a las siguientes pautas metodológicas:

organización y sistematización de los datos aportados por los informantes del atlas lingüístico,

elaboración de definiciones en las que se aproveche la información contenida en las preguntas del cuestionario.

El traslado o traspaso de la información geolectal al DiGeCu se regirá por una nueva planta elaborada por nuestro equipo de trabajo. Se procedió a elaborar una planta como guía en la redacción, estructuración y composición final del diccionario. La observancia de las pautas metodológicas concebidas en la planta o metodología lexicográfica conllevan, la unidad, homogeneidad y coherencia del diccionario en ejecución (Cordero Monge, 2007). La planta del DiGeCu resulta novedosa por cuanto toma información geolectal no procesada con fines lexicográficos y la organiza, analiza, procesa y lematiza. Su originalidad radica en su propia fuente, el dato geolectal en sí mismo y en sus planteamientos metodológicos, surgidos a partir de prácticas hispánicas y de la aportación del propio equipo de trabajo, integrado por especialistas en dialectología y lexicografía. El DiGeCu contará con una aplicación informática especialmente diseñada para él dentro de la aplicación del ALCu (2013). Esta obra y los trabajos académicos que de ella se deriven constituirán, sin dudas, una fuente fundamental y obra de consulta, no solo para otras empresas de este tipo, sino también para estudios sobre el español de Cuba desde diferentes puntos de vista, ya que se contará con un inventario de las unidades del atlas cubano procesadas con rigor lexicográfico.

2.1. El trabajo lexicográfico

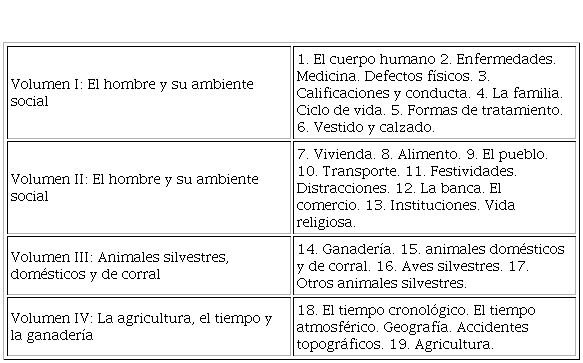

El corpus del que parte el DiGeCu está integrado por el listado de respuestas que se reúnen en el Glosario léxico que aporta la aplicación del ALCu (2013) en formato Excel. La información contenida en este inventario aparece ordenada en columnas por: campo léxico-semántico, número de la pregunta, referente, respuestas separadas de acuerdo con el criterio de frecuencia y las localidades donde aparecieron.

El equipo de trabajo dialectológico había allanado el camino para trasladar los datos del atlas al diccionario. El Glosario léxico presenta un listado de palabras en el que se emplea el sistema de transcripción fonémica (Feliú, 2004) y su localización, el número de ocurrencias con que se documentan, los casos en que se producen cambios de categoría gramatical y las relaciones geosinonímicas que se establecen entre las respuestas. De parte del equipo lexicográfico quedaba determinar si la inclusión de cada palabra era o no pertinente, valorar cuáles respuestas debían ser consideradas variantes y, sobre todo, reelaborar las definiciones a partir de las preguntas del Atlas, ordenar las acepciones y las posibles remisiones.

En una primera etapa se procedió a una revisión exhaustiva del material que nos proporciona el Glosario léxico (2013) con el fin de determinar las pautas para la conformación del lemario. Se ha incluido en el lemario:

las respuestas que, en cada campo léxico-semántico, aparecen con una frecuencia igual o mayor que 3. Este criterio permite descartar aquellas unidades con un bajo porcentaje de aparición.

Se ha excluido del lemario:

las respuestas con una frecuencia menor que 3;

los diminutivos no lexicalizados como soguita , una de las respuestas dadas a la pregunta «¿Cómo le llama a la cuerda gruesa que puede tener diferentes usos? (Volumen I, Campo 7, Pregunta 550);

las oraciones como tener peste en la boca , una de las respuestas dadas a la pregunta «¿Cómo le llama al aire que se expulsa por la boca al respirar cuando huele mal?». (Volumen I, Campo 1, Pregunta 35);

los sintagmas libres como sortija con piedra , una de las respuestas dadas a la pregunta «¿Cómo le llama al adorno que se lleva en los dedos de las manos?» (Volumen I, Campo 6, Pregunta 372);

las respuestas de diferente categoría gramatical a la pregunta como en el caso de madrugada que es una de las respuestas dadas a la pregunta «¿Cómo le llama a la acción de empezar a aparecer la luz del día?» (Volumen IV, Campo 18, Pregunta 1036);

las preguntas sobre los colores, debido a que el enunciado no incluía los rasgos semánticos por los cuales el informante podría identificar el referente, ya que, en muchos casos, el encuestador usaba una lámina . El ítem 21 indaga por la noción pelirrojo con la pregunta «¿Cómo le llama al cabello de este color? (Se muestra lámina)». (Volumen 1, Campo 1, Pregunta 21).

A la vez que se precisaron los criterios de selección y descarte de las unidades léxicas se debió fijar el criterio de transcripción que se seguiría en el proceso de lematización.

Los criterios lematizadores para la confección de repertorios regionales tienen en cuenta la transcripción fonética, la transcripción ortográfica, la transcripción fonémica y la combinación de la transcripción ortográfica y la transcripción fonémica (Feliú, 2004). La transcripción fonémica, heredada del procesamiento de los datos léxicos del AlCu (2013), es la que se emplea en el DiGeCu. Según Ahumada Lara, con este sistema “[…] mediante las grafías del español se intenta reflejar los principales aspectos de la pronunciación regional”. (2000:36)

Para el equipo de lexicógrafos la transcripción fonémica ofrece, además, una importante ventaja: le permite al usuario encontrar siempre la forma que busca sin necesidad de tener que localizar el equivalente ortográfico normalizado, que puede resultar desconocido para él. Esta decisión implicó que se fijara la frecuencia como criterio fundamental para el traspaso de la información geolectal al diccionario. De esta manera las distintas respuestas ofrecidas a una pregunta se organizaron por la cantidad de ocurrencias y no por el criterio ortográfico normalizado.

Otra de las decisiones metodológicas que se planteó el equipo estaba relacionada con las definiciones. La información fundamental se extrae de la pregunta ofrecida en el ALCu que puede o no modificarse. De manera general, se propone como definición una perífrasis explicativa y se procura que se ajuste en cada caso a la categoría gramatical (cfr. 5.4).

3. Características generales del diccionario geolectal

El DiGeCu es un diccionario:

digital, pues dispondrá de una aplicación informática además de contar con una versión impresa;

alfabético, pues ordena la información geolectal según este criterio y no según otros, como el semántico o el temático;

geolectal, porque considera la variación geográfica en un sentido amplio;

descriptivo, pues recoge el léxico obtenido por el trabajo geolectal del ALCu;

de frecuencia, porque se sigue este criterio para ordenar el material dialectal;

no especializado, aunque puede recoger aquellos términos aparecidos entre las respuestas de los informantes;

sincrónico, pues compila los datos léxicos obtenidos en la etapa comprendida entre 1989 y 1996, franja temporal del trabajo de investigación geolectal en Cuba;

que no incluye marcación sociolingüística, pues el proyecto no se plantea el procesamiento de los datos de esta índole que aporta el ALCu;

que contiene marcas gramaticales para las entradas simples y para las complejas;

que contiene marcas diatópicas o geográficas porque aportará información sobre las localidades encuestadas;

que no incluye ejemplos, porque el material con que se trabaja no aporta contextos de uso;

que aporta información visual, pues la edición digital del DiGeCu facilitará el acceso a mapas ilustrativos de la localización de todos los lemas.

4. Macroestructura

4.1. Criterios ortotipográficos

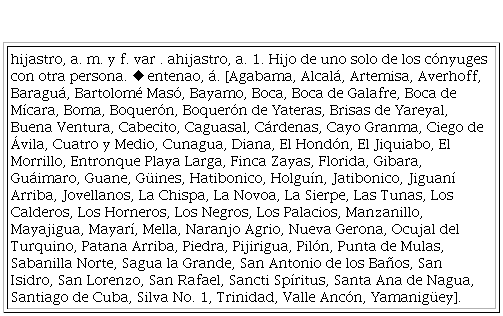

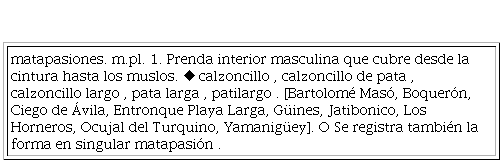

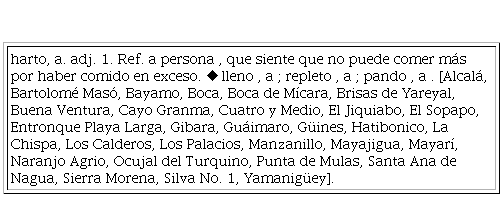

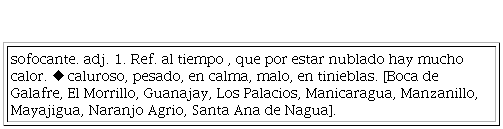

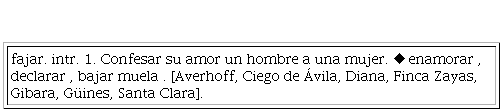

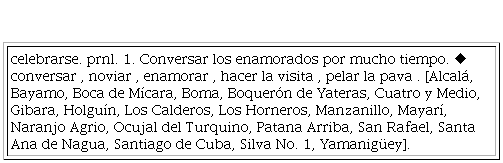

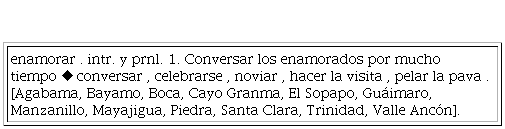

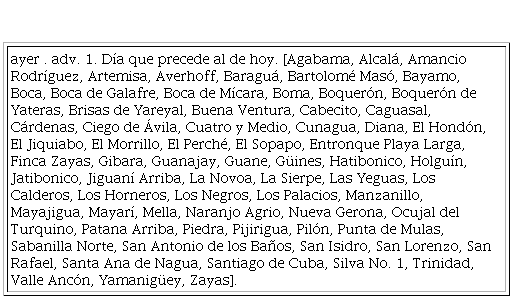

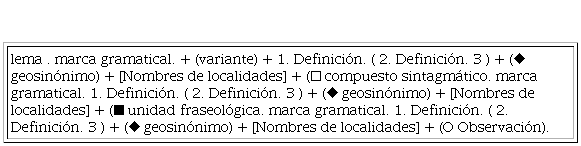

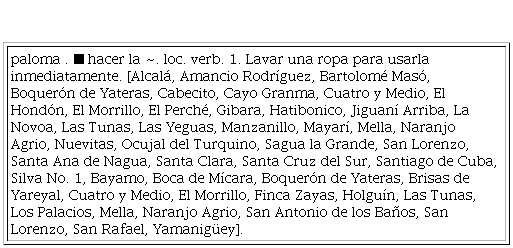

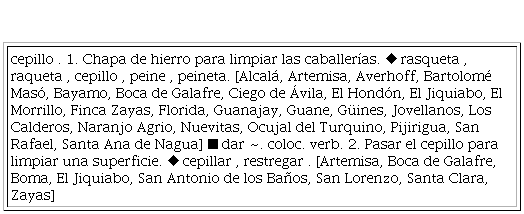

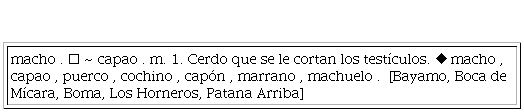

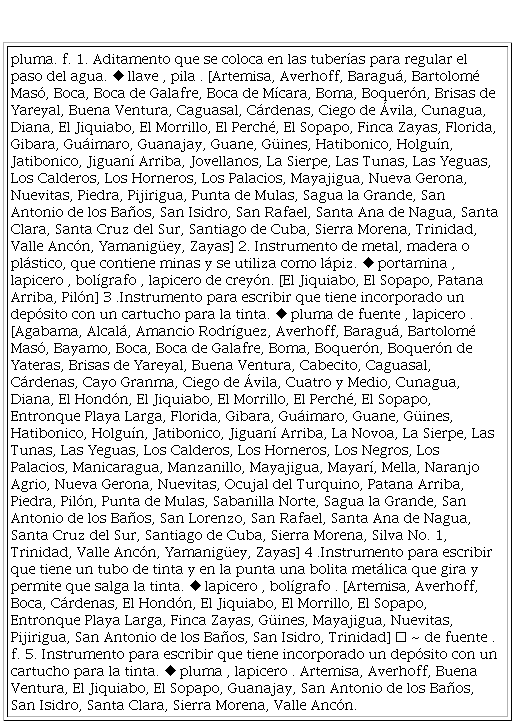

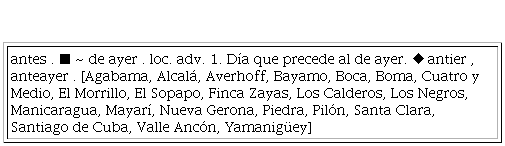

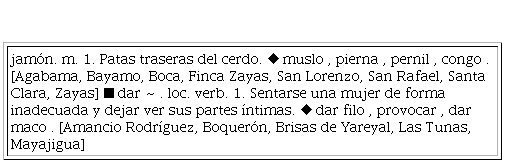

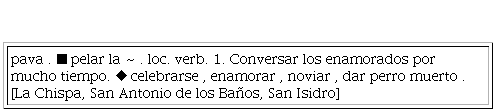

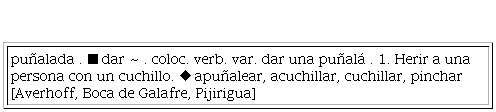

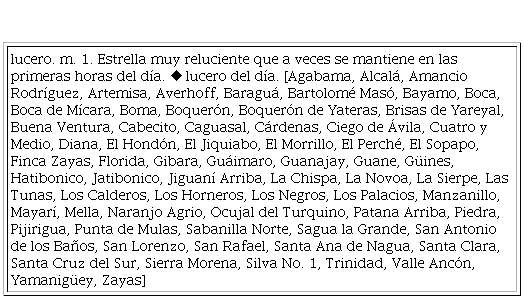

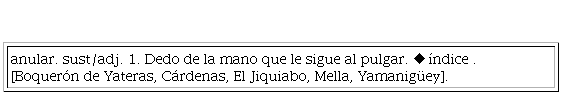

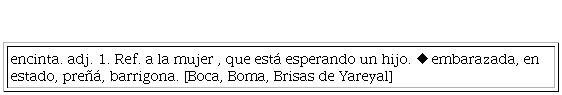

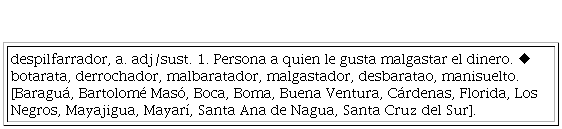

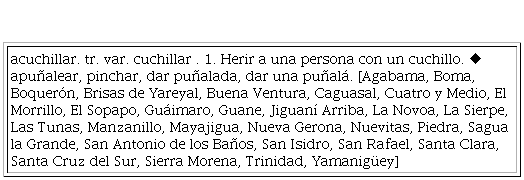

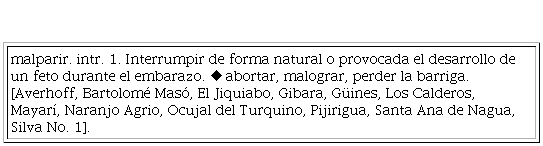

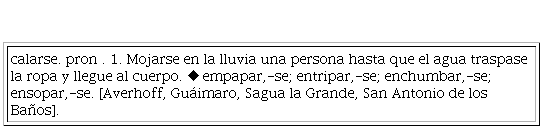

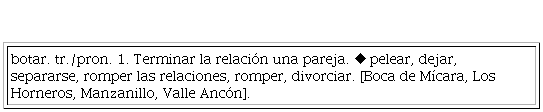

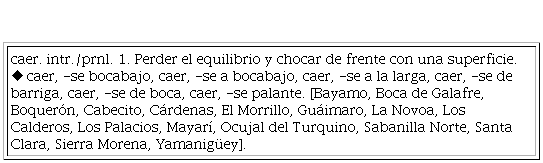

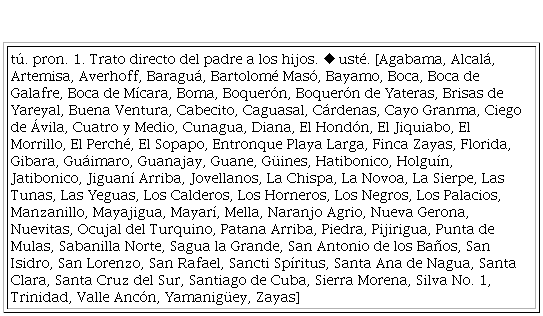

En el DiGeCu se presentarán todos los lemas y la información relativa a la unidad léxica que lo constituye con el tipo de letra Times New Roman, en tamaño 12, sin sangría y con 1,5 de interlineado. Además, aparecerá el lema simple y complejo en letra minúscula, negrita, redonda y seguido de punto. A continuación, la categoría gramatical en abreviatura, redonda y seguida de punto; la variante en negrita; la definición en redonda; el geosinónimo, precedido de rombo con relleno (♦), en redonda y en negrita; las localidades entre corchetes con la indicación de si es rural o urbana en abreviatura y con el nombre de las localidades correspondientes en cada caso; la observación en abreviatura, precedida de un círculo sin relleno (○) y en cursiva la palabra objeto de atención.

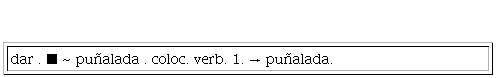

Los lemas complejos que corresponden a los compuestos sintagmáticos van precedidos de cuadratín sin relleno (□), mientras que los que corresponden a las unidades fraseológicas van antecedidos por un cuadratín con relleno (■).

4.2 Abreviaturas y signos empleados en el DiGeCu

4.2.1. Marcas gramaticales

adjetivo

/sust. adjetivo en función sustantiva

/adv. – función adjetiva y adverbial

– adverbio

nom. colocación nominal

verb. colocación verbal

sustantivo femenino; compuesto sintagmático femenino

sustantivo femenino plural

interjección

verbo intransitivo

y prnl. intransitivo y pronominal

adj. locución adjetiva

adv. locución adverbial

nom. locución nominal

verb. locución verbal

sustantivo masculino; compuesto sintagmático masculino

y f. sustantivo con distinción de masculino y femenino (con moción de género)

m/f. (común en cuanto a género) sustantivo masculino y femenino, según el determinante: el/la

o f. sustantivo masculino o femenino indistintamente para un mismo referente (ambiguo)

sustantivo masculino plural

onomatopeya

pronominal

pronombre

/adj. sustantivo en función adjetiva

verbo transitivo

y prnl. transitivo y pronominal

4.2.2. Signos tipográficos

□ indica la unidad léxica compleja

■ indica la unidad fraseológica

♦ indica geosinónimos

Ο indica la observación

~ sustituye el lema del artículo en la UF y en el compuesto sintagmático cuando se cita en el interior de este

2. 3.... separador de acepciones dentro del artículo lexicográfico

→ remite al lema que se indica

2.3. Otras abreviaturas

a: Referido a

4.3. Ordenación de las entradas

4.3.1. Unidades léxicas simples

4.3.1.1. Sustantivos

Las palabras con variación flexiva, como los sustantivos, se ordenan por la forma masculina singular, seguida de la terminación femenina si tienen variación de género.

En los casos en que se localicen datos léxicos en plural y en singular, para una sola entidad se lematizará la forma más frecuente y en la observación se indicará el dato no lematizado.

4.3.1.2. Adjetivos

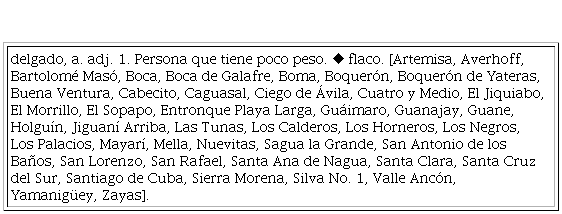

Los adjetivos de dos terminaciones se lematizarán a través de la forma masculina, seguida de la femenina.

Los adjetivos que presentan una única forma también se lematizarán.

4.3.1.3. Verbos

Todos los verbos se lematizarán en infinitivo con la marca gramatical correspondiente.

Los verbos pronominales que aparezcan solamente con esta forma se incluirán como entradas con la marca prnl.

En el caso en que el verbo aparezca en forma pronominal y no pronominal, se lematizará en infinitivo con las marcas gramaticales correspondientes (intr. y prnl.; tr. y prnl.)

4.3.1.4. Adverbios

En el caso de que aparezcan adverbios como respuestas se lematizarán como tal y se tendrá en cuenta el enfoque de la pregunta. Por ejemplo, a la pregunta «¿Cómo le llama al día que precede al de hoy»?

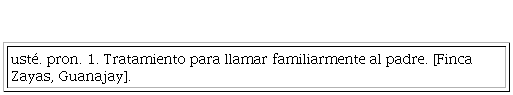

4.3.1.5. Pronombres

De los pronombres aparecen todos los tipos, marcados como pronombres y como adjetivos en el caso que corresponda (por ejemplo: este,-a, -o, con su marca de adjetivo y pronombre demostrativo). De los personales y las formas átonas de los posesivos se registran todas sus variantes en artículos independientes.

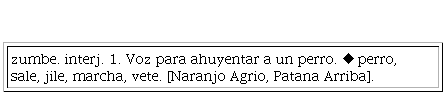

4.3.1.6. Interjecciones

Las interjecciones que se emplean como respuestas se categorizan desde el punto de vista gramatical, se indica si tienen variantes, se explica su uso, se presenta el/los geosinónimos si los tiene y la observación si fuera necesaria.

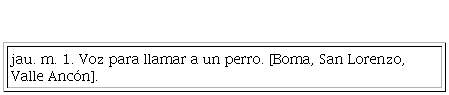

4.3.1.7. Onomatopeyas

Se categorizan desde el punto de vista gramatical como un sustantivo y se definen como tal.

5. Microestructura

5.1. Plantilla de artículo lexicográfico

Para el traspaso de la información dialectal a la obra lexicográfica se estableció el siguiente modelo general de artículo lexicográfico:

A partir de este modelo general se determinó crear un nuevo modelo para el artículo lexicográfico con remisión. Este se empleará para cada UF con la finalidad de establecer la relación entre sus elementos constituyentes.

Asimismo, este modelo de artículo lexicográfico es el que se utiliza para las respuestas consideradas como variantes fonéticas u ortográficas del lema principal (respuesta de mayor frecuencia en una pregunta) con la finalidad de evitar la repetición innecesaria de la misma definición, aunque se recargue la macroestructura del diccionario.

5.2. Unidades complejas

En el DiGeCu las unidades léxicas complejas (compuestos sintagmáticos y UF) reciben un tratamiento similar a las unidades léxicas simples que constituyen entradas: son categorizadas y definidas.

Los tipos de UF que han pasado al lemario del DiGeCu, de acuerdo con las respuestas que se han ofrecido en el ALCu (2013), son locuciones y colocaciones.

5.2.1. Características y marcación gramatical de las unidades complejas

Los compuestos sintagmáticos se caracterizan por:

no presentar unión ortográfica

presentar fijación, tanto formal como semántica

tener función designativa, es decir, denominan referentes concretos o abstractos para los que no existían nombres o denominan alguna subclase del referente.

En tal sentido, los compuestos sintagmáticos aparecerán con la marca gramatical que hemos utilizado para los sustantivos masculinos (m.) y los sustantivos femeninos (f.).

Las locuciones son unidades fraseológicas, que se caracterizan por:

corresponder a una clase de palabra (sustantivo, adjetivo, verbo…) y, por tanto, asumen una función gramatical determinada dentro de una oración.

tener un significado total o parcialmente metafórico pues presentan, en mayor o menor medida, el rasgo de idiomaticidad.

ser estructuras más o menos fijas de palabras, por lo que en ocasiones es imposible insertar, suprimir, sustituir o aplicar transformaciones a sus elementos.

no designar un nuevo concepto —a diferencia de los compuestos sintagmáticos— sino que, mediante una representación metafórica, dotan de nuevas características o matices al ya existente.

Para la marcación gramatical de las locuciones se han adoptado las siguientes abreviaturas, en correspondencia con los tipos de locuciones que se han ofrecido como respuestas en el ALCu (2013): loc. nom. (locución nominal), loc. adj. (locución adjetiva), loc. verb. (locución verbal), loc. adv. (locución adverbial) y loc. prep. (locución preposicional).

Las colocaciones son unidades fraseológicas que se caracterizan por:

carecer de idiomaticidad; pero sí presentan diferentes grados de lexicalización.carecer de idiomaticidad; pero sí presentan diferentes grados de lexicalización.

presentar fijación semántica que viene dada porque manifiestan ciertas restricciones combinatorias: la base de la colocación es la que selecciona la aparición del colocativo, aunque este rasgo es muy variable.

permitir, hasta cierto punto, la sustitución de los distintos componentes léxicos por otros equivalentes y algunas transformaciones gramaticales.

Para la marcación gramatical de estas UF hemos decidido agruparlas en:

colocaciones nominales: los tipos adjetivo + sustantivo y sustantivo + preposición + sustantivo

colocaciones verbales: los tipos sustantivo-sujeto + verbo, verbo + sustantivo-objeto, verbo + adverbio

Se usarán las abreviaturas coloc. nom. y coloc. verb.

5.2.2. Ubicación de las unidades complejas dentro del diccionario

Las unidades complejas se incluyen en el interior del artículo lexicográfico, como subentradas, indicadas por un signo propio. Se registran en letra negrita y la palabra en cuyo artículo figuran aparece sustituida por la virgulilla (~).

En el bloque de las unidades complejas el primer subbloque es el de los compuestos sintagmáticos, que se identifica por medio de un cuadratín sin relleno (□); mientras que, el segundo subbloque reúne las UF. Estas últimas se destacan del resto del artículo por medio de un cuadratín relleno (■).

5.2.2.1. Compuestos sintagmáticos

Las combinaciones de un sustantivo y un adjetivo van en el artículo del constituyente sustantivo. Este aparecerá sustituido por la virgulilla.

Por su parte, las combinaciones de un sustantivo, una preposición y otro sustantivo se incluirán en el artículo que corresponde al primer sustantivo. Este aparecerá sustituido por la virgulilla.

5.2.2.2. Unidades fraseológicas

Las locuciones se lematizarán por cada una de sus palabras constituyentes; aunque solo se definirán en el artículo correspondiente a una de ellas. Para ello se tendrá en cuenta el criterio categorial, según el cual estas unidades deben insertarse en el diccionario bajo la palabra más importante de acuerdo con el siguiente orden de categorías gramaticales: sustantivo o cualquier palabra usada como tal; verbo, excepto si se trata de un verbo auxiliar; adjetivo; pronombre; adverbio. Cuando se repita en la estructura de la locución la misma clase de palabra (por ejemplo, sustantivo) se elige como entrada principal la primera forma en orden de aparición.

Estas UF se repetirán en las subentradas correspondientes a cada palabra constituyente y se remitirán a la subentrada principal donde aparece definida.

Si alguna de las palabras por las cuales se le debe dar entrada a la locución en el diccionario no aparece como entrada independiente en la macroestructura se lematizará esta palabra y, a continuación, se incluirá el signo tipográfico que le corresponde (■) seguido de la locución en cuestión.

En las colocaciones tanto la base como el colocativo se convertirán en lemas, pero aparecerán definidas solo en la entrada correspondiente a la base.

Luego, para recuperar las colocaciones en la entrada correspondiente al colocativo se remitirá a la base.

5.3. Ordenación de las unidades complejas dentro del artículo

Si en el subbloque de los compuestos sintagmáticos se registra más de uno, entonces se ordenarán de acuerdo con el criterio alfabético. Si en el interior del artículo no se incluyeran compuestos sintagmáticos pero sí UF, entonces estas se describirán a continuación de las acepciones del lema. El subbloque de las UF se ordenará internamente, a su vez, de acuerdo con el criterio categorial. Se presentan primero las colocaciones, distribuidas en orden alfabético, luego las locuciones y, a continuación, las fórmulas rutinarias, también ordenadas alfabéticamente.

5.4. Definición de lemas simples

Las definiciones del DiGeCu se construirán, básicamente, a partir de las preguntas contenidas en el ALCu. En el caso de que la pregunta formulada no ofrezca rasgos semánticos suficientes para definir el lema, la definición será modificada.

Todos los lemas serán definidos. Las definiciones se redactarán en metalengua de contenido (definiciones propias o conceptuales). Solo en los casos de las palabras gramaticales se emplearán definiciones en metalengua de signo (definiciones impropias o funcionales). En la redacción de las definiciones se respetarán los principios de equivalencia, conmutabilidad e identidad de categoría entre definido y definidor. Por tanto, en caso de que no exista correspondencia categorial entre la pregunta formulada en el ALCu y su respuesta, se modificará la definición. Las definiciones serán lingüísticas perifrásticas y se evitará el uso de la definición sinonímica. Solo se elaborarán definiciones enciclopédicas en los lemas referidos a flora y fauna, de acuerdo con el contenido de la pregunta. En las palabras polisémicas las acepciones se ordenarán de acuerdo con el siguiente criterio categorial: sustantivo, adjetivo, verbo, adverbio, pronombre, y otros.

5.4.1. Sustantivo

Se definirán mediante otros sustantivos seguidos de modificadores (definición sustancial).

Se definirán mediante el mismo modelo que se aplica a los sustantivos.

5.4.2. Adjetivo

Se definirán mediante otros adjetivos o participios seguidos de modificadores (definición sustancial) o bien mediante construcciones relativas:

Se empleará el contorno definicional no integrado "Ref. a" (Referido a) más sintagma nominal, antecediendo a la definición de adjetivos que aluden a determinadas clases de referentes.

En el caso de adjetivos en función sustantiva se define «Persona que...»

5.4.3. Verbo

Se definirán mediante otros verbos en infinitivo seguidos de complementos.

verbos en función transitiva

verbos en función intransitiva

verbos en función pronominal

verbos transitivos en función pronominal

verbos intransitivos en función pronominal

Pronombres

InterjecciónInterjección

Onomatopeya

5.5. Definición de lemas complejos

Las definiciones responderán a los criterios ya expuestos en los lemas simples. No obstante, en las unidades fraseológicas resultará en ocasiones inevitable el empleo del propio lema en la definición; en estos casos se repetirá, sin más, el lema sin remisión alguna.

5.6. Geosinonimia

La obra reflejará la relación sinonímica que se establece entre las palabras surgidas como respuestas a una misma pregunta, que serán consideradas geosinónimos o sinónimos territoriales, que son variantes léxicas de la misma noción relacionadas con la diferente pertenencia geográfica de los hablantes. Estas son palabras que no se ofrecen simultáneamente a la elección del mismo hablante, porque se usan en diferentes áreas (Telmon, 1993:132).

Se encontraron respuestas categorialmente diferentes que el equipo de trabajo decidió eliminar. De esta manera, se decidió eliminar la respuesta impotencia (sustantivo) — aunque la pregunta indaga por esa categoría— de entre los adjetivos impotente, caído, frío, viejo, garañón; se seleccionan los adjetivos porque predominan.

Cada geosinónimo constituirá artículo independiente que a su vez contendrá los restantes. Así, dentro del artículo lexicográfico, estos se colocarán después de la definición, precedidos por un signo tipográfico (♦) y ordenados según su frecuencia de aparición. En el caso de que coincida el número de la frecuencia, entonces se ordenarán según el criterio alfabético. De este modo, se intentará ofrecer, no solo la totalidad de denominaciones en la geografía cubana, sino una visión de equidad entre los diferentes usos geolectales.

5.6.1. Información diatópica

La información sobre las localidades se ofrecerá en todos los lemas. Se colocarán primero las zonas rurales y luego las urbanas, separadas por coma. Cada localidad se indica con su nombre.

5.7. Observación

La información que contiene será de índole diversa y aparecerá al final del artículo precedida por un círculo sin relleno (○). La palabra destacada dentro de la observación se escribe en cursiva.

6. Conclusión

La elaboración del Diccionario geolectal de Cuba constituye una nueva etapa en las investigaciones lexicográficas de corte dialectal, sobre todo porque recupera un material léxico no procesado por la lexicografía con anterioridad.

En Cuba existen en estos momentos pocos diccionarios relacionados con nuestra variante del español; de manera que esta extensa obra que se pretende realizar viene a llenar un vacío en los estudios lexicográficos cubanos y en la caracterización de la modalidad cubana del español. Es un complemento indispensable en las investigaciones culturales y sociales sobre la lengua española. Así, se intentará ofrecer, por primera vez en nuestro ámbito, no solo la totalidad de denominaciones en la geografía cubana, sino una visión de equidad entre los diferentes usos geolectales.

Al incorporar los métodos más novedosos de la investigación geolingüística, los resultados de la obra tendrán un elevado nivel de actualización y podrán ser comparados con investigaciones similares realizadas en otros países hispanohablantes.

Aunque no es muy común realizar una obra lexicográfica a partir de la información proporcionada por los atlas lingüísticos, en los últimos años algunos lexicógrafos han buscado en ellos no solo nuevos vocablos, sino también cuestiones relacionadas con la etimología, la localización, el ordenamiento de acepciones o la lematización de algunos regionalismos. Es por esta razón que se considera necesario elaborar una obra que parta de la nformación geolectal recogida en Cuba.

En el artículo se presentan aspectos de la nueva planta lexicográfica del DiGeCu, una herramienta metodológica concebida con rigor científico y bajo presupuestos metalexicográficos de actualidad.

Referencias

Ahumada Lara, I. (2000): Ortografía y lexicografía regional. En Estudios de lexicografía regional del español. Jaén: Universidad Nacional de Educación a Distancia-Centro Asociado de la Provincia de Jaén, pp. 33-42.

Camacho, A., Palacio, Y., Torras, C. Linares, K. y Enríquez, A. (inéd.). Tesoro lexicográfico de Cuba.

Cárdenas, G., Menéndez, A. y Santana, L. (inéd). Glosario del léxico regional y rural de Cuba.

Comité Estatal de Estadísticas (1982). Nomenclador Nacional de lugares habitados urbanos y rurales . La Habana: Oficina Nacional de Estadísticas.

Cordero Monge, S. (2007). Diccionario de la lengua española. Secundaria. (DILES): Planta para su elaboración con algunos apuntes básicos de metalexicografía.

Corrales, C, Corbella, D. y Álvarez, M.A. (1992). Tesoro lexicográfico del español de Canarias. ( 1 era ed.). Canarias: Viceconsejería de Cultura y Deportes.

Feliú Arquiola, E. (2004). Aspectos morfológicos en la lematización de los regionalismos. En I. Ahumada. (Ed.), Lexicografía regional del español. VI Seminario de Lexicografía Hispánica, Jaén, 19 al 21 de noviembre, ( pp. 149-178). Jaén, España: Universidad de Jaén.

Montero, L., Sobrino, R., García, E., Collazo, A., Santana, L., Figueroa, A.,... Rodríguez, R. (2013). Atlas Lingüístico de Cuba (1 era ed.) [DVD-ROM]. La Habana: Instituto de Literatura y Lingüística.

Morales, A., y Vaquero, M.T. (2005). Tesoro lexicográfico del español de Puerto Rico. ( 2 da ed.). San Juan: Plaza Mayor.

Pichardo y Tapia, E. ([1875]1976). Diccionario provincial de voces y frases cubanas. La Habana: Imprenta El Trabajo.

Rodríguez Herrera, E. (1958-59). Léxico Mayor de Cuba , vol. I y II, La Habana: Editorial Lex.

Santiesteban, A. (1997). El habla popular cubana de hoy. (3 era ed.), La Habana: Editorial de Ciencias Sociales.

Sousa Fernández, X. (2010). Entre el atlas lingüístico y el diccionario. Un diccioanrio de léxico tradicional a partir de los materiales del ALPI. En I. Ahumada. (Ed.), Metalexicografía variacional. Diccionarios de regionalismos y diccionarios de especialidad, (pp. 239-256). Málaga, España: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Málaga.

Telmon, T. (1993). Varietà regionali. En A. Sobrero. (Ed.), Introduzione all'italiano contemporaneo. La variazione e gli usi (pp. 93-149). Laterza, Italia: Roma & Bari.

Werner, R., Cárdenas, G. y Tristá, A.M. (2000): Diccionario del español de Cuba , Madrid: Editorial Gredos.

Bionotas

Aurora Camacho Barreiro, Instituto de Literatura y Lingüística "José Antonio Portuondo Valdor". Licenciada en Filología Hispánica en la especialidad de Lingüística Hispánica (1986). Máster en Lexicografía Hispánica por la Academia Española de la Lengua. Doctora en Ciencias Lingüísticas por la Universidad de La Habana. Investigadora Titular del Instituto de Literatura y Lingüística. Profesora Auxiliar de la Facultad de Letras de la Universidad de La Habana. Ha publicado libros, artículos y reseñas en revistas especializadas en Cuba y en el extranjero. Es miembro de la Asociación de Lingüistas de Cuba, de la Sociedad Económica de Amigos del País, de la Red Iberoamericana de Terminología y de la Asociación de Estudios Latinoamericanos. Entre sus líneas de investigación se incluyen la lexicología y la lexicografía, la terminología y la terminografía, la historiografía lingïística, el análisis de discurso y la enseñanza del español como segunda lengua.

Aurora M. Camacho Barreiro (Havana, 1963). Degree in Hispanic Philology in the specialty of Hispanic Linguistics (1986). Master in Hispanic Lexicography by the Spanish Academy of Language. PhD in Linguistic Sciences from the University of Havana. Principal Investigator of the Institute of Literature and Linguistics. Assistant Professor of the Faculty of Arts of the University of Havana. He has published books, articles and reviews in specialized magazines in Cuba and abroad. He is a member of the Association of Linguists of Cuba, of the Economic Society of Friends of the Country, of the Latin American Network of Terminology and of the Association of Latin American Studies. His lines of research include lexicology and lexicography, terminology and terminography, linguistic historiography, discourse analysis and the teaching of Spanish as a second language.

Yurelkys Palacio Piñeiro, Instituto de Literatura y Lingüística "José Antonio Portuondo Valdor". Investigadora del Instituto de Literatura y Lingüística. Licenciada en Letras por la Universidad de La Habana y Máster en Lexicografía Hispánica por la Universidad de León (UL) y la Real Academia de la Lengua Española (RAE). Miembro de la Asociación de Lingüistas de Cuba (ALC) y de la LASA (Latin American Studies Association). Ha participado en diversos congresos nacionales e internacionales de lingüística y ha publicado artículos sobre fraseología y lexicografía en revistas cubanas. Ha trabajado como becaria en proyectos lexicográficos de la Academia Cubana de la Lengua.

Yurelkys Palacio Piñeiro (Pinar de Río, 1979). Researcher at the Institute of Literature and Linguistics. Bachelor of Letters, University of Havana and Master in Hispanic Lexicography, University of León and the Royal Academy of the Spanish Language (RAE). Member of the Association of Linguists of Cuba (ALC) and LASA (Latin American Studies Association). She has participated in several national and international linguistic conferences and has published articles on phraseology and lexicography in Cuban magazines. She has worked as grant holder in lexicographical projects of the Cuban Academy of the Language.

Elisa García González, Instituto de Literatura y Lingüística "José Antonio Portuondo Valdor". Actualmente es jefa del Departamento de Lingüística del Instituto de Literatura y Lingüística de Cuba y profesora adjunta de la Universidad de La Habana. Graduada de Letras en la Universidad de La Habana, máster en Lingüística Aplicada por la propia universidad y en Lexicografía hispánica por la Real Academia de la Lengua Española. Coautora del Atlas Lingüístico de Cubay autora de numerosos artículos en revistas cubanas y extranjeras sobre morfosintaxis, lexicografía, historia de la lingüística e historia de la lengua española.

Elisa García González (Havana, 1982). She is currently head of the Department of Linguistics of the Institute of Literature and Linguistics of Cuba and assistant professor at the University of Havana. Graduate of Letters at the University of Havana, Master's Degree in Applied Linguistics from the University and Hispanic Lexicography from the Royal Academy of the Spanish Language. Co-author of the Linguistic Atlas of Cuba and author of numerous articles in Cuban and foreign magazines on morphosyntax, lexicography, history of linguistics and history of the Spanish language.

Lorena Hernández Valdés, Instituto de Literatura y Lingüística "José Antonio Portuondo Valdor". Licenciada en Letras (Facultad de Artes y Letras, Universidad de La Habana). Investigadora y Especialista de Superación del Instituto de Literatura y Lingüística (ILL). Integrante del proyecto de investigación «Repertorio lexicográfico del Atlas Lingüístico de Cuba» del Departamento de Lingüística del ILL. Colaboró en el proyecto «Creatividad para la Transformación Social (CTS III)» del Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas (2009-2013). Tiene entre sus temas de investigación la historiografía lingüística y la lexicografía. Ha participado en numerosos eventos y congresos. Es miembro de la Asociación de Lingüistas de Cuba.

Lorena Hernández Valdés (Havana, 1972). Bachelor of Letters (Faculty of Arts and Letters, University of Havana). Researcher and Training Specialist at the Institute of Literature and Linguistics (ILL). Member of the research project «Lexicographical Repertory of the Linguistic Atlas of Cuba» of the Department of Linguistics of the ILL. Collaborator in the project «Creativity for Social Transformation (CTS III)» at the Center for Psychological and Sociological Researches (2009-2013). Among her research topics are linguistic historiography and lexicography. She has participated in numerous events and congresses. She is a member of the Association of Linguists of Cuba.

Amalia Triana Orozco, Instituto de Literatura y Lingüística "José Antonio Portuondo Valdor". Licenciada en Letras. Facultad de Artes y Letras, Universidad de La Habana. Investigadora del Departamento de Lingüística del Instituto de Literatura y Lingüística. Miembro de la Asociación de Lingüistas de Cuba (ALC) y Miembro de LASA (Latin American Studies Association). Ha sido ponente en congresos nacionales sobre lingüística. Ha publicado en Estudios Lingüísticos, X Conferencia Científica Internacional Lingüística 2015. Sus temas líneas principales de investigación son sintaxisypragmática, lexicografíay lingüística de corpus.

Amalia Triana Orozco (La Habana, 1994). Bachelor of Letters. Faculty of Arts and Letters, University of Havana. Researcher of the Linguistics Department of the Institute of Literature and Linguistics. Member of the Association of Linguists of Cuba (ALC) and Member of LASA (Latin American Studies Association). She has been a speaker at national conferences on linguistics. She has published in Linguistic Studies, X International Linguistic Scientific Conference 2015. Her main research topics are syntax and pragmatics, lexicography and corpus linguistics.

Kelly Linares Terry, Instituto de Literatura y Lingüística "José Antonio Portuondo Valdor". Licenciada en Letras por la Universidad de La Habana. Máster en Lexicografía Hispánica por la Real Academia de la Lengua Española (RAE), la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE) y la Universidad de León. Investigadora del Departamento de Lingüística del Instituto de Literatura y Lingüística (ILL). Miembro de la Asociación de Lingüistas de Cuba (ALC) y de Latin American Studies Association (LASA). Ha publicado artículos en revistas especializadas sobre lexicografía, lingüística del texto, enseñanza del español como L1, marcadores del discurso y lingüística de corpus.

Kelly Linares Terry (Mayabeque, 1989). Bachelor of Letters, University of Havana. Master in Hispanic Lexicography from the Royal Academy of the Spanish Language, the Association of Academies of the Spanish Language and the University of León. Researcher of the Department of Linguistics of the Institute of Literature and Linguistics (ILL). Member of the Association of Linguists of Cuba and the Latin American Studies Association (LASA). She has published articles in specialized journals on lexicography, text linguistics, teaching Spanish as L1, discourse markers and corpus linguistics.